キャンプ IN 与田切公園

10連休も終わり1週間経ちましたが、皆様は仕事モードへの切り替えできましたか?

未体験の連休ということで、どう過ごしたらよいのか悩んでいましたが、子供二人とキャンプへ出かける事にしました。

場所は昨年同様で飯島町の与田切公園です。天気はあまりよろしくなく、少し肌寒い陽気でした。

新品のタープ(早々にたき火で穴が開いてしまった )と3人用テントを設営、子供たちの要望で2泊3日の予定でしたが、3日目が明け方から雨の予報でしたので、1泊2日に変更しました。

)と3人用テントを設営、子供たちの要望で2泊3日の予定でしたが、3日目が明け方から雨の予報でしたので、1泊2日に変更しました。

夜中に少々雨が降ってきて、慌てて荷物を片づけたりと大変でした。

管理人さんの計らいにより2日目はチェックアウトの時間を延長していただいたので昼にバーベキューをしてお開きとしました。

(管理人さんありがとうございました。)

1泊2日だとゆっくりできないので次のキャンプは2泊したいと思います。

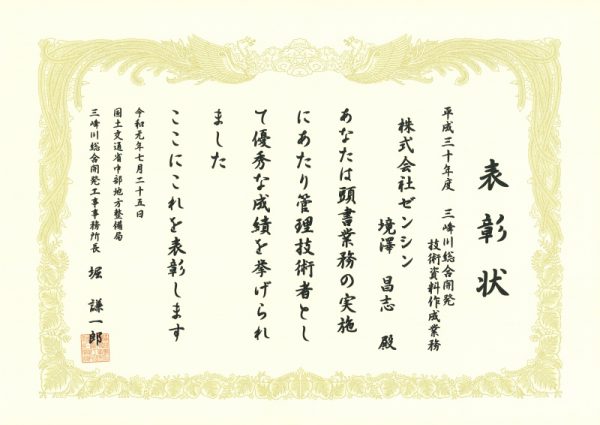

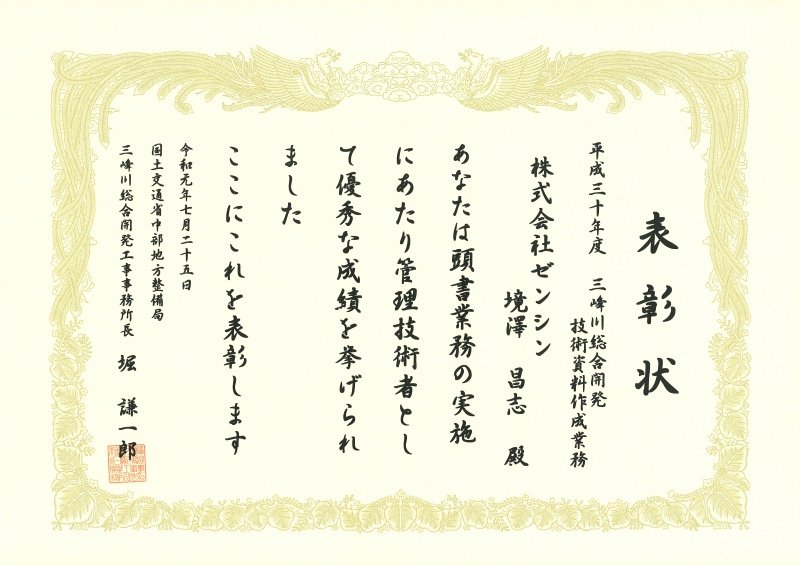

令和元年度 優良業務技術者表彰

この度、

令和元年度 国土交通省 中部地方整備局 三峰川総合開発工事事務所長表彰

を受賞いたしました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

三峰川総合開発工事事務所長表彰(優良技術者)

技術者:境澤昌志

業務名:平成30年度 三峰川総合開発技術資料作成業務

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.14_ドミニカ共和国

ドミニカ共和国での灌漑用パイプラインの敷設

ドミニカ共和国(以下ドミニカと記す)の森林は、はげ山だらけと前回に書いた。あまりのはげ山のため植林により植生を回復し、土砂災害などを防止することと住民の生活向上を目的にプロジェクトを行っていた。住民に植林をしてもらう動機づけに、灌漑用パイプラインの敷設の支援やアグロフォレストリーを導入し、農産物や果樹の増産を目指していた。このパイプラインの敷設を住民参加型で、人力で行ったために苦労した。私がこのプロジェクトに参加したのは開始1年後だったので、その時にはほとんどパイプが敷設されていた。ところがこのプロジェクトを指導していたリーダーが現地で突然死(悲しい出来事だったがいつか書きたい)したため、交代で私がリーダーとして派遣されたので、参加が遅れたのである。

一旦は完成し落成式

4村を対象に灌漑施設の敷設を行っていたが、デルンバード村(Derrumbado)とラスラグーナス(Las Lagunas)の2村は水源からの距離が短かったためパイプの敷設はうまくいったが、ナランホス村(Naranjos:オレンジ村)とペリキート村(Periquito:小オーム村)という二つの村では、急峻な山中に約8kmと長距離のパイプラインを敷設したことと、途中何カ所か長い水管橋(空中渡し)を敷設し、特に最長の150mの水管橋で漏水すると修理が大変で、なかなか完成しなかった。

話は違うが、大変な名前がついている村があるものだ。デルンバードとは「断崖、絶壁」と言う意味だ。実際には断崖に位置するわけではないが、川沿いの段丘に広がるといっても狭い河原に位置する村だったので、私が赴任中に大型ハリケーンに襲われた時は、川岸から侵食され、数軒が流され、対岸へ移住ということも起こった。その他、プロジェクトの対象村にデスエーチョ村(Desecho)があった。Desechoとは、「くず、廃品、不要物、役立たず、人間のくず」という意味だから何という意味の村だろうかと思ったものである。しかし、辞書を見るとラ米では、「迂回路、近道」という意味があるからその意味かもしれないが、現地にいるときは見捨てられた村のように言われていた。

さて、私が赴任した時には既に水管橋ができていたので、水管橋を取り外して、尾根上を回すわけにもいかなかった。理論的には問題がなく、2008年の7月に落成式を行うことになっていたので完成を急ぎ、落成式には何とか間に合った。敷設開始後約1年半である。ドミニカの環境省、財団、その他関係者などを招待し、大々的な落成式を行った。

漏水箇所の修理。手前100m、後150mの水管橋

2008年7月25日の落成式

その後故障し完成までさらに1年半を要す

しかし、その後150mの水管橋部分で漏水し、住民も何回もの修理に嫌気がさし、完成するまでにさらに1年半を要した。

漏水した150mの水管橋

何といっても1本のパイプは内径6インチ(15cm)、長さ6m、重さは80Kgもあり、150mの水管橋部分では26本も繋ぎ合わせたものだった。漏水すると漏水箇所でパイプを外し、だいたい中点付近で漏水するので、パイプ12~13本、約1トンもの重さのものを綱引きのように引っ張り、漏水箇所を再度接着し、ネジで固定することを行なうのだった。漏水が度重なるといくら力のあるドミニカの農民でも嫌気がさし、説得しても修理をしなくなった。以下修理時の写真だ。

水管橋の修理 水管橋を途中で外し、何人もの村人で引っ張る

外した水管橋から流れる水

村のおばさんも食事作りで参加

上から見た150mの水管橋

ドミニカの敷設専門の技術者を何人も雇い、施工監督をさせたが、実際にパイプを接着したのは、しろうとの農民達だったのも影響しているだろう。しかし、原因としてはドミニカの技術者やそれを管理する財団が、150mもの水管橋を、他の関係者に誇示したかったということが影響していたと思う。

水管橋を外し尾根を回すルートに付け替え

そのままでは私の任期中に完成しないので、私も焦り、最後に私は、水管橋を外し、尾根上を回させることを決断した。その施工は、地元業者に行わせ、予算は、関係機関と粘り強く交渉し、説得でき確保できた。それにより小型のバックホー(パイプを埋めるショベル機)など機械も用いることができ、専門業者の確実な施工でパイプも安定でき、短期で2010年の2月に完成した。その後10年近く経つが、現在でも順調に水は村に届いているとのことであり、苦労が重なったパイプ敷設だったが、それが一番の協力の成果だと安堵を感じている。

令和元年度 優良業務技術者表彰

この度、

令和元年度 国土交通省 中部地方整備局 三峰川総合開発工事事務所長表彰

を受賞いたしました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

三峰川総合開発工事事務所長表彰(優良技術者)

技術者:境澤昌志

業務名:平成30年度 三峰川総合開発技術資料作成業務

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.13_モロッコ

モロッコのブドウ

前回モロッコのアンモナイトを書いたので、続けてモロッコのブドウを書いてみたい。モロッコはブドウが沢山生産され、イスラム国だがそれから良いワインを生産している。もちろんワインの多くは輸出用だ。ブドウ畑はアトラス山脈の麓に広がっている。秋の終わりには収穫されたブドウがほとんどの市場で売られ、ブドウ生産農家が道路沿いでも直接売っていた。11月の終わりのある日、アトラス山脈での調査から戻って来た時、道路際のあるブドウ売りの前に我々は車を止めた。

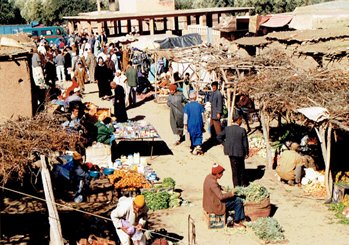

村で開かれるスーク(定期市)

私はその農民に行った。「ボンジュール、ムシュー。あなたの売っているブドウは美味しいかね?」 「ウイウイ、ムシュー、もちろんですよ。これは美味しく、品質は最高です。こんな美味しいブドウはどこでも買えるものではありませんよ。一つつまんでみて下さい。」と彼は言いながら私たちにいくつかのブドウをくれた。それはとても甘く、とても美味しかった。そこで我々は、そこに並べられていたブドウのバスケットを3つ買うことにした。バスケットのサイズは日本の普通のバケツくらいの大きさがあり、かなりの量のぶどうだった。

一緒に調査していた地質・土壌の専門家は博士号を持つ研究者で物知りだった。「一般的に日本のブドウの糖度は15%くらいだが、ここのぶどうは甘い。20%以上はあるな。」と言った。我々は夕食を食べた後のデザートにするつもりだった。

しかし、売り手はいつも我々にかなり高価な値段を言ってくるので、運転手に売り手と値段を交渉させた。彼らが数分間交渉した後に、値段が決定した。運転手は、モロッコ人に売るよりも少し高いが、それほど高くはなくリーズナブルな値段だと言った。そこで、我々はブドウのバスケットを3個買った。

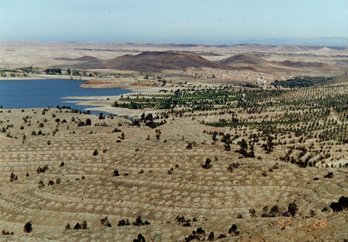

マツやユーカリの植林地

マラケシュのホテルに到着した後、我々はすぐにブドウを食べた。甘味があり本当に美味しかった。それから、ブドウをチームのメンバーそれぞれに私が分けた。その瞬間、私はびっくりした。「騙された。なんだ、これは。下の方は皆、傷んでいるじゃあないか。やられた。食べられるのは表面だけだぞ。」バスケットの上部のぶどうは美しい色、良い香り、そして美味しかった。しかし、中間のブドウはかなり痛み、底のブドウは、腐りかけていた。

仕方がない。我々はバスケットの上の方だけを分けた。そして他のメンバーは私の部屋に傷んだブドウを残していった。私はこれらのブドウを捨てることは忍びなかったので、潰してとっておくことにした。2リットルのペットボトル5本に満杯になったので、10リットルもあった。それを部屋のクロゼットの奥の暗い所に置いておいた。すると1週間後くらいから、変化が出始めた。ぶくぶくと泡が出始め部屋中ぶどうの香りが漂った。シメシメと思っていた。1ヵ月以上たったクリスマスの直前には、傷んで食べられなかったブドウが上品な味で最高に美味しい飲みものとして変身し、チームメンバー全員にクリスマスプレゼントとして振る舞うことができた。

7月の駒ヶ岳

梅雨入りしてからはほとんど顔を出さない両アルプスです(>_<)。昨年はかなりの猛暑となりましたが、今年はここまで、西日本は遅い梅雨入り、東日本は寒い7月となっているようで、農作物の生育にも一部で影響が出ているようです。これから梅雨明けを迎え、どんな夏となるのなるでしょうか。兎にも角にも、熱中症などに十分注意していきましょう。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.12_モロッコ

モロッコのアンモナイト

モロッコの前回の記事で、山中でアンモナイトの化石らしきものを発見したことを書いた。アトラス山脈は、約6000万年前に、大陸がぶつかり隆起した褶曲山脈ということで、当時海洋に生息していた生物も隆起し化石となり、アンモナイト、オウムガイ、三葉虫等が、今でも山中で発見されるのだ。土産物屋ではそれらとともに水晶なども多数売られている。

さて、私がアトラス山脈で調査していた時に、調査チームには地質・土壌の専門家もいた。彼がある日、私にこぶし大のサイズの丸長の石を示し、こう言った。「この石を割ったら、中から水晶が現れるよ。」

そして、彼がハンマーで石を割ると本当に内部から水晶の結晶が現れた。原石なので、それほど美しくはなかったが、このような石はどこにでもごろごろしていた。

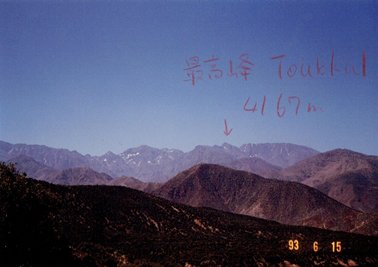

アトラス山脈の最高峰トゥブカル山 4167m

その日、山からの帰り道、道沿いに化石や水晶を売っているある土産物屋に立ち寄った。私はアンモナイトの原形らしき化石に興味を惹かれ、それを買った。そして地質・土壌の専門家は、とてもカラフルで、美しい水晶を買った。水晶の色は普通、透明かやや紫がかった色である。しかし、そこで売られていた水晶は透明なピンク、赤、黄、緑あるいは青といった色で輝いていた。光が反射し、とても美しかった。「このような美しい色彩を持った水晶を今まで見たことがない。」と彼は言った。価格は外国人用価格で非常に高いと思ったが、彼はすべての色の水晶をいくつも買った。

我々がホテルに戻ってから私はアンモナイトをまじまじと見た。「はたしてこんな完璧な形のアンモナイトが採れるかな?おかしいな?普通水成岩は暗く青みがかったものが多いが、これは白色だ。アンモナイトが火成岩であるはずがない。」何だか変だなと感じて、地質・土壌の専門家に、「このアンモナイト何だか変なので、本物かどうか調べてくれない?」と言って、彼にその化石を渡した。すると彼は一瞥して、「マスイさん。あなた騙されましたね。これは火成岩ですよ。アンモナイトの化石は、水成岩です。アンモナイトは海に住んでいたのだから水成岩でなければおかしいです。火成岩からできるはずはありません。これは火成岩を削って作ったイミテーションですよ。」私もそうだろうと思ったが、あまりにアンモナイトらしかったので、騙されてしまったのだ。でも彼が買った水晶があまりに美しかったので、私は本物でなく偽物だろうと疑った。

土産物屋で売っている作られたアンモナイト

翌日の仕事帰りに、私達が昨日アンモナイトと水晶を買った店に立ち寄り、私はその店主に詰問調で尋ねた。「あなたが昨日我々に売った水晶は、イミテーションだろう。」というと、彼はあっさり告白した。「ムシューその通り、イミテーションです。」と言って、彼は私を店の後ろの作業場に連れて行ってくれた。私はびっくりした。多くのカラースプレイが並んでいるではないか。「私は水晶にこれらのスプレーで適当に色をつけたのです。でもムシュー、水晶は本物ですよ。皆さんが喜んでくれれば私はとても満足で幸せです。」そしてその横には、火成岩がごろごろ置いてあり、グラインダーで削ってアンモナイトを作っているのだった。

つづく

6月の駒ケ岳

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.11_エルサルバドル

エルサルバドルで見た同時多発テロ

【エルサルバドルの森林】

2001年9月6日(木)エルサルバドルへ派遣された。森林と林業の政策や技術などのアドヴァイザーとして農牧省で働いた。到着翌日、農牧大臣と面会し、森林と林業の現状や将来の方向性等を話あった。四国程度の面積しかない小国なので、最初からトップと話せるのだとびっくりしたり、妙に感心した。

私の机は、森林局の大部屋の中の一角に設けてくれ、周りは当然ながら皆ラテン系の初めての人ばかりだったが、日本の職場を離れ新鮮味があった。転職してリフレッシュしたような感じだろうか。共同で働く専属の職員としてホスエという職員を付けてくれた。ほぼ同年代で、共同で働いた外国人の中では最も優秀な一人だった。

ホスエは、我が国の人が意見を言っても誰も聞かないが、外国人の増井が言えば皆聞くので増井は預言者になれるよと言った。何のことはない。日本と同じではないか。専門家であっても日本人の言うことは聴かないのに、外国人が言うことで世の中が動く日本と同じだ。

最初はインタビュー調査や国内の森林を調査した。遠くに行くには一泊は必要だろうと思っていたが、小国なのでどこでも日帰りだった。出張旅費も役所の車もなく、調査に行くのも個人の車でガソリン代しかでず、ホスエも困っていた。予算がないのだ。人口は当時600万人と稠密だった。因みに四国の人口数は2018年で約375万人だから人口密度は相当に高い。

そのため、農地開発や薪炭材利用などで森林はほとんど伐られたはげ山だった。とはいえ所々に森林は残り、農地や牧場は緑で、一見緑は豊かに見える。だから、餡子が詰まってない饅頭のような森林だった。また、良いマツの天然林や成長の良いチークの人工林もあった。きちんと管理できれば森林への回復の可能性は大だった。

林業関係者とのワークショップでのグループディスカッションなど私自身の勉強になった。ちょうど住民参加型森林管理でワークショップが盛んに行われるようになるのだが、その初期にあたるころだった。雇用創出のため木材を利用した手工芸品製作も行われていた。

【同時多発テロの日の朝】

さて、到着して1週間も経たない2001年9月11日(火)のことだった。首都サンサルバドルの中心からややはずれたホテルに宿泊し、森林局の職員が車で送り迎えしてくれていた。治安が悪いのでホテルからあまり出るなと言われていた。朝食後部屋に戻り、出発まで少し時間があったので、テレビをつけた。

7時45分くらいだった。時差が2時間あるからニューヨークでは9時45分くらいのはずだ。ニューヨークのツインビルが燃えているではないか。一瞬現実のものとは思えず、映画のCGだろうと思ったが、様子がおかしい。どうもテロらしい。飛行機が衝突した後だった。そのうちに一方のビルが崩れ始めた。次にペンタゴンも襲われたという映像が入ってきた。一体どうなっているのだ。身震いするような恐ろしさだ。

ブッシュ大統領の演説も放映された。仕事に行かなければならないのでロビーで運転手を待つ間、JICA事務所に電話し、様子を聞くが、テレビで見ていること以外の情報はなかった。しかし、アメリカが関係するところは、危険なのでアメリカ大使館には絶対に近づくなとの指示があった。

【事務所にて】

到着したばかりで身近な職員からと、同じ部屋の森林課の職員へインタビューをしていたが、この日は全くインタビューにならなかった。皆アメリカのことが気になり、上の空だった。まだ7?8機も同時にハイジャックされ、ペンタンゴンはさらに襲撃されそうだとか言ったうわさが飛び交っていた。他にも農業分野で協力している日本人の専門家もおり、お互いの気持ちを落ち着けるために話す。皆にいくらインタビューしても意識が散漫で、まともな答が返ってこない。

私もくたびれて、インタビューの後、食堂へ行き昼食を食べるが、皆テロの話で持ちきりで、落ち着きがなく不安そうである。午後からのインタビューもできないので、午前中のまとめをしていると、森林局内の女性職員がいろいろと補助してくれるが、やはり話がテロの話になってしまい、まとめられない。この日の仕事はあきらめテレビがある部屋でテレビを見ていたが、結局この日は一日テロの話だけだった。

そうこうしているうちにJICA事務所から電話があり、当面アメリカ入国は禁止としたので、帰りの便をニューヨーク周りからメキシコ周りに変更しろという指示がきた。すぐにメキシコ周りに変更し、おかげで帰国時に、助手として働いてもらったメキシコ国立大学の院生に再会することができたが、私自身もこの後の世界は大きく変わるだろうと不安だった。アメリカがどう報復するのか、日本と家族は大丈夫か、大きな衝撃を受けた一日だった。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.10_ホンジュラス

ホンジュラスのマツ林,雲霧林,住民

ホンジュラスでは1995年から1996年にかけてテウパセンティという地域にあるマツ林を中心に調査をし,森林管理計画を作成していた。首都はテグシガルパ。原住民の言葉で「銀山」を意味するそうだ。空港が狭く谷間を縫いUターンしてから着陸する時は緊張する。去年(2018)5月にも着陸に失敗する事故があった。最近では,治安が悪く,世界最悪の国の一つとのこと。そのためアメリカを目指し徒歩で北上する移民キャラバンが後を絶たないとのことだが,アメリカも移民阻止をしているので、現状の混乱はいかほどであろうか?

当時も治安は悪く、どのレストランの前でも機関銃を持ったガードマンが立っており,間違って発砲されたら命にかかわると冷や冷やものだった。レストラン内でのウエイトレスは,注文取りに来ても何を聞くわけでもなく,ただつっ立ったまま不愛想だった。それが1998年ハリケーンミッチーに襲われ甚大な被害を蒙り,多くの国の援助が入り焼け太りし,建物も近代化し,2001年に訪問した時には,レストランではウエイトレスがくると,ニコニコ顔で今日のメニューはこれこれです,何を召し上がりますか?と先に説明するなどアメリカナイズされ,その変化に驚いた。教育訓練の成果である。

それはさておき,調査はテグシガルパから約90km東のダンリという町を基地にして行った。ここはニカラグアとの国境に近く,その付近には1980年代のニカラグアの内戦で埋められた地雷が多数あり,危険だった。そのため地雷取りのアメリカ軍の軍人達が,小さいが同じホテルに宿泊しており,治安面ではむしろ安全だった。

森林は,多くがマツの天然林だった。マツの種類は,オオカルパという種である。林内放牧をするためにほとんどの林地で火入れをし,その後更新(新しい木が生えてくる)するのが,ほとんどマツでその他わずかのカシ類のみのため,マツ林が人工林のように見える。森林の樹高は10m?30m程度である。火入れの影響を受けていない尾根では,たまに樹高が50m,胸高直径が1m程度の立派なマツを発見する場合もあった。人工林と同様なので,日本のスギ,ヒノキの人工林管理手法がよくあてはまった。

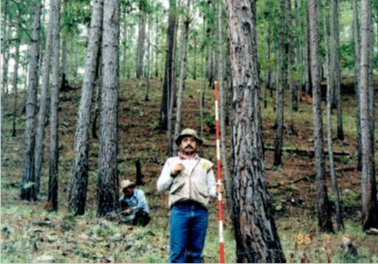

天然林といっても人工林のようなマツ林

また,マツ以外で驚いたのは雲霧林の広葉樹である。雲霧林というのは,絶えず雲や霧のかかる場所に発達する森林で,主に常緑樹から成り,湿度が高く冷涼なため,林木の上部までコケ類が密生し下垂していることが多い。日本でも高標高地で常時霧がかかるような森林や屋久島の1,000m付近のスギと広葉樹の混交林地域にも雲霧林がある。ここでは標高1,400m程の尾根上に雲霧林が残っていた。上層木の樹高は,50mを超え,胸高直径は1m近い木が林立していた。それまでもスマトラ島やアマゾン川源流域で巨大な熱帯降雨林を見て来たが,ホンジュラスの雲霧林はそれらに匹敵する巨大な森林だと思った。実際,木の量は材積として表すのであるが,1haあたり1,000?程度あり,日本の巨大なスギ林でも1,000?を超えるのはまれなので,その巨大さががわかる。

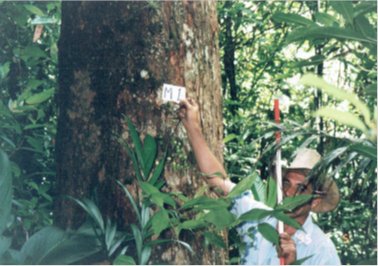

雲霧林の中の巨木

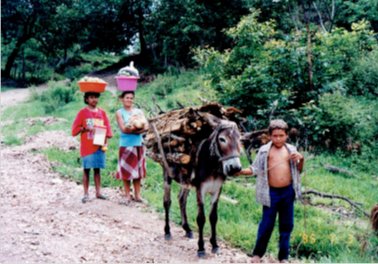

一方,森林周辺に住む住民達は貧しく,掘っ建て小屋に住み,燃料は薪を山から拾って生活している人達が多かった。本来そういった人達の生活向上に貢献するように例えば,蜂蜜の生産指導や森林に火入れをしないよう放牧地を設けるといった支援をし,その見返りに彼らに森林を保護してもらうといった協力もすべきだったろう。それは住民参加型森林管理と呼ばれているが,この地域に援助に入っていたヨーロッパの国では既にこの頃には行い始めていた。我々,日本は少し遅れたが,その後,その方向にシフトして行き,私も住民参加型森林管理で多くの国に協力するようになっていったのである。

森林周辺に住んでいた人々