こだわり派

社会人になってからコーヒーを飲む機会が増えました。

しかしながら、ふと思ったのです。

「美味しいコーヒーってなんだ?」と。

自販機に並ぶたくさんの缶コーヒー。コンビニでは挽きたて・淹れたてのコーヒーが飲める時代です。

しかしどれを飲んでもみんな同じ味に思える…。美味しいもマズいもわからん!(ある意味、それはそれで幸せなことですが)

で、”違いの分かる男になりたい!”と、買ったのがコレ↓

コーヒーメーカー!!

しかもエスプレッソ!!!

美味しい上、味が22種類もあって飽きない。

これで私も”違いの分かる大人”になれる!!

―ただ、ひとつ問題が…。

夕食後に飲むので、毎日寝不足です。寝る前にカフェインはダメですね(苦笑)

written by 鯉

雪かき

きっと明日は筋肉痛です。

でも先延ばしにしていたこのブログを書くきっかけにはなったので、マイナスなことばかりじゃないですね。

関係ないんですが、ご飯がうまくないなと思い炊飯器を買い替えました。まあまあのヤツに。

さぞうまい飯が炊けるだろうと思ったらゼンゼンでした。普段は無洗米を炊いていたのですが、試しに普通の研いで

炊く米にかえたら美味しかったです。

犯人は無洗米でした。

だったら炊飯器買った意味あんまり無かったわ。

なんか書いているうちに炊飯器がメインになりました。

habu

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.4

パレンバンからラハットへ

パレンバン到着

さあ、いよいよスマトラだ。ジャカルタに到着したのは夜だったから上空からの景色は、見えなかったが、今大きく眼下にスマトラ島が広がっている。大きな河が蛇行を繰り返し、流れている。ムシ河の河口だろう。緑一色だ。河口では茶色の水が相当遠くまで海を汚している。

パレンバンの空港には、団長が迎えに来てくれた。パレンバンではここでの最高級ホテルサンジャヤに泊まった。ホテルまでの道の両側にはココナツをつけたヤシの木が、沢山植わっている。

団長が、「増井君、ここはもう水だよ。」と言う。何のことかと思っていると、ホテルのバスルームに入ると紙がないのである。「ははーん。そうか。」ここでは、早くも水と左手である。そして、シャワーもお湯もでない。一体最高級とは?

ホテルサンジャヤにて。ラハットへ出発時。

ラハットへ出発

翌日の11月21日、パレンバンからラハットに向かう。ホテルの前で荷物をジープに積み込んでいると、どこからともなく子供達が集まってくる。

「アパナマニャ?(名前はなんていうの?)」と聞いてみる。5才くらいの子供が一丁前にタバコを吹かしている。それが板についている。指輪をしている子供に「アパイニ?(これは何?)」と尋ねると「イニチンチン(これは指輪だ)」と答える。チンチンは日本ではここだよと指さすと、キャーキャー騒いで笑っている。この子等は、半ズボンにビーチサンダル、有り合わせの着物だ。

パレンバンからの同行者

パレンバンからは、ここの営林局の部長のSad氏、C/PのJyo氏、運転手のローカニが加わった。ボゴールの林業総局からC/PのSag氏とFo氏、ジープの運転手のヒダヤとナナを入れると総勢14名の大部隊となった。ラハットまでの192Kmをジープは簡易舗装の道を進んだ。

途中で見えた景色。先端が槍のように尖った山

同上。近景

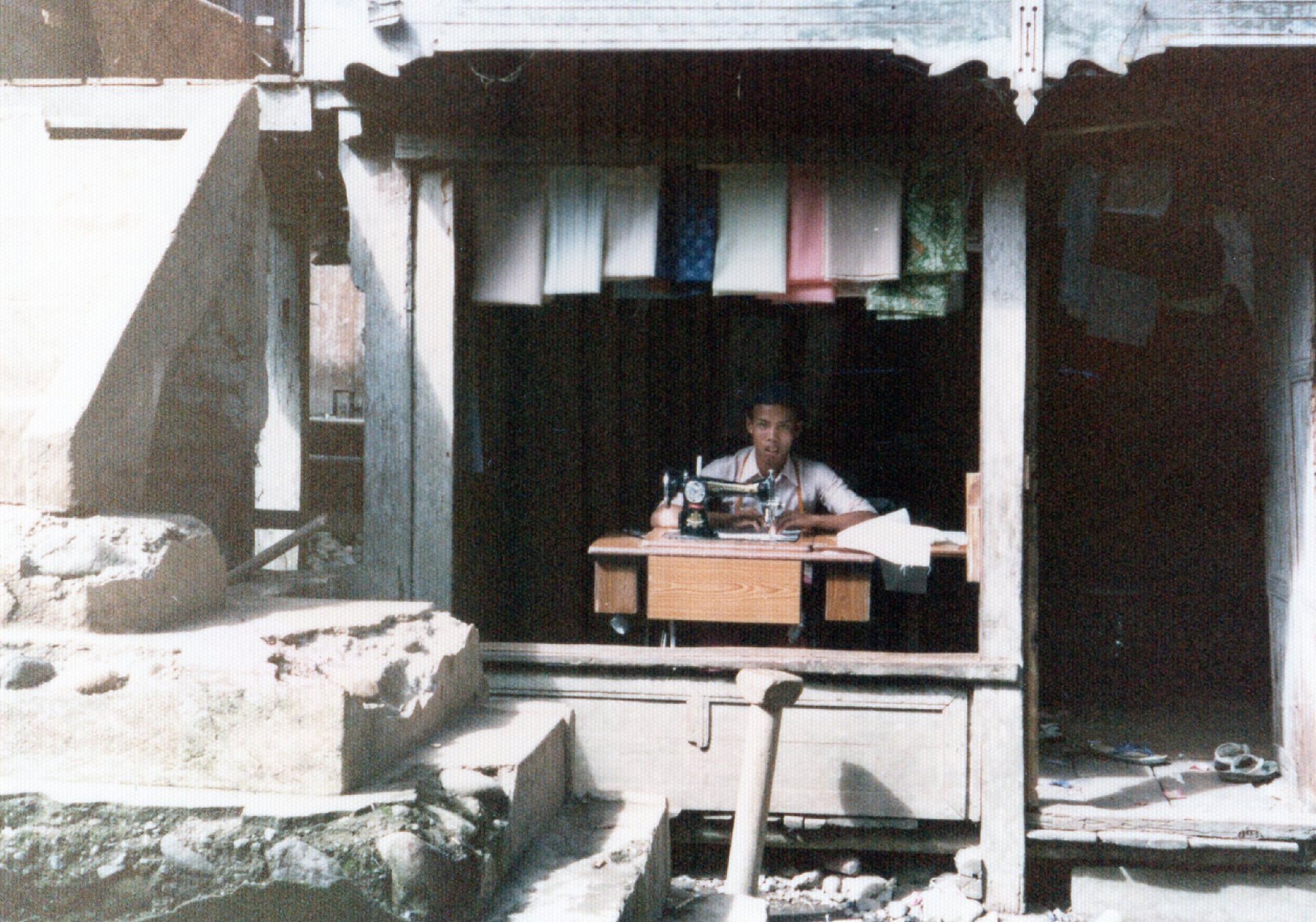

道路際の家で裁縫の商売をしている人。ミシンで裁縫をしているのは男性が多かった

途中の標識

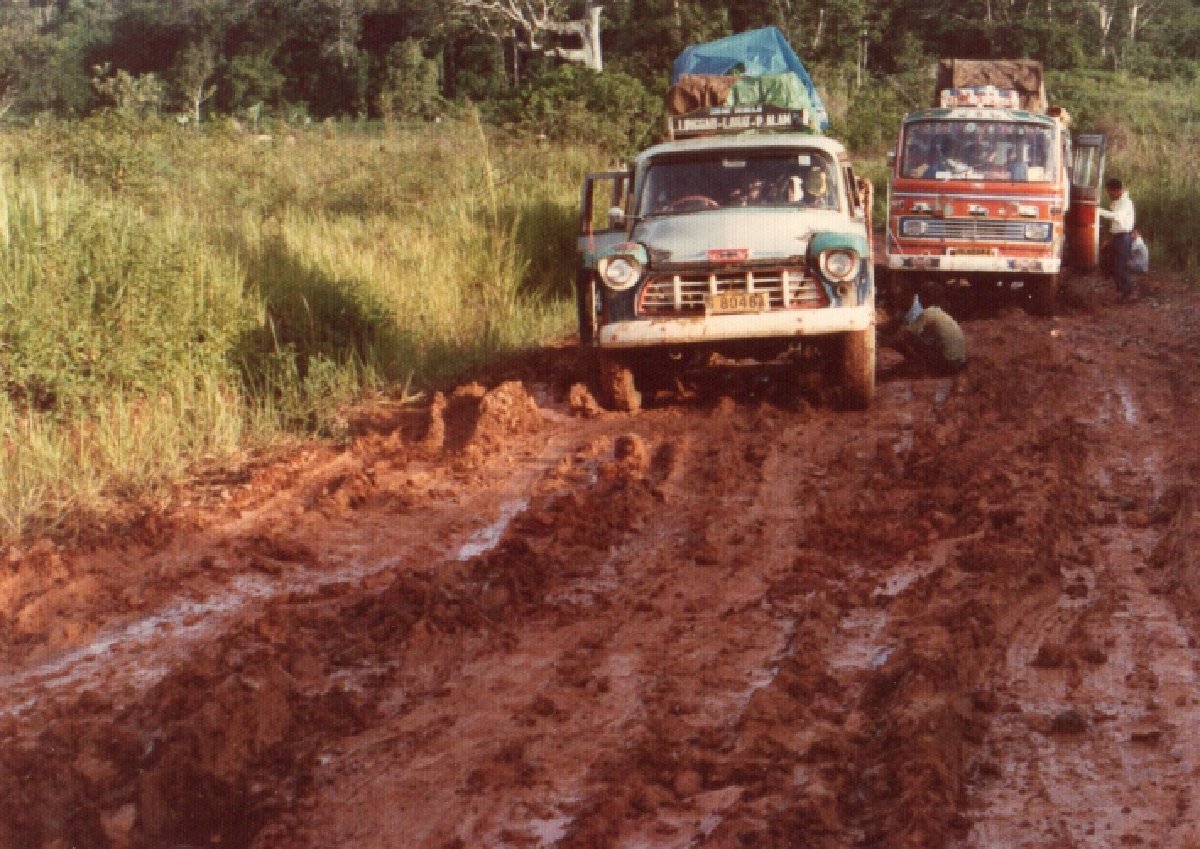

途中からジャリ道に変わり、揺れが一段と激しくなった。ところどころぬかるんだ悪路にも苦労した。

パレンバンからラハットへ。途中ぬかるんだ悪路

横転しているトラックもあった

C/PのFo氏とSag氏

Fo氏はインドネシア人には珍しく、太って下腹が突き出ていて大柄である。横柄で、顔つきはいかにも怠け者といった小役人と見てとれた。これでも技官なのかと疑いたくなる体形である。

全員がある程度の距離を走った後に、ジープの席を前後に入れ替わるのに、この男は一番座り心地の良い助手席にデンと構えて決して動こうとはしない。

一方、Sag氏は非常に良く気が付く男である。悪い発音の英語でひっきりなしに良くしゃべる。「あそこに見える草原はラダンと言って、焼畑の結果、草原になったのだ。昔は森林だったのだ。」あるいは「あの牛は、セブウシだ。」とか、言わなくとも、だいたい分る周りの風景でも一々説明してくれる。しかし、わからないこともあり、いろいろ説明してくれるのは、退屈しのぎにもなり、ありがたかった。

ドリアン

途中、道端で果物を売っている露店が沢山ある。Sad氏がドリアンを買いに行った。ドリアンはキングオブフルーツである。私は、これを食べるのを大いに楽しみにしていた。ところがSad氏が買って戻ってくると、ジープ一台の後ろの荷台のスペース分どっさりとドリアンだ。ここにも2人が座っていたのだ。このおかげで、前の座席を詰めて座らなければなくなり、一人分のスペースが益々狭くなった。インドネシア人は一体に適度といったことや車のスペースというものを知っているのだろうか。

露店で売っているドリアン

ドリアンは強烈な匂いがする。「最初は、臭くて食べにくいが、食べる程、中毒的に美味くなる。」というのがSag氏の説明である。最初は臭くて私は期待はずれであったが、なるほど食べる程に美味くなり、やめられなくなるのを感じた。同僚のI氏などは、最初から「美味い。美味い。」と言って食べている。皆もの凄い量を食べるので、ジープ一杯買って来たのも頷ける。数日してドリアンが減って来ると、Sag氏は、「このドリアンは熟れ過ぎたようで、不味くなって来た。増井は食べない方が良いよ。」と言うのだ。と言いつつ「お前が食べないから、不味いドリアンを俺が食べてやる。」と言って相変わらずドリアンを食べるのである。なかなか面白い男だ。

パレンバンから出発したこの日は、悪路に悪戦苦闘の上、宿泊予定地ラハトに着いた。

バリサン山脈最高峰のデンポ火山(3,173m)と思われる

バリサン山脈

つづく

2月の駒ヶ岳

2月の駒ヶ岳

2月。まだまだ寒い日が続きます.

さて、なぜ他の月は30日や31日まであるのに、なぜ2月だけ28日までしかないのだろうか?

インターネットを駆使して調べてみました(^_^;)

その中の1説です。

その1 その昔、一年365日は3月から始まって2月で終わることになっていた。

その2 奇数月を31日、偶数月を30日とするが、

一年は365日であるため、年末の2月から1日を引いて29日としていた。

その3 その後1年の始まりが3月から1月に変わる。

その4 ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの時に、

「自分の生まれた月が他の月より日数が少ないのは気に入らない」ということで

8月(August)が31日となる。

その5 31日の月が続くので9月以降を、30日、31日、30日、31日と入れ替えれる。

その6 1日不足する分を、昔の名残で2月から拝借して28日となった。

ただ、この説もあくまで諸説あるうちの一つ。

皇帝のくだり以降は後から付けられてもので、それ以前にすでに28日であったという説も・・・・・・。

ともあれ、年度末の1日は貴重です。

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.3

スマトラへの出発前のひと悶着

林業総局にて

到着の翌日11月15日はボゴールにある林業総局へ最初の挨拶(表敬)に行った。ここでの会議はすんなりとはいかなかった。話し合いは、まず英語で始まった。インドネシア側はほとんどが欧米留学の経験がありそうで、英語は上手そうだった。インドネシア側は、最初から「今回の協力事業の継続として、日本人技術者を3年くらい派遣して、指導を続けて欲しい。」と言って来た。今思えばだめもとで、何でも要求してやれという態度だったのであるが、まだ調査も始めてもない段階なのに、その後の継続の話である。

しかし、インドネシア側にしても英語では細かい話はしにくいのであろう。話が込み合ってくると林業総局次長がインドネシア語でしゃべりだした。そこで、こちらもインドネシア語が得意なメンバーがインドネシア語で応対することにした。すると私には何を話しているのか、話しの内容がさっぱりわからなくなった。ときどき通訳してくれる内容を聞いているだけだった。

とにかく、今回は予定通り仕事をし、今後引き続き技術者を派遣するかどうかは検討するということで話はまとまった。そして、今回の仕事の段取り、誰がインドネシア側のカウンターパート(C/P、共同作業技術者)として同行するかなどもまとまり、さあ明日はいよいよスマトラに出発となった。

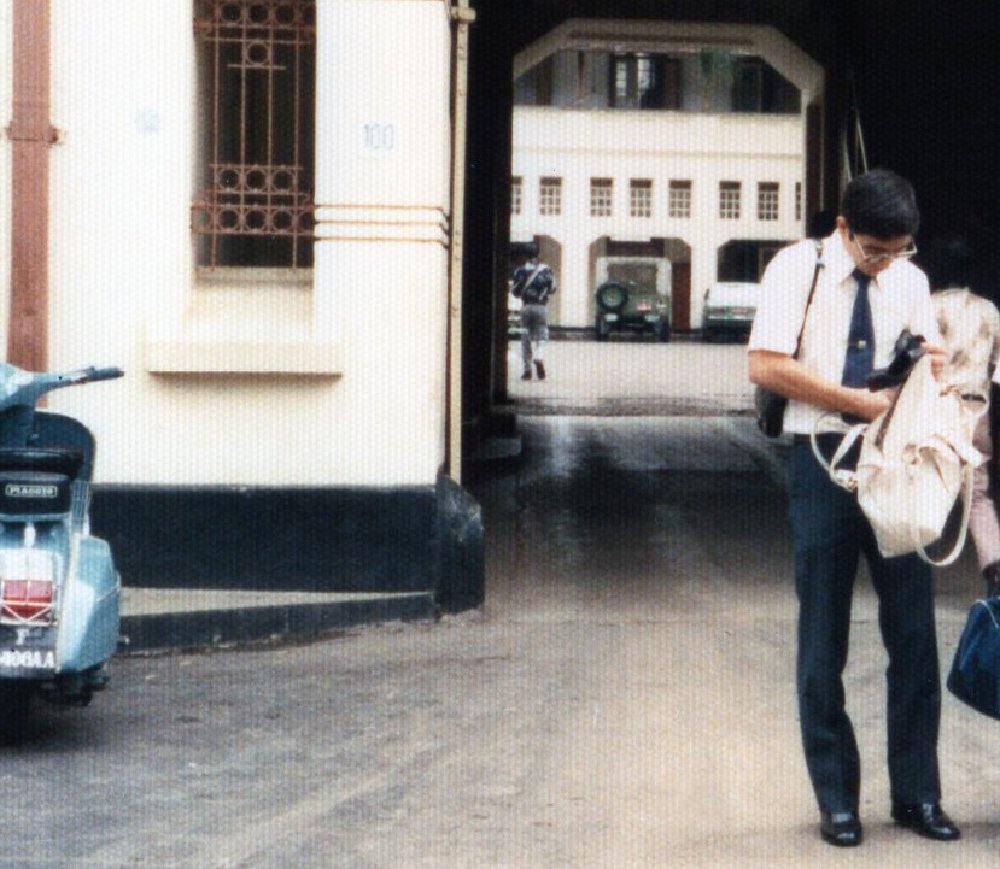

ボゴールの林業総局前にて

出発前のひと悶着

いざ、出発だ。ということになって、ひと悶着である。スマトラ島での通行許可書がおりていないというのだ。言ってみれば昔の通行手形だ。我々が来ると分かっていながらインドネシア側がさぼっていたのだ。そんなものすぐに取れるだろうと高をくくっていると、5日後の11月20日までかかるという。どうも信じがたいが、いくら言っても埒が明かない。どこの国でも役所の事務手続きは遅いらしいが、この国は更に特別であるらしい。

仕方がないので急遽予定を変更し、私一人がジャカルタに残り、通行許可書を取った後、スマトラのパレンバンで落ち合うこととした。私なら役所の人間とは英語で通じるし、一人で残しておいても適当にできると判断された。

他のメンバーは、空路で先に行く者が、パレンバンの営林局で打合せ、様々な手配をし、残りが陸路ジープで行くこととした。

ジャカルタ市内(1978年)

大騒動の換金

そんなトラブルで、その日に換金する予定が、できなかった。しかし、何が幸いするかわからない。その11月15日にルピアのレートが一挙に1.5倍にも引き下げられたのである。1ドル400ルピアだったものが、600ルピアになった。まったくインドネシア政府は、恐ろしいことをするものだ。円だって、今は円高だとは言え、1ドル360円が200円近くになるのに何年もかかったではないか。それとは逆であり、性質は違うが、こんな無茶をすると政情不安になるのではないかと思った。しかし、我々にとっては全く幸運にも損をしなくてよかった。1.5倍も儲かったような気分になった。

ところが、ホテルの売店では、直ちに正札を1.5倍に書き換えていた。

16日に銀行に行くと、大騒ぎで、全く換金停止である、団長が東京銀行支店で掛け合って、ようやく1,000ドルだけ換金できた。全くまいった。後は、パレンバンで換金しようということにして現地に赴くこととした。しかし、パレンバンの銀行はずっと取引停止で、調査中に団長がわざわざジャカルタまで換金に引き返さなければならなかった。なんともトラブルが多く、これから先が思いやられる思いであった。

一人ジャカルタに残る

さて、11月17日に皆がパレンバンに出発してしまうと私一人が残された。最初は、インドネシア語は、全く通じないので困ったが、いろいろ冒険できて面白かった。「スラマトパギー(おはようございます。)」とボーイに挨拶されるが、「スラマトパギー」とすぐには出てこない。しかし、それも一日だけで、すぐに慣れた。

食事も最初はホテルで全く言葉が通じなくてまいったが、身振り手振りで悪戦苦闘の上、「イニ、イニ(これ、これ)」と指差すだけで十分に分かってもらえることが分かった。あとは、「テレマカシー(ありがとう)」だけで通じてしまう。

それからジャカルタの町を沢山散歩できたのは物珍しく面白かった。しかし、治安や迷子になることに気をつけて、常に大通りだけを歩いた。店屋でシャツを買ったり、絵葉書を買って日本へ出したりした。

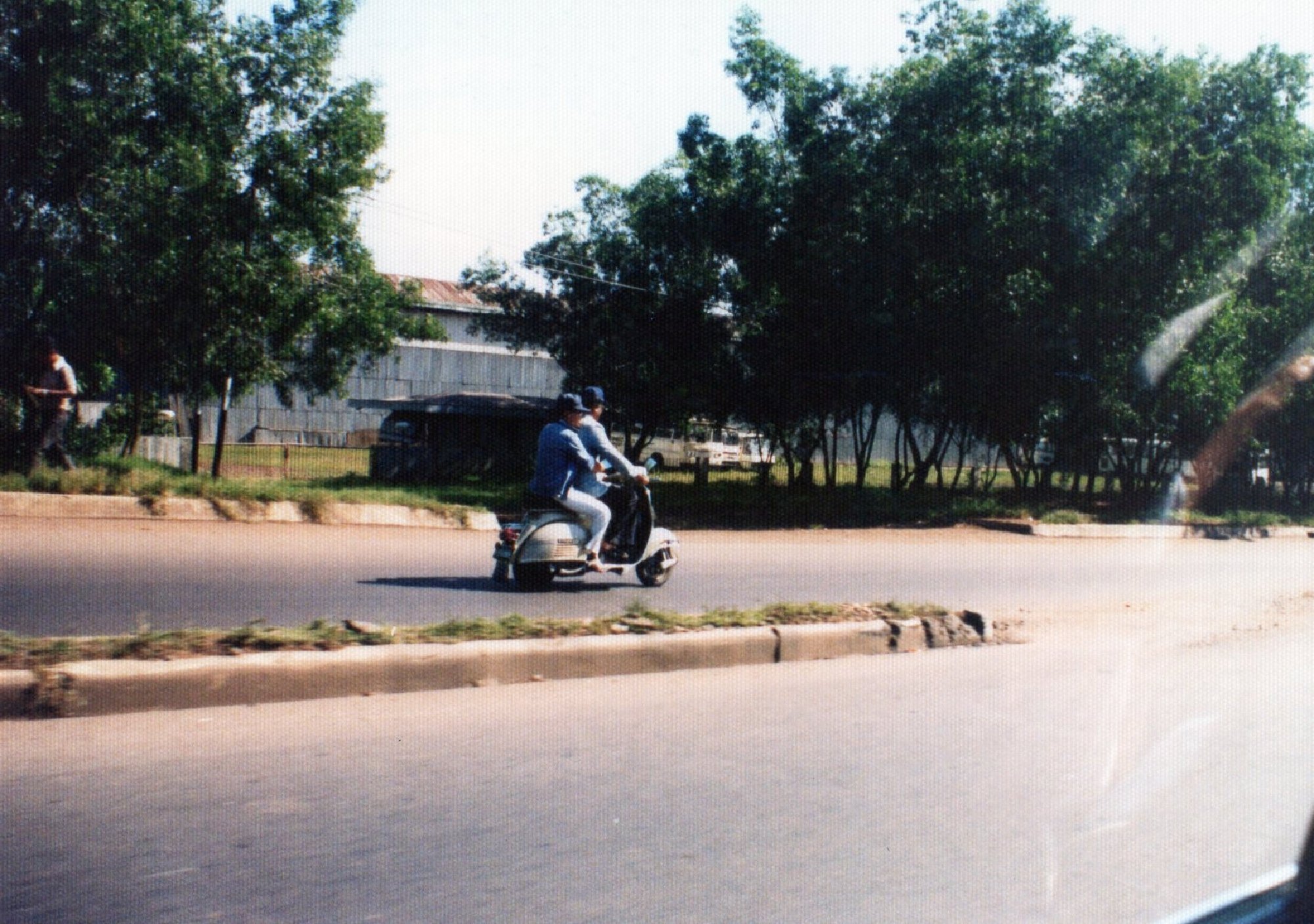

ジャカルタ市内(1978年)

農業省へ

20日になり、農業省へ通行許可書を取りに行った。タクシーはぼられると聞いていたが、どうということはなかった。それよりインドネシア語を試してみた。「バガイマナ?(どうだい?)、ハリイニパナス(今日は暑いねえ)」と言うと、運ちゃんは後ろを向いて「ヤーヤー、パナススカリ(暑すぎる)」と言った。実はそれだけが聞き取れた言葉である。後は、運ちゃんが一人でひっきりなしにしゃべっている。適当に相槌を打っていると、時々後ろを振り返りながら、猛スピードで飛ばして行くものだから恐ろしかった。タクシーはほとんどがトヨタと日産のお古だ。バスやトラックは、シボレーのお古だ。

ジャカルタ市内(1978年)

農業省でのひと悶着

午前9時に農業省に行き、担当者にまず挨拶。ここで、この小賢しい小役人に随分と迷惑を蒙らされた。

この日こそは、すぐに許可書を渡してくれると思っていたが、局長クラスの人に挨拶した後、1時間以上も待たされた。あげくのはてに、「今日は、できない。明日来てくれ。」という。冗談じゃあない。一体何日待たされているというのだ。そして、この日の午後5時のパレンバン行きの航空券に変更してあるのだ。3時までにどうしてもホテルに戻らなければならない。

英語で事情を説明するが、どうも許可書はでそうもない。JICAの担当者に電話するが、いない。再び電話をするが繋がらない。その後は、何度電話しても繋がらない。回線が少ないのだ。仕方がないので、「もう行かなければならない。もし、今日出ないなら明日また来る。」と担当者に言ってから事務所を出ようとした。すると「ちょっと待て。」という。彼は、自室に戻ると「今できた。」と書類を持って来た。

何ということはない。書類はもうとっくに、エライさんのサインはしてあったのだ。彼らは要するに袖の下を要求していたのだ。ところが、私にはそれが通じないものだから諦めて、ようやく出したのだ。まともに交渉するとこういうことになる。

彼にして見れば、「何て頭の悪い奴なのだ、いくらか掴ませてくれればすぐに渡せるのに何時間待たせてもわからない奴だ。」ということだったのだ。言ってみればチップのようなものだが、習慣として、世の中を動かすには、あらゆる事柄に袖の下が必要だったのだ。しかし、袖の下で物事が動くと知っていたとしても、当時の私の性格からして袖の下は許せず、使えなかっただろうと思う。

後で考えると最初に打ち合わせたときに、通行許可書ができていないのもおかしい。こんな簡単なものはすぐに作れるはずである。どこかで誰かが袖の下を出す必要があったのであろう。そうすれば、今日も5時間も無駄に過ごすことはなかった。腹立つこと甚だしかったが、ともかく通行許可書は取れたのでホッとした。

けちな小役人根性にだいぶ暇を取らされたが、その日のうちにようやくパレンバンに飛ぶことができた。

つづく