森林紀行travel

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.13 青梅市霞丘陵

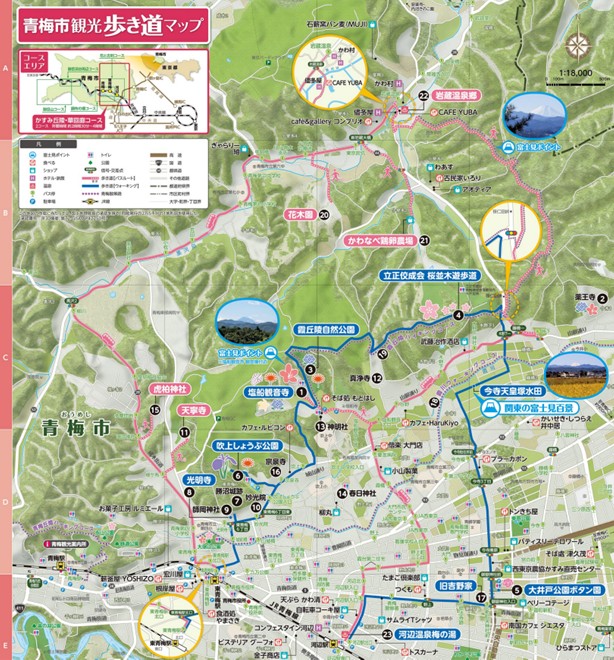

2024年6月22日(土)に青梅市霞丘陵を歩いた。梅雨の合間の晴天に恵まれ、コースはなだらかで歩きやすく、樹林の間を涼しい風が抜け、景色も良く、下山後は温泉で疲れを取り、とても楽しめたハイキングだった。

飯能駅から、都バスで岩蔵温泉入り口まで行き、そこから歩き始め、尾根道を歩いてから立正佼成会の桜並木遊歩道を歩き塩船観音を通り、河辺駅まで歩き、河辺駅近くの温泉に入ってから、帰宅した。

岩蔵温泉入り口で降りる

飯能南口から東青梅行の都バスに乗り、約15分くらい乗った後に、岩蔵温泉入り口で降りた。バスが通ってきた道の周囲の風景は、田園地帯という感じで、埼玉や東京の都市部からは遠く離れた場所という感じだった。

岩蔵温泉は、東京都青梅市にある温泉で、都内唯一の温泉郷とされている。日本武尊(ヤマトタケル)がこの温泉に入湯し、戦いの傷を癒やし身を清めたとされている。その際、岩でできた蔵に鎧を収めたことが「岩蔵」の名前の由来となったそうだ。約1200年前に開湯され、温泉街はかつて5軒の旅館があったものの、現在は1軒のみが営業しているそうである。今回はこの温泉に来たわけではないので、まずは山道に入る道を捜す。

歩き始める

このバス亭から歩き始めた。まず、七国峠がある尾根道に上がろうと進むが、道標があるわけではないので、どの道かはっきりしない。しばらくウロウロした後、1/25,000の地図を見て、この道だろうと薮の中の道を登って行くと尾根上の道に行きついた。

この尾根上の道は緩やかで歩道幅も2m近くと広くとても歩きやすい。

しばらく歩くと富士見ポイントがある。梅雨の合間であったが、この日は薄曇りで富士山が良く見え、道幅が広いので風通しも良く、通る風が心地よく、それほど暑くもない絶好の登山日和である。

富士見ポイントから同じように歩きやすい道を七国峠に向かって歩く。周囲はほとんどが、スギかヒノキの人工林である。

七国峠で昼食

11時半頃に七国峠に着き、そこに広場があったので、昼食とする。実に気持ちの良い時間であった。昼食後は笹仁田峠に向かって下って行った。七国峠は立正佼成会の森林内にあり、鎌倉古道山ノ道(秩父道)の一部であり、奈良時代から使用されていたとされている。七国とは、甲斐国、上総国、駿河国、伊豆国、安房国、武蔵国、相模国だそうだ。今はスギ、ヒノキの人工林が大きく成長して、展望できる場所はないが、かつては背丈の低い広葉樹の森で開けて展望できる場所もあったのだろう。

ずっと立正佼成会の森が続いている。法人名または個人名が記されているので、立正佼成会が会員に分譲したものだろう。スギ、ヒノキの人工林が多いので、分収林になっているのかもしれない。つまり、立正佼成会が森林全体を買い、その森林を会員に分譲し、森林を買った会員の資金で森林を管理していて、伐採収穫した時の収入を会と会員とで、契約した割合で受け取るのかもしれない。

笹仁田峠

笹仁田峠に着くとそこはもう一般道だった。笹仁田峠は、標高179メートルの古い峠である。江戸時代には上流域の、成木地区で生産された石灰を運び出すために利用されたとのことである。幕末の動乱の際には官軍や幕府軍も通った、歴史的な峠で、「笹仁田」の名前は、湿地を表す「ニタ」が転訛したものだそうだ。昔は草が一面に生い茂る湿地だったことから、その名前が付けられたとされているとのことだが、今ではここが湿地とは信じられないような場所である。

立正佼成会の桜並木遊歩道

その道路を渡り、立正佼成会の桜並木遊歩道に入る。ここは舗装道路で歩きやすかったが、どちらかと言えば土の山道の方が、ずっと気持ちが良い。道路の両側には桜が延々と植栽されており、春にはさぞ多くのサクラが咲いていて美しい道だろうと想像できる。

並木道の両側には、今は、アジサイがきれいに咲いている場所もあり、そのような場所はアジサイ道と言っても良いくらいである。また、しばらく歩くといくつか花が咲いている場所もあった。

再び山道となる

しばらくあるくと再び山道となり、立正佼成会の青梅成練成道場が見えてきた。青梅練成道場は、立正佼成会会員の研修施設として1966(昭和41)年に開設されたそうだ。付帯する陸上競技場、野球場、芝生広場と施設建物の一部は地域社会にも開放されており、スポーツ行事や各種コミュニティー活動の場としても活用されているとのことである。

塩船観音手前のアカマツ

塩船観音に着く手前の尾根上にとても見栄えのするアカマツがある、陽に映えて赤く輝きまさにアカマツである。近くにゴルフ場も見える。おそらくこのアカマツはある程度の本数が固まって生えているが、整然とはしていないので、天然性であろう。アカマツは乾燥に耐えるので尾根上に多いのである。

塩船観音

アカマツのすぐ近くに塩船観音があった。塩船観音寺は、真言宗醍醐派の別格本山とのことである。伝説によれば、大化年間(645年~650年)に若狭国の八百比丘尼が、紫金の千手観音像を安置したことに始まるとされている。また、「塩船」の名前は、天平年間(729年~749年)に行基がこの地を訪れた際、周囲が小丘に囲まれて船の形に似ているところから、仏が衆生を救おうとする大きな願いの船である「弘誓の舟」になぞらえて名付けられたものと伝えられているとのことである。

ツツジが立派

この寺に春にきた仲間は、春はつつじ祭りが開催されていて、ここを通るのに入場料を取られたとのことだったが、この日はツツジの季節ではなかったので、ただで通過することができた。それにしてもきれいに丸く刈り込まれたツツジが無数と言っても過言ではないほど植栽され、春はさぞ綺麗なことと想像できた。

河辺駅まで歩く

ここから河辺駅まで歩いた。やはり舗装道路は歩きにくく、暑さも感じた。

河辺温泉に入る

駅前のビルの屋上に梅の湯という温泉があったので、そこに入り、疲れをいやしてから帰った。この湯はアルカリ性単純温泉で、神経痛や筋肉痛、関節痛などに効能があるとのことである。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.12 名護城公園

沖縄に行ったのを利用し、本年(2024年)2月26日(月)に、名護城公園の森林内の沢沿いの道を歩いてみた。少し歩いただけではあるが、この地域の特徴を表す樹木をいくつか紹介してみたい。

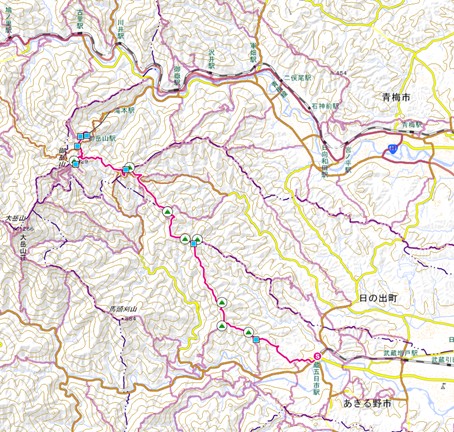

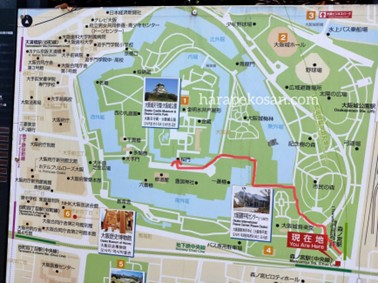

名護城公園の位置

「名護城」は、「ナングスク」と発音され、名護城公園は、名護岳一帯を園地とし、頂上付近の展望台からは名護の市街地や東シナ海方面の海の景色を眺めることができる。この公園の地下には名護大北トンネルが通っている。長さは約2kmもあり、那覇市から名護市へ来るときにこのトンネルを通ったが、随分と長く感じた。

林相

名護市は年間を通じて寒暖の差が少なく、黒潮の影響を受け、湿潤亜熱帯気候だ。名護市の年平均気温は約22.6°Cで、真夏日(最高気温30°C以上)は112日間あり、熱帯夜(最低気温25°C以上)は115日間あるとのことだ。名護市は一年中雨量が多く、最も乾燥している時期でも雨量に大差はなく、年間降水量は約2020mmだ。特に5月~9月にかけて雨が多い。梅雨と台風だ。ということで年間を通じて湿度が高く、風が強いが、晴れの日が多く、本曇りや雨の日は比較的少ないということである。

かつては、名護市より以北の沖縄本島北部(恩納村以北1市2町9村)のことを「ヤンバル」(山々が連なり、鬱蒼とした常緑広葉樹の森が広がる地域)と称したことだが、現在は名護市を含めた北が「ヤンバル」と称されるとのことである。ということから、この辺りは「ヤンバル」の南境辺りに位置する森林である。亜熱帯林に覆われており、現存植生は、主にリュウキュウアオキ-スダジイ群集で構成され、また、畑地雑草群落やリュウキュウマツ群落も混在しているのが特徴とのことである。

イルカンダ

この公園の北口から車で登って行く途中の道沿いで見た「イルカンダ」が珍しいと思った。何となくこの「イルカンダ」という語呂が不思議な植物のような感じをかもし出している。「ウジルカンダ」とも呼ばれるとのことである。漢字で書くと「入間蘭」と「鬱蘭」だそうだ。

「イルカンダ」の名前は、沖縄の方言で「色」を意味する「イル」とカズラ(蔦)を意味する「カンダ」から来ており、葉の色が赤く色付くことに由来しているとのことである。

「ウルジカンダ」は、沖縄の方言で「ウルジ」とは「悪い」という意味で、花の匂いが「質の悪い合成ゴムっぽい匂い」を放つことから、その名前がついたらしいが、匂いは強かったが甘酸っぱく、変な匂いとは私は感じなかった。

「イルカンダ」は沖縄を中心に分布し、本土では九州の大分県や鹿児島県でも自生しているとのことであるが、私は見たことがなかった。マメ科のトビカズラ属に属する蔓植物で、大型の蔓になり、大きな紫色の花を房状につける。いきなり花を見たので、良く咲く花かと思ったところ、花は、「幻の花」だそうで、「湿度が高く日陰を好む」ことから、自生する場所が限られていて、毎年咲くわけではなく「開花も不規則」だからだそうだ。

学名はMucuna macrocarpaで、「Mucuna」はこの植物の属名のトビカズラ属を指し、「macrocarpa」は「大きな果実」を意味するとのことである。つまり、この植物は大きな果実を持つことを示している。

ヒカゲヘゴ

この沢沿いにはヒカゲヘゴが沢山自生している。幹には楕円形の模様が多くついており、蛇のような柄をしているので、びっくりすることがある。

ヒカゲヘゴは、漢字で書くと「日陰杪欏」だそうだ。大型の常緑木生シダで、日本では最大のシダ植物で、平均的な高さは5m〜6mで、最大で15mにもなるとのことである。葉柄から先だけでも2m以上の長さがあるものも存在するとのこと。新芽は幹の頂部から伸び、葉柄部から葉がゼンマイのような形状となった後に開いて成熟するとのことである。

ヒカゲヘゴは、日本の南西諸島から台湾、フィリピンに分布しているとのことだが、沖縄本島から八重山諸島にかけての森林部でよく見られ、西表島では私もよく見た。

学名は、Cyathea lepifera (J.Sm. ex Hook.) Copelで、Cyatheaは、ヘゴ科の多年生のシダ植物の属名で、この属名は、ギリシャ語の「kyatheion」から派生しており、「小さなカップ」を意味し、これは、葉の裏側にあるカップ状の胞子嚢(sori)を指しているとのことである。lepiferaは、ラテン語で「鱗片を持つ」という意味で、ヒカゲヘゴの葉跡が鱗片のように見えることから、この名前が付けられたとのことである。

英名は、Flying Spider-monkey Tree Fern(空飛ぶクモザル木性シダ)とのこと。この名前は、新芽が開く際の姿勢が猿の腕に似ていることから派生しているとのことである。

ヘゴ科の植物はシダ植物の中では比較的新しく、約1億年前に出現したものと言われているが、ヒカゲヘゴはその大きさから古生代に栄えた大型シダ植物を髣髴させ、その生き残りとも言われている。そこで古生代から中生代に繁栄したシダ植物を調べてみた。

古生代の石炭紀(約3億5900万年〜約2億9900万年前)には、カラミテス(Calamites)が大群落を形成しており、これがモンスタープラントということである。高さは約20m、直径が2mにも及び、木質の強固な幹を備えていたということである。また、石炭紀後期からジュラ紀前期(約2億3900万〜約1億7500万年前)には、ネオカラミテス・メリアンイNeocalamites merianiiというシダ植物が繁茂していたとのことだ。これはカラミテスよりは小さく高さは約2mほどだが、直径は太かったとのことである。恐竜時代の大地に根を広げ、恐竜たちの栄養源となったと考えられている。

イジュ

幹に樹木名板が張り付けられている大きなイジュの木を見た。イジュ(伊集)は、ツバキ科ヒメツバキ属の常緑樹で、樹高は5m~20mほどになり、花は白くて大きく開き、花径は約5cmほどで、梅雨時に咲くので沖縄では梅雨の花として親しまれているとのことだ。分布は、日本では小笠原諸島(硫黄諸島を除く)と、奄美以南の琉球列島に分布し、国外では東南アジアや東部ヒマラヤにも広く分布しているそうだ。葉は変異が多いそうだが、タブやカシにも似ており、間違えることも多々あるそうだ。私も葉を見た時は、カシの仲間ではないかと最初思った。

名前の由来は魚の毒の説では、琉球の言葉で「魚毒(いゅどく)」を意味する「イユ」に由来しているとされており、かつてはイジュの樹皮から取れた毒で、魚を浮かせて捕る漁法があったそうである。別のサポニン説では、イジュの名前は、樹皮がサポニンを含み魚毒になるため、粉にしたものを川に流して魚を獲ることからきているとも言われているそうだ。

イジュの学名は、Schima wallichii subsp. Noronhae である。Schimaは、ツバキ科(Theaceae)に属するヒメツバキの属名で、wallichiiは、ヒメツバキの種名である。どちらも学者の名前に由来しているようで、樹木の特徴は示していない。

ビロードボタンズル

ビロードボタンズルの実は初めて見た。実から白い綿毛が多数出ていた。花はもう少し早く咲き、黄色で枝先に釣り鐘型の花を1~5個つけるとのことである。葉の両面は茎とともに長毛があり、フカフカしていて、和名の由来であるビロードの触感がある。

漢字では「天鵞絨牡丹蔓」で、キンポウゲ科のセンニンソウ族の蔓性半常緑樹である。センニンソウと言えば本土では良くみるツタであり花の形は大分違うが色は同じ白である。また、クレマティスと言えば、トケイソウやテッセンもそうである。

ビロードボタンヅルは蔓植物のため、他の植物や物体に絡まって伸び、単独で立っている木のように高くなることはない。一般的には2m~5mほどの高さになる。蔓植物のため、幹の太さは他の植物に絡まっている部分に依存し、幹は細く、他の植物や支えに巻きついて成長する。

学名は、Clematis leschenaultiana で、Clematisは属名で、「センニンソウ属」を示し、種名の leschenaultiana は、フランスの植物学者の名前とのことであり、やはり樹木の特性は示していない。分布は日本(南九州から琉球列島)、台湾、中国、インドシナ、マレーシアに及ぶとのことである。

イタジイ

沖縄ではイタジイ(板椎)と呼んでいるので、本土のスダジイとは別種だと思っていたが、同種である。スダジイといえば本土の暖温帯林の代表的樹種で、クライマックス樹種の一つといわれている。クライマックス樹種とは、生物群集の遷移の最終段階で平衡状態に達した時に優占する樹種である。極相(きょくそう)とも呼ばれ、森林生態系において、極相樹種は大規模で安定した状態を維持できるといわれている。

沖縄ではオキナワジイとも呼ばれ、スダジイの亜種とする学者もいるが、違いは微妙で区別しないというのが、一般的である。沖縄ではイタジイの呼び名が一般的だ。

名護城公園の天上展望台から見渡すとイタジイの芽吹きが、まだ2月にもかかわらず沢山見られた。本土でのスダジイの芽吹きは5月~6月頃なので、さすが沖縄は暖かいので早い。雄花は新枝の下部から長さ約10cmの花序を垂下させ、淡黄色の小型の花を密につける。虫媒花のため、虫を呼ぶために強い香りを発し、青臭い異臭と感じられる。

天気が悪かったので葉からの反射がなかったが、晴れていれば春の新緑の鮮やかさをかもしだしていただろう。

学名はスダジイと同じく「Castanopsis sieboldii」で、ブナ科シイ属の常緑広葉高木で、「Castanopsis」は、ブナ科に属する植物の属名である。「Sieboldii」は、種名で、シーボルトが名付けたのでこの名がついたものであろう。何らかの特徴が示されていないのは、学名として面白みに欠けると思う。 イタジイの実は、あく抜きなしで食べられる数少ないドングリの一つで、縄文時代から人々の食料として重要だった。現在では、街路樹や公園樹としても植えられている。イタジイは寿命も長く、大木になるので、木材は家具や建材に使われ、シイタケのほだ木としても利用される。

名護城公園の天上展望台から見た景色

最初に記したが、天上展望台からは、東西南北どの方面を見ても素晴らしい展望が得られる。以下の写真に示す。

今回はわずか5つの樹木を紹介しただけだが、沖縄には今後も来る機会は多くあると思うので、次回は名護岳に登ろうと思う。また、その時は別な樹種を紹介したい。

遠方は八重岳(453m)

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.11 高水三山

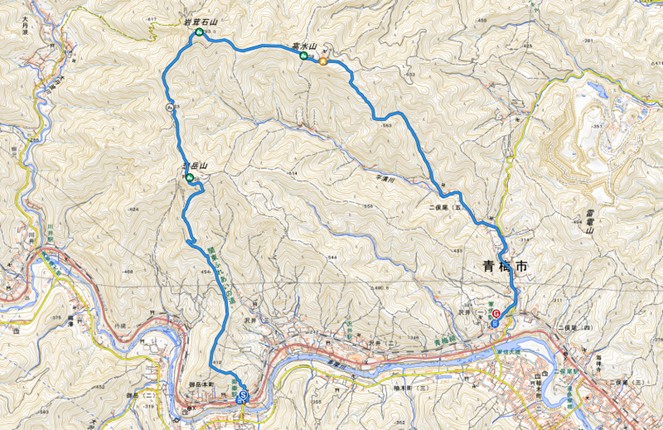

冬の山歩き

奥多摩の高水山を目的に、2023年12月16日(土)に登った。青梅線の御嶽(みたけ)駅から登り始め、グルッと回るような形で軍畑(いくさばた)駅に降りた。ここは、惣岳山(そうがくさん756m)、岩茸石山(いわたけいしやま793m)、高水山(たかみずさん759m)の三山が高水三山として有名である。この日は冬の山とは思えない暖かさで、山歩きをおおいに楽しんだ一日であった。

家を出発

家を7時半頃出たが、今回も出発時には、暗い雲が空を覆い、またしても雨が降りそうだった。実際、高水山方面は雨だった。雨に備え、折り畳み傘とゴアテックスの雨具を持ち、登山用の杖を1本持った。しかし、天気予報では、朝の曇天は段々と晴れてきてで、気温は23℃まで上がり、冬とは思えない暖かさになるとのことだった。

集合

集合は青梅線の御嶽駅に9時37分だったが、少し早く着いたのでひとしきり駅で皆を待っていた。駅へ来る間に、段々と晴れ間も出てきて、安心した。今回のメンバーは、リーダーはいつものレオさん。集まったのは合計10人だった。外国人3名、日本人7名。男女5名ずつだった。

御嶽駅

御嶽駅では駅前に登山ルートの看板があった。この看板は左側が北を指している。

登り口を間違える

上の地図に従い、御嶽駅を右側におり、軍畑駅方面に上に向かって歩いたが、御嶽駅を過ぎたらすぐに左側に入り、踏切を渡り、神社を通って山道に入るはずが、その左側の入り口が分からず川に沿ってしばらく上方向(下流)に行ってしまった。道路と川がカーブする場所まで来て入り口を通り過ぎたことが分かり引き返した。ほんの5分ほど、往復10分ほどのロスである。

引き返し、踏切を渡る登り口を見つけ、踏切を渡った後に神社に入っていった。慈恩寺である。ここで、あまりに暑く、もう汗をかき始めたので、私は、夏用の速乾吸湿のTシャツに着かえた。ところがそれがまた間違いのもと、そこに置いた杖を忘れてしまったのだ。

慈恩寺へ

慈恩寺の中を通り上へ登って行く。ここから412mのピークまで尾根を直登だ。御嶽駅が標高約250mだから約160mの直登だ。

慈恩寺の上には寺には良く植えられるナンテンやマンリョウなど赤い実が付く木が植えられ、いかにも寺院らしい。お寺の庭に、ナンテン(南天)やマンリョウ(万両)が植えられるのは、南天は「難転じて福となす」という縁起物として、鬼門や裏鬼門に植えられ、万両は「万事成就」ということで、やはり縁起物として植えられるとのことである。

私は、半袖のTシャツに着替えたとはいえ、暑くて汗が噴き出す。

慈恩寺の入り口に杖を忘れ取りに戻る

しばらく登り、標高で約50mくらい登ったところで、杖を持っていないことに気づいた。本当にもうボケが始まっている。神社の入り口に杖を置いたことを思い出した。皆に「杖を取りに行ってくるから先に行っていてくれ。」と言って、急いで杖を取りに戻る。これにより皆より30分は遅れ、その上、自分の体力も消耗するはめとなる。

最初に引き返したところまで戻る

神社の入り口まで戻って杖を捜すが、杖が見つからない。「何故だ?おかしい。」何回も良く捜すが見つからない。「おかしいなあ。誰かが持って行ってしまったのかなあ?変だなあ?」と思いながら、仕方がないので、最初に駅から下った道と川がカーブし、皆で引き返した所まで戻ってみるが杖は見つからない。途中、登山道具のアウトレットの店があったので、そこに杖を届けてくれた人はいないか聞いてみるが、「いない。」と言われ、仕方がないので、杖はあきらめ、皆に追いつこうと踏切を渡り、慈恩寺の入り口まで来る。

杖が見つかる

そこで、上方向をみると、杖があるではないか?「やあ、良かった。」とホットした。上から見る角度と下から見る角度が違うので、見つからなかったのだろうか?それにしても最初にあれほど捜しても見つからなかったのはキツネにつままれたようであった。

とにかく良かった。この杖は中国の大連のデカスロンの店で買ったフランス製である。思い出があるので、失いたくなかったのである。

最初の鉄塔

しばらく登ると東電の高圧線の鉄塔がある。これが尾根上にあり、地図に合わせると標高375mくらいだ。あと35mくらい登れば尾根上に出る。すぐだ。

412mのピーク

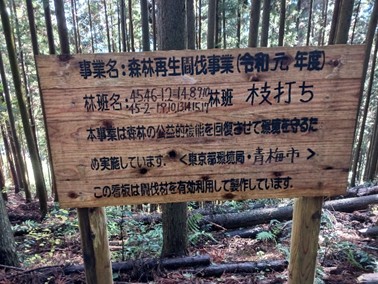

そしてしばらく登って412mのピークに出た。ここからの眺めが良い。この周辺は森林再生事業で枝打ちをしている。

二本目の鉄塔

ここからは尾根上の平坦な道で、歩くのは楽だった。歩いているこの道は、関東ふれあいの道である。二本目の鉄塔が出て来た。これも地図で合わせると390mくらいだからピークから30mほど下ったことになり、楽な道だったはずだ。

何人もの登山者とすれ違う

私が登って行くと下って来る人に沢山会った。最初に会った人は10時半過ぎだった。朝6時頃軍畑駅を出発したとのことだった。朝は土砂降りでその中を歩いたので大変だったとのことだ。途中で雨は止み、今はすっかり晴れて良い天気になり、ほっとしたとのことだった。前に行った10人ほどのグループとすれ違ったか聞いたとこころ10分前くらいにすれ違ったとのことだった。往復で20分前くらいにいるのだなと思い、追いつくよう急いだ。

それから一人、二人連れ、グループなど何人かの人とすれ違い、その都度前のグループがどれくらい前にいるか聞いて行ったが、いずれも10分~15分前くらいだということだった。いろいろ周りを見ながら歩いていたので、結局、惣岳山の頂上まで追いつけなかった。

分収林の看板

分収林契約地があった。土地所有者が「青渭神社」で、管理者が(公財)東京都農林水産振興財団と書いてある。

分収林とは、地主と造林者(造林と植林は同じような用語に思えるが、植林は植栽のみを示し、造林にはその後の除伐や間伐などの手入れも含む)で契約し、伐採した後に立木を売って得た収益を分配する森林のことである。

だからここの森林は、神社の土地に財団が資金を出し、造林し、伐採時の立ち木の販売収入をあらかじめの契約に戻づいて分配する森林ということである。

私は、林学を専門に習っているので分かるがが、最初にこの言葉を聞いた時に、分からない用語だなあと思ったものだ。分収林でなく収分林なら多少は分かり易いかなと思ったものである。英語をみると「profit sharing forest」である。「収入を分ける森林」という意味で、日本語よりずっと分かり易い。

林学というのは、明治時代の初期にドイツ語から入った用語を訳し、それも難しい言葉として訳すのが学問として当たり前と思われていたのだろうから分かりにくい。「収入分配林」とか林学会が主導して、名前を変えたらどうかなとも思うが、一旦、定着した用語を変えるのは難しいのだろう。

他にも林学用語は非常に難しいものが多い。例えば、「法正林」、「林分」、「森林施業」、「施業団」、「作業級」などと聞いても、どのような概念なのかすぐには分からないのではないかと思う。最後に書いた「施業団」と「作業級」がほぼ同じ概念を表すものと言ってもこの言葉からはさっぱりわからないのではないかと思う。「同一作業実施森林群」とでも訳せば言葉と内容が少しは分かるのではないかと思う。

しかし、一旦概念が分かってしまえば、内容はそれほど難しいものではないと思う。

追い抜っていた人

しばらく歩いて行くと、後ろから遠くに聞こえていたクマよけの鈴の音が、段々と近づいてくる。そして中年の女性が私を追い抜いて行った。聞けば、登山口がわからず、慈恩寺の境内を通り抜ける道もわからず、その辺りをウロウロして1時間もロスしてしまったとのことである。きっと我々グループと同じくらいの時間に登り始めたのだろう。しばらく付いて行ったが、私よりペースが早く、付けば消耗が激しくなるので、マイペースで行くことにした。

クマと言えば、今年はクマが町周辺に出没し、被害が多いとのことである。今年の冬のようにこんなに暖かくてはクマも冬眠もできないだろうし、ドングリの成りも良くなく、目を覚まし続けていればその分食料もいるので、町周辺に出没するのだろう。

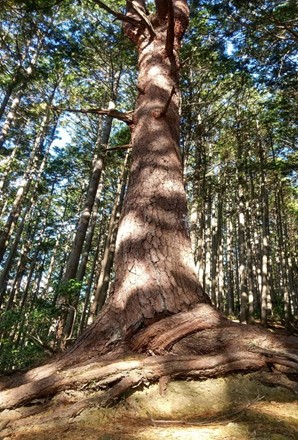

所々に生育している巨木

仲間が発見した大きなアカマツである。根がとぐろを巻いているように見える。

谷間にあったスギである。胸高直径は1ⅿ近くあり、樹高は30m以上はあるだろう。

惣岳山の下の真名井神社

惣岳山にかなり近づいたところで、皆からどこにいるのだというメールがあり、惣岳山の下の「青渭の井戸」にいると返信する。皆は惣岳山頂上にいて、昼飯を食べているという。「早く上がって来い。」というが、こここそが「青渭神社」の名前の発祥の地である「青渭の井戸」がある場所なので、「青渭の井戸」を拝み、しばらく眺めていた。「青渭の井戸」はこの谷間に出る湧水で「真名井」と呼ばれているそうで、神聖な水とされている。ここにある祠(ほこら)は真名井神社とのことである。

また、この周りにも大きなものは、胸高直径1ⅿ程度、樹高は30m以上はあるスギの大木が沢山あり、壮観だった。

惣岳山

真名井神社のすぐ上が奥宮であり、惣岳山の頂上だった。ここで皆と合流した。30分遅れだった。途中で私の名前を3回も呼んでくれた方もいたが、残念ながら聞こえなかった。

皆が昼飯をほとんど食べ終わるころだったので、私もコンビニで買ったおにぎりを食べようとしたところ、自家製ハムとチーズなどを持ってきてくれた方がそれを挟んだパンをくれ、とても美味しかった。その後に急いで自分の持ってきたものも食べた。

下界は23℃と冬とは思えない暖かさだったが、頂上は風も少しあり、さすがに寒く、おそらく10℃くらいだったろう。Tシャツの私を見て、皆がすぐに何か着た方が良いというので、ウインドブレーカーを着込んだ。汗も引いてきて、着込んでちょうど良かった。

惣岳山の頂上には青渭神社の社殿があり、そこには、弘化三年再建と書いてあるので、火災にあい、再建されたのだろう。因みに弘化三年は1846年なので、今から177年前のことである。この青渭神社は、平安時代の記録「延期式」に記載されている青渭(あおい)神社だそうだ。神域では昔から樹木が大切にされ、伐採が禁じられたので、今でも大木が残っているのであろう。

スギとヒノキの植林地

ここから先もずっとスギとヒノキの植林地であったが、開けた場所にでた。また、ここも見渡す限りスギとヒノキの植林地であった。

滑りやすい岩場

この辺りの岩場はとても滑りやすい。節理が見られ、火山岩でないので堆積岩で砂岩、泥岩、頁岩の類と思われる。昔は海の中にあり隆起したものだろう。ただ、チャートがところどころ貫入しているようだ。チャートは、珪質(二酸化ケイ素を多く含む)で細かい石英からなる硬い岩石で、乳白色であることが多く、放散虫や珪質海綿・珪藻などが深海底に集積してできたものと考えられている。いずれにせよこの辺りの山地は海底から隆起してできたのだ。

岩茸石山の頂上

13時20分くらいに岩茸石山の頂上に着いた。「岩茸石山」の名前の由来は、かつてこの山で採れた「イワタケ」というキノコにあるとのことだ。イワタケは、岩の上に生え、岩茸石山のような岩の多い山地に生息しているため、このキノコにちなんで「岩茸石山」と名付けられたとされている。

イワタケ(岩茸・石茸、Umbilicaria esculenta)は、地衣類で、中国、朝鮮、日本の温帯に分布し山菜、生薬として利用するそうだが、食べたことがない。

岩茸石山の山頂には神社はなかったが、ここにある青謂神社は、惣岳山の青渭神社とは異なり、「延喜式」には「岩茸石山青謂神社」と記載されているとのことである。「青謂」と「青渭」の字が違う。

高水山に向かう

岩茸石山の後に、高水山に向かったが、高水山に登ったのは私とあと2人、計3人だけだった。残りの7人は頂上を巻いて行く楽な道で行くという。「高水山に登りに来たのに何故高水山の頂上まで行かないの?まあ、それならそれでいいでしょう。高水山を下りたところで会いましょう。」と、3人で頂上へ向かった。私としては、今回の山行の目的地は高水山だったのに、この山頂に行かないわけにはいかない。他の人達は、レオさんに従って、何故いかないのか不思議であった。くたびれていたのだろうか?

高水山頂上

高水山山頂のやや手前には祠(ほこら)があった。この祠を過ぎたらすぐに山頂だった。山頂には何かあるというわけではなく、ここを下りるとすぐに常福院不動堂だった。皆とここで合流した。

皆と合流した後に、私はもう一度言った。「高水山にきて高水山に登らないのはもったいない、頂上はすぐそこだから行ってきた方が良いよ。」そうしたら数人が駆け出して頂上まで行ってきた。高水山を目標に登ってきたのだから、これで登った人は満足だろう。まあ、頂上まで行かなかった人は、特に頂上にこだわっているわけでもなく、冬の山の自然を歩いて楽しんでいるのだからそれはそれで良かったのであろう。

常福院不動堂

ここにあった常福院不動堂は、青渭神社とは異なるとのことだ。常福院不動堂は、真言宗豊山派の寺院で、高水山不動堂の本堂であったとされているとのことである。源平・鎌倉時代の有力な御家人である畠山重忠が、この地に深く帰依し、不動明王を祀ったもので、数度にわたる山火事のため焼失し、現在の不動堂は1822年に再建されたものとのことである。

不動堂前の左右に鎮座する狛犬は、和犬の石像に見える。どうみても犬だが、オオカミのような感じも受ける。オオカミが絶滅する前には、この辺りにはオオカミが沢山いたので、オオカミにも見えるようにも作ったのであろう。

軍畑(いくさばた)駅に向かって降りる

常福院から軍畑駅に向かって降り始めたところは、緩やかな下りでモミジなどの葉が厚く積もり、ふかふかしてこれを踏みしめながら歩くのはとても気持ちが良かった。

途中メンバーの一人を待つ

半分のメンバーが先に降り、残りのメンバーが少し遅れており始めたが、その時後ろのグループの内の一人の女性が、先に行っててくれというので、先に降り始めた。しかし、参道と思われるが、歩きにくい階段状の道が続き、また、まだ午後2時半というのに、山道は薄暗くなってきた。一人で、後から追うのは良くないということで、しばらく歩いてからそのメンバーを待つことにした。止まったところで大声を張り上げると、そんなに遠くでなく声が返ってきたので、安心した。しばらく待ち、後発メンバーが一緒になり降り始めると先発メンバーも案外に近いところで待っていた。全員がまとまり、安心した。

急斜面が続く

この後、ある程度平らになるところまで急斜面が続き、所々にある階段の段差がとても高い所もあり、膝が笑うようであった。

舗装道路手前の砂防ダム

ようやく下りきったところに大きな砂防ダムがあった。平溝川砂防ダムだそうだ。

東京都が平成4年から6年間を要し土砂災害から守るために設置した砂防ダムとのことだ。約30年前だ。この堰堤は、堤高19m、堤長32mと西多摩地域でも大きな構造とのことで、20,000㎥の貯砂量に対してまだかなり余裕があるように見えた。

スズメバチの巣

堰堤に大きなスズメバチの巣が作られていた。オオスズメバチかキイロスズメバチの巣かわからなかったが、巣は一年しか使わないとされているので、再利用はないだろう。この巣からの危険はないだろうが、この周辺にはスズメバチが沢山いるだろうから来年の8月~9月くらいには活発に動くので、ここを歩くには注意が必要だろう。とはいえ、巣や蜂自体に刺激を与えなければ攻撃してくることはほとんどないので、刺激を与えなければ大丈夫だろう。私のことを言えば、キイロスズメバチとオオスズメバチと一回ずつ刺され、その他のハチには相当回刺されているので気をつけないといけない。

舗装道路を歩き軍畑駅へ

ここから舗装道路を軍畑駅まで歩いた。山道から降りると舗装道路は歩きにくいものだと感じたものである。

軍畑駅には下山した沢山の人が電車を待っていた。16時20分の電車に乗り家路についた。 師走の冬とは思えない暖かい日で絶好の山歩き日だった。

つづく

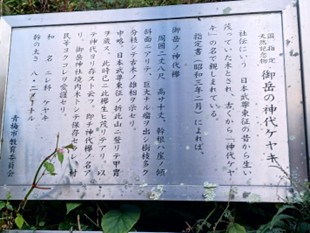

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.10 金毘羅山~御岳山

秋の山歩き

2023年10月28日(土)に、奥多摩の金毘羅山を目的に登った。物足りなかったので、その奥の日出山、御岳山まで登り、御岳駅に降りた。

金毘羅山

奥多摩の金比羅山は、東京都西多摩郡日の出町にある標高468mの山である。山頂付近には金比羅公園展望台があり、武蔵五日市の街並みや奥多摩の山々を眺めることができる。山頂の南側には琴平神社があり、その奥には「金比羅山の天狗岩」と呼ばれる大岩がある。金比羅山には、武蔵五日市駅から徒歩で登ることができ、そこから御岳山や日の出山などを縦走するコースもある。今回はこの縦走コースを歩いた。

家を出発

朝、家を出発する時になり、空では雷がやたらとなり始めた。上空で暖気に寒気が入り始めたのだ。近くには雨雲はないが、遠くに暗雲が不気味に見える。先月に続いて、また雨かと思ったが、天気予防では午前中は晴れ、午後3時くらいから雷の鳴る恐れがあるとのことだったので、いつものように楽観的に大丈夫だろうと出発することにした。ただし、念のために折り畳み傘に加えゴアテックスの雨具も持っていくことにした。ところが今回は杖を忘れてしまった。杖は登り始めてすぐに山中で杖に適したスギの枝を拾い、適当な長さに切って使っていたので、杖は特には、いらなかった。駅近くのコンビニでおにぎりを買ったらペットボトルのお茶をくれたので、その分リックが重くなった。

集合

集合は武蔵五日市駅9時25分だった。時間通りに着いた。すっかり晴れて秋の行楽日和となった。

多くのメンバーが集まると思ったが、集まったのはいつものリーダーのフランス人のレオさんと、あとは日本人の女性が4人と私を加え計6名だった。日本の女性はフランス人と結婚したり、フランス語圏に長く住んでいたりしてフランス語が堪能な方ばかりだ。

はっきりしない行先

レオさんに武蔵五日市から金毘羅山に登ってから、どこに向かいどこに降りるのか聞くと、「決めてない。適当、その時の気分次第。」とまたいいかげんな返事。前回のメンバーバラバラ、道迷い登山のこともあり、行程はきちんと決めておくべきだが、こりていない。

この質問で気分を害したようで、あまり突っ込むことはしなかった。同じスタイルを貫くフランス人らしい頑固さがでていると思った。私はきっと途中で、皆とは分かれて歩くことになるだろうと思った。そして天気も良くなったので、私は、金毘羅山に登ったら、皆が付いてこなくとも一人で、その奥の日出山と御岳山を登り、御岳山からケーブルで降りようと思っていた。

登り口に向かう

武蔵五日市駅から金毘羅山の登り口に向かって舗装道路を歩く。大通りの北にある車の通行量の少ない細い道を行く。しばらく歩くと登り口に近い所に五日市会館と五日市中学校があり、その間の道を歩く。会館ではあきる野市の文化祭を催していた。

秋の東京の田舎の景色

秋の東京の田舎の景色も良いものである。都心と違って大きな庭がある家も多く、柿の木やいろいろな樹木が植わっていて、松や真木などよく手入れがされている家も多い。しばらく歩くと鳥獣保護区となる。

上層の優占種

この周辺の自然林の上層の優占種は、コナラとヤマザクサである。前回行った神奈川県と山梨県の県境と同様である。

おチビちゃんとお父さん

登り始めて、間もなく小さな女の子と男の子を連れたお父さんを追い抜いた。後で聞いたところでは女の子が8才、男の子が5才ということだった。このかわいいおチビちゃん達が御岳山まで頑張って一人で歩くのだった。

金毘羅の石像

登山道沿いに、小さな石像が沢山あった。これには金毘羅と書かれていた。金毘羅とは、インドのガンジス川に住むワニを神格化した仏教の守護神で、航海や漁業の守り神とのことである。香川県の金刀比羅宮を中心に全国には約六百もの金毘羅神社があるとのことである。

武蔵五日市の金毘羅神社は、江戸時代に建立されたもので、金刀比羅宮の分霊を勧請(かんじょう:仏教や神道において、神仏の来臨や神託を請い願い、神仏の分身や分霊を他の地に移して祭ること)したと言われているとのことである。

シラキ

この辺りにはシラキの木も沢山あった。シラキはトウダイグサ科で、日本以外には中国や朝鮮半島に分布し、樹高は8-9mに達する。学名はNeoshirakia japonicaで、Neoshirakiaはシラキ属を表し、japonicaは日本産のという意味である。英名はjapanese tarrow treeで、tarrowはトウダイグサの一種を指す言葉だそうだ。

テイカカズラ

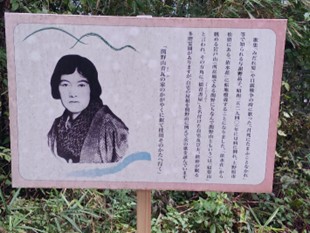

写真の長い実はテイカカズラの実である。長さ20㎝くらいの鞘を垂らしている。マングローブのリゾフォーラ(八重山ヒルギ)の長い種子に似ている。しかし、テイカカズラはこの長い袋の中に種子が約10~20個ほど入っていて、白く長い綿毛が付いていて風に乗って遠くまで飛ばし増えていく。藤原定家が慕った式子内親王の塚に生えたことからテイカカズラと名付けられたとのことである。

学名は Trachelospermum asiaticum。ギリシャ語の trachelos(首)と sperma(種子)に由来し、長い鞘に入った種子の形を表し、英名は Yellow star jasmine、黄色く星形のジャスミンに似た花を咲かせることに由来している。

また、面白いことにテイカカズラは気根を出すのである。テイカカズラの気根は、他の物体に付着して植物体を支える働きをしているとのことである。

マングローブのほんとんどの樹種には気根があるが、これらの機能とは異なっている。マングローブは、水中や泥の中で酸素が不足する環境に適応するために、空気中から酸素を取り入れているのである。

琴平神社の手前の見晴らし台から

遠くあきる野市の町が望め、見晴らし台の下にはガマズミの実が見えたり、ツバキが沢山あった。琴平神社はこの上にあり、着いたのは、10時40分だった。武蔵五日市駅から約1時間だった。

仲間の韓国人男性が合流

ここから金毘羅さんの頂上まではすぐであったが、途中で反対方向から来た、若い男性に出会った。「だれだれさんをご存じですか?今日金毘羅山に登るという連絡が来たので、別ルートをたどり、ここまで来ました。」と言う。そのだれだれさんと言う方が、我々の山仲間だったので、「では、御一緒に行きましょう。」とその彼が仲間に加わった。この方は、数年で日本語も完璧にマスターし、大変に優秀そうなので、何をしているのか聞くと東京大学の大学院に留学し、政治学を学んでいるとのことだった。有名な教授のもとで学んでおり、勉強が大変そうに思えた。

金毘羅山へ

金毘羅山の頂上はまもなくだった。ただし、道がわかりにくく、登山コースからわずかに右に入ったところだった。分かりにくい道標があり、私はほんのすぐそばが頂上と分かった。樹木に覆われ頂上があるとも思えないような所である。

皆に道を右に上がり金毘羅山の頂上へ行こうと言ったのに、どうしたことかレオさんが、「真っすぐいきましょう。」という。「えっ。何?金毘羅山に登りに来て、金毘羅山の頂上に行かないはないでしょう?」と私。レオさんは真っすぐいってしまい、一人の女性を除いて皆付いて行ってしまった。

一人の女性だけが、駆け足で金毘羅山の頂上まで行き、すぐに元の道を戻り、レオさんを追って走って行った。私は一人でゆっくりと金毘羅山の頂上を味わった。平坦で樹木に囲まれていて、とても頂上とは言えないような頂上であった。金毘羅山の頂上からは皆の行った方向に道があったので、私はそちらの道を下り、皆を追うことにした。しかし、一人になってしまったので、ゆっくりと回りの植物や生き物を観察しながら行くことにした。

徒然草の教訓

まるで徒然草の仁和寺参りのようなことが、起こるとは。しかし、よくある話であろう。レオさんも私が朝、行先を聞いてはっきりしない返事をしたことにシコリを持っていて、私の言うことは聞きたくなかったのであろう。ここでもフランス人の頑固さを感じた。

徒然草の52段の仁和寺参りの話は、仁和寺にいる僧が石清水八幡宮に参拝しに行く話である。僧は山のふもとの極楽寺や高良社だけを見て、本殿が山の上にあることに気づかずに帰ってしまう。その後、仁和寺に戻って同僚に自慢するという滑稽な話である。兼好法師は、ちょっとしたことでも気を付けてみたり、人の意見を聞いたり、案内役が必要だといっている。

金毘羅山の頂上からしばらく傾斜が緩い道を歩いていくと小さな作った池がある。鯉でも養殖しているのかなと思ったが。この道沿いは様々な花が咲いていた。

植林地

しばらく歩くと伐採の後、植林された開けた場所がある。植林団体は「森林認証促進協議会」である。また、その反対側は森林再生間伐事業で間伐された森林である。

散歩の人に追い抜かれる

この後も傾斜の少ない、歩きやすい道が続いていた。そこで追い抜かれた人とひとしきり話す。地元あきる野市の人で、ほとんど数日おきにこのあたりを散歩しているとのこと。散歩なので荷物も持っていなく、かなりの速足だ。前期高齢者になってしばらく経っているとのことだったが、非常に元気そうに見える。自慢そうに66才というので、私は73才だと言ったらびっくりしていた。

タヌキのため糞

しばらく歩くとタヌキのため糞が道の上にあった。手前に親指大の糞粒がいくつも見え、この時期大好きなギンナンの実を沢山食べているのでタヌキの糞とわかる。

今年はツキノワグマの被害が多いので、皆クマではないかと心配していたが、ツキノワグマの糞は、食べたものによって色や形が変わり、握りこぶし以上の大きさで、食べたものをそのまますりつぶしたような状態だから、この糞とは違う。ドングリを食べれば黄土色、リンゴを食べれば、リンゴの香りがするなど、食べ物の特徴がわかりやすく残るとのことである。ツキノワグマの糞は臭くなく、食べたものそのままの匂いがするとのこと。

タヌキの糞は、タメフンでフンを一か所に溜めていくことで、タヌキの縄張りや家族の存在を示す行動とのこと。タヌキの糞は、ころころと転がり、匂いはとても臭い。実際ここにあった糞はとても嫌な臭いが強くタヌキの糞だった。

皆に追いつく

しばらく歩くと皆が昼飯を食べているところに追いついた。そして私も加わり、昼飯を食べた。さっき追い抜いて行った66才の方が73才の方が一人で歩いていたからまもなくここへ来るだろうと伝えてくれたそうだ。

また、皆と別れる

昼飯を終わり、日出山方面に向かって歩き始めてしばらくして、レオさんが突如、ここから今まで歩いてきた道を引き返そうと言う。なぜかわからなかったが、前のしこりが残っているのだろうか。レオさんの気まぐれにはまいる。私はなぜか同じ道を引き返すのは、撤退するような気がして前に進みたかった。そこで、「私は、引き返す気がないので、日出山から御岳山まで行く。」と言った。皆はレオさんに従って同じ道を引き返していった。皆さんは、帰りも金毘羅山に登ることはなく、帰ったとのことなので、徒然草に書かれているように、何と残念なことをしたのだろうと思った。

日出山へ

一人日出山へ向かう。皆と別れたのは12時40分くらいだった。御岳山まではだいたい3時間くらいかかるだろうから16時前には御岳山に着くだろうと予想した。できれば15時半くらいに着ければ良いと思った。そうすれば余裕を持って帰れる。

ここからはすれ違う人が少なくなったが、日出山までの間に約10人ほど出会った。単独行か二人連れだった。しばらくして出会った人がランニング登山をしており、御岳山からどれくらいかかったか聞いたところ1時間2分だとのことだった。そこから私は約3時間で御岳山に着いたので、私の歩くスピードの3倍という速さだ。

皆と別れてから13時半くらいになると雷が遠くでゴロゴロと音を立てているのが盛んに聞こえてきて、気が気ではなく、歩くスピードを少し速めた。雷に巻き込まれたらやばいなと思っていた。途中麻生山への分岐があったが、麻生山は登らずに下の巻道を巻いて行った。2時半頃になってくると、逆に晴れ間がでてきて雷は遠ざかっているようでラッキーだった。

日出山とつるつる温泉の分岐

日出山とつるつる温泉の分岐に近づくにつれて、沢山の人々の声が聞こえてくる。ここには日出山から下ってくる人が沢山いるようだ。幸い空も晴れて、雷も遠ざかったようだ。晴れてきて、ここまでくれば途中で暗くなっても御岳山のケーブルカーの駅までは楽に行ける。

日出山

日出山の頂上へは、頂上の下に着いて、もうすぐ上が頂上だと思ってから最後の登りが10分くらいかかり、案外にきつかった。頂上には15時少し前に着いた。御岳山から来る人が多く、かなりの人がいた。ここは以前に何回か登ったことがある頂上だ。

ここでも最初に一緒だった小さな子供さんを歩かせていた親子と一緒だった。

御岳山へ

日出山から御岳山に向かった。この間は緩やかなアップダウンで楽な歩きだった。この間もおチビさん達と抜きつ抜かれつであった。この間、約1時間ほどかかり、時刻が15時半くらいになるとかなり暗くなってきた。それでも御岳山から日出山に向かてくる人と沢山出会ったのは驚いた。この時、御岳山天空紅葉祭りというのをやっており、御岳山に泊まれば、遅くとも大丈夫だろうと思った。あるいはケーブルカーの最終は18時30分で余裕があるから大丈夫だったのであろう。

御岳山への参道沿いには沢山の旅館があり、にぎわっていたので、また、御岳山には何回も登っているので、登らずにケーブルの駅に向かった。

ケーブルカーの駅から御岳駅へ

御岳のケーブルカーの駅にはちょうど16時に着いた。次のケーブルカーは御岳発16時10分だった。降りたらバスが16時22分にあり、御岳駅には16時半に着いた。

帰宅

御岳駅にバスが着いたとたんに雨が降り始め、私は、16時41分発の電車に乗れ、かなり強く降り始めたが濡れることはなかった。また最寄り駅に着いたときには雨は止んでいて、全く濡れずにラッキーだった。3万歩以上歩いたが、ほとんど疲れは感じなかった。

他のメンバーも同じ道を帰り、無事武蔵五日市駅に着き、地ビールを飲んで帰ったそうである。

つづく

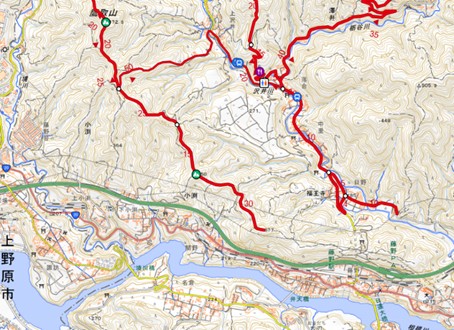

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.9 鷹取山(神奈川県相模原市)

鷹取山

鷹取山は、中央線の藤野駅や上野原駅から歩いて登ることができる標高472mの低山で、里山ハイキングにぴったりのコースである。てっきり山梨県の山と思っていたが、ここは、神奈川県の相模原市緑区の佐野川地区が山梨県に入り込んでいるような地域で神奈川県の丹沢山系の端にある山である。

2023(令和5年)9月23日(土)藤野駅から歩いて鷹取山の頂上までを往復した。歩行距離は、往復約15km、5時間の歩きであった。

鷹取山は、明るい林相で自然を感じながら歩けるコースで、天気の良い日だったら楽勝の山である。しかし、この日は天気が悪かったのがわざわいした。低山は脇道が多く迷い易いと言われているとおり、実際に下山時にメンバーがバラバラとなってしまったのが原因で、道に迷ったものもいた。幸い脇道から主要道まで近く、全員無事下山した。午後3時くらいから雨も本降りとなり、低山といえども油断はならず、多くの反省点のある山行だった。

家からもより駅へ

前日の晩から雨が降っていて、予報では夜中に止むとのことだった。だから私は行く予定にしていた。しかし、朝になっても小雨が降っていたので、行くのを迷った。とはいえ何人かのメンバーは来るだろうと思い行くことにした。雨に備え、ゴアテックスの雨具と傘も持って行った。もより駅まで自転車で行ったので早速ゴアテックスが役立った。

藤野駅

藤野駅に9時30分集合だった。5名が集まった。メンバーはフランス人2名、アメリカ人1名、日本人が私ともう1人で、合計5名であった。藤野駅ではまだ霧雨が降っている。

藤野神社へ

9時40分頃、藤野駅からまずは藤野神社に向かって歩き始める。すぐに中央線の下をくぐる短いトンネルがある。くぐって10分ほど歩くともう藤野神社だ。この頃には雨は上がって、ほっとした。

今までの猛暑とは打って変って、この日は天気が悪いせいもあり涼しく快調に歩けた。湿度は高かったが涼しいので蒸し暑さも感じなかった。しかし、湿気ているので汗はかなりかいた。

藤野神社

神社の手前の土手にはヒガンバナが沢山咲いている。そしてユズが植えられている斜面もある。アメリカ人のソフィーさんが初めて見るようで珍しがっていた。フランス人のルイさんが、日本の山里にはユズは多いのだよといろいろと説明している。ソフィーさんは英語とスペイン語を話し、ルイさんはフランス語と英語と日本語を話す。

岩戸山へ向かう

神社へは登らず、横道を上に登って行く。しばらく登ると道沿いに小さな祠があった。これ以降もこの道沿いには小さな祠が沢山あった。

水源の森

すぐに伐採や間伐を行った森林となった。私はここは山梨県とてっきり思っていたが、神奈川県の水源の森だった。前述したように、神奈川県の相模原市の丹沢山系の端っこが山梨県に入り込んでいるような場所だった。

岩戸山

歩き始めて約40分。10時20分頃に岩戸山に着く。ここで小休止。藤野駅の標高が219mで岩戸山が377mだから158m登ったこととなる。

ソフィーさんが半ズボンで来たのでスネを蚊やブヨに沢山刺されてしまった。「誰か防虫剤を持っていないか?」と尋ねるが、あいにく誰もそれを持っていなかった。それで「我慢してね。」ということになり、ソフィーさんは、「大丈夫。大丈夫。」と言いつつ帽子で盛んにスネのあたりを払い、虫を追い払う。

小淵山へ向かう

ここから小淵山まではかなり緩やかなアップダウンで楽な道だった。このあたりの林相の上層を見るとかなり密な状況でコナラとヤマザクラであった。

小淵山

小淵山に着いたのは11時だから岩戸山からわずか15分くらいだった。標高は350mだから岩戸山より27m低い。ここで写真を撮った時に頂上の標識に杖を立てかけ、ここに忘れてしまったのだ。この杖を忘れたことが下山時に皆がバラバラとなってしまった原因となる。

猛暑がこの日は吹き飛び、涼しさが続くが、湿度が高く速乾のTシャツを着ていたが、汗ビッショリだった。

鷹取山へ向かう

小淵山から下り始めると、すぐに杉林に入り、杉の木そのものに手すり代わりのロープが張られているほど、相当に急な下りがある。もちろん逆に登れば相当な登りである。昨日からの雨で道が濡れているので、湿っているロープを掴んで、その助けを借りないと滑ってしまう。ソフィーさんがスポーツシューズで来たのでここを降りるのにも苦労している。この辺りから色々な種類のキノコが沢山生えているのが目に付く。

林相

先に密な場所の上層はコナラとヤマザクラが優占していると書いたが、樹木の密度が多少疎になり、光が入り明るくなると上層はコナラとアカマツが優占する。

始めて人に出会う

途中、初めて、前期高齢者に思える3人組に会った。今日は生藤山に登る予定だったそうだが、雨模様なので予定を変えて鷹取山に登って来たそうだ。これから降りて町で一杯やるそうだ。ここから鷹取山までどれくらいかかるか聞くと、30分以上はかかるだろうということだった。我々はここから約40分で鷹取山の頂上に着いた。

鷹取山

12時10分だった。鷹取山の頂上には、鐘楼堂の跡や烽火台跡があった。鐘撞堂からは、武田家所領の時代に軍の陣場へ大鐘を掛けて合図をしたそうだ。また烽火台からは、のろし火をあげて上野原鶴島の御前山砦や大月の岩殿山砦へ合図をしたということだ。天気が良ければ360度のパノラマビューが楽しめ、陣馬山や富士山も見えるとのことだったが、生憎の曇り空で対面の山並みとその下の町しか眺めることができなかった。

ここで昼飯を食べおしゃべりを楽しみ1時間ほど休んだ。それから下りだしたが、全く同じ道を下る。ソフィーさんは若干くたびれ気味で近くの上野原駅に降りたいことだったが、予定通り来た道を戻り、藤野駅に戻ることにした。ここでもソフィーさんの様子を見て、彼女の疲れ具合から、少しでも近い上野原駅に降りるべきだったと今になって思う。

ソフィーさんが膝をすりむく

小淵山へ巻道がある分岐の前でソフィーさんがスニーカーのため滑り膝をすりむく。かなり急斜面だったが、若干くたびれてきて道は濡れて小石が多かったので滑ってしまったのだ。ここでルイさんらが膝を拭いたりするのを手伝っていたので、この分岐から私は一人で、「小淵山にもう一度登り、杖を捜しに行く。」と言って、一人で小淵山方面へ向かった。

するとすぐにハナさんが、「私も行く。」と言い、すぐに私を追い越し前を歩き始め、小淵山へ一緒に向かった。

残りの3人は、レオさんを先頭に巻道を行った。時々上と下とで声を掛け合いながら行ったが、しばらくしてレオさんの声が聞こえなくなった。

3人の状況

後で3人組の状況を聞くと、レオさんが先に行き過ぎたため、後のルイさんとソフィーさんの2人がレオさんを見失なったとのことだ。レオさんはレオさんで、横道が多いので、一人で道に迷ってしまったとのことだった。

小淵山

私とハナさんは小淵山に着いた。案の定、杖は小淵山の頂上を表す杭に立てかけてあった。私は杖が見つかりほっとした。

ルイさんから電話

そこにルイさんからハナさんに電話があった。ルイさんとソフィーさんの2人は道に迷っているとのこと。レオさんとはぐれたとのことだった。

私は、たいして困ったとは思わなかった。というのは、この山の、ほぼ東西に通る尾根はおおむね400m~200mくらいの高さで、尾根に沿って走る南北の舗装道路に降りるのは30分~1時間くらいで降りられるからだ。

ハナさんが近くの道標があるところで待つようにルイさんに指示してハナさんと私も今来た道を一緒に戻る。しかし、しばらく歩き私は体力がないので、ハナさんに付いていけないので、一人で岩戸山から藤野駅に戻ることにして、ハナさんには二人が見つかったら私のスマホに連絡をくれるよう頼んで私は一人で戻る。歳を取り、体力がないということは何と情けないことかと思ったものである。

岩戸山

15時頃からかなり雨が降り出した。本降りとなった。私はゴアテックスを持っていたが、まだこれを着ないでも風がないので傘でしのぐことができた。既に山はかなり暗い。雨が降っていて山の中だと真っ暗という表現でもおかしくない。ヘッドライトを持っていれば良かったと思った。

ハナさんから電話

ちょうど、その時ハナさんから連絡があり、2人を無事発見し、小淵山、岩戸山から藤野駅に戻るとの連絡があった。ハナさん情報だとレオさんからも連絡があり、14時半頃、藤野駅に着いているとのこと。私は、藤野神社を通り、15時半頃、藤野駅に到着した。

レオさんの話

レオさんは登った尾根道ではなく、北側の谷沿いから広い舗装道路に降りてしまい、近くの農民に道を聞き、藤野駅に戻ったとのこと。

全員合流

ハナさん達3人は16時頃藤野駅に到着。ソフィーさんも駅で缶ジューズを飲んで、元気を取り戻した。また、皆何事もなかったかのように話に夢中になった。

帰宅

16時過ぎの中央線で藤野駅から、帰宅した。このころには雨は上がっていた。

今回の山行は、様々な反省点があった。低山ほどいろいろな巻き道、横道が多く、迷いやすいので、全員がそれぞれ地図を持つことは必須と思った。他のメンバーに頼らず、一人でも歩けるように事前に地図を見て、必ず持って行かなければならない。メンバー間ではスマホで連絡できるようにしておく。グループラインがあるので、全員それに入っておく。簡単な山登りでも装備はきちんとし、例えば、登山靴、雨具、ヘッドライトは必須。半ズボン、半そでは避け、長ズボン、長袖。できれば山行の保険に入るなどである。

しかし、最も簡単で安全な対策は、雨模様の時は山に行かないことである。好天であれば、全く問題はなく、もっと楽しい山行であっただろうと思うのである。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.8_大阪-岸和田市、吹田市、大阪城

大阪へ

昨年亡くなった友人宅へ弔問のため、大阪へ出かけた。岸和田市に住む友人が、昨年(2022)の11月にがんで亡くなり、その時にコロナ感染が拡大しており葬式に行けなかったため、現在(2023年6月)、コロナ感染対策が緩和されているので、改めて友人の奥様にお悔やみを述べに行ったものである。弔問したのは2023年6月21日で、日帰りは大変なので一泊した。折角、大阪に来たので、この機会を利用し、その晩は、岸和田に近い関空に勤める従弟に会い、翌日、吹田市の介護施設にいる友人を見舞い、その後、大阪城を見学したものである。今回、多少重いテーマを扱ったので、辛抱して読んでいただければ幸いである。

新幹線の切符購入

新幹線に乗るのは、2017年以来、6年振りである。その時も大阪に行ったので、その機会を利用し、亡くなった友人にも会っている。

事前にみどりの窓口で切符を買ったが、今年1月一杯で、最寄り駅のみどりの窓口が廃止されたので、別駅で買わざるを得なくなった。話せる指定席券売機で別列車の特急券を買ったこともあるが、時間がかかり、後ろで待っている人に文句を言われ、暴力を振るわれそうになったことがある。不快で危ない思いをさせられた。前の人が終るまでは、順番で待たなければならないという世の中の基本的ルールが守ることができずに、イライラする人が益々増えているような世の中なので、年配者はより気をつけなければならない。長距離切符の販売は、年配者には対面で対応してくれることが一番ありがたいので、みどりの窓口は是非復活させてもらいたいと思う。

大阪へ

東京駅から7時3分発のひかり号に乗ったが、朝は一般の電車の本数が少なく、余裕を持って東京駅に着くため家を5時過ぎに出た。東京駅には発車30分以上前に着いたが、あせることなく余裕があり、安心できた。

予定通り発車し、品川、新横浜と止まり、乗客も増えてきた。友人と二人で弔問することにしていて、その友人が静岡駅から乗ってきた。予め隣席を予約しており、そのとおり合流できた。その友人は、グループラインの仲間で、しょっちゅうメールをし、時々電話でも話していたが、会うのは久しぶりだったので、積もる話をしつつあっという間の感じで、新大阪駅に9時57分に着いた。

少し雪が残る富士山が薄く写っている

新大阪駅から岸和田方面へ

新大阪駅に降りると、エスカレーターの乗り方が東京とは逆なので、早速、大阪に来たなあとの思いを強くする。歩かない人は右側に乗り、左側は歩く人用となっているのだ。

友人宅が岸和田市だったので、新大阪駅から、岸和田市方面に向かった。新大阪駅から1時間以上かかり、私は大阪の土地勘がないので、意外に遠く感じた。大阪も案外に広いのだ。

タクシーの運転手

最寄り駅から友人宅まで、タクシーを使ったが、往きの運転手さんは年配の方で、いかにも大阪人という感じがして、良くしゃべってくれた。良くしゃべってくれるので、私が明日行くつもりの大阪城の見学はどうかと聞くと、今は何々展をしているから是非行くべきだ、天守閣も登るべきだし、しゃちほこも見ることができると教えてくれた。とても好感が持てる方だった。

しかし、帰りに友人宅から駅まで乗ったタクシーの運転手は、多少若かったが、無愛想で何もしゃべらず、運転も荒く、好感は持てなかった。

友人宅

友人宅では奥さんが待っていてくれた。早速仏壇に手を合わせ、お線香を上げさせてもらった。その後、積もる思い出話を延々とさせてもらった。奥さんも友人に代わって昔からの友人のような感じがした。沢山しゃべってくれ、良い慰問になったと思う。しかし、沢山ごちそうにもなり恐縮した。私も一緒に訪問した友人も若い時に、この友人宅に泊めさせてもらったことがあるのだったが、その時のことについてはよく思い出せなかった。

息子さんの家から持ってきてもらったギターで、讃美歌の星の界などを弾かせてもらい、友人に捧げた。また、今日弔問に来られなかったライングループの友人が歌い録音してくれた、同じく、星の界、雪山に消えたあいつ、喜びも悲しみも幾歳月を改めて聞き、皆でしんみりとした。また、息子さん達が編集した友人の元気な頃のビデオを見て、亡くなった友人を偲んだ。

友人のがんの経緯

友人は、昨年(2022年)の始めまで、小学校の先生をしていた。定年後の再雇用も終了し、その後は、ベテランの味を乞われて臨時の先生として学級崩壊しそうなクラスの理科を任されて苦労していたのだった。ずっと働き詰めであったが、マラソンや卓球などスポーツも続けていたし、体はいたって丈夫なはずだった。つい最近まで実際のマラソンの距離(42.195km)の市民レースなどにも出場していたのだった。

それが昨年(2022年)2月に体調に少し異変を感じたことで、勤めを辞め、病院で検査をしたところ、がんと分かり、3月から直ちに大阪市大病院で抗がん治療を始めたのだった。抗がん治療によりがんを小さくしてから手術をしてがんを取り除くという方針で、最初は6月くらいの手術を予定していたが、「コロナ」の感染拡大などの影響で手術は8月に伸びた。

この間、抗がん治療は上手く行き、徐々にがんは小さくなってきているとのことだった。ただし、抗がん剤の副作用で最初は元気で何ともなかったのが、治療を重ねるごとに、徐々に体が弱まってきているとのことだった。

そして8月の手術は成功した。これで友人の家族も私も他の友人も一安心だった。しかし、その後、しばらくして熱が出て、なかなか安定した状態にならなかった。何らかの感染症に罹ったようで、効く抗生物質を捜し、いろいろ変えて試していたが、上手くいかず、とうとう様々な合併症を発症し、結局、昨年11月にこの世を去って行った。

仲間のライングループ

「コロナ」が流行し始めたころに、大学時のクラブの友人達、私とその友人を含め4人でラインのグループを作り、メールをしたり、時々オンラインで飲み会をしたりしていた。この友人ががんとわかった頃からは、毎日のように頻繁にメールのやり取りをするようになり、励ましたり、逆に励まされたりしていた。

がんは思考を深めてくれる病気

ある友人は、がんは生き方が問われる病気と言ったが、確かにがんは、死に直面し、治る場合もあろうし、治らなくとも直ちに死ぬわけではなく、それまでにかなりの時間がある。そのため、がんは、人生の終わりを確かめる時間を与えてくれる、つまり、思考を深めてくれる病気と思う。

がんは、治療の進歩によって、完治することもあれば、長期間にわたって治療を続けることもある。がんの種類や進行度、治療法などによって、予後や生存期間は異なり、また、がんの治療は、効果だけでなく副作用や資金面、家族などの負担も伴う。がんになった人は、医師から説明を受けたり、自分で情報を集めたりして、納得のいく治療を選択しようとするだろう。しかし、治療の結果や将来の見通しは不確実である。いずれにせよ、残されたと思われる時間の中で、自分の価値観や目標を見つめ直したり、大切な人との関係を深めたりすることで、より充実した時間を過ごすことができるかもしれないのである。つまり、自分の生き方や死に方について考える時間が増えるのである。それは必ずしもネガティブなことではなく、充実した時間ともなり得るのである。

友人とのメールのやり取り

友人ががんとわかってからは、友人は「死」と向き合った。私と健常の友人達も最初は「死」という言葉は避けて、あえて使わなかった。しかし、メールをやり取りしていて、「死」という言葉を使ってももう友人も大丈夫、いや、むしろ使うべきだと思った時点からグループの仲間は皆「死」という言葉を使いだし、皆が死と向き合った。その後は、人は健常者でも病人でも死ぬまでは生きているのだから、生きている限りは病人も回復の可能性はあるし、何らかの思考ができるのだから充実した時間にすることもできるだろうし、他にもいろいろな可能性はまだあるだろうと言ったやり取りをしていた。

友人の悟り

友人は、大学に入ってから知り合ったのであるが、高校の時にはインターハイにも出場し、スポーツでは活躍していた。ただし、大学に入学以降は、思索を深め、民主的な思想の持ち主として育っていった。特にそのように考えが育っていったのは、この友人が学生時代に休学し、世界放浪の旅をしたことにあると思う。友人は、「個人レベルで付き合えば、どこの国の人も家族、隣人を大切にするし、そこには国境という線引きはない。」と常々語っていた。

私も海外の仕事をしていたので、この言葉は良く理解できる。だから旅から帰り復学した後は、学部の自治会の役員も行っていた。卒業後は、小学校の先生となり、未来を担う子供達を育て、地域活動も積極的に行っていた。

そして、「がん」を宣告された時に、こう語った。「命の時間を否応なしにカウントすることになりました。でももし、命を拾えたら大切にしよう。もしダメでもそれはそれでいいではないか。できなかったことは次に生まれかわったときに置いておこう。というのが率直な受け止めで、本当に落ち込んだり、へこんだりはしませんでした。自分ではこの状況と日々の生活に精一杯向きあおうと思いました。」このようにガンになっても決してへこたれずに、今までと同じように日常生活を続けるという強い意志が感じられた。

それで、私は、友人が死や俗事をも超越し、悟りの境地に達したと感じたので、私が彼に、「達観したね。」との趣旨のメールを送ったら、その後に返ってきた彼の言葉は、次のようなものだった。

「これまでの数々の失敗や取り返しのつかない間違いを思うと「達観など許さない」というと自分の声が聞こえてくる。ロシアのウクライナ侵攻、日本の中国やアジア諸国への侵略、沖縄問題、日本人のあり様などを思うにつけ、「生きる」とは自らの思いやこれまでの経験、積み上げてきたことに「こだわり続けること」、「KEEP ON」すること。「現実の矛盾に悶え続け、学び続けること」ではないか、というのが今の私の到達点です。」

まさにこれこそが、この時点で彼が到達した悟りの境地と思った。彼は、自身の状態を「迷悟一如」と言った。「迷悟一如」の意味は「迷うことと悟ることは一体である。」とのことである。しかし、彼の言葉を読めば、彼は「迷い」から脱却し、悟りの境地に達したと感じた。その悟りは到達点ではなくて、人生の途上にあり、命の続く限り、より上位の所まで、そしてその上位の所は、到達点ではなくて、そこに到達したら、さらに上位の所を目指す、そういうことに気づいたのが「今の悟り」ということだと思った。

つまり、彼は、「現実の矛盾→学び→実践→ある到達点→さらなる現実の矛盾→」とスパイラル回転して上に向かっているということだったのだ。このように彼は、ずっと上を目指していた。

彼は、達観など許さないと言いつつも、やはり達観した境地に到達していたのだ。だから天国へと旅立って行けたのだ。それだけ密度の濃い生き方をしたのである。

東岸和田駅へ

メールでこのようなとても重い話のやり取りをしていたが、奥様とはとりあえずは、元気だったころの思い出話を中心に話をしていたのである。奥様とはいくら話していても話は尽きなかったが、夕方近くになったので、友人宅をお暇した。一緒に訪問した友人は、日帰りのため新大阪駅へ向かい、私は東岸和田駅へ向かった。この日は東岸和田駅近くのルートインホテルに予約しておいたのだ。私の従弟が関空に勤めており、夜は岸和田で飲もうということにしていたのだ。

東岸和田のルートインへ

ルートインホテルは駅を降りたらそのままホテルに入れるくらい駅から近かった。チェックイン時に、東側には線路を挟んで大きな建物があるので、岸和田駅の先に海が見えるかもしれない西側方面の部屋にしてくれと頼んだところ、普通サイズの部屋が空いてなかったのか、多少広い部屋にしてくれた。いつも駒ヶ根のルートインホテルに泊まっていたけれど、その部屋よりも若干広く、それだけでも多少楽に感じた。

岸和田駅へ

従弟との待ち合わせが、岸和田駅だったので、東岸和田から岸和田駅まで歩いて行った。ホテルのフロントで聞くと、岸和田駅までは道路が直線でわかりやすいが、歩けば20~30分かかると言われたが、待ち合わせ時間まで余裕があったので、ゆっくりと歩いて行った。やはり30分ほどかかった。途中、府立和泉高校などがあった。

岸和田で飲む。

予定通り、岸和田駅で従弟と会い、下の写真の左側に写っている居酒屋で飲んだ。今年の2月に私の母が97才で、残念ながらコロナに感染して亡くなり、コロナのため家族葬とせざるを得なかったが、その葬式に遠路大阪から来てくれた。それで会ったのは、4ヵ月ぶりだった。水ナスが上手いというので、これはとても美味しく感じた。私よりも大分若く年が離れた従弟だが、もう還暦に近い。子供の時一緒に遊んだわけではないが、齢が行ってから会う機会が増えたというところである。従弟が話し上手で、話がはずみ楽しかった。

再び東岸和田のルートインへ

岸和田からの帰りはタクシーでルートインホテルに帰った。ここのルートインの建物は駒ヶ根のものよりだいぶ大きく、部屋数もかなり多そうだ。階下の大風呂も、駒ヶ根のものより3~4倍程度は広く、温泉のようで、とてもリラックスできた。部屋も多少広いだけで過ごしやすかった。

吹田市へ

翌日6月22日(木)は、東岸和田駅から大阪駅に向かい、大阪駅で乗り換え、別の友人が入っている介護施設に向かった。東岸和田駅から大阪駅まで走っている電車は、JR阪和線で左側一列一人座りの椅子と右側二人座りの椅子だった。朝8時半くらいに乗ったので東岸和田駅からは座れなかった。1時間近く立っているのは大変だなあと思っていたところ、しばらくして座れたのでほっとした。友人の入っている施設の近くに、巨大な建物の吹田市民病院があった。

友人を見舞う。

見舞った友人は大学時の同学科の同級生で、学生時代には山岳部にも入り、頑丈な体を持っていた。事前に今度大阪に行くから、食事でもしながら積もる話をしようとのつもりで電話をかけたところ、2年前から体調を崩し、施設に入っているというのでびっくりしたのである。それなら見舞に行くよといって見舞に行ったものである。

残念ながら友人は腎臓を悪くしていた。週に3回、透析を行っているとのことで、施設と病院を往復しているとのことだった。コロナ感染予防で面会時間は30分と制限され、この日10時からと指定されていた。5年ほど前に、学生寮に入っていた仲間数人と名古屋で会ったが、その時はとても元気だったので、信じられない思いであった。あっという間に面会時間は過ぎ、積もる話もほんの少ししかできなかったのは、残念だった。前述した友人はがんで亡くなるし、この目の前にいる友人は体調不良であるし、自分の健康も考えざるを得なかった。健康は個人差が大きいものの私も平均の健康寿命が終るころであり、誰でも寄る歳の波には勝てないであろう。結局、どう生きるかはその時の健康状態次第であるので、私は、今のところ健康で、先に逝ったり、健康でない友人には申し訳ないが、先のことを考える状態ではないので、今はできるだけ同じ生活を続け、残された人生を楽しもうと思うのであった。

大阪城へ

友人の見舞いを終え、大阪駅に向かった。大阪駅で乗り換え森ノ宮駅で降り、大阪城公園を歩いて城まで行き、天守閣に登ることにした。

極楽橋を渡り森の宮に戻った

大阪城

大阪城公園は広い。100ha以上はあるとのことだ。秀吉が築城した時の、大阪城の惣構(そうがまえ、城下町の外側に堀や土塁を築き、町ごとぐるりと取り囲んだ防衛ライン)は、約420haもあったとのことである。豊臣期の大坂城天守は地上から約49mとのことで、現在の再建された大坂城天守は約42mとのことだから、今よりも7mも高かったのである。

あまりに広いので、江戸城より大きかったのではと思ったが、実際は江戸城の方が大きいとのことである。江戸城は、徳川秀忠が築城した当時は、内郭(内濠に囲まれた区域で、本丸・二ノ丸・三ノ丸などがある)だけで約420haもあったとのことで、これは大阪城とほぼ同じである。しかし、外郭(外濠に囲まれた区域で、大名や幕臣の屋敷、御殿や寺社などがあった)を含めると約2,100haもあったとのことである。だから豊臣期の大坂城の惣構までの広さが、江戸城の内郭とほぼ同じであり、外郭を含めると江戸城は大坂城の約5倍以上の広さであったとのことである。

それに徳川期の江戸城天守は地上から約68m、現在、天守は残ってないが、代わりに建てられた皇居二重橋付近の富士見櫓は約25.5mだそうだ。しかし、現在、江戸城は再建されてないし、皇居ないも見学できないので、現在は大阪城が一番大きな城だろう。

天守閣に登る

天守閣に登った。入場料は600円だった。入場券を買うのに多くの人が行列を作り待っている。ほとんどが外国人だった。コロナ対策が緩和され多くの外国の観光客が来ている。やはり多いのは中国人、マレーシアなどのアジア系の人。私の前に二人づれの白人の若者が待っていたので、話しかけてみるとフランス人だった。日本は3回目だと言っていた。これから京都に行くとのことだった。待っている間しばらく話をしていたが、一人の若者はフランス語のみしか話せなかったが、もう一人の若者は、英仏西と三ヵ国語を自在に喋れるのだった。私は長く海外で働いていたので、だいたい喋れるので三ヵ国語チャンポン会話だった。ヨーロッパ言語は、似ている言葉が多いから自在に何ヵ国後もしゃべれる人は案外多くいるのだ。日本に観光にきた外国人に、母国語でしゃべりかける日本人がいると、彼らは驚いたりうれしかったりするものだ。私も海外で、日本語でしゃべりかけてくれる現地の人がいると驚き、うれしかったことを思い出す。私がその若者に何でそんなに色々な言葉が話せるのか聞くと、スペイン語はフランスの学校で習い、英語はオーストラリアにいたので、話せるとのことだった。

その後、天守閣に登ったらスペイン語が聞こえてきたので、話しかけてみるとスペイン人とアルゼンチン人だった。その方々は前の若者より一層うれしそうな顔をして、びっくりしていた。最近の世の中の情勢ではたとえ海外からの観光客で知らない人であっても、たわいもない話で収めておくのが無難と思った。昔、海外で話しかけられた人の中には不審な感じの人もいたので、逆に私が不審な人に思われないためにも、その程度が良いのではないかと思った。残念なことではあるが。

内部は、エレベータで5階まで上がれ、8階が展望台となっている。全体に、お土産屋が多く、そのほか資料の展示物が多い。「黄金の鯱と伏虎」は、金ぴかで、これはすごいものだと感じた。7階には秀吉の金ぴかの居室があるとのことだが、見学はできない。全体に、秀吉の権力の巨大さを改めて感じた次第である。

新大阪駅へ

森ノ宮駅に戻り、駅近くで昼飯を食べ、大阪駅で乗り換え、新大阪駅に戻った。帰りのひかり号が15時48分発だったので、余裕を持って少し前に新大阪駅に着いた。

東京駅へ

東京駅までは約3時間かかった。大阪駅で乗った時は空いていたが、次の京都駅あたりから混みだして、途中はほとんど満席だった。スピードがあるので小揺れし、乗り心地は良くなく本も読めず、眠ることもできず、往きと違い一人でしゃべる相手もいないので、随分と長く感じた。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.7_沖縄-今帰仁村

今帰仁村の由来

今帰仁村(なきじんむら)とは、本土から行ったものにはどことなく沖縄らしく、少し変わった響きに聞こえる。「今」を「なき」と読むのは、沖縄方言での発音だそうだ。

今帰仁の語源は、「今来知り」という意味だそうで、これは、鎌倉時代末期に外来者(いまき)が侵入し、この地方を統治(じり)したことを示す言葉とのことだ。外来者とは、落ち武者か倭寇などらしいということだ。

琉球王国時代には、北山王国の首府となった城の名前が、今帰仁となったとのことだから、当時、本土からの落ち武者か倭寇の日本人か中国人かがこの周辺を支配し、統治し始めたということを示しているのだろうか?しかし、沖縄には琉球人と呼ばれる先住民族がいたのだろうから、外来者は排除されたかもしれないし、あるいは混血し融合したかもしれない?研究もせずに軽々しいことは言えない。

それはともかく、2023年5月25日(木)~5月29日(月)まで、5日ほどだったが、今帰仁村に行ったので、そのことについて書いてみたい。

私の沖縄との関わり合い

私と沖縄とのかかわりは案外に深い。子供の頃(1960年代前半)に嘉手納出身の大学生の方が我が家に下宿をしており、その頃から沖縄には感心はあった。当時、沖縄はアメリカに占領統治されており、本土に来るのにパスポートを持たれていた。往復するのも列車と船で片道1週間以上かかるとのことで、大旅行だったようだ。因みに那覇空港が開港したのは1962年とのことである。

現在は、今帰仁村には私の甥が住んでおり、新型コロナウィルス出現以前には時々訪ねていたが、この3年間は訪ねることができず、最近、感染対策が緩和されたので、3年振りに訪ねたものである。

また、石垣島出身の友人がいて、家族で石垣島に旅行をしたり、また、2002年~2005年にセネガルでマングローブ林の持続的管理に関わる仕事をしていた関係で、琉球大の教授にマングローブ林に関して教えてもらったり、また、セネガル人の森林技術者を西表島に案内したりしており、沖縄には相当数行っている。

今帰仁村

冒頭に今帰仁村の由来を書いたが、今帰仁村は、沖縄県国頭郡にある村である。面積は39.25Km2で、人口は約8,000人。村のシンボルとしては、世界遺産に登録されている「今帰仁城跡」が有名で、石垣や門などが残っている。

名護市は、今帰仁村の南西に隣接する市で、市の面積は210.80Km2で、人口は約6万人。市の主な観光スポットとしては、「美ら海水族館(ちゅらうみすいぞくかん)」や「古宇利大橋(こうりおおはし)」などがあり、美ら海水族館は、世界最大級の水槽を持つ水族館で、ジンベエザメやマンタなどが見られる。古宇利大橋は、名護市と古宇利島を結ぶ全長1,960メートルの橋で、エメラルドグリーンの海を眺めることができる。

家から羽田空港へ

まずは、家から羽田空港へ行ったことから書き出すが、もよりの駅から羽田空港行きのバスの直行便が、コロナ感染防止対策でまだ半分ほど運休されており、一番都合の良いバスで行っても羽田空港で3時間ほど待たなければならないので、電車とモノレールを乗り継いで行った。10㎏ほどのスーツケースを転がし、ギターを担いで行ったので、駅まで歩くのが思ったより大変だった。

久しぶりに乗ったモノレールも小揺れを感じ、乗り心地はすこぶる悪かった。しかし、久しぶりに飛行機に乗るので何となく心は浮き浮きしていた。

羽田空港には出発1時間半くらい前に着き、空港内でお土産などを買い、広い空港を見学していたらあっという間に時間は過ぎ去った。これならバスで来て3時間待っていても大丈夫だったろうと思った。

出発

機内には14時40分頃に入ったが、出発したのは15時15分くらいだった。満席かと思ったが、2割くらいが空席だった。実質2時間15分くらい飛んで、17時半くらいに那覇空港に着いた。

那覇空港

那覇空港に着き、荷物を取った。預けたギターがソフトケースだったので、職員がクッションを巻き付け「壊れ物」扱いにしてくれていたこともあり、無事着いた。今まで何回もギターを飛行機に乗せているが、今までのところ全部無事に着いている。荷物を取り外に出たのはちょうど18時だった。

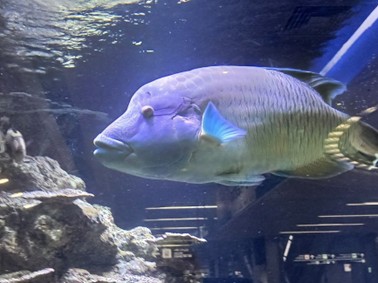

那覇空港の水槽

那覇空港の楽しみは到着ゲートを出たあたりにある水槽である。この中にはめずらしい魚が多く、見るのが楽しみである。名護行のバスの時間が18時半だったので、それまで水槽の魚を眺めていた。

那覇空港から名護バスターミナルへ

空港のバス亭で、待っている人に名護行かどうか尋ねてみると、皆親切に教えてくれる。名護行のバスは定刻18時半にぴったり出発する。運転手もとても親切である。都会じゃあ聞いてもぶっきらぼうで、ちゃんと答えてくれないのではないかという気持ちが先行して聞けなかったりするが、ここではどんなことだって親切に教えてくれるので安心して尋ねることができる。

名護市バスターミナル

ヤンバル急行バスを那覇空港から2時間弱乗って、名護市バスターミナル前で降りる。予定どおり20時18分着だった。甥がここで待っていてくれるはずだったが、どこがバスターミナルか分からず、甥もいない。周囲も暗く、どこにいるのか良くわからない。電話をすると名護市バスターミナルで待っているとのことだった。乗ったバスがヤンバル急行バスだったので、同じ名前のそのバスの停留所が名護市バスターミナルから約50mほど離れていたのだった。夜で暗く方向がわからずスマホの地図に案内させ、無事に会えた。

料金はここまで1,610円だったが、帰りの名護から那覇までは2,230円とかなり値段が高く、何故、往きと返りで、あるいはバス会社によって、値段がこんなにも違うのが不可解だった。

コマゲン

今帰仁村に居る間、泊まっていたのは、ずっと甥の家だったが、翌日5月26日(金)から丸三日間は、コマゲンという今帰仁村にできたアジアンレストランでほとんど過ごした。

オーナー

コマゲンのオーナーは、お若いご夫婦で、東京の青梅市から2才になる息子さん共々、数年前に移住してきたとのことである。青梅市では、どちらかというと居酒屋風の料理屋を、夜間を主体に営業していたとのことで、ここでの生活ほど健康的ではなかったとのことである。ここでは、アジアのエスニック料理を出し、二人は今帰仁の自然、人々などを気に入り、ここでの生活は大満足だとのことだ。レストランの建物も仲間達も手伝い、自分たちの手作りだそうだ。

仲間達

甥の仲間達は、那覇市や名護市などの音楽ライブレストランなどで演奏している仲間達とその友人達である。コマゲンも仲間達の一つの溜まり場だ。どちらかと言えば、社会のしがらみに縛られたくなく、好きなことをして自由に生活しているような仲間達である。音楽で生きていること自体が好きなことをして生きていると言える。コマゲンのコンセプトと同じく、環境・身体になるべく負荷の少ない物・事を選択しようという指向があり、そうしたことから、必ずしも物質的に豊かというわけではないようではあるが、精神的には豊かに見える。質素な生活をしているが、仲間達の絆は強いものがあり、何かをやろうと言えば仲間がすぐに集まり、皆が協力して行う。今回もキャンプをやろうと言えば、テントやバーベキュー用の肉や薪などを持ち寄り、それぞれ自分のできることをしながら、楽しくのんびりと過ごしている。アルコール類もそれほど飲むわけではない。

活動

音楽活動以外には、ボートを作ったり、ココヤシの葉で編んだ帽子を作ったり、衣服を染めたりし、様々な活動をしている。それら製作したものの一部はこのコマゲンで販売もしている。

コマゲンの姿

コマゲンの姿を写真で紹介すれば、次のような感じである。

環境・身体になるべく負荷の少ない物・事を選択

2階と1階の間に板の間があるから1階も涼しい

コマゲンでの昼飯

最初の日の昼飯は、ポークカレーと豆カレーの二種類のカレーが美味しかった。カレーの後に食べたチーズケーキも美味かった。翌日は春雨炒めを食べいずれも美味しかった。

テントでキャンプ

10畳くらいはありそうな大きなテントを張った。皆で協力して張ったのですぐに張れた。天井が高いので、とても広々としている。中は二つの部屋にわけることができ、子供たちが7~8人入って遊んでいても狭くは感じない。甥の家で飼っているメリーという名の犬もここまで付いてきて、テントの中で一緒に遊んでいる。子供は2泊、大人も泊まりたいものは2泊して行った。

美しかった星

5月26日の夜だったが、空の雲がきれた時は、澄んだ天空が半分ほど見えた。そこに北斗七星の七つの星が全て輝いて見えた。これほど大きく輝き、きれいな星を見たのは本当に久しぶりだった。というのは、東京周辺の夜は東京からの光が空に反射し、冬で空が完全に澄んだ日でさえも惑星以外の恒星は、ごくわずかしか見えないからだ。

今帰仁海辺のキャンプ場

コマゲンは海沿いの道路から30mほど上がったところにあるが、その道路沿いに、今帰仁海辺のキャンプ場がある。ここにはキャンピングカーで来て、キャンプを楽しむ人が多いようだ。

インドからの観光客

コマゲンにインドからの観光客が食事に来たのには驚いた。夕食を味わいに来たのだが、若い夫婦と10才くらいの男の子の3人連れだった。インドのムンバイから1週間の予定で東京、京都を巡り、沖縄の今帰仁村まで来たとのことだった。コマゲンのエスニック料理はWEBで知り、わざわざ食べに来たとのことだった。日本のカレーはインド人もびっくりするくらい美味しいと言っていた。

バーベキュー

毎晩、コマゲンの庭にあるオープンなカマドで火を起こし、キャンプファイアーを楽しみ、バーベキューを味わった。ただでさえ美味しいところ、仲間が集まりこういったエキゾチックな場所で味わうバーベキューは特別だった。肉は持ち寄ったもので、大きな牛肉のかたまりを小さく切って焼き、皆で味わった。

エンジ色に染める基を作る。

音楽

子供たちはここに置いてあるドラムセットを適当に叩いたり、ピアノを適当に叩いたり、それが2才の子供が案外にリズムが良かったりで驚きだ。私も毎晩、ギターを弾き、リラックスしていたので、ようやく聴かせられるように弾けるようになったと思った。

驚きの子供

仲間内のフラメンコにはまっているというお母さんの一人の息子さんが、卓越していると思わされた。7才で小学2年生とのことだが、話すと子供ではなく、大人と話しているような感じを受けた。私がユニクロで買った、あまり気味が良くない絵が4つ描いてあるTシャツを着ていたら、その子が「オジサン、その絵は呪術廻戦のアニメの絵だよ。」と教えてくれ、アニメの内容まで説明してくれた。

髪を長く伸ばし、女の子の格好をしているので、女の子と思っていたが、お父さんが男の子だと教えてくれた。この子は自由に生きたいとのことで、自分の好きな恰好をし、学校には行きたいときだけ行き、ほとんど通っていないとのことだった。先生とも話し合いが付いており了解済とのことだった。ユーチューブを多く見ているとのことで、私の受けた印象では、ユーチューブから知識を吸収しているのだろう、知識は十分で、学校で教えることは、もう皆理解済みで、授業など退屈でじっとしていられないのだろうと思った。何より自分の意思で行動していることがすごい。小学生の間は、普通は親の意思に従って動くものだが、7才にして自分の意思で行動しているのだ。

何か才能があるのだろう。数学か?あるいは囲碁か将棋か?はたまた音楽か美術家?現代教育システムには適合できない子供の持っている才能を見出してやるのも親や周囲のおとなの責任であろう。順調に育つのだろうか?将来どのような大人になるのだろうか、あるいは20才過ぎればただの人になってしまうのであろうか?

しかし、言ってみれば全ての子供は天才なようなもので、徐々に学校教育や社会の枠組みにはめられて、才能がすり減っていくのだろう。とは言え、知識は増え社会に適合できるようになっていくのであおう。逆に何の教育も受けずに自由奔放にほっておかれれば、社会の枠組みからはずれてしまい、社会に適合できない場合もあろう。子供を育てるのは実に難しいと思う。

ヌカガに刺される

私もテントの中で横になり寝ていたが、編みが張ってあり、普通の蚊は入ってこないがヌカガに刺されてしまった。ヌカガは「糠粒のように小さい蚊」ということからそのような名前が付けられ、体長は1㎜~1.5㎜ほどの吸血昆虫である。私はまだ免疫がないので、刺されてから数日間はとてつもなく痒く、また、刺された痕が赤く腫れて、沢山刺されたので足がぶつぶつになってしまい、醜くてまいった。ただし、ここに住んでいる大人も子供も刺され慣れ免疫ができているのだろう、全く何ともないのだった。

台風の近づく海

台風が近づいている。この海は5月27日の海である。ここは穏やかな内海でいつもなぎ状態であるが、徐々に波だってきた。最初の予報では5月25日くらいに台風2号が襲来する予報であった。しかし、実際の襲来は1週間ほど遅れ、6月に入ってからこの辺りに襲来したようで、私は5月29日に帰京したので、今回は台風には会わずラッキーだった。

珍奇植物組合

甥の家のそばに珍奇植物組合というところがあり、珍しい植物を育てていた。見学に行ったが、沖縄の植物をあまり知らないので、ここに置いてある植物の名前もほとんどわからなかった。

この周辺で目に付いた植物

この周辺で目に付き、名前が分かった植物の写真を乗せる。沖縄は亜熱帯なので、この周辺の植物を研究しないと見分けられない。

帰京

今回の沖縄往きは、今帰仁村のコマゲンでのんびり楽しく過ごしたことを書いたが、忙しく観光するのではなく、どちらかというと、欧米人が一ヵ所に留まり、のんびり過ごすスタイルであり、これはこれで良かった。私は、コロナ後に初めて飛行機に乗って遠出し、リラックスでき、楽しい五日間だったが、あっという間に過ぎ去り、5月29日に帰京した。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.6_要害山

要害山とは変わった名前だと思ったが、単に私が無学だけだったようだ。要害を大辞泉で引けば、①「地形が険しく守りに有利なこと、また、その場所」、②「戦略上、重要な場所に築いたとりで、要塞」、③「防御すること、用心すること」とある。

つまり、名前そのものから戦略上重要な場所に築かれた砦のことで、城のことである。 今回登った要害山は、山梨県上野原市にある標高536mの山である。鏡渡橋の上方に位置していて、山頂はお椀を伏せたような特徴的な形をしており、別名「オッパイ山」とも呼ばれているとのことである。

因みに私が持っている古い「日本山名辞典」(1979(昭和54)年三省堂発行)には、要害山は9山載っているが、残念ながら今回登った要害山は載っていない。山梨県では、甲府市にあり武田信虎が築城した要害山が有名である。今回登った要害山と同様に釣鐘状の形をしており、標高は770mで、武田信玄が誕生した地とのことである。

上野原駅へ

この日、2023年4月22日(土)は、8時33分に上野原駅に集合予定だったが、私は、山行は4月の最終週と思い込んでいて、仲間からのメールで山行の日だったことを思い出した。曇っているが、午後は天気も回復予報だったので、山行と知ったら急にウズウズしてきて、家でじっとして居られなく、すぐに家を飛び出した。家から遠かったのと電車の乗り継ぎが悪く、上野原駅に着いたのは、3時間遅れの11時半だった。仲間がいるから一人でも遅れても行く気になるものだ。

鏡渡橋まで歩く

上野原駅から要害山方面のバスは、朝は1本しかない。少し手前の新井というバス亭まで、1時間に1本くらいはあるが、要害山の登山口の鏡渡橋まで上野原駅から歩いて行くことにした。約6kmくらいだから、たいした距離ではない。ゆっくり歩いても1時半、午後1時には着くと思った。

上野原駅の北側にでて、中央道方面の坂を上る。上野原駅は、2018年に整備される前までは、この北側の狭い斜面に作った小さなバスロータリーがバス乗り場だった。今は駅の南側がきれいに整備されそちらにバス乗り場が移った。しかし、少し遠くなり、5階分くらいは下に降りなければならなくなったので不便になったような気がした。

北西に向かって歩く。すぐに中央道を渡る。地図を見つつスマホのグーグルマップの指示にも従って鏡渡橋を目指す。スマホのアプリには本当に便利なものがあるが、どちらかというと私には地図の方が、全体が見えるので分かり易い。

仲間にメールすると、既にコヤシロ山にいるとのことだった。私が鏡渡橋から登ってくればどこかで出会うだろうとのことだった。でももしかしたら皆が下り終わった鏡渡橋あたりで私がそこに着き、出会うのではないかとも思った。

中央道を渡り終えたあたりにはミズキがきれいに見える。

上野原市役所の横を通り、新井のバス亭に近づく。近くの山も見え、フジが綺麗に咲いている家もある。

新井に着く

バス停の新井だ。ここまで約1時間歩いた。ここから鏡渡橋までは、あと15分くらいだ。

鏡渡橋に着く

ここに着いたのは、12時45分くらいだった。橋には石のモニュメントがある。一方は鏡渡橋、もう一方には鵜川と書いてある。鵜が沢山いるのだろう。

鏡渡橋から登り始める

登ると言っても最初は、舗装道路だ。まだ人家もポツポツとある。道路沿いには植えたものと思われるヤエザクラがあった。

仲間と会う。

しばらく登って行くと、上から降りてきた仲間と会った。13時半くらいだった。登り始めて民家が無くなったあたりだから、まだ歩き始めてわずかだ

皆は、尾続山→展望所→実成山→コヤシロ山→風の神→要害山→山神社とグルッと一周回ってきたとのことだった。ここで、しばらく話した後、皆は下って行き、私は要害山まで行くことにした。

山神社

しばらく登ると山神社があった。ここには大きなモミとヒノキがあった。神社なのでヒノキは植えたものと思われるが、モミは天然のものだろう。

上へ上っていく

しばらくすると民家の小屋があり、そのそばにカシワがあった。植えたものと思うが、自然にあったカシワを残しておいたものかもしれない。

途中の木を観察

大きなコナラやクヌギがあるので、写真を取りながら登った。すると下草にもホタルカズラやジュウニヒトエがあるのにも気が付いた。いつもは、皆と一緒で早く登るので気が付かないが、ゆっくり登るといろいろなものに気が付く。

頂上のすぐ手前の開けた場所

頂上のすぐ手前にはヤマツツジが沢山咲いていて、上木がない場所では、南向きの陽当りの良い斜面ではワラビが沢山生えていた。しかし、ワラビを採るには少し時期が遅かった。大きくなりすぎているのと、既に先にきた登山者により採られていて、食べられるような大きなワラビはなかった。

要害山頂上

頂上で昼飯のおにぎりを食べた。標高は536mである。しばらく休んでから降り始めた。

降り始めて気が付いた木の花

登ってくるときは上をなかなか見られなかったが、降りる時は上から下を見下ろすので、木の花が沢山目についた。

鏡渡橋まで下る

頂上から鏡渡橋まで下ると晴れてきた。鏡渡橋から新井まで歩く。約15分だった。ここで10分ほど待ってバスが来る。

(クレマティス)

待っていると能岳、八重山方面から降りてきた人が沢山いた。年配者ばかりで10人ほどいた。聞けば立川の山のグループのことだ。毎週近隣の山の登山をしているとのこと。熱心なグループがいるものだ。

ここから上野原駅まで戻り、帰宅した。今回は、遅れて行ったため一人でゆっくりと山を登りじっくりと植物を観察できて良かった。皆で行くと楽しいが、もっと自然観察をしながら山歩きをしたいと思っている。

つづく。

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.5_小仏峠から高尾山

2023年(令和5)年4月1日の土曜日、小仏峠から高尾山を登った。今はヤマレコという歩いたルートを記録してくれる便利なアプリもある。一緒に歩いたメンバーが記録していたのが、次のルートである。歩いた時間は約5時間。歩行距離は7.2km、累積の登りは587mだからたいしたことはないように思えるが、実際はもっと長距離を歩いたようだ。記録上は7.2kmだが、10km以上は歩いたと思う。山道はアップダウンが多く、クネクネだから地図上の距離よりももっと長いだろう。だからヤマレコも歩行距離については改良の余地があろう。天気が良く4月にしては強い日差しにあたったからだろうかあるいは私が年を取ったからだろうか翌日は少しだが疲労感が残った。

高尾山から小仏城山を通り相模湖へ抜けるルートは、昔何回か歩いたことがある。今回は小仏峠から高尾山への逆ルートだ。

メンバー

いつも一緒に行っているフランス人の神父さんのグループでの山登りである。今回は女性が10人、男性が5人ほどである。今回もカメルーン人の方が参加している。いろいろな種類の体を動かす活動があるが、少し歳が行くとどのような活動でもほぼ女性の参加者の方が圧倒的に多いようである。例えばマラソン、ヨガ、ピラティスなどもそうである。精神活動でも趣味としての語学なども女性の方が相当に多いと思う。

JR高尾駅に集合

高尾駅から9時12分発の小仏峠行のバスに間に合うように集合せよとのことだった。しかし、9時頃までに高尾駅に着いていたのは私ともう1人の方のみで、多くの参加者はギリギリか少し遅れて来た。幸い天気が良く、登山客が多いのでバスが増発され、9時20分過ぎに高尾駅を出発したため遅れてきたものも間に合った。

小仏峠バス亭から登り始める

終点でバスを降りた。すると目の前を中央道が通っていて、すぐに小仏トンネルに入る場所だった。天気が良く、サクラも満開で絶好の登山日和だった。

景信山への分岐

歩き始めて、わずか20分くらいで景信山への分岐の道標がある。景信山もすぐ近くだ。

植物観察をしている集団を追い抜く

しばらく歩くと10人ずつくらいのグループに分かれて植物を観察している人達を追い抜いた。聞けば、東京都の森林インストラクターがリーダーとなり、一般人を募集した植物観察会とのことだ。全員で60名ほど参加しているとのこと。行きは植物観察で帰りはゴミ拾いのボランティアとのことだった。それで全員が大きなポリ袋を持っているのだ。とっても良いことだ。多くの花が咲き始めた早春のため、植物観察会の方が面白そうだった。我々のグループのメンバーにも色々な花を観察するのは面白いから見るように勧めるのだが今一つ興味がわかないようだった。歩くだけで回りを観察しないのは多くの楽しみを失っていると思うのだが。

増えたのであろう

この周辺の植生

この辺りの代表的な自然植生帯は、常緑広葉樹林帯から夏緑(落葉)広葉樹林帯の境界にあたる。多少標高が高いのでどちらかと言えば、夏緑広葉樹林が多い。しかし、スギの人工林の中にもアオキ、シロダモ、ヒサカキなどの低木の常緑広葉樹が多く見られる。スギがなければ、高木はカシ林やシイ林ももっと現れるであろう。だが、スギ、ヒノキなどの人工林以外の自然林では、コナラ、クヌギの類が圧倒的に多い。これも昔の薪炭林の影響と思われる。ブナはこの辺では標高の低い所に現れるイヌブナである。カエデやヤマザクラも多い。針葉樹では尾根沿いにモミやアカマツが多い。

尾根沿いには時々大きなモミもある

小仏峠

1時間ほど歩いて、小仏峠につく。バス亭から2.8kmとのことだ。ここまでは比較的緩やかな登りだった。ここで一休みだ。

城山で昼飯

小仏峠から30分ほど歩いて(小仏)城山の頂上である。標高は670mだ。高尾山が599mだから高尾山よりも70m高い。城山の頂上には城山茶屋があり、長椅子やテーブルも沢山あるので、15人がまとまって昼飯を食べた。天気も良くおしゃべりタイムでもある。茶屋でみそ汁を買って味わっているものもいる。この日はエープリールフールだったので、ここから高尾山まではあと4時間は歩くよと言ってみたりすると、すかさずウソでしょうと返事がくる。実際は1時間半ほどで着くのだが。ここで、大ウソの言い合いを楽しんだ。

城山から高尾山へ

ここから登山客がグッと増えた。行列までは行かないとまでも人がとぎれることがない。

高尾山山頂

午後1時40分頃に高尾山山頂に着く。歩き始めてから4時間後だ。4月1日にしては暑い。山頂の自動販売機でジュースなど買って飲んでいるものもいる。ただし、値段は低地よりもかなり高い。しばらく休憩して高尾山口駅を目指して下ることにする。

薬王院

下り始めてしばらくして薬王院に着く。薬王院は、真言宗智山派の関東三大本山の一つだそうだ。天平16年(744年)に聖武天皇の勅命により東国鎮護の祈願寺として、行基菩薩により開山されたそうであり、その際、本尊として薬師如来が安置されたことから薬王院と称しているとのことである。

薬王院の下のスギの巨樹並木

このスギ並木や内側に広がるスギ林には、高いものは45mほどの樹高があるとのことである。胸高直径は2m程度ある。50mを超えるスギは日本にもめったにないので、この周辺のスギは日本でもかなり高いスギである。しばらく下るとタコスギがあるが、タコスギの樹高は37mとのことである。

1号路を下る

ここからも少し下るとケーブルカーとリフトがあり、くたびれたメンバーはそれらを使って下り、元気な者は1号路を歩って下ろうということになった。ケーブルカーよりリフトの方が面白いからと少しのメンバーがリフトで降りた。しかし、いずれも乗り場は行列でかなりの時間を待たないと乗れない状態だった。

1号路はほぼ舗装されているが、かなりの急斜面である。ブレーキを掛けながら降りるので太ももの筋肉にひびく。逆向きで下ると太ももにひびかないので楽だ。明日は筋肉痛か?下って沢沿いに出ると道の傾斜も緩やかになる。この沢沿いのスギの樹高は相当に高い。胸高直径は1ⅿまではいかないが高さは45m程度はありそうだ。ひょっとすると薬王院下のスギ並木のスギよりも高いかもしれない。

ケーブルカーの終点に着く

午後3時半くらいにケーブルカーの終点に着いた。ここからもう少し京王線の高尾山口駅まで歩き、ここで解散となった。天気が良く、最高の登山日和だった。

東京周辺で最も手ごろな登山地としては何といっても高尾山だろう。都心から約1時間でアクセスでき、かなりの登山気分、森林浴を味わえる。まだ、4月初めだったからひしめきあうほどの人でなく良かったもののゴールデンウィークは相当な行列になると思われる。特に今年は、コロナ対策のマスクを付けるのは個人の自由に緩和されたから例年に増してごったがえすと思われる。

私は高尾山には数えくれないくらい登っているが、一度は登る価値はあると思うので、登ってない方は、是非登ってみて下さい。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.4_赤ボッコ(山)

2022年10月22日(土)に,ここから奥多摩の山が始まるという位置にある「赤ぼっこ」山に登った。青梅駅の次の宮ノ平駅から南側の山塊の尾根伝いを歩き青梅駅に降りた。赤ボッコとは赤土のことだそうで、1923年の関東大震災の際、赤ボッコ周辺の表層が崩れ落ち、赤土が現れたとのことだ。関東ローム層が現れたのだろう。

【メンバー】

この山行は、フランス人の神父さんが月例登山として行っているもので、この山行に参加したものである。神父さんと言っても一般人と同じ格好をしており、神父服をきたかしこまった方ではない。この神父さんと知り合ったのは12年前で、当時、私がブルキナファソの仕事をしていたので、フランス語を教わっていたからだ。その時以来のつきあいで、私もこの月例山行には相当数、参加している。他のメンバーは、2人のフランス人の方に1人のカメルーン人の方、それに私を含め日本人6名で合計10人だった。

神父さんはローマ教皇から日本に派遣されているもので、もう何十年も日本に住んでおり、定年まで日本の企業に勤めていた。そして布教活動や住民擁護のボランティア活動などをしている。カメルーンの方は難民である。カメルーンはフランスとイギリスの植民地だった地域により二分されているとのことで、その影響で、地域の対立があるそうだ。それが原因で内戦にまでなったということである。この方の父さんは政治家で、父さんと兄さんは内戦で殺されたとのことである。母さんと弟ははモロッコに逃れたということである。この方は日本に逃れてきたが、牛久にある入国者収容所で2年も収容されたとのことである。その後、収容所から出たものの監視され自由に働くこともできないとのことである。私もこの収容所に神父さんと一緒に行き、収容者を励ましたことがある。神父さんは時々収容所に行き支援している。

【集合】

8時50分に青梅線の宮ノ平駅に皆集まった。

【宮ノ平駅から和田橋へ】

宮ノ平駅から南西に向かって歩き始める。多摩川の上流に向かって歩く。駅から少し歩いたあたりから愛宕山付近の伐採地が見える。かなり大きい皆伐地だ。

しばらく歩くと消防署があり、訓練中であったが、消防署員がとても丁寧に和田橋方面への入り口を教えてくれた。消防署のすぐ近くに多摩青梅七福神という旗を掲げた明白院があった。明白院から下り気味に歩いて左に入ると、まもなく多摩川にかかる和田橋だ。

【和田橋】

ここは、多摩川の上流域にあり、これから渡るのが和田橋である。多摩川は138㎞の長さがあるそうで、この上流には小河内ダムのある奥多摩湖があり、さらに東京都の最高峰の雲取山(2,017m)もある。さらに奥の山梨県の甲州市(旧塩山市)の笠取山(1,953m)が多摩川の源流とのことである。この和田橋から上流を見た景色が、とても美しい中秋の景色と感じた。

【愛宕山分岐へ】

和田橋からしばらく舗装道路を歩き、山道に入り愛宕山分岐を目指す。緩やかな登りで、歩きやすく、また薄曇りで暑くなくとても歩きやすかった。途中でモグラなども見つけた。

【天狗岩の分岐へ】

愛宕山の分岐を過ぎて、天狗岩の分岐を目指す。天狗岩の分岐に着くと皆は、天狗岩には行かないで、赤ボッコの頂上を目指して歩いて行ってしまった。私と数人の仲間は天狗岩まで行こうとしばらく行ったが、下ってから登らなければならないので、時間がかかる。あまり遅くなると皆に迷惑をかけるので、少し下ったところで引き返し、赤ボッコの頂上に向かった。

【赤ボッコの頂上】

赤ボッコの頂上に着いたのは11時過ぎくらいだった。頂上の標高は409.5mで、ここにあった温度計を見ると気温は、約15度だった。ここで昼食を取りながら約1時間休憩した。皆それぞれお弁当を持ってきて、食べながらおしゃべりをして楽しい時間だ。いろいろなお菓子も持ってきて、皆で分け合って食べる。西に奥多摩の山の大岳山や川苔山が見える。北西には日光あたりの山までも見える。

奥の院(1,077m)

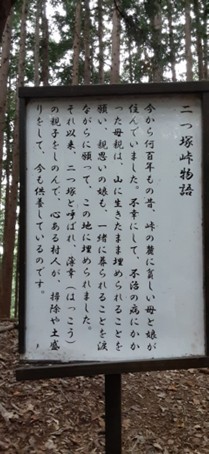

【馬引沢峠を経て二ツ塚峠へ】

赤ボッコから馬引沢峠を通り、二ツ塚峠に向かう。しばらくすると立派なフェンスで囲まれた土地がある。動物除けだとすると立派過ぎるので、何かと思っていると二ツ塚のゴミ処分場だとのことだ。東京の多摩地区の一般家庭ごみをここに搬入しているそうだ。一般家庭から排出されるごみ・資源物は、中間処理施設で焼却するものと資源化されるものに分別され、焼却灰は、この二ツ塚最終処分場に搬入し、エコセメント化してリサイクルされ、埋め立てはされていないということだ。しかし、この施設を作るときには住民反対運動もあり、大変だったようだ。

【多くの大木がある】

この周辺は、コナラの大木が多かった。自然植生としては、ヤブツバキクラス域のクヌギーコナラ林で、一般的にはこの辺にあるクヌギ、コナラは二次林として成長したものである。おそらくこの周辺は低標高なので、昔は里山で薪炭林として利用されていたものが放置されたものと思われた。しかし、尾根上にはモミの大木もあることから、この尾根上ではコナラが天然林として成長したものと思われた。ヤマザクラの大木も多かった。

【二ツ塚から天祖神社へ】

二ツ塚から約1時間ほど下り、天祖神社へ至る。もう青梅駅は近いだろうと思っていたので、この行程は、かなりあったように感じた。

天祖とは大辞泉によれば、「天皇の祖先。皇祖。一般には天照大神(あまてらすおおみかみ)をさすが、古くは瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)をさしたこともある。その他天照大神から(うがやふきあえずのみこと)までをいうこともある。」とのことである。この神社は何百段の階段もあるし、相当に大きいし古いと思われた。

【天祖神社から青梅駅へ】

天祖神社へお参りし、青梅駅まで歩き、そこで解散する。解散してから温泉に向かう者達もいたが、私は少しくたびれており、温泉に入ると飲みたくもなり帰るが大変になるので、家に帰ることとした。とても楽しい秋の山行だった。

つづく