新着情報TOPICS

9月の駒ヶ岳

9月の駒ヶ岳

9月4日には台風21号が非常に強い勢力のまま日本に上陸し、近畿地方を中心に大きな被害をもたらしました。

また、6日には北海道で胆振地方中東部を震源とした最大震度7の地震に見舞われ、震源地の胆振地方はもとより、

北海道全域が停電に見舞われるなど大きな被害となっています。

被害に見舞われた皆様に心よりお見舞い申しあげるとともに、早期の復旧を願っております。

くしくも、9月1日は防災の日ということもあり、地区の防災訓練に参加されたされた方も多いかと思います。

日頃の備えについて改めて見直さなければと強く感じているところです。

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.18

ガーゲシェリフ(Gague Cherif)村

ガーゲシェリフ村の位置や活動

ガーゲシェリフ村は、基地としていたフンジュンから近く、西に向かって車で20分くらいの位置にある。ガーゲシェリフ村は最初、非常に熱心でやる気のある村のように思えた。それにこの村は我々が援助に入る以前に、様々な活動の現地での仕事を委託したWAMME(西アフリカ海洋協会)もいろいろ関わっており、プロジェクトを行えば成功する可能性が高いと思っていた。

ガーゲシェリフ村の水路

実際に住民は良くやったのであるが、住民総会で選ばれた最初の執行部は、1年も経たないうちに総辞職させられ、途中で新たな執行部が立ち上がったのには驚いた。村内に対立するグループがあり、それは外部から見ていただけでは分からなったが、いろいろな活動を行っているうちに利害関係が生じるようになって表面化してきた問題だった。

ガーゲシェリフ村でのワークショップ

WAAMEの職員のアミ。細身であるが,手足が長く頭が小さく体のバランス

が良い。身長は私より少し低いが,手を伸ばすと私よりもずっと上に届く

しかし、そのことがこのプロジェクトの活動に影響することはなく、執行部が変わってもプロジェクトは変わらすに動いた。ガーゲシェリフ村で行った活動は、アヴィセニアの植林、柴漬け漁、啓発活動だった。

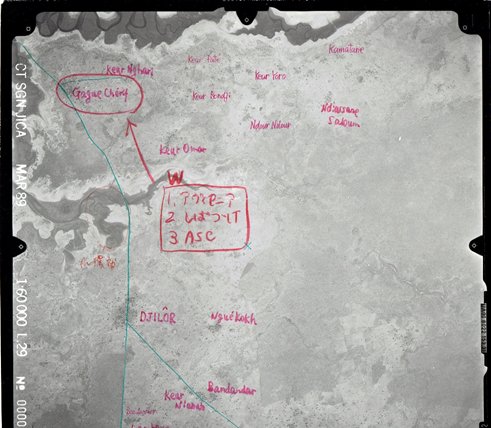

ガーゲシェリフ村の航空写真

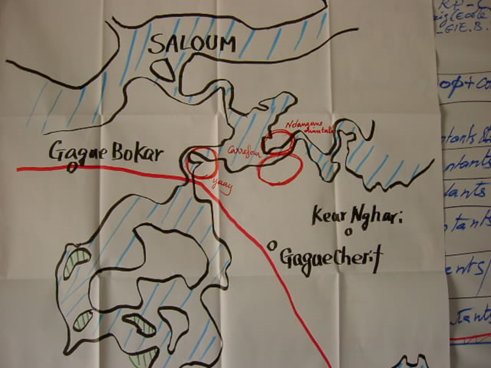

ワークショップで使ったガーゲシェリフ村の見取り図

アヴィセニアの植林

アヴィセニアの植林は,ダシラメセレール村でも記したが,サルームデルタではマングローブ林の減少が続いており、その原因は降雨量減少による塩分濃度の上昇、住民による伐採、土砂の堆積、道路の建設などだった。何と言っても塩分濃度の上昇が最大の要因だ。

マングローブの植林はリゾフォーラとアヴィセニアと2種類行うこととしていたが,塩分濃度への抵抗性が多少でも高いアヴィセニアは,より塩分濃度の高い場所を中心に行うことにしたのである。ガーゲシェリフ村の塩分濃度は7%程度あったからもともと難しい地域でもあった。6%を超えると定着してもほとんど成長しないことが観察から分かっていたが,ガーゲシェリフ村の住民達が熱心にアヴィセニアの植林を希望したので選定することとなったのである。管理委員会の中にアヴィセニア植林の担当者が任命された。

活動の経緯

ガーゲシェリフ村の植栽地は,第1年目の村民総会で、ヤーイという地区に設けることとなった。

植林地を選定

左二人がWAMMEの職員。右はこの地区の森林局職員

苗畑は植栽地の近くに100m2の区画を用意し、これに木枠を3個設け、1つの木枠内で2,000本、合計6,000本の苗を生産することとした。魚による食害を防ぐために周囲を網で囲み、水温の上昇を防ぐために上部に竹で編んだすのこ状のもので日覆を設けた。苗畑用の資材の搬入は当初の作業計画から多少遅れたが、8月下旬から9月初旬に苗畑を設置し、ポットへ用土を詰めた。

第1年目は2003年であったが,この年の雨期は雨が多く、天然に生えているアヴィセニアの樹木から雨によって多くの種子が落下して流されてしまった。そしてこの周囲にはもともとアヴィセニア林が少なかったため近隣から種子を採取できなかった。このため種子採取にはWAAMEの担当者と管理委員会のメンバーが10月下旬に2,500個、11月初旬に3,500個の種子をジョガン村周辺から採取し、水につけ皮を剥ぐなど前処理を行った後にポットへ播種した。ところが,採取時期が遅れたことと種子が良好でなかったためほとんど発芽せず、うまくいかなかった。

そこで2年目は計画通りに2004年8月中旬に約6,000種子を採取し、ポットに播種した。

ポット苗用の木枠

日覆いをした苗畑

同上

活動結果

1年目に植林した苗木で生き残ったのはたった43本だった。この周囲に2年目の苗木を植栽したが,その時点でプロジェクトが終了してしまい,その後は不明であるが、塩分濃度が高過ぎ、また維持管理が住民だけでは難しく,ほとんど残存していないと思われる。

結論

失敗したのは残念だった。おそらく活着しても成長しないと思われた。それでも1mくらいまで成長すれば、次に述べる柴漬の代わりにはなると思われた。ガーゲシェリフ村のように乾期の塩分濃度が7%程度になる場所はアヴィセニアにしても生育条件としては決して良いとはいえない。

しかし、アヴィセニアの植林にあたっては、アヴィセニアの天然木がある地域を選定するので、今後の植林にあたっては50cm×50cmの密植、場合によってはそれより密な25cm×25cmの密植により生存木を確保することが最も良い方法と他の地区での植林から分かったことである。それは一度基盤ができてしまえば、その後は、天然更新によってアヴィセニアが増殖していくことが期待できるからであった。

柴漬け(漁)の導入

マングローブが消失したサルームデルタの内陸部では、植物性有機物の供給が乏しく、日陰がないため水温の上昇が激しいことが分った。これは水生生物にとって厳しい環境となり、漁場ではマングローブの復旧が求められたのである。

とにかく、この水域で水産資源の持続的利用をしていくには、漁場環境を改善しなければならなかった。そこで考えたのが柴漬け漁である。柴漬け漁は、木枝を浅瀬に投入することで魚の住処とし、そこを拠り所とした魚を捉える短期的な漁場整備であり、定期的にそこから水産物を収穫することができる。日本では奈良時代以前くらいから行われていたと推定され、今でも行われている漁法である。

ここでは、マングローブ植林によりマングローブ林が成立するまで柴漬けによりマングローブ林の代替とすることを狙ったのである。マングローブの植林は、マングローブ林が成長することで、植物性有機物と日陰を水産資源に提供する長期的な漁場整備である。ここでは柴漬けの導入は、マングローブと水産資源の密接な関係を住民が再認識できる場を提供することも目的としたのである。

漁場を囲っての漁

漬けた柴まで泳いでいく

活動計画

浅瀬に錘をつけた木枝を投入する。一定期間の間、柴を漬けた周辺での漁獲を禁じ、水産資源の涵養を図ることとした。特に雨期は種々の水産資源が再生産を行う時期なので雨期は、禁漁とした。また、漁業者がかってに入り込まないよう柵で水域を囲い込むことにした。管理委員会は乾期になったら禁漁を解き、その間は定期的に漁を行う。このとき、特定寸法以上の魚は放し、幼稚魚を保護し、将来のストックを確保することとした。

活動の経緯

活動は柴漬けユニットの製作、沈設、モニタリングを行うことにした。2003年7月の村民総会で、沈設場所はヤーイ(集落北側の水路、アヴィセニア植林地横)とサンゲ(集落 南側の水路、集落から徒歩40分)に決定された。8月にWAAME担当者と村民がサンゲで製作と沈設を行い、その後ヤーイでの製作と沈設を行った。

メンテナンスのためプロジェクトの実施中、4回にわたり設置された柴漬けユニットに新たな柴を追加投入した。集まってきた成魚がどの程度が、効果の程度を数か月後に調査した。

試験調査で捉えた魚

活動の結果

集まってきた成魚は、柴漬けサイトではティラピア、ボラ、ヒラアジが漁獲され、マングローブサイトではティラピアとボラが、柴漬けもマングローブもないサイトではティラピア、ボラ、ヒイラギが漁獲された。サンゲでの漁獲重量は、柴漬けサイトで3.5kg、マングローブサイトで3.9kg、柴漬けもマングローブもないサイトで2.6kgだった。柴漬けサイトとマングローブサイトが、柴漬けもマングローブもないサイトに比べ、いくぶん漁獲量が多いという結果が得られた。

幼魚の育成効果試験の結果では、ヤーイでは3.6?6.0cmのティラピア32尾と6.5?7cmのエビ2尾が漁獲された。サンゲでは、6.5?8.5cmのヒイラギ18尾と7.0?8.5cmのエトマローズ6尾が漁獲された。

この実証試験では、柴漬けサイトとマングローブサイトの有効性が幾分認められ、住民のモニタリングによれば、他の水域で魚がみられなくなった場合でも、柴漬けサイトには年間を通して大きな魚が集まっているという。

特にサンゲでは寸法の大きなカープ、ボラ、ティラピアがみられ数量も多い。ヤーイではティラピアの幼稚魚が数多くみられた。ヤーイで成魚試験を行った時にも、数多くの幼魚が網具を抜けていったのを視認したし、マウスブリーディング中のティラピア親魚の漁獲を確認した。これらのことから、柴漬けユニットの幼稚魚育成効果は非常に大きいことが明らかとなった。

しかし、住民間で柴漬け漁の効果が大きいことが広まったためかこの村以外の外部の漁民が柴漬けサイトに連日やって来て漁獲操業することとなってしまった。柴漬けサイトがガーゲシェリフの集落から比較的遠隔地にあることも災いしていた。柴漬けは魚類を集める効果が直ぐにみられるため、マングローブ植林を行わずに、柴漬けのみが一人歩きする可能性が強く、他村民の漁獲操業を規制できないためマングローブ保全という観点からは逆効果となるため、ここで柴漬け漁は中止した。

結論

上述したように柴漬けはマングローブ林と同様に水産資源の再生産を行う効果があることが判明し、魚類を集める効果は十分であるが、これを行うために地上の木の枝葉を多く必要とすることや他村民の漁獲行為を防ぐことが困難で、マングローブ林が復旧されずに地上の木の劣化と水産資源の減少をまねく恐れからここでの導入は中止とあいなった。

WAMEが設置したプロジェクトの看板

つづく