新着情報TOPICS

4月の駒ケ岳

満開

桜にはまだ少し早いですが、福寿草・クリスマスローズ・水仙・・・いろいろ満開で綺麗です。

V(^^)V

V(^^)V

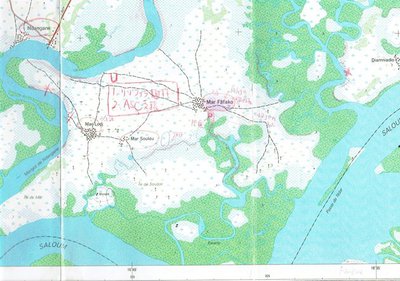

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.14

マールファファコ(Mar Fafaco)村

マールファファコへの道

車で行く場合

マールファファコ村は、調査地内では北西に位置している。基地としているフンジュンから車で,この村に行く場合は次のようだった。

まず,フンジュンの渡し場のハシケでサルーム川を渡るのだ。一日数回往復するこのハシケの時間に合わせて行くのだが,川を渡るのに最低でも30分はかかってしまう。ここから北に向かいファテッィクに出て,そこから西に向かいンジオスメネから今度は南に向かいフィムラという町を過ぎ,ようやくンダンガン(Ndangane)という町まで行き,車をここに止めておき,そこからは人間だけが,また船で川を渡るのだった。ここまでフンジュンからはコの字型に走らなければならなかった。これで2時間近くも時間がかかってしまうのだ。コの字の間に沢山の水路が走っているからだ。

ンダンガンからは馬車

この水路にも昔は多くのマングローブが繁っていたということだが,この当時,北側はほとんどのマングローブが全滅状態で,南に行くにしたがって海に近くなり,塩分濃度が下がるため,マングローブが見えて来るのだった。北側の塩分濃度は6?8%,南側になると6%以下となるのだった。

ンダンガンにはペリカンというホテルがあり,時々このホテルにも泊まった。ンダンガンからボートでマールファファコのある対岸の島に渡り,そこから馬車でマールロッジという村を通り,その先のマールファファコに向かうのであった。馬に荷台を付けた馬車でのんびりと30分以上もかけて行くのであった。しかし,いつも頭の中は着いてからの仕事を反芻しており,周囲ののんびりさ加減とは違い,頭の中はいつも全力で走っているような感じだった。

船で行く場合

もう一つはフンジュンから船で直接行く方法があった。プロジェクトが始まった初期のころは陸路でンダンガンまで行く方法を採っていたがが,サルームデルタを色々と調べるようになって,船で行った方が時間的に少しは速いことが分り,船で行くようになった。

しかし,サルーム川本流からマールファファコ村へ行く水路に入るのはわかりにくく,船頭もこの水路に入るのを見逃し,通り過ぎてしまってから戻るということも何回かあった。しかし,慣れるにつれ間違いはなくなった。

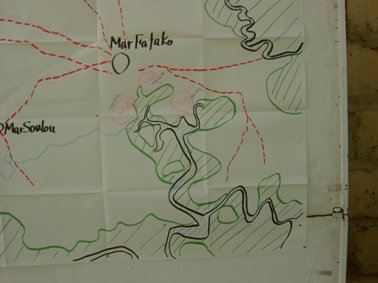

マールファファコ村の地図

ワークショップで使っていた見取り図

サルーム川からマールファファコ村へ

ンダンガンの村,ここからマールファファコ村の島にボートで渡る

リゾートといったニュアンスのンダンガンにあるホテルペリカン

ホテルペリカンの農場ツアーの馬車料金

途中で通過するマールロッジ村の建物

マールファファコ村の印象

調査時点でのこの村の人口は2,000人程もいるかなり大きな村だった。しかし,平らなデルタ地帯に村が広がっていて余裕があり,一軒ずつの面積は広く,それほどの人口がいるようには感じられなかった。

我々の調査団は,歓迎的に受け入れられて,調査後ワークショップを重ねてどのような活動を行っていくか決めたのだった。

ワークショップ

人口が多いだけ,ワークショップにも沢山の住民が集まった。野外の大きなバオバブの木の下でワークショップを行うことが多かった。村長の力は強そうだったが,ワークショップでは誰でも自由に意見を述べ合い,直接民主主義が根付いているような印象だった。

ワークショップで意見を述べる村長

ワークショップ

ワークショップ

村でよく泊めてもらう

ワークショップは,いつも半日以上はかかることが多かったので,その時は村の民家に泊めてもらった。よく泊めてもらった家の方は,セネガル相撲で3位になったことがあるとのことだった。セネガルでは,テレビでこの相撲を中継するくらい人気のスポーツである。その方は,背は180cmには届かないくらいで,それほど高くはなかったけれど,がっちりとした筋肉質でいかにも強そうだった。セネガル相撲の土俵は大きく,相手の背中を土に付けないと勝ちにならないので,試合時間は非常に長いが,村の代表として入賞でもすれば大きな名誉となるのだった。

子供の井戸汲み

村に宿泊していたある朝,起きると小さな女の子,130cmくらいだろうか,小学校4?5年生くらいにみえたが,井戸からつるべ落としで水を汲んでいた。井戸の深さは10mよりやや深いくらいだったが,そのロープを持って全身を使った動きがしなやかで早く,全く力を使っていないようにも見え,素晴らしい運動能力を持っていると見えた。私も汲んでみたが,単に力だけでなくタイミングが必要で,組む速さは全くかなわなかった。

この天性の運動能力をどこか先進国で開花させれば,オリンピックの何かの種目で金メダルを獲得するのはそれほど難しくはないのではなかろうかと思わされた。この子だけではなく,アフリカ人の多くはそのような素質を持っているのだろうが,開花させられることはなく一生を過ごすのだろうなと思った。

マールファファコ村での井戸の中

キビの脱穀

こちらではミルとかミレットとか言っていたが,アワやキビのことである。ほとんどの家ではこれが主食となっているようだったが,粉にして蒸して食べていた。我々も随分とこれを食べた。米も主食としている家も多かったが,米はタイあたりからのくず米を我々は食べることが多かった。キビの脱穀の機械はどうしたのだろう。思い出せないが,他の国の援助だったような気がする。

キビの脱穀

村での活動

マールファファコ村で行う活動は,リゾフォーラの植林,それに普及啓発・環境教育だった。マールファファコ村では村落開発委員会が作られた。

リゾフォーラの植林

この村落開発委員会の下にリゾフォーラ植林委員会が設置された。1年目は、計画策定ワークショップで決定された植林地に2003年8月下旬、リゾフォーラ林で胎生種子を採取し、直ちに計画どおり植栽した。しかし,胎生種子採取には船で村から遠い場所に採取にいかなければならず,住民達は苦労した。20,000本の種子採取及び50cm×50cmと25cm×25cmの密植は住民にはかなりの重労働となった。

2年目も1年目と同様に植林を実施した。植林参加人者は植林委員会のメンバーを中心として1年目は男性10 数名、女性約100名で,女性の参加の方が圧倒的に多かった。しかし,2年目は男性の参加者が上回り、男女で約200人もの大人数が参加した。次に書くように男性の意識が向上したのであろう。

リゾフォーラの状態

マールファファコでの1年目の植林木の生存率は、2004年9月に90%近くあり,同じ様に植林したジルンダ村と同様に既に樹木間の競争が始まっていて,うっ閉状態近くまで成長していた。

今まで何でうまく行かなかったかというとマールファファコでは,それまでの種子は,浮遊していた胎生種子を使用していたからである。それを我々が技術指導をして、木になって熟した胎生種子を採取し,その後直ちに植栽することとし,また,植栽時期が適切であったことがある。また,冠水時間が適切な泥土の適地を選定し,密植により海水温の高温化を避けることができたことが植林の成功に繋がったのである。

密植は水面に緑が広がり生存率、成長率ともに高いとの印象を与え、植林地は村に近いことから村民に対する展示効果が高く、そのため村民が枯れた場所には自発的に補植するなどマングローブ植林地を守っていく姿勢が広がった。

マールファファコ村のリゾフォーラの植林

マールファファコ村のリゾフォーラの植林

マールファファコ村のリゾフォーラの植林

普及啓発・環境教育

多くの住民が参加

環境を保護し,その意識を高めるという意味で,村落の住民に対して少ない費用で,効果的な啓発を行うことができる手段を考えた。そこで,「地域のイベントと連携した活動」や「民族芸能を活用した活動」を組み合わせて普及啓発・環境教育を行うという案に固まった。

具体的に行ったのは,マールファファコ村ではスポーツ大会として相撲大会やサッカー大会である。そのスポーツ大会自体もセネガルで大人気のもので多くの住民が参加した。そして大会後の表彰式で環境保護,特にマングローブ林の保護の重要性を村の住民が行う劇、唄、踊りを通じて訴えた。この劇,唄,踊りは娯楽が少ない住民にとっては,本当に楽しいものだった。

参加者の中には,マールファファコ村の住民だけでなく周辺の村からも多くの住民が参加しており,どの活動にも500人?600人程度とかなりの多くの住民が参加した。

すぐに活動の成果が見られた

参加者の数や地域的な広がりから、参加者は老若男女,つまりは幼児から老人に渡っていた。啓発活動後も村で,同じような啓発テーマに関する話題が日常的に取り上げられるようになり,この活動は大成功だった。マールファファコでは、啓発活動以降、住民は、環境保全活動,特にマングローブの植林への若者の参加者数が格段に増えた。上に書いたように1年目にくらべ2年目のマングローブ植林に男性の多くが参加したのはこの啓発活動の効果である。

この後,周辺の村でマングローブ植林や村落林造成が、自主的な活動として行われるようになった例もある。また、周辺村住民からリゾフォーラの植林技術に関してマールファファコ村に問い合わせがいくつかあったことは我々としてもうれしいことだった。

つづく