新着情報TOPICS

石楠花

石楠花

社屋前の石楠花=シャクナゲ が綺麗に咲きました。

このシャクナゲ、「高嶺の花」の由来になった花だそうです。日本に自生するシャクナゲはもともとは標高の高い山に分布し、滅多にみられない珍しい存在とされていたようです。

明治時代になり、西洋種が入ってきたことで、観賞用の園芸種が広がったそうです。

俗に言う「日本シャクナゲ」と「西洋シャクナゲ」に見分け方ですが、一般的に葉裏に細かな毛があるものが「日本シャクナゲ」、葉裏がつるっとしているものが「西洋シャクナゲ」といわれています。

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.11

現地確認調査へ

とにかく国内での計画作りは、終わり、その後、その計画が実際に実行可能か確認のために、再度パラグアイに向かった。このとき、前回記したように団長は、病み上がりの身であった。出発は1984年11月2日(金)だった。

アスンシオンにて

到着後11月5日(月)に企画庁の長官に挨拶に行くが、入植者問題は、既にかたづいたような口ぶりである。「土地が確保できたから早く植林を実施したい。」などと言う。

計画地域に入っている住民は移転させると言っているので、「その具体的手続きはどうなっているか?」と質問すると、あいまいではっきりと答えられない。「いずれにせよ法令が出されて土地は確保されるので大丈夫だ。」と言う。一旦住民が入ってしまえば、移転は、普通は無理なので、これではあてにならないと思ったものである。南米特有の何の根拠もなしに、安心しろというのと同じである。

移転は無理である

翌11月6日(火)には森林局の長官と話し合った。この時、「パラグアイに出発前に東京で、既に東側の土地から西側に入植者を移転させたとの話を聞いたが、その通りであるか?」と質問すると、長官は、「これから移転を開始し、計画を実行する段階ではすべての住民を移転させている。」と言う。いかにも南米的な答えである。東京に既に移転させたから大丈夫というのは、日本側に安心して来てもらいたいための方便だったのだ。実際は何にも片付いていなくとも、片付いているといえば、皆ハッピーだという感覚からきているのだろう。

「今は住民が、植えた大豆、綿花の収穫が来年の3月になるので、それを待ってから移転を開始したい。また、問題はマンディオカ(南米の芋、キャッサバと同じようなもの)で、この収穫には木を植えてから最低1年はかかるので、移転には1年以上かかるだろう。」と言う。

一体何だろう。これでは移転は無理だと言っているようなもので、実際には、進まないだろうと思わされた。結果的には、本当に移転させることなどできなかったのである。

セロ・ドス・デ・オロでの現地説明会

この時はアスンシオンの森林局で計画を説明した後、カピバリの現地のセロ・ドス・デ・オロの頂上に登り計画を説明した。

この日は特に暑く団長は杖をつき、よろよろし、汗だくになりながらセロ・ドス・デ・オロに登った。相当辛かったと思う。私が手をかすと「いや、大丈夫だ。」と頑張った。

日本から派遣されて、他の森林関係のプロジェクトを行っている専門家達やパラグアイの共同作業者達、14人も参加した。総勢約30人の大デレゲーションであった。この時はほとんどがペンションに泊まったから、ブトゥの小さなペンションにぎゅうぎゅう詰めで泊まったのである。

1984年11月16日(金) セロ・ドス・デ・オロでの現地説明会。

頂上には計画を示した大きな図面を持って行き、どこにどのような樹種を植えるとか天然林で保護する地域はどこだとか苗畑の位置はどこだとか具体的に説明した。

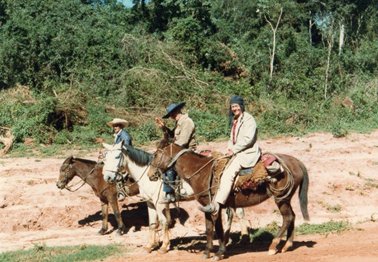

ガウチョに出会う

この現地検証時には、現地の確認のためよく森林を歩いた。その時いかにもガウチョ(カウボーイ)といういで立ちの人達に出会ったので写真を撮らせてもらった。森林が牧場に転換されていった最盛期なのでこのようなガウチョも多かった。

ガウチョ達

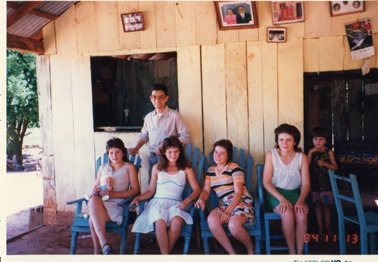

既に現場では食堂も開設

また、計画地の近くでは、もう食堂などを開いて商売をしている店があった。こういった必要なものはすぐにできるのである。生きていくにはしたたかで、早く行動しなければならないのだ。そこにかわいい姉妹達が働いていた。

右がお母さん。その左から3人の娘。右は一番下の娘。

パラグアイ人のほとんどは、メスティッソ、メスティッサ(mestizo, mestiza) といって白人とインディオとの混血であり、ひときわ美人が多いと思った。3Cの国(Chile, Colombia, Costa Rica)は美人が多いと言われており、私もこれらの国に行ったが、確かに美人は多いと思った。コロンビアのアンデス山脈の村の中で、美人ばかりという感じの村があった。その話はコロンビア編で書くとして、パラグアイの山の中の田舎でもそれに劣らず美人は多いと感じた。

パラグアイ川での釣り

通訳をしていた青年が、アスンシオンに帰ったときの休日にパラグアイ川に釣りに連れて行ってくれた。川幅は約1Kmもある。うまくいったらドラド(南米の淡水にすむ魚。成長すると全長約80cm。体が黄金色に輝き、大変に美しい)が釣れるのではないかと思ったが、ドラドはトローリングをして1日に1匹つれるかどうかくらい難しいとのことだった。ドラド釣りはあきらめ、小さな手こぎのボートで川岸から数10m離れたところで釣った。パラグアイで「マンディイ」と言われるナマズがやたらに釣れた。だいたい30cmくらいの大きさのものが多く、釣りごたえはあった。皆で釣果を競争したが、入れ食い状態なので、ここでは競争にはならなかった。

通訳の青年

通訳の青年は、パラグアイ生まれの二世で、私のイメージではどちらかと言うと大胆だった。車の運転にも自信を持っており、彼が所有していた小型ワゴンに良く乗せてもらった。アスンシオンの市内をかなりのスピードで前の車との車間距離なく走るので、私が「こわいなあ。」と言ったら、「俺の運転のうまさを認めてくれないのか?」と気分を悪くしていたことがあった。

とはいえ、彼のいい加減さなど私とは結構波長があった。私が日本から着て行った背広やワイシャツなど譲ってくれというので、いろいろなものを譲った。その後何年後だったか、彼が日本に遊びに来た時に会ったことがあった。その後音信不通になってしまったが、今はどうしているであろうか。

共同作業技術者達

カウンターパートというのはパラグアイ森林局の共同作業技術者である。1年目のカウンターパートの中心人物は、北東部の調査のときも一緒に仕事をしたカブラルであった。

カブラルは非常に真面目で信頼がおけた。森林局には予算が少なく出張旅費が出ないときがあり、他のカウンターパートは全員現地から引き揚げてしまったことがあった。しかし、カブラルだけは現地に残り、日本の調査団が働いているのに、パラグアイの森林局の者が働かないのではメンツがたたないと頑張ったのだ。出張旅費は、調査団で立替え、他のカウンターパートにも戻ってもらった。

北東部で一緒に働いて、なんとなく気取っている感じであったウエスペは既に大学教授に転身していた。エンシーソーはカピバリから離れ、別のプロジェクトのカウンターパートとなっていた。

2年目からは、ゴンサーレスとロペスがカウンターパートの中心となった。その他森林局の次長や部長がよく参加した。その他多くのカウンターパートが現場の作業には入れ替わり立ち替わり参加した。

ゴンサーレスとロペスは仲が良く、年は私と同年代だったので、仕事はやりやすかった。どちらかというとロペスとは良く打ち解け、ゴンサーレスの方が多少硬かった。ゴンサーレスは非常にサッカーが上手で、大柄で体つきもいかにもスポーツ選手という体形で、ちゃんと練習していればプロのサッカー選手になれていたのではないかと思わされるほどだった。彼らの家にも招待されたことがあるが、立派な家で、彼らは地方の営林署長をしていたからさもありなんと思ったものである。ゴンサーレスには小さなお子さんがおり、ロペスは新婚であった。二人とも奥さんにはとてもやさしく振舞っていたが、実態は尻に引かれているようだった。

ロペスが、日本に研修に来た時には三原山が爆発(1986.11)したときだったので良く覚えている。ゴンサーレスが来日した時は、家族が病気になったとかで日本に到着後すぐに帰国したことがあり、残念であった。

私の誕生日

この現地検証調査の時に私はパラグアイで35才を迎えた。このとき森林局の連中も含めて私の誕生日を祝ってくれた。スポンサーはもちろん私であるが、アスンシオン内のしゃれたレストランに行った。飲んだり食べたりした後はダンスと決まっている。私も良くダンスを楽しんだ。

帰国後

さて、現地から帰国したのが1984年12月1日であり、その後に最終的な計画作りに入った。何しろ経済分析を頼んでいる担当者からさっぱり分析がでてこない。50年計画で作らなければならないが、なんといっても資金計画が大変である。正月休みを返上し、我々はずっと電卓をたたいたり、大型コンピュータをつかって計算をしていた。

1985年の1月は5日、6日が土、日で出勤は1月7日(月)からであった。計算量が多く電卓をたたいているが、電卓でできる量ではなかった。今のパソコンがあれば、相当楽だったのに、当時は電卓に毛が生えた程度のパソコンだった。

計画した投入資機材が約250種類あり、それが内貨と外貨に分かれており、50年間ということで費用の積算だけでも250×50×2もあり、その他、様々な計算があった。結局当時職場で導入したIBMのスーパーコンピュータで処理したが、どの程度の能力だったのだろうか?

その前に、1976年くらいにベーシック言語でプログラムを組んで計算できるIBMのコンピュータを導入しており、私はその時からプログラムを組んで計算させていた。コンピュータ言語のベーシックはフォートランとほとんど変わらなかった。ただ、今から思うと内部のメモリーは64Kしかなかったし、外付けの磁気式の大きな円盤のようなフロッピーディスクも8インチ(20cm)で、容量は1Mもなかった。けれどもプログラムさえできてしまえば、今のパソコンで処理するよりも、早くできたような気がする。

情報処理については、隔世の感を禁じ得ない。たった30年である。超特急で進歩したパソコン。この後どのように進歩するのであろうか。AIが発達し、既に将棋も囲碁も勝てなくなったが、この世界のAIとの勝負では、今後人間が逆転して勝つこともあるのではないかと思う。南米的に何の根拠もない感覚ではあるが。

つづく

ゴルフ

4月22日、伊那国際ゴルフクラブにて社内ゴルフ大会がありました。

初のコースだったので、かなり不安でしたが、

打ちっぱなしでの練習の成果でしょうか、初めてにしてはOBなども

少なく無事に回ることができました。

ゴールデンウィーク中も友人とコースを回ったり、すっかりゴルフに

はまってしまいました。

大自然の中でスポーツを楽しむことができるのは、幸せなことだと

改めて感じました。

TBT