新着情報TOPICS

流行りもの

朝夕一際冷え込むころ、流行ものが好きな自分は、風邪をひいてしまいました。

くしゃみ、鼻水と典型的な風邪の症状・・・みなさんお気を付けください。

ほかにも流行のというか、旬のものが好きな自分はこんなものを買ってみました。

ボジョレーヌーヴォー

今年のは・・・

おいしいんじゃないかな!

(普段ワインあまり飲まないので)

他にも旬といえば、リンゴ!!(サンふじ)毎年、松川町の知人農家で購入しています。

他の品種が食べられなくなるくらいおいしいので、是非お勧め。

A.H

【森林紀行No.1 17/18】「キトーに戻る」

キトーにて

ホテル・エンバシー

キトーに到着し、予約してあったホテル・エンバシーに向かう。この時、ホテル・エンバシーがこれほどきれいだったのかと、世の中にこれほどきれいな場所があったのかと感動した。これはパラグアイの調査でも経験したことだが、山中で長いキャンプ生活を続け、町のホテルに戻った時に感じたことである。あまりに汚いところに長くいたためだろう。きれいな部屋に白いシーツ、澄んだお湯が出るシャワー、こういったものがあるのが信じられない思いであった。まるで天国のように感じた。

キトーでの車の調査

日本からランドクルーザーのステーションワゴンを持ち込む手続きは、最初はさっぱりわからなかったが、段々と多くの煩雑な手続きとその内容も分かって来た。

日本から輸入した車は最初太平洋岸の都市のグアヤキルに到着し、保税倉庫に入れられるとのことで、その間に通関業者が通関手続きをする。その間の保管料については支払わなければならず、エクアドルの国内の様々な手続きが必要である。それで、エクアドルにあった車両関係の日本の商社とコンタクトを取り、手続きを依頼することにした。エクアドル国内での役所間の手続きもわかったので、それらはMAGに任せた。更に、輸入できないことも想定し、トゥローパの見積もりもエクアドルの販売会社2社から取った。

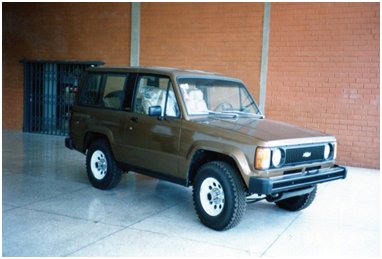

ある代理店に飾ってあったトゥローパ

パーティー

モリーナとマンティージャは彼らの家に、たびたび招待してくれ、パーティーを開いてくれた。最初の調査で、今回の仕事の打ち上げということもあり、この時は大歓待してくれた。

マンティージャの家でのパーティー

マンティージャの家では、お手伝いさんがいたのだろう。あるいはこの時だけ雇ったのかもしれないが豪華な食事が用意されていた。そして奥さんが立派な挨拶もしてくれた。

マンティージャの家に招待される。挨拶する奥さん。

驚いたことに食事中に3人組みの楽団が入ってきて生演奏をしてくれた。バイオリンにギターにアコーデオンである。歌も歌ってくれ、ステレオからの機械音でなく、本物の音楽を間近に聞けるなんて、彼らの方が我々よりはるかに豊かな生活を送っているのではないかと思わされた。マンティージャのホスピタリティー(おもてなし)に感謝した。

モリーナの家でのパーティー

モリーナの家でのパーティーはより庶民的な感じだった。日本人とはどんな種類の人間なのか興味を持っている近所の人も交じっての大パーティーである。しばらく食べて飲んだらダンスである。南米の人はダンスがなければ生きていけない。飲んでしゃべってばかりいるだけの日本のパーティーとは違って、アルコールも適度に止められて、二日酔いにもならないし、南米の家庭パーティーは楽しく健康にも良い。

家庭でダンスをするモリーナ夫妻

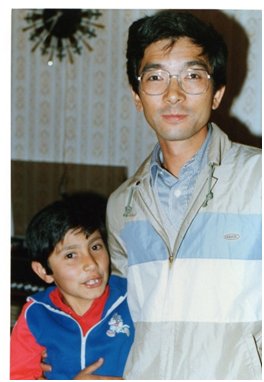

モリーナには息子が二人いて、現場にも来た子供達である。下の子は10才くらいだったろうか、私にいつもまとわりついていた。あまりにうるさくまとわりつくので、「皆と遊びなさい。」と言っていたのだが、そんなことは聞かずに、ずっとまとわりつくので、「マル・クリアード(mal criado:育ちが悪い)」と私が彼に言った。すると、その男の子が、お母さんに「ぼくは、マル・クリアードじゃあないよ。」とワット泣きだし、隣の部屋に閉じこもってしまった。私は軽い気持ちで言ったので、その反応に驚いてしまった。「増井はまだスペイン語をちゃんと話せるわけではないから、使い方を間違ってしまったのだ。」とか、「本当に育ちが悪いと言ったのではなくて、もっと軽い意味で言ったのだよ。」と皆でなだめて、部屋から出すのに1時間以上もかかってしまった。

スペイン語が少しはしゃべれるようになってきても、微妙なニュアンスは難しく、それが完全に分かるわけではなかったので、子供をすっかり傷つけてしまった。言葉は感情を伴なうので、その後も似たようなことは時々あり、そして今でもあるのだが、外国語を使いこなすのは実に難しいと思う。

泣かしてしまったモリーナの息子

キトーでの見学

赤道の石碑

休日に今度は、赤道の碑に行ってみた。これはスペイン語でラ・ミター・デル・ムンド(La mitad del munco : 世界の真ん中)と呼ばれていた。普通はエクアドールが赤道を意味するが、国名がエクアドルなので、それは使わないで、このような表記がなされたのではないかと思った。

赤道の石碑

旧市街

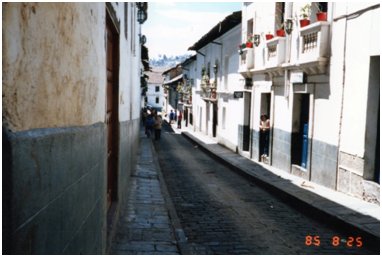

旧市街にも行ってみた。今度は多少慣れていたのであまり違和感は、感じなかった。狭い通りが続き、昔のスペインの町並みもこのようでなかったのではないかと思った。

旧市街

そして厳しく印象深かった仕事も終わり、間もなく帰国となるのである。