新着情報TOPICS

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.8_モロッコ

モロッコのアトラス山脈の森林

アトラス山脈は雄大である。最高標高はトゥブカル山の4,167m。乾燥の影響が強く高標高の山地には樹木がない。地層がはっきりと見え,場所により褶曲地形も分かり,プレートが衝突してアトラス山脈が形成されたということが良くわかる。ここが昔,海だったということもアンモナイトやオウム貝,三葉虫の化石が発掘されることが証明している。私も山中で大きなアンモナイトの化石らしきものを発見したが持ち返れるはずもなく,それは記憶の中に残っているだけである。モロッコには,1992年?1994年,2005年にいずれも森林の計画作りで行ったものである。

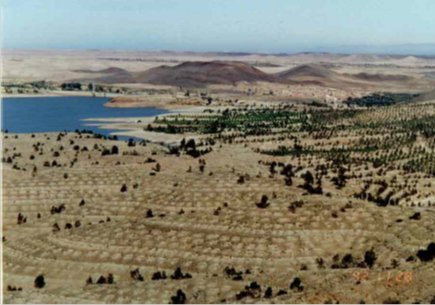

山麓は,かつては樹木で覆われ緑が多かったと思われるが,今は地肌がでた土地が多く,荒廃した風景に見える。これはヒツジとヤギの放牧により草木が食べられ,特にヤギは根まで食べてしまうこと,それに薪炭用に森林を伐採し過ぎ,そのペースが,自然が森林を回復させるペースよりも早く,その気候といえば,年間400?600mmと雨が少なくそれも冬に雨が降る地中海性気候だからである。

ここにはシェーンヴェール(緑のカシ)という優占種がある。これは成長が遅く材が堅いので炭にした場合,日本の備長炭のように良い炭となり,多くの家庭で使われている。

シェーンベールで作られた炭

モロッコ料理のタジンにも沢山使われていて,特にマラケッシュからアトラス山脈へ向かうウーリカ谷で食べたタジンの美味しさは思い出すと今でも舌鼓を打ってしまうほどである。このシェーンベールが南向斜面では成長が悪く,ほとんどが疎林であるが,北向き斜面では10mほどの樹高まで成長し,密林となるのである。

シェーンベールの密林

(乾燥地のため、これほどの密度がある森林は少ない)

モロッコも北半球に位置していて調査地は約北緯32°で鹿児島と同じくらいの位置にあったが,晴れの日が多く,日射が非常に強い。この強い日射が南向き斜面には角度からしてもより直角に近い角度であたるので、地面は乾燥しやすく樹木が成長しにくいのである。樹木の成長のためには、ここでは光と温度よりも湿気や水分がより重要な要素になっているということがわかる。因みに日本でもスギの成長を見た場合,一般に南向き斜面よりも北向き斜面の方が,成長が良いのである。

頂上付近に雪をいだくアトラス山脈

その他,トゥーヤといってコノテガシワのような葉をした木やコルクガシなどもある。マツではアレッポマツの成長がよい。

アレッポマツの人工林

奥地にはたまに大きなアトラススギがある。これは日本のヒマラヤスギとそっくりで,樹高20m,胸高直径が2mの大きなものもみた。昔,このような場所ではアトラススギだらけだったのだろうが,今はほとんど消滅してしまった。森林の過伐が土砂流出など環境悪化の悪循環を起こしているのに対し,昔からオリーブやユーカリ,マツなどが多く植林されてきたが,依然森林の荒廃が続いているのがアトラス山脈の森林である。

オリーブやアーモンドの植林地

つづく

おいしいご飯

わが家の炊飯器、5年ほど使っていましたが、蓋がしまりにくい、さらに炊きムラができるなど、調子が悪くなてきたため、新しい炊飯器に買い替えました。

今度の炊飯器は、冷めてもおいしいご飯が炊けるそうです。

家族みなお弁当持ちのため、この「冷めてもおいしいごはん」というキャッチフレーズは強力です。

冷めてもおいしいごはんとは、お米の芯までしっかり吸水させて炊いたごはんだそうです。

通常、白米であれば2時間浸すところ、この炊飯器はその必要がありません。洗米してすぐ炊けます。

炊飯器もどんどん進化しています。