新着情報TOPICS

キャンプ IN 与田切公園

10連休も終わり1週間経ちましたが、皆様は仕事モードへの切り替えできましたか?

未体験の連休ということで、どう過ごしたらよいのか悩んでいましたが、子供二人とキャンプへ出かける事にしました。

場所は昨年同様で飯島町の与田切公園です。

天気はあまりよろしくなく、少し肌寒い陽気でした。

新品のタープ(早々にたき火で穴が開いてしまった )と3人用テントを設営、子供たちの要望で2泊3日の予定でしたが、3日目が明け方から雨の予報でしたので、1泊2日に変更しました。

)と3人用テントを設営、子供たちの要望で2泊3日の予定でしたが、3日目が明け方から雨の予報でしたので、1泊2日に変更しました。

夜中に少々雨が降ってきて、慌てて荷物を片づけたりと大変でした。

管理人さんの計らいにより2日目はチェックアウトの時間を延長していただいたので昼にバーベキューをしてお開きとしました。(管理人さんありがとうございました。)

1泊2日だとゆっくりできないので次のキャンプは2泊したいと思います。

Oza

5月の駒ヶ岳

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.9_コロンビア

コロンビアのアンデス山脈は崩壊地だらけ

アンデス山脈に対し皆さんはどのようなイメージをお持ちであろうか?カリブ海のベネゼエラからコロンビア,エクアドル,ペルー,ボリビアを経てチリ,アルゼンチンに至るまで総距離約8,000Kmと南米の西側に壁を作る超巨大山脈。コンドルが飛び,急峻崖谷な深山幽谷と夢に見ていたアンデスに1989年?92年にかけてのコロンビアでの仕事でついに行くことができた。

最初に見たアンデスは,「エッ。何。木がないじゃん。」である。標高3,000m前後での調査であったが,山麓から山頂まで一面牧場に転換され,森林がないのである。よく観察すれば谷間にはかなり残っていて,斜面や尾根上では場所によっては固まって森林がある場所もある。しかし,多くは島状に点在しているのみという感じだった。唖然とした。それまで,パラグアイのラプラタ川上流,エクアドルのアマゾン川周辺の大森林破壊を見てきたにしても,それに勝るとの劣らない森林破壊に思えた。アンデスの尾根上は中央保存林として日本の保安林のような規制はかかっているものの,土地所有は民有なので,規制は全く効かないのだった。

山頂付近まではげ山のコロンビアアンデス

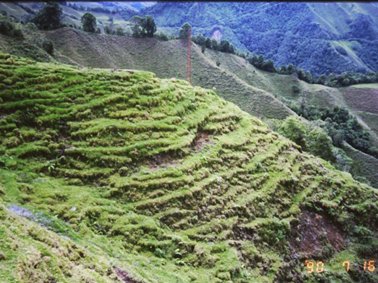

調査地は,マニサレスいうカルダス州の州都からネイラ,マルランダ,ペンシルバニアなどという町の周辺だった。ペンシルバニアの町名はまるでアメリカであるが,小さな町だった。マニサレスから遠く,遠くと言っても直線距離では20kmくらいだったが,くねくねとし,アップダウンの激しいアンデスの道では車でマニサレスからペンシルバニアまで5時間近くもかかった。その間に見る景色がそのようだった。牛もころげ落ちるという急斜面。牛が斜面を平行に歩くことにより表層土壌が写真のようにずれ落ちて行く。

牛が斜面に平行に歩くので,土壌がずれ落ちていく。

右下や遠くの斜面に崩壊地も見える。

崩壊地は観察では分からなかったが,航空写真を判読すると崩壊跡地がはっきりとわかるのだった。崩壊地の数を判読したところ,平均で20haの中で100個あった。大規模なものは少なく10m程度の表層崩壊である。1haあたりの崩壊数は5で,haあたり3個以上の崩壊が発生していれば崩壊多発地と言われており,このアンデスは超崩壊多発地である。しかし,降雨が多く,すぐに緑に覆われ一面牧草地のように見え崩壊地は隠れてしまうのだった。

道路の作設も崩壊原因の一つ

谷間の天然林は雲霧林だったが,最大樹高は20m程度で,思ったよりは大きくなかった。しかし,多くの残存木には沢山の着生ランがあり,強い湿気を感じた。幸いなことにこの地は赤道に近く,無風帯なのである。標高が3,000mもあっても風が強く吹かないのは不思議な体験だった。もし,台風があれば崩壊はさらに進み,人間が住めるような場所ではなくなっていたであろう。人間の手が加わる前には超巨大な天然林が広がっていたに違いないと昔に思いを馳せながら,崩壊地対策として植生回復方法を考えていた。