新着情報TOPICS

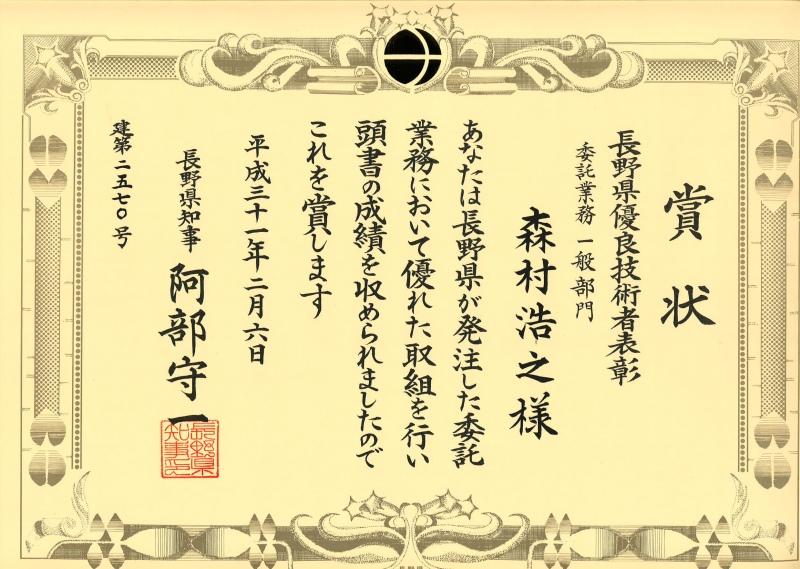

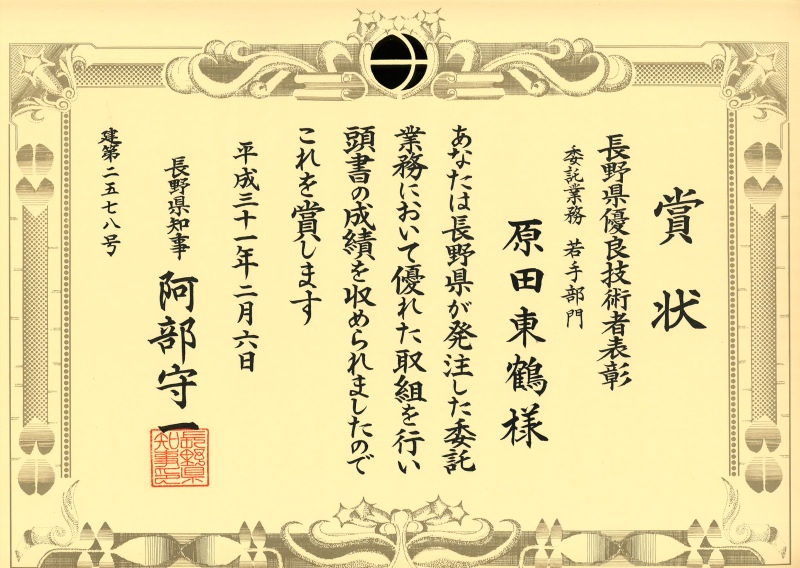

平成30年度長野県優良技術者表彰の受賞

この度、

平成30年度 長野県優良技術者表彰において、弊社より2名が表彰を受けました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

委託業務 一般部門

受賞者:森村浩之

業務名:平成29年度県単砂防等調査事業に伴う測量設計業務

委託業務 若手部門

受賞者:原田東鶴

業務名:平成 29 年度 防災・安全交付金(修繕) 橋梁補修(国道)事業に伴う点検業務

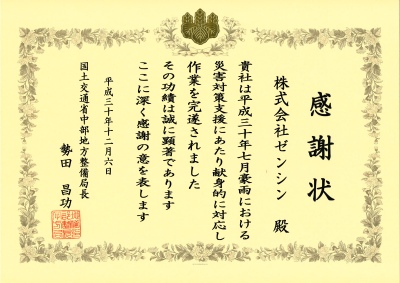

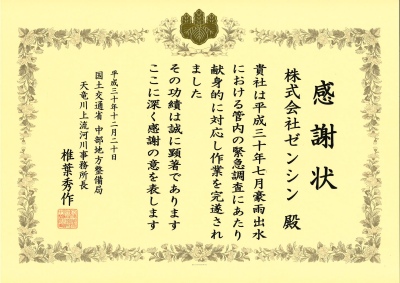

国土交通省中部地方整備局ならびに天竜川上流河川事務所より感謝状の授与

天竜川上流河川事務所と一般社団法人南信防災情報協議会で締結している「災害又は事故における緊急的な応急対策の支援に関する協定書」(平成25年3月)に基づく活動について、国土交通省中部地方整備局ならびに同天竜川上流河川事務所より感謝状を授与していただきました。

今後も、関係者の皆様と協力しながら地域の防災、減災に寄与していきたいと思います。

平成30年7月豪雨対策支援

平成30年7月豪雨に伴う広島県内(江田島市・三原市・安芸郡海田町)の被害における緊急的な調査支援として、二次災害防止のための緊急渓流調査いました。

平成30年7月豪雨対策支援

平成30年7月5日?6日にかけて停滞する梅雨前線に伴う記録的な大雨による砂防施設への影響を把握するため、直轄砂防事業区域において整備された砂防施設の状況確認及び緊急点検を実施しました。

2月の駒ヶ岳

2月の駒ヶ岳

こちらでは、1月も終わりになってようやく今シーズン最初の本格的な降雪となりました。

ちょっとした降雪はありましたが積もるような雪は初めてで、今シーズン初めて雪かきをしました。

とはいえ、中央アルプスの積雪も1月からあまり変わっていないようで、昨年と比べても少ないことがわかります。

さて、2月4日は二十四節気の最初となる立春です。

昔は生活上においては春が一年の始まりと考えられており、立春は言ってみればスタートにあたります。

ですので、「春」の響きから春が来たものと考えたくなりますが、

どちらかと言えば最も寒い時が過ぎ、これから徐々に暖かくなって春に向かうスタートだと考える方が良いようです。

まだまだ、寒い日が続きます。

[南アルプス]