新着情報TOPICS

8月の駒ケ岳

長かった梅雨がやっと明けたと思ったら、

今度は猛暑を通り越して酷暑の日が続いています。

今年はコロナ対策でのマスク着用が不可欠となる中で、

熱中症のリスクも高くなっています。

最近では、熱中症対策グッズもいろいろなものが登場しています。

塩分補給のための飴、タブレット、

服の上からかける冷却スプレー、

ミニ扇風機、首掛け扇風機、などなど。

弊社においても、 屋外現場作業における熱中症対策の一つとして 、

ファン付き空調ベスト を導入しました。

いろいろなグッズをうまく使って、

熱中症対策、コロナウイルス感染症対策をしながら、

この夏を乗り切りましょう。

7月の駒ケ岳

梅雨明けの晴れを待っていたら、

とうとう梅雨が明けずに7月も終わりを迎えてしましました。

今年は、例年いない長雨、また降水量となっており、

各地で災害も発生しています。

また、コロナウイルス感染症も再拡大の兆候がみられるなど、

なかなか明るい話題がありません。

梅雨明けを迎え、少しでも明るくなれることを願います。

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.29_セネガル

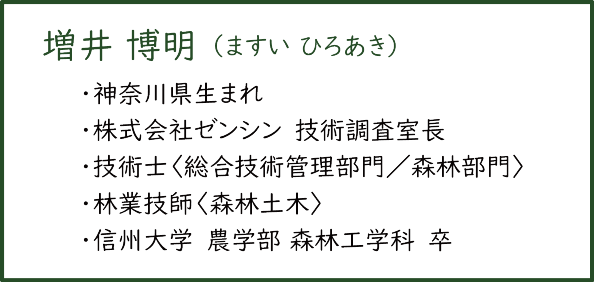

筆者紹介

砂漠飛びバッタの恐怖

【空に浮かぶ不思議な物体】

「あの遠くの空に浮かぶあれは何だ?雨雲か?」

「違うな。動いているぞ。超巨大な鳥のようだが?翼竜か?UFOか?」

遠くの空に見えるやや黒い影のような物体。空を上に登ったり、下に降りたり、右に行ったり、左に行ったり。形は変幻自在だ。良く見ると黒い点の集合体が動いているのだった。

「あれは、今警戒されているバッタだ。」

「そうだサバクトビバッタだ。モーリタニアで発生し、まもなくセネガルに来るとの予報だったが、もうこちらに来たのか。それにしても凄い量だな。」

「こちらに来るかな。」

「どうかな。来るかもしれないし、南に飛んで行ってしまうかもしれない。こちらに来ないことを願うしかないな。野菜畑にも行かずに海に突っ込んでもらいたいな。」

【植林地】

2004年10月7日のことだった。私は砂丘の植林地の中にいた。この植林は、セネガルに協力を開始して、既に数年が経っていた。場所は、セネガルの首都ダカールから北のモーリタニアとの国境に近いサン・ルイとのちょうど中間くらいに位置するところだった。サン・ルイは、かつてはサハラ砂漠を越えてきた飛行機の中継基地となっていて、「星の王子さま」を執筆したことで有名なサン・テグジュペリも郵便飛行船のパイロットとして滞在していたことで有名だ。

この年の植林は、既に雨期に終了していて、植林してから半年ほど経っていた。

砂丘に植林したのは、この砂丘の後背地には野菜畑が広がり、この野菜畑を砂と風から守ることと、そこに住む住民の居住環境を守ることだった。植林による防風防止効果は絶大なものがあり、数年の植林で樹高が1mとなった植林木でもその効果があり、住民は野菜生産量が上がったと語っていた。

約700haの砂丘全体に植林を行っていた。植林地は20m×20mに区切り、鉄の杭とネットにより防風柵を設置した。さらに、傾斜15°以上の土地はネットで覆い、砂が飛ばないような対策を施した。植林密度は2m×2.5mでhaあたり2,000本だった。何しろ地元住民の協力も得て苦労して植林した木が、バッタに食べられ枯れてしまったら元も子もない。

砂丘での植林は難しいと思われたが、雨期には5㎝くらい、乾季でも10㎝くらい砂を掘ると湿気を感じるので、乾燥に強いモクマオウとユーカリであれば成功するとの調査結果から植林の実施に至ったのだった。

植林した木の根を観察するとここでの根の張り方は下に伸びるのではなく、水分を求めて横に伸びるのだった。水分を求めての適応というのは素晴らしいものだ。

【植林地にやってきたバッタ】

そうこう言っている間に、ついにバッタが植林地上空にやって来た。と思う間もなく我々の目の前に数匹が飛んで来た。するとあっという間に次から次へと大量のバッタが飛んで来て、我々はバッタの集団に囲まれた。 「まずいな。我々が植林したユーカリやモクマオウは食べないだろうな。」

「今大量にユーカリやモクマオウにたかっているが、おそらく全部は食べないだろう。ユーカリの葉はバッタの嫌う香気を放っているし、モクマオウの葉は硬くてバッタ好みではない。」

「我々を襲ってくることはないだろうか?」

「ないはずだ。ソレ」と私がバッタをめがけて走り寄り、手を上げ追い払おうとすると、私を襲うことなく一斉に飛び立って逃げていく。しかし、猛烈な羽音だ。ウワーンとうなり声を上げている感じだ。小さい音が重なりあい、共鳴して大きな音を出している。大きな耳鳴りを感じているようだった。もし、これが襲ってきたら逃れようもなく、骨になるまで食べられてしまうような恐怖を感じる。

「困ったものだ。バッタは葉が柔らかくおいしそうな野菜の葉を好むそうだ。」そうこう言っている間に、バッタは野菜畑の方向にも飛んでいく。

【サバトビバッタにたかられたモクマオウ】

ここにいるだけでも物凄い数だな。一体どれくらいの数のバッタがいるのだろう。数億匹はいるのだろう。モクマオウは物凄い数のバッタにたかられたが、ほんの少し食べられただけで、ことなきを得た。予想どおり葉が硬かったのとバッタ好みでなくまずかったのだろう。ユーカリもほとんど被害なくバッタは飛んでいった。

【サバクトビバッタにたかられた木】

しかし、近くの農家に生えていた樹木の葉が柔らかいものは、葉が食べられ瞬く間に丸裸になっていく。

バッタにたかられると瞬く間に食べられていく

【サバクトビバッタにたかられたマンゴー畑】

マンゴーの木の被害もひどかった。緑の葉が茂っていたが、バッタが一斉に葉にたかり、そして飛び立っていくと、緑の葉は一枚もなくなっていたのだった。まるで枯れた木だ。ここでもその飛び立つ羽音の凄さと言ったら表現しようもない恐ろしさだ。

【車のフロントガラスにあたり油で曇る】

我々が引き上げるときにもまだバッタは残っていた。車が走るとフロントガラスに無数のバッタがぶつかるのだった。ぶつかったバッタが出す白や黄色の油汁でフロントガラスも曇ってくる。ドンドンドンとぶつかってくる。ときどきフロントガラスを拭かなければならなかった。そして国道にでてからはガソリンスタンドでフロントガラスを洗わなければならなかった。

舗装道路に出るとつぶれたバッタの油汁で車が滑る。とても危ないのでそろそろとしか走れなかった。

【ウイキペディアから(要約)】

サバクトビバッタ(学名:Schistocerca gregaria )は、代表的なワタリバッタ(locust)として知られ、時々大発生し、有史以来、アフリカ、中東、アジアに被害を与え続けている。サバクトビバッタは体が大きく、移動距離が長く速度も速い。

成虫のオスの体長は40-50mm、メスの体長は50-60mmで、前翅は半透明で多数の斑点があり、後翅はほぼ透明で斑点が無い。体色は、成虫になった直後はピンク、しばらくするとバラ色、茶色、オレンジブラウンなどになる。成熟するとオスはくすんだ黄色、メスは明るい黄色になる。

サバクトビバッタの寿命は3-6ヶ月、1年当たりの世代交代回数は2-5回である。雨季になるまで、1匹1匹が別々に暮らしている。雨季になって草が生長すると、雌が草地に卵を産む。卵が孵った時に、草が餌と隠れ家になるためである。

ところが草地が元々少なかったり、降水量が減って草地が減ったりすると、幼虫は残された餌場を求めて集まってくる。さらに、互いを引き寄せるフェロモンを放ち、群れを作るようになる。群れは10-16世代にわたって増加を続け、1つの群れは最大で1,200平方キロメートルを移動し、1平方キロメートルあたりに4,000万から8,000万匹が含まれている。

大発生期を除いて、サバクトビバッタの分布はモーリタニアを西端としてサハラ砂漠、アラビア半島、インド北部までの1,600万平方キロメートルに集中している。群れは、風に乗って移動するため、移動速度は概ね風速に近い。1日あたりの飛行距離は100-200キロメートルである。到達高度は最高で海抜2,000メートルであり、これ以上は気温が低すぎるため上ることができない。

サバクトビバッタは、毎日自分の体重と同じ量の緑の植物を食べる。種類は葉、花、皮、茎、果実、種と問わない。農作物、非農作物のいずれも食し、農被害としてはトウジンビエ、米、トウモロコシ、モロコシ、サトウキビ、大麦、綿、果樹、ナツメヤシ、野菜、牧草地、アカシア、マツ、バナナなどが多い。さらにはバッタからの排泄物が食べ残した食物を腐らせる。

西アフリカでの2003年10月から2005年5月のサバクトビバッタの大量発生は、農業に大打撃を与え、地域の食糧安全保障に大きな影響を与えた。始めはモーリタニア、マリ、ニジェール、スーダンでそれぞれ独立した小規模の群れが発生した。この後、セネガルのダカールからモロッコの付近で2日間の異常な大雨が降り、それが原因で6ヶ月にわたってサバクトビバッタは急速に増え続けた。群れは移動で拡散し、20ヶ国以上、130,000平方キロメートルが被害を受けた。国際連合食糧農業機関(FAO)の見積もりによると、この対策費は4億ドル以上、農被害は25億ドルに上った。この被害は2005年前半に降水量が減り、気温が下がることでようやく終結した。

【この時遭遇したバッタ】

上記のウイキペディアの記事を読むと私が遭遇したサバクトビバッタは2003年から2005年にかけて西アフリカで発生したものとわかる。この群れは発生してからしぶとく数年間生息しこの周辺国に甚大な被害を及ぼしたのだ。

【現在も確認できる植林地】

さて、肝心な植林地であるが、この植林地はその後、この地域にチタンやジルコンが埋蔵されているということで、セネガル政府はこの植林地を掘り返してそれらの鉱物を採掘したいとのことだった。周辺の砂丘にも植林を進める予定であったが、それでこのプロジェクトは中断となった。しかし、セネガル政府は、採掘は断念したようで、2020年の現在、グーグルアースでみると植林地は残っている。ただし、成長は良くないようであるが、何とか初期の目的の機能は果たしているようだ。

黒く丸っぽい樹冠が植林したモクマオウとユーカリ

【重い課題】

サバクトビバッタの異常発生について記してきたが、これも環境破壊が関係していると思われ、現在、コロナ禍もあり、環境問題について少し記したい。

上記のように環境改善をしょうと協力をしている森林(あるいは土地)を他の用途に使用したいから伐採してしまいたいという例は、ジンバブエでも経験した。森林は環境を守るかもしれないが、経済的価値は生まないものとして、目先の利益に目くらまされて、森林はより経済的価値が高い土地利用に転換されていくことにより減少していくのだ。環境は経済に勝てないとしたものであってはならないと思うがなかなか阻止できない。実際に環境の価値を正確に測れれば、他の用途に利用するよりもはるかに高い価値を有する場合は沢山あるのだ。しかし、理解されないのである。

昨今の新型コロナウイルスの発生源は、中国奥地のコウモリなどと推測されているが、ウイルスが病気をもたらすエイズやサーズやマーズなどは、熱帯林の破壊など環境破壊が原因ではないかとも思われている。確かにここ50年の熱帯林の破壊はすざまじいものがある。短期間で莫大な量の森林を破壊したという意味で取り返しがつかないものがある。この巨大な破壊がウイルス病などと関連しているとすれば、現在のコロナ禍などはこの程度で済んでいるのはある意味幸運かもしれない。

地球温暖化にしても自然の摂理で地球が暖かくなる以上に人間活動が二酸化炭素の排出などにより拍車をかけているからで、パリ協定などが守られ、環境を保全できれば地球温暖化も平準化するであろう。環境と経済の両立、正常な感覚を持っている人々にとっては昔からずっとわかっていることと思われるが、為政者が理解し、本当にバランスを取っていくことが、これからの人類に課せられた重い課題である。