新着情報TOPICS

2月の駒ケ岳

昨年も雪が少なかったのですが、

今年は非常に暖かく、未だ本格的な降雪がありません。

雪かきの必要がなかったり、道路の凍結が少なかったりと非常に助かる反面、

スキー場に雪が無かったり、雪まつりなどのイベントの開催に影響がでるなど、

ご苦労をされている方も多くいらっしゃいます。

また、春以降の水不足も心配されるところです。

何事も、ほどほど、八分目くらいがちょうどいいと思うのですが・・・

暦の上では立春を迎えたとはいえ、まだまだ冬真っ只中。

インフルエンザなどのウィルス対策を万全に、

体調に気を付けてこの冬を乗り切りましょう。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.22_ジンバブエ

ジンバブエで罹ったA型肝炎-中

【事務所からの指示】

しばらくするとハラレの事務所から連絡があり、ブラワーヨの病院では回復に期待ができないから、南アのヨハネスブルグか首都のハラレの病院に移れと指示がきた。私はこの病院の施設も良いし部屋も一人部屋で居心地が良いのでここが良いと頑張ったが、だめとの指示でハラレに移ることにした。南アには国境があるので救急飛行機ではいけないだろうし、仲間はジンバブエにいるので一人になったら大変と思い首都のハラレに行くことにしたのだ。そこで、この病院で転院先を捜してもらったら、また前回と同じように感染症なので受け入れないという病院ばかりだと言われた。それでも一つ見つかりその病院に転院することになった。

【ブラワーヨの病院からハラレの病院に転院】

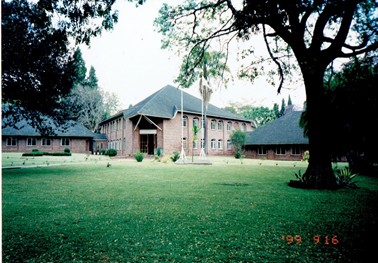

移動日は大変だった。ブラワーヨからハラレまでは救急飛行機で運ばれることとなった。病院からブラワーヨの空港までの救急車がきつかった。ストレッチャーで横になっているのだが、車の発進や停止、それにガタッと跳ねたりした時には体に響き苦しかった。救急飛行機はむしろ安定していて揺れないで苦しくなかった。しかし、ハラレの空港から病院までまた救急車が同じ苦しみだった。この時は後輩の同僚がずっと付き添ってくれた。 ハラレの病院はかなり大きな病院だった。着いたのにまだ部屋が空いてないからと人通りの多い廊下にストレッチャーに横たわったまま置かれ、1時間以上待たされた。感染症なのにこんなに人がいるところに置かれて大丈夫なのかと妙な心配をしたり、皆にジロジロ見られるのが嫌だった。ようやく部屋が空き、別棟の平屋の部屋に入れられた。2人部屋で、最初は一人だけだったが、途中で誰か入るかもしれないとのことだった。しかし、約1ヵ月入院し、だれも入院してこなかったので助かった。部屋は明るくきれいでいごこちがよかったが、ベッドが柔らかくてまいった。これならブラワーヨの病院の方が良いくらいだった。しかし、ジンバブエの病院の施設は、私がみたセネガルやブルキナ・ファソの病院とは比較にならないほど良かった。日本の大病院より良いのではないかと感じた。やはり宗主国がイギリスでこういったインフラには力を注いだからだろう。

【ハラレの病院での入院生活】

ここでの担当医はドクターハキムと言い、これまたとても親身だった。毎日血液検査と糖尿の検査などを行った。点滴はずっとやりっぱなしである。

この時ジンバブエに感染症の研究できていた若い日本人の医者が3人いてしょっちゅう見舞いに来てくれた。彼らは診断はしてはいけないことになっていたので診断はできなかったが、観察していたのだろう。いろいろとアドヴァイスをくれた。女性の若い医者は本当によく来てくれ、血液検査の値が日々悪くなっていくデータをみて、心配顔が益々心配顔になっていくので、こちらも心配になってきた。私の感覚としてはこの病院に来て、回復してきていると感じていた。

また、男性医師の一人は、この病気は治ってもこの後遺症は数年間続くので、以前のように元気に働けるようになるには数年かかるだろうと言われ、そんなものかなと思ったが、実際にそうだった。

ただここのドクターの治療方法は古い方法だった。日本に帰国すると日本の医者は、回復傾向が見えたらすぐに栄養のあるもの、タンパク質や脂質をどんどん取りなさいということだったが、ここではタンパク質や脂質は取ってはいけないだった。だから回復が相当に遅れてしまったのだった。病院食もいつもポーリッジ(お粥)で、また事務所の健康担当職員の方が毎日おにぎりやふかした野菜等を持ってきてくれて、感謝の言葉もなかったが、野菜と糖質ばかりをとっていた。

ときどきハキム医師には冗談を言えるようになり、朝の診療の時には、”High doctor, owing your good treatment, I’m still living.” “It’s good. You are getting better day by day. It’s not my power, but the strength of your strong will to live makes you restore.” などと良いことを言ってくれた。

そして退院するときには、このような大病をした後にはウツ病になり易いからくれぐれもウツにならないように気をつけなさいと言ってくれた。私は何でそんなことを言われるのかこの時は理解できなかったが、その後ウツになり、このドクターの正しさに実に感心したのだった。 そして私の回復傾向が見えてくると事務所の担当者が退屈しのぎに文庫本などを沢山持ってきてくれた。こういう時に暗い内容の本を読むのは良くなかった。それで池波正太郎や藤沢周平の時代物や椎名誠のエッセイなど事務所にあったものをほとんど読んでしまった。何しろトイレに行く時くらいしか立つことができないので、一日に数冊も読めてしまうのだった。

【ここで聞いた東海村原発事故】

ここで日本の1999年9月30日だが、持ってきていたラジオで日本の短波放送をつけた時に、「近隣の住民は直ちに避難して下さい。」と緊張してしゃべるアナウンサーの声を聞き恐怖を感じた。東海村JCO臨界事故だった。ジンバブエで寝ながらも原発事故で日本は沈没してしまうのではないかと震撼した。

【隣の病室】

私の隣の部屋は産科の部屋だった。お腹の大きい女性が入院して来るとほぼその日の内にオギャーという声がして、一泊して翌日には退院して行くのだった。中にはその日のうちに退院して行く人もいた。まあ丈夫なものだと思ったが、経済的にも入院するのは大変だからだろう。

つづく

新年会 兼

先日、1月18日 土曜日に、しゃぶしゃぶ&お鍋会が開催されました

社内でお昼の時間にみんなで食べました🤤

スタートはしゃぶしゃぶ。お肉かお魚です

鯛と鰤,牛と豚 🐮🐷🐟

沸いたお湯と食べる人の熱気で室内の湿気が.....

お肉!!!!!!(魚の写真を撮り忘れました・・・・・🤕)

(撮影者はインスタ映えなど言うものがよく解っていないため写真下手で魅力を伝え切れず。)

個人的に毎年楽しみなのは、レタス&餅しゃぶをゴマだれで食すことです

薄くスライスした大根とブリをポン酢で合わせても美味です(もはやブリ大根)

お肉が美味なのは勿論ですが…

しゃぶしゃぶの次はお鍋です

寄せ鍋とキムチ鍋

この、キムチ鍋が、うまい!!!!

味の秘密を教えてもらいました(作る様子も後ろで見てました)

写真では少し判りにくいかもしれませんが大鍋が2杯分😗

〆にうどんを投入・・・・

みんな食べ疲れちゃった…..

食後のデザート、アイスは別腹…? 😑