新着情報TOPICS

この時期の中央アルプスの麓

私の住んでいる駒ヶ根市の南側から中央アルプスを望むと、こんな感じで見えます。見ようによっては、大仏様が寝ているようにもみえるようです。左側が頭、真ん中で手を組んでいます。

さらに、麓に近づくと、シャクナゲやヒトツバタゴが咲き乱れています。今の時期、ならではの光景です。

駒ヶ根の名物

駒ヶ根の名物と言えばソースかつ丼が有名だと思いますが、自分はあまりソースかつ丼がそこまで好きでではないので会社でたまにおやつで買ってきて頂く、草餅が絶品でこれが本当の駒ヶ根名物ではないかと思っています。甘すぎず、なめらかでヨモギの香りがたまりません。ちょっと小さいのが物足りなさを感じますがこれくらいがいいのかな。駒ヶ根に来たら是非食べて頂きたいと思います。そういえば自分も最近食べていないので食べたくなってきました。

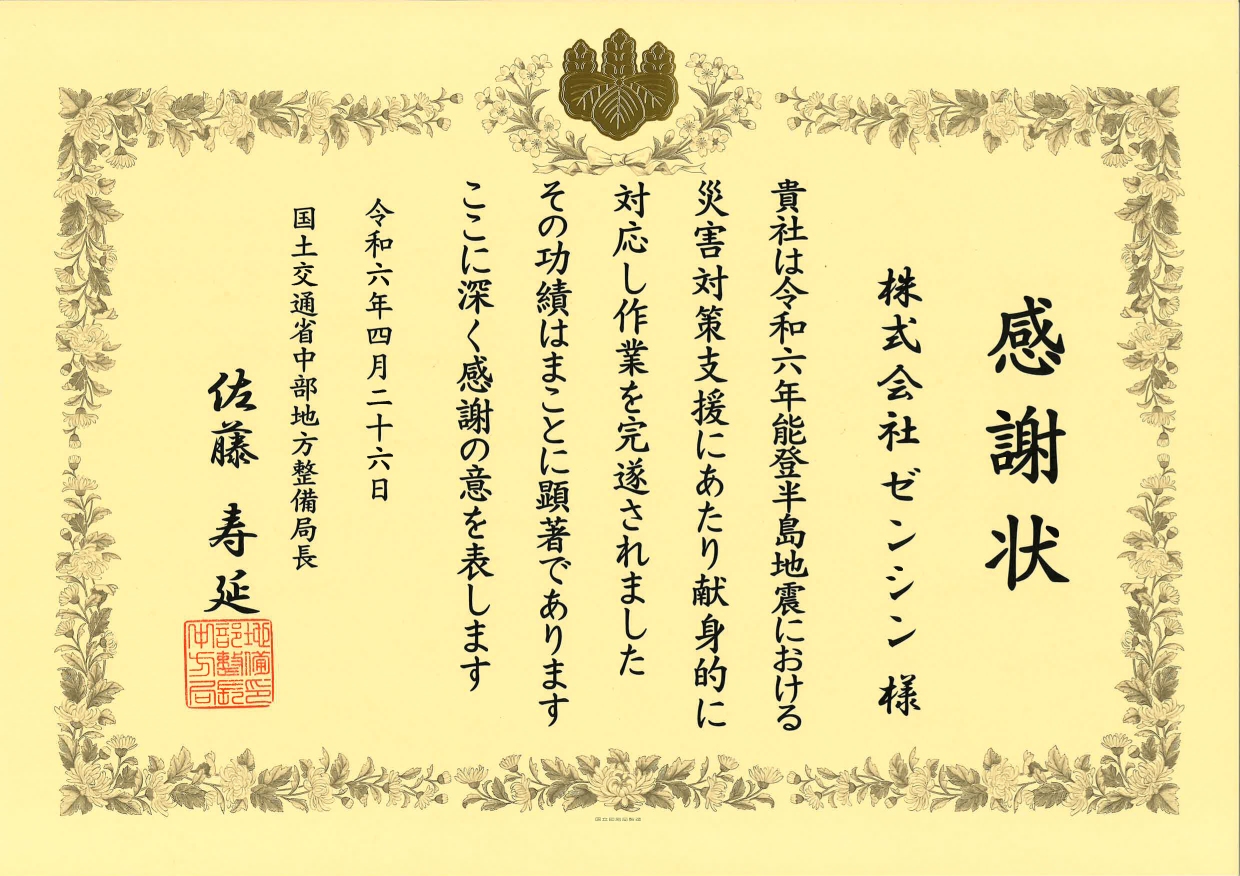

国土交通省中部地方整備局様より感謝状をいただきました

令和6年1月1日に発生した能登半島地震における災害対策支援に対して、

災害対策関係功労者表彰において感謝状いただきました。

1月1日、元旦の地震発生を受け、1月3日から9日までの7日間、

国土交通省天竜川上流河川事務所のTEC-FORCEに調査支援として当社の社員2名が同行しました。

現地では持ち込んだUAVなど活用しながら被災状況の把握に努めました。

【ゼンシンの日々】 2024年4月15日 「能登半島地震による被害への対応」

今後も地域の安全に寄与できるよう努めてまいります。

能登地方のさらなる復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。