新着情報TOPICS

桜満開

会社の前にある公園の桜が、満開となりました。

4月11日。満開は概ね昨年と同じくらいでしょうか。

今年も昨年と同じような方向より、撮ってみました。

遊具も新しくなって、桜と共に色鮮やかです。

イワヤマツツジ(トウゴクミツバツツジ)も咲き始めました。

花咲き誇る季節の到来です。

4月の駒ヶ岳

森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.9

セロコラでの森林調査

キャンプでの朝

翌1980年12月4日(木)、キャンプ地では、朝霧が晴れてモルゲンロートという感じのきれいな朝焼けであった。

調査地に入る前の挨拶

昨日偵察しておいた場所へ行く。どこの森林に入るにも牧場を通らねばならず、必ず持ち主に挨拶が3回くらいある。それに非常に時間がかかる。話好きのパラグアイ人はテレレやお菓子を出してきて、話していれば1時間でも2時間でも平気でしゃべっている。永遠にしゃべるのではないかと思わされる。

言葉はポルトガル語かスペイン語かグアラニー語である。この時は、スペイン語もさっぱり聞き取れず、何語で話しているのかさえわからなかった。

テレレというのは、牛の角を容器にし、その中にマテ茶を入れて、冷たい水を注ぎ、ボンビージャと言って、先にマテ茶の葉をこすものがついた金属製のストローのようなもので吸って飲むのである。そこにいる全員がボンビージャを吸って回し飲みする。何人もの人が同じ吸い口に口をつけるものだから何となく、ためらいを感じてしまうが、酒のおちょこの回し飲みも似たようなもので、慣れるとどうということはない。お湯をいれたものをマテと言う。

調査地の設定

牧場からようやく森林の端に到達する。起点を決めて航空写真上に指針(その位置を航空写真上に針で刺し裏側にそのポイントがわかるように記載)する。起点から林縁の影響を避けるため、測量して約250m奥に進む。ここは、高木は予想外に少なく、既に抜き伐りされている。そのため光が入るとやたらに灌木が生え、ブッシュとなっている。その後プロット(標本地:大きさを500m×20mとした)の長さ500mを加え合計750m進むのに、作業員3人がブッシュを伐り開き、その後を別な3人で測量して進むだけでも丸々1日かかってしまった。

虫ノイローゼ

最初森林に入った時はブヨの多いのにびっくりした。虫ノイローゼという言葉があるというのを聞いていたが、なるほどと思った。長袖を着ていたが、顔の回りや皮膚がでているところにはブンブン、ブンブンとブヨが飛びまわり、葉っぱのついた細い木の枝で常に顔の周りをはたいていないと無数のブヨがたかるのであった。一瞬でも手を休めると、すぐにブヨだらけになってしまう。さされるとかゆくてしかたがない。

これは周辺に牧場が多いからだ。牛の周りには無数のブヨがたかっている。近くに牧場がある森林に入ると無数のブヨが寄ってくる。近くに牧場がなければブヨはかなり少なくなる。

日本からはセンスを持って来ていたが、ロストバッゲージになってしまったために無い。しかし、センスでよけられるようなブヨの量ではない。次回からはうちわを持ってこようと思う。

測樹

翌12月5日(金)は昨日設定したプロット内を測樹する。プロットは50m×20mの小プロットを10個つなぎ合わせたものにし、合計で500m×20mとし、1haの大きさとした。その枠の中に入る胸高直径(1.3mの胸の高さ)10cm以上の樹木全てについて、樹種、樹高、枝下高、胸高直径、枝下高の直径を測るのである。

その日は1日かかって、プロットの半分も測樹できなかった。枝下高の直径はアメリカ製のペンタプリズマを日本に取り寄せて、日本からパラグアイに持ち込んだ。ペンタプリズマというのは、簡易に直径を測ることができる機械で、機械の中にプリズムが入っていて樹木までの距離に関係なく、カメラのファインダーのようなものを覗くと、樹木の幹の左端と右端を直線で合わせられるようになっていて、それを合わすと、バーが幹の直径と同じ長さにスライドし、幹の直径が測れるものである。

林内でのバーベキュー

昼は持って行った肉を林内で焼いて食べた。朝国道沿いの店で大量に買って持ってきた。

しかし、暑いので肉はすぐに痛む。焼こうと思ったところ、既にウジが湧いているのもある。しかし、焼いてしまうので大丈夫だろう、ちょっと痛みかけた肉の方がおいしいだろうと焼いて食べた。これが何とも言えずおいしいのである。

しかし、パラグアイ人達も食べ過ぎか肉が痛んでいたかで、翌日は腹を痛めた模様である。幸い私はこの時は大丈夫であった。

林内で肉を焼く

ようやく1プロット終わる

翌12月6日(土)はペドロ・ファン・カバジェーロから昨日と同じプロットに向かい、残りの測樹を行い、ようやく1プロットの調査が終わる。終了後、再度キャンプへ向かう。

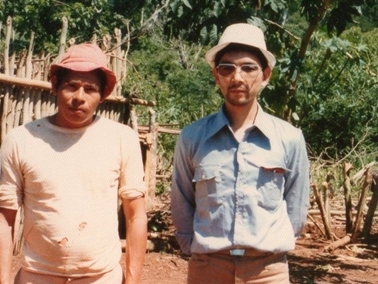

グアラニー族の大酋長に会う

12月7日(日)は朝7時に出発。別のプロットを捜す。途中、先住民に会う。筋骨隆々で、背中に銃とアルマジロを背負っている

銃とアルマジロを背負う筋骨隆々の先住民

9時頃先住民の部落へ着く。パラグアイの先住民はグアラニー族というが、その中のAba族と言った。聞くと75才だというじいさんが孫の面倒を見ている。いろいろ話していると大酋長がいるからそこへ挨拶に行こうという。

すぐ近くで約1Kmの道程だという。「じゃあ行こう。」と後ろから追って行くと75才とは思えないくらい歩くのが早い。追いつくのがやっとだ。暑くて汗が噴き出す。着いてみれば決して近くはなく、1時間以上、約5km程歩かされて、大酋長の家に着く。この辺の先住民達には1時間歩くなんてたいした距離ではなく、すぐ近くなのだ。

残念ながら、大酋長は、全くの文明人となっていて、大酋長というよりもそこらの「おっさん」という感じであり、期待はずれであった。グアラニー語を話し、スペイン語は話さない。

知事の保護認定書を持っており、その内容は「軍人も民間人も先住民の生活の邪魔をするな。」というものであった。

グアラニー族の中のアバ族の大酋長と。

先住民の大酋長の家で弓を引かせてもらう

先住民の大酋長の家では弓を引かせてもらったり、ハンモックで休ませてもらった。

その後、その日は昨日のプロットに戻り、そのプロットの500mのラインを設定して終わる。直射日光は森林のないサバンナ状の場所ではもの凄い強さで、とてつもなく暑い。林内も雨が降らなくなり段々と暑くなってきた。

ひどい下痢になる

翌12月8日(月)はもう一度プロット1を確認しに行く。途中でシカを見る。アリ塚がもの凄くある牧場がある。この日の暑さはもの凄く厳しかった。

キャンプに戻るとグロッキー状態だ。すぐに横になる。熱中症だ。水を十分に取り、元気になり、回復した。その後、下痢となり、ひどい状態だ。原因は昼に飲んだテレレに違いない。汲んできた川の水をテレレにそのまま注ぎ、飲み回し、回りに牧場が多かったので、牧場から牛の糞などが混じっていたのだろう。パラグアイ人も同じようにテレレを飲んでいたが、彼らは慣れているので何ともなかった。もっと気をつけるべきであった。

レラスコープの使い方のトレーニング

翌12月9日(火)は、3番目のプロットの偵察を行いつつパラグアイ技術者へレラスコープの使い方を教え、トレーニングをする。レラスコープというのはオーストリアのビッターリヒ博士により考えられた「林分胸高断面積測定法」を応用し、森林の万能測樹高器として発明されたものである。傾斜地の距離、樹木の直径、樹高、胸高断面積などを測れるのである。扱い方が少し難しく、慣れが必要で、皆すぐには使えるようにはならなかった。

測定には、レラスコープよりも樹高はブルーメライスという簡易な測定器、直径は直径巻尺とペンタプリズマで測るのが簡単で効率はずっと良さそうだった。

午後はキャンプを片付けてポンタ・ポラのホテル・エル・ボスケへ戻った。

つづく