森林紀行travel

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.5_小仏峠から高尾山

2023年(令和5)年4月1日の土曜日、小仏峠から高尾山を登った。今はヤマレコという歩いたルートを記録してくれる便利なアプリもある。一緒に歩いたメンバーが記録していたのが、次のルートである。歩いた時間は約5時間。歩行距離は7.2km、累積の登りは587mだからたいしたことはないように思えるが、実際はもっと長距離を歩いたようだ。記録上は7.2kmだが、10km以上は歩いたと思う。山道はアップダウンが多く、クネクネだから地図上の距離よりももっと長いだろう。だからヤマレコも歩行距離については改良の余地があろう。天気が良く4月にしては強い日差しにあたったからだろうかあるいは私が年を取ったからだろうか翌日は少しだが疲労感が残った。

高尾山から小仏城山を通り相模湖へ抜けるルートは、昔何回か歩いたことがある。今回は小仏峠から高尾山への逆ルートだ。

メンバー

いつも一緒に行っているフランス人の神父さんのグループでの山登りである。今回は女性が10人、男性が5人ほどである。今回もカメルーン人の方が参加している。いろいろな種類の体を動かす活動があるが、少し歳が行くとどのような活動でもほぼ女性の参加者の方が圧倒的に多いようである。例えばマラソン、ヨガ、ピラティスなどもそうである。精神活動でも趣味としての語学なども女性の方が相当に多いと思う。

JR高尾駅に集合

高尾駅から9時12分発の小仏峠行のバスに間に合うように集合せよとのことだった。しかし、9時頃までに高尾駅に着いていたのは私ともう1人の方のみで、多くの参加者はギリギリか少し遅れて来た。幸い天気が良く、登山客が多いのでバスが増発され、9時20分過ぎに高尾駅を出発したため遅れてきたものも間に合った。

小仏峠バス亭から登り始める

終点でバスを降りた。すると目の前を中央道が通っていて、すぐに小仏トンネルに入る場所だった。天気が良く、サクラも満開で絶好の登山日和だった。

景信山への分岐

歩き始めて、わずか20分くらいで景信山への分岐の道標がある。景信山もすぐ近くだ。

植物観察をしている集団を追い抜く

しばらく歩くと10人ずつくらいのグループに分かれて植物を観察している人達を追い抜いた。聞けば、東京都の森林インストラクターがリーダーとなり、一般人を募集した植物観察会とのことだ。全員で60名ほど参加しているとのこと。行きは植物観察で帰りはゴミ拾いのボランティアとのことだった。それで全員が大きなポリ袋を持っているのだ。とっても良いことだ。多くの花が咲き始めた早春のため、植物観察会の方が面白そうだった。我々のグループのメンバーにも色々な花を観察するのは面白いから見るように勧めるのだが今一つ興味がわかないようだった。歩くだけで回りを観察しないのは多くの楽しみを失っていると思うのだが。

増えたのであろう

この周辺の植生

この辺りの代表的な自然植生帯は、常緑広葉樹林帯から夏緑(落葉)広葉樹林帯の境界にあたる。多少標高が高いのでどちらかと言えば、夏緑広葉樹林が多い。しかし、スギの人工林の中にもアオキ、シロダモ、ヒサカキなどの低木の常緑広葉樹が多く見られる。スギがなければ、高木はカシ林やシイ林ももっと現れるであろう。だが、スギ、ヒノキなどの人工林以外の自然林では、コナラ、クヌギの類が圧倒的に多い。これも昔の薪炭林の影響と思われる。ブナはこの辺では標高の低い所に現れるイヌブナである。カエデやヤマザクラも多い。針葉樹では尾根沿いにモミやアカマツが多い。

尾根沿いには時々大きなモミもある

小仏峠

1時間ほど歩いて、小仏峠につく。バス亭から2.8kmとのことだ。ここまでは比較的緩やかな登りだった。ここで一休みだ。

城山で昼飯

小仏峠から30分ほど歩いて(小仏)城山の頂上である。標高は670mだ。高尾山が599mだから高尾山よりも70m高い。城山の頂上には城山茶屋があり、長椅子やテーブルも沢山あるので、15人がまとまって昼飯を食べた。天気も良くおしゃべりタイムでもある。茶屋でみそ汁を買って味わっているものもいる。この日はエープリールフールだったので、ここから高尾山まではあと4時間は歩くよと言ってみたりすると、すかさずウソでしょうと返事がくる。実際は1時間半ほどで着くのだが。ここで、大ウソの言い合いを楽しんだ。

城山から高尾山へ

ここから登山客がグッと増えた。行列までは行かないとまでも人がとぎれることがない。

高尾山山頂

午後1時40分頃に高尾山山頂に着く。歩き始めてから4時間後だ。4月1日にしては暑い。山頂の自動販売機でジュースなど買って飲んでいるものもいる。ただし、値段は低地よりもかなり高い。しばらく休憩して高尾山口駅を目指して下ることにする。

薬王院

下り始めてしばらくして薬王院に着く。薬王院は、真言宗智山派の関東三大本山の一つだそうだ。天平16年(744年)に聖武天皇の勅命により東国鎮護の祈願寺として、行基菩薩により開山されたそうであり、その際、本尊として薬師如来が安置されたことから薬王院と称しているとのことである。

薬王院の下のスギの巨樹並木

このスギ並木や内側に広がるスギ林には、高いものは45mほどの樹高があるとのことである。胸高直径は2m程度ある。50mを超えるスギは日本にもめったにないので、この周辺のスギは日本でもかなり高いスギである。しばらく下るとタコスギがあるが、タコスギの樹高は37mとのことである。

1号路を下る

ここからも少し下るとケーブルカーとリフトがあり、くたびれたメンバーはそれらを使って下り、元気な者は1号路を歩って下ろうということになった。ケーブルカーよりリフトの方が面白いからと少しのメンバーがリフトで降りた。しかし、いずれも乗り場は行列でかなりの時間を待たないと乗れない状態だった。

1号路はほぼ舗装されているが、かなりの急斜面である。ブレーキを掛けながら降りるので太ももの筋肉にひびく。逆向きで下ると太ももにひびかないので楽だ。明日は筋肉痛か?下って沢沿いに出ると道の傾斜も緩やかになる。この沢沿いのスギの樹高は相当に高い。胸高直径は1ⅿまではいかないが高さは45m程度はありそうだ。ひょっとすると薬王院下のスギ並木のスギよりも高いかもしれない。

ケーブルカーの終点に着く

午後3時半くらいにケーブルカーの終点に着いた。ここからもう少し京王線の高尾山口駅まで歩き、ここで解散となった。天気が良く、最高の登山日和だった。

東京周辺で最も手ごろな登山地としては何といっても高尾山だろう。都心から約1時間でアクセスでき、かなりの登山気分、森林浴を味わえる。まだ、4月初めだったからひしめきあうほどの人でなく良かったもののゴールデンウィークは相当な行列になると思われる。特に今年は、コロナ対策のマスクを付けるのは個人の自由に緩和されたから例年に増してごったがえすと思われる。

私は高尾山には数えくれないくらい登っているが、一度は登る価値はあると思うので、登ってない方は、是非登ってみて下さい。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.4_赤ボッコ(山)

2022年10月22日(土)に,ここから奥多摩の山が始まるという位置にある「赤ぼっこ」山に登った。青梅駅の次の宮ノ平駅から南側の山塊の尾根伝いを歩き青梅駅に降りた。赤ボッコとは赤土のことだそうで、1923年の関東大震災の際、赤ボッコ周辺の表層が崩れ落ち、赤土が現れたとのことだ。関東ローム層が現れたのだろう。

【メンバー】

この山行は、フランス人の神父さんが月例登山として行っているもので、この山行に参加したものである。神父さんと言っても一般人と同じ格好をしており、神父服をきたかしこまった方ではない。この神父さんと知り合ったのは12年前で、当時、私がブルキナファソの仕事をしていたので、フランス語を教わっていたからだ。その時以来のつきあいで、私もこの月例山行には相当数、参加している。他のメンバーは、2人のフランス人の方に1人のカメルーン人の方、それに私を含め日本人6名で合計10人だった。

神父さんはローマ教皇から日本に派遣されているもので、もう何十年も日本に住んでおり、定年まで日本の企業に勤めていた。そして布教活動や住民擁護のボランティア活動などをしている。カメルーンの方は難民である。カメルーンはフランスとイギリスの植民地だった地域により二分されているとのことで、その影響で、地域の対立があるそうだ。それが原因で内戦にまでなったということである。この方の父さんは政治家で、父さんと兄さんは内戦で殺されたとのことである。母さんと弟ははモロッコに逃れたということである。この方は日本に逃れてきたが、牛久にある入国者収容所で2年も収容されたとのことである。その後、収容所から出たものの監視され自由に働くこともできないとのことである。私もこの収容所に神父さんと一緒に行き、収容者を励ましたことがある。神父さんは時々収容所に行き支援している。

【集合】

8時50分に青梅線の宮ノ平駅に皆集まった。

【宮ノ平駅から和田橋へ】

宮ノ平駅から南西に向かって歩き始める。多摩川の上流に向かって歩く。駅から少し歩いたあたりから愛宕山付近の伐採地が見える。かなり大きい皆伐地だ。

しばらく歩くと消防署があり、訓練中であったが、消防署員がとても丁寧に和田橋方面への入り口を教えてくれた。消防署のすぐ近くに多摩青梅七福神という旗を掲げた明白院があった。明白院から下り気味に歩いて左に入ると、まもなく多摩川にかかる和田橋だ。

【和田橋】

ここは、多摩川の上流域にあり、これから渡るのが和田橋である。多摩川は138㎞の長さがあるそうで、この上流には小河内ダムのある奥多摩湖があり、さらに東京都の最高峰の雲取山(2,017m)もある。さらに奥の山梨県の甲州市(旧塩山市)の笠取山(1,953m)が多摩川の源流とのことである。この和田橋から上流を見た景色が、とても美しい中秋の景色と感じた。

【愛宕山分岐へ】

和田橋からしばらく舗装道路を歩き、山道に入り愛宕山分岐を目指す。緩やかな登りで、歩きやすく、また薄曇りで暑くなくとても歩きやすかった。途中でモグラなども見つけた。

【天狗岩の分岐へ】

愛宕山の分岐を過ぎて、天狗岩の分岐を目指す。天狗岩の分岐に着くと皆は、天狗岩には行かないで、赤ボッコの頂上を目指して歩いて行ってしまった。私と数人の仲間は天狗岩まで行こうとしばらく行ったが、下ってから登らなければならないので、時間がかかる。あまり遅くなると皆に迷惑をかけるので、少し下ったところで引き返し、赤ボッコの頂上に向かった。

【赤ボッコの頂上】

赤ボッコの頂上に着いたのは11時過ぎくらいだった。頂上の標高は409.5mで、ここにあった温度計を見ると気温は、約15度だった。ここで昼食を取りながら約1時間休憩した。皆それぞれお弁当を持ってきて、食べながらおしゃべりをして楽しい時間だ。いろいろなお菓子も持ってきて、皆で分け合って食べる。西に奥多摩の山の大岳山や川苔山が見える。北西には日光あたりの山までも見える。

奥の院(1,077m)

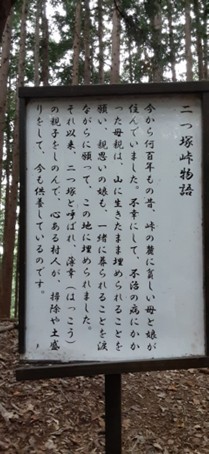

【馬引沢峠を経て二ツ塚峠へ】

赤ボッコから馬引沢峠を通り、二ツ塚峠に向かう。しばらくすると立派なフェンスで囲まれた土地がある。動物除けだとすると立派過ぎるので、何かと思っていると二ツ塚のゴミ処分場だとのことだ。東京の多摩地区の一般家庭ごみをここに搬入しているそうだ。一般家庭から排出されるごみ・資源物は、中間処理施設で焼却するものと資源化されるものに分別され、焼却灰は、この二ツ塚最終処分場に搬入し、エコセメント化してリサイクルされ、埋め立てはされていないということだ。しかし、この施設を作るときには住民反対運動もあり、大変だったようだ。

【多くの大木がある】

この周辺は、コナラの大木が多かった。自然植生としては、ヤブツバキクラス域のクヌギーコナラ林で、一般的にはこの辺にあるクヌギ、コナラは二次林として成長したものである。おそらくこの周辺は低標高なので、昔は里山で薪炭林として利用されていたものが放置されたものと思われた。しかし、尾根上にはモミの大木もあることから、この尾根上ではコナラが天然林として成長したものと思われた。ヤマザクラの大木も多かった。

【二ツ塚から天祖神社へ】

二ツ塚から約1時間ほど下り、天祖神社へ至る。もう青梅駅は近いだろうと思っていたので、この行程は、かなりあったように感じた。

天祖とは大辞泉によれば、「天皇の祖先。皇祖。一般には天照大神(あまてらすおおみかみ)をさすが、古くは瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)をさしたこともある。その他天照大神から(うがやふきあえずのみこと)までをいうこともある。」とのことである。この神社は何百段の階段もあるし、相当に大きいし古いと思われた。

【天祖神社から青梅駅へ】

天祖神社へお参りし、青梅駅まで歩き、そこで解散する。解散してから温泉に向かう者達もいたが、私は少しくたびれており、温泉に入ると飲みたくもなり帰るが大変になるので、家に帰ることとした。とても楽しい秋の山行だった。

つづく

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.3_京浜工業地帯-鶴見線沿線

今回の小さな旅は,京浜工業地帯の中心を走る鶴見線を乗ったり、沿線を散歩した記録である。これは、まだコロナウィルスが、知られておらず、感染が始まる前の2019年11月1日(金)に行ったものである。鶴見線と言えば、京浜工業地帯のど真ん中を走るJR線で、都会にある鉄道ではあるが、多くの人は乗る機会がない路線だと思う。半世紀前のこの周辺はまさに、公害の中心地であったが、今は大気と海に関わる環境は改善され、昔の面影はない。現在は、2022年10月であり、この時歩いてから既に3年近く経つので、もう一度歩いてみたいと思っているが、コロナで自粛期間も長かったこともあり、まだ実現していない。

海芝浦から浜川崎の間を歩く。

鶴見駅から海芝駅へ

鶴見駅発9時30分発の海芝浦駅行きに乗った。海芝浦駅は新芝浦駅の次。この辺は全て埋立地であるが、新芝浦駅から海沿いに真っすぐ進んで、進行方向に向かって右にカーブし、長方形に近いもう一方の辺の先端に海芝浦駅がある。海芝浦駅は広い田辺運河に面しているので、景色は新芝浦より広く見渡せずっと良い。

海芝浦駅には9時45分に到着。一般人は、この駅の改札から外には出られない。東芝に勤めている人のみか改札からでることができる不思議な駅である。

海の状況

海芝浦駅にて着いた電車が鶴見駅まで戻る間、約20分間駅のプラットホームで東京湾を観察する。私は東京湾が見たくて、先月もこの駅に来て、海を見ていた。それで、この周辺の東京湾がとてもきれいになったことは知っていた。50年以上前の昔の東京湾の記憶からすると、この辺りは油がねっとりと浮いて、不気味な色をした海のはずだったが、澄んで魚も見え、全くきれいになったものだと感慨深かった。大気や水に関する環境問題は、やればできる、規制を皆が守ればできるのだと改めて思ったものである。

鶴見つばさ橋、ベイブリッジ

近くに鶴見つばさ橋、遠くにベイブリッジが見える。これらの橋は、首都高速湾岸線上にあり、横浜から羽田空港を結び、この間はとても近くなった。

海芝公園

駅に隣接して海芝公園があるが、この日は数週間前の2019年10月に立て続けてきた台風15号と台風19号に、公園の木々は襲われ、だいぶ倒れたようで、この日は、閉鎖されていた。見た感じ、倒木を避ければ、中を歩いてもどうという感じはなさそうであったが、閉鎖され、中に入れず、残念だった。

浅野駅へ

海芝公園を見た後、同じ電車で浅野駅まで戻る。新芝浦駅の次で2駅目で、5分ほどだ。

浅野駅から安善駅へ

浅野駅で降り、ここから歩き始め、安善駅に向かう。道路は、いきなりトラックが多く、人が歩くには向いていない。舗装道路を縦にコの字型に歩いた。つまり、浅野駅から最初北に向かい、途中で右に曲がり、それから東に真っすぐ歩き、また、右に曲がり南へ向かったのだ。

最初の安善駅から北に向かい東に曲がると道路の左側に寛政中学があった。半世紀以上も前のことだが、私が通っていた高校には、この寛政中学出身の者もかなりいた。この辺りは、昭和40年代は環境汚染地区の代表的地域だった。そのため、この辺りから通っていた者は公害で大変だったと言っていた。洗濯物を外に干すとススで真っ黒になるので外に干せないと言っていたのを思い出す。それにしても今はどちらかというと閑静な住宅街という感じで、本当に環境改善は可能で、公害という歴史を通らなければ、それができなかったことが不幸であったと思う。

それから「驚きの出会い」の一つにこの寛政中学出身の高校の同期生がいる。2018年にスペイン・ポルトガル音楽(ギター)の旅に参加した時、お互いに知らなかったがその彼も参加していたのだ。彼は旅の途中で体調を崩し入院してしまい、私が言葉が分かるので世話を焼いてやったのだが、帰国後話していて同期生とわかりびっくりした。同じクラスでなかったのでわからなかったが、その後ギターを通じて友人となっている。

安善駅から武蔵白石駅へ

続けて、安善駅から武蔵白石駅まで歩くが、武蔵白石駅の手前に寛政公園があり、10時半くらいにここで少し休み水分補給をした。

武蔵白石駅から大川駅へ

武蔵白石駅から大川駅までは真っすぐの道だ。一段とトラックが増えたように感じた。歩き始めて1時間近くすると、当時私は不調だった時期から体調は上向きかげんになり始めた時で、まだ完全に調子が良いわけではなかったので、だんだんと頭が痛くなってきた。それでも頭痛薬に頼らずに、歩くことができるようになっていた。

大川駅を通過し先端へ

大川駅は11時10分に通過し、歩いて行ける先端まで行ってみようと行ってみる。大川駅の手前では、幅は狭いが、緑の回廊のような緑地帯があり、その中を散歩する。多少は車から離れているので散歩の雰囲気が出る。道路際を歩くより、こちらを歩いたほうがよほど気持ちが良い。

するとどこかの工場の入り口に行き着いた。そこから海が見えるか覗いてみるが見えない。入口に監視員はいないようだったが、中に入ればきっと何らかのトラブルになるだろうと中に入るのは遠慮し、そこでユーターンしてここまで来た道を戻り、武蔵白石駅に向かう。

大川駅のこの周辺は広大な敷地を持つ工場で占められている。遠くに煙突から白い煙を出しているのが見える。おそらく水蒸気だろう。昔に比べれば大気もきれいになったもので、ほとんど匂いも感じない。昔を知っている私としては、あまりに大気がきれいになり不思議な感じがした。

武蔵白石駅から浜川崎駅へ

大川の先の道路の先端から引き返し、武蔵白石駅まで戻る。それから浜川崎駅へ行く。ここは鶴見線に沿った道路で緩やかにS字カーブを描いていく。また一段とトラックが多くなった。狭い道なので大型トラックが通る時は怖い。

浜川崎駅から昭和駅へ

浜川崎駅を12時20分ごろ通過する。浜川崎駅からは、角が丸くなった四角形の上のほうを行くような感じで歩くと昭和駅である。

昭和駅から扇町駅

昭和駅から扇町駅までは真っすぐな道で歩道もしっかりしているが、やはり大型トラックが多く、騒音もひどく落ち着いて歩ける道ではない。扇町駅は広い道路からやや狭い道を右側に入ったところにある。

扇町駅

扇町駅に13時過ぎに着く。ホームに上がりそこのベンチに座り、持ってきたアンパンとチョコレートのクロワッサンを食べた。時間を見ると電車の時間までにはまだだいぶあるので、浜川崎駅までとりあえず歩くこととする。

再び浜川崎駅へ

浜川崎駅に14時に着く。だいぶ歩き私の万歩計で2万歩以上に行っている。私は疲れてきたので、今日はここで歩くのを止め、電車に乗ることとする。ちょうど14時4分発の鶴見駅行が来た。これに乗る。

国道駅へ

途中鶴見駅の手前の国道駅に降りる。14時20分だ。ここはレトロの感じの店が残っているとのことで降りたが、実際残っているが昼間で閉まっていた。開いていても、ガード下で暗い、臭い、汚いでとても入る気がしない数件の店ばかりだった。

鶴見駅へ

国道から歩いて鶴見駅へ。14時40分に着く。駅の近くに、シークレイン美容室なるものがあった。シーは見る、クレインは鶴なので、鶴見を英語で言えばシークレインかクレインシーである。私も使っていた言い方で、秘密を公にされた感じだ。鶴見駅に着き、体調が万全でなかった私は、かなりの疲れを感じていた。

感想

ここは、まさに京浜工業地帯のど真ん中。半世紀前は公害の代表的地域であった。ここを歩いてみて環境が改善されたことを深くしっかりと感じた。昔と比べてあまりにきれいになったので、本当に工業地帯なのか、不思議に感じたが、広大な敷地をもつ工場が多く、まさに工業地帯である。そんな中で規制がかかり、それを守れば環境を改善できるということを実証した地域でもある。これは自治体が規制をかけ企業が努力してきたおかげともいえる。当時は規制をかけなければ企業は努力はしなかったのである。しかし、今やSDGsがもたらす「企業の社会的責任」なども進み、企業みずから環境改善をしていかなければ生き残れない時代ともなった。これはとても良いことである。

今後は、地球温暖化防止に向けての脱炭素に対しての対策が重要だが、これはやはり各国の努力が必要である。京都議定書(1997)が採択されて、25年。四半世紀を過ぎたのに、気候変動問題では当時より後退しているのではないかと思わされるほどである。一層の努力が必要である。また、個人、各人が努力して環境改善をできることも沢山あるだろうと、鶴見線沿線を歩いて思ったことである。

つづく

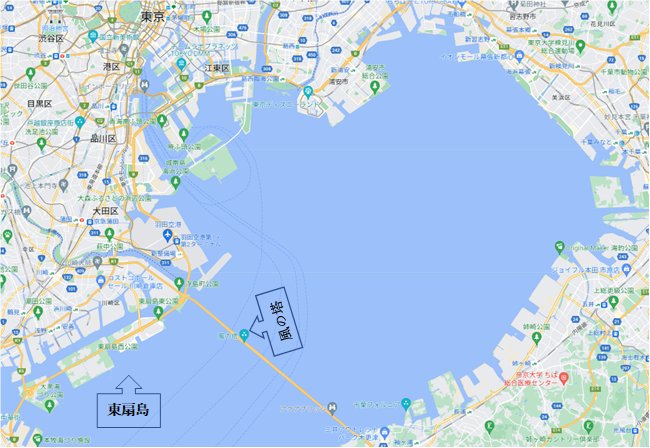

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.2_東扇島-東京湾の巨大人工島

【東扇島の概要】

東京湾には羽田空港がある巨大な人工島をはじめ、いくつか巨大な人工島がある。その中で比較的アクセスが良く、羽田空港の南に位置する東扇島を歩いてみた。この島は、物流・食品関係の倉庫が集中していて、面積は約4.84㎞²(484ha)、3㎞×1.6㎞くらいの広さの人工島である。

半世紀以上(1960年~1970年代)も前、私が高校生くらいの時は、東扇島はまだ埋め立てられていたようだが、この辺りは京浜工業地帯の真っただ中で、公害の大本山とも言っても良いような地域で、奇怪な色をしたドロドロの海、大気は工場からのばい煙とトラックの排ガスがまん延し、生物が住むには適さないような環境の土地だった。

しかし、今は生まれ変わった。環境規制により、東京湾の水質は改善し、かなり澄んでいるに近い状態になった。大気汚染もほとんどなくなり公害は見られないと言っても良いくらいに環境は改善した。島の周囲は魚種が豊富で、島の西には釣り場が設けられ、東には人工海浜があり、バーベキュー広場まである。周辺では、多くの遊漁船の姿も見ることができ、レジャー公園として生まれ変わったのである。

【東扇島へ】

この島に行ったのは、2022年5月5日(木)の子供の日である。友人と待ち合わせ、川崎駅から運行されている東扇島行のバスに、10時過ぎくらいに乗った。海底トンネルを抜けると東扇島、川崎マリエンが見えてきた。東扇島に入り、東扇島東公園で降りた。この間、約30分である。

【東公園へ】

バスを降りたら目と鼻の先が東扇島東公園だった。(以下東公園と記す)

東公園では釣りが禁止されていて、今回、私が釣りをするわけではなかったが、がっかりだった。何の魚種が釣れているのか見るのか楽しみだったからだ。西公園には釣り公園があるというので、後の西公園を楽しみにした。東公園の入り口付近はバーベキュー広場になっていて、相当数のバーベキュー用の竈が並んでいる。土日はかなり込むようである。コロナで一時使用禁止になっていたが、4月から再開したようで、祝日のこの日もかなりの人がバーベキューを楽しんでいた。

入り口からバーベキュー広場を斜めに横切り、中央のメインプロプナードを通り「渚の休憩所」まで約500mくらい歩くと人工海浜に突き当たる。ここは「かわさきの浜」とも呼ばれている。かなりの人がいるが、海に浸かっているのは小さな子供とその親くらいである。我々は人工海浜の先の「みさき広場」まで行った。ここは東扇島の最東端だ。ここで、景色を見ながら一休みし、おにぎりを食べながら友人と談笑する。やや薄く雲がかかっているが5月の子供の日にしては暑かった。しかし、天気が良くて良かった。

少し目を遠くに向ければ羽田空港に発着している飛行機も見える。相当数の発着があり、数分おきに離着陸しているように見える。

東京湾には中央部を横切る東京湾アクアラインがかかっており、これは神奈川県側の川崎市から千葉県側の木更津市までをほぼ一直線に結んでいる。その途中やや川崎市よりに「風の塔」というものがあり、それも見える。残念ながら木更津市よりの「海ほたる」は見えなかった。

ここ「みさき広場」は風が気持ち良い。海風だが、穏やかな天気なので暑さしのぎに気持ちが良い。12時過ぎまでここにいて、次に歩いて川崎マリエンに向かう。東公園から東端の船溜道路にでて、南に向かい、外貿5号道路から東扇島1号線を歩く。回りは倉庫だらけだ。高さは10m程度とそれほど高くはないが巨大な面積を持つ倉庫群が延々と並んでいる。さすが、日本の物流の拠点だ。道路はトラックだらけだが、この日は祝日だからだろうか、交通量はそれほど多くはない。

【川崎マリエン】

川崎マリエンは、高さは60mとのことである。一番上の10階に展望室がある。グルッと一周できるので、そこへ上がり、周囲の展望を楽しんだ。船と飛行機とをみながら、1時間くらい外を見ていた。ボーッと見ているだけで気持ちが良い。ここには若いカップルも多く、外の展望を楽しんでいた。

【西公園へ】

川崎マリエンの展望室を降りて、ここから西公園へ歩いて行く。途中、島の南側の真ん中あたりのへこんだ場所もコの字型に歩いて行く。

川崎マリエンから2㎞くらい歩いた歩道沿いにマツオカという会社の「あずまや」があったので、そこで一休みし、残りのおにぎりとパンを食べる。

【西公園】

あずまやから西公園は近かった。入ると岸壁が釣り場になっている。岸壁の距離は約1㎞ほどである。岸壁には数ⅿおきにかなりの釣り人がいる。釣り岸壁に沿ってずっと歩いて行くが、釣れている人はほとんどいない。魚より釣り人の方が多いのだろう。アジ、フグ、カワハギくらいがたまに釣れていた。西公園でのんびりした後、同じ道で帰途についた。

【感想】

今回の東扇島巡りは、環境問題に関しては、行政がやる気になればできるとの思いを新たにしたのが、大きな収穫だった。最初に述べたとおり、この辺りは、昔(約半世紀前)は公害の代表的町だった。それが大気も水質も大きく改善された。土壌は何を埋めたのかわからないので何とも言えないが、この島は倉庫群なので影響はないであろう。しかし、島の標高は満潮時では1ⅿもないと思われ、今後の心配は地球温暖化で両極の氷が溶けてきた時の水没であろう。

今夏の異常な暑さ、世界中で熱波に襲われている状況では、地球温暖化対策が今の世界中で最大かつ喫緊の課題の一つであろう。それにも拘わらず世界中でパリ条約を順守するための真剣な対策が取られているとは思われない。ここは日本がリーダーシップを取り、より低いCO₂排出量を設定し、直ちに実行に移し、世界をリードすべきと思う。これは、日本の名を挙げるチャンスだとも思うし、そうすれば各国の日本への尊敬の念ももっと強くなるであろう。そして地球は温暖化が止まり正常な温度へ戻る第一歩が踏み出せるだろう。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.6_紫禁城

筆者紹介

2006年7月28日(金)

朝

朝は昨日スーパーで買ったパンやヨーグルトを食べ、8時半にRiさんが迎えに来てくれ、万里の長城や故宮博物館を案内してくれる。しかし、また天気が悪い。朝から雨が降っている。Shuさんはもう何回も行っているのと、強行軍だったので疲れており休養することとした。

万里の長城

万里の長城の北京の入り口まで高速道路で1時間以上かかった。ここは森林公園となっていて北京市林業局が管轄している。

万里の長城にて

公園の事務室に行き、Riさんが手続きして、我々は森林の視察ということで万里の長城に登ることができた。登って東側の城壁はあまりに人が多く、列をなしているので西側を行く。結構急な坂もある。一頻り歩くと色々なお土産屋があり、また押し売りが沢山いる。金属のプレートでできた登頂記念板に名前を彫ってあげると押し売りにきたものが、150元(2,250円)で良いという。10倍くらいは吹っ掛けているだろうと思ったが、それより少し高い20元から交渉すると、あっさり30元で(約450円)で折り合ってしまった。

次におばさんがTシャツの押し売りに来た。このTシャツも100元から始まり20元(約300円)で折り合った。次の押し売りのおじさんは万里の長城の写真案内本を売り付けに来た。これも100元から始まり20元で折り合った。相場がわからないが、20元だと300円だから私には安く買えたのかなあと思っていた。Riさんに聞くとどれも非常に安い良い買い物だったと言う。

降りる

もう降りる時間だとのことで、1時間くらい散歩したところで、同じ道を戻る。途中、日本人のように見えた若い女性がいて、英語をしゃべっているので、英語で話しかけたらインドネシアの女性であった。姉妹で観光にきており、妹が中国に住んでおり、姉がオーストラリアから遊びに来たということであった。姉はオーストラリアの大学を卒業したとのことで、若いRiさんと話が合いそうであったが、時間がきたのでそこで分かれ万里の長城を降りることにした。

昼食

昼は北京林業局のShuさんと若い女性のKakさんが待っていてくれた。勧め上手でまた、生ビールを2杯飲んでしまった。生ビールはビンの燕京ビールよりははるかに美味かった。

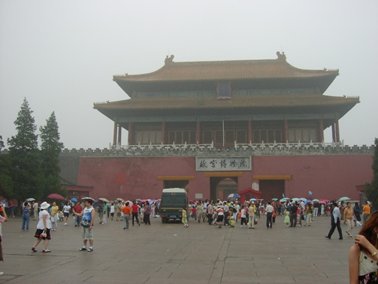

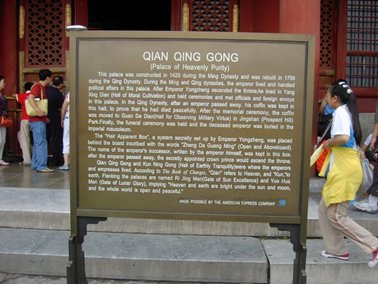

故宮博物館

昼食が終わり、故宮博物館まで車で送ってもらった。Riさんは引き続き故宮博物館を案内してくれた。紫禁城とも言われる。

私は台湾の故宮には行ったことがあり、台湾の故宮の方が貴重なものが多いと聞いていたが、確かに展示物はそうであろうが、北京の故宮の建物の大きさと多さには圧倒された。

明王朝の永楽帝が建設したとのことだが、清朝最後の皇帝、溥儀まで500年余りも皇帝の居城だったところだ。私もラストエンペラーのように、紫禁城の階段の上に立ち、天安門方面を眺め皇帝の気分を味わった。とてつもなく大きく、素晴らしいものを作ったものだと思った。

「このヒノキ科の外来種は、伝統的な庭園、中庭、寺などに植えられる。長寿で美しく皇帝の建築に使われるだけでなくその姿が特別である。」

「中国に生育する貴重な樹種である。樹皮がレイスバーグ(網のような皮)になっているこの樹種は皇帝の住居、庭に完全に調和する。まだらでミルクのような樹皮、“将軍の白い衣服”は長寿の特徴である。突き出た根は龍が這う如くである。」

高さ20m。殿内には「正大光明」の額がある。明代は、皇帝と皇后の寝宮、清代以降は、皇帝の寝宮と執務室のこと。

天安門広場の前の警官

天安門広場も巨大である。その前の道路の幅も広い。その道路の信号で、交通整理をしている警官がいた。ときどき幅広い道の信号を無視して渡る人もいた。しかし、警官は怖そうで信号を無視して渡り、捕まったら大変なことになりそうだったので、おとなしく交通整理に従っていた。

王府井(ワンフーチン)に行く

その後、王府井まで歩いて行った。王府井は北京の繁華街だ。天安門からかなりの距離を歩いたようだったが、それほどでもなかったかもしれない。おりから足のかかとが痛くなったためで歩くほどその痛みが激しくなり、距離を感じたからかも知れない。

王府井に着き、くたびれたので、路上の青空レストランでまずビールを飲む。それから本屋に入ると地方の地図も沢山揃っており、ここで求めていた河北省の地図も買えた。

王府井は金曜の午後だからか歩行者天国で道幅が広いにもかかわらず、歩行者でごったがえしていた。横道の店の窓口で串焼きなどを売っている通りに入ると通りが狭いのでもっとごったがえしているが、活気を感じた。それからRiさんと少し余裕のあるレストランに入り、またビールを飲みながら食事をした。そこでRiさんと分かれ、タクシーでホテルに戻った。かなりのスピードで走ったタクシーが、ホテルまで30分以上もかかり、この時も北京市の巨大さを感じた。

小さな金魚鉢を買ってくる

ホテルに戻るとShuさんは別な小型、小型といってもサッカーボールよりも少し大きいくらいのガラス製の金魚鉢を買って来ていた。機内持ち込みで持って帰るとのことだ。

それからShuさんとスーパーへ買い物に行き、帰りにShuさんが、「お腹がすいた。」と言うので近くのレストランに入り、ラーメンを食べた。あまり美味しくないが、北京にしてはまあまあか。小さい瓶で50度の白酒を取るが安かったせいかまずいので、飲むのは止めた。それからホテルに帰って荷物をまとめた。

7月29日(土)

帰国へ

朝、6時にMaさんが来てくれた。ホテルをチェックアウトして空港へ。途中Shuさんが昨日頼んでいた資料をMaさんが持ってくるのを忘れたので、北京林業局へ戻り、書類を受け取る。それから空港へ。空港へは3車線の立派な高速道路であるが、近づくに従って渋滞となる。7時過ぎに空港に着く。ここでMaさんと別れる。

出発は9時40分である。広い空港なのに人、人、人でごったがえしている。搭乗手続きをして中にはいろうとするが、持ち物の申告書はただ紙を集めるだけで、見るわけでもなく、全く意味をなさず、なんで書かせるのだと思ったが、何かあった時に確認するために書かせているのだろう。荷物のレントゲン検査で、お土産でもらってリックサックに入れていた白酒が引っかかった。外にでて別梱包で成田に送らなければならないと言われる。もう一回外に出て手続きしないならば、これは置いていけと言われる。面倒だから置いて言っても良いと思ったが、Shuさんが外に出て手続きをしてくれた。

それからラウンジに入り、朝飯を食べ、残りの元でお土産を買った。帰りの飛行時間は日本まで2時間半くらいであった。偏西風に乗るので行きと帰りで1時間くらい飛行時間が違い速かった。仕事だからだろうか、久々に様々なカルチャーショックを受けたが、中国人に対する親近感はずっと抱いたままだった。楽しい旅であった。

帰国後

1週間ばかりの出張の旅だったが、毎日、昼と夜には白酒やマオタイといった40度~60度くらいの強い酒を飲まされたので、体が悲鳴を上げたようだ。しかし、美味しかったことは間違いない。その後、ビールを一杯飲むだけで、蕁麻疹がでてまいった。数か月後には治ったが、アルコールアレルギーになるとは思いもよらなかった。

おわりに

2022年となりこの紀行文当時から16年後の今では、白酒のようなあのような強い酒は私の体は、受け付けなくなっていると思うが、多少でも飲めたらさぞ美味しいだろうなと思う今日この頃である。

さて、本文に書いたように中国は、GDPで2011年に日本を追い越した。中国はその後も日進月歩で成長をし続け、日本はそのまま低迷しているので、2006年当時は日本が中国の2倍程度だったGDPが、2021年には中国が日本の3倍程度になった。16年間で実に6倍もの成長である。

GDPの成長とともに環境改善も進んでいるようで、2022年の冬季オリンピックを、テレビを通して見ただけだが、中国の大気汚染も相当に改善したように見えた。ガスっていた大気が澄んでいるように見える。一部の地域が改善しただけかもしれないし、まだまだ環境対策は必要であろうが、PM2.5も日本まで飛来する量は減って来ているのではないだろうか。色々な意味で中国が良いお手本を示してくれるように望むものである。

さて、今回の紀行文は観光旅行的な感じもあり、接待も多く、読者の方には何か分かりにくかった部分があったのではないかと推測する。そのあたりは行間を読んでいただくこととし、この紀行文を終わることとしたい。

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.5_大苗による植林地

筆者紹介

2006年7月27日(木)

避暑山荘

今朝は6時半に世界遺産の避暑山荘を見に行くというので6時前に起きる。すぐにメールを繋げるとうまく繋がりノートパソコンにメールを落とす。30分くらいかかり全部落とした。それから避暑山荘に行った。

案内は最初からついている河北省のShoさんとFonさん、それに承徳市林業局の局長ともう1人であった。林業局ということで、ただで入れてもらった。入ると女性二人が近寄ってきてガイドをやらせよと言ってくる。それを断り、池の周りを歩いて回る。

この日も天気が悪い。ガスっていて雨が降らないだけましだ。スニーカーが湿っぽくて気持ちが悪い。太極拳やジャズダンス、社交ダンスまで大量の人数でラジオ体操のようにやっている。足で羽根突きをしている人も多い。鹿も沢山いる。多くの年寄りも石の上に足を上げて柔軟体操をしている。意外に体が柔らかい年寄りが多いのでびっくりした。

避暑山荘は600haくらいと広大に広がっているのだが、入り口付近の池の周りを散歩しただけでホテルに戻り食事となった。

朝食時に

昨日、承徳市から来てくれた人が、Shuさんの金魚鉢を割ってしまったと青くなったそうである。山荘賓館のShuさんの部屋に金魚鉢を持ち込もうとしたとき誤って落とし、割ってしまったそうだ。それでShuさんは、「割れ物だから心配しなくていいし、気にしないで良いよ。」と言った。円だと2万円ちかくのものだそうだ。

長靴を買いに

承徳市の森林を見に行く前にShuさんも運動靴を洗ってしまったので履くものがないということで長靴を買いに行った。

スーパーもごちゃごちゃしていると思ったが、整然としている。私も長靴を買うと承徳市の誰かが先に支払ってしまって、金を受け取らない。安いものではあるが、予算があるのでかまわないと言われるが、この接待攻勢にはまいる。しかし、長靴をもっと早く買えば良かったと思った。それから本屋に行って地図を買うが、ここでもShoさんに支払われてしまった。

植林計画地へ

そして承徳市の植林計画地を見に行く。ここは承徳市から車でそれほど遠くはない。袁家荘のすぐ上の斜面である。山の下にすぐ人家が迫り、また畑もある。植林するにはやり易く、保全対象もあるので良いのではないかと思った。

しかし、人家が近すぎ、地すべりなどの災害が起こった場合、植林のせいにさせられないかと心配な点も思い浮かんだ。とは言うものの植林計画地の下の方には樹木もあるし、植林した方が土砂災害は少なくなり、安全になるだろうと思われた。

町には小中高大学と学校も移転してきて、すぐ下に鉄道も走っている。谷間には少しガリーもある。

北京市に戻る

ここを見終わってから北京市に戻る。高速道路を出たところで、北京市の林業局の人と待ち合わせであったが行き違い、捜しに少し戻ったら出会うことができた。昼も過ぎたので、道沿いのレストランに入り昼食である。北京市の林業局の幹部、密雲県の林業局の局長もきている。またしてもビールと白酒で歓迎される。もう昼から飲むのが普通という感覚になってしまった。

より大きな金魚鉢をくれる

ここで最初からずっとつきあってくれていた河北省のShoさんとFonさんと別れる。このとき、承徳市のShuさんの金魚鉢を割ってしまった人が、割ってしまったものよりももっと大きな台付きの瀬戸物の金魚鉢を持って来て、Shuさんに渡した。あまりに大きいのでShuさんも戸惑っていた。車に移し替えるのも大変であったが、何とか北京から来た車に乗せることができた。

北京からの技術者

北京市の林業局から来たのは、最近結婚したばかりの若い女性のMaさんと今年入ったばかりのもっと若い23才のRiさんで、彼らが山を案内してくれた。Riさんは英語が上手で、やっと英語を話す人と出会い、私は直接話せるのでストレスがぐっと減ったという感じであった。北京林業大学で学び、中国から外に出たことがないということだったが、かなり英語は上手だった。

北京市の植林地

それから北京市で行った植林地を見せてもらう。かなり大きな大苗を使っている。今年植えるというところは岩だらけで手間がかかりそうだった。灌漑のパイプラインなども見せてもらう。パイプラインと言ってもパイプの直径は5cm 程度の細いものだった。

大苗をかついで農民が山の上に登っていく。去年植林して枯れた部分の補植とのことだ。

密雲県の林業局長は、典型的な中国人といった顔つきに見えた。Maさんは去年まで免許を持っていなかったので運転ができなかったが、今年は免許を取ったということで、今は4WDの車を運転している。

密雲県の事務所

それから密雲県の林業局に行く。立派な建物なので驚いた。局長を下ろしてから北京市に戻ろうと車に乗ると、ここでバッテリーが上がってしまった。そこで充電が終わるまで局長の部屋へ上がり、一頻り待たしてもらうことにした。この車は韓国の協力で入った車だとのことだ。中国みたいな巨大な国に日本や韓国などが援助をしているのは逆ではないかと思うくらいだった。

局長の部屋は二部屋続きで奥の部屋にはベッドまで入っている。何でベッドまであるのか聞くと昼から接待が多く、その後に寝ないともたないとのことだった。酒で肝臓を傷める幹部も沢山いるとのことだ。全体にゆったりした雰囲気が漂っていて、日本のようにあくせくして働かなくても良いなら、余裕があり精神的にも良く家庭サービスもできるだろうし、とてもうらやましい感じを受けた。どちらかと言えば南米に近い感じを受けた。

北京市へ

車の充電が終わったので北京市に向かう。北京市に近づくに従って大気汚染が激しい。天気は悪く、ガスっているようだが、排気ガスと黄砂だ。悪臭も強くなる。しかし、道路沿いの緑化は日本以上に見える。樹種はポプラ、ヤナギ、ニセアカシア、コノテガシワなどで、単調だ。高速道路沿いでも地方では街灯がないところが多く、夜の運転は危険度が増すだろうと思った。

北京のホテル

北京市では福建省のゲストハウスとなっているホテルに泊まった。高層の立派なホテルである。金魚鉢をShuさんの部屋に入れるが、あまりに大きいので機内持ち込みは無理だ。荷物で預けるのも無理そうなので、それは北京林業局のMaさんに預けることとした。

やっと解放される

今晩は、初めて中国側の同行者から開放されて、Shuさんと2人での夕食であった。Shuさんはこの周辺に地理に詳しく、近くのスーパーに行き、明朝の食糧を買い込んだりした後に、近くの屋台の飯屋に夕飯を食べに行った。選ぶものが悪かったのか、量はやたら多いのだが不味かった。

ホテルにて

ホテルに戻り、インターネットが繋がらないのでホテルの従業委員に接続をみてもらい、その間にShuさんと白酒を飲む。結局、毎日毎日飲んでいるから飲みたくなり、飲む量は普段と変わらずかなりの量を飲んでしまった。その後メールが繋がったので、すべてのメールを見て、必要な返信をした。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.4_魚鱗抗による植林

筆者紹介

2006年7月26日(水)

朝食

朝7時半に朝食。朝の食事時間が毎日30分ずつ早くなる。県知事も来て一緒に食事をする。8時過ぎからすぐにタクロク県の果樹展示園に行く。

この日の予定はビッシリ詰まっているので、相当な駆け足である。車で園内を回り、これが、モモ、アンズ、ブドウ、ナシと説明してくれる。ここでも昨日のような農薬噴霧をしているのだろうが、それを見なかっただけでもほっとした。

承徳市へ

それから承徳市の植林計画が進行中の現場に向かう。時間がかなりかかるとのことだ。9時頃ここを出発する。ここで張家口市のKoさんとは分かれた。

承徳市まで高速道路を使うが、9時半頃、高速道路上で車が完全にストップしてしまう。渋滞とも呼びがたく、全く車が動かない。ここは3車線もあるのだが、この先で道が1車線になり、そこが詰まって止まっているとのことだった。そうはいうもののこの動かなさは事故ではないかと思った。隣の車線は大型トラックのみだが、全く動かないので、運転手が車から降りてきてぶらぶらしている。我々も車から降りてぶらぶらした。

高速道路上の物売り

そのうち、自転車に乗って食べ物や飲み物の物売りが来た。どこから高速道路上に入ってくるか不思議だが、高速道路上で商売が成り立つのは面白くさすが中国だ。道路上から周辺の民家をみると、皆焼きレンガ作りの家である。

ようやく動き出して、高速道路を下り、普通道に戻ったが、やはり道は素晴らしい。問題は高速道路で渋滞が起きないように、コントロールができないことだ。ハードでなくソフトの問題のようだ。

ガソリンスタンドのトイレ

ようやく高速道路から下りたので、自然の呼び声に従って、一般道沿いのガソリンスタンドのトイレに行く。尾籠な話で申しわけない。当然ながらトイレは中国式だった。ドアなどはない。入ったら2人の男がこちら側を向いてしゃがんで、おしゃべりをしながら連れで用をたしているのであった。肥溜め式で用をたす部分が20cmくらいの幅で線状に空いており、そこを跨いで用をたすのである。小さいのは男達が用をたしている前に細い溝があり、そこで私はしたが、後から入ってきた男は2人が用をたしている間で小用をたしたので2人の目の前に一物を出すのだった。この辺はお互いに全然気にしていなくおおらかなものだった。大きいのをしていた人達は、お尻を拭かずに、そのままパンツを引き上げていた。犬のように乾いてコロコロなら良いが、柔らかい時は困るだろうと思った。それよりも清潔であることが重要である。

承徳市の現場へ

承徳市の現地へ急いでいるのだが、腹が減って来たので先に昼食を取ることにする。

昼食

承徳市の人と一緒に昼飯を取ろうということだったが、高速道路の渋滞で予定が遅れ、また、雨が激しくなってきたので、途中のレストランで昼食を取りながら雨宿りをすることとした。ここでも不味いビールと白酒を勧められる。

承徳市の関係者と落ち合う

だいぶ遅くなり午後4時頃、現場に近い高速道路を降りる料金所で、承徳市の関係者の方が待ってくれていた。ここから現場が近いのですぐに現地に向かった。

最初に植林後2年目の場所と今年植林する場所を見る。等高線に沿って地拵えをしている。魚鱗坑といって、丁寧に植穴を堀り、周りを石積みにし、雨水が溜まりやすくして保護している。

上の写真はこれから植林をするところであるが、既に雨期に入っているので、できるだけ早く植えるように促した。

それから、2年前に植栽したところを見に行く。高速道路の下の道を歩く。少し前まで降っていた雨で靴がドロドロになる。かなりの粘土質な土壌だ。高速道路に沿って上に登る。そこが2年前の植林地だったが、植林木は草に隠れてどれだけ活着しているか良く分からなかった。しかし、一部の生存木は良くわかり、一旦活着すれば、順調に成長すると思われた。

承徳市に

それから山を下り、車で承徳市まで行く。時間も遅いのでホテルに入る前に、承徳市の避暑山荘の前にあるレストランで食事をすることになった。ここには承徳市の林業局の幹部が集まっていた。靴がどろどろで悪かったが、入る前に泥を払いきれいにはした。

酔っぱらったふりして話逸らし作戦

こんなに沢山の承徳市の林業局の幹部が集まっているとは思わなかったが、最初はわきあいあいと世間話でなごやかだった。

しかし、白酒の乾杯攻勢が激しかった。多くの人が乾杯、乾杯とくるのでピッチが非常に早くてやばいと感じで沢山食べ、お茶も飲んだ。しかし、こちらがかなり酔っぱらってきたなあと感じたあたりで、仕事の話を始めたのだ。これは中国の作戦にまんまとはめられたと思ったが、既に酔っぱらっていた。

要するに援助を引き出したいのだが、私には権限もないし、そんな話を日本に帰国したら伝えると言っただけでも日本が援助をしてくれるということになったと喧伝されるに違いない。仕方がないので、酔っぱらったふりと話しそらし作戦を取った。

グデングデンで呂律の回らない口調で、援助の話は技術の話にすり替え、「もっと自分たちで植林して見本林で植林成功例を作り、日本以外の他の国の援助も引き出してみてはどうだろうか?今の活着率をもっと引き上げる技術を考えてみてはどうだろうか?」といった話を長引かせていたら、時間がきて、ピタッと宴会も終了となり、ここでもほっとした。

山荘賓館

実際に、すっかり酔っ払ってしまい、この日の宿泊先のホテルがレンストランの前の山荘賓館で良かった。床や壁には大理石がはめ込まれ、立派なホテルだった。部屋も素晴らしかった。部屋はいつもShuさんと廊下を挟み対面である。スニーカーがあまりにドロドロなのできれいに洗って、できるだけ水分を取り、壁に立てかけ乾かした。しかし、外は雨模様で湿気ているので明朝は、湿気たスニーカーを履かなければならない。

ここでメールを試みると通じそうでなかなか通じなかったが、ニフティーのローミングサービスで北京に繋いでみると通じたが、途中で切れてしまい諦めた。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.3_凄い禿山、裸山で激しい侵食

筆者紹介

2006年7月25日(火)

現地へ

この日の朝は、8時に朝食。昨日と同じ感じだ。朝食後、打ち合わせをした後に現場に行く。曇っていて、またしても雨が降りそうであるが、幸いにも霧雨程度で済んだ。現場までは車で約1時間くらいだった。

現地の山(森林)

道路際は畑になっており、畑から緩傾斜の山が続いている。山には木がない。森林がないのだ。びっくりした。どこもかしこも禿山、裸山で、草だらけである。だから物凄い土壌侵食だ。

土壌侵食

この土壌侵食の凄さといったらどうにも表現のしようがない。アンデス山脈でも大規模な土壌侵食を見たが、原因も全く同じで、昔あった樹木を根こそぎ伐採してしまったためである。

山の源頭部あたりの谷間から徐々に侵食が始まり、下流になるほど侵食の規模は大きくなり、平地になっても、まだかなりの侵食が見られる。扇状地から盆地になり、侵食された土砂が堆積して、ようやく侵食が収まるのである。次からの写真を見てもらえば良くわかるだろう。

麓に向けて侵食が激しくなっている。

途中の二次谷、三次谷の侵食も激しい。

斜面には石が多い。

斜面を登って尾根上に出る。一面の草地で禿山である。雨期のため草地になっているが、乾期には一面茶色の斜面だそうだ。ここに茶色に広がる斜面は容易に想像できた。

私は、半袖の上に薄いジャンバーを羽織っていたが、風が強く冷えてきて夏なのに手がかじかんで来た。

植林地

植林地域を確認する。針葉樹は、油松や満州赤松、広葉樹は榎などを植えているが、生存木が少なく、活着率は非常に悪い。

5月~10月にかけて雨が降り、7月、8月は雨期で月に100㎜程度雨が降るとのことである。11月~4月までは乾期で雨はほとんど降らず、年間の降雨量は400㎜程度とのことだ。これでは、乾燥に強い樹種を植林したり、植林後、数年間は灌水するといった何らかの対策を考えないと活着率向上は難しいと思った。

禿山、裸山となった原因

禿山となった原因を聞けば、はっきりとは言わないものの、これは、毛沢東の大躍進政策の中で採られた製鉄増産運動に起因しているとのことだった。当時(1950年代後半)、製鉄のために一般人も薪を用いて製鉄を行ったとのことだ。そのため、ほとんどの森林が伐採されてしまったのだ。

想像すれば、その頃までは多少の高木の森林があっただろう。しかし、中国では古代から人口は多かっただろうし、焼きレンガが建築材に使われたということなので、レンガを焼くためにも森林は徐々に伐採されて失われて行き、そこへ毛沢東の製鉄増産運動での燃料としての薪採取により残っていた森林の伐採に拍車がかけられ、根こそぎ森林が伐採されてしまったのだと想像した。

そのため、この時は既に、「退耕還林」政策が採られていたが、まだ十分には進行しておらず、その効果は、ほとんど見えない状態だった。この中国のスローガンは読んで字の如し、素晴らしいと思うが、皆が「右向け右」といった号令の下に一斉にやらされるのは、それにはそぐわない人もいるだろうし、これは空恐ろしい。森林の伐採も回復も科学的根拠に基づいて行われるべきと思ったものだった。

植林の可能性

そうは言いながら、植林が成功する可能性は十分にあると思った。というのは、表層の土壌は侵食され流されてはいるが、樹木の根を支えるその下層のかなり柔らかい土壌は十分にあるので、樹木の根は十分に支えられるからだ。

ただし、この周辺は日本の東北地方くらいの緯度で、やや寒く、雨量は夏の7月8月が100㎜前後で、年間400㎜くらいしかないので、この雨量が少ないことが厳しい条件となる。5月から10月までは雨が降るが、11月から4月くらいまでは植林した当初は、灌水できれば良いが、手間が大変なので、別な方法も考えなければならない。

樹種は、既存の植林樹種に加えて乾燥に強い郷土種を選ぶことになろう。とにかく低木でも森林を作り、天然更新して自然に樹木が増えるようになるまで、植林を行うことである。

今にして、この後に私がかかわったドミニカ共和国でのプロジェクトのように、単に緑化だけでなく、中腹あたりに貯水池なども作り、果樹などを植え、点滴灌漑などを行ない、何らかの収入も上がるアグロフォレストリー的な方法を取り入れることも一計ではないだろうか、と思ったものである。

植林は森林を伐採した後に、伐採した樹種が天然更新かクヌギ、コナラ林のように萌芽更新で元の森林に戻れば、費用がかからずに最良の方法となる。しかし、苗木作り、植え付け、灌水と手間と費用がかかれば、植林もなかなか進まないだろう。中国の土地所有は国か農民集団ということなので、国が費用を支援してくれれば良いが、農民集団の土地であれば、果樹の植林で農民が収入を上げられその一部を植林費用に回すような仕組み作りが必要であろう。

農民のトラクターがエンコ

帰路の途中、道路で多少傾斜のあるところで農民のトラクターが雨で地盤が緩んだためそこを登れず、道路を塞いでいる。我々の車の前にいるものだから我々もストップ。近くで道路工事をしていたブルドーザーがいたので、頼んで引っ張ってもらう。最初は引っ張るために付けたナイロンロープが切れてしまった。それで、ワイヤーに付け直すと、すぐに引っ張ることができ、農民のトラクターは横にどいてもらい、我々はホテルに戻ることができた。

引っ張ってもらう

昼食

ホテルに戻り昼飯である。体が冷えたので、この時は乾杯を勧められるままに白酒を飲む。少し飲んで、体が温まってきてほっとした。こういう時にアルコール度の高い酒は元気も出るし、実に良いものだと思ったものである。しかし、それで中国の寒い地方やロシアにはアル中が多いのではないだろうか?ここで河北省のRiさんは戻っていった。

タクロク県に行く

食事後、豚鹿県(豚ではなく月片がサンズイ、タクロク県と言う)に行く。途中でタクロク県の町で県庁に立ち寄り県知事に挨拶をする。それから公安と書いた車(警察権をもった林業局の車)が先導してくれる。町はやはり立派である。幅広の道路は、片側が2車線ずつあり、その外側に街路樹植林用のスペースが広がり、それとビルとの間にはもう1車線ある。ビルは7~8階の大きなビルが余裕を持って建てられている。どうみても日本の市役所所在地などよりもはるかに余裕がある。しかし、このビルの耐震構造を考えると外見のきれいさだけでは判断できないところがあろうと思えた。

ぶどう園

そこから30分くらい未舗装の道を行くと、段々畑ならぬ段々ぶどう園が広がっている。

ここは世銀のプロジェクトの援助でできたふどう畑で6年目とのことだ。6年でそれほど立派な木になるとは思われないので、既存のぶどう畑のところを拡張的に整備したのだろう。ここはワイン生産を中心に行っているそうだ。階段切りを行って、井戸を掘り、灌漑用のパイプを通し、230haのぶどう園を造成したとのことである。1,500万元(2億2千5百万円)借り、利子は0.2%で25年返しだそうだ。それ以外に800万元(1億2千万円)は無償だそうだ。

しかし、農薬のかけ方が凄い。半端ではない。多くの人が農薬タンクを背負い、マスクもしないで一斉に農薬をかけている。手前の農地で作業している農民を見ても同様にマスクをするわけでもなく、農薬タンクを背負い、噴霧器でかけている。これを見て、中国農民や中国人自体の農薬中毒の怖れが心配になった。それに中国のワインもおいしいけれど飲むのは止めようと思ってしまった。日本で売っている中国産の野菜もできるだけ買わないようにしようとも思ったものである。

しかし、今では中国人の農薬に対する意識に変化が見られ、クリーンな野菜を食べたいと思う人も増えているようだ。

文学館

帰りに丁玲さんという人の文学記念館があったので立ち寄ってみた。丁玲さんの銅像が入り口に立っていた。

丁玲さんは中国の女流作家で、左翼作家連盟に属し、夫の刑死後、共産党に入党し、解放区で文化宣伝工作に従事し、1954年頃から批判を受け第一線から退いたが、1979年に名誉を回復した方とのことだった。

面白いものとは感じなかった。ただ、そこで遊んでいた子供達が元気で、日本の子供と同じようで心が和んだ。

タクロク県のホテル

この日は、豚鹿県のホテルに泊まった。ホテルの概観は病院のようである。中は普通のホテルといった感じだった。ツインの部屋を一人で使いかなり広いが、ここでも赤城県のホテルと同様にバスタブの排水が悪かった。

夜の接待攻勢

夜は、また接待攻勢である。このタクロク県の県知事よりも偉いと思われる方の隣に座らされた。この方は随分と態度が大きかった。年は私より少し若いくらいに思われたが、非常に尊大で高慢のような感じを受けた。今まで様々な国の偉い人達とも会食をしたことがあるが、常識的で尊大と感じたことはなかった。接待受けるのも仕事の一部と思っていたが、お客さんである私に対してまるで自分の部下であるかのような物言いだ。こんなひどい目にあう接待は受けたくもない。このような態度は、中国の政治体制が影響しているのだろうと思わざるを得なかった。

ここでも随分と白酒を飲まされた。ビールは相変わらずまずい。相手が悪いからよけいに不味く感じたのであろう。しかし、ここでも夕食は2時間くらいでピタッとお開きとなり、ほっとした。

街中

少し余裕ができたので町に出た。Shuさんが大きな瀬戸物の金魚蜂を以前に買って、明日行く承徳市の事務所に置いてあるとのことである。今回、それを日本に持ち帰りたく、機内持ち込みにしたいとのことだった。そのために布でくるんで割れないよう、大きな布袋を作ってもらうため、布屋に入った。私も中国風の布を少し買う。

そのあと中国式のマッサージ屋に行き、体をほぐしてもらった。45分で70元(約千円)だった。男の人だったのでかなりきつくもんで貰った。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.2_山に樹木がなく少雨で道路が浸水

筆者紹介

7月24日(月)

ホテルでの朝食

朝8時半ぴったりに関係者全員で、ホテルのレストランの小部屋で食事をした。食事用の部屋が何部屋かある。おかゆ、肉まん、あんまん、ゆで卵、肉類やスープ類など、色々な種類の食事が出てくる。丸テーブルの上の台を回転させ好きなものを好きなだけ食べれば良い。さすがに朝からアルコールはでなかったのでほっとした。張家口市の林業局の担当者も朝早くから来てくれた。Koさんといった。

会議

食事の後、会議室に移動して、会議が始まる。中国側から最初になにか挨拶があって始まるのだろうと思っていたら、なにもかしこまった挨拶なしに、自然発生的に会議が始まってしまった。これが中国式なのか。進行が良くわからなく、これはまずいと思い、まず、成り行き任せの会議をストップさせた。それから私が挨拶をして、自己紹介や今までのお礼や経緯を述べ、今回の仕事の目的や調査内容などを説明した。

中国側は河北省のRiさんが責任者であるのだが、会議の司会もしないし、ほとんど発言もしない。そこで私がほとんど仕切ってしまった。

河北省では、ここにきている中ではNo.3の位置にいたFonさんがだいたいしゃべり、後は赤城県の担当者に説明させている。私は、初めてでわからないこともあるので、沢山質問をした。それから今回の調査が終わった後に提出してもらいたい書類などを頼んだ。そしてお互いが納得して、最後にまた私がまとめを述べて、このときの会議は終わった。

この時の中国側の関係者の年代は40代後半~50代前半で、私よりも少し若いくらいだった。

温泉源へ

午後から現地に行く予定となっていて、少し時間があるので、近くの温泉源を見に行こうということになり、皆で、徒歩で見に行った。道路に水が流れているのでどうしたのかなと思っていたが、先ほど降った雨が流出して道路を流れているのであった。大した雨でもないのにこれほど流出するとは、山に保水力がないか道路の側溝や下水道など排水施設が整ってないからだろう。ホテルから歩いて5分くらいのところにお寺があり、そこが温泉源となっている。

温泉の近くには、何やら怪しげな看板もある。怪しげな看板は、どうやらカラオケ屋と按摩屋のようだ。

温泉の成分

温泉源には、温泉の成分が書かれた石板が沢山あった。中国も日本と同じように温泉の成分の薬理的効果により、病気治療などに利用している。

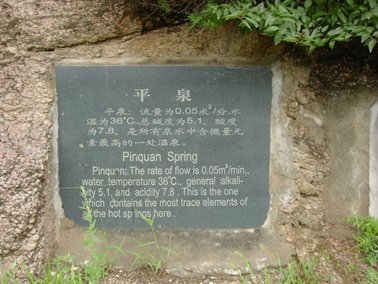

説明文「平泉。1分に0.05ⅿ3出水。36℃。pH5.1~7.8。この温泉には微量元素が多く含まれている。」

説明文「胃泉。1分間に0.083ⅿ3出水。58℃。pH4.9~7.8。温泉の成分から消化器系統の慢性胃炎や腸炎、神経性胃腸潰瘍等に効果がある。」

説明文「ゾングアン(主温泉)。1分に0.516ⅿ3出水。68℃。pH4.9~8.0。30種類以上の化学的成分と放射性物質を含む。Na,K,Ca等。100年の治療経験や最近の研究によりリュウマチ関節炎、神経性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等に効果がある。治療効果は80%。」

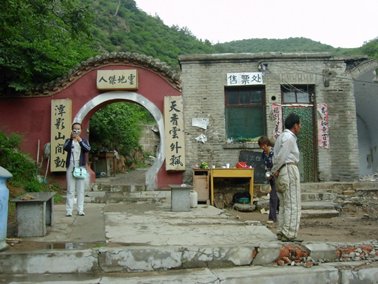

お寺への登り口

温泉源の上にはお寺があり、山の中腹のお寺まで登る。

上の写真はちゃんとした像であるが、他の像をみて大ショックを受けた。多くの像は首が刎ねられていたのだ。文化大革命の負の遺産だ。政治闘争ではあるが、既成の一切の価値を変革するというところから文化遺産も破壊されたのだ。像とはいえ、その姿は無惨で、とても見られたものではなかった。

お寺の前の占い師

お寺への参道の途中に、占い師のおじさんがいた。しきりに占ってやると言うので、20元(約300円)を払い、占ってもらった。雨が少し降り出だしたので、少し上に登り、寺の軒下で占ってもらう。誕生日と生まれた時刻を聞かれ、筮竹を3本引く。それには数字が書いてあって、占い師のおじさんは数字と本と見比べている。そして左手の手相をじっと見る。Shuさんが通訳してくれているのだが、過去のことを言われると良く当たっている。「あなたは今年の春までここ何年か体調が悪かったが、これからは良くなり、快調になる。」と言われる。実際に49才の時にジンバブエで罹った肝炎で、その後5年くらいはずっと調子が悪く、ようやく良くなり酒も少し飲めるようになってきたくらいの時だったので、まあ、この言葉を信じようと思ったものである。

未来のことは、「今後6年間の間に事業を起こしても上手く行くし、今のままでも上手く行くし、全て上手く行く。あなたは管理職で、皆に尊敬される管理職となる。金運も付いてくるし、あなたの歳でも女性運も良くなる。全てが順調となり、幸福な人生で、88歳までは十分に生きられる。」と調子が良いことを占われる。本当かねと思ったけれど、良いことを言われれば気分は良くなるものである。私は簡単に騙されてしまう方でもある。

当たってなかったことは、「あなたの妻は私を中心に生きていて良く面倒をみてくれている。」と言われたが、実際は非常に独立心が強く、私の存在など必要なく、自分中心に生きていると思われる女性なので当たってない部分もあった。

私は、この時56才だったので、今思うと勤めを辞めて何か事業を起こした方が良かったのだろうかなとも思うが、そんなことはできなかっただろう。ちょうど、この6年後に今の会社(株)ゼンシンに入社させてもらい、とても感謝しているので、そのままで上手くいったということだろう。

金運や女性運は意識できるほど良いとは思えないので、当たったとは言えないが、普通なのであろう。

また、この時、88才までだとまだ32年もあり、結構長生きできるなあと思ったが、今72才になってみると、あとたった16年しかないなあと感じる。父は90才まで生き、母は96才でまだ健在だから二人とも長生きである。だから今思えば、百寿まで生きられると言ってくれれば良かったのになあと思う。それに全て良いという6年間はあっというまに過ぎ去ってしまった。欲張りであろうか?

帰国してから勤め先の中国人に聞いてみた

この時、帰国して、同じ勤めに中国出身の技術者がいたので、その方に中国の占い事情を聞いてみた。すると、中国の古いお寺の占い師は90%くらい良くあたると言われているとのことだった。占い師のおじさんの写真を見せたら、「こんな感じの人は良く当たるよ。」と言われて、我ながら単純すぎるが、改めて気を良くした。

まあ結構楽しませてくれた占い師で、旅にアクセントを付けてくれて感謝した。

昼食

それからホテルに戻り昼食となる。早くもビールと白酒を勧められる。例によって乾杯攻勢で、飲まないわけにはいかないので、少しは飲む。白酒はアルコール度が高いのでとてもおいしいが酔うので、できるだけ随意にし、飲む量は控えた。

現地へ

午後2時過ぎに現場に、これから植林を進めるという現場に行くという時に、少し雨が降ってきた。これはかなりの雨になりそうだとこちらの人が言っている。私は早く山を見たいので、それでも現場に行こうと、皆を連れ出し、車で出発する。

雨

しかし、雨は激しくなってきた。少し走って、未舗装の道路に出ると、山からどんどん水が流れて来て、道路が川のようになって来た。道に少し段差があるところを車で越えるのは難しいし、水かさが増してくると危ないので引き返すことにした。

すると帰り道では舗装道路は、未舗装道路よりも、もっと川のようになり10cmも越えるような深さで水が流れているところもある。とは言え、ようやくホテルに戻りつくことができた。戻る決断が少し遅れていれば帰るのが難しかっただろう。

山に木がないので保水力がなく、すぐに雨が流出してしまうのである。それで現場に行くのは明日の午前中にしようと予定を遅らせた。空いた時間で、植林の計画作りを皆で練り上げるにはちょうどよかった。

夕食

夜の酒は、今度は茅台酒(マオタイ)である。昼はそれほど勧められなかったが、夕食時の乾杯、乾杯の攻勢はかなりのものだった。相当に飲まされ、少し酔った感じがした。マオタイも50度くらいあり、とても美味い。

しかし、1時間半くらい食事をしてパッと止むのが良い。その後、酒は全く飲まないのでそれも良い。

温泉プールへ

午後8時過ぎになり、近くの温泉プールに行こうと誘われた。ほとんど雨は止んでいる。男全員で行く。入り口で靴を預けてサンダルをもらい、海水パンツも新品のをもらい中に入る。たぶん誰かが買ってくれていたのだろう。タオル、シャンプーが入ったビニール袋をくれ、着替える。

「メガネを取ると良く見えないよ。」と言ったら新品の度付の水中メガネを誰かがもってきてくれた。少し度が強過ぎるけれど見えないよりは良い。水中メガネを付け、左側の長さを調節しようとするとゴムが切れてしまった。さすがに中国製で粗悪だと思ったが、幸い余っているゴムひもを少し伸ばして使うことができた。

中には3つほどプールがあり、2つは普通の水温に近く、1つは温水プールであった。ここは標高1,000mくらいで寒いので温水プールで温まる。温泉に入っている感じだ。奥の方へ行くと少しぬるぬるしている。

それから普通のプールに行き泳ぐ。長さは25mくらいだ。Koさんが片道の競争をしようというので、競争したら私が勝った。次に運転手が挑戦してきて、私は負けてしまった。勝ったり負けたり引き分けで良かった。

皆、腹がぽっこりと出ていて、私だけが年でも締まっていて腹筋が割れて見えるのに皆、驚いていた。この頃は、ジンバブエで陥った肝炎からの体力の回復のため、腕立て伏せと腹筋運動を毎日100回くらいやっていたのだ。

上がってシャワーでシャンプーをしながら、頭を洗ったが、皆、人前で裸になるのは平気だし、まったく隠したりしない。これは中国のトイレ事情など考えれば、恥ずかしいという感情などないからなのだろうと思った。

プール代は誰が払ったかわからなかったが、私が自分の分は払うと言っても、私には払わせない。かなり飲んだ後だったが、十分な運動をしたので、二日酔いにはならなかった。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.1_河北省張家口市赤城県へ

筆者紹介

7月23日(日)

この紀行文は、中国で北京オリンピックが開催されている真っ最中(2022年2月前半)に書いたものである。オリンピックのスキー会場は張家口ゾーンである。そこで張家口市のことを思い出したのだ。今から16年前の2006年の7月に、この周辺の森林を調査したことがあり、広大な中国のごく一部ではあるが、今回はその時のことを書いてみたい。例により日記風な紀行文である。

出発(家から成田空港へ)

2006年7月23日(日)のことである。京成上野駅発10時40分発の成田空港行に乗るつもりで家を出発したが、わずかの差で乗り遅れた。次のスカイライナーは11時20分であった。駅でコーヒーを飲んで時間をつぶしていたらあっという間に時間が過ぎ、次の11時20分のスカイライナーに乗った。12時20分頃に第2ターミナルに着いた。

出発ロビーに上がると今回の同行者のShuさんは既にロビーで待っていた。Shuさんは同じ部で働いており、台湾出身で母国語が中国語なので、中国関係の仕事を受け持っており、今回は私の通訳兼秘書兼助手だった。つまりは、仕事の同僚との出張ということだ。

私は宅配のabcのカウンターに行き、スーツケースを受け取って、すぐに二人で登場手続きをする。中華航空のビジネスだ。エコノミークラスの受付は多くの人が列を成していたがビジネスだったのですぐに搭乗手続きは終わった。

パスポート審査を受け、中に入り、コンコースDへモノレールに乗って行く。当時、成田空港にはこのモノレールがあったが、今は廃線となっている。あまりに短く、必要性がなく、不便で不評だったからだろう。

ラウンジに入る前にお土産用にタバコを買う。この頃、中国ではまだタバコがかなり吸われているとのことだった。ピースとセブンスターを2カートンずつ、計4カートン買う。

ビジネスのラウンジには、色々食べ物もあり、昼飯として食べることができた。私が中国へ行くのは、この時が初めてだったが、Shuさんはこの仕事に長年関わってきたので、今までの経緯を色々とおさらいさせてもらった。そして、この旅を気楽に行こうとビールで乾杯。

離陸

14時55分発が1時間近く遅れて、日本を発ったのは16時くらいだった。北京時間の午後3時だ。東京と北京の時差は1時間だ。席は3Aと3B。すぐに機内食がでて、ビールも頼む。ドイツビールで美味かった。食事は鮨、まずくはなかったが、うまくもなかった。機内での鮨は今一だ。少し眠ったらもう北京に着陸とのアナウンスがかかった。正味3時間ちょっとである。

到着

荷物を取り、通関し、空港の自動換金機で100ドルを換金しようとしたが、うまく通らなかったので、あきらめて人のいる窓口で換金した。当時、円だと1元15円くらいだった。

外へでると河北省と張家口市赤城県の関係者と運転手もいれて合計で、6人もの人が出迎えに来てくれていた。熱烈大歓迎である。地下の駐車場へ行き、車に荷物を積む。車は2台ともランドクルーザーのようなタイプの車だ。

北京市から張家口市赤城県へ

この日は、北京市には泊まらずに、これから仕事をする河北省張家口市赤城県に向かった。張家口市は河北省内の北西部にある。中国の行政区は市の下に県があり、市の方が大きくて、県の方が小さいのは日本とは逆だ。そこまでは北京から約100㎞で、車で2時間ほどとのことだ。ちなみに河北省には今回の調査対象の北京市、張家口市、承徳市が含まれている。

外にでると、早速汚染された空気の匂いを感じた。さて、これから一緒に仕事をする仲間がここからずっと北京に戻るまで一緒に過ごすとのことだった。えっ。そんなことは思ってもいなかった。確かに熱烈大歓迎だったけれど、いつも一緒の行動では、自由がない。まあ、歓迎を装って自由に行動できないように見張っているということなのだろう。こちらには何もやましいことも悪いこともしてはいないのだからどうということはない。ただし、彼らには国家機密というほど大げさなものではないが、援助を受けている植林は必ず成功しており、上手くいっていない場所などは見せられない、だから我々が案内するのだ、といったことがあるのかもしれないと想像させられた。

とは言うものの、それまで仕事をした中南米やアフリカの国とは違い、また東南アジアの国とも違い、外国にきたという感じがなく、強い親近感を抱いた。単に顔立ちが同じだからだろうか?これは、日本人だって元をただせば、中国大陸から朝鮮半島を渡ってきた渡来人だろうし、元を正せば同根というところから来ているのだろうか?

そこで、中国、韓国とは戦争というひどい過去はあったが、聖徳太子の時代には中国、朝鮮の文化が日本に持ち込まれたのだから、そういったものを乗り越えて、よりわかりあえるのではないかと到着したこの瞬間には思わされた。これから徐々にカルチャーショックを受けるのではあったが、まずは親近感を覚えるというポジティブな軽いカルチャーショックである。

最初にみた北京の街並みの印象

北京の町並みはどのようだろうか。空港を出発した後、古い建物(家屋)は見えるのだろうかと思っていたところ、素晴らしく幅広の高速道路の連続で、超高層のビルが余裕を持って林立しているのが見えるだけで、古い建物は見られなかった。東京では近代的なビルの谷間に古い民家が残っているのが見られるのだが。早くも自分のイメージと違った軽いショックを受けた。

かつての中国は、ニュース映像などでは、自転車があふれているという印象もあったが、もう町には自転車は見られなくなっていた。GDPで日本を追い越したのは2011年のことだったが、この2006年も中国は急速な経済成長を続けていたのだった。

しばらくすると雷が鳴り始め雨が降り始めた。段々と雨が激しくなる。7月は雨期なのだ。夜と雨ではっきりは見えないものの、「スケールが東京とは違い過ぎる。でかすぎる。」とまた軽いショックを受ける。

河北省のRiさんが助手席に乗り、Shuさんと私が後ろの座席でShuさんが通訳してくれる。Riさんに今までの経緯のお礼や今回の調査を改めて頼み、丁寧なアテンドのお礼などを言う。雨が降っていたせいか、半袖では寒い。薄いジャンバーを羽織る。日本も天気が悪かったが北京も雨だった。

途中のレストラン

1時間ほど、午後8時くらいまで走って、途中の町のレストランに入る。Riさんが沢山の料理を頼み、早くも接待攻勢を受けているという感じだった。日本からの援助で植林が進んでいるということへの感謝の気持ちを表しているのだろうが、以後の役所がらみの接待ではより多くの援助金を引き出したいという目論見が透けて見えることも多かった。

シャブシャブのようなスタイルで薄い羊肉を沸騰したタレに入れて食べる。タレはトオガラシの効いた辛い方がおいしいが、辛すぎるので、私は、ゴマタレの方を多く食べた。それから沢山の炒め物が出る。

料理の種類や量はやたら多いが大味で、繊細な料理といった感じは受けず、少しがっかりした。

酒は、ここの地酒の蒸留酒(白酒:パイチュウ)をRiさんが頼む。すぐに乾杯(カンペイ)となるが、乾杯だと本当に一気に飲み干さなくてはならないのだ。何しろ飲むときに自分一人で、手酌のように飲んではならず、飲むときは、誰かと一緒に必ず乾杯か随意(スイイ)と言って飲むのだ。スイイであれば人に強要されることなく、好きなだけ飲めば良い。皆が乾杯、乾杯といってくるので、これではすぐに酔っ払ってしまう。小さいチョコではあるが、私には無理なので随意(スイイ)でお願いする。

最初は、少し飲んだだけでむせてしまった。度数を見ると58度であった。むせるはずである。口の中でアルコールがサット広がるのだ。飲めないはずである。しかし、これだけ強い酒だととてもおいしい。

河北省のFonさんというのが陽気で色々と話をしてきて面白かった。Fonさんを見ていると、白酒(パイチュウ)を飲んだらすぐに何かを食べるか、お茶を飲むかビールを飲んで一挙に酔っ払わないようにしていた。これを見習わないとすぐに酔っぱらってしまうなと思い、良い参考になった。ビールは燕京ビールといい、アルコール分が薄いのは良いが、とても不味く感じた。しかし、酔わないためにはビールを水代わりに飲むのは良いのだろう。今は燕京ビールもきっともっとうまくなっていると思う。因みに燕京は北京の古称とのことだった。

夜9時半くらいに食事が終わり赤城県に向かう。

赤城県のホテルに到着

赤城県に着いたのは夜中に近い、午後11時過ぎだった。温泉地である。宿泊は温泉賓館というホテルだった。赤城県の職員の女性2名が夜遅いのにもかかわらず、待っていてくれた。年頃は30代と40代くらいに見えた。若い方は、美人だったが、話しかけても全く愛想がなく、「接客業とは言っても日本のようなサービス精神はないのだ、さすが中国。」と妙に感心した。

温泉賓館

用意していてくれていた温泉賓館は赤城県のゲストハウスで、結構大きく立派で、7階立てで、全部で100室くらいはありそうだった。しかし、室内の設備の作りは悪かった。温泉なので湯船に湯を溜めて入れば良いといわれたが、お湯を入れると栓が緩くお湯が漏れてしまう。湯船からのお湯は排水溝に直接繋がっておらず、風呂床にお湯があふれた。大したことはなかったが、遅いので風呂に入るのは止めてシャワーのみにした。

電話もついているのだが、内線のみで、市内も市外も通ぜず、インターネットはできないことがわかった。

空港で待っていてくれて、北京から一緒に来た河北省と赤城県の関係者全員が、同じホテルに泊まった。明日の朝は8時半に朝食とのこと。ここでは関係者一同朝から晩まで同一行動とのことと念を押され再度びっくりした。

つづく