森林紀行travel

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.29_セネガル

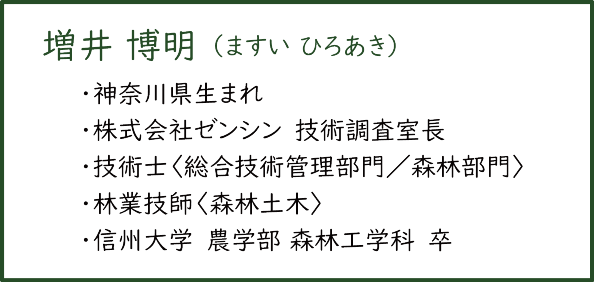

筆者紹介

砂漠飛びバッタの恐怖

【空に浮かぶ不思議な物体】

「あの遠くの空に浮かぶあれは何だ?雨雲か?」

「違うな。動いているぞ。超巨大な鳥のようだが?翼竜か?UFOか?」

遠くの空に見えるやや黒い影のような物体。空を上に登ったり、下に降りたり、右に行ったり、左に行ったり。形は変幻自在だ。良く見ると黒い点の集合体が動いているのだった。

「あれは、今警戒されているバッタだ。」

「そうだサバクトビバッタだ。モーリタニアで発生し、まもなくセネガルに来るとの予報だったが、もうこちらに来たのか。それにしても凄い量だな。」

「こちらに来るかな。」

「どうかな。来るかもしれないし、南に飛んで行ってしまうかもしれない。こちらに来ないことを願うしかないな。野菜畑にも行かずに海に突っ込んでもらいたいな。」

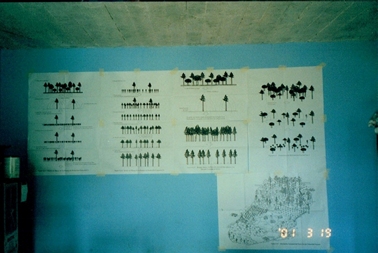

【植林地】

2004年10月7日のことだった。私は砂丘の植林地の中にいた。この植林は、セネガルに協力を開始して、既に数年が経っていた。場所は、セネガルの首都ダカールから北のモーリタニアとの国境に近いサン・ルイとのちょうど中間くらいに位置するところだった。サン・ルイは、かつてはサハラ砂漠を越えてきた飛行機の中継基地となっていて、「星の王子さま」を執筆したことで有名なサン・テグジュペリも郵便飛行船のパイロットとして滞在していたことで有名だ。

この年の植林は、既に雨期に終了していて、植林してから半年ほど経っていた。

砂丘に植林したのは、この砂丘の後背地には野菜畑が広がり、この野菜畑を砂と風から守ることと、そこに住む住民の居住環境を守ることだった。植林による防風防止効果は絶大なものがあり、数年の植林で樹高が1mとなった植林木でもその効果があり、住民は野菜生産量が上がったと語っていた。

約700haの砂丘全体に植林を行っていた。植林地は20m×20mに区切り、鉄の杭とネットにより防風柵を設置した。さらに、傾斜15°以上の土地はネットで覆い、砂が飛ばないような対策を施した。植林密度は2m×2.5mでhaあたり2,000本だった。何しろ地元住民の協力も得て苦労して植林した木が、バッタに食べられ枯れてしまったら元も子もない。

砂丘での植林は難しいと思われたが、雨期には5㎝くらい、乾季でも10㎝くらい砂を掘ると湿気を感じるので、乾燥に強いモクマオウとユーカリであれば成功するとの調査結果から植林の実施に至ったのだった。

植林した木の根を観察するとここでの根の張り方は下に伸びるのではなく、水分を求めて横に伸びるのだった。水分を求めての適応というのは素晴らしいものだ。

【植林地にやってきたバッタ】

そうこう言っている間に、ついにバッタが植林地上空にやって来た。と思う間もなく我々の目の前に数匹が飛んで来た。するとあっという間に次から次へと大量のバッタが飛んで来て、我々はバッタの集団に囲まれた。 「まずいな。我々が植林したユーカリやモクマオウは食べないだろうな。」

「今大量にユーカリやモクマオウにたかっているが、おそらく全部は食べないだろう。ユーカリの葉はバッタの嫌う香気を放っているし、モクマオウの葉は硬くてバッタ好みではない。」

「我々を襲ってくることはないだろうか?」

「ないはずだ。ソレ」と私がバッタをめがけて走り寄り、手を上げ追い払おうとすると、私を襲うことなく一斉に飛び立って逃げていく。しかし、猛烈な羽音だ。ウワーンとうなり声を上げている感じだ。小さい音が重なりあい、共鳴して大きな音を出している。大きな耳鳴りを感じているようだった。もし、これが襲ってきたら逃れようもなく、骨になるまで食べられてしまうような恐怖を感じる。

「困ったものだ。バッタは葉が柔らかくおいしそうな野菜の葉を好むそうだ。」そうこう言っている間に、バッタは野菜畑の方向にも飛んでいく。

【サバトビバッタにたかられたモクマオウ】

ここにいるだけでも物凄い数だな。一体どれくらいの数のバッタがいるのだろう。数億匹はいるのだろう。モクマオウは物凄い数のバッタにたかられたが、ほんの少し食べられただけで、ことなきを得た。予想どおり葉が硬かったのとバッタ好みでなくまずかったのだろう。ユーカリもほとんど被害なくバッタは飛んでいった。

【サバクトビバッタにたかられた木】

しかし、近くの農家に生えていた樹木の葉が柔らかいものは、葉が食べられ瞬く間に丸裸になっていく。

バッタにたかられると瞬く間に食べられていく

【サバクトビバッタにたかられたマンゴー畑】

マンゴーの木の被害もひどかった。緑の葉が茂っていたが、バッタが一斉に葉にたかり、そして飛び立っていくと、緑の葉は一枚もなくなっていたのだった。まるで枯れた木だ。ここでもその飛び立つ羽音の凄さと言ったら表現しようもない恐ろしさだ。

【車のフロントガラスにあたり油で曇る】

我々が引き上げるときにもまだバッタは残っていた。車が走るとフロントガラスに無数のバッタがぶつかるのだった。ぶつかったバッタが出す白や黄色の油汁でフロントガラスも曇ってくる。ドンドンドンとぶつかってくる。ときどきフロントガラスを拭かなければならなかった。そして国道にでてからはガソリンスタンドでフロントガラスを洗わなければならなかった。

舗装道路に出るとつぶれたバッタの油汁で車が滑る。とても危ないのでそろそろとしか走れなかった。

【ウイキペディアから(要約)】

サバクトビバッタ(学名:Schistocerca gregaria )は、代表的なワタリバッタ(locust)として知られ、時々大発生し、有史以来、アフリカ、中東、アジアに被害を与え続けている。サバクトビバッタは体が大きく、移動距離が長く速度も速い。

成虫のオスの体長は40-50mm、メスの体長は50-60mmで、前翅は半透明で多数の斑点があり、後翅はほぼ透明で斑点が無い。体色は、成虫になった直後はピンク、しばらくするとバラ色、茶色、オレンジブラウンなどになる。成熟するとオスはくすんだ黄色、メスは明るい黄色になる。

サバクトビバッタの寿命は3-6ヶ月、1年当たりの世代交代回数は2-5回である。雨季になるまで、1匹1匹が別々に暮らしている。雨季になって草が生長すると、雌が草地に卵を産む。卵が孵った時に、草が餌と隠れ家になるためである。

ところが草地が元々少なかったり、降水量が減って草地が減ったりすると、幼虫は残された餌場を求めて集まってくる。さらに、互いを引き寄せるフェロモンを放ち、群れを作るようになる。群れは10-16世代にわたって増加を続け、1つの群れは最大で1,200平方キロメートルを移動し、1平方キロメートルあたりに4,000万から8,000万匹が含まれている。

大発生期を除いて、サバクトビバッタの分布はモーリタニアを西端としてサハラ砂漠、アラビア半島、インド北部までの1,600万平方キロメートルに集中している。群れは、風に乗って移動するため、移動速度は概ね風速に近い。1日あたりの飛行距離は100-200キロメートルである。到達高度は最高で海抜2,000メートルであり、これ以上は気温が低すぎるため上ることができない。

サバクトビバッタは、毎日自分の体重と同じ量の緑の植物を食べる。種類は葉、花、皮、茎、果実、種と問わない。農作物、非農作物のいずれも食し、農被害としてはトウジンビエ、米、トウモロコシ、モロコシ、サトウキビ、大麦、綿、果樹、ナツメヤシ、野菜、牧草地、アカシア、マツ、バナナなどが多い。さらにはバッタからの排泄物が食べ残した食物を腐らせる。

西アフリカでの2003年10月から2005年5月のサバクトビバッタの大量発生は、農業に大打撃を与え、地域の食糧安全保障に大きな影響を与えた。始めはモーリタニア、マリ、ニジェール、スーダンでそれぞれ独立した小規模の群れが発生した。この後、セネガルのダカールからモロッコの付近で2日間の異常な大雨が降り、それが原因で6ヶ月にわたってサバクトビバッタは急速に増え続けた。群れは移動で拡散し、20ヶ国以上、130,000平方キロメートルが被害を受けた。国際連合食糧農業機関(FAO)の見積もりによると、この対策費は4億ドル以上、農被害は25億ドルに上った。この被害は2005年前半に降水量が減り、気温が下がることでようやく終結した。

【この時遭遇したバッタ】

上記のウイキペディアの記事を読むと私が遭遇したサバクトビバッタは2003年から2005年にかけて西アフリカで発生したものとわかる。この群れは発生してからしぶとく数年間生息しこの周辺国に甚大な被害を及ぼしたのだ。

【現在も確認できる植林地】

さて、肝心な植林地であるが、この植林地はその後、この地域にチタンやジルコンが埋蔵されているということで、セネガル政府はこの植林地を掘り返してそれらの鉱物を採掘したいとのことだった。周辺の砂丘にも植林を進める予定であったが、それでこのプロジェクトは中断となった。しかし、セネガル政府は、採掘は断念したようで、2020年の現在、グーグルアースでみると植林地は残っている。ただし、成長は良くないようであるが、何とか初期の目的の機能は果たしているようだ。

黒く丸っぽい樹冠が植林したモクマオウとユーカリ

【重い課題】

サバクトビバッタの異常発生について記してきたが、これも環境破壊が関係していると思われ、現在、コロナ禍もあり、環境問題について少し記したい。

上記のように環境改善をしょうと協力をしている森林(あるいは土地)を他の用途に使用したいから伐採してしまいたいという例は、ジンバブエでも経験した。森林は環境を守るかもしれないが、経済的価値は生まないものとして、目先の利益に目くらまされて、森林はより経済的価値が高い土地利用に転換されていくことにより減少していくのだ。環境は経済に勝てないとしたものであってはならないと思うがなかなか阻止できない。実際に環境の価値を正確に測れれば、他の用途に利用するよりもはるかに高い価値を有する場合は沢山あるのだ。しかし、理解されないのである。

昨今の新型コロナウイルスの発生源は、中国奥地のコウモリなどと推測されているが、ウイルスが病気をもたらすエイズやサーズやマーズなどは、熱帯林の破壊など環境破壊が原因ではないかとも思われている。確かにここ50年の熱帯林の破壊はすざまじいものがある。短期間で莫大な量の森林を破壊したという意味で取り返しがつかないものがある。この巨大な破壊がウイルス病などと関連しているとすれば、現在のコロナ禍などはこの程度で済んでいるのはある意味幸運かもしれない。

地球温暖化にしても自然の摂理で地球が暖かくなる以上に人間活動が二酸化炭素の排出などにより拍車をかけているからで、パリ協定などが守られ、環境を保全できれば地球温暖化も平準化するであろう。環境と経済の両立、正常な感覚を持っている人々にとっては昔からずっとわかっていることと思われるが、為政者が理解し、本当にバランスを取っていくことが、これからの人類に課せられた重い課題である。

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.28_ボツワナ共和国

筆者紹介

ボツワナでゾウに脅かされた話

【ボツワナへ】

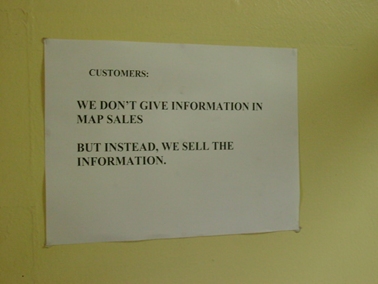

ボツワナへ行ったのは、2003年の9月下旬から10月初旬にかけてのことだった。目的は、ボツワナの林業と森林状態を調べ、どのような協力ができるのかを調べることだった。それはそれとして今回の話はチョベ国立公園でゾウに脅かされた話だ。

成田から香港で乗り換え、南アのヨハネスブルクに向かった。飛行機の隣席はイギリス人の若い女性で、私がいろいろ話かけても最初は静かだったが、話すうちにだんだんと打ち解けてきて、会話がはずみ、南アにいる恋人に休暇を利用して会いに行くのだと、当てられっぱなしだったが、良い思い出だ。隣席に誰が座るかわからないが、私は誰とでも良く話したものだった。 ヨハネスブルクの空港で、別の国から飛んできた同僚と落ち合い、ボツワナの首都ハバローネに向かった。ボツワナの仕事が終わった後はハバローネの空港で、その同僚は別な国の調査へと向かい、私はヨハネスブルクに戻り、そこで、また別な国から来た他の同僚と落ち合い、次に調査するザンビアに向かったのだった。

【私の状態】

私の状態と言えば、ボツワナの東の国ジンバブエで肝炎を患い、回復してから約3年が経っていた。まだアルコールは全く飲めなかったが、普通に活発に活動できる状態だった。このころは世界中を股にかけて飛び回っていたような感じだったが、ジンバブエで肝炎を患う前の怖いものなしの状態から、健康と治安には相当に気を使うようになり、慎重に行動するようになっていた。

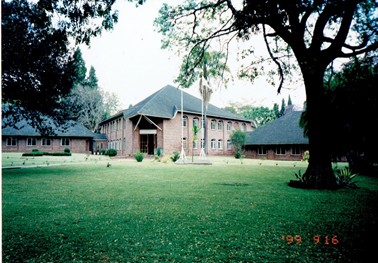

【首都ハバローネ (Gaborone)の森林局】

首都のハバローネのスペルの最初にGが付くのが面白い。ツワナ語と言う現地語だそうだ。「悪くはないんじゃない」くらいの意味のようだ。 ボツワナの森林局を訪ねた。森林局の地図部門には、「CUSTOMERS WE DON’T GIVE INFORMATION IN MAP SALES BUT INSTEAD, WE SELL THE INFORMATION.」(お客さんへ 我々は地図を売って情報を与えているのではなくて、我々は情報を売っているのだ。)としゃれたことを書いてあった。つまり、地図は単なる図形ではなく、様々な情報を読み取れるのだよと言っているのだった。

【何となくクリーンな印象】

私が調査したことがあるジンバブエ、ザンビア、モザンビークなどボツワナの周辺の国の森林局の上層部には相当に、うさんくささが漂っていたが、ボツワナではその匂いを感じなかった。アフリカ諸国は援助付けでもあるし、これは先進国にも問題があるのではあるが、構造的に汚職を生む土台がそろっているので、この問題を取っ払うのは難しいだろう。

ボツワナはダイアモンドが産出され、国家財政が豊かであるということから道路などのインフラ整備も進んでいたし、そのために職員の給料も良くクリーンな感じを受けたのだろう。

【チョベ国立公園へ】

森林局から二人の技術者についてもらい、森林と森林の管理状況を調べながら、南の首都ハバローネから北のチョベ国立公園まで、国を縦断するように往復した。ハバローネから車で1,000㎞以上もある。ついてくれた技術者の一人の名前はセックゴポさんと言った。

ボツワナの地図、北部のZAMBIAと書いてあるあたりのボツワナ側にチョベ国立公園があり、国境は、ボツワナ側がカサネ、ザンビア側がカズングラという町である 。

【途中のNataで一泊】

チョベ国立公園は、何万頭ものゾウがおり、世界最多のゾウが集まっているという。一日ではチョベ国立公園にはつけないので、途中のナタという町で一泊した。ナタには良いロッジがあった。

樹種などはジンバブエで調査した森林とほとんどかわらない。

【ナタの営林署】

ナタ営林署を訪ねるが、周辺にはダチョウやゾウも見られ、林相はジンバブエの森林とほとんど同じだ。このあたりはミオンボ林と呼ばれ、モパネやムクワという樹種などが目立つ。しかし、乾季でみな葉を落としているので、ゾウは剥いだ幹の皮も食べている。

営林署には火の見やぐらがある。乾季は山火事が多いのである。もちろん登ってみるが、たかが20mくらいであるが、上の段に着くまでの階段では上に上がるにつれ足が震える。多かれ少なかれ高所恐怖症だ。慣れれば大丈夫だろう。 林内は砂地で近くのカラハリ砂漠から飛んできた砂が何万年もの間に積もったものだ。養分が少ないせいもあろう。上層の樹高は15mくらいだ。

【チョベ国立公園】

翌日、カサネの町に着き、営林署に挨拶した後に、早速チョベ国立公園のゾウを観察に行く。遠方に沢山のゾウをみることができる。大型動物を見るだけでワクワクするというのは誰しも持つ感情であろう。双眼鏡で見ているだけでも飽きずにずっとみていたい。公園内にいくつか走っている道路を進んで行くが、車の前をキリンが横切ったりする。ライオンもいるはずだが、ライオンを見ることはできなかった。

【ゾウがねぐらに帰る】

夕方になると水辺にいた全部のゾウが一斉に移動を始めた。何百、何千ものゾウが10頭ずつぐらいのグループになり、グループ毎に移動していく。グループはファミリー単位だろう。それぞれのねぐらへ戻っていくのだろう。

ゾウのグループのリーダーはメスだとのことだ。そうすると体高が2m強くらいの体が2番目くらいに大きく、先頭でグループを引っ張っているゾウがリーダーなのだろう。グループの最後にいる大きくキバ(象牙)が長いゾウはオスだと思われる。ただし、ここのゾウは他の地区のゾウに比べてキバが短いとのことだ。それはここの土地が砂地で養分が少ないことが関係しているとのことだ。

【車がスタック】

運が悪いことに、ゾウが移動している通り道の近くで車がスタック(タイヤが空回りして前にも後ろにも動かせない)状態になってしまった。砂地だからだ。エンジンをふかすたびに砂地にめりこんでいく。ゾウの通り道のすぐそばだ。30mくらいしか離れていない。 次から次へとグループが通り過ぎていく。観察するにはもってこいだ。先頭のゾウの後にはそれより小さなゾウや子供のゾウがいて、最後に一番大きなゾウがファミリーを守るようにやってくる。体高が3m以上もあるような巨大なゾウだ。これはオスに違いない。ゾウの移動速度は結構早い。大きいから遅く見えるが、人間が歩くよりはかなり早く、時速10km近く出ているのではないかと思われる。

【巨大なゾウに脅かされ車から逃げる】

スタックしてしまった車はなかなか砂地から出られない。大きなエンジン音を吹かしたら、あるグループの癇に障ったか、グループを守るように最後にいた巨大なゾウがこちらへ前足を上げたかとおもうといきなり走りながら近づいてきた。

これはやばいと運転手含めて5人乗っていた全員が「Get away(逃げろ)」とドアを開けて飛び降りるやいなやゾウと反対方向に50mほど猛ダッシュで逃げた。私は昔、陸上部にいたおかげで、このような時の逃げ足はいつも一番早い。昔の間隔を足が覚えていて反応する。しかし、筋肉が衰えているので、全力で走ってしまうと怪我をする恐れがある。そうは言っても全力で走らなければならない。砂地なので、我々が逃げてもせいぜい時速25kmくらいだっただろう。ゾウは本気になれば時速40km以上で走れるということだから、あの巨体で人間より早いのだ。ゾウが本気なら逃げても無駄と言うことになる。

【運よく助かる】

しかし、人慣れしているせいもあろう、運よく、巨ゾウは車の2~3m手前で止まり、大きな声を発して、くるりと翻り、グループに戻り、また、一番最後からグループを守るように帰っていった。 危うく車を踏みつぶされるところだった。誰かが車の中に残っていたら確実に踏みつぶされただろう。一瞬のことだったが、全員逃げて助かった。それから皆で車を押し、ようやく砂地から脱することができた。

次に子供や中くらいのゾウが続く

【カサネの苗畑】

カサネには営林署の苗畑もあり、何種類もの苗木を生産していた。ここで働いていたおばさん達は体も大きく、力もありそうだったが、とても陽気だった。

【カズングラのフェリー】

カサネはボツワナ側の町で対岸のカズングラはザンビアの町である。川はここで、北側のザンベジ川と西側のチョベ川が合流する。ビクトリアの滝のあるリビングストンの町より約70km上流にある。ジンバブエで仕事をしていた時には、ジンバブエ側からリビングストンまで、ビクトリアの滝を見に来たことがある。

カサネの町からカズングラの町までの川幅は広く、700m以上はありそうに見えた。このザンベジ川をわたるフェリーが運航していた。このフェリーは、ここでは最も大きな水上交通手段である。

この後、この場所に、日本の協力で橋が建設されているそうで、長さは約930mとのことである。計画よりも若干遅れているようだが、今年(2020)あたりに完成するもようである。

【その後】

私がボツワナを訪れたのは2003年だったが、その後、約10年経って、ボツワナでの森林調査の協力が始まった。その時、私は既に、この時の勤め先は退職していたが、この時一緒についてくれた技術者のセックゴポさんが、日本に研修に来た。そして私に会いたいと前の勤め先に私を呼んでくれた。前の勤め先で会ったのが2013年12月5日だったからちょうど10年経って会ったのだった。お互いにこの時のことを鮮明に覚えていて、あの時は命拾いをしたなあと抱き合って旧交を温めたのであった。

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.27_メキシコ

筆者紹介

ブエナビスタ村の山火事の後-メキシコ(シエラファレス山脈の村)

【山火事後にメキシコに派遣される】

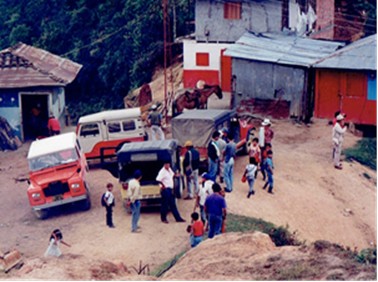

山火事の後、プロジェクトでは、ブエナビスタ村の復興のための森林管理計画を作成したのであるが、予定の期間がきたため1999年の初めにプロジェクトは終了した。その後、その計画を住民のみで実行していくのは、やはり難しかった。そのため、計画の実行を継続して支援する技術者が派遣され、村に森林委員会を設立させ、侵食防止柵を作ったり、植林をしたりしたが、その技術者も派遣期間が終わったので帰国した。その後も継続して技術者の指導が求められたので、どのような方向で指導するかを定めるために2001年3月から4月にかけて私が派遣された。その時のブエナビスタ村の山火事後の状況は次のようだった。

【ブエナビスタ村の水道の状況】

村の状況を調べると、壊された水道設備は既に復旧されていた。水道は、山火事の後に起きた大きな土壌侵食により、取水口、そこから村まで水を引くパイプラインが破壊されたのだった。その復旧の資材を村の資金で賄うことは難しかったので、我々は日本大使館に、草の根無償という返済しなくても良い、資金援助を頼んだところ、それが認められて、日本大使館が資材費などの支援をしてくれた。これが大いに役立ち、水道を復旧することができた。

実際に働いたのは村人がテキオ(村のための無償労働)で再建したもので、村のタンクには感謝の碑が張り付けられていた。再建された主なものは、取水口のタンク、約5kmにも及ぶパイプライン、それに村での貯水タンクだった。

山火事直後の調査時には、水源はもっと奥の水が豊富な沢からとるように計画していたが、労働が大変だったためだろう、村からより近い沢に取水タンクを設置してしまった。そこで、その沢の上流は水源保全林として伐採しないで、マツとカシの大きな混交林になるように育てるように計画を変更し、そのような森林の取り扱い方法を村人とともの現地を回り説明した。

【村人から感謝される】

村人からは、日本大使館から資材の援助を受けたことを私に盛んに感謝してくれた。実際にこの草の根無償のアイデアを出したのは社会経済関係を担当している女性団員だったし、その団員や大使館の方が感謝されるべきだったが、私に感謝してくれ、私は役得だった。

【村での計画の実行状況】

山火事の後に派遣された技術者の指導のもと、村人は被害を受けた森林を早急に元に戻すため、様々なことを実行していた。まずは、土壌侵食防止として、約10haのマツの火災跡地に、焼けた木を横に並べ侵食防止策を行っていた。これは侵食防止にとても役立った。 次に森林の回復であるが、天然更新(マツの種子が地面に落ち、自然に発芽させる)と人工更新(植林)対策を行っていた。天然更新の補助作業として、落ちた種子が発芽しやすいように、マツ林の林床を下刈(草刈り)していた。分散し多くの場所で行っていたが全体としては約1haだった。天然更新状況を調べてみると、どの箇所も非常に良好だった。マツの発芽には、光を求めるので、山火事などで焼けた跡地には光が入り、また種子が大量にマツカサ(球果)から落ちるので天然更新し易いということもあるが、本当に良く発芽していた。

植林は、マツの苗木35,000本を約30ha(3m×3m)に植林していた。実際のところマツの天然更新は、非常に良く、あえて労力をかけて植林しなくとも元のマツ林に戻ることはあきらかであったが、植林を奨励した。それは、植えるという行為は森林を育てることに意欲を保つために良い効果があるからだった。

【森林の伐採】

そして、我々が作成した森林管理計画をもとに、メキシコの技術者が具体的に伐採箇所を指定し、25,500㎥を伐採した。伐採は、最初、村の住民自らが行っていたが、その後、会社に一括請負し、その会社に材を販売し、村の収入としていた。山火事跡地の材なので、品質が悪く、買いたたかれていたが、他に買ってくれる会社もなく、やむを得なかったのである。それでも村の大きな臨時収入となり、いわば村は焼け太ったのだった。

【伐採収入の用途】

思わぬ資金を村では手にしたので、バスを購入した。36人が座れる大型バスである。このバスで、州都のオアハカまで週に2階往復することにした。片道50ペソとのことで、円換算すると約500円だった。このバスにより、買い物、病院への診療、親類への訪問等、村の発展に大いに役立つこととなった。今まではなかなか町には出られなかったが、予定を立てて州都オアハカへ出かけられるようになり、このため特に女性達が森林の重要さを認識したのだった。 この他、木材運搬用の12トントラック、それに住民が利用する1トントラックなども購入した。伐採収入は、車の燃料や住居の水道整備などにも使われていた。

【村の発展を願う】

村の最大の資源である、森林が燃えてしまうという未曽有の山火事に会い、村は一大危機に遭遇したが、焼け残った豊富なマツを売ることにより、村にはかえって臨時収入が入った。外部からの支援としては日本大使館の支援があったが、いわば自前の貯金の切り崩しだった。災い転じて福をなす、まさに焼け太り状態だった。おかげで村のバスやトラックなども買うことができた。これらの村の政策実行は村人自身が考えたことで、これもかなりの頻度で行われる住民総会、つまり直接民主制が効果を発揮しているからだった。自分達でいろいろと考えて行動してきた結果である。

水道の再建で住民生活に快適さが戻った。バスのオアハカまでの定期運行で便利になった。そのためか新築の家も増えた。なによりも、住民が明るさと活気を以前にも増して取り戻したのが素晴らしかった。

ただし、日本大使館が水道再建に援助したため、日本に頼めば何でもしてくれるといった雰囲気も漂っていて、私もその後の援助を頼むと盛んに言われたものである。

思わぬ森林火災により、伐採収入が入り、住民は森林の重要さを再認識した。この意識を持続することが重要であるが、村役員がしっかりしているので、これを持続することは困難ではないと思われた。 私がこの協力に参加した後、既に20年近くも経過しており、村は各段に発展しているのではないかと想像される。今はどのような状態にあるかできればいつか訪問してみたいものである。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.26_メキシコ

筆者紹介

ブエナビスタ村の山火事-メキシコ(シエラファレス山脈の村)

【村での山火事】

ブエナビスタ村は、メキシコのオアハカ州のシエラファレス山脈の中の奥深い山中にあり、先住民のチナンテコ族の村ということについては、前の紀行文で記したとおりである。

さて、この村で1998年5月7日に、近隣の村の農地での火入れが原因で山火事が発生した。この山火事は周辺の多くの村にも延焼し、ブエナビスタ村にもこの2日後の5月9日午後3時過ぎに到達した。折から乾季であったことと、村は急傾斜地にあり、南からの風が火災をあおり、瞬く間に急斜面に火災が広がった。そのため、わずか一日、あっというまに、この村全域の森林に燃え広がり大規模な山火事となった。そしてこの山火事は一週間も続き、村の西の境界として流れている川で止まり、また山の上部はメソフィロ林と呼ばれる雲霧林まで到達した。さすがに雲霧林は湿気が高く、そこまでは延焼できず、メソフィロ林で鎮火したのだった。

真ん中あたりの緑がある場所が村で、周りの森林は焼かれた

【人的被害等】

幸い村は住居、村の周囲は農地として切り開かれており、村人は必死の防水で村までの火の侵入は防ぐことができた。村は大変な灼熱地獄だったとのことであったが、何らの人的被害はなかったことは、不幸中の幸いだった。しかし、火災の後に発生した土砂災害によって、村の上部に設置してあった取水口と村までのパイプラインが破壊され、その後、村は水不足に陥り、水道が復旧するまでは大変な苦労をすることになった。

【森林の被害状況】

我々は森林をどう取り扱うかの計画を作っていたが、計画を切り替え、山火事後の復旧計画作りをすることにした。まずは森林の被害の把握であるが、山火事跡地の森林を調査し、微害地、中害地、激害地と3ランクに分けた。微害地は樹木の枯死率が概ね40%以下とし、中害地は樹木の枯死率が40~80%の地域とし、激害地は樹木の枯死率が80%以上の地域とした。このランク分けでの結果は、微害地が7割、中害地が1割、激害地が2割だった。見た目は木の葉が燃え、茶色くなっているので、大被害を受けたかと思ったが、7割が微害地だったので回復は望めるとやや安堵したものである。

激害を受けた場所は、南向きの急斜面、尾根沿い、下層植生が多かった森林や密度の高いマツ林だった。要するに風通しの良い場所や燃えるものが沢山ある場所だった。標高の高い雲霧林は湿気が高いので被害がなく、標高の低い乾燥林は下層植生が少ないためほとんど被害がなかった。 激害地では、完全に焼き焦がれた樹木もかなりの量であったが、枯死し、枝が焼けても幹は立木として残っているものも多く、そういった立木は使えるので、製材所への販売が急がれた。

【山火事の影響】

山火事後の被害は、樹木が失われるという被害よりも、いわば二次被害であるが、土壌侵食に起因する土砂災害がとてつもなく大きかったことである。この土砂災害は教科書で習った通りで、現実に目の当たりにしたのは初めてであった。 それは森林の樹木が失せるとまず、表面侵食(sheet erosion)が起きることである。これは地表を面上に流れる雨水によって、表土が面状に薄く剥離されていく現象である。

続いて、リル侵食(rill erosion)が起きることだった。これは、地表のわずかな凹んだ箇所に集中した雨水が斜面の下方に向かって流れ、多数の溝を並行的に刻む現象である。

その下部は既に崩壊が起きている

そしてこのリル侵食がもっと進み、ガリ侵食(gully erosion)を引き起こすのだった。これはリル侵食を深くし、谷のようにする場合もあるし、斜面と斜面の接合部などを谷にし、深い峡谷状の切れ込みにして行く。そしてガリ侵食が、渓岸浸食を引き起こすのである。この侵食以外に、焼けた樹木では、昆虫類が発生し、虫害となっていった。

土砂が堆積し、小さな扇状地となっている

真ん中の谷間のガリ侵食から斜面に崩壊が起きている

大規模な表面侵食が発生し、リル侵食、ガリ侵食となり、その土砂が流出し、さらに渓岸浸食を誘発したのだった。この侵食によって、既に述べたように、村の上部に設置されていた水源の取水口とパイプラインが破壊されてしまった。このため村では深刻な水不足をきたした。今までは、この水源から村に設置されていた大きなタンクまで鉄パイプで水を引き、このタンクに水を溜め、各家庭に水道を敷き、配水されていたのだが、水道から水が出なくなったため、村人は川までバケツを持って、水を汲みにいかなければならなくなり、大変な重労働が生活の一部に加わった。

【復旧対策】

このような大被害に対し、我々は村人とともに、いろいろな対策を考えた。直接民主制の良いところは、村人が自分の思いを主張できることで、皆が納得して決まれば、自ら進んで計画の実行に参加することだった。実行に際しては、村にはテキオ(共同体での村を良くするための個人の無償の労働力提供)があることで、これは例えば、日本での町内会でも清掃に皆が参加するようなものであるが、実際は、もっと大規模で多くの時間を村のために費やさなければならないが、伝統的な良い制度だと私は思った。 色々な対策では、取水口の復旧や水管理、消火団の創設や通信網整備などの水に関連したプロジェクト、山火事で薪不足に陥ったために、薪林を作ったり、マツ林に手を入れ改良していくことや各家庭でかまどを改良し薪消費量を抑えるなどの薪関連プロジェクト、その他として復旧のための補助金を捜したり、人材を投入する対策などを立てた。

【緊急な土砂災害対策】

特に緊急な土砂災害対策は次のようなものを立てた。基本的には、まず村として守らなければならない保全対象がある箇所に対策を立てることとした。具体的には農地や道路などを守るべき対象として、それに侵食が及ばないような防護対策を立てたのである。そしてその対策は、資材は村で調達でき、村人自身によって簡易に建設できる工法としたのである。

具体的には、石積や丸太や枝を使ってのガリ箇所などでの土留めである。専門的にはチェックダムと呼ばれるものである。これは簡素で低費用な構造物である。これらは4~5年程度の耐久性は見込めたので、この間に森林が回復し、森林の下層に植生が再生すれば侵食の進行を抑えることができるのである。また、ひび割れが生じた土地には、すぐに土を埋め込み、大きなリルやガリーに発達しないような防御策を取った。 作った構造物を保護し、植生の更新と成長を促進するために、構造物の周囲の土地では、放牧を禁止し火災から保護したり、持続的に保全活動を行い、構造物の維持管理を定期的に行うために村人自身が規律を作った。

【天然更新】

上層の樹木がなくなった後に、その木の次世代の芽が生えてくることを天然更新というが、マツ類は上木がなくなり、裸地になるとすぐに、大量に次世代の芽がでてくるのだった。この中で大きくなりそうなものを選んでいけば植林をすることなく、次のマツの林になることが期待されるのだった。

【その後】

プロジェクトは計画を作った段階で終了したが、村の取水口とパイプラインの再建には、日本大使館で草の根無償という資金援助の制度があったため、これをお願いし、資金を出してもらい村人自身で再建した。また我々は、メンバーの何人かが交代で村に入り、技術的な支援を続けたのであった。こうして村は徐々に復興していった。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.25_メキシコ

筆者紹介

メキシコ-シエラファレス山脈の村-ブエナビスタ

【信用されない最初の訪問】

「我々は、皆さんの村が持っている森林、特にその中のマツを皆さんが、持続的に利用して、村の発展に寄与できるような森林計画作りを協力するためにはるばる日本からやって来ました。是非とも我々がこの村に入ること、そして村の皆さんと共に計画を作ることに協力して下さい。」

「今、何といった?どこから来たって?」

「日本からです。」

「なんで日本から来たんだ?日本がどこだかわからんが、はるか遠い国だとは知っている。なんでわざわざそんな遠い日本からきて我々の森林をいじるのだ?」

「それは、我々はメキシコの環境省に協力しているからで、具体的にはメキシコの森林を保護し持続的に利用する計画作りに協力しているからです。その一環で、天然林が沢山残っているこの村がモデル的に選ばれ、皆さんの村の発展を手助けできると思うからです。」

「金は誰がだすのだ?」

「もちろん協力側の我々です。村の資金は一切使いません。ただ、皆さんには森林を調査するのに手伝ってもらうことになると思います。」

「あんたたちは、我々が今までそうやってずっと騙されてきたことを知っているだろう。この村の上の道路だって、製材会社が道路を作ってやるといって、道路を作ったが、ついでに周りのいいマツを皆伐って持って行ってしまったのだ。上の道路からこの村に来る道だって同じだ。村まで道路を作ってやると言って製材会社が皆マツを伐って持っていってしまったのだ。我々の村の資金を皆持って行ってしまったのと同じだ。あんたたちだって同じだろう?」

「いいえ、我々はマツを伐ることはしません。守りながら持続的に使う計画を作るのです。あなたたちを騙すなんてことは絶対にしません。森林を上手に使えば成長した分だけを利用し、持続的に利用できるのです。再生可能な資源なのです。我々は国際協力でこの仕事をしているのですから、もちろん村の発展のためにしていて、ましてや騙すなんてことは絶対にしません。」

「いいや、信用ならねえ。」

「ここにちゃんとメキシコの環境省の技術者もいるとおり、2国間で協力してやっているのですから、是非協力して下さい。」

「だいたい、誰がただで、森林の計画を作ってくれて、村の発展に協力してくれるのかっていうんだ?ただで何かをしてくれるなんてことは今までだって一度もあったためしがない。ウソに決まっている。帰ってくれ。」

「わかりました。今日のところは引き揚げます。でも、また説明に来させてもらいます。この周りの森林を見てください。伐られたといってもまだまだ、沢山良いマツがあるではないですか。これを持続的に利用できれば、村の資金となり、本当に村の発展に寄与できます。」

「もういいから帰れ。二度と来るな。」

「まあ、そう、言わずに。また、来ますからよろしくお願いします。」

と言って我々はその日は引き揚げたのだが、村人が今までどんなに迫害を受け、騙されてきたか、それが外部の人間を受け付けなくしているということが良く分かった。

【ブエナビスタ村の位置、民族】

ここは、メキシコ、シエラファレス山脈の中の村、ブエナビスタと言った。メキシコのオアハカ州の州都オアハカから北に向かい、我々はイクストランという村を拠点にしていたが、そこからまた約80km、車で約5時間の山道を入ったところにある村だった。ブエナビスタ村は、シエラファレス山脈の大森林の中を切り開いた村であるが、切り開いたのは、先住民のチナンテコ族だった。その昔、スペイン人達の迫害を逃れて、このような奥山に住み込んだものと想像される。そのそもそもの初めから外部の人間を信用できないのは当然だったのだろう。

【受け入れてくれる】

村のことはコムニダ(共同体)と言った。最初に行った時は、上で述べたように、村人から我々は全く信用されずに、追い返されたのだったが、 ねばり強く何回も通っているうちに、いままで村に来たメキシコ人にはない誠実さのようなものを日本人が持っていることを見出してくれたのだろう。 村人も打ち解けてきて、 人を騙すのではなく、本当に国際協力であることを理解し始めたように思えた。そしてとうとう、日本人が村に入ることを受け入れると言ってくれた 。マツを伐って持ってしまうことは絶対になく、マツを持続的に利用する計画作りで、それが村人自身が実行する計画なら森林には何の危害も加えられないということで、我々の調査を受け入れてくれたのだった。

我々はうれしくほっとした。おそらく先住民は、はるか太古にベーリング海を渡り南米に広がったものの子孫だろうが、日本人とも一部は同じ遺伝子を持っているはずだ。そのような同類としての潜在意識のようなものもあったのかもしれない。 そして調査を始めるや否や、最初から非常に協力的になってくれた。

この村は調査中に山火事で大被害を受け、計画作りは山火事あとの森林の復旧計画にせざるをえなかったが、それはまた後に書くとしたい。

【宿泊】

最初に受け入れてもらってからは、村にはたびたび訪れ、長いと2週間~3週間くらい滞在した。泊めてもらったのは、村役場の施設か民家である。食事は民家で作ってもらった。村役場は住民たちがマツを売って儲けたお金で自ら建てたものである。役場の2階にサマーベッドと寝袋を持ち込み、多いと10人くらいで泊まった。女性団員も数名おり、それぞれ好きな場所を陣取り、雑魚寝である。いびきがすごい人がいてまいったことも多々あった。

【食事】

我々は朝食、夕食は民家で頼んでおり、ほとんどがトウモロコシの粉をこねて焼いたトルティージャだけだった。昼もトルティージャの弁当だった。簡単と言えば簡単だが、これでは栄養失調になるもの仕方がないであろう。後にスペインに行ったときにトルティージャを頼んだら、オムレツのようで中身も沢山入っていて、全く違うもので、メキシコのシエラファレス山脈のトルティージャをかわいそうに感じた。11月の死者の日(日本のお盆に当たる)には村でパンを焼いたが、そのパンがコチコチに硬くなっても終わるまで毎日だされた。

【トイレ事情】

尾籠な話で恐縮であるが、トイレは生活する上で非常に重要である。役場の2階に宿泊していた時は、水洗ではあったが、すぐに故障し修理が大変で、溜め置き式の方がずっと清潔と感じたりしていた。そして民家に泊まったときには、トイレは溜め置き式であるが、水洗と同じように板の上に座って行う方法だった。そばにバケツに入ったトウモロコシの食べガラが沢山入っているのでなんだろうと思っていたところ用をたした後にそれで拭くのであった。私はできなかったので紙を使っていたが、ものがないところでは、いろいろと工夫しているものだと思ったものである。

【全員参加の直接民主制】

コムニダは、全員参加の直接民主制で、住民は農作業が終わってから夜8時くらいから遅くまでよく会議を開いていた。時々、論文発表の時のように金の音がチンとならされるので、もう発言をやめろという合図なのかと思っていると延々としゃべっている。あとで聞けば、眠る者がいるので、眠らないように居眠りを始めた者がいたらチンと鳴らすのだとのことだった。我々を受け入れるのも住民総会で口角泡を飛ばしさんざん議論したそうだ。 村の役員は何人か決まっていたが、いろいろ調べていくと影の支配者がいるようだった。それが誰なのかは最後まで分からなかったが、いることは確かな雰囲気だった。

【村の施設】

村にはバスケットコートがあり、若者は皆遊んでおり、我々も時々一緒に遊んだが、放し飼いのイヌが多く、イヌの糞がコートのそこら中に散らばっていて、糞の間をぬってドリブルをするのが難しかった。この不潔さはどうにもならないほどイヌが多く、イヌと共存している感じだった。 時々お祭りがあり、お祭り時には、張りぼての大きな人形が持ち出され、かぶると3m近くも背が高くなるのだった。

バスケットボールコートもある

【村人】

テポナックス村の記事でも書いたが、おばあさんたちはスペイン語が話せないものが多く、この村の若者もアメリカへの出稼ぎが多かった。そして銃を持ち帰るものが多かった。中には英語がちゃんと話せるようになって帰るものもいて、非常に助かった。通訳を雇うこともあったが、基本的にメンバーは英語ができてほぼスペイン語が出来るのだったが、中には英語だけのものもいて、その団員には案内人として英語がしゃべれる村人を通訳としても雇うことで大いに仕事がはかどった。 村の入り口には村人のためではあるが小さいながらも万事屋(よろずや:食料品、日用雑貨を売るなんでも屋)があり、ここではメスカルというリュウゼツランで作った焼酎を売っていたので、我々も時々ペットボトルを持っていき、量り売りで売ってもらった。夜はちびりちびりとそのメスカルを村人と共に飲みながら親睦をはかるのだった。

つづく

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.24_エクアドル

筆者紹介

エクアドル-アマゾン川源流域でチーチャ(先住民の酒)を飲む

【許可を求めての挨拶】

私とモリーナ(エクアドル森林局の技術者)は、森林調査の対象となっている森の前に住む先住民(インディオ)の家に来て、挨拶をしていた。数日後に、この森の調査をしたいからだった。

幹線道路から少し入ったところに彼らは掘立小屋を立てて住んでいる。車から降りて少し歩く。直射日光は、とてつもなく暑い。 家を覗くと男は野良仕事に出ていていないようだった。奥さんと幼い子供が沢山いる。それにお婆さんがいる。お婆さんはスペイン語を解さないようだった。家の前でモリーナが挨拶をし始めると、奥さんは家の中に上がれと言う。そこで、運転手を置いてモリーナと2人で家に上がる。家は高床式になっていて、地上から1.5m程の高さの床に上がった。上がると四方の柱に加え途中に何本かの柱があるが、壁はなく屋根はカヤブキであった。雨が多く、暑いので雨をしのぐだけで風は吹き通しだ。

【チーチャを勧められる】

モリーナがひとしきり世間話をし、「森林調査をしたいので、数日後にこの奥の森に入らしてもらいたい。」と説明を始める。すると、そばにいるお婆さんが何やらやり始めた。一体いくつくらいだったのだろうか。70才くらいには見えたが、このあたりの歳の取り方からみると60才台、もしかすると50才台か40才台だったのかもしれない。 そのお婆さんが、真っ黒な汚れた手を壺に突っ込んで、何やらつかみそれを絞って、やや黄色がかった半透明の液体をどんぶりのようなお椀に入れている。そしてモリーナと私との二人分の液体をどんぶりに入れるとモリーナと私の前にそのどんぶりを差し出し、「飲め。」と言う。

【チーチャとは】

モリーナが、「これはチーチャという飲み物だ。」と教えてくれる。「これはお婆さんがユカ(南米原産で、塊根がサツマイモに似て大きく、先住民が主食としている食べ物)を噛んでツバと一緒に壺の中にはき込み発酵させたものだ。汚くないから飲め。」と言うが、なにやらバッチイ。後年ジンバブエでA型肝炎に罹り、死ぬ思いをしたことを思い出すとこの時はまだA型肝炎の抗体を持っていたのだろう。

【チーチャをどんぶり一杯飲む】

出してくれたどんぶりは大きく、チーチャは1リットルくらいは入っている。飲むのをためらっているとモリーナが「俺も飲むから飲め。」と言う。そしてモリーナが飲み始めた。私もおそるおそる飲むと、舌がややピリピリする。少し発酵しているようだ。しかし、あまり強いアルコール分は感じなかった。ビールよりはるかに薄いようでアルコール分は、1~2%くらいだろう。300ccくらい飲んだ。不味くない。結構いける。私としては大分飲んだつもりであるが、まだ相当残っている。モリーナは「飲め。飲まないとこの奥の森に入れないぞ。」と言う。「そうか。じゃあ飲むから上手く説明して、森に入る許可を取ってくれ。今から飲むぞ。」と残り700ccくらいを一気飲みした。暑くて喉が渇いていたので一気飲みで飲み干せたのだった。アルコールが入っていたからかも知れない。

【もう一杯勧められる】

するとお婆さんはそのどんぶりを取り上げ、「良い飲みっぷりだ。もう一杯飲め。」とまた壺の中に汚い手を突っ込んでチーチャを絞っている。彼女らにしては一番のごちそうをふるまってくれているのである。 「アー。こんなことならもっとゆっくり味わって飲むのだった。」と思っても後の祭りである。モリーナを見ると彼は1杯目をゆっくりと飲んでいる。ずるい。しかし、モリーナは、「飲め。Masui。飲まないと仕事ができないぞ。」と同じことを繰り返す。すると1杯目が効いてきたのか、体が少し熱くなり、顔も熱くなってきた。「まあいいだろう。結構うまいよ。じゃあ2杯目も飲むぞ。あとの交渉はよろしく頼む。」とモリーナに言って2杯目もまたもや一気に飲んでしまった。するとアルコールが少し効いてきた。いくらアルコールが薄いチーチャと言っても2リットルも飲んだら缶ビール1~2本分くらいのアルコールは含んでいるだろう。

【至福の時】

モリーナの交渉も終わり、その先住民は明日以降、我々が裏の森に入るのを了解してくれた。私は眠くなってしまい、そこで横にならしてもらった。床は何となくすえた汗臭い臭いが染み付いているが、私はまるで先住民になったような気分に陥り、少しの間、転寝を楽しんだ。この瞬間は、仕事も社会のわずらわしいことも全てを忘れさり、まるで天国にいるような至福の時であった。

【蝕まれる環境】

上記の話は1986年のことで、今から34年前のことである。この時エクアドルのアマゾン川源流域では、日本では明治時代に行った官民有林区分と同じようなことが行われていた。官民有林区分というのは、所有不明な森林を国有か私有かはっきりと区分し、所有権を確立しようというものだった。そこには林地からも地租(固定資産税)を取ろうという意図があったものだが、エクアドルの場合は、まずは、蝕まれる森林を何とか保護しようというものだった。

誰も近づけなかった密林のアマゾン原流域に石油が発見されたため、その採掘道路が作られ、その道路に沿ってアンデス山脈上の貧しい農民が続々と入植してしまい、それが続いているのだった。密林内では先住民(インディオ)と入植者の間に軋轢が起きていた。政府はこのため、国有林、先住民地域、入植者地域と所有をはっきりさせたかったが、先住民にとっては元々彼らの土地、そこに新たに入って来た者に譲る土地はないのに、どんどんと蝕まれていくのであった。入植者にとっても死活問題で、新たに入植してくるものは奥地、奥地へと森林を切り開いていくのだった。政府がいくら線引きしても、その通りにはいかず大混乱を起こしていた。

当時の先住民はこの時点から15年前くらいまでは、全く自然な生活で裸族であったと部族長から直接聞いたので、約半世紀前、1970年くらいまでは、上述した先住民のおばあさんたちも裸族だったはずである。入植してきたものにならい、着物を着て文明化していったと言えばそうではあるが、自然に溶け込んだ生活とどちらが幸せであったろうか? 樹高50mを超える巨木が伐採されていく光景は、壮観ではあったが、空恐ろしいものだった。それが今日、わずかではあるかもしれないが、地球温暖化の一翼を担っているであろう。森林は再生可能であるが、一旦農地になったら、それを森林に戻すのは非常に難しいことである。このあたりの森林は、現在は、ほとんど伐採されてしまったようで農地やヤシ園などに転換されたようである。急激に文明化した先住民の多くも農場で働くようになってしまったのではないかと、また、チーチャもビールやロン(サトウキビで作った蒸留酒)などにとって代わられているのではないかと想像される今日である。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.23_ジンバブエ

ジンバブエで罹ったA型肝炎-下

【退院】

さて1ヵ月入院していて、血液検査の値は正常となり、A型肝炎の抗体率も98%となり、少しは歩けるようになってきたので、退院したくて仕方がなかった。医者の許可も出たので早めに退院してハラレのホテルに戻った。しかし、やはりホテル生活はきつかった。肉類を食べればもっと回復していたのだろうが、心配で食べられなかった。

【帰国】

チームの全員が帰国するので、まだ長時間の飛行はきついと感じたので、1人だけあと1週間か10日ハラレで休ませてくれるように頼んだが、事務所では一旦皆と帰れというので帰ることにした。飛行機はファーストクラスにしてもらうことにした。しかし、ハラレからヨハネスブルグまではファーストクラスがなかったのでビジネスとし、ハラレからシンガポールはファーストクラスでシンガポールで一泊、シンガポールから成田まではファーストクラスで、後輩の団員に付き添ってもらった。

一番きつかったのはハラレからヨハネスブルグだった。この間はビジネスとはいえリクライニングになるだけでフルフラットにはならなかったので2時間くらいだったがきつかった。その後は横になってきたので成田まではそれほどきつくはなく帰国できた。

【成田空港から我が家へ】

成田空港では妻と兄が待っていた。あとで兄はこの時の私の顔はまるで幽霊のようだったと言う。そして空港から家までタクシーで帰ることにした。ところが高速道路上で事故があり、ひどい渋滞に巻き込まれ家まで2時間以内のところを4時間以上要してしまい、私はすっかり疲弊した。家に着き、横になったらそのまま眠ってしまった。目が覚めたら丸一日以上27時間も眠り続けていた。

【日本の医者】

そして1ヵ月間我が家で休み、毎日係りつけの病院で診てもらった。日本での指示はA型肝炎は回復傾向が見えたらすぐに栄養ある食べ物を食べろということで、50kgに減った体重が1日に1kgずつ増え、2週間で約65kgまで元の体重に回復した。この時主治医が所用で不在だったので、大学病院から派遣されてきた医者が日替わりで診てくれた。5人ほど見てもらったが、4人の医者は楽観的だったが、1人の医者は悲観的だった。悲観的な医者は、A型肝炎でもこれだけ回復に長く時間がかかっていると元の生活に戻るにはやはりかなりの長期を要するし、完治を確認するために最後に大病院に行き、最終の検査をしてもらえということだった。

【日本の大病院】

そこで最後に近場の大病院で検査をしてもらった。全ての検査を終えデータを見て医者は悪いところはもう一つもないと言った。しかし、私の感覚では体が弱まっていて、少し動くと疲れてしまい、横にならないとどうにもならなかった。これでは普通の生活はできないと思ったが、データには現れないのだった。大病院の医者は人の顔色を見るのでもなく、触診をするのでもなく、ただデータを見るだけだった。これでは町医者の方がよっぽど良いと思った。

【その後】

その後、自宅で静養しつつ重要な会議等の時は呼び出され、出勤した時にはつらかった。常勤で勤め始めた後もフルタイムでの勤務は無理で、1年ほど遅く行き、早く帰らせてもらっていた。アルコールは3年以上飲めなかった。夕方5時頃、家に帰ってくると疲れてすぐに横にならなければならず、その後何もできず、テレビを見て過ごすだけで番組の時間を覚えてしまった。しかし、海外の仕事には1年ほどで復帰した。飲み会などには付き合えず、ただ単調な日々を過ごす中で段々とストレスが溜り、やはりウツとなっていった。それが4年目くらいのある時、急に元気になりアルコールが飲めるようになった。それで同僚と外の居酒屋で飲んだ時の解放感が忘れられない。そして、徐々にウツも治っていった。

この間にかかった病院代や飛行機代、その他諸々の経費はとんでもない額だったが、勤務先で入っていた保険で全てカバーされた。

今思うと、この時が最後の40才台で、それまで若い時から無茶をし過ぎたと反省した。海外では健康と安全が最も大事であるが、健康であるからと無茶をし過ぎていたのだった。それから年を重ねるにつれてより慎重になっていった。

つづく

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.22_ジンバブエ

ジンバブエで罹ったA型肝炎-中

【事務所からの指示】

しばらくするとハラレの事務所から連絡があり、ブラワーヨの病院では回復に期待ができないから、南アのヨハネスブルグか首都のハラレの病院に移れと指示がきた。私はこの病院の施設も良いし部屋も一人部屋で居心地が良いのでここが良いと頑張ったが、だめとの指示でハラレに移ることにした。南アには国境があるので救急飛行機ではいけないだろうし、仲間はジンバブエにいるので一人になったら大変と思い首都のハラレに行くことにしたのだ。そこで、この病院で転院先を捜してもらったら、また前回と同じように感染症なので受け入れないという病院ばかりだと言われた。それでも一つ見つかりその病院に転院することになった。

【ブラワーヨの病院からハラレの病院に転院】

移動日は大変だった。ブラワーヨからハラレまでは救急飛行機で運ばれることとなった。病院からブラワーヨの空港までの救急車がきつかった。ストレッチャーで横になっているのだが、車の発進や停止、それにガタッと跳ねたりした時には体に響き苦しかった。救急飛行機はむしろ安定していて揺れないで苦しくなかった。しかし、ハラレの空港から病院までまた救急車が同じ苦しみだった。この時は後輩の同僚がずっと付き添ってくれた。 ハラレの病院はかなり大きな病院だった。着いたのにまだ部屋が空いてないからと人通りの多い廊下にストレッチャーに横たわったまま置かれ、1時間以上待たされた。感染症なのにこんなに人がいるところに置かれて大丈夫なのかと妙な心配をしたり、皆にジロジロ見られるのが嫌だった。ようやく部屋が空き、別棟の平屋の部屋に入れられた。2人部屋で、最初は一人だけだったが、途中で誰か入るかもしれないとのことだった。しかし、約1ヵ月入院し、だれも入院してこなかったので助かった。部屋は明るくきれいでいごこちがよかったが、ベッドが柔らかくてまいった。これならブラワーヨの病院の方が良いくらいだった。しかし、ジンバブエの病院の施設は、私がみたセネガルやブルキナ・ファソの病院とは比較にならないほど良かった。日本の大病院より良いのではないかと感じた。やはり宗主国がイギリスでこういったインフラには力を注いだからだろう。

【ハラレの病院での入院生活】

ここでの担当医はドクターハキムと言い、これまたとても親身だった。毎日血液検査と糖尿の検査などを行った。点滴はずっとやりっぱなしである。

この時ジンバブエに感染症の研究できていた若い日本人の医者が3人いてしょっちゅう見舞いに来てくれた。彼らは診断はしてはいけないことになっていたので診断はできなかったが、観察していたのだろう。いろいろとアドヴァイスをくれた。女性の若い医者は本当によく来てくれ、血液検査の値が日々悪くなっていくデータをみて、心配顔が益々心配顔になっていくので、こちらも心配になってきた。私の感覚としてはこの病院に来て、回復してきていると感じていた。

また、男性医師の一人は、この病気は治ってもこの後遺症は数年間続くので、以前のように元気に働けるようになるには数年かかるだろうと言われ、そんなものかなと思ったが、実際にそうだった。

ただここのドクターの治療方法は古い方法だった。日本に帰国すると日本の医者は、回復傾向が見えたらすぐに栄養のあるもの、タンパク質や脂質をどんどん取りなさいということだったが、ここではタンパク質や脂質は取ってはいけないだった。だから回復が相当に遅れてしまったのだった。病院食もいつもポーリッジ(お粥)で、また事務所の健康担当職員の方が毎日おにぎりやふかした野菜等を持ってきてくれて、感謝の言葉もなかったが、野菜と糖質ばかりをとっていた。

ときどきハキム医師には冗談を言えるようになり、朝の診療の時には、”High doctor, owing your good treatment, I’m still living.” “It’s good. You are getting better day by day. It’s not my power, but the strength of your strong will to live makes you restore.” などと良いことを言ってくれた。

そして退院するときには、このような大病をした後にはウツ病になり易いからくれぐれもウツにならないように気をつけなさいと言ってくれた。私は何でそんなことを言われるのかこの時は理解できなかったが、その後ウツになり、このドクターの正しさに実に感心したのだった。 そして私の回復傾向が見えてくると事務所の担当者が退屈しのぎに文庫本などを沢山持ってきてくれた。こういう時に暗い内容の本を読むのは良くなかった。それで池波正太郎や藤沢周平の時代物や椎名誠のエッセイなど事務所にあったものをほとんど読んでしまった。何しろトイレに行く時くらいしか立つことができないので、一日に数冊も読めてしまうのだった。

【ここで聞いた東海村原発事故】

ここで日本の1999年9月30日だが、持ってきていたラジオで日本の短波放送をつけた時に、「近隣の住民は直ちに避難して下さい。」と緊張してしゃべるアナウンサーの声を聞き恐怖を感じた。東海村JCO臨界事故だった。ジンバブエで寝ながらも原発事故で日本は沈没してしまうのではないかと震撼した。

【隣の病室】

私の隣の部屋は産科の部屋だった。お腹の大きい女性が入院して来るとほぼその日の内にオギャーという声がして、一泊して翌日には退院して行くのだった。中にはその日のうちに退院して行く人もいた。まあ丈夫なものだと思ったが、経済的にも入院するのは大変だからだろう。

つづく

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.21_ジンバブエ

ジンバブエで罹ったA型肝炎 -上-

【A型肝炎への感染がわかる】

「ミスターマスイ。病名が分かった。A型肝炎だ。これで助かるぞ。でもここは救急病院なので24時間しか置いてやれない。ずっと面倒みるわけにいかないから、入院できる病院をすぐに捜す。」と医者が言った。私も妙に納得がいった。私はB型肝炎の予防注射は受けていたが、A型肝炎の予防注射は受けておらず、知識もなかったからA型肝炎とは気が付かなかった。もしその知識があれば自分でもっと早く気付いたはずなのに、わからなかったために危うく命を落とすところだった。

【感染の原因】

1999年9月のことだった。ジンバブエでの仕事のことは既に数回書いた。A型肝炎は、ここで森林調査をしている時に、発症した。この国第2の都市ブラワーヨからビクトリアの滝へ向かって20kmくらいに位置するホテルの一軒家を数軒借りて、同僚や雇っていた南アの技術者達と住んでいた。家のトイレは水洗だったが土への自然浸透で、広大だった庭の中に井戸があったから感染したのだろうと思う。しかし同居の後輩の同僚にも他のチームメンバーには感染しなかった。私のように昭和20年代生まれは子供の頃には肥料は人糞だったので、ほとんどの人はA型肝炎に感染し抗体を持っているはずだが、世の中が清潔になり抗体率が落ちてきたのだろう。話は違うが、南アの白人技術者の人種差別発言についても書きたいが、あまりにひどいので今後も書くことができないだろう。

【発症するまで】

それはそれとして、森林調査をしている時に一日毎に段々体がだるくなり、数日休んで横になっていた。ブラワーヨの病院に行き調べてもらったが、マラリアでもなく、何だかわからなかった。それでまた森林調査に行き、営林署でコーヒー色に近い尿がでた。この時に気が付くべきだった。このコーヒー色の尿がA型肝炎の特徴である。私は、疲れた時に出ると言われる血尿と思い、これくらいなら大したことはないと思った。そしてまた木金と横になっていた。まだ大丈夫だった。ところが土日になると益々具合が悪くなってきた。土日は病院が休みだった。食事は家政婦が作ってくれていたが食べられず4日間ジュースだけで過ごしていた。月曜になると起きるのもつらく、すぐにブラワーヨの救急病院に行った。車の中では普通に座っておられずに横になって車に揺られ、この30分が非常につらかった。チームには英語と日本語が完璧な外国人の同僚がいたので、付き添ってもらい病院では、すぐに点滴をしてくれるように頼んだ。

【救急病院】

私はしゃべるのもつらかったがすぐに点滴を始めてもらい助かった。点滴でかなり元気を回復した。ここで血液検査をしたが、まだ病名はわからなかった。ジンバブエで見てもらった医者は、当然ながら皆黒人であるが、イギリスに留学しており、腕も良さそうだし、日本の医者と決定的に違うのは親身で、まず人の体を丁寧に観察することだと感じた。ただ、最初の医者は血液検査でほんのわずかだがサルモネラに反応があったとのことで、点滴の中に抗生物質を入れた。親身ではあるがいかにも自信たっぷりで、これが誤診だったので余計に体を弱めたかもしれない。 この病院の施設は大層立派に思えたが、大部屋にいて、網戸を潜り抜けた蚊がかなりいたのが嫌だった。マラリアになるのではないかと不安になったりした。そして夜になり、別の医者が来て、「ミスターマスイ。わかったぞ。A型肝炎だ。」と冒頭の言葉となったのだった。この医者は大柄だが、こんなに優しく親身な人はいないと思われるくらいに親身で、大きな手で触診をしてくれ、これまで黄疸がはっきりと出ていなかったのだが、このころから黄疸が出始め、はっきりと肝炎とわかった。この肝炎への触診は転院するハラレの病院の医者も帰国して日本の医者も全く同じで、全世界共通なのだと妙な安心感を持った。その後、感染症なので受け入れてくれる病院がないからもう少し捜すからと言われ、感染症だから病院は受け入れなければならないはずだのに受け入れてくれなければ皆死んでしまうだろうと妙に腹が立った。結局、翌日になり入院して24時間ぎりぎりになるところで転院先の病院が決まった。

【転院したブラワーヨの病院】

次の病院は同じブラワーヨの市内であるが、かなり大きな病院で施設も素晴らしかった。ここには4日いた。A型肝炎の治療薬はなく、ただ横になって体力が回復するのを待つだけである。この時は本当につらかった。チームメンバーが見舞いにきてくれるのだが、自分の意識ははっきりしているのだが、人の気配を感じるだけでつらかった。雇っていた運転手が、とても良い人で運転手だから、同僚を連れてきて部屋の片隅に座っているのだが、時々喉がいがらっぽいのか喉を鳴らす音さえ、ダンゴ虫のように丸く横になっている私の気分に響くので折角だが、皆さんにはすぐに退室してもらっていた。 病院食も少し食べられるようになり、点滴で少しずつ回復はしているようだった。シャワーの時間になるとジンバブエの若い女性の看護士がシャワーに入れてくれた。その時私はやせ細り、黄疸が出て黄色い体で、私のソノモノも極端に縮こまり、裸になったときに日本の男子とはこのように弱々しいものかと思われるのが妙に恥ずかしかった。相手は見慣れているしテキパキときちんと仕事をしてくれた。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.20_コロンビア

コロンビア-アンデスの山守の美少女-

コロンビアの森林は崩壊地だらけと前回のコロンビア編で書いたが、その他コロンビアと聞けば皆さんは何を思い起こすだろうか?コーヒーか、サッカーか、美女か?あるいは治安の悪さや麻薬などだろうか?

コロンビアを走るアンデス山脈は3つの支脈に分れており、その中の中央山脈に位置するマニサレスという町を基地として私は調査を行っていた。マニサレスからさらに奥地に入った村、村名はペンシルバニアと言い、アメリカの州の名前と同じだが、ペンシルバニアの人工林の山守をしていたのがアデリータだった。アデリータと言えばスペインの作曲家でギタリストが作曲したアデリータが有名である。アデリータの正式名はアデーラだが「ちゃん」づけすると「アデーラちゃん」がスペイン語だとアデリータになるのである。

マニサレスからペンシルバニアまで、道路に沿って100㎞くらいの距離ではあるが、くねくねとまたアップダウンを繰り返すので、時速は20kmも出せず、6時間くらい車に揺られてペンシルバニアに着くとくたくたで、本当に山奥に来たという思いになる。しかし、ここペンシルバニアの若い女性は美人しかいないと思われるほどの美人だらけである。それで疲れも吹っ飛ぶのである。日本でも山奥の平家の落人の集落がそうであったりするのと似ている。

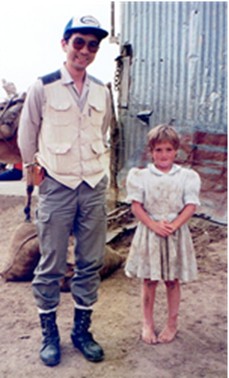

1990年の2月にペンシルバニアに着いた我々のチームは顔なじみの村長や営林署長などに挨拶や調査の説明などをした後、村の中心にある広場に面したカフェテリアに入った。広場のもう一方には大きな教会があった。まさにコロンビアコーヒーを飲みながら調査の打合せなどをしていると山の上の方からカウボーイハットをかぶった少年らしき二人が馬に乗りゆっくりと降りて来た。そこで顔を始めて合わせた一人がアデリータであった。17才くらいの少年と思ったが、二十歳の女性だった。アデリータも村の女性に勝るとも劣らない美人の上、知的で澄んだ目をしていて思わず引き込まれそうな感じを受けたが、そこでは挨拶をしただけだった。

翌日、山に入るのに営林署長に案内人を頼んでいたが、その案内人としてきたのがアデリータだったのでびっくりした。「あなたは昨日会った方ではないですか。この山の管理をしているのですか?」「そうです。私はこの山のグアルダーボスケ(山守)です。」と答えるではないか。「メデジンに住んでいましたが、この村の森で勉強も兼ねて森の管理人として働いているのです。」とのことだった。

我々はこの村のマツとサイプレス(ヒノキの仲間)の人工林を中心に調べていたが、アデリータが「マツの人工林でナナフシが大量発生していて困っている。」というので、現場に行って調査すると、まさに様々の種類のナナフシが大量に発生していて、マツの葉を食べている。枯れ枝と全く同じ形をしたナナフシもいて、ナナフシを見ると進化の不思議を感じざるを得ない。たまたま色や形が変わり、鳥に食べられることなく生き残ったナナフシが進化に進化を重ねて枯れ枝のように進化したというような説明だけで皆さんは納得できるだろうか?コノハチョウや目玉の文様があるチョウなどを見ても何か目的を持って進化してきたのではないかとつい思ってしまう。獲得形質は遺伝しないことになっているが、本当だろうかとも思ってしまう。

それはさておき、アデリータはいろいろ対策をたてていた。殺虫剤を木の根元に塗ってみたが、能率が上がらず、腰が痛いなどという。そこで私は「ナナフシが食べるのは葉だから、塗る位置が根元でも胸高でも効果は変わらないだろうから、作業効率や健康面から立って塗れる位置に塗ったら良い。」また、林内が暗いので、「間伐して光を入れてみたらどうだろうか。」といったことをアドバイスした。

それからしばらくして、「実験的に間伐をしてみたらその林からナナフシがいなくなった。」とアデリータは言う。「良かった。良かった。人工林は除伐や間伐を定期的に行い、光を入れて健全に育てなければだめだよね。」と私。そうしてペンシルバニアの森林を調査する時は、アデリータに手伝ってもらった。アデリータが森の隅々まで知っているので、調査はおおいにはかどり助かった。まさに山の守だった。しかし、それから1年ほど経ってアデリータは自分の郷のメデジンに戻って行った。

我々はその後も調査を継続してこの周辺の森林の管理計画を作成してこの仕事は終えた。その後アデリータとは何の連絡もなく忘れ去っていたが、一昨年フェイスブックで友達リクエストがあり、驚いた。本当にアデリータなのだろうか。すぐにOKして近況が分った。あれから30年、母親となり50才となったアデリータと連絡できるとは。SNSの力は不思議なものだ。今はアンティオキア州の環境省に勤め、環境保護の先頭に立って活躍している。 アデリータだけでなく、その後もモロッコやドミニカ共和国で一緒に働いていた男性の技術者などからもリクエストが続々とあり、改めでSNSの力に驚いている。