森林紀行travel

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.2

最初の会議

第1回目の調査

日本を出発

1983年10月7日(金)に最初のカピバリ地区の調査のため日本を出発した。パラグアイまでは、すでに北東部の調査で何回か通った道である。

メンバーは、6名、団長は当時学会でも有名な方だった。四谷から京成上野に行き、2時のスカイライナーで成田へ向かった。この時、何故か成田空港での警戒が厳しく、多数の機動隊員が立ち並び、パスポート検査が入念だった。

書類や森林調査道具、それに個人の荷物を先に成田空港に送ってあり、全員で10数個もあり、かなりの個数であった。午後4時に荷物を受け取り、午後5時に手続きを済ませ、税関を通る。出発まで、今はなくなったバリグ航空の待合室で過ごし、午後6時半のRG833にてロスアンゼルスに向けて飛び立った。

機内にはこれから始めてパラグアイに向かう青年海外協力隊の隊員も数名乗っており、話をするとこれから海外での仕事に臨む意気込みや気負いといった若々しさを感じた。ロスアンゼルスまでに食事が2回。到着したロスアンゼルスでは時差で眠い。アメリカではトランジットでも入国しなければならない。荷物が多いのでその出し入れに、いつも一苦労させられた。入国数時間の後、ロスアンゼルスからペルーのリマに向かった。ロスアンゼルスからリマの間にも2回の食事がでた。

アスンシオンへ

リマに到着したのは夜中であった。リマの空港で数時間の待機の後、リオデジャネイロに向けて飛び立った。リオデジャネイロには翌日10月8日(土)の午前7時半に到着した。飛行機は1時間半遅れた。やれやれパラグアイに近いところまでようやく着いたかと思ったが、ここからが大変だった。通常リオデジャネイロからアスンシオンまでは約3時間であるが、この時は10時間以上もかかった。

乗り継ぎ便はRG900でリオデジャネイロ11時発であったので3時間以上の待ち時間があった。多少遅れたが乗り継ぎ便との間に余裕を持たせておいて良かった。安心していられる。待ち時間の間に朝食のサービスがあり、朝食券をくれた。空港の上階のレストランに行き、朝食を食べた。リオデジャネイロの空港はきれいで、出発便の案内がポルトガル語ではあるが、女性の声でとてもゆっくりと丁寧に言っているように聞こえた。

11時に予定の便のRG900に乗り込んだが、機体のテクニカルプロブレムということで、一旦降りるようにとのアナウンスがあった。飛行機の整備は大丈夫なのかなと心配になる。そしてもう一度食事券をくれたので、その間にまた食事をする。バリグ航空の脂っこい食事を連続6回と食べ、さすがに食べ飽きた。

約8時間と大分長く待たされたが、午後3時過ぎにようやく出発することができ、サンパウロ、イグアスに降りた後に、アスンシオンには午後6時に着いた。やれやれであった。日本から約40時間、機内で仮眠を取っただけだった。

イグアスの滝を訪れたときの写真。

予定より相当遅れて夕方になったが、アスンシオンに到着し、空港では関係者と森林局の長官とその息子さんまでが出迎えてくれた。

空港から市内までは車で約30分。ホテルはパラナホテルであった。円高とグアラニー安で我々もプラサホテルから少し格上のパラナホテルに泊まれるようになった。特に高級なホテルというわけではないが、清潔で一人でいるには十分な広さがあり、日本のビジネスホテルとは比べものにならないくらい居心地は良かった。

今回の通訳を頼んでいる方もホテルで待っていてくれた。眠いのを我慢して早速仕事の打合せである。

その晩は、内山田へ食事に行った。内山田は日系人の経営しているホテル兼レストランで、すきやきが専門だ。機内で一緒だった協力隊員も来ており、ここで、全く時間が経っていないのに再開を喜んだ。

最初の会議

パラグアイ側の大きな希望

到着翌日1983年10月9日は日曜日であったが、午前中パラナホテルの会議室を借りて、最初の会議を開いた。パラグアイ側の森林局から長官始め数人の担当官が出席した。

誰でも希望は大きく持つ。特に南米人は大風呂敷を広げたがるからであろうか。長官は、大きな構想を語った。今回の造林予定地の土地2万7千haが森林局の土地となる予定で、そこに植林をしたい。パラグアイ側の希望としては、マツ類を約1万ha、郷土樹種を約3千ha、残りは天然林として保護したいということだった。

パラグアイでは林産物は畜産物に次いで重要な外貨獲得の収入源となっていた。当時パラグアイの人口は約300万人(現在は倍の約620万人:2010)、牛は人口以上に多いと言われていた。広大な森林が牧場に転換されていった最盛期である。

林産物は、もちろん天然林からの抜き伐りだけで、持続的生産など考えないで、あるだけ伐って儲けてしまおうという無計画なものであったから森林資源は急速に減少・劣化しているのであった。

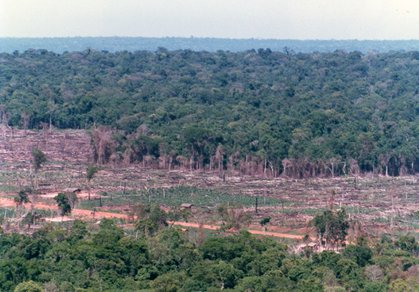

造林予定地ガピバリの森林。当時既に良木は伐採され、

その後残った劣化した森林。道路沿いは農民の入植が見られた

植林に関しては、それまで個人か民間会社で数haから数10ha程度の植林を行ったことがある程度で、国営の大規模植林などなかったのにもかかわらず、国直営での大規模造林を望んだ。また、植林木を使って、パルプ工場などを設立し紙を輸出し、林産業を振興させ、技術普及に役立てたいなどとバラ色の構想を語った。

本当にそのようになれば良かったが、やはり土地の管理ができなかったということから、そうは問屋が卸さなかったのだ。

つづく

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.1

土地問題の難しさ

森の中での調査を始めて約3週間が過ぎようとしていた1983年11月3日(木)のことだった。どこからともなく現れたここカピバリの農民達に囲まれた。

「お前ら何をしているのだ。ここは俺達の土地だ。黙って入って来て何をしているのだ。早く出て行け。」

「おい、カブラル。やばいな。彼ら険悪な雰囲気だぞ。ここはお前の出番だ。うまく説得してくれ。」と私がパラグアイ森林局の共同作業者のカブラルに言うと、

「まあまあ、皆さん、落ち着いて。我々は森林局の技術者です。」とカブラルは農民達を説得し始めた。

「森林局の者がここに何しに来た。」

「ここは国有地になる予定の土地で、ここで植林をすることになっています。そのため国有地の確定のための測量をしています。」

「でたらめを言うんじゃあない。ここは俺達の土地だ。かってに入るな。もう俺達は住み着いているんだ。」

「カブラル、待て、待て。彼らに直接説明しても分からないぞ。今は刺激することは避けて、遠まわしに説明しろ。」と私が言うとカブラルは、

「まあまあ、皆さん、落ち着いて。落ち着いて。ここは国有地ですよ、国有地。皆さんの土地ではありません。」と相変わらず直接的に説明する。

「そんなことはねえだろう。ここには所有者はいねって聞いたんだ。」

「いいえ、ここは昔製材会社の土地でしたが、今は、銀行の土地となったのです。その後政府の土地になる予定で、ここに植林する予定です。」

「待て、待て、カブラル。彼らに土地の状況を正確に説明したって、理解されないぞ。ほら、彼らは益々怒っているぞ。」と再度私が言うと農民は

「いいか。お前ら。そんな小難しいことは、俺たちゃあ、知ったことはねえ。何しろ俺たちゃあ全財産売っぱらって、遠くから一家そろって移り住んできたんだ。それに見ろ。畑には植えたんだよ。マンディオカを(サツマイモのような根茎があり食用にする)。森を開墾して畑にしたんだよ。耕し始めたんだよ。ここは俺達の土地だ。今さら出て行くところはねえ。」

我々を取り囲んだのは、この周辺に移り住んできた農民10数名である。彼らの数人はライフルを持っている。その他はマチェーテ(南米の蛮刀の様なナタ)を持っている。雰囲気からすると、どちらかといえば人の良いおじさん達が、単に我々を脅して追い返そうとしているだけで、発砲などはしそうもなかった。

南米の地図

我々は日本人の調査団員数名に共同作業者のパラグアイの森林局の技術者数名、それに作業員などと人数は彼らと同じくらいだった。しばらく、彼らが暴力を働かないように、なだめるようにおとなしく話し込んでいたが、らちが明かなかった。

この時に農民達をなだめたのは、我々日本側調査団の責任者だったSさんだった。南米は初めてであったが、東南アジアでの仕事のキャリアが長く、現場の住民相手に鍛えた手八丁口八丁で一旦は農民達の矛を納めさせた。

結局、我々は当面皆さんの生活に迷惑はかけないように測量などの仕事を進める。ただ、森林局の幹部が、皆さんに説明するためここへ来て話すことになるだろう。また、周辺に軍隊の土地となるところもあるので、それらが今後どう関わってくるかはわからない。とそこでの結着は先延ばしにし、調査を進めることで、その場での住民達の了解を得た。

ここは、パラグアイのサン・ペドロ県のカピバリ(Capibary、先住民の言語グアラニー語ではカピバルゥーと発音するが、ここでは日本語表記に従いカピバリと書く)という地区で、我々は造林計画を作成するための調査を始めたのである。しかし、土地所有のあいまいさにより、最終的に我々は、当初の予定の土地の半分以上もの多くを手放さざるを得なくなったのだ。

なかなか厄介な仕事ではあったが、そのような経緯も含めて、前回のパラグアイの北東部の紀行文につづき、今回はカピパリでの造林計画調査について記したい。

パラグアイの地図

【森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.18

パラグアイ北東部の調査のまとめ

超大規模森林破壊

パラグアイ北東部で起こった、この信じられないくらい大規模な森林破壊は何だったのだろうか?ブラジルではもっと巨大な面積の森林破壊が起こり、それがパラグアイに波及し、パラグアイの森林も破壊されてしまったのだが、これを現実のものとして信じられる人がどれほどいるだろうか?この森林破壊面積はブラジルでは日本の国土面積の何倍もあり、パラグアイでも北海道や九州に匹敵するくらいの面積があった。この影響が化石燃料の使用とともに地球温暖化に影響を与えていることは間違いないと考えるのが普通の考えであろう。

例えば、日本で生態系を区切って考えてみると小規模なものでは、家の近くの池の周り、あるいは神社など、もう少し大きくなると森林に囲まれた公園、近くの山林、さらに大きくなって国定公園や国立公園規模の様々な生態系が考えられる。せいぜい1ha程度のものから数万ha程度のものではあるが、たとえ小規模なものでも破壊されれば日本では大問題となるが、パラグアイではこれらとは比較にならないほど大規模な面積を持ち、そしてその連続性からみて一つの生態系と考えてもよいような森林が、さほど大きな問題ともならずに、破壊されてしまったのである。

ここに住んでいたありとあらゆる生き物が絶滅させられるという方向で影響を受けただろう。もちろんここに住んでいた先住民も影響を受けた。

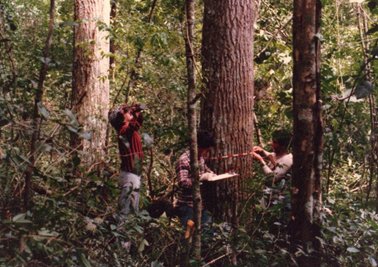

元々の森林(再掲)

有用樹が伐採された後、牧場や農地に転換するため焼かれた森林(再掲)

森林から牧場に転換された土地

それが地球温暖化、それによる台風の大型化増加、竜巻の増加、局地的豪雨という形で、全人類へしっぺ返しが起きているのだろうと推測されるが、もっと恐ろしいしっぺ返しが起きるのではないだろうか。経済至上主義がある限り、自然を守るのは難しいのだろうか。

あるいは近く発効されるパリ協定(2016.11)などが効力を発揮して温暖化防止を良い方向へ戻せるのか。日本では、1997年に京都議定書が採択され、日本は第一約束期間の2008年から2012年に1990年比6%削減を実現させたと言われているのに、第2約束期間の2013年?2020年には京都議定書に参加せず、パリ協定も日本は、未だに(2016.10時点)未締結のまま発効される状態にある。日本は何をしているのだろうとビックリするくらい二酸化炭素排出問題からは後退している。

さて、我々が最終的に作成した森林管理のガイドラインには、土地利用区分、森林施業区分、適正な伐採量、植林方法など多様で非常に基本的な森林管理方法を具体的に示したが、残念ながら、それが水の泡に帰してしまったとも言える。しかし、考え方はパラグアイ政府側には残ったわけだから、今でもこの考え方は十分に通じると思うので、どこかで応用してもらえないかと思うのが、まだ私が持っているかすかな望みである。

森林破壊の原因を考える

このような森林破壊が起こった原因としては次のようなことが考えられる。

1.ブラジル側で木材需要が高まった

2.森林の所有が私有であった

3.ブラジルの製材業者などが木材を求めてパラグアイの森林を購入していた

4.ブラジル系の資本を持つ者が、土地所有、牧場経営を目的としてパラグアイの土地を購入していた

5.パラグアイでは外国人の土地売買も自由であった

6.パラグアイ政府として森林を保全するという意識が低く、対策を取るのが遅すぎた

7.政治体制も独裁で、軍や役所の力が強く、腐敗も激しかった

8.土地が平らなため伐採搬出が容易だった

つまりは、経済的な利益追求の前には自然資源は犠牲になるということである。木材需要が高まるまでは、森林にはアクセスが不可能で、関心がなかったのであろう。それが徐々に材質の良い樹木ならば高価に販売できることがわかり、アクセス道路を作り、木材伐採・搬出が盛んになったのである。土地も平坦であるので、きちんとした道路を造らなくとも伐採しながらトラックで森林に入り込むことが可能であった。そして有用樹を伐った後は、森林としてそのまま置いて置くよりは、牧場として食肉を生産した方が儲かるとわかったので、次はかなりの有用樹が残っていても燃やして牧場へ転換していったのである。

このような大木を積んだトラックが引っ切り無しに国道を走っていた。

このような大木を積んだトラックが引っ切り無しに国道を走っていた。

土調査所有の歴史

パラグアイの土地所有の歴史をみると、スペインの植民地時代には中小農牧所有者層が多く、大土地所有制は未発達だったので、未開の森林は国有だった。その後1870年にパラグアイが三国(ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの同盟軍)戦争に敗れると、戦争賠償金が要求され、それを工面するため国有林や国有地がブラジル、アルゼンチン、イギリス等の企業に売却された。この時点まではパラグアイの土地は、98%が国有だったとのことである。

その後1950年代以降、地域の安全保障の観点からパラグアイへのブラジル人の入植が促進され、1970年代の後半にピークに達したとのことである。我々が調査を開始したころは多くのブラジルの企業が森林を購入しており、多数の零細農民が入植していた時期である。この当時パラグアイのIBR(土地改革院)はパラグアイ人のみでなく、ブラジル人にも公用地を農地として分譲していたのである。

調査地域の土地所有

調査地域の当時の国有林は、自然保護区に設定されていたセロコラ国立公園の5,300haのみであった。また、先住民インディオの保護地区が、アマンバイ県に26カ所32,000haあった。その他の土地は全て私有地であった。

元々この地域の広大な森林の所有者は二人しかいないと言われていたので、三国戦争後、国有地を購入したのがその二人だったのであろう。その後分割が進み多くの所有者に販売されたのである。しかし、その記録は2004年まで公表されなかったとのことである。それはストロエスネル大統領だったときの独裁体制の影響からである。その後IBRは、2003年にINDERT(農村土地開発院)に変更され民主化された。それにより1950年以降の土地売買の履歴の情報は公開されたとのことから、これらは今後解明されると思われる。

影響

もちろん貴重な森林が消失し、学術的価値も高かったペローバの純林も失われたということは大きな損失である。牧場で裸地となった土地の疲弊も大きかったし、そこに住む住民も大きな被害を蒙った。

零細農民の哀れ

前に書いたが零細農民は富裕層が所有している森林に、所有者がいないとのうわさが流れると我先に入植するのである。そして彼らが森林に火をつけ焼き、また焼いた木を切り倒し、農業ができる耕地に転換する。そして一時期を過ぎると地主が現れ、貧しい農民は脅かされ、追い出されるのであう。そして富裕者はただで森林から耕地に転換でき、貧しい人達はいつまでも貧しいのである。

保護地に追い込まれる先住民

パラグアイには先住民のグァラニー族が多い。最近のDNA鑑定によれば、遺伝的には日本人には中国人や韓国人よりも近いとのことだ。そうした意味で私はグララニー族に親しみを持つが、彼らも森林内に自由に住めず、保護地にしか住めなくなっていった。

森に住んでいた先住民(再掲)

当時書いた危機的な状況

1980年代初頭、調査中に書いていた文書により、その危機的状況が良く分かるのでここに載せる。

「パラグアイ国のアマンバイ県を中心とする北東部の森林資源は計量的に把握されておらず、確たる方針のないまま伐採が行われている。かつて、森林は、木材利用のための道路がなく開発がなされず、むしろ農耕地開発の障害とみなされる場合が多かった。しかし、1970年代より近隣諸国の木材需要の高まりから急速に森林開発が進み、森林に関する計画も確立されないまま乱伐や農牧地への転用が激しく行われだした。資源実態が不明のまま無計画な森林の伐採や農耕地開発が行われるならば、国の長期展望における森林資源維持の危機を招くのみならず、土壌保全及び地域の自然環境保全等にも悪影響を及ぼすことは必至である。

さて、この北東部の森林資源の特徴はペローバの蓄積がすぐれて高いことである。森林の伐採はこのペローバを主体として行われており、それは、きわめて急速かつ広範な地域にわたっている。これは、特にブラジルにおいてペローバが市場価値を確立し、需要が急速に高まったためである。伐採のテンポについて、パラグアイ林野庁は、1980年代になってからの伐採は、鈍ってきており、1970年代のような急激な伐採は緩和していると見ている。

しかし、北東部に限っていえば、伐採のテンポが緩和したというより、むしろ伐採現場がより広範化し、より奥地へ進展していると見るべきであろう。それはブラジル側に通じる最大の流通基地であるペドロ・ファン・カバジェーロ市へ通じる国道5号線における木材搬出トラックの通行量の減少に基づいているようであるが、ペドロ・ファン・カバジェーロ市の製材工場群も、周辺森林の伐採が進んだため約70km南部の町カピタン・バードへ移りつつあり、製材所所有者でもペドロ・ファン・カバジェーロ市の周辺ではもう数年で利用木が、枯渇すると見ているものが多い。いずれにせよ、このままでは、すべての利用木が伐りつくされるまで森林の伐採が進む危険がある。

また、こうした急速な伐採をもたらした理由のひとつに、セロ・コラ国立自然公園を除いて、すべてが私有地であることがあげられる。パラグアイ国ではブラジル国に比べて地価が低く、また外国人による土地所有売買等が自由であり、更に、この地域はブラジルと国境を接していることもあって、ブラジル国籍を有する者のほか、ブラジル系の資本を背景とする者が、土地所有、牧場経営を目的として激しく侵入している。それらの当面の意向は、伐採による収益と、牧場への土地利用の変換であって、森林の経営、木材の持続的生産には、まったく意を払っていないのが実情である。」

ここで書いたように、すべての利用木が伐りつくされるまで森林の伐採が進んでしまったのである。

終わりに

30数年も経ち、なぜパラグアイの森林破壊について書いたかと言うと、この森林破壊があまりにも理不尽で、この経験を思うと今になっても怒りがこみ上げてきて、伐採されたペローバの痛みを感じるからである。この地域は亜熱帯地域であるが、冬の気温はマイナスになることもあり、ペローバには年輪があり、それより成長量調査も行った。それによると胸高直径1mに達するには254年かかり、2mにも達する巨大木もあったので、スペイン人が南米に来る前から存在したペローバも多々あったと思われる。それがチェーンソーによりたかだか数時間で伐採されていたのである。

この森林を守るにはパラグアイ政府が、たとえ私有林であっても保安林として伐採規制をかけなければならなかったのだろう。しかし、当時は、森林を守るよりも伐採させて伐採税を取り立てる方向にあったのだ。

今では、森林を伐採する場合にはその一部を保全しなければならないと森林法では規定しているとのことだが、もう森林はほとんどないのだから、この条項が役立つことは少ないだろう。だからこれを逆にし、牧場へ転換してしまった土地の一部は造林し森林に復元しなければならないといった条項を加えるべきと思う。

感情的ではあるが、パラグアイのペローバにも魂が宿っていたのではないかと思う。巨木を見ると感動の思いを禁ずることができない。伐採された時の痛みはどれほどのものだっただろう。「草木国土悉皆成仏」といった自然崇拝の思想が人類を救うと哲学者の梅原猛氏も書かれている。

自然を敬う気持ちだけで森林破壊が阻止できるとは思わないが、少なくともそのような心がなければ森林は守れないだろうし、ひいては人類を救うことができないだろう。少しでも森林に戻す働きかけをし、自然を敬う心を育むことが必要である。

パラグアイの森林調査時の紀行文はこれで終わりとし、次は、同じパラグアイで行った造林計画作成のための調査について書きたい。

【森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.17

サッカーを楽しむ

パラグアイのスポーツと言えばサッカーである。サッカーばかりで他のスポーツはないといっても良いくらいなところである。2010年南アフリカで行われたワールドカップでは、日本、パラグアイとも予選を突破し、次のトーナメントで最初に対戦したが、日本がPK戦で敗れたのはまだ記憶に新しいところではないだろうか。私はこの時は、セネガルの森林局で、このPK戦をみていて残念な思いであった。

ところで、パラグアイ人は皆サッカーが上手である。これは子供の内からサッカーばかりやっているからで、一緒に仕事をしている森林局の職員も皆上手なことは前に書いたとおりである。アスンシオンで小学校の横を通りかかった時に見た光景では、休み時間に生徒達が新聞紙をまるめてボールに見立て、廊下でサッカーをしているのであった。当時、皆貧しかったのだろうが、ボールがなくてもどこでもサッカーはできるのである。

セロコラ国立公園で、キャンプをしているある日、セロコラの軍の駐屯地の軍人チームが試合を申し込んできたのでパラグアイ森林局チームとで試合をした。ここにはサッカー専用の運動場もあったのだ。

森林局チームでは日本人は、私を含めて数人参加し、大部分は、森林局の職員だ。私は、このころ日本にいるときは、ランニングをしていたので、長く走るのは得意だったが、短距離を早く走るのは今一つで、走り回っているだけで、なかなかボールには触れることはできなかった。

今まで、キャンプの狭い道路でサッカーを楽しんでいたが、大きなグラウンドにでるとわけが違う。狭いところでやっていた時は、体力よりもテクニックのあるものの方が上で、ウエスペやカブラルの方がオルテガよりテクニックは上ではないかと思っていたが、大きなグランドにでると、まるっきり逆であった。

オルテガは、もちろん狭いところでもうまかったが、ウエスペやカブラルの方がせこさがあった。しかし、広いグランドでは、オルテガのテクニックは断然に光った。彼は走るのが早く、体力もあった。縦にロングにボールを出せとサインし、その出されたボールにうまく追いついて捉え、直接胸でトラップしてそのままボレーシュート、得点である。相手にぶつかられても倒れないし、まるでプロの選手のプレーを見ているようであった。ロングボールを出したものもうまかった。こうしてプロ並みにボールを正確にコントロールできるものが、普通の人の中にも相当いるということである。

パラグアイ森林局チーム。

後列中央でボールを持っているのが私

試合は残念ながら惜敗したが、日本人が試合にでないで、森林局のベストメンバーならば勝てた試合であっただろう。その証拠にペドロ・ファン・カバジェーロの町でもバスケットボール場で1チーム5人のサッカー大会が開かれていたが、森林局チームは優勝していたのだ。それでもセロコラでの試合の時は、我々日本人も出場し、良い親善試合となった。

【森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.16

ヘビ、チョウ、ラン

ガラガラヘビのとぐろの横を通る

ガラガラヘビは非常に多く、前述したように調査をしていれば一日に数回は見るくらいに多かった。1982年9月29日 (水)のことだった。森林調査をする時には、人一人が通れるくらいに森林を切り開き進むが、その通り道は風通しが良くなり、暑い林内でも多少は涼しい場所となる。するとそこにヘビが涼を求めて出てくることがあるのだ。この日、森林調査が終わって森林内を切り開いた道を帰りに私が通ったあと、すぐ後から歩いてくる作業員が「マスイ」と呼び、「後ろを見ろ」と言う。

見ると50cmくらいの幅に伐開した小道の上に、ガラガラヘビがとぐろをまいていた。私はトグロの横10cmくらいの所を歩いてしまったのだ。そこでヘビが動いたので、私はさっと飛び上がってヘビを避けた。幸いガラガラヘビがにぶかったので、ガラガラも鳴らさず、かまれなくて良かった。ふんづけたりしたら大変なところだった。

近隣の病院でガラガラヘビの血清を手に入れ、常時注射器と一緒に持ってはいたものの、かまれたら大変なことになっていただろう。幸い誰もかまれる被害にあわなくて良かった。

その他のヘビ

なにしろ北東部はヘビが多かった。キャンプ地周辺で何やら大きなヘビを捕まえた。

捕まえたヘビ。2m以上。太いところで7?8cm

道路を横切るヘビ

種類はわからないが、気持ちの良いものではなかった。

また次のヘビはサンゴヘビだが、毒のあるものとないものといるとのことだった。毒のあるものの毒は、強烈な神経毒とのことである。

道路上にいたサンゴヘビ

現地在住で通訳だった方は、キャンプ中に、自分のテントの裏で、5m以上もある大きなスクリュウーを見たとのことだった。スクリュウーとは水ヘビとのことで、アナコンダのことだった。アナコンダは凶暴で危険な大蛇であるが何事もなくて良かった。

チョウ

林縁や道路上では何種類もの美しいチョウを見つけた。

チョウの他に木に色々な昆虫がいるのも面白い。

タテハチョウの類であろう。

美しいチョウが多かった

野生ラン

森林内には樹木に着生した美しい野生ランが咲いているのを見る機会も多かった。

着生ラン

着生ラン

つづく

【森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.15

ペローバの純林を調査

前に記したように、この調査の目的は、この地域の森林の資源量を明らかにして、森林管理のガイドラインを作ることだった。とりわけペローバの資源量を知りたかったのだった。つまり、自然が与えてくれたこの恵みが経済的にどれだけ持続的に貢献してくれるかを知りたいということであった。

実際調査をしていて、伐採という行為が入らなければ、上層の大木のほとんどがペローバという状況は、ペローバが密生した純林ではないけれどもペローバの優勢林というものだった。調査中の私の感覚は、これだけペローバが優勢なのだからどこかにペローバだけの純林があるだろうというものだった。

調査前に航空写真を判読している中で、樹冠が巨大で、樹幹が柔らかく重なりあい、その密度が非常に高い場所を見つけた。これは素晴らしい森林があるに違いない。ここがペローバの純林に違いない。私の頭の中では、それが確信になっていた。そこに林立するペローバの姿は、そこに行かなくとも想像できた。しかしそれを確認するために、そこには絶対行ってみなければならない。しかし、調査チームで行かなければ一人ではそこへは到達できない。そこで密樹冠林調査チームを作り、私がそのチームのリーダーでその現場に向かった。

キャンプから車で、他には全く車が通らない森林内の砂地の道路を3時間ほど走った遠い場所であったが、ワクワクしながらその調査地に向かった。

道路際に車を止め、その森林を目指して測量をしながら約2kmほど、人ひとりが歩けるくらいに森林を伐開して進んだ。数時間後ようやくその場所に行きついた。想像していた通り、樹高30m以上、胸高直径1m以上のペローバの大木が林立しているのであった。最大のものは直径2m以上もあり、この大木が1本だけでなく、大木はこのペローバ以外には見当たらない姿には圧倒された。

ペローバというのはキョウチクトウ科の樹木である。パラグアイではセドロ、ラパーチョについて3番目に良い木とされていた。何に良いかと言えば、もちろん材木としての利用である。樹皮はクヌギのような縦割れが入り、やや粉っぽい白肌である。最大樹高は40m以上にもなる。それがhaあたり70本?80本もあるのである。つまり12m×12m四方くらいに巨大木が1本あるのである。他の樹種の巨大木は全く見当たらない、この姿が今はないのが残念だ。今残っていれば、遺伝子資源保存林など貴重な森林に分類され保存されただろうと。これも普通の木材の利用として、何百年も生きてきたのに一瞬のうちに伐採されてしまったのだ。

ペローバの巨大木の下で

この地域は全体的に平坦であるが、大きく波を打ったような土地で、多少高い土地と低い土地があり、ここは周辺の土地より高かったから、水分条件などで、この木にぴったりあう適地があるのである。

しかし、私はこの時、ドジなことに車にカメラを忘れてきてしまった。車まで約2Kmを2往復。カメラを取ってきて写真を撮ったが、残念なことに、このペローバの純林の全体像を示す写真を失ってしまった。

つづく

【森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.14

悩まされた車

調査途中でエンコ

ランドローバーは最初の予備調査の時は、新車で非常に強く、山の中をまるで戦車のように走った。道路からはずれても樹木が少ない所は林内でも小灌木をなぎ倒しながら、ゆっくりと進むことができた。しかし、それが良くなかったのだろう、やたらにギアを入れ替え、無理して走ったからすぐに故障気味となった。その後ずっと故障続きであったが、パラグアイでは中古車が多かったため、故障を直し直し使うのはむしろ得意であった。

川を渡るランドローバー

1982年9月23日(木)のことであった。普通は朝7時頃出発していたのであるが、この日はその時間には雨だったため、出発をためらい、しばらく様子を見ることにした。

私はこの日は団長とカブラルと次に調査をするプロットのアプローチを探る仕事であった。30分ほど様子を見ていると雨は小降りになったので、カブラルの運転で7時半頃に出発した。10時頃まで車は順調に動いており、次に調査する起点をいくつか調べることができた。その後別な点を調べ終えてからエンジンをかけようとするとかからない。

「いやいや、まいったぞ。」山中の草道であったが、多少の傾斜があったのが幸いした。カブラルが運転席に座り、バックにギアを入れ、車の前から団長と私の2人で押した。傾斜があったから動いたので、エンジンがうまくかかった。

ほっとして次の点を捜しに行く。次の点でエンジンを止めて、しばらく調査をした後に、出発しようとするとエンジンは、またかからない。車が重いから相当に焦った。しかし、幸いなことに同じように多少の傾斜があったので、押しがけでエンジンがかかった。それからその日はカブラルにもうエンジンは止めるなとずっと動かしぱっなしで、帰りに国道沿いの修理屋で修理してもらい、何とかキャンプに帰ることができた。

しかし、これが呼び水となったのであろうか。車の故障は完全には直っていなかった。これに続いてもっと恐ろしいことが起こったのである。

私のグループの車がエンコ、他のメンバーに助けてもらう

翌々日の1982年9月25日 (土) にキャンプから車で3時間以上も離れたプロット61と62の偵察に他のメンバーとカブラルとの3人で朝7時に出発する。出発前に各チームは、今日はどのあたりに行くと150万haの調査地域全体をまとめたモザイク写真上に印をして出発するのであった。私は、いつものように、この日の調査地をモザイク写真に示し、他のメンバーに口頭でも伝えておいた。いくつかのグループが分散して夫々の調査プロットに向かった。

目指すところはキャンプからは大分遠いところで、国道5号線から、1号線(ペドロ・ファン・カバジェーロとコンセプシオンを繋ぐ)に入り、1号線から途中行き止まりとなるが、森林に向かう道路があり、その道を約20Km 入ったところであった。そのあたりで、周囲を見ようと止まって観察してから、再度出発しようとしたところ、ランドローバのエンジンがかからない。その時、午前11時半であった。周囲は全く人の気配がなく、車も全く通らない。むしろこのようなところで人にあったら不思議なくらいであった。

車がエンコした近くの道路

その後雨が降ってきて、しばらくすると土砂降りとなる。3人で車の中で雨が上がるのを待った。雨が上がった後、不思議なことにどこからともなくブラジル人2人が現れた。カブラルも彼らが何者かわからず、かなり警戒していて不安そうだった。しかし、彼らはこのあたりに侵入してきた土地なし農民だったようで、親切だった。彼らがポルトガル語で話し、カブラルがスペイン語で話して、よどみなく話が通じるのが、不安を感じつつも面白かった。彼らが車を押してくれ、4人で押した。しかし、平らな砂地では車が重く、エンジンがかからない。そして残念ながら彼らは帰っていった。

しかたなく我々だけではどうすることもできず、車の中で他の車が通るのを待った。他の車が通れば引っ張ってもらい、エンジンをかけるのだ。しかし、他の車は全く通らない。午後4時になった。その時わずかに太陽が顔を見せた。するとさっきのブラジル人が他に3人連れてきてくれ合計5人のブラジル人が現れた。我々はまったく人気のないところから現れる彼らに警戒心を抱いたが、どうも親切そうだ。

もう一度車を押してくれた。今度は全員で7名で押したのだ。しかし、砂地の道路では車は重くやはり、エンジンはかからなかった。1時間くらい奮闘したが、再度雨が降り出し、急に激しくなった。そしてブラジル人は再びどこかへ帰っていった。そして夜の闇が迫ってきた。腹も減って来たが食べるものがない。午後8時には真っ暗になった。「困ったな。誰か助けにきてくれるだろうか。明日になれば車は通るだろうか?」

しかし、午後9時頃になると車のエンジンの音がはるかかなたから聞こえるようになった。ひょっとして別のグループが助けに来てくれたのかもしれない。そしてエンジンの音からはっきりともう1台のランドローバーのものだと分かった。音は徐々に徐々に大きくなり近づいて来る。我々は確信を持った。我々の仲間だと。助かったと。そして約1時間後の午後10時、別のランドローバーで他のメンバーと通訳、それにクエバス、オルテガが助けに来てくれたのだった。

そのランドローバーでエンコしていたランドローバーを引っ張るとエンジンはいとも簡単にかかった。この助けに来てくれたメンバーによると、今朝、印をつけたモザイク写真をみれば、このあたりは一本道なので、この辺にいるだろうとあたりをつけて来てくれたとのことだった。我々は本当にうれしかった。

検問所での仮眠

それから来た道を引き返したが、また、また一苦労である。途中の検問所で止められた。夜中の1時であった。夜中は車を通さないとのことだったので、仕方がない。朝、関門が開くまで車の中で仮眠を取った。朝6時に関門が開き、キャンプには翌日の朝7時に戻ることができた。

幸いというかその日9月26日は日曜日で雨だったので、調査は中止にした。翌9月27日(月)も終日もの凄い雨だったので調査は中止にした。キャンプのテントの中にいたが浸水するテントも出る始末であった。

それから南風が吹きだし、ようやく天気が良くなった。しかし南風はここでは寒くなる証拠だ。南風は南極から吹いてくるとのことで極端に寒くなる。しかし、我々には暑いよりは寒い方がずっと楽で、仕事がはかどることになる。

つづく

森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.13

第3回目の調査

旅行

これまで2回の調査が終わり、第3回目の出発日は1982年9月13日(月)であった。この時は勤め先に午前11時に集合し、昼食後にメンバー6名全員で箱崎へ向かった

成田17:45発ロスアンゼルス行きに乗る

東京駅からリムジンバスで成田空港へ向かい午後2時半に着いた。午後4時半にチェックイン。待合室にいた外人を相手に英会話の慣らしをしようと近くにいた人に話かけるとイギリス人であった。こちらの話に、きさくに乗ってくれて話がはずみ、ちょうど良い練習となった。ロスアンゼルス行きの定刻は17時45分であったが、出発は18時半くらいだった。

ロスアンゼルスでスーツケースの行き先のタグがはずれていたこと

最初にパラグアイに行った時に荷物が着かなかったことから、それ以降は荷物には、より慎重になり、トランジットの時に荷物を受け取って再度預けるような時には、荷物のタグがちゃんと行き先宛に付いているかどうか確かめるようにしていた。

ロスアンゼルスではペルー行きへのトランジットであるが、荷物は、一旦受け取ってから、もう一度荷物専用のボックスに入れるのであった。その時、受け取った荷物を確認すると機材を入れたジュラルミンのスーツケースのアスンシオン行きのタグがはずれて無くなっていた。こんなことは信じられないが、空港の係員を呼んで、再度付けさせた。信じられなかったが、このようなことがあるのだ。いや、実際にあったのだ。これでは荷物は無くなるのも当たり前だと、再度思ったものである。本当に、航空会社のタグ付けにはよくよく気をつけていないと危ないと思ったものだった。今から35年ほども前のことなので、今ではもっとシステムやタグの付け方が良くなっているだろうから、このようなことは相当に少なくなってきてはいるだろうとは思う。今では積み残しの荷物が到着便とともに着かず、翌日とか数日先に着くようなことが、たまにあるが、ほとんど着くようなので、タグはきちんと付いているのだろう。

バレーボールの選手と同じ便

ロスアンゼルスから日本のバレーボールの選手と近くの席だった。有名選手で大きい人ばかり。南、花輪など当時の有名選手である。女子も有名選手がいた。日本から持ってきた雑誌を見せてくれませんかと選手が言ってきたので、貸したりした。エコノミークラスにいたので、折り曲げた膝が前の座席にくっついてしまい、大きな選手がエコノミークラスにいるのがかわいそうであった。彼らはペルーで降りた。ペルーで試合があったのだろう。

森林調査(第3次本格調査)

既に我々もパラグアイのカウンターパートも調査には慣れていたので、アスンシオン到着後すぐに調査に入った。

キャンプ生活

予備調査の時からキャンプ生活をしたが、1981年と1982年の本格調査の時はそれぞれ1カ月半ずつくらいテントでのキャンプ生活をし、合計3カ月もキャンプ生活で過ごした。

キャンプは川沿いできれいな水が流れている場所を選んだ。移動も慣れて来るとテキパキとできた。キャンプを中心に森林調査をし、終わると移動するのであるが、概ね1週間から10日程度で移動していった。

おおむね30人の大部隊であり、長期であることからテントは4人用のものに2人ずつ入り、15張りくらい張った。キャンピングカーには団長と副団長が入り、航空写真など重要物を保管した。

パラグアイの技術者達は、私のチームが来る前に第2次本格調査で、別なチームと既にキャンプ生活を長期にしているので慣れたものだった。移動時には大活躍であった。

自分のテントを張るのは、皆それぞれ自分で行い、簡単であった。共同の休み場所なども大きなシートで屋根を作り、ジーゼル発電機を持って行ったので、それから電気をとるためのコードを張るのであった。また、木の枝の二股のところに横木を渡せるように3mくらいの長さに適当に伐ってきて、それを柱のように4本立て、そこに横木を渡し、その上にシートをかけ天井を作り、雨よけとした。その下には、同様な方法で、簡易なベンチを作り、皆が座れるようにした。この作業が楽しく、たいした時間がかからずでき、すぐに快適とはいかないまでも、その場で最善といったような住処ができるのであった。

キャンプ

キャンプ

穴を掘ってトイレも作り、発電機で電気を起こした。トイレは用を足したあとに土をかけて、次の人が使い易いようにしていたが、そうは言っても虫の量がもの凄いので、早技でするのであった。もたもたしていると大量のハエに悩まされ、また大量のブヨにさされてしまうのであった。

食事は炊事係のおばさんを雇い、作業員と夫婦で雇った。炊事おばさんは、まだ若くなかなかかわいい人で、化粧でもすれば随分と美人になるだろうと思われた。小ざっぱりした格好で、朝からずっと料理の準備であったが、キャンプ生活も楽しいようで、旦那と一つのテントで過ごしていた。

キャンプでの炊事おばさん

まるでテレビ番組の「ローハイド」

仕事が終わり、夕方帰って来ると、明るいうちは虫が多いので、暗くなってから食事である。それまで皆サッカーを楽しんだ。

食事時間になるとサラとスプーンを持って順番に並び、炊事おばさんから料理をよそってもらう。30人分の食事は一日中準備が必要だが、献立は毎日似たようなものだった。だいたいが肉でもスパゲッティでも全部一緒に煮込んだものがほとんどであったが、疲れて腹が減っていたせいもあるが、とてもうまかった。この場面は、昔のアメリカのテレビ番組の「ローハイド」で、カウボーイ達がキャンプで食事をする場面とまったく同じであった。

肉はすぐに腐ってしまうが、炊事おばさんは干し肉にして、保存するのであった。肉を細く切って物干し用のひもにぶら下げて作るのだ。干し肉がこんなにもおいしいものだとは、それまで私は知らなかった。干し肉にするときっとうまみ成分がにじみでるのだろう。

買い出し

キャンプから近くの商店といっても、国道沿いにたまにある店屋に買いにいくのであるが、キャンプ地から国道まで20Kmも30kmも離れており、買い出しも買い出し係りが行うのであった。肉やその他の食糧やビールなどを大量に買ってくるのだったが、かなりの頻度で買い出しに行かなければならなかった。

つづく

森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.12

調査中のエピソード

メノニータの入植地

街道沿いにメノニータというドイツ人の宗教団体の入植地があった。彼らが入植している道路沿いに、彼らが経営している店屋が一軒あり、よく食糧の買い出しやガソリンの補給に行った。また、彼らに、周辺の状況を調べるために、状況を聞きに家を訪ねたことがあった。男女とも内部の付き合いだけで、外部の人達とは付き合うことはしていなかった。男達は我々が訪ねていけば、普通のパラグアイ人と同じように、何の違和感も感じることなしに話をしてくれた。だいたいは外で野良作業をしているのだが、馬車を使っているのが珍しく思えた。

女性達はなかなか人前には出てこなかった。家を訪ねた時は、家の中できれいな格好で着飾っていたのには驚いた。我々が挨拶しても全く見向きもせず無視されたのには、さらに驚いた。

当時はナチの残党もパラグアイにもかなり隠れているような話も聞いたが、このような閉鎖社会であれば、もしそのようなことがあればかくまうのは、それほど難しくはないのではないかとも思ったりもした。

馬車を使っていたメノニータの人々

ホタルの目玉に驚く

セロコラでキャンプをした時に、同じテントで過ごしていた同僚が、夜中に小用をたしに出てからあわててテントに飛び込んできた。大きな火の玉が2つ、自分の方に向かって飛んできたというのだ。この辺りには、ホタルが多く、パラグアイでは強い光を発するホタルがいる上に、外は真っ暗闇だったので、これはホタルだったのだろう。懐中電灯は持っていたが、その後肝試しのような怖い話をしあったので、二人とも恐ろしくなり、その後テントの外にでることができず、怖い思いのまま寝袋に入って寝たのであった。

ウラ(体に卵を産み付けるハエ)に刺されたこと

周囲には、牧場が非常に多く、牛にはブヨやハエが無数と言っていいくらいにたかり、周囲をブンブン飛んでいる。そして、牛の肉の中に卵を産みつけ、卵からかえったウジが肉の中を動きまわるウラという名のハエがいた。牛の表面の皮が盛り上がっているとウラがいて太い血管のようで、中には血を流している牛もいた。このウラが人間にも卵を産み付け、地元の人はだいたいが、そのウラに卵を産みつけられ、その個所が膿んでくると膿を押しだして、膿とともにウジも一緒にでてくるのであった。

同僚が、首の後ろをさされ、膿んできたので押してやると膿とともにウジが一緒に出てきた。その後、その場所が痛痒く、彼はそれでしばらく苦しんだ。帰国した後も、かなりの期間痛痒かったようだ。私も左肩の上の方をさされ、膿んできた。痛みが相当強く、自分で、押すと膿と一緒にウジがでてきた。私も帰国後も数か月という長い間、痛みを感じていた。

ピローポ

スペイン語にはピローポ(Piropo)という言葉がある。これは街頭で、男が女にかけるほめ言葉であるが、知っている女性には言わず、知らない女性に声をかけるのである。おせじとかナンパ言葉とか訳されるが実態はそんな変なものではなく、美しいピローポはまるで美しい詩である。

私が最初に聞いたピローポはウエスペのものである。これはきれいなピローポで、ウエスペもなかなかやるじゃんと思ったものである。

アスンシオンからペドロ・ファン・カバジェーロに行った時であるが、ハイエースの車にウエスペと同乗していた。

前述したサンタニの町よりやや北に、グアジャイビという町があるが、グアジャイビとは木の名前である。町の名前に木の名前がついているのであるが、その名のとおりこの町にはグアジャイビの木が多かったのだ。グアジャイビとはムラサキ科で、白い花が沢山咲き、ちょうどその時、その木の花期であった。

その町で、少しの間車を止め、降りて休んでいたのであったが、道路の向こうから若いセニョリータがこちらに向かって歩いて来た。娘さんがちょうどグアジャイビの花の下を通りかかった時、ウエスペはその下で待っていて、私はその横にいたのであるが、その娘さんにこう言ったのであった。

「お嬢さん。あなたは大変に美しい。今、花が真っ盛りなこのグアジャイビの美しい花を見て下さい。あなたは、あたかもグアジャイビの花のようだ。」

そのセニョリータは、ウエスペの言葉が全く聞こえないかのごとく、無視して通り過ぎて行った。

男にとって無視されるのは、全く問題ないことで、女は反応してはいけないのだ。それが習慣だということだ。しかし、気に入れば反応するのであろうとは思ったが。

それから彼らを観察していれば、もうありとあらゆる若い女性に声をかけている。女性にとっても声をかけられないのは不名誉なことなのだ。ピローポとは実に素晴らしい習慣だと思う。日本にもこのような習慣があれば、人生はもっと楽しいものになっているだろうに。

カジノ

ペドロ・ファン・カバジェーロは、田舎といった雰囲気であったが、ルーレットが公認されていることもあり、カジノが一軒あった。後学のために、ある晩、その店に連れて行ってもらった。小さなカジノで暗く汚く、華やいだ雰囲気は全くなく、客層も貧しい人が多そうだった。皆、大きな額は、かけてないし、私は勝負ごとは、得意でないので、見て楽しんでいた。見ているとそこにいたある中国人らしき人は、有り金のほとんどをすってしまい、最後の大勝負とばかりに持っていたチップをすべて、ある数字にバンという大きな音をたてて賭けた。そして、ルーレットが回転しだし、球が転がされると後ろを向いて祈っていた。回転が止まると球は、その数字の上にぴったりと止まり、大儲けをした。そのようなこともあるのだと驚いたものである。

気晴らし

森林調査が終了してから、パラグアイ全体の林業事業調査などを行っていた。パラグアイの南部で協力している日本のプロジェクトなどへもインタビュー調査に出かけた。その折、イグアスの滝やイタイプのダムなどを見学する機会もあった。

イグアスの滝

イグアスの滝は、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ3国の国境にまたがり、その幅、水量は世界一。落差はそれほどでもないが、その迫力には感動した。

イタイプのダムはまだ建設中であったが、ロックフィルで堰き止めているダムで、長さだけでも8kmもあるとのことで、その巨大さに驚いた。

つづく

森林紀行No.4 パラグアイ – 北東部編】No.11

本格調査

チームに先駆けて出発

2回目にパラグアイに行った時は、他のメンバーに先駆けて2週間ほど早く出発し、パラグアイで準備作業を行った。最初のパラグアイへの旅行で、ロストバッゲージとなったため、責任会社のバリグでは、補償金以外に、成田からロスアンゼルスまでファーストクラスを用意してくれた。1981年9月4日(金)の夜に出発した。初めてのファーストクラスであったので、やや緊張し、逆に何となく落ち着かなかった。

この頃の座席はフルフラットにはならなかったが、10席ほどの座席は、一つ一つ独立していてステュワーデスがやたら親切に世話をやいてくれ、逆に見張られているような感じだった。ロスアンゼルスまでは、10時間弱なので、一眠りしたらもう到着という感じだった。

時差の関係で同日9月4日(金)の午前中にロスアンゼルスに着くが、1984年のオリンピックに備えて大規模な空港の改修工事が行われており、大きなテント型のドームで待たされた。単なるトランジットであるが、入国し、数時間の後、ペルーのリマに向かう。リマでは、給油のため降りるのだ。既に夜だった。リマの空港内で2時間ほど待ち、リオデジャネイロに向かった。リオデジャネイロは朝である。ここではバリクの若い職員が待っていてくれ案内してくれた。前回のロストバゲッジのおかげでサービスは非常によかったが、ロストバゲッジとなった身としては、たまったものではないと思ったものだった。そして、リオデジャネイロからサンパウロ、イグアスと経由し、9月5日(土)の夕方アスンシオンに到着した。東京から36時間も乗り継ぎでくたくたに疲れるので、前回大使に勧められたように翌日は日曜で休日としたのだ。

冷や汗ものの第2グループ、予定日に到着せず

さて、2週間ほどの間にペドロ・ファン・カバジェーロの現地に行って、作業員や必要な物資の手配など準備を行って、後発組が来るためアスンシオンに戻り、空港へ迎えにいった。第2グループは4人であった。1981年9月18日(金)に日本を経ち、翌日の19日にアスンシオン着の予定だった。空港で待っていたが、乗ってくる予定の便がその日、キャンセルになり、4人は到着しなかった。当時は今のように情報がすぐに伝わらず、到着しない理由はわからなかった。それに南米のパラグアイなので、明日には着くだろうとのんびりしたものだった。

翌日、もう一度昨日と同じ時間に空港に、迎えに行くと1日遅れだが、前日の予定時間に第2グループが着いた。聞くとロスアンゼルスを飛び立った直後に、ジェットエンジンに鳥が吸い込まれ、同空港に引き返したとのことだった。離陸してすぐに着陸ということで、メンバーの一人はユカタン半島に着陸すると想像したそうだが、実際はロスアンゼルス空港に戻ったのである。ちょっとした冷や汗ものだったということだが、無事、ロスアンゼルス空港に着陸できて良かった。

激しいジンマシンになる

最初にカウンターパートと共に日本人は私一人で、現場に行っていろいろと準備をしていた。作業員や必要物を手配した後に、調査地域の外周を車で走れる範囲で回ってみた。その偵察には、数日間要し、森林の概況を調べた。その時、森林内で、何かにかぶれたのだろう。ホテルに戻ってから全身が腫れあがるほどジンマシンが出て、かゆくてたまらず、怖いほどであった。そのようなときのため、レスタミンの錠剤を持っていた。この時、抗ヒスタミン剤は、非常に良く聞くと思った。まだ、時差もあり、強い睡魔におそわれて、着の身着のままで寝てしまったが、翌日にはすっかり直っていてほっとした。

森林調査

本格調査では、調査グループもグループに配置した人数も多く、日本人、パラグアイ側のカウンターパート(共同作業技術者)、それに通訳や運転手、作業員や炊事員などを入れると合計で30名と大部隊となった。

伐採地から森林へ入る。既に多くの森林が伐採されていた。

これを動かすのは私の仕事で、人と車を配置し、班編成をする。単純なのだが、能率的に動かそうと分割するほどに複雑になり、難しかったが、パズルを解くようで、面白かった。

また、航空写真の枚数が非常に多く、毎日キャンプに帰っては、その日のまとめと、翌日どこへ行くか、航空写真でルートを追うのに苦労した。

車の借り上げや保険の手配

30名近い人数になると調査団が用意した車両だけではまにあわず、ランドローバーのようなジープタイプの車も数台借りあげる必要があった。これらも日本のように大きなレンタカー屋があったわけではないので、知り合いのつてを頼って、車を沢山持っているアルゼンチン人やドイツ人などから個人的に借りる交渉をし、車がちゃんと動くのかとか金銭面の交渉とかこまごました準備が続いた。

また、雇用する作業員や運転手などには万一の場合に備えて傷害保険を掛けることとし、こういったことの交渉や金銭の管理や事務続きなど、仕事を動かす上での縁の下的な管理も私が行っていたので、いろいろな面で苦労したが、良い経験であった。

買い物

調査はキャンプが中心になるため日本から10張り程度軽くてコンパクトなテントを持って行ったが、必要数の半分ほどであり、10張り程度はアスンシオンで調達した。パラグアイ製のものは(輸入品かもしれなかったが)昔の日本のテントと同じで、家形の黄色い布で作られ、重いものであった。細かい食器類等はペドロ・ファン・カバジェーロで買った。

逃げたこと

調査は、伐開班は技術者が測量しながら、その先を作業員3名で、斧やマチェーテ(ナタ)で人が歩けるように邪魔になる樹木を伐採しながら、数百mから数km進んで調査プロットにたどりつくのであった。

測樹班がその後に入るのであるが、ある日、伐開班が前日から伐開しており、伐開班後に続いて測樹班も後を追って入っていった。その日私は測樹班で、周辺にある樹木を観察しながら後から進んでいた。森林に入った起点から約2kmほど進んだところに来たところ、ずっと先の方で先頭を伐っていた作業員やらパラグアイの技術者たちが「逃げろ」といいながらこちらに全速力で走って戻って来る。彼らが何を言っているのが詳しくは分からないが「マフィア」と言う言葉が聞きとれ、大声で「逃げろ」という。

訳が分からなかったが、取り敢えず、全速力で一緒に走って逃げた。道路際においてあった車に駆け込み、全員が乗り込んだ。乗り込み終わるのを見届けるや一目散にペドロ・ファン・カバジェーロに戻った。

ペドロ・ファン・カバジェーロに着いて、カウンターパート等に良く聞くと、先頭を伐採していた作業員が、伐開している先に黄色のテントを見たとのことだった。それは麻薬栽培をしているマフィアのものに間違いなく、もし、彼らに見つかれば殺されるのは必定だとおびえながら語った。

それで彼らに発見される前にすぐに逃げ出したとのことであった。その場所は航空写真上では森林として映っていたので、撮影後に伐開されたのだろう。実際に航空写真上には所々であるが、大森林の中にポツンとわずかに切り開かれたような場所がある。私はインディオの家かと思っていたのだが、彼らならばもう少しまとまって住むだろう。麻薬栽培の可能性は高いと思った。非常に恐ろしいことだった。

JICA事務所にも連絡を取り、そのプロットは棄て、航空写真上で、森林内で切り開かれたところは避けることにし、調査を再開したのであった。

つづく