【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.17_メキシコ

【徒歩でテポナクストラ村へ】

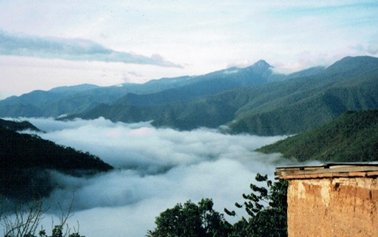

天気は良く、村の西にあたる遠く離れた国道から山道に入り、約20km先のテポナクストラ村を目指して早朝に出発した。メンバーは、私とリーダー、女性隊員2名、それにメキシコの共同作業者と計5名だった。残りのメンバーは、別の村に向かった。1997年10月30日のことである。いつもは州都オアハカから約50km、車で約1時間のイクストランという小さな町を経て、東側の悪路の山道を約60km、6-7時間かけて行くのだった。

メキシコ

しかし、この時は途中のブエナビスタ村を過ぎたあたりで、大雨のため土砂崩壊が起こり、車での通行ができなくなってしまった。村に行くには、反対側から山道を歩かざるを得なかったのだ。出発点は標高約800m、2,000mの尾根を越え、また1,000m下り、村までまた1,000m登るのだった。

大雨で土砂崩壊 進めなくなった悪路の山道

【ケーキを持っていく】

この日はリーダーの誕生日だったので、女性隊員が大きな箱入りのケーキを買ってきた。女性に持たせるわけにはいかないので、私が手持ちで歩き始めた。すぐにテポナクストラの村人に出会った。手持ちで運ぶのは大変だと思う間もなく、彼はロバを曳いていたので、自分の荷物をロバに乗せ、ケーキを背負って運んでくれることになった。全くラッキー。私は両手が空いたので楽になった。

20kmの山道を歩いてテポナクストラ村へ。右の村人がケーキを担ぐ

山は雄大で、緩やかな登り下りとくねくねとカーブが続いた。日差しは強く、夕方ようやく村に着くころにはかなり疲れていたが、皆強かった。着いたのが遅かったので、泊めてもらう民家を捜すのは難しく、最近できた病院が開業直前で、その病院に泊めてもらえることとなった。家に帰った村人がしばらくして訪ねてきた。もちろんケーキを食べるためだ。それにしてもこのケーキを食べた時の村人のうれしそうな顔は忘れられない。ケーキなどめったに食べられなかったからだろう。実際、疲れたこともあり、ケーキの甘さが五臓六腑に染みわたり、今でも忘れられない美味しさだった。女性二人はベッドのある部屋で、男三人は別な部屋の床に寝袋で寝た。翌日三人とも他の二人のいびきがうるさく眠れなかったと笑顔で言い合った。

【村の状況】

この村は本当に山奥も山奥、スペイン人達の迫害から逃れて来たためだろう。おばあさん達はスペイン語が話せず、クイカテコと言う民族語しか話せない人が多かった。しかし、男の中にまれに英語が話せる者さえいた。それはほとんどの男は一度はアメリカへ出稼ぎに出るからだった。村人と山を回る時、彼らは必ず銃を持ってきた。アメリカで手に入れたものだ。現在アメリカで密入国が問題になっているがこんな山奥の先住民も多数、出稼ぎに行っていたのだ。アル中になり戻る者もいた。村には大きなマツが多く、マツを売っての生活である。

村から搬出される大径のマツ材

村は直接民主制で、つまり住民総会で全ての物事を決めて行く。農作業の後に疲れていても総会が開かれるのはいつも夜だ。総会中に時々、論文発表の時のようなチーンという鐘の音がする。聞けば寝ている住民を起こすためだという。村には上流域から村まで等高線に沿いわずかな傾斜をつけた水路があった。先人たちが作ったものだ。こういった水路はエコツーリズムで見せることができると思ったりもした。

森を歩いている時に、村人が銃で撃ったヘビ

村にはバスケットボールコートがあるが、犬の糞を避けてドリブルするのは難しく、不潔だったがそれでうまくなるのだろう。ただし、夜の野良犬は徒党を組み怖かった。その後、行くたびに異なる民家に、それぞれ長期に泊めてもらった。

トルティージャ(トウモロコシの粉をペースト状にして焼いたもの)が中心の貧しい食事だった。しかし、村人の心は暖かく、標高2,000mの夜は冷えたが、日干し煉瓦の家は温もりがあり居心地が良かった。ここで見た澄んだ夜空に輝いていた満天の銀河も忘れられない。

村の風景。日干し煉瓦の家は温もりがある

我々が歩いた道は、拡張工事をしていて、何年か後には車が通れる道となるということだった。グーグルアースで見ると、開通しているようだが、実際はどうだろうか。確かめも兼ねてもう一度村を訪ねてみたいものである。

つづく

9月の駒ケ岳

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.16_ホンジュラス

最近のホンジュラスは、人口当たりの殺人事件の発生件数が世界一のため、世界一治安の悪い国と言われている。それはホンジュラスにギャングの拠点があることらしいが、警察も政府も脆弱のためギャングを強く取り締まることができないため、犯罪が起きているとのことだ。私が仕事をしていた時も治安は悪いと言われていたが、差し迫った危険は感じなかった。また、ドミニカ共和国で一緒に仕事をしていた職員が、数年前に青少年教育のためホンジュラスのグラシアス・レンピーラという町に2年ほど滞在していたが、高官達の別荘が多い地域なので、治安は悪くはなかったとのことである。

ホンジュラスの位置

それはさておき、ホンジュラスでは奇遇とも言えるような出会いがいくつかあった。一つは大使館付きの医者が兄の友人だったことである。私が目にものもらいができ、その医者の世話になったことがあったが、その方はホンジュラスに来る前はタンザニアの大使館付きの医者だった。私の兄がタンザニアでチンパンジーの研究をしている時に兄と友人となっていた方だった。

また、私の娘の友人にも会った。娘が高校生の時に家の近くの教会のバイブルクラスに通っていて、そのクラスにいた男子が、たまたまホンジュラスに留学し、テグシガルパの下宿を訪ねて励ましたことがあった。

今回の話は、私の友人夫婦の奥さんがホンジュラスのある子どものフォスターマザー(養母という意味であるが、日本の支援団体を通じて発展途上国の貧しい子 供に援助金を送るシステムで、たまたまホンジュラスの子となった)になっていたので、私がその子の家を訪ねて行った時の話である。

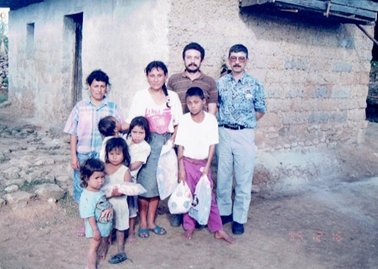

さて、クリスマスも近づいた1995年の12月16日の土曜日に、一緒に仕事をしていたホンジュラスの林野庁の技術者にお願いし、そのフォスターチルドレンの家に同行してもらった。ダンリから首都のテグシガルパを通過し、そこからその子の住んでいる家に向かったので車で片道3時間くらいかかった。

訪ねた家族が住んでいた家の周り

お土産には何がいいか相談すると、貧しいだろうから米とか食料品がいいだろうというので、それらとチョコレートなどクリスマスプレゼントを大量に買って持って行った。

その村につくと目的の家はすぐに見つかり、子供と母親に会うことができた。

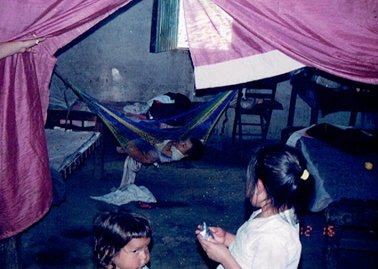

家の中

子供は小学校高学年、お母さんは30代半ばに見えた。やはり貧しかった。雑木林を切り開いたような所の掘立小屋に住んでいた。と言ってもブロック積みの家であったが。クリスマスプレゼントを渡したら一番喜んだのは母親だった。多少の生活のたしになると思ったからだろう。家の中にはハンモックがあり、小さな子供が寝ていた。部屋の仕切りは汚れた薄いカーテンだった。調理には薪を用いていた。子供は5人ほどおり、旦那とは離婚したばかりだと言っていたが、実際は良く分からなかった。

訪ねた家族とホンジュラスの技術者と私

この辺の主食のトルティージャ(水でこねたトウモロコシの粉を、鉄板の上焼いたもの)とフリホーレス(ペースト状にした豆)は十分に食べて行けるように思え安心した。貧しいながらもラテン系の例にもれず母親の性質は明るく、また子供の目もキラキラ輝いていたのが救いだった。とても賢そうに見えた子供で、よく勉強するよう励ました。今は35歳くらいになっているはずである。

アメリカへ向かってのキャラバンの参加者は、町の治安の悪さから町に住む人々が中心と思うが、このように田舎に住んでいた人たちはどうなっているか、とても気になっているところである

以前に書いたように、1998年ハリケーンミッチーに襲われ甚大な被害を蒙り,多くの国の援助が入り焼け太りし,建物も近代化し,2001年に訪問した時には,随分とアメリカナイズされたなと思わされたものだが、発展したと見せかけられたのはほんの一瞬だったのだろうか?

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.15_ブルキナ・ファソ

TBSからこの紀行文に載せているネレの木やそれから作る調味料のスンバラの写真を使用してよいか許可を求めてきた。良く捜すものだと思ったが、ネットサーフィンの時代、捜すのは簡単だっただろう。放映の3日前だったが、OKした。その番組は2019年3月14日23時56分からの「世界くらべてみたら」という番組で、国分太一や渡辺直美がご飯のお供にはどんなものが良いか、世界各国のご飯のお供を比較したもので、なかなか楽しい番組だった。その番組ではコートジボアールの代表としてスンバラが取り上げられていた。

以下は、既にブルキナ・ファソ編で載せている紀行文であるが、再読していただければ幸いである。

スンバラとは西アフリカの料理には欠かすことのできない発酵食品の調味料である。フランス語では「ネレ」と呼ばれるマメ科の樹木の種子から製造する。ネレの木は樹高が10~15m(最大では20m程度)までに成長する。私が住民の生活向上を支援をしていた地域はブルキナ・ファソで、コートジボアールの国境まで約60㎞くらいと近かった。「シアバターの木」の方が有名で、この木と共に「ネレの木」もこの地域では、点々と農地の中に存在している。重要な木は昔から住民は残しておいたのだ。これがこの地域の独特の景観を形成している。

「スンバラ」は、このネレの木の種子の果肉を発酵させたもので、納豆菌と同じ仲間の菌である。そのため独特の香りがし、酸っぱく、これを調味料として用いるのが、西アフリカ料理の特徴である。

種子が取れるのは4月~6月で、収穫後は軒に干してから、種子と果肉を採取する。残った莢は、粉末にし、水に溶かして防水材として壁に塗ったりするということである。スンバラは村の女性の貴重な現金収入源ともなっていて、プロジェクトでは森林管理グループの生計向上支援の一つとして、スンバラの加工方法の改善指導を行っていたのである。

私はスンバラ自体は好んで食べたいとは思わなかったが、ご飯にふりかけて食べたりはした。また、セネガルやブルキナ・ファソの主食であるチェブジェン(洗面器のような大きな器を用い、魚の煮汁でご飯を炊き、炊いたご飯の上にその魚を載せて食べる)の調味料は、スンバラというからいつもスンバラを味わっていたようなものだ。酸味があり、独特の香りでチェブジェンは食べずにいられなくなるものだった。

ネレの木の莢

莢の中身。黄色の果肉の中に種子がある

果肉の中から種子を取り出し、乾燥させてから発酵させる

独特の風味がある

8月の駒ケ岳

ゼンシンBBQ

先週ようやく梅雨が明け、連日猛暑が続いていますね。

そんな中本日は、毎年恒例のBBQ!!

全員で準備開始、まずは火起こし!暑い!

準備が終わったら乾杯。

最初に焼くのは社長秘伝のたれに漬け込んだラム肉!毎年楽しみにしています。

次はメインの牛肉!どんどん焼いていきます。

締めの焼きそばを完食し、全員満腹でした。また来年も楽しみにしたいと思います。

お盆にも友人や家族とBBQの予定があるのでしっかりスタミナをつけて

この夏を乗り切りたいと思います。

キャンプ IN 与田切公園

10連休も終わり1週間経ちましたが、皆様は仕事モードへの切り替えできましたか?

未体験の連休ということで、どう過ごしたらよいのか悩んでいましたが、子供二人とキャンプへ出かける事にしました。

場所は昨年同様で飯島町の与田切公園です。天気はあまりよろしくなく、少し肌寒い陽気でした。

新品のタープ(早々にたき火で穴が開いてしまった )と3人用テントを設営、子供たちの要望で2泊3日の予定でしたが、3日目が明け方から雨の予報でしたので、1泊2日に変更しました。

)と3人用テントを設営、子供たちの要望で2泊3日の予定でしたが、3日目が明け方から雨の予報でしたので、1泊2日に変更しました。

夜中に少々雨が降ってきて、慌てて荷物を片づけたりと大変でした。

管理人さんの計らいにより2日目はチェックアウトの時間を延長していただいたので昼にバーベキューをしてお開きとしました。

(管理人さんありがとうございました。)

1泊2日だとゆっくりできないので次のキャンプは2泊したいと思います。

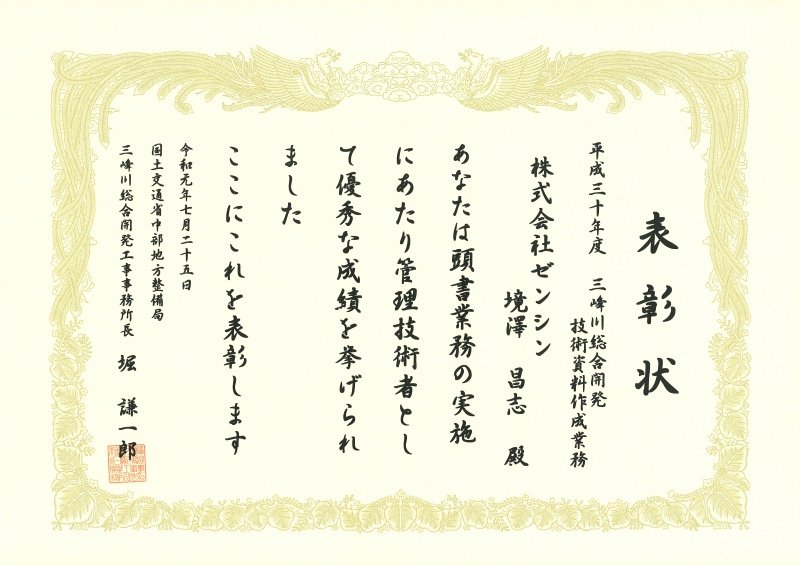

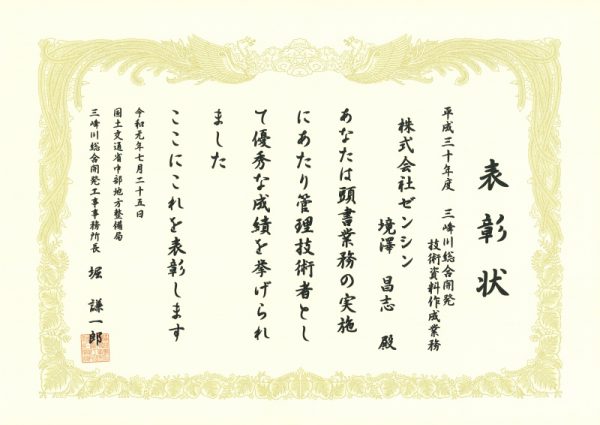

令和元年度 優良業務技術者表彰

この度、

令和元年度 国土交通省 中部地方整備局 三峰川総合開発工事事務所長表彰

を受賞いたしました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

三峰川総合開発工事事務所長表彰(優良技術者)

技術者:境澤昌志

業務名:平成30年度 三峰川総合開発技術資料作成業務

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.14_ドミニカ共和国

ドミニカ共和国での灌漑用パイプラインの敷設

ドミニカ共和国(以下ドミニカと記す)の森林は、はげ山だらけと前回に書いた。あまりのはげ山のため植林により植生を回復し、土砂災害などを防止することと住民の生活向上を目的にプロジェクトを行っていた。住民に植林をしてもらう動機づけに、灌漑用パイプラインの敷設の支援やアグロフォレストリーを導入し、農産物や果樹の増産を目指していた。このパイプラインの敷設を住民参加型で、人力で行ったために苦労した。私がこのプロジェクトに参加したのは開始1年後だったので、その時にはほとんどパイプが敷設されていた。ところがこのプロジェクトを指導していたリーダーが現地で突然死(悲しい出来事だったがいつか書きたい)したため、交代で私がリーダーとして派遣されたので、参加が遅れたのである。

一旦は完成し落成式

4村を対象に灌漑施設の敷設を行っていたが、デルンバード村(Derrumbado)とラスラグーナス(Las Lagunas)の2村は水源からの距離が短かったためパイプの敷設はうまくいったが、ナランホス村(Naranjos:オレンジ村)とペリキート村(Periquito:小オーム村)という二つの村では、急峻な山中に約8kmと長距離のパイプラインを敷設したことと、途中何カ所か長い水管橋(空中渡し)を敷設し、特に最長の150mの水管橋で漏水すると修理が大変で、なかなか完成しなかった。

話は違うが、大変な名前がついている村があるものだ。デルンバードとは「断崖、絶壁」と言う意味だ。実際には断崖に位置するわけではないが、川沿いの段丘に広がるといっても狭い河原に位置する村だったので、私が赴任中に大型ハリケーンに襲われた時は、川岸から侵食され、数軒が流され、対岸へ移住ということも起こった。その他、プロジェクトの対象村にデスエーチョ村(Desecho)があった。Desechoとは、「くず、廃品、不要物、役立たず、人間のくず」という意味だから何という意味の村だろうかと思ったものである。しかし、辞書を見るとラ米では、「迂回路、近道」という意味があるからその意味かもしれないが、現地にいるときは見捨てられた村のように言われていた。

さて、私が赴任した時には既に水管橋ができていたので、水管橋を取り外して、尾根上を回すわけにもいかなかった。理論的には問題がなく、2008年の7月に落成式を行うことになっていたので完成を急ぎ、落成式には何とか間に合った。敷設開始後約1年半である。ドミニカの環境省、財団、その他関係者などを招待し、大々的な落成式を行った。

漏水箇所の修理。手前100m、後150mの水管橋

2008年7月25日の落成式

その後故障し完成までさらに1年半を要す

しかし、その後150mの水管橋部分で漏水し、住民も何回もの修理に嫌気がさし、完成するまでにさらに1年半を要した。

漏水した150mの水管橋

何といっても1本のパイプは内径6インチ(15cm)、長さ6m、重さは80Kgもあり、150mの水管橋部分では26本も繋ぎ合わせたものだった。漏水すると漏水箇所でパイプを外し、だいたい中点付近で漏水するので、パイプ12~13本、約1トンもの重さのものを綱引きのように引っ張り、漏水箇所を再度接着し、ネジで固定することを行なうのだった。漏水が度重なるといくら力のあるドミニカの農民でも嫌気がさし、説得しても修理をしなくなった。以下修理時の写真だ。

水管橋の修理 水管橋を途中で外し、何人もの村人で引っ張る

外した水管橋から流れる水

村のおばさんも食事作りで参加

上から見た150mの水管橋

ドミニカの敷設専門の技術者を何人も雇い、施工監督をさせたが、実際にパイプを接着したのは、しろうとの農民達だったのも影響しているだろう。しかし、原因としてはドミニカの技術者やそれを管理する財団が、150mもの水管橋を、他の関係者に誇示したかったということが影響していたと思う。

水管橋を外し尾根を回すルートに付け替え

そのままでは私の任期中に完成しないので、私も焦り、最後に私は、水管橋を外し、尾根上を回させることを決断した。その施工は、地元業者に行わせ、予算は、関係機関と粘り強く交渉し、説得でき確保できた。それにより小型のバックホー(パイプを埋めるショベル機)など機械も用いることができ、専門業者の確実な施工でパイプも安定でき、短期で2010年の2月に完成した。その後10年近く経つが、現在でも順調に水は村に届いているとのことであり、苦労が重なったパイプ敷設だったが、それが一番の協力の成果だと安堵を感じている。

令和元年度 優良業務技術者表彰

この度、

令和元年度 国土交通省 中部地方整備局 三峰川総合開発工事事務所長表彰

を受賞いたしました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

三峰川総合開発工事事務所長表彰(優良技術者)

技術者:境澤昌志

業務名:平成30年度 三峰川総合開発技術資料作成業務