現場で遭遇したモノたち

新年度になって弊社にも新たな顔が何人か増えました。

新人の姿勢に刺激を受けます。いい感じです。

本人たちはわからないことだらけで大変だろうけど、いい影響がある気がします。

さて、今回は現場に出たときに遭遇する生き物を紹介します。

まずはカモシカです。山の現場に行くとたまーに会います。

こいつはのんびりしてるので、かなり近づかないと気づきません。

なので良く観察できる特別天然記念物です。

次はトビです。トビとノスリが分かると猛禽類が区別でき始めて見るのが楽しくなります。

なんか飛んでるな、は大体こいつ。

橋の下にはムササビがたまに巣を作っています。

ちょうど飛び立つ瞬間が見られました。

カメラ待っててくれてありがとう。

生物相手だとなかなか狙った成果を出すのは難しいですが、いい写真が撮れた時は喜びが大きいです。

なのに環境調査の仕事じゃない現場で希少種を見つけることも割と多く、そんなこと無いのにもったいない気がしてきます。

弊社の環境調査の仕事は数多くあるわけではないですが、それぞれ興味深いものが多いのでコンスタントにあるとうれしいです。

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.5_小仏峠から高尾山

2023年(令和5)年4月1日の土曜日、小仏峠から高尾山を登った。今はヤマレコという歩いたルートを記録してくれる便利なアプリもある。一緒に歩いたメンバーが記録していたのが、次のルートである。歩いた時間は約5時間。歩行距離は7.2km、累積の登りは587mだからたいしたことはないように思えるが、実際はもっと長距離を歩いたようだ。記録上は7.2kmだが、10km以上は歩いたと思う。山道はアップダウンが多く、クネクネだから地図上の距離よりももっと長いだろう。だからヤマレコも歩行距離については改良の余地があろう。天気が良く4月にしては強い日差しにあたったからだろうかあるいは私が年を取ったからだろうか翌日は少しだが疲労感が残った。

高尾山から小仏城山を通り相模湖へ抜けるルートは、昔何回か歩いたことがある。今回は小仏峠から高尾山への逆ルートだ。

メンバー

いつも一緒に行っているフランス人の神父さんのグループでの山登りである。今回は女性が10人、男性が5人ほどである。今回もカメルーン人の方が参加している。いろいろな種類の体を動かす活動があるが、少し歳が行くとどのような活動でもほぼ女性の参加者の方が圧倒的に多いようである。例えばマラソン、ヨガ、ピラティスなどもそうである。精神活動でも趣味としての語学なども女性の方が相当に多いと思う。

JR高尾駅に集合

高尾駅から9時12分発の小仏峠行のバスに間に合うように集合せよとのことだった。しかし、9時頃までに高尾駅に着いていたのは私ともう1人の方のみで、多くの参加者はギリギリか少し遅れて来た。幸い天気が良く、登山客が多いのでバスが増発され、9時20分過ぎに高尾駅を出発したため遅れてきたものも間に合った。

小仏峠バス亭から登り始める

終点でバスを降りた。すると目の前を中央道が通っていて、すぐに小仏トンネルに入る場所だった。天気が良く、サクラも満開で絶好の登山日和だった。

景信山への分岐

歩き始めて、わずか20分くらいで景信山への分岐の道標がある。景信山もすぐ近くだ。

植物観察をしている集団を追い抜く

しばらく歩くと10人ずつくらいのグループに分かれて植物を観察している人達を追い抜いた。聞けば、東京都の森林インストラクターがリーダーとなり、一般人を募集した植物観察会とのことだ。全員で60名ほど参加しているとのこと。行きは植物観察で帰りはゴミ拾いのボランティアとのことだった。それで全員が大きなポリ袋を持っているのだ。とっても良いことだ。多くの花が咲き始めた早春のため、植物観察会の方が面白そうだった。我々のグループのメンバーにも色々な花を観察するのは面白いから見るように勧めるのだが今一つ興味がわかないようだった。歩くだけで回りを観察しないのは多くの楽しみを失っていると思うのだが。

増えたのであろう

この周辺の植生

この辺りの代表的な自然植生帯は、常緑広葉樹林帯から夏緑(落葉)広葉樹林帯の境界にあたる。多少標高が高いのでどちらかと言えば、夏緑広葉樹林が多い。しかし、スギの人工林の中にもアオキ、シロダモ、ヒサカキなどの低木の常緑広葉樹が多く見られる。スギがなければ、高木はカシ林やシイ林ももっと現れるであろう。だが、スギ、ヒノキなどの人工林以外の自然林では、コナラ、クヌギの類が圧倒的に多い。これも昔の薪炭林の影響と思われる。ブナはこの辺では標高の低い所に現れるイヌブナである。カエデやヤマザクラも多い。針葉樹では尾根沿いにモミやアカマツが多い。

尾根沿いには時々大きなモミもある

小仏峠

1時間ほど歩いて、小仏峠につく。バス亭から2.8kmとのことだ。ここまでは比較的緩やかな登りだった。ここで一休みだ。

城山で昼飯

小仏峠から30分ほど歩いて(小仏)城山の頂上である。標高は670mだ。高尾山が599mだから高尾山よりも70m高い。城山の頂上には城山茶屋があり、長椅子やテーブルも沢山あるので、15人がまとまって昼飯を食べた。天気も良くおしゃべりタイムでもある。茶屋でみそ汁を買って味わっているものもいる。この日はエープリールフールだったので、ここから高尾山まではあと4時間は歩くよと言ってみたりすると、すかさずウソでしょうと返事がくる。実際は1時間半ほどで着くのだが。ここで、大ウソの言い合いを楽しんだ。

城山から高尾山へ

ここから登山客がグッと増えた。行列までは行かないとまでも人がとぎれることがない。

高尾山山頂

午後1時40分頃に高尾山山頂に着く。歩き始めてから4時間後だ。4月1日にしては暑い。山頂の自動販売機でジュースなど買って飲んでいるものもいる。ただし、値段は低地よりもかなり高い。しばらく休憩して高尾山口駅を目指して下ることにする。

薬王院

下り始めてしばらくして薬王院に着く。薬王院は、真言宗智山派の関東三大本山の一つだそうだ。天平16年(744年)に聖武天皇の勅命により東国鎮護の祈願寺として、行基菩薩により開山されたそうであり、その際、本尊として薬師如来が安置されたことから薬王院と称しているとのことである。

薬王院の下のスギの巨樹並木

このスギ並木や内側に広がるスギ林には、高いものは45mほどの樹高があるとのことである。胸高直径は2m程度ある。50mを超えるスギは日本にもめったにないので、この周辺のスギは日本でもかなり高いスギである。しばらく下るとタコスギがあるが、タコスギの樹高は37mとのことである。

1号路を下る

ここからも少し下るとケーブルカーとリフトがあり、くたびれたメンバーはそれらを使って下り、元気な者は1号路を歩って下ろうということになった。ケーブルカーよりリフトの方が面白いからと少しのメンバーがリフトで降りた。しかし、いずれも乗り場は行列でかなりの時間を待たないと乗れない状態だった。

1号路はほぼ舗装されているが、かなりの急斜面である。ブレーキを掛けながら降りるので太ももの筋肉にひびく。逆向きで下ると太ももにひびかないので楽だ。明日は筋肉痛か?下って沢沿いに出ると道の傾斜も緩やかになる。この沢沿いのスギの樹高は相当に高い。胸高直径は1ⅿまではいかないが高さは45m程度はありそうだ。ひょっとすると薬王院下のスギ並木のスギよりも高いかもしれない。

ケーブルカーの終点に着く

午後3時半くらいにケーブルカーの終点に着いた。ここからもう少し京王線の高尾山口駅まで歩き、ここで解散となった。天気が良く、最高の登山日和だった。

東京周辺で最も手ごろな登山地としては何といっても高尾山だろう。都心から約1時間でアクセスでき、かなりの登山気分、森林浴を味わえる。まだ、4月初めだったからひしめきあうほどの人でなく良かったもののゴールデンウィークは相当な行列になると思われる。特に今年は、コロナ対策のマスクを付けるのは個人の自由に緩和されたから例年に増してごったがえすと思われる。

私は高尾山には数えくれないくらい登っているが、一度は登る価値はあると思うので、登ってない方は、是非登ってみて下さい。

つづく

4月の駒ケ岳

令和5年度がスタートしました。

今年は桜満開。

例年より一週間から10日程早い感じです。

また、南北に長い信州では、例年、桜前線の北上に伴い南から順番に開花しますが、

今年は一斉に開花しているように感じます。

4月になると様々な法律や制度が始まります。

道路交通法改正・・・自転車に乗る全ての人に対し、ヘルメット着用の努力義務化。

マイナ保険証・・・・医療機関におけるオンライン資格確認システムの導入の義務化。

従来の保険証による受診の場合の窓口の負担額の上乗せ。

新型コロナ対策・・・学校など教育現場でのマスク着用が原則不要に。

などなど。

弊社においては、新たなメンバー3名を迎え新年度をスタートしました。

今年度は、国土交通省においては完全BIM/CIM対応となるBIM/CIM元年。

新たな体制で、業務に取り組んでまります。

満開まであと一歩

令和5年3月31日 本年度最後の日となりました。

業務も落ち着き、次の年度スタートの準備も整ってきました。

会社にある公園の桜も7分咲程となってきており、今週末には満開となりそうです。

ここ数日は公園でピクニックしている方を多く見かけました。

とても気持ちよさそうで羨ましい🥳

ただ、今年は花粉が猛威を振るっているせいで目や鼻がいろいろと辛く、おとなしく室内から桜を愛でる方がよさそうな気もしています😷

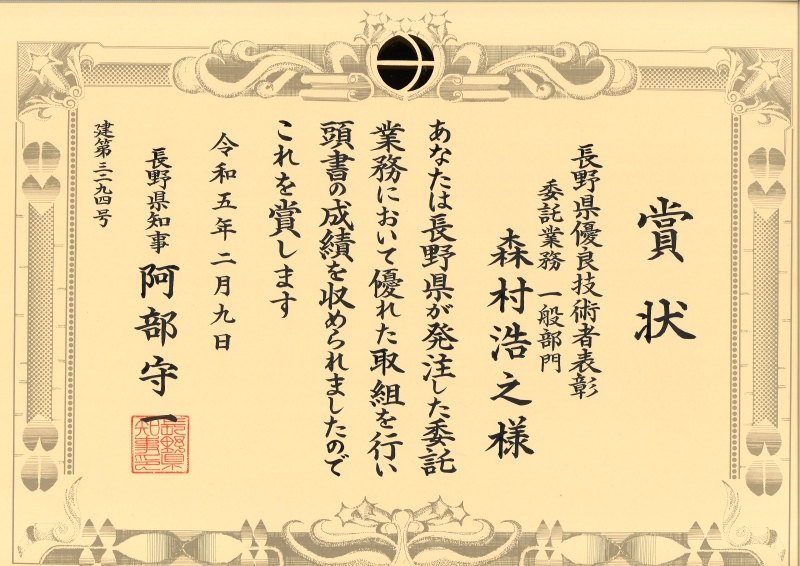

令和4年度 長野県優良技術者表彰

この度、令和4年度長野県優良技術者表彰におきまして表彰を受けました。

発注者様をはじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めて参りたいと思います。

委託業務 一般部門

受賞者 森村 浩之

業務名 令和3年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う測量業務

(木曽建設事務所)

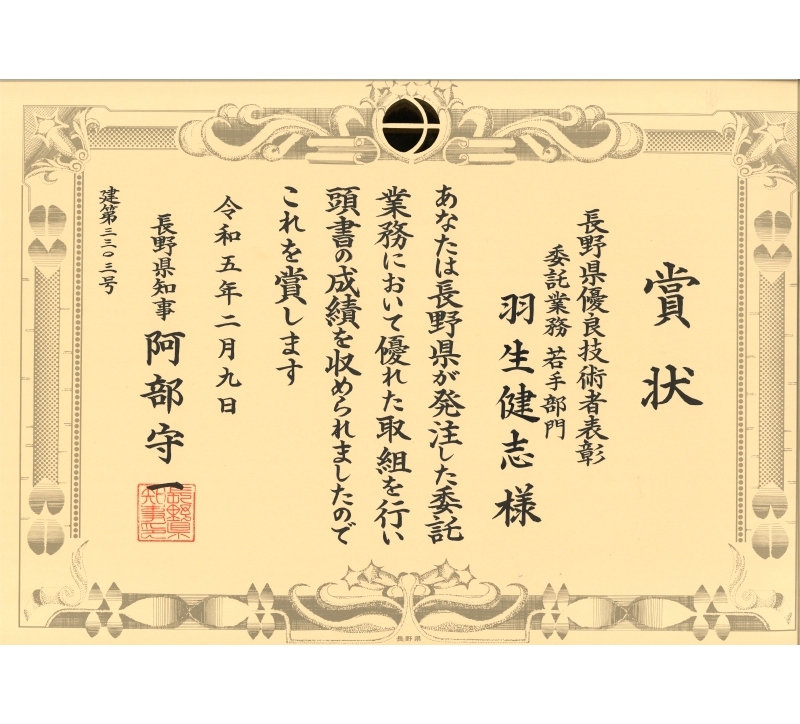

委託業務 若手部門

受賞者 羽生 健志

業務名 令和2年度 道路計画調査(補助)事業に伴う測量業務

(安曇野建設事務所)

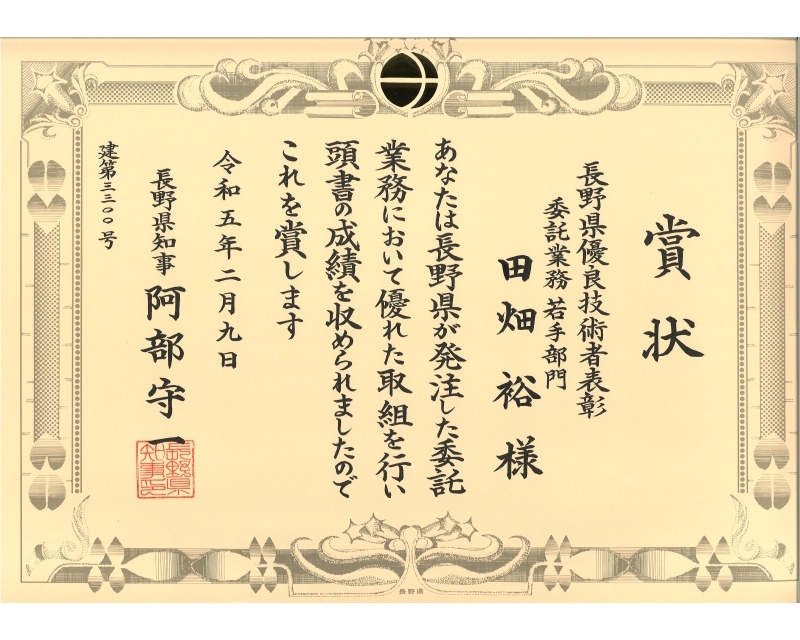

受賞者 田畑 裕

業務名 令和2年度 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防(加速化)事業に伴う測量設計業務

(木曽建設事務所)

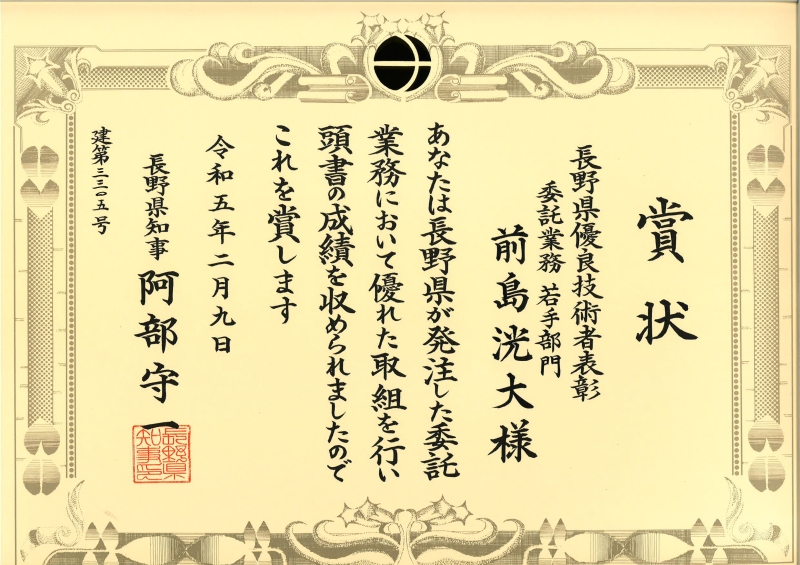

受賞者 前島 洸大

業務名 令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事 調査等業務

(南信州地域振興局)

富山市への旅行

以前行った富山県について紹介します。

路面電車

楽しみにしていた路面電車に乗って最初の目的地である富山城に到着しました。

富山城

あいにくの曇天ではありましたが、富山城周囲を散策し、富山城の内部にも入ることができました。内部は、歴史博物館のようで富山市や富山城の歴史を学ぶことができました。模型や映像などが巧みに駆使されて、わかりやすく紹介されていました。ここで富山城の歴史を少しばかり紹介します。1543年(天文12年)に越中東部および新川郡へ攻めようとしていた神保長職が家臣に命令して築城したといわれています。そして月日がながれ、本能寺の変の後、1585年豊臣秀吉によって責められ富山城は破却されました。そして多くの人の尽力により、今の状態になっています。

美術博物館

存分に富山城を楽しんだのち、博物館に行きました。そこで、昔の人たちが使っていた食器類や、富山県伝統の焼き物が展示されていました。見入ってしまったので、時間が早く経過しました。富山県の伝統を目で見て楽しむことができました。

富山駅マルート

続いて、富山駅のマルートに行きました。そこで、まずチョコレートを購入しました。見た目がかわいく、おいしそうだったので、たくさん買ってしまいました。特にラズベリーライオットと、ミシシッピーマッドパイがおいしかったです。残念ながら、私の胃の中に入ってしまったので写真はありません(笑)。気になった方は、ぜひともマルートで買ってみてください。

3月の駒ケ岳

3月に入り、一気に暖かくなり、

春への階段を駆け上がり始めました。

とは言え、朝の最低気温は0℃に近く、

日中との気温差が大きく、体調管理には注意が必要です。

今年の花粉の飛散量は、

「例年の1.5倍以上」「例年の2倍」

「昨年の3倍以上」「昨年の10倍以上」

「過去10年で最大」「過去10年平均の2倍以上」 などなど。

メディアにより、かなりの違いがありますが、

言いたいことは『花粉の飛散が非常に多い』ということのようです。

コロナ感染症対策のマスク着用のガイドラインが見直され、

マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする、

などとなってきました。

しかし、しばらくは花粉症対策としてマスクは欠かせなさそうです。

お家でキャンプ飯

昨年、ファミリーキャンプ用に特大のワンポールテントを購入したのですが、足を怪我してキャンプへ行けませんでした。

怪我も治ってきたのでキャンプへ行きたいのですが、まだ寒いので、今回は「お家でキャンプ飯」を作って食べることにしました。

献立は「アヒージョ」です。

うんちく

アヒージョはスペイン料理で、オリーブオイルとニンニクで食材を煮込んだ料理のことで、「タパス」と呼ばれるスペイン南部の伝統的な小皿料理のひとつです。厳密には、アヒージョとはスペイン語で「小さなニンニク」や「刻んだニンニク」を表す言葉だそうです。

今回は、「タコとエビとベーコンのアヒージョ、カイワレだいこん乗せ」を作りました。

材料

タコ・・お好きなだけ

エビ・・食べられるだけ

ベーコン・・お小遣いの範囲で

カイワレだいこん・・安いのでたくさん

オリーブオイル・・適当に(バケットにつけて食べたり、他にも使えるので多めに)

ニンニク・・お好きなだけ(今回は3かけスライスしました)

塩・・少々

マジカルスパイス・・適量(最近ハマっているスパイスです)

作り方

- タコ、ベーコンを食べやすいサイズにカットし、エビの殻をむき、背ワタを取ります。

- オリーブオイルをスキレットに注ぎ、ニンニクを炒めます。そこへ①を入れ煮込みます。

- 塩、マジカルスパイスで味を調えカイワレだいこんを乗せれば完成です。

今回はバケットと一緒に食べました。

大変よくできました。

バケットを2本買ってきたのに足りなくなり、アヒージョにパスタを茹でて入れようやく子供たちのおなかが満たされました。

次はキャンプ場で食べたいと思いま~す。

By oza

2月の駒ケ岳

立春を迎え、少しづつ春へと歩み始める季節となりました。

この「立春」とは、二十四節季においては春の始まり、一年の始まりの日とされています。

一年を春夏秋冬4つの季節に分け、されにそれぞれの季節を6つに分けます。

4×6=24で二十四節季となります。

このうち四季の最初が「立春」「立夏」「立春」「立冬」の『四立』で、

この『四立』の前日が「節分」になります。

2月の節分は一年の終わりの日、いってみれば大晦日にあたります。

しっかりと邪気をはらって、良い春を迎えられますように。

橋の点検現場の紹介

今回は橋梁点検の現場の様子をご紹介します。

橋梁点検は段取りが命です。

点検作業に入る前の「安全管理」が第一の使命となります。

橋梁点検車を使用する場合は道路を規制します。

今回は片側交互通行による規制をかけました。

どうでしょうか?この整然と並ぶコーン、きれいですネ。

いい点検をするには、しっかりとした交通規制、安全管理が必要です。

交通規制看板も設置し、一般通行者への注意喚起を行います。

当たり前のことですが、このようにしっかりと安全管理に努めています。

こちらは橋脚の点検の様子です。

一眼レフカメラを用いて、橋脚を撮影しています。

撮影した高解像度の写真を用いて、AIによる画像解析を行い、ひびわれ等を自動検出します。

近年は、このような新技術を用いた点検を行い、作業の効率化、点検コストの縮減を図っています。

女性技術者も活躍中です。