西駒んボッカに参加

9月15日(日)第1回中央アルプス西駒んボッカに参加しました。

伊那市鳩吹公園から中央アルプス将棊頭山の山小屋、西駒山荘までの標高差1750mのヒルクライムレースで、競争だけでなく、建替え工事予定である西駒山荘の建材(レンガ2.5キロ)を参加者全員で運び上げ、再建に携わることが大会の趣旨です。

小生3か月ぶりのレースで、練習もロクにせず、またしても過重肉体のままの参加となってしまった うえ、大会規定の携行品が、レンガのほかに地形図・レインウエア・食料・水1L以上・携帯電話・防寒着・熊鈴・健康保険証・ヘッドライト・携帯トイレ・手袋・ホイッスル(協賛)で、計約7キロを背負っての苦行であります。

うえ、大会規定の携行品が、レンガのほかに地形図・レインウエア・食料・水1L以上・携帯電話・防寒着・熊鈴・健康保険証・ヘッドライト・携帯トイレ・手袋・ホイッスル(協賛)で、計約7キロを背負っての苦行であります。

台風18号上陸 前日であったため中止が心配されたレースは、AM6:30小雨で無事スタート。前半ロード区間と桂小場登山口から馬返しまでのトレイルはなんとか走りき り、馬返しから分水嶺はひたすら岩段を四つ足で登り続け、分水嶺から西駒山荘のトラバースでは大雨・暴風で震えながら、ゴール西駒山荘にてレンガを大会委員に手渡しての完走となりました。

想像以上にレンガが重く、登坂中は何度も捨てようかと思いました(おいおい?!)が、何とかゴールしてレンガを届けることができ、他のトレイルレースとは一味違う達成感。

ゴール後、稜線をトレランしようと計画していたため、しばらく天候の回復を待っていましたが、雨風は止まず、体が冷え込んできたので山景色を全く見ることもなく、早々にカッパを着込んでの下山となりました。

復路はレースでは無いため、他の参加者としゃべりながらのんびり走って、鳩吹公園着がAM11:30。山を見上げたら、なんと晴れあがっていました。

神様からの「来年も参加しなはれ」の声と解釈し、鬱憤は快晴となった午後に、駒ヶ根のテニスコートで晴らしました。

mokoji

駒ヶ根さんぽ

秋になってきましたね!

季節の変わり目に、近ごろみかけた植物を紹介します。

クサギ

山の中でよくみかける木です。

その名の通りとっても臭いので、うかつに触ると手ににおいがついて嫌われます。

たまたま花が咲いていたので撮りました、花はかわいいですね。

アカザ

ホウレンソウの仲間なので、心なしか似てますね。

食べれるそうですが、自分は食べたことはありません。やたらアクが強いという噂です。

ちなみにこの赤い色は実は表面に赤色の粉がついていて、触ると指につきます。

この粉の色が白いシロザという植物もあります!

ノビル

田んぼのあぜ道など、どこにでも生えています。

ニラの仲間で、根元の少しふくらんだ部分がとってもおいしいのです。味噌に合うと思います!

花はとってもきれいですね。今頃咲いているので、ぜひ探してみてください。

ニホンアマガエル

かわいい!

RS

【森林紀行No.1 12/18】「標本木の調査」

伐採

チェンソーマン

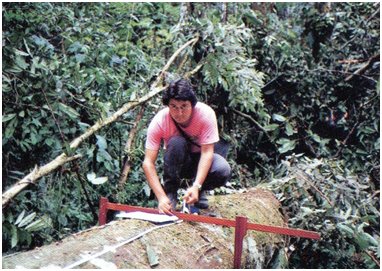

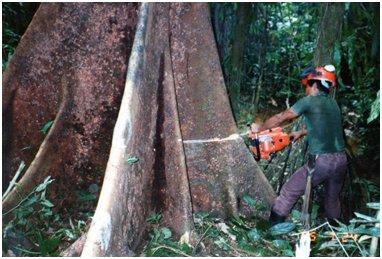

しばらくして2班とも良いチェンソーマンが見つかった。石油開発のため伐採をしていたので、大きなチェンソーを扱って、木を伐るのがうまかった。これでまた仕事がはかどるようになった。

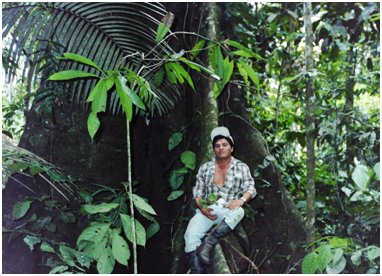

私の班のチェンソーマンはパスクワルといい、先住民である。

大木を伐るパスクワル(大木になると板根が発達する)

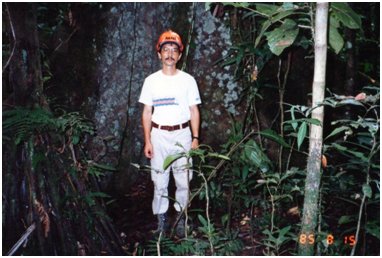

同じ木を反対側から撮影

もう一方の班のチェンソーマン。見守るのはモリーナ

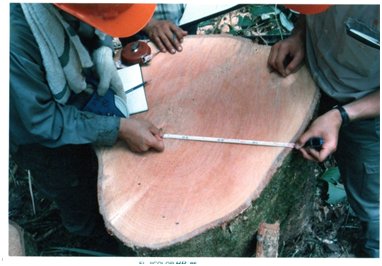

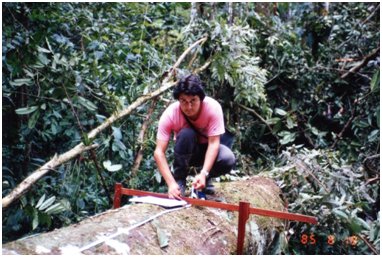

伐採した木を測る

伐倒したらまず2mおきに印をつけ、樹高を測り、2m毎に直径を測る。

樹高を測るルナ

直径を測るメディナ

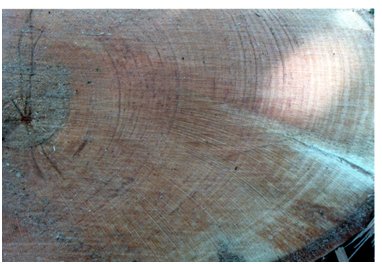

当初、木の年輪は見えないだろうと思っていたが、年輪が見える木が多かった。年がら年中雨が多く、いつも暑いので、偽年輪が多いと思われた。それでも雨期と呼ばれるほど雨が多いのは4月~6月で、それらの月は300mm~400mm以上降り、その他の月でも200mm程度は降るのである。それでも月雨量に150mm~200mmもの差があるので、4月~6月に最も成長すると推定し、年輪幅を測り、成長速度を予測することとした。

いくつもの年輪、疑年輪がわかる

年輪を測る

板根を伐る

木の直径が1m以上、樹高が30m~50mもある木を切り倒すと、伐るのに半日くらいかかってしまう。それは大木には板根が発達しているからで、沢山の板根を持っている木が多く、それを一つ一つ伐っていって、ようやく幹にたどりつくのである。

板根が発達する理由は、熱帯は雨が多く暑いので、落ち葉など養分になるものがすぐに分解してしまい、またすぐに流されるので、土壌の表面にしか養分が蓄積しないため、表層の養分を吸収するためである。暑いので植物体の生産も早いが、分解されたり流されたりして養分が土壌に蓄積しないのだ。つまり土壌中の養分の蓄積の少なさを早い養分の供給(木の葉が沢山落ちすぐ分解する)、早い回転で補っているので木の成長が速く見えるのだ。

そのためその養分を求めて木の根は、表面を浅く横に這い地中深く下に入らない。そのため木が大きくなるとその巨体を支えるために板根が発達するのだ。

板根を一つずつ伐っていって木を倒す

背景の木は板根の幅だけで10m以上もある大木

木の根に跳ね飛ばされる。

ある時、MAGに帰ってからの打合せの時に、Y君が木の根に跳ね飛ばされたと言った。危ないから伐っている木のそばに近づくなと口酸っぱく言っていたのだが、近くで見ていたのだ。倒れるときに根が跳ねあがり、自分も飛ばされたとのことだった。幸い何の怪我もなくよかったが。

また、私とI君がリックサックを木から4~5m離れていたところに置いていたことがあり、やはり木が倒れる瞬間に根が跳ねあがり、リックが10mも飛ばされたことがあった。幸い壊れたものは何もなかったが、もっと気を付けなければならなかった。その後はより注意深くなった。

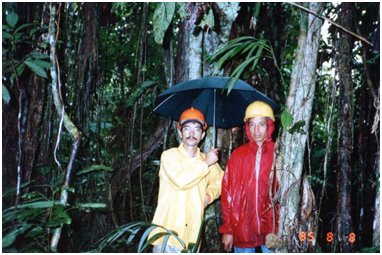

雨、雨、雨

本当に雨が多かった。

先にも書いたが、ここは本当に雨が多かった。ラゴ・アグリオの年平均降雨量は3,500mm、コカは2,900mmもあり、東京のほぼ倍である。降雨日は年200日を超える。実際に調査の時は毎日午後になると雨が降った。

林内で雨に打たれるルナと増井

晴れると直射日光の下では猛烈に暑く、林内では蒸し暑い。しかし、雨に打たれると冷える。気温は16度くらいまで落ちることがある。帰ってびしょ濡れのままホテルのシャワーを浴びるのだが、よけいに冷えた。コカのホテルの水はアマゾン川の水をポンプ車で運んで来て、そのまま屋根の上のタンクに溜めたものだから、茶色く、雨の方が清潔なくらいだったが、汗混じりの雨は落としたかったのだ。

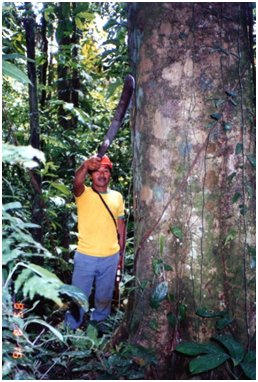

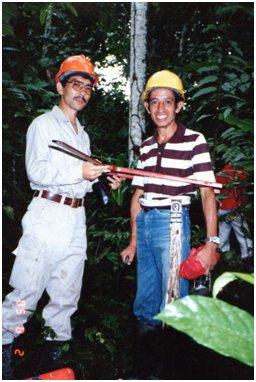

マチェーテ(南米のナタ)を持つ作業員らと共に

森の人パスクワル

パスクワルは強かった。重いチェンソーをかついてドンドン林内に入って行き、歩くのも早い。よくこんなに力があるものだと思うくらいに力がある。

あるとき緑色のヘビが木にからみついていて、インドネシアで見た猛毒のグリーンスネークとそっくりだった。パスクワルはその蛇を見つけると、マチェーテで頭を切った。他にも猛毒そうな小さい蛇は沢山いた。

パスクワルが切ったヘビ

また林内には毒蜘蛛タランチュラやさそり(エスコルピオン)も多く、あまり気分の良いものではなかった。

パスクワルに「林内にいるヘビやタランチュラ、さそりは気にならないか?怖くないか?」と聞いてみた。すると彼は「何が怖いんだ。危ないんだ?危ないことなど一つも無いさ。どんな生き物だって、俺の方が先に気が付くから全く問題ないさ。ヘビはマチェーテでイチコロだし、タランチュラやさそりなんてにぶいから簡単に踏みつぶせる。」とのことだった。

パスクワルもかなわなかったもの

しかし、パスクワルも蜂にはかなわなかった。大きな木を切り倒すと、木の上の方には蜂の巣がよくあった。倒すと黒い蜂、日本の地バチのようなハチが一斉に襲ってくるのだった。「逃げろ。」と全員が一目散に逃げる。するといつも逃げ遅れるのが木の真下にいるパスクワルだった。運悪く逃げ遅れると沢山のハチが毛髪の中に入ってしまい、大量にさされるのであった。全員ヘルメットをかぶっていたが、ヘルメットの脇から入ってしまうのだ。幸い私は遠くでみており、逃げ足も速く、刺されたことがなかったが、パスクワルは時々刺され、刺された翌日は調子が悪いと言っていたこともあった。

森の人パスクワル

【森林紀行No.1 11/18】「細かい問題の発生」

細かい問題の発生と石油開発

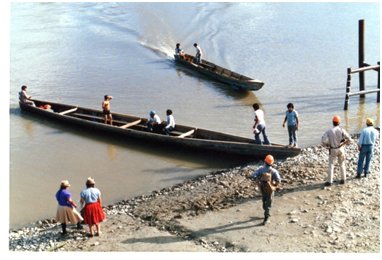

調査地域内の小さな湖。静かな湖面をカヌーで渡る先住民

伐採した樹木の大きさを測る。

細かい問題

作業員がゴネる

一人の作業員が数日働いた後にゴネだし、まだ、残業をしていなかったにもかかわらず「残業代をつけろ。」と言う。それに「土曜日働くなら2倍、日曜日働くなら3倍払え。」と言いだした。我々は、「基本的に、安全第一で極力残業しないようにしている。川の渡しなどで帰りが遅くなることがあるかもしれないが、実質的に労働時間は短い。それに雨で働けない日があったら休みにするから土日関係なく働く。日給はこの辺の相場よりも少し高く払っているので今のままの条件で働いてくれ。」と頼むと、「じゃあ働かない。」という。

もう一度事務所でじっくり話し、「遅くなった場合の残業代は付ける。土、日は仕事の進行具合を見て極力休むようにするが、働かなければならないときは働いてもらう。土曜日は2倍、日曜日は3倍払う。」ということで我々が折れて彼の言うことを認めた。

しかし、翌日になるとその作業員がまたゴネ出し、今使っているマチェーテ(南米のナタ、チームが貸している)をくれ、それに靴を買ってくれなければ働かないという。昨日我々が折れたのでゴネ得と思っているのだろう。「マチェーテは貸しているので仕事が終わったら返してもらう。我々の仕事は今後も続く。靴は自分で調達してくれ。いやなら別な人を雇うから、来なくていいよ。」と言ったら翌日から本当にこなくなってしまったので、少々驚いた。

仕方がないので別の作業員を雇った。作業員の雇用についてはヒメネスとモリーナが率先してやってくれたので問題はなかった。

小切手が落ちない

Banco Internacionalは現場の町ラゴ・アグリオで我々が泊まっているホテル「エル・コファン」の近隣にある。ある時私がサインした小切手の金が落ちないと作業員が言ってきた。漢字のサインを使っていて、急いで書いたので崩れた字で、銀行員には漢字は分からず、丁寧に書いた原本のサインと違って見えたのだ。仕方がないので銀行へ言って説明し、サインをもう一度してお金が下りた。それからサインは丁寧にするようになった。

毎日のパンク

借りたレンタカーとMAGの車は毎日パンクする。仕事に行くと毎日2台とも4本のうち、1本は必ずパンクした。2台とも1本のタイヤがパンクし、予備のタイヤと取り換えてからその後にパンクすることはなかったのは幸いだった。2本パンクしたら走れなくなる。ただ、積んでいる予備のタイヤと交換するのに毎日時間がとられるのがもったいなかった。我々も業を煮やし、タイヤ10本全部買ってやるからと全部取り変えさせた。すると次の日から一切パンクしなくなり、仕事がはかどった。

レンタカーとMAGの車なのでバカバカしかったがやはり仕事が進まないのでは仕方がない。多少の金を惜しまず思いきって変えて非常に良かった。

石油開発

先述したが、この地域は1960年代に石油が発見され、1970年代に本格的な石油開発が進んだ。これにより石油開発のための道路が開設され、政府が入植政策を進めていたこともあるが、許可を持たないアンデス山脈中に住む貧しい農民が多数、この道路に沿って入植してしまい、今度は横道を作って森林を伐採し、農地に転換して行くのである。もともとは先住民しかいなかった土地に新たな入植者が入って来て先住民の土地が奪われていった。

我々が調査を始めたこの年まで、この周辺の土地所有は誰のものともはっきりせず、あいまいであった。それをエクアドル政府は、この翌年国有林設定事業(日本の明治時代に行った官民有林区分のような事業)を始めるのであるが、我々日本の調査団がその境界設定のための測量をしていると入植者や先住民に誤解され、調査の反対運動にあい、調査は中断に追い込まれるのである。

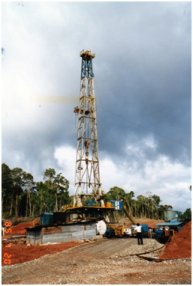

石油開発の最先端

ダユマ周辺は石油開発の最先端の場所である。この道路の最先端に小さなテントを張り、寝泊まりして、森林の大木を伐採していたのは黒人たちであった。よくまあこんな劣悪な場所に寝泊まりさせられているなあと思うほど大変そうであった。顔も険しく、あまりしゃべらないので親しくはなれなかったが、彼らは1本いくらで伐採を請け負い、伐採しているのであった。最初にテキサコの技術者が石油が出る場所を探査してあるのだろう。その方向に向かって道路が延びていく。

石油開発のための道路が延びて行く。周辺の大木の樹高は30m~50m。

石油掘削地の整地

もちろん道路は石油掘削のためで、油田がある方向へ延びていくのだが、道路の延び方をみるとアンデス山脈に沿って南北方向に走って行く。油田は麓に沿って南北方向に分布しているのだ。

石油の採掘は次のように行っていた。まず、道路に近いところで、採掘井戸を作設するため周囲の森林を伐採する。ここも有用木を一本単位で、作業者に伐採を請け負わせている。

次に石油汲み上げ用井戸の掘削のために整地する。そして周囲が伐採されたところで、伐採した木を敷きつめ固めその上に砂利を引いてさらに固めて行く。

採掘用井戸を作設するため伐採された場所

木材を敷きつめ、その上に砂利をかけていく

井戸の作設

それができたら次に石油を採掘するための井戸を作設するのである。

石油採掘の井戸

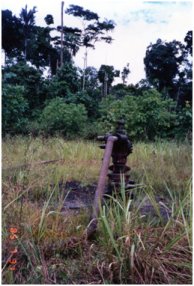

安定供給

そして安定的に取れるようになると次のように自動的に石油が回収される簡易な井戸となるのである。

石油を自動採掘中の井戸

夏の必須アイテム!!

「暑い!!」 と、言っては毎日過ごしています。(夏だから当然と言えば当然ですが・・・)

そんな我が家ですが、

これまでエアコンなどというものはもとより、扇風機すら碌なものも無く過ごしてきました。

とはいうものの、今年はさすがに暑い。

暑い時の日中の室温は35度を優に超え、

夜10時を過ぎても30度を下回らない状況(@_@)

というわけで、今年は扇風機を購入!!

触っても安全なように、羽根なしタイプにしました。

これまでに比べれば、かなり涼しい感じがしています。

でも暑いものは、暑い (^_^;)

RYU。

8月の駒ヶ岳

プラスα

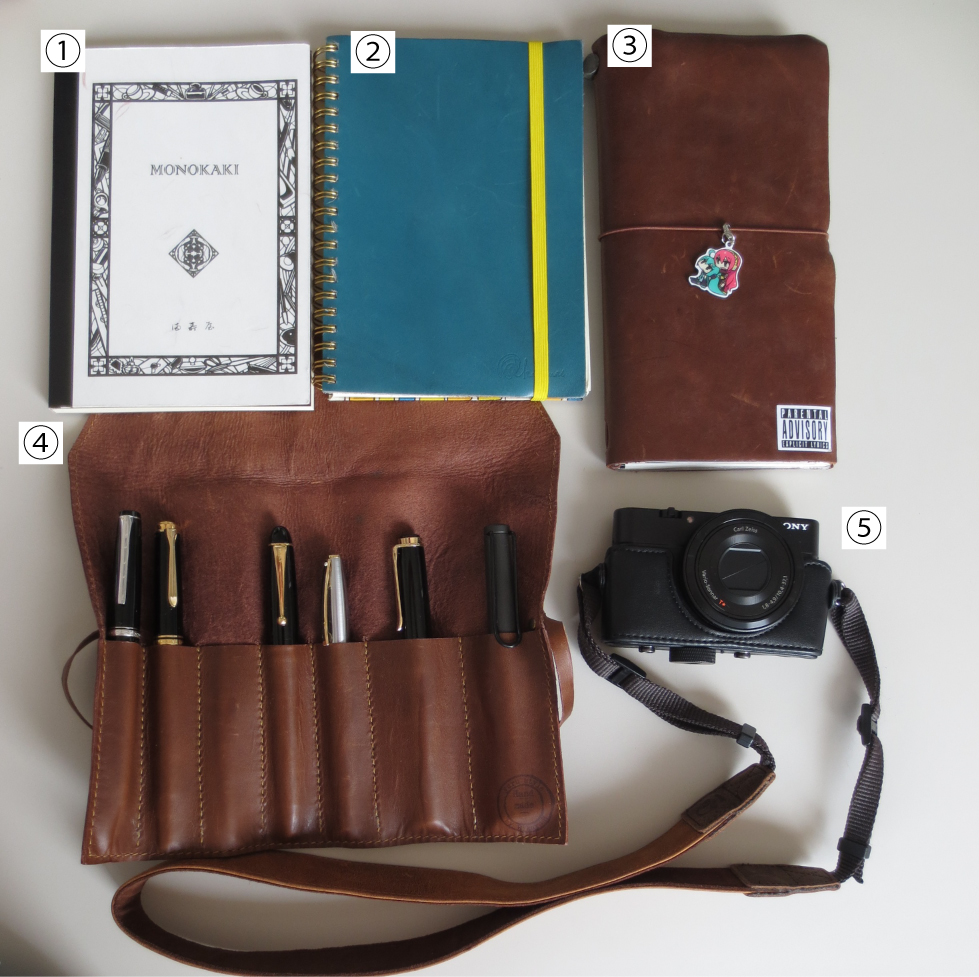

最近、ふとした事から文房具、特に万年筆に放っております!(`・ω・´)ゞ

最初は無理して1000円のを1本…次はちょっと頑張って3000円のを…

気がつけばペンケースの中は筆記具とは思えにない金額に…

ですが、「趣味の世界」の恐ろしいのはここからです。

ペンにこだわるのに飽きたらず、次にノート、万年筆のインク、鉛筆、ボールペン・カッター、マスキングテープ…

自宅の机の上は筆記具がところ狭しと積まれ、いったい何がしたかったのかわからなくなる始末。

ですが、こういった文房具は単に集めておわりではなく、実際に使用して、生活をちょっぴり贅沢にしてくれます。

ただペンをはしらせるのが、ただ線を書くのがこんなにも楽しいものとは…!!

とんでも無い、訳の分からない高価なものを買わなくても、

いつも使っている道具を、ちょっとだけ(意味もなく)グレードを上げてみると

(不必要に)愛着が湧いて来るはずです(希望的観測)。

…最後にちょっとした私物自慢。

1.満寿屋というメーカーのノート。とにかく紙質が良く、万年筆との相性がいい。安くはないデス

2.東京・浅草にあるカキモリというお店でセミオーダーで作れるノート。大体2000円くらいで作れるので、プレゼントなんかにおすすめです。

3.友人が作ってくれたトラベラーズノート。ノート自体がカスタムできて使い勝手もいい。

4.友人が作ってくれたロールペンケースと万年筆。一番高いのは定価5万円を超えるとか…

5.カメラはじめました。

written by 鯉

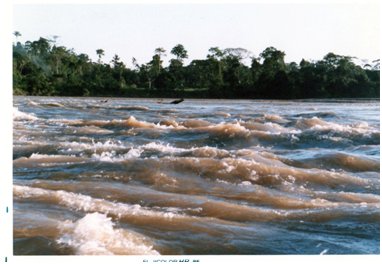

【森林紀行No.1 10/18】「アマゾン川の踏査」

アマゾン川の支流

思ったより流れの速い源流域

アマゾン川は、本当に大きい。我々は最上流部、源流部にいて標高は約300mである。このあたりから平坦となり、ここから6,000Km下ったところが河口だ。すると平均傾斜は2万分の1だ。つまり、100m下って5mmしか傾いていないのだ。

だから日本で考えていたときは、流れはきっと緩やかだろうと思っていた。しかし、実際に源流域を見ると流れは思っていたよりもずっと早かった。流れが特に早く波立っている場所もあった。水深が浅いのであろう。

以外に早い上流域の流れ(波立っているのは水深が浅いから)

ナポ川を下る

調査地域の支流で一番大きい川はナポ川と呼ばれており、それ以外にアグア・リコ川もあり、どちらも上流域、下流域とも調査した。

船乗り場(小さなボートで川の渡しの商売をしている人も多い)

ナポ川沿いを調査

アマゾン川の支流のナポ川をコカから下りプリマベーラ(Primavera:春という名の集落)まで約30kmを往復した。一番広いところで川幅は約1kmほどもある。

水速は7~8Kmだった。行きに1時間10分ほどかかり、帰りは1時間40分ほどかかった。

また、ラゴ・アグリオからアグア・リコ川周辺は比較的穏やかで水速は4~5kmだった。

アグア・リコ川を行く(少年達の運転で上流へ)

上流部は比較的穏やか。しかし水量は多い。

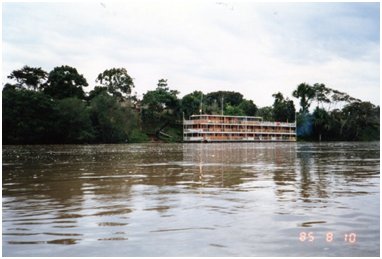

また、フローテルという遠方から来ている遊覧の船上ホテルもあった。

よくもまあ、こんな奥地まで遊覧に来るなあと思ったものである。アマゾン川がそれだけ大きいということであろう。

フローテル(船上に浮かぶホテル、蚊や虫が多そう)

本格調査開始

輪尺を作る

モリーナは輪尺をみて、直径が1mかそれ以上大きい木を測れる輪尺をラゴ・アグリオの製材所で作らせれば簡単にできるという。mm単位で測っているので正確さが必要で、難しいからだめだろうと言うと、「大丈夫だ。できるから。」と言うので、「じゃあ、試しに作ってみろ。」と言うと実際ラゴ・アグリオの製材所で1m20cmまで測れるものと1mまで測れるものの2本を作ってきた。確かめてみると日本製とまったく同じ正確さを持っているので、これで調査が随分とはかどることになった。

本格的に調査を始める

2班に分かれて調査を始めようということで、1班は増井、I君、カウンターパートがラゴ・アグリオ周辺の営林署にいる、ルナ(Luna)、メディーナ(Medina)、2班がWさん、Y君、モリーナ(Molina)、アロンソ(Alonzo)で始めた。それにそれぞれの班に道案内人と木を伐採するチェンソーマンと作業員を数名雇った。

だいたい、いつも同じ場所に行き、そこで二手に分かれ、樹木を伐採測定し、帰るときは分かれた場所で落ち合い一緒に帰るようにした。

ルナ、メディーナ、アロンソ

彼らは、エクアドル森林局の職員で、この周辺の営林署から集められた技術者で、我々のカウンターパート(共同作業技術者)である。

ルナは、私より少し年配であった。痩せていて体力がなさそうであったが、森の中では逆に強かった。良くものを考える人だった。しかし、交通事故を起こした時、最も重体であり、その後も不幸が続き、一時一般人との付き合いはできなかったが、この調査が終わるころにはまたMAGに復帰していた。

ルナと調査中に胴の厚さを測り遊ぶ

メディーナは中堅どころだった。仕事は良くやったが、仕事に楽しさを感じているかどうかは分からなかった。

伐採木の直径と樹高を測るメディーナ

アロンソは一番若く、いろいろな事に興味を持っていたが、まだものごとを深く考える習慣がついていなかったので、これから経験を積む必要であった。

大木の大きな板根の上に座るアロンソ

プール

梅雨も明け日差しが強く暑い日が続きます。

皆様、熱中症には十分注意しましょう。

連日30度を超し暑くてたまらないですね。こんな時には「プール」です。

子供達を連れて近所の市民プールへ出かけました。

ちょうど、オープン日で無料開放していてラッキー。(通常でも大人150円園児無料なのですが )

)

しかしこの日は、あいにくの曇り空で気温もさほど高くなくどちらかといえば涼しいくらいでした

しかし子供たちは元気いっぱい二時間ほど泳ぎましたが、さすがに寒くなったらしく、

せっかくお弁当を作って来たのに食べずに帰る事となりました(義母さんすみません)。

次は天気の良い日に行きたいと思います。

oza

【森林紀行No.1 9/18】「陸上の踏査」

ラゴ・アグリオ周辺

樹木を伐採してデータを採取する前に森林全体の状況を調べることにした。ついにアマゾンの森林を直接見ることができるとのかと身が引き締まる思いであった。まずは、ラゴ・アグリオ周辺を見ることにした。

いきなり度肝を抜かれる

早速大蛇のお出ましである。道路の補修の様な作業をしていた人達がボアを捉まえていた。

いきなり出くわした大蛇ボア(力がありそうな胴体)

捉まえたボアは長さが約4m。太さは太いところで15cm以上はあった。これに巻かれたたらひとたまりもないだろう。しかし、毒はないし人間を襲うことはなさそうだ。動きもにぶいし、毒を持っていることではパラグアイに多くいた1-2mのガラガラヘビの方がずっと危なそうだった。

また、人が飼っていたが森で捉えた珍しいサルにも出会い、その後どんな珍しい動植物に出会えるのかワクワクドキドキな思いであった。

その後、ボアには時々出会ったので、相当数のボアがいたのであろう。

珍しいサル。夜行性のヨザル(オマキザル科)

日常的に出会ったボア、4m程度

ラゴ・アグリオで釣る

ラゴ・アグリオというのは酸っぱい湖という意味である。実際その湖があるので、行ってみた。熱帯で暑く雨が多いので、いろいろな微生物が繁殖して冨栄養になるのであろう。水は濃緑茶色で全く透明度がない。どろんとしていて底なし沼のようである。湖のほとりにカヌーが置いてあり、乗ると船べりの上の方まで水がきた。幸い水は中には入らなかったが、今にも沈みそうである。櫂で漕いで少し先まで行ってみた。しかし、見るからに水中から妖怪のようなものが現れそうな不気味な色で、とても沖まで行く気がしなくて、すぐに引き返す。

小さいリール竿を持ってきていたので、釣りをしてみようとエサを捜すと湖のほとりでミミズが捉まえられた。そこで、投げ込んでみた。するとすぐに20cmくらいのアイナメのような形の魚が釣れた。魚が多いのであろう。エクアドルの技術者もかなりいたので、すぐに釣れて鼻高々であった。しかし、知らない魚で見た目が良くないのですぐに放し、別な場所へ踏査に行った。

ラゴ・アグリオとコカ間の偵察、すべる道路

それから数日後まずは、ラゴ・アグリオから道路が通じている南のコカまで行ってみることにした。この間は約90Kmである。この道路には原油から石油を取ったあとの残りカスをアスファルトまで製造しないで、そのままアスファルトの代わりに敷いていた。そのため一見アスファルトの様に見えたが、雨が降ると非常にスリップし易く、車で走る時は相当に気をつけなければならなかった。

また道路に沿って、鉄管の石油のパイプラインが走っており、直径80cmくらいもあるかなり太いパイプが敷設されている場所もあった。細い物では直径10cmくらいであった。

それでも皆車を飛ばすので、本当に危なかった。実際に一度跳ねられて死んだ人を見た。それにバスの転覆事故を2度見た。危ない。更に、少し経った後、我々もカウンターパートが交通事故を起こし、大変な目に会ったが、それは後述する。

むしろ未舗装の道の方の方が安全だった。例えば東のシュシュフィンディに行くには、ラゴ・アグリオから約40kmほど南に行き、それから東に向かう道路があり、それは未舗装だった。交通量は少なかったが、スピードも出せないので安全だった。

雨が降ると滑る道路

(雨が非常に多く、アスファルトにまでしない石油を取った残りかすを敷いた道路。脇に石油のパイプラインが並走する。)

ハシケ

ラゴ・アグリオを出発するとすぐにアグア・リコ川(Agua rico:豊富な水)に出会う。そこはガバラ(Gabarra:ハシケ)で渡らなければならなかった。川幅は50m程だったがこれは交通の障害もはなはだしかった。ハシケの甲板は長方形で、車を数台載せることができた。車が数台のりハシケが満杯になるまでハシケは動かず、乗ってから渡り終えるまではだいたい1時間くらいかかった。場合によっては2時間以上もかかることがあった。回りは何を見ていても珍しいものばかりだったので、退屈するなどということは全くなく、時間の経つ不思議さを感じていた。

ハシケのことをスペイン語でガバラという

この川には1987年に行ったときには橋がかけられていて、大変に便利になったものだと思ったものである。

バスも車も人も運ぶハシケ

試しに伐る

ハシケを降りてからしばらく走って途中の入植者の奥にある山に入ってみる。高さ20mほどで胸高直径(胸の高さ1.3mの位置の木の直径)20cmくらいの細い木を一本チェンソーで倒して、2m置きに直径を測った。

いくらでも木はあるが、伐るのは石油基地や入植地で、すぐに伐られる運命にある木に絞った。

途中にあった入植者の家。カヤ葺きの掘立小屋

周りには直径1mを超える木も沢山あり、日本から持ってきた直径60cmまで測れる輪尺(木の胸高直径を測る道具。大型のノギスのようもの)ではまにあわず、それより大きい木は直径巻尺(樹幹の周囲を回して測り、直径が読みとれるようにしたもの。表面は円周率倍の目盛が付けてあり、裏面は普通の巻尺である。輪尺で測るより時間がかかる。)で測ることにした。

その日はコカに行き、コカに泊まった。しかし、コカの手前にナポ川の支流のコカ川があり、そこも同じように橋が無く、ハシケで渡らなければならなかった。そこでも渡るのに1時間はかかるのであった。

道路際で山から伐ってきた木を製材し、椅子やタンスを作り販売している人もいた

コカにはホテルアウカ(Auca:アウカは先住民の一部族名)というホテルがあった。

このホテルは、以前はテキサコが石油開発のために作業員用に作り、使っていた宿舎だったということでそれを改造し、ホテルにしたとのことだった。

外見はトロピカルな雰囲気で、食堂が道路に面していてきれいそうに見えたが、中の部屋はどこも汚かった。とりあえず偵察で一泊した。

翌日コカのMAGの事務所に行くとアメリカ人の平和部隊(Peace corps、日本が青年海外協力隊として模倣した)の隊員2人とアメリカ人の訪問者が1人いた。しばらく談笑してMAGがアグロフォレストリー用の苗畑を持っているというので見に行った。植栽樹種の育苗方法や期間、植栽時期などを聞き取りして、ラゴ・アグリオに戻った。

外見はトロピカルな雰囲気のホテルアウカ。中身は汚く居心地が悪い。

コカのMAG事務所。きちんとしていた。

つづく