初秋の高原

週末、所要で伊那市長谷まで出かけた帰り、数十年ぶりに鹿嶺高原を訪れてきました。(鹿嶺(かれい)と読みます)

鹿嶺高原は、伊那市長谷総合支所から約12km、標高1800mの高台にあり、眼前に南アルプスや中央アルプス、遠くには北アルプスが望め、周辺は自然豊かなキャンプ場として整備されています。

近年のキャンプブームもあってか、当日は10月中旬の通常の週末でしたが、伊那市街から約1時間の山の中にあるキャンプ場にもかかわらずキャンプサイトはかなりの人で、そのほとんどが県外ナンバーの車だったのには驚きました。

高原の中心部にある雷鳥荘(管理棟・宿泊施設)横に新設されたテラスからは、伊那市街地と中央アルプスが一望できます。

キャンプ場は、11/26まで営業しているようです。

山の中で回りには何もありませんが、自然の中で癒やされたい方、キャンプに興味のある方は、鹿嶺高原キャンプ場で検索してみてください。

10月の駒ケ岳

しばらく残暑が続きましたが、一気に秋めいてきました。

ついこの前まで夏日に近いような日が続いていたかと思ったら、

寒冷前線の影響で、一気に11月並みの寒さの日も。

部屋では扇風機とファンヒーターが同居しています。

さて、秋といえば、キノコ。

今年は今のところは不作とのこと。

夏の猛暑や少雨の影響ではないかとのことです。

相手は自然のもの。

毎年、採れる、採れないと一喜一憂するからこその

楽しみという面あるのではないでしょうか。

まだまだ夏山

お休みの日に伊那谷からちょこんと見える南アルプスの塩見岳に登ってきました。

なかなか登りごたえのある山ですが、呼吸を意識していいペースで登れました!

長野県にいると明日の天気をみて山を選べるので贅沢だなと感じます。

今回は一人で登りましたが、今度は仲間と来たいと思います!!

少し秋かな

指先にトンボ・庭先の秋桜

公益財団法人 日本ソフトボール協会(JSA)主催の第27回レディース大会が9月10日(土)

から12日(月)の日程で、国内44チームの参加により、伊那市を会場に行われています。

9月の駒ケ岳

気象の区分では9月から11月まで、暦の上では8月の立秋から11月の立冬までが「秋」となります。

朝夕は涼しくなり、秋の虫の音も賑やかになってきました。

とはいえ、厳しい残暑はもう少しつづきそうです。

9月は防災月間ということで、

関東大震災を機に定められた防災の日に合わせた防災訓練も行われますが、

近年は、地震だけではなく豪雨災害などに対する訓練の比重も大きくなっています。

今年も、9月になって連続して台風が発生してきています。

猛威を振るうことなく通過してくれることを祈るととともに、

災害に備えた心構えをしていきたいところです。

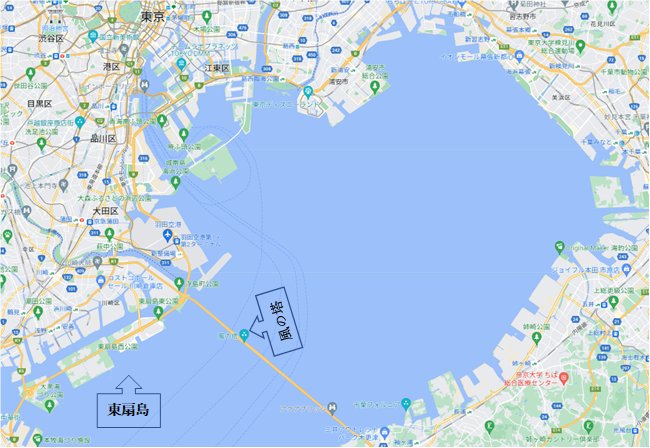

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.2_東扇島-東京湾の巨大人工島

【東扇島の概要】

東京湾には羽田空港がある巨大な人工島をはじめ、いくつか巨大な人工島がある。その中で比較的アクセスが良く、羽田空港の南に位置する東扇島を歩いてみた。この島は、物流・食品関係の倉庫が集中していて、面積は約4.84㎞²(484ha)、3㎞×1.6㎞くらいの広さの人工島である。

半世紀以上(1960年~1970年代)も前、私が高校生くらいの時は、東扇島はまだ埋め立てられていたようだが、この辺りは京浜工業地帯の真っただ中で、公害の大本山とも言っても良いような地域で、奇怪な色をしたドロドロの海、大気は工場からのばい煙とトラックの排ガスがまん延し、生物が住むには適さないような環境の土地だった。

しかし、今は生まれ変わった。環境規制により、東京湾の水質は改善し、かなり澄んでいるに近い状態になった。大気汚染もほとんどなくなり公害は見られないと言っても良いくらいに環境は改善した。島の周囲は魚種が豊富で、島の西には釣り場が設けられ、東には人工海浜があり、バーベキュー広場まである。周辺では、多くの遊漁船の姿も見ることができ、レジャー公園として生まれ変わったのである。

【東扇島へ】

この島に行ったのは、2022年5月5日(木)の子供の日である。友人と待ち合わせ、川崎駅から運行されている東扇島行のバスに、10時過ぎくらいに乗った。海底トンネルを抜けると東扇島、川崎マリエンが見えてきた。東扇島に入り、東扇島東公園で降りた。この間、約30分である。

【東公園へ】

バスを降りたら目と鼻の先が東扇島東公園だった。(以下東公園と記す)

東公園では釣りが禁止されていて、今回、私が釣りをするわけではなかったが、がっかりだった。何の魚種が釣れているのか見るのか楽しみだったからだ。西公園には釣り公園があるというので、後の西公園を楽しみにした。東公園の入り口付近はバーベキュー広場になっていて、相当数のバーベキュー用の竈が並んでいる。土日はかなり込むようである。コロナで一時使用禁止になっていたが、4月から再開したようで、祝日のこの日もかなりの人がバーベキューを楽しんでいた。

入り口からバーベキュー広場を斜めに横切り、中央のメインプロプナードを通り「渚の休憩所」まで約500mくらい歩くと人工海浜に突き当たる。ここは「かわさきの浜」とも呼ばれている。かなりの人がいるが、海に浸かっているのは小さな子供とその親くらいである。我々は人工海浜の先の「みさき広場」まで行った。ここは東扇島の最東端だ。ここで、景色を見ながら一休みし、おにぎりを食べながら友人と談笑する。やや薄く雲がかかっているが5月の子供の日にしては暑かった。しかし、天気が良くて良かった。

少し目を遠くに向ければ羽田空港に発着している飛行機も見える。相当数の発着があり、数分おきに離着陸しているように見える。

東京湾には中央部を横切る東京湾アクアラインがかかっており、これは神奈川県側の川崎市から千葉県側の木更津市までをほぼ一直線に結んでいる。その途中やや川崎市よりに「風の塔」というものがあり、それも見える。残念ながら木更津市よりの「海ほたる」は見えなかった。

ここ「みさき広場」は風が気持ち良い。海風だが、穏やかな天気なので暑さしのぎに気持ちが良い。12時過ぎまでここにいて、次に歩いて川崎マリエンに向かう。東公園から東端の船溜道路にでて、南に向かい、外貿5号道路から東扇島1号線を歩く。回りは倉庫だらけだ。高さは10m程度とそれほど高くはないが巨大な面積を持つ倉庫群が延々と並んでいる。さすが、日本の物流の拠点だ。道路はトラックだらけだが、この日は祝日だからだろうか、交通量はそれほど多くはない。

【川崎マリエン】

川崎マリエンは、高さは60mとのことである。一番上の10階に展望室がある。グルッと一周できるので、そこへ上がり、周囲の展望を楽しんだ。船と飛行機とをみながら、1時間くらい外を見ていた。ボーッと見ているだけで気持ちが良い。ここには若いカップルも多く、外の展望を楽しんでいた。

【西公園へ】

川崎マリエンの展望室を降りて、ここから西公園へ歩いて行く。途中、島の南側の真ん中あたりのへこんだ場所もコの字型に歩いて行く。

川崎マリエンから2㎞くらい歩いた歩道沿いにマツオカという会社の「あずまや」があったので、そこで一休みし、残りのおにぎりとパンを食べる。

【西公園】

あずまやから西公園は近かった。入ると岸壁が釣り場になっている。岸壁の距離は約1㎞ほどである。岸壁には数ⅿおきにかなりの釣り人がいる。釣り岸壁に沿ってずっと歩いて行くが、釣れている人はほとんどいない。魚より釣り人の方が多いのだろう。アジ、フグ、カワハギくらいがたまに釣れていた。西公園でのんびりした後、同じ道で帰途についた。

【感想】

今回の東扇島巡りは、環境問題に関しては、行政がやる気になればできるとの思いを新たにしたのが、大きな収穫だった。最初に述べたとおり、この辺りは、昔(約半世紀前)は公害の代表的町だった。それが大気も水質も大きく改善された。土壌は何を埋めたのかわからないので何とも言えないが、この島は倉庫群なので影響はないであろう。しかし、島の標高は満潮時では1ⅿもないと思われ、今後の心配は地球温暖化で両極の氷が溶けてきた時の水没であろう。

今夏の異常な暑さ、世界中で熱波に襲われている状況では、地球温暖化対策が今の世界中で最大かつ喫緊の課題の一つであろう。それにも拘わらず世界中でパリ条約を順守するための真剣な対策が取られているとは思われない。ここは日本がリーダーシップを取り、より低いCO₂排出量を設定し、直ちに実行に移し、世界をリードすべきと思う。これは、日本の名を挙げるチャンスだとも思うし、そうすれば各国の日本への尊敬の念ももっと強くなるであろう。そして地球は温暖化が止まり正常な温度へ戻る第一歩が踏み出せるだろう。

つづく

夏休み

8月も後半…まだまだ日中は残暑厳しい日が続きますが、朝晩は寒いくらいになってきました。

この辺りは、お盆が過ぎると子供たちの夏休みも終わり二学期がスタートします。

今年も遠出はできない夏休みでしたが、同じ郡内の実家の畑でたくさん野菜を収穫させてもらってきました🤗

農家ではありませんが2・3カ所で色々な物を作っているようです。

最盛期は過ぎたものの、まだまだたくさんの野菜。

車で30分程の距離に住んでいるとはいえ、子供たちが大きくなるにつれてなかなか行く機会も減り、私自身も畑に行くのは久しぶりでした😅

野菜の花も子供たちから見たら珍しいもののようで、花壇に咲く花もいいけれど野菜の花も可愛いですよ🍅

夏の風景

連日暑い日が続いており、昆虫たちも現場でよく見るようになりました。

毛虫やスズメバチなど注意しなければいけない昆虫もたくさん出ますが、綺麗な虫たちも多く観察出来ます。

カメラを向けると、以外にもかなり接近して撮影できました。

現在、県内の各地で現場作業を行っていますが、各地で見れる風景の違いも楽しみの一つとなっています。

【増井 博明 森林紀行No.8 中国編】 No.6_紫禁城

筆者紹介

2006年7月28日(金)

朝

朝は昨日スーパーで買ったパンやヨーグルトを食べ、8時半にRiさんが迎えに来てくれ、万里の長城や故宮博物館を案内してくれる。しかし、また天気が悪い。朝から雨が降っている。Shuさんはもう何回も行っているのと、強行軍だったので疲れており休養することとした。

万里の長城

万里の長城の北京の入り口まで高速道路で1時間以上かかった。ここは森林公園となっていて北京市林業局が管轄している。

万里の長城にて

公園の事務室に行き、Riさんが手続きして、我々は森林の視察ということで万里の長城に登ることができた。登って東側の城壁はあまりに人が多く、列をなしているので西側を行く。結構急な坂もある。一頻り歩くと色々なお土産屋があり、また押し売りが沢山いる。金属のプレートでできた登頂記念板に名前を彫ってあげると押し売りにきたものが、150元(2,250円)で良いという。10倍くらいは吹っ掛けているだろうと思ったが、それより少し高い20元から交渉すると、あっさり30元で(約450円)で折り合ってしまった。

次におばさんがTシャツの押し売りに来た。このTシャツも100元から始まり20元(約300円)で折り合った。次の押し売りのおじさんは万里の長城の写真案内本を売り付けに来た。これも100元から始まり20元で折り合った。相場がわからないが、20元だと300円だから私には安く買えたのかなあと思っていた。Riさんに聞くとどれも非常に安い良い買い物だったと言う。

降りる

もう降りる時間だとのことで、1時間くらい散歩したところで、同じ道を戻る。途中、日本人のように見えた若い女性がいて、英語をしゃべっているので、英語で話しかけたらインドネシアの女性であった。姉妹で観光にきており、妹が中国に住んでおり、姉がオーストラリアから遊びに来たということであった。姉はオーストラリアの大学を卒業したとのことで、若いRiさんと話が合いそうであったが、時間がきたのでそこで分かれ万里の長城を降りることにした。

昼食

昼は北京林業局のShuさんと若い女性のKakさんが待っていてくれた。勧め上手でまた、生ビールを2杯飲んでしまった。生ビールはビンの燕京ビールよりははるかに美味かった。

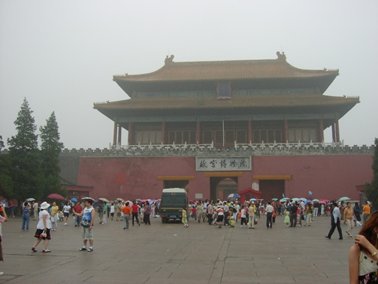

故宮博物館

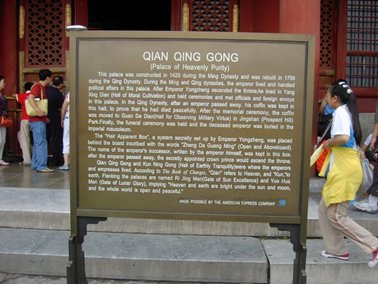

昼食が終わり、故宮博物館まで車で送ってもらった。Riさんは引き続き故宮博物館を案内してくれた。紫禁城とも言われる。

私は台湾の故宮には行ったことがあり、台湾の故宮の方が貴重なものが多いと聞いていたが、確かに展示物はそうであろうが、北京の故宮の建物の大きさと多さには圧倒された。

明王朝の永楽帝が建設したとのことだが、清朝最後の皇帝、溥儀まで500年余りも皇帝の居城だったところだ。私もラストエンペラーのように、紫禁城の階段の上に立ち、天安門方面を眺め皇帝の気分を味わった。とてつもなく大きく、素晴らしいものを作ったものだと思った。

「このヒノキ科の外来種は、伝統的な庭園、中庭、寺などに植えられる。長寿で美しく皇帝の建築に使われるだけでなくその姿が特別である。」

「中国に生育する貴重な樹種である。樹皮がレイスバーグ(網のような皮)になっているこの樹種は皇帝の住居、庭に完全に調和する。まだらでミルクのような樹皮、“将軍の白い衣服”は長寿の特徴である。突き出た根は龍が這う如くである。」

高さ20m。殿内には「正大光明」の額がある。明代は、皇帝と皇后の寝宮、清代以降は、皇帝の寝宮と執務室のこと。

天安門広場の前の警官

天安門広場も巨大である。その前の道路の幅も広い。その道路の信号で、交通整理をしている警官がいた。ときどき幅広い道の信号を無視して渡る人もいた。しかし、警官は怖そうで信号を無視して渡り、捕まったら大変なことになりそうだったので、おとなしく交通整理に従っていた。

王府井(ワンフーチン)に行く

その後、王府井まで歩いて行った。王府井は北京の繁華街だ。天安門からかなりの距離を歩いたようだったが、それほどでもなかったかもしれない。おりから足のかかとが痛くなったためで歩くほどその痛みが激しくなり、距離を感じたからかも知れない。

王府井に着き、くたびれたので、路上の青空レストランでまずビールを飲む。それから本屋に入ると地方の地図も沢山揃っており、ここで求めていた河北省の地図も買えた。

王府井は金曜の午後だからか歩行者天国で道幅が広いにもかかわらず、歩行者でごったがえしていた。横道の店の窓口で串焼きなどを売っている通りに入ると通りが狭いのでもっとごったがえしているが、活気を感じた。それからRiさんと少し余裕のあるレストランに入り、またビールを飲みながら食事をした。そこでRiさんと分かれ、タクシーでホテルに戻った。かなりのスピードで走ったタクシーが、ホテルまで30分以上もかかり、この時も北京市の巨大さを感じた。

小さな金魚鉢を買ってくる

ホテルに戻るとShuさんは別な小型、小型といってもサッカーボールよりも少し大きいくらいのガラス製の金魚鉢を買って来ていた。機内持ち込みで持って帰るとのことだ。

それからShuさんとスーパーへ買い物に行き、帰りにShuさんが、「お腹がすいた。」と言うので近くのレストランに入り、ラーメンを食べた。あまり美味しくないが、北京にしてはまあまあか。小さい瓶で50度の白酒を取るが安かったせいかまずいので、飲むのは止めた。それからホテルに帰って荷物をまとめた。

7月29日(土)

帰国へ

朝、6時にMaさんが来てくれた。ホテルをチェックアウトして空港へ。途中Shuさんが昨日頼んでいた資料をMaさんが持ってくるのを忘れたので、北京林業局へ戻り、書類を受け取る。それから空港へ。空港へは3車線の立派な高速道路であるが、近づくに従って渋滞となる。7時過ぎに空港に着く。ここでMaさんと別れる。

出発は9時40分である。広い空港なのに人、人、人でごったがえしている。搭乗手続きをして中にはいろうとするが、持ち物の申告書はただ紙を集めるだけで、見るわけでもなく、全く意味をなさず、なんで書かせるのだと思ったが、何かあった時に確認するために書かせているのだろう。荷物のレントゲン検査で、お土産でもらってリックサックに入れていた白酒が引っかかった。外にでて別梱包で成田に送らなければならないと言われる。もう一回外に出て手続きしないならば、これは置いていけと言われる。面倒だから置いて言っても良いと思ったが、Shuさんが外に出て手続きをしてくれた。

それからラウンジに入り、朝飯を食べ、残りの元でお土産を買った。帰りの飛行時間は日本まで2時間半くらいであった。偏西風に乗るので行きと帰りで1時間くらい飛行時間が違い速かった。仕事だからだろうか、久々に様々なカルチャーショックを受けたが、中国人に対する親近感はずっと抱いたままだった。楽しい旅であった。

帰国後

1週間ばかりの出張の旅だったが、毎日、昼と夜には白酒やマオタイといった40度~60度くらいの強い酒を飲まされたので、体が悲鳴を上げたようだ。しかし、美味しかったことは間違いない。その後、ビールを一杯飲むだけで、蕁麻疹がでてまいった。数か月後には治ったが、アルコールアレルギーになるとは思いもよらなかった。

おわりに

2022年となりこの紀行文当時から16年後の今では、白酒のようなあのような強い酒は私の体は、受け付けなくなっていると思うが、多少でも飲めたらさぞ美味しいだろうなと思う今日この頃である。

さて、本文に書いたように中国は、GDPで2011年に日本を追い越した。中国はその後も日進月歩で成長をし続け、日本はそのまま低迷しているので、2006年当時は日本が中国の2倍程度だったGDPが、2021年には中国が日本の3倍程度になった。16年間で実に6倍もの成長である。

GDPの成長とともに環境改善も進んでいるようで、2022年の冬季オリンピックを、テレビを通して見ただけだが、中国の大気汚染も相当に改善したように見えた。ガスっていた大気が澄んでいるように見える。一部の地域が改善しただけかもしれないし、まだまだ環境対策は必要であろうが、PM2.5も日本まで飛来する量は減って来ているのではないだろうか。色々な意味で中国が良いお手本を示してくれるように望むものである。

さて、今回の紀行文は観光旅行的な感じもあり、接待も多く、読者の方には何か分かりにくかった部分があったのではないかと推測する。そのあたりは行間を読んでいただくこととし、この紀行文を終わることとしたい。

8月の駒ケ岳

7月は早々に梅雨明けし、猛暑日が何日か続きましたが、

暫くしてからは、梅雨のようなすっきりしない天気が続きました。

結局、例年の梅雨明けごろからが夏本番といった感じになりました。

昨年の今頃、東京オリンピック2020が開催されていました。

何か、ずいぶん前のことのように感じます。

単に1年経ったからなのか、

無観客などで盛り上がりに欠けた面があったからなのか・・・

今年は、3年ぶりに夏祭りの開催を準備していたところも多いようですが、

ここへ来てのコロナウイルの爆発的な拡大により、

開催するのも中止をするのも悩ましい状況となってしまいました。

コロナウイルスへの感染、熱中症、食中毒などないよう、

体調に気を付けて夏を乗り切りたいと思います。