【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.21

倉庫の検査

プロジェクトでは毎年5村づつ、村の倉庫を作っており、2011年にはグアンドゥグ指定林のウラテンガ村、グアンドゥグ村、ダンドゥグ村、コングコ指定林のフガングエ村、それにブヌナ指定林のラボラサンクララ村の5村に倉庫を作っていた。私がブルキナにいた時期に完成したので業者とカッソンと検査に行った。まずは遠いグアンドゥグ指定林とコングコ指定林の周辺の村に向かった。それが終わってからバンフォラに近いブヌナ指定林のラボラサンクララ村に行った。ラボラサンクララ村の倉庫はこの日には完成していなかったので、後日再度検査に行かなければならなかった。

シデラドゥグの焼き肉屋

いつものようにまずはシデラドゥグまで行った。そこで、焼き肉屋に行き、昼飯用の肉を焼いておいてくれるように頼む。

焼き肉やのあんちゃん

焼き肉屋のマトン。これが実に美味い

焼き肉屋のマトン。これが実に美味い

森林官事務所

まずはシデラドゥグの森林官事務所に行き打ち合わせる。前にも記したが、ここの森林官は英語を話す。この森林官とカッソンが英語で会話しているのでビックリした。フランス語でないのだ。ここの森林官はガーナにいたので、フランス語よりも英語の方が話易いようだった。

壁にハイエナのような毛皮が飾ってある

村のプロジェクト委員会の委員達を集め、マンゴーの木の下打ち合わせ

森林官事務所の前の小学校で

打合せが終わって、森林官事務所のそばにある小学校を見ていると小学生達がカメラを持っている私を見つけ、一人が歓声を上げると皆一斉に私をめがけて走り始めた。私もこれには驚いた。ちょっとまずいなあと思いながらもあっという間に子供達に囲まれてしまった。写真のように実にキラキラ輝き穢れのない目をしている。この子供達だけは、腐敗した大人にならないように育つことを祈った。

人懐っこく一斉に駆け寄って来る子供達

倉庫

どの村の倉庫も同じスタイルで作ってある。作っている業者が一緒だから質も同じだ。日本人の目から見たら緻密さや細やかさがなく作り方は荒い。建てつけが悪く、ドアは閉まるが噛みあわせが悪く、少しずれたりしているので、ぴったり閉まるように改良させたりする。しかし、この辺りではこれ以上良いものはできないであろうというくらいちゃんとしている。

きれいに仕上がった倉庫

窓の戸締り金具と穴の位置が少しずれたりしているので改良

天井はトタンである

トタン屋根の内部。空気穴、ブロックは削りっぱなし

倉庫内の窓から外を望む

窓の戸締り用金具

帰り道のシデラドゥグにて

4つの村の倉庫は不具合を直させたので、帰ることとした。

村から街道に出て、出会った子供達

途中の溜池の沿いを歩く牛達

焼き肉屋

帰りには頼んでおいた焼き肉を食べにシデラドゥグに行く。大分遅い昼食となった。腹がへっていることもあるが、地元民も食べるこのようなところで食べるのは実においしい。日本では同じような準備や焼き方がないからだろうか?

朝頼んでおいた焼き肉。これが美味い

ラボラサンクララ村の倉庫

その後ラボラサンクララ村の倉庫の検査に行った。この時点で、倉庫はまだ未完成だったので、完成した後4月22日に、もう一度検査に行き、問題ないことを確認した。

建設中のラボラサンクララ村の倉庫

ラボラサンクララ村はバンフォラに近く、バンフォラに近いほど整備

されていて、この村にも学校があり、この日は運動会をしていた

5月の駒ヶ岳

久々の快晴です。

今週は特に天気の悪い日が続きましたが、今日は文句なしの快晴で現場作業も快適でした。

先週の更新に引き続き私も4月からの新入社員なのですが、純白ではなく他業種からの転職です。

新しい業務や現場での立ち回り、先輩の皆様から教われることはいち早く吸収して身に着けていきたいです。

話題も尽きたので趣味の話です(笑)サラブレッドが好きで北海道や九州の馬産地を巡り歩いております。かんじんの馬は諸事情により写ってないですが、広大な日高の牧場の写真を載せてみました。

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.20

ジャンガ村とカジョー村

ジャンガ(Djanga)村

ジャンガ村には2011年4月20日(水)、フガングエ村の後に訪ねた。

村の雰囲気

村に着いた時に村人が集まって村民集会を開いていた。その参加者は男だけで、男性社会である。そして有力者は裕福そうでソーラー発電やテレビも持っていた。貧しい中でも貧富の差はかなりありそうに見えた。

男達が集まって村の集会

村の有力者の家にはテレビがあり、外にアンテナ

を立て、ソーラーパネルとバッテリーがある

粘土で作った改良カマドを使用

トウモロコシの粉を溶いて暖めている

まな板を使わないが、手の上で上手に切る

つるべ式の井戸も多い

村のトイレ。家とは離れて作る。プラスティック性の

やかんに水を入れて持って行きそれで手を洗う

シアバターの購入

村人が持って来たシアバターの重さを測る

シアバターを溶かす。固まる時間を測る

この村で作ったシアバター

カジョー(Kadjo)村

カジョー村に行ったのは2011年4月21日(木)のことである。カッソンと行った。村への会計指導である。

途中の道路はトラックが通るとひどい埃

途中のカシューナッツの植栽地

村の雰囲気

バンファオラからシデラドゥグを過ぎ、さらに遠くの林内の村で、村人がよりまとまっているように見える。

村の入口

我々が着くと、すぐに皆が集まってくる

粘土で作った改良かまど

割礼

この辺りの子供達は全員が割礼を受けていると思われる。裸で歩いている男の子を見ると良く分かる。女性も皆、割礼を受けていると思われる。デベソも多い。5才までに20%の子供は亡くなると言われているが、割礼の影響もあるのではないかと思われる。

会計指導

村人にプロジェクトのバランスシートを説明

スンバラ

スンバラを沢山作っている。スンバラの莢。前に記したが

ネレというマメ科の木の種子を発酵させ作る調味料。

納豆菌と同類の菌のため好きな人には良い匂いだが、

外国人では、その匂いに適応できない人もいる。

カジョー村から帰る途中の村にて

イスフがホロホロチョウを2羽買う

ホロホロチョウ

子供達と

続く

桜満開

会社の前にある公園の桜が、今年は4月10日に満開となりました。

昨年より5日ほど早く、一昨年より2日ほど遅い満開でした。

先日は雪が降ったにも関わらず、とてもきれいに咲いていました。

(奥中央に見える社屋・・・)

ここ数年、満開の写真撮影にはとても良い天気で空の色に映えてとても良い写真が撮れていたのに

今日はあいにくの曇りで、気温も低い・・・

(昨年と同じような方向より、撮ってみました。)

寒さに負けない桜を見習って、今年度も元気に励みたいと思います!!!!!

<早くお花見に行かなきゃ!!

新入社員

ゼンシンという会社名にはどんな意味があるんだろう?

前に進む前進からとっているのだろうかと思っていたら、実は全信(州)という意味が込められてい

るとききました。

自分は信州が好きで、東京から戻ってきました。

信州には美しい自然があり、夏には川で泳いだり、

冬はスノーボードを楽しみます。

これからこの信州で仕事をしたり、遊んだり思い切り楽しんでいきたいと思います!

とにかくまずは資格の勉強に全力投球!!

TBT

平成26年度長野県優良技術者表彰、若手技術者等所長表彰

26年度長野県優良技術者表彰および若手技術者等所長表彰において、弊社より3名が受賞いたしました。

関係者の皆様方には、この場をお借りして御礼申し上げます。

今後も、社員一同さらなる技術の向上をはかり、地域に貢献していきたいと思います。

長野県優良技術者表彰

代田 竜介

(長野県庁にて)

若手技術者等所長表彰

清水 郁 (安曇野建設事務所)

原田 東鶴 (伊那建設事務所、諏訪建設事務所)

(安曇野建設事務所にて)

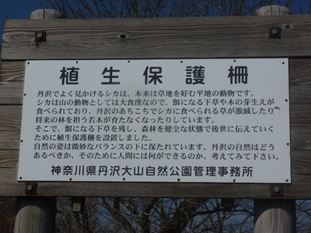

丹沢へ

3月30日、丹沢に行ってきました。塔の岳という山頂付近のシカ害はひどいものでした。土留工や山腹工、それに植生保護工など随分と参考になりました。

最高の天気。8時に秦野駅へ。吉村君と待ち合わせ8時18分のバスでヤビツ峠へ。9時頃から歩き始める。最初舗装道路をかなり下る。30分ほど。ようやく登り口に着く。

登り口 9時6分

シカ害がひどい。そのためか土壌流亡がひどい。土留工がやたら多く植生保護工なども沢山ある。まずは二の塔に向かって登る。

ひどいシカ害。下層木は食べられている

山の中の蒲団かごや土嚢、丸太による土留工

キブシが沢山咲いていた。雄花

アブラチャン

コンクリート擁壁とコンクリート枠工。

緑化植物の外来種や牧草などが問題。

生態系の撹乱とシカやネズミが増える

ひどい土壌流出

スギの雄花の花粉がひどい。スギは雌雄同株。

しばらく登ると土捨て場?のようなものが見える。11時

昔の飯場か茶屋の跡のようなブロックを積んだもの

シカよけネット

11時20分 二の塔にて。塔ノ岳まで4.6km

二の塔から大山を望む

二の塔からの富士山。

二の塔から三の塔を望む

三の塔あたりの山腹土留工

この編柵は何か?

三の塔頂上に12時に着く

同上

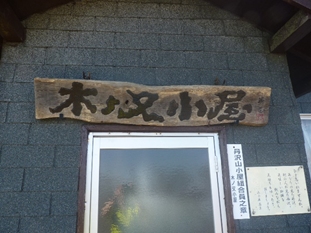

三の塔1,136m 三の塔山頂小屋。小屋が増えているのにびっくり。

三の塔山頂から塔ノ岳尊仏山荘を望む

三の塔から烏尾山頂を望む

このネットは何か?黒いのは柔らかくスポンジのよう。

横浜から大山まで自転車で来て、大山、ヤビツ、塔の岳、蛭が岳まで往復している高校生にであう。

12時半 烏尾山(1,136)山頂小屋

12時50分 シカの防護ネット。これでも土壌流出は激しい

馬酔木

行者岳から烏尾山(手前)と三の塔(左の大きな山)を望む。1時10分。

崩壊地も多い

ヒオドシチョウ(タテハチョウ科)の表面

ヒオドシチョウの裏面

新大日岳(1,340m)山頂小屋 2時。

このころから急がないと降りる頃には暗くなると思う。

このあたりからシカの食害がとてつもなくひどい

県が対策してもシカ害はとてもひどい。国定公園は国が指定し、県が保護費を出す。国立公園は全部国。

木の又山頂(1,396m)山頂小屋 2時40分。小屋が多い。

塔ノ岳山頂(1,490m)3時。風が強い。

塔ノ岳 尊仏山荘 左が昔の古いもの

山頂付近のシカの食害が一番ひどい

鍋割山への分岐 3時半

花立山荘 3時40分。途中の山小屋がすごく増えた。

三の塔の尾根

登山道もひどい土壌流出

堀山の家 4時20分

カケス(頭が白く黒点がある)

この辺りから歩きやすい道 4時40分

横断溝もある

駒止小屋(830mくらい)4時50分

横断溝

見晴茶屋(600mくらい)裏 5時20分

見晴茶屋(600mくらい) 5時20分

サクラ。

途中大倉から塔ノ岳まで登ってくる人に会う。今日はこれで2往復目だと。1回目は登り2時間15分とのこと。2回目暗くなってもいつも歩いているので大丈夫とのこと。60過ぎの私くらいの年の人。

5時40分 大倉高原山の家

今日は大分あるいた。20kmくらいだろう。年の割には歩けた方と思ったら、最後の方で会った人はすごい。よく大倉尾根を2往復する気になるなと。しかし、しょっちゅうそれで訓練しているようだった。

山は大倉から塔の岳は大分整備された。大倉より半分くらいは歩きやすい道だが、それより上は歩きにくい。階段もだいぶ整備された。山小屋が随分と増えたのでびっくりだ。塔ノ岳からヤビツ峠間は昔と同じような歩道だ。

増井

4月の駒ヶ岳

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.19

ウラテンガ(Ouratenga)村とフガングエ(Fougangue)村

ウラテンガ村

ウラテンガ村に行ったのは2011年4月14日(木)のことで、ウェンガ村を訪ねた後に行った。この村もシアバターの買い付けを兼ねて行ったものである。

村の雰囲気

ロバが草を食み、のんびりとした雰囲気である

トウモロコシ粉を練って暖めている。使っているのは

最も原始的な石を三つ使った三ツ石カマドだ

シアバターの購入

住民の作ったシアバターの重さを測り、

品質を調べた後に購入伝票を渡す

ドゥリバラ

マラリアに効くというドゥリバラの根を削る

削った根を乾燥させる

苗畑

極小さな村落苗畑である

ワラをかけて日陰を作る

ウラテンガの家

家の外。雑然とし、整理していない

家の中では子供に昼寝をさせていた

フガングエ(Fougangue)村

フガングエ村に行ったのは4月20日(水)である。カッソンとラキエタ・センターのいつもの2人と行った。フガングエ村の後にジャンガ村にも行った。ここはシアバターの買い付けを兼ねて行ったものである。

シデラドゥグで

昨日(4月19日)倉庫の検査に行く時に、遅い昼飯を取った焼き肉屋で、また昼飯用に肉を焼いておいてくれるように頼んでからフガングエ村に行く。

清潔とは言えないが、焼いてあるので大丈夫。これが美味い

村の雰囲気

村の入口

薪を積んでいる。積み方は他の村と比較して良い方である

シアバターの購入

村人がシアバターを運んでくる。いつもと同様

重さをはかり、品質を調べ、購入伝票を渡す

バグボの写真

前述したように、この時隣国のコートジボワールではバグボ元大統領派と現大統領のワッタラ派との衝突から内戦状態に陥り、村へ訪ねる少し前に元大統領のボグボが拘束された。バグボへの不満はコートジボワルからブルキナまで届いていたのであろう。この辺鄙な村の中でバグボが白人の警官に捉まり、真っ裸で警棒でたたかれながら押し連れられて行く写真が出回っていたのである。そのような写真がこのようなところにあるとは本当に驚いた。これはもちろん合成写真であるが、静かな村でも一旦ことが起こればどのように変身するかわからないと思ったものである。

つづく