令和6年能登半島地震への技術者派遣について

このたび石川県能登地方を震源とする令和6年能登半島地震により、

被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社が所属します「南信防災情報協議会」におきまして、

災害協定に基づき、

国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所のTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)に、

技術者3名を派遣することととなりました。

このうち弊社から2名の技術者がUAVなどの機材を携えて、

被災状況の把握など行うべく被災地へ派遣されまた。

災害支援にあたられる皆様が、安全に、また体調に気を付けて作業にあたられることを願うとともに、

われわれの持つ技術や知識が、いち早い被災地の復興に寄与できればと思っております。

1月の駒ケ岳

新年にあたり、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします。

令和6年1月1日に発生した石川県能登地方を震源とする令和6年能登半島地震により

被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。

皆様の安全と、一刻も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

また、被災地にて活動される皆様におかれましては、

どうぞご自愛のうえご尽力いただきたく思います。

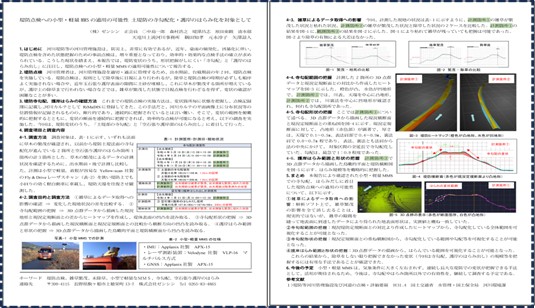

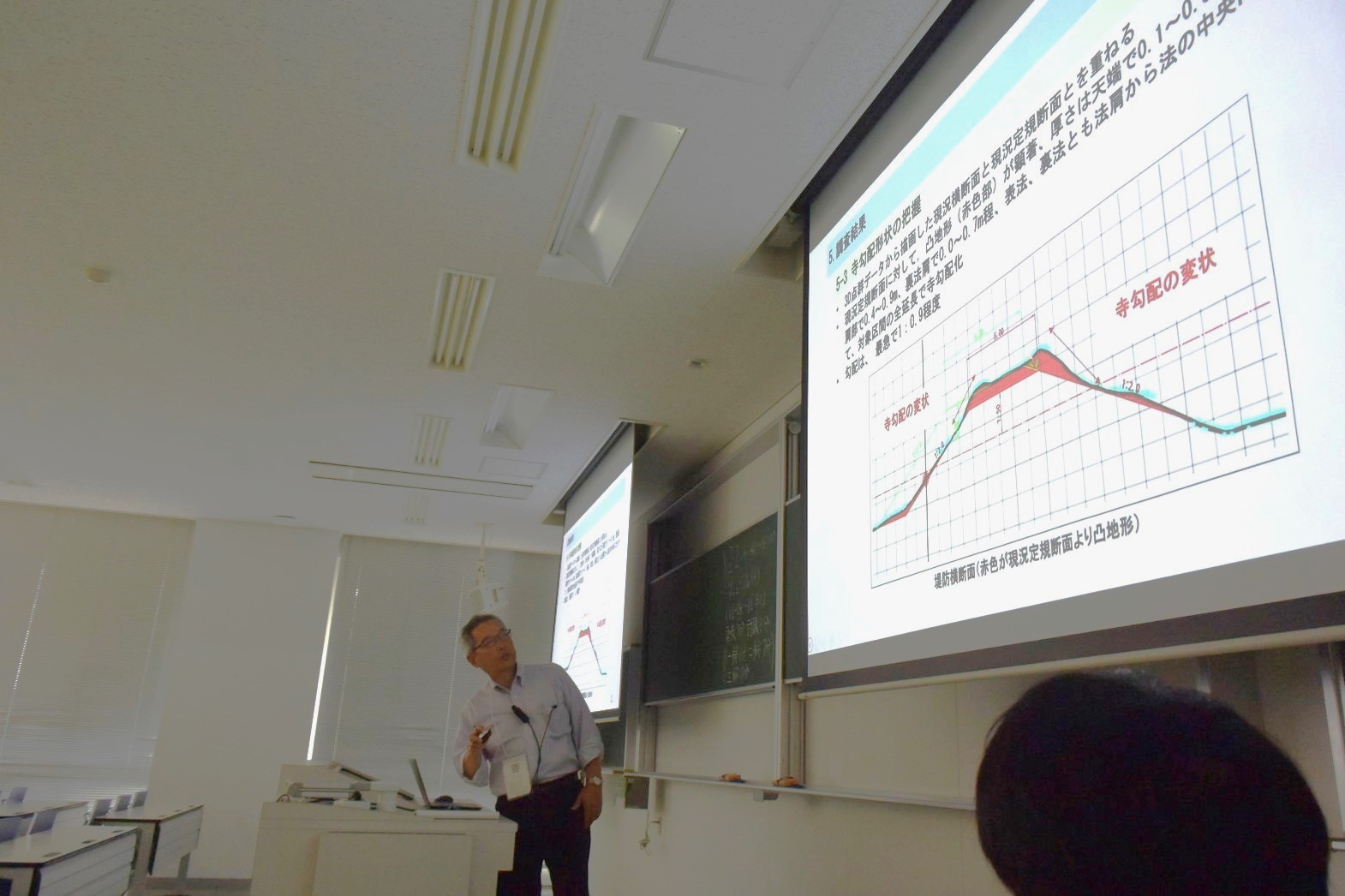

土木学会全国大会での学術講演

技術の向上を目指し、土木学会の全国大会(第78回年次学術講演会)で、当社の技術部長 中島が「堤防点検の小型・軽量MMSの適用の可能性」と題して発表しました。

本年、平成5年9月14日、広島市の広島工業大学にて、維持・補修・保全に係る部門で発表しました。論文作成にあたっては、国土交通省 天竜川上流河川事務所管理課の皆様のご指導の下に実施しています。

内容は、河川維持管理のDX推進に向けて試行した取組みで、土堤防の寺勾配や空石張護岸のはらみ化等の堤防変状を小型で軽量なMMSで把握し、その有効性を報告したもので、今後の活用の可能性を示しました。

日 時:令和5年9月14日~15日の2日間

場 所:広島大学、広島工業大学(広島市)

発表者:管理技術者(株)ゼンシン 中島一郎

執筆者:天上:前管理課 隅田課長、元永係長、矢澤技官

(株)ゼンシン:中島、清水、森村、境澤、原田

次の写真は、会場となった広島工業大学と発表の風景です。

今後も、このような機会を捉え、継続した技術の研鑽に努めて参ります。

便利アイテム

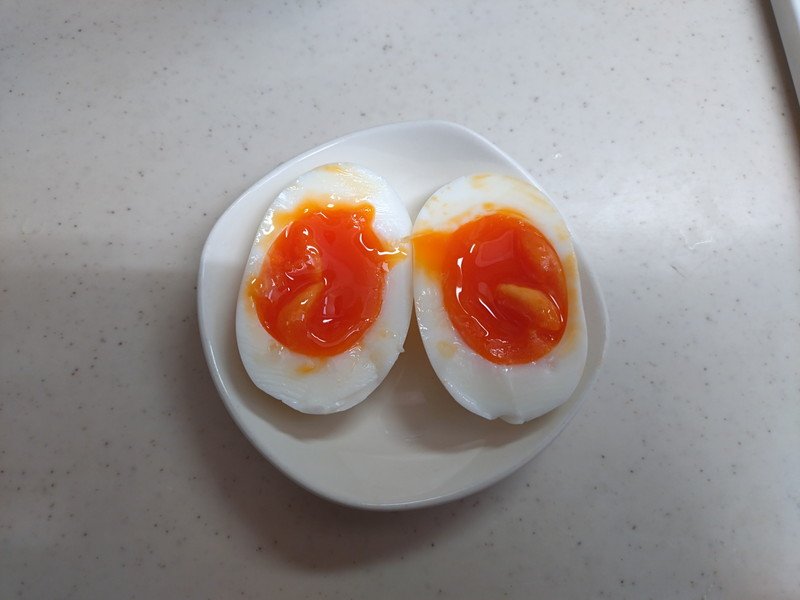

当社のランチは基本的に各個人のお弁当です。

私はお弁当がない時の方が多く、外に食べに行くことが多いです。

でも最近は、子供が高校生となり、お弁当を作ってくれることが増えました。

そこで、お弁当作りを少しでも簡単に済ませるため、某家具量販店でこんなものを買いました。

電子レンジでゆで卵ができるアイテム!!

卵3っつと水をいれてレンジで7分、余熱で7分、ゆで卵の完成。

お弁当の時は芯まで熱を通しますが、すぐ食べるときは、こんな感じ。

余熱3分くらい! 黄身がトロトロ半熟卵!! 余熱で加減ができる優れもの。

ここに、会社から頂いた。

ねぎだれをON!!

ぱくっ

うっ・・・・・

うまーベラス!!! (うまいの最上級) 個人の感想ですが・・・

でも、最近卵高くないっすか・・・

お弁当の話からだいぶ脱線してますが気にせず。

卵大好きな自分は、

オムレツも作る。(ちょっと形が悪いですが・・・)

ではまた。

12月の駒ケ岳

いよいよ師走。

毎年、この時期になると1年早いなーと思ってしまします。

様々なメディアでも今年の総括がされていきています。

毎年話題となる「新語・流行語大賞」。

近年は知っているもの、知らないもの、はたまた流行”語”?というものもあったり・・・。

以前は、テレビからの流行語が中心だったものが、

インターネット媒体、SNS、動画サイトなど発信元が多様となっていることで、

世代や興味により、認知に差が出るようになったのかと思っています。

それとも単に年齢のせいなのか・・・。

ということで、恒例となってきました、「今年の漢字」の予想

増:物価高騰などによる出費の増。税負担などの増。コロナ5類移行による外出などの増。

高:物価高騰。円高。夏の猛暑による気温の上昇

金:物価、税、政治と金の問題。WBC優勝=金(無理やり)(←2024ノミネートの可能性大)

皆さんはいかがでしょうか。

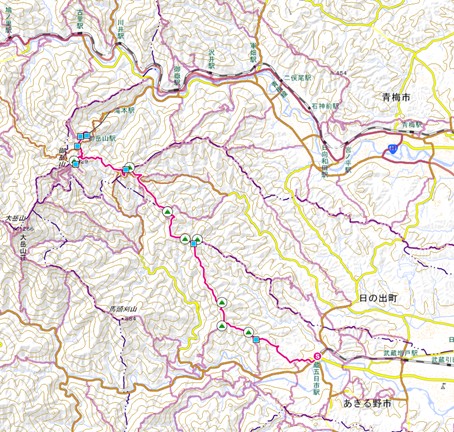

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.10 金毘羅山~御岳山

秋の山歩き

2023年10月28日(土)に、奥多摩の金毘羅山を目的に登った。物足りなかったので、その奥の日出山、御岳山まで登り、御岳駅に降りた。

金毘羅山

奥多摩の金比羅山は、東京都西多摩郡日の出町にある標高468mの山である。山頂付近には金比羅公園展望台があり、武蔵五日市の街並みや奥多摩の山々を眺めることができる。山頂の南側には琴平神社があり、その奥には「金比羅山の天狗岩」と呼ばれる大岩がある。金比羅山には、武蔵五日市駅から徒歩で登ることができ、そこから御岳山や日の出山などを縦走するコースもある。今回はこの縦走コースを歩いた。

家を出発

朝、家を出発する時になり、空では雷がやたらとなり始めた。上空で暖気に寒気が入り始めたのだ。近くには雨雲はないが、遠くに暗雲が不気味に見える。先月に続いて、また雨かと思ったが、天気予防では午前中は晴れ、午後3時くらいから雷の鳴る恐れがあるとのことだったので、いつものように楽観的に大丈夫だろうと出発することにした。ただし、念のために折り畳み傘に加えゴアテックスの雨具も持っていくことにした。ところが今回は杖を忘れてしまった。杖は登り始めてすぐに山中で杖に適したスギの枝を拾い、適当な長さに切って使っていたので、杖は特には、いらなかった。駅近くのコンビニでおにぎりを買ったらペットボトルのお茶をくれたので、その分リックが重くなった。

集合

集合は武蔵五日市駅9時25分だった。時間通りに着いた。すっかり晴れて秋の行楽日和となった。

多くのメンバーが集まると思ったが、集まったのはいつものリーダーのフランス人のレオさんと、あとは日本人の女性が4人と私を加え計6名だった。日本の女性はフランス人と結婚したり、フランス語圏に長く住んでいたりしてフランス語が堪能な方ばかりだ。

はっきりしない行先

レオさんに武蔵五日市から金毘羅山に登ってから、どこに向かいどこに降りるのか聞くと、「決めてない。適当、その時の気分次第。」とまたいいかげんな返事。前回のメンバーバラバラ、道迷い登山のこともあり、行程はきちんと決めておくべきだが、こりていない。

この質問で気分を害したようで、あまり突っ込むことはしなかった。同じスタイルを貫くフランス人らしい頑固さがでていると思った。私はきっと途中で、皆とは分かれて歩くことになるだろうと思った。そして天気も良くなったので、私は、金毘羅山に登ったら、皆が付いてこなくとも一人で、その奥の日出山と御岳山を登り、御岳山からケーブルで降りようと思っていた。

登り口に向かう

武蔵五日市駅から金毘羅山の登り口に向かって舗装道路を歩く。大通りの北にある車の通行量の少ない細い道を行く。しばらく歩くと登り口に近い所に五日市会館と五日市中学校があり、その間の道を歩く。会館ではあきる野市の文化祭を催していた。

秋の東京の田舎の景色

秋の東京の田舎の景色も良いものである。都心と違って大きな庭がある家も多く、柿の木やいろいろな樹木が植わっていて、松や真木などよく手入れがされている家も多い。しばらく歩くと鳥獣保護区となる。

上層の優占種

この周辺の自然林の上層の優占種は、コナラとヤマザクサである。前回行った神奈川県と山梨県の県境と同様である。

おチビちゃんとお父さん

登り始めて、間もなく小さな女の子と男の子を連れたお父さんを追い抜いた。後で聞いたところでは女の子が8才、男の子が5才ということだった。このかわいいおチビちゃん達が御岳山まで頑張って一人で歩くのだった。

金毘羅の石像

登山道沿いに、小さな石像が沢山あった。これには金毘羅と書かれていた。金毘羅とは、インドのガンジス川に住むワニを神格化した仏教の守護神で、航海や漁業の守り神とのことである。香川県の金刀比羅宮を中心に全国には約六百もの金毘羅神社があるとのことである。

武蔵五日市の金毘羅神社は、江戸時代に建立されたもので、金刀比羅宮の分霊を勧請(かんじょう:仏教や神道において、神仏の来臨や神託を請い願い、神仏の分身や分霊を他の地に移して祭ること)したと言われているとのことである。

シラキ

この辺りにはシラキの木も沢山あった。シラキはトウダイグサ科で、日本以外には中国や朝鮮半島に分布し、樹高は8-9mに達する。学名はNeoshirakia japonicaで、Neoshirakiaはシラキ属を表し、japonicaは日本産のという意味である。英名はjapanese tarrow treeで、tarrowはトウダイグサの一種を指す言葉だそうだ。

テイカカズラ

写真の長い実はテイカカズラの実である。長さ20㎝くらいの鞘を垂らしている。マングローブのリゾフォーラ(八重山ヒルギ)の長い種子に似ている。しかし、テイカカズラはこの長い袋の中に種子が約10~20個ほど入っていて、白く長い綿毛が付いていて風に乗って遠くまで飛ばし増えていく。藤原定家が慕った式子内親王の塚に生えたことからテイカカズラと名付けられたとのことである。

学名は Trachelospermum asiaticum。ギリシャ語の trachelos(首)と sperma(種子)に由来し、長い鞘に入った種子の形を表し、英名は Yellow star jasmine、黄色く星形のジャスミンに似た花を咲かせることに由来している。

また、面白いことにテイカカズラは気根を出すのである。テイカカズラの気根は、他の物体に付着して植物体を支える働きをしているとのことである。

マングローブのほんとんどの樹種には気根があるが、これらの機能とは異なっている。マングローブは、水中や泥の中で酸素が不足する環境に適応するために、空気中から酸素を取り入れているのである。

琴平神社の手前の見晴らし台から

遠くあきる野市の町が望め、見晴らし台の下にはガマズミの実が見えたり、ツバキが沢山あった。琴平神社はこの上にあり、着いたのは、10時40分だった。武蔵五日市駅から約1時間だった。

仲間の韓国人男性が合流

ここから金毘羅さんの頂上まではすぐであったが、途中で反対方向から来た、若い男性に出会った。「だれだれさんをご存じですか?今日金毘羅山に登るという連絡が来たので、別ルートをたどり、ここまで来ました。」と言う。そのだれだれさんと言う方が、我々の山仲間だったので、「では、御一緒に行きましょう。」とその彼が仲間に加わった。この方は、数年で日本語も完璧にマスターし、大変に優秀そうなので、何をしているのか聞くと東京大学の大学院に留学し、政治学を学んでいるとのことだった。有名な教授のもとで学んでおり、勉強が大変そうに思えた。

金毘羅山へ

金毘羅山の頂上はまもなくだった。ただし、道がわかりにくく、登山コースからわずかに右に入ったところだった。分かりにくい道標があり、私はほんのすぐそばが頂上と分かった。樹木に覆われ頂上があるとも思えないような所である。

皆に道を右に上がり金毘羅山の頂上へ行こうと言ったのに、どうしたことかレオさんが、「真っすぐいきましょう。」という。「えっ。何?金毘羅山に登りに来て、金毘羅山の頂上に行かないはないでしょう?」と私。レオさんは真っすぐいってしまい、一人の女性を除いて皆付いて行ってしまった。

一人の女性だけが、駆け足で金毘羅山の頂上まで行き、すぐに元の道を戻り、レオさんを追って走って行った。私は一人でゆっくりと金毘羅山の頂上を味わった。平坦で樹木に囲まれていて、とても頂上とは言えないような頂上であった。金毘羅山の頂上からは皆の行った方向に道があったので、私はそちらの道を下り、皆を追うことにした。しかし、一人になってしまったので、ゆっくりと回りの植物や生き物を観察しながら行くことにした。

徒然草の教訓

まるで徒然草の仁和寺参りのようなことが、起こるとは。しかし、よくある話であろう。レオさんも私が朝、行先を聞いてはっきりしない返事をしたことにシコリを持っていて、私の言うことは聞きたくなかったのであろう。ここでもフランス人の頑固さを感じた。

徒然草の52段の仁和寺参りの話は、仁和寺にいる僧が石清水八幡宮に参拝しに行く話である。僧は山のふもとの極楽寺や高良社だけを見て、本殿が山の上にあることに気づかずに帰ってしまう。その後、仁和寺に戻って同僚に自慢するという滑稽な話である。兼好法師は、ちょっとしたことでも気を付けてみたり、人の意見を聞いたり、案内役が必要だといっている。

金毘羅山の頂上からしばらく傾斜が緩い道を歩いていくと小さな作った池がある。鯉でも養殖しているのかなと思ったが。この道沿いは様々な花が咲いていた。

植林地

しばらく歩くと伐採の後、植林された開けた場所がある。植林団体は「森林認証促進協議会」である。また、その反対側は森林再生間伐事業で間伐された森林である。

散歩の人に追い抜かれる

この後も傾斜の少ない、歩きやすい道が続いていた。そこで追い抜かれた人とひとしきり話す。地元あきる野市の人で、ほとんど数日おきにこのあたりを散歩しているとのこと。散歩なので荷物も持っていなく、かなりの速足だ。前期高齢者になってしばらく経っているとのことだったが、非常に元気そうに見える。自慢そうに66才というので、私は73才だと言ったらびっくりしていた。

タヌキのため糞

しばらく歩くとタヌキのため糞が道の上にあった。手前に親指大の糞粒がいくつも見え、この時期大好きなギンナンの実を沢山食べているのでタヌキの糞とわかる。

今年はツキノワグマの被害が多いので、皆クマではないかと心配していたが、ツキノワグマの糞は、食べたものによって色や形が変わり、握りこぶし以上の大きさで、食べたものをそのまますりつぶしたような状態だから、この糞とは違う。ドングリを食べれば黄土色、リンゴを食べれば、リンゴの香りがするなど、食べ物の特徴がわかりやすく残るとのことである。ツキノワグマの糞は臭くなく、食べたものそのままの匂いがするとのこと。

タヌキの糞は、タメフンでフンを一か所に溜めていくことで、タヌキの縄張りや家族の存在を示す行動とのこと。タヌキの糞は、ころころと転がり、匂いはとても臭い。実際ここにあった糞はとても嫌な臭いが強くタヌキの糞だった。

皆に追いつく

しばらく歩くと皆が昼飯を食べているところに追いついた。そして私も加わり、昼飯を食べた。さっき追い抜いて行った66才の方が73才の方が一人で歩いていたからまもなくここへ来るだろうと伝えてくれたそうだ。

また、皆と別れる

昼飯を終わり、日出山方面に向かって歩き始めてしばらくして、レオさんが突如、ここから今まで歩いてきた道を引き返そうと言う。なぜかわからなかったが、前のしこりが残っているのだろうか。レオさんの気まぐれにはまいる。私はなぜか同じ道を引き返すのは、撤退するような気がして前に進みたかった。そこで、「私は、引き返す気がないので、日出山から御岳山まで行く。」と言った。皆はレオさんに従って同じ道を引き返していった。皆さんは、帰りも金毘羅山に登ることはなく、帰ったとのことなので、徒然草に書かれているように、何と残念なことをしたのだろうと思った。

日出山へ

一人日出山へ向かう。皆と別れたのは12時40分くらいだった。御岳山まではだいたい3時間くらいかかるだろうから16時前には御岳山に着くだろうと予想した。できれば15時半くらいに着ければ良いと思った。そうすれば余裕を持って帰れる。

ここからはすれ違う人が少なくなったが、日出山までの間に約10人ほど出会った。単独行か二人連れだった。しばらくして出会った人がランニング登山をしており、御岳山からどれくらいかかったか聞いたところ1時間2分だとのことだった。そこから私は約3時間で御岳山に着いたので、私の歩くスピードの3倍という速さだ。

皆と別れてから13時半くらいになると雷が遠くでゴロゴロと音を立てているのが盛んに聞こえてきて、気が気ではなく、歩くスピードを少し速めた。雷に巻き込まれたらやばいなと思っていた。途中麻生山への分岐があったが、麻生山は登らずに下の巻道を巻いて行った。2時半頃になってくると、逆に晴れ間がでてきて雷は遠ざかっているようでラッキーだった。

日出山とつるつる温泉の分岐

日出山とつるつる温泉の分岐に近づくにつれて、沢山の人々の声が聞こえてくる。ここには日出山から下ってくる人が沢山いるようだ。幸い空も晴れて、雷も遠ざかったようだ。晴れてきて、ここまでくれば途中で暗くなっても御岳山のケーブルカーの駅までは楽に行ける。

日出山

日出山の頂上へは、頂上の下に着いて、もうすぐ上が頂上だと思ってから最後の登りが10分くらいかかり、案外にきつかった。頂上には15時少し前に着いた。御岳山から来る人が多く、かなりの人がいた。ここは以前に何回か登ったことがある頂上だ。

ここでも最初に一緒だった小さな子供さんを歩かせていた親子と一緒だった。

御岳山へ

日出山から御岳山に向かった。この間は緩やかなアップダウンで楽な歩きだった。この間もおチビさん達と抜きつ抜かれつであった。この間、約1時間ほどかかり、時刻が15時半くらいになるとかなり暗くなってきた。それでも御岳山から日出山に向かてくる人と沢山出会ったのは驚いた。この時、御岳山天空紅葉祭りというのをやっており、御岳山に泊まれば、遅くとも大丈夫だろうと思った。あるいはケーブルカーの最終は18時30分で余裕があるから大丈夫だったのであろう。

御岳山への参道沿いには沢山の旅館があり、にぎわっていたので、また、御岳山には何回も登っているので、登らずにケーブルの駅に向かった。

ケーブルカーの駅から御岳駅へ

御岳のケーブルカーの駅にはちょうど16時に着いた。次のケーブルカーは御岳発16時10分だった。降りたらバスが16時22分にあり、御岳駅には16時半に着いた。

帰宅

御岳駅にバスが着いたとたんに雨が降り始め、私は、16時41分発の電車に乗れ、かなり強く降り始めたが濡れることはなかった。また最寄り駅に着いたときには雨は止んでいて、全く濡れずにラッキーだった。3万歩以上歩いたが、ほとんど疲れは感じなかった。

他のメンバーも同じ道を帰り、無事武蔵五日市駅に着き、地ビールを飲んで帰ったそうである。

つづく

ジャルディナッジョ〔秋・冬~春〕

『冬はつとめて 雪の降りたるは言うべきにもあらず 霜のいと白きも・・・』 “枕草子”の境地には、どうにもなれそうにありません。

11月下旬をむかえ寒さが増す中、我が家では10月下旬から「秋・冬の花」を買い揃え始め「夏の草花」との入れ替えが進んでいます。例年と大きく変わることのない 定番ラインナップが、冬を彩りつつも半年先の春をイメージしてコレクションされてきました。一部ですが適当にご覧下さい。

ガンバって咲く 夏の花々

夏の草花は徐々に消え、11月でも軒下で4ポットほどが頑張って咲いています。花数は減り、蕾も開くか不明ですが、気温が下がり花色は鮮やかさが増しています。

ペチュニア:モンローウォーク (グラデーションの花色と色変わり、花付きの良さにひかれます。

ペチュニア:ベルファージ (壮健ですが暴れ気味で形が乱れます。蕾が開くか?)

ペチュニア:ジュリエット (ほっておいたので大暴れ)

カリブラコア:プチホイップ (花数は激減してますが、花色は良くなってます。)

秋・冬コレクション 第 1 弾

初回の購入は、予算オーバーと置き場所に悩まないように控えめに! 芳香の高い“ネメシア”を主軸に揃えました。

秋・冬コレクション 第 2 弾

11月に入ると、店頭はパンジー・ビオラ、etc・・・と賑わってきました。別用のついでに買ったポットの一部は、ラベル付きのまま植木鉢の根元にほったらかし。(ワイヤープランツ、ヒューケラ、アリッサム、ガーデンシクラメン、ビオラかな?しばらく放置されています)

パンジー:シエルブリエ プリムラ:ジュリアン

ルート361

晩秋間近の国道361号を“飛騨高山”目指して走ります。弾丸ツアーですが...そうは言ってもそれなりに・・・

九 蔵 峠

県道20号経由で「九蔵峠」を迂回しようとも思いましたが、往路は峠越えで走ります。

九蔵峠ピーク付近の「御嶽山ビューポイント」から。付近には数台の車が停車しています。

紅葉は色褪せて来ていますが、好日の御岳山は眺望は壮観で、山頂の冠雪が冬の訪れを感じます。

権現トンネル

高山市に入り目的地までおよそ30kmと迫った“飛騨ぶり街道”のトンネルの一つです。

ルート内では珍しくナトリウムランプが使われ、オレンジ色とも濃黄色とも見える灯の創る曲面壁の縞模様が面白いと伴に眠気にも誘われます。

日下部民藝館(くさかべみんげいかん)

多くのインバウンドで賑わう街中を横目に、「日下部民藝館」にようやく到着です。

日下部家は、幕府御用商人として栄えた商家でした。建物焼失後の明治12年に江戸時代の建築様式そのままの建物を造り上げ、昭和41年に国の重要文化財に指定されました。以降、民芸館として一般公開されています。

今宵、ここで開演される 落合陽一 演出・《帰納する音楽会》サテライト公演 in TAKAYAMA の鑑賞が今日の目的です。演奏者は畳敷きの「台所」で演奏し、聴衆は「ろじ」と呼ばれる土間と「おいえ」と呼ばれる座敷で鑑賞します。聴衆の真後ろに演出スタッフがおります。

入場者は、ざっとですが130人位でしょうか。

プログラムは、琉球古典音楽と日本フィル弦楽四重奏の演奏、両者のコラボ演奏の三部構成です。

未だ経験のない、空間と距離での鑑賞が新鮮でした。

(スタッフ席から解説する落合陽一氏)

琉球古典音楽と日本フィルのコラボ演奏で終演です。

(演奏者と落合氏の挨拶の様子)

落合陽一氏の事は “落合信彦氏のご子息”という意識の方が勝っています。父親の信彦氏の著書を学生時代から濫読していた事があったためでしょう。

大都会“諏訪”

まだまだ残暑が厳しい頃のことです...

危険な残暑の休日。「涼みに行くよ」と私はエアコンの前から剥がし取られて、なんとなく “八ヶ岳エリア”に涼み出掛けることになりました。

*****諏訪湖SA*****

11時少し過ぎた頃、昼食に立ち寄りました。フードコートは既に多くの人で賑わっています。隅っこの席で“ざるそば”と “峠の釜めし”で昼食です。

釜飯1300円💧・・・。ひとつ買ってシェアして食べました。陶器の器はいつも持て余すのでお店に返します。

*****富士見町*****

コンビニで飲み物を補給。陽射しの強さは家と遜色ありませんが、吹く風に心地良さが伝わります。標高1000㍍超えは違うものですね。

未だに行く当てが無いままボーとしているうちに、ふと浮かんだのが“星野リゾート(リゾナーレ八ヶ岳)と井戸尻考古館”でした。

*****リゾナーレ八ヶ岳*****

北杜市まで移動、近場の駐車場はほぼ満車です。ミラノの建築家マリオ・ベリーニによる基本デザインでつくられた「リゾナーレ小淵沢」の頃、幾度か訪れました。2001年に経営破綻し“星野リゾート”が買収しました。我が家ではとても宿泊できそうもありません。 マルシェが催されてる石畳の回廊「ピーマン通り」を陽射し避けつつ少しお高目のショップを眺めながら散策しました。

*****井戸尻考古館*****

富士見町に舞い戻ります。 途中で、アウトレットに寄るつもりでしたが、今年の6月に閉鎖されている事を知りました。

なぜ ?“井戸尻” 以前視聴した“諏訪の縄文文化”とかいう内容のYouTubeの中で紹介された事がきっかけです。

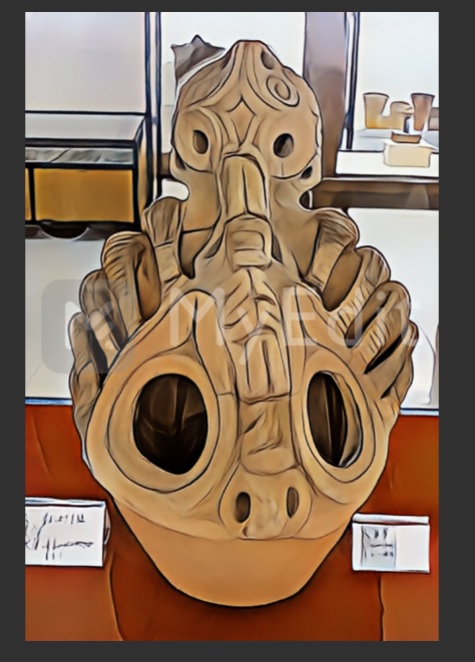

考古館は田畑に囲まれたのどかな風景の中にひかえめに建つ、どこにでもある典型的な昭和の博物館そのものの建物です。縄文の展示については、質も量もどこにも引けを取らないと言われている割には今ひとつ知名度が低いと思います。 収蔵品は縄文時代中期(約5500年前から約4500年前)の物が多く、縄文時代(約1万6000年前から約3000年前まで)の中で最も栄えたと言われている頃のコレクションです。

展示室入口の右端に展示された多数の“矢じり”。大量に採掘される諏訪産の黒曜石やその加工技術や加工品は、縄文日本のトップブランドの一つで、縄文人の憧れ。諏訪地方に多くの人が集まった事で、遺跡や出土品がとんでもない数発見されている。まさに縄文時代の大都会とのことです。

※写真は展示ケースのガラス越しの撮影のため、一部加工されています。

>>>>> 土 器 <<<<<

【神像筒形土器】(しんぞうつつがたどき):重文

なんじゃこれ!クオリティー凄すぎる。実用性無視してオシャレ?に特化したデザイン。教科書で習った土器とは別物ではないですか。

【水煙渦巻文深鉢】(すいえんうずまきもんふかばち):県宝

出張中の為レプリカ展示。火焔型土器に匹敵するデザイン性。水煙VS火焔の激突か?

【人面香炉】

※撮影禁止の為イラストにて

表側は妊婦さんを表しているのかな? 裏側を覗くとゲッ! 「どくろ」とか髪が蛇を表す「メドゥーサ形ランプ」などと呼ばれているそうです。

【縦帯区画文深鉢】(じゅうたいくかくもんふかばち)

大きな土器で、表面の文様はジオメトゥリカルともオガーニックともいえるデザインです。

【竹筒型有孔鍔付土器】(たけつつがたゆうこうつばつきどき)

最新(今年の6月)の出土品。もはや縄文土器のメージが崩壊。

なぜかボクサーパンツに見えてしまうのです・・・(すみません)

>>>>>土偶 <<<<<

【巳(蛇)を戴く神子】(へびをいただくみこ):重文

日本最古の神子と言われています。後ろから見ると、頭に蛇をのせた珍しいデザインです。

【始祖女神像】(しそめがみぞう):重文

胸を張り、空を仰ぎ見る凛とした立ち姿に、親しみを込めて「バンザイどぐう」と勝手に呼び、イラストにしてみました。

*****にわか雨*****

「考古館」からの道すがら「八ヶ岳美術館」を横目で覗きこんでいる頃に、強い雨が降り出しました。車の温度計の表示は見る見る下がり、ついに19度を示しました。車外に出てみると“超涼し!!”

11月の駒ケ岳

ここにきて、いよいよ紅葉が見頃となりました。

今年は残暑が長かったためか、

山も平野も樹々が一斉に色づき、非常にきれいな紅葉の景色がみられています。

つい先ごろまでは、ハロウィンの装飾などで飾られていたものが、

11月になった途端に、クリスマスケーキの予約やクリスマスの装飾が見られるようになりました。

切り替えの早さに驚かされています。

暦でも「立冬」を迎えます。

これから、一気に冬、年末へと向かっていきそうですが、

もう少しだけ、秋を楽しみたいところです。