毎年恒例の…

我が家では、春休みに遅いバレンタインデーのチョコレートを

子供と一緒に作ります。

超簡単レシピですが、子供たちはとてもおいしいと喜んでくれています。

コロナの影響で今年は気分転換もでき、楽しく作ることができました。

次回は、子供たちがチョコバナナを作ってくれるそうです。\(^o^)/

ホワイトデー

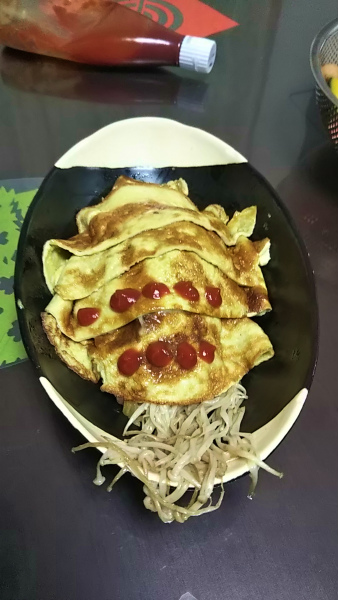

新型コロナの影響で外出等を控えていますが、3月14日はホワイトデー。

バレンタインデーにチョコを貰ったので、お返しを と思い。

長年の労をねぎらう意味をこめて

朝から

フレンチトースト

お昼は

カルボナーラ(大盛り)

夕食は

オームライス・・・(我が家で流行中)

駄洒落でも親父ギャグでもありません。

高度な日本語遊び!

さらには

オームライス(自分用)リアルすぎで食欲が・・・

ほんの遊びで焦がしてみたら、ラスボス感あるな・・・

「オームの怒りは大地の怒り」なんちゃって。

気がつけば卵料理ばっかりだけど・・・

話は変わって家の外では春を告げる

福寿草!! いい名前ですね

花言葉は永久の幸福、思い出、幸福を招く、祝福。

早く新型コロナが終息することを祈って

A.H

私のおすすめ

今回のゼンシンの日々ですが、私が学生時代に生活していた町を紹介したいと思います。

生活していた町は木曽福島町です。かつては中山道の宿場町としてさかえていて、今でも古い町並みを残しています。今回はそんな木曽福島町の、おすすめのイベントについて紹介します。

特に有名なお祭りは、担いだ神輿を投げる「みこしまくり」です。町中をみこしを担ぎながら回って所々で神輿を投げるのですが、投げる瞬間はとても迫力があり、とても大きい音が響き渡ります。大人から子供まで参加していてとても活気のあふれるお祭りです。

ほかにもいくつかの行事があるのですが、特に私がお勧めしたいのは「雪灯りの散歩路」です。毎年冬に開催しているのですが、氷で作った土台にろうそくを設置し、道のわきや建物に飾るという行事です。ろうそくの灯りが雪で反射するところもきれいですし、古い町並みということもあって幻想的なお祭りとなっています。

みこしまくりのような派手なお祭りではないですが、家族や友人と訪れても面白いと思います。

最近ではコロナウイルスやインフルエンザでこのような行事は実施できませんが、来年以降の落ち着いたときにいろんなお祭りに参加してみてください。面白いものが見つかるかもしれません。

また、機会があればその他のお祭りも紹介したい思います。

3月の駒ケ岳

とうとう雪かきの出番も無く、3月を迎えてしまいました。

暖かい日、寒い日を繰り返しながら、徐々に春を迎えています。

新型コロナウイルスによる感染症の発生により、学校の臨時休校や各種のイベントの中止、施設の休演など多方面において大きな影響がでています。

不要不急の外出を控える、手洗いの徹底、マスクの着用などによる咳エチケットの実施などとともに、健康管理に努めて免疫力を高めるなど、一人ひとりができることをすることが感染の拡大防止につながるとのことです。

早く終息をして、穏やかな春を迎えられることを願うところです。

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.24_エクアドル

筆者紹介

エクアドル-アマゾン川源流域でチーチャ(先住民の酒)を飲む

【許可を求めての挨拶】

私とモリーナ(エクアドル森林局の技術者)は、森林調査の対象となっている森の前に住む先住民(インディオ)の家に来て、挨拶をしていた。数日後に、この森の調査をしたいからだった。

幹線道路から少し入ったところに彼らは掘立小屋を立てて住んでいる。車から降りて少し歩く。直射日光は、とてつもなく暑い。 家を覗くと男は野良仕事に出ていていないようだった。奥さんと幼い子供が沢山いる。それにお婆さんがいる。お婆さんはスペイン語を解さないようだった。家の前でモリーナが挨拶をし始めると、奥さんは家の中に上がれと言う。そこで、運転手を置いてモリーナと2人で家に上がる。家は高床式になっていて、地上から1.5m程の高さの床に上がった。上がると四方の柱に加え途中に何本かの柱があるが、壁はなく屋根はカヤブキであった。雨が多く、暑いので雨をしのぐだけで風は吹き通しだ。

【チーチャを勧められる】

モリーナがひとしきり世間話をし、「森林調査をしたいので、数日後にこの奥の森に入らしてもらいたい。」と説明を始める。すると、そばにいるお婆さんが何やらやり始めた。一体いくつくらいだったのだろうか。70才くらいには見えたが、このあたりの歳の取り方からみると60才台、もしかすると50才台か40才台だったのかもしれない。 そのお婆さんが、真っ黒な汚れた手を壺に突っ込んで、何やらつかみそれを絞って、やや黄色がかった半透明の液体をどんぶりのようなお椀に入れている。そしてモリーナと私との二人分の液体をどんぶりに入れるとモリーナと私の前にそのどんぶりを差し出し、「飲め。」と言う。

【チーチャとは】

モリーナが、「これはチーチャという飲み物だ。」と教えてくれる。「これはお婆さんがユカ(南米原産で、塊根がサツマイモに似て大きく、先住民が主食としている食べ物)を噛んでツバと一緒に壺の中にはき込み発酵させたものだ。汚くないから飲め。」と言うが、なにやらバッチイ。後年ジンバブエでA型肝炎に罹り、死ぬ思いをしたことを思い出すとこの時はまだA型肝炎の抗体を持っていたのだろう。

【チーチャをどんぶり一杯飲む】

出してくれたどんぶりは大きく、チーチャは1リットルくらいは入っている。飲むのをためらっているとモリーナが「俺も飲むから飲め。」と言う。そしてモリーナが飲み始めた。私もおそるおそる飲むと、舌がややピリピリする。少し発酵しているようだ。しかし、あまり強いアルコール分は感じなかった。ビールよりはるかに薄いようでアルコール分は、1~2%くらいだろう。300ccくらい飲んだ。不味くない。結構いける。私としては大分飲んだつもりであるが、まだ相当残っている。モリーナは「飲め。飲まないとこの奥の森に入れないぞ。」と言う。「そうか。じゃあ飲むから上手く説明して、森に入る許可を取ってくれ。今から飲むぞ。」と残り700ccくらいを一気飲みした。暑くて喉が渇いていたので一気飲みで飲み干せたのだった。アルコールが入っていたからかも知れない。

【もう一杯勧められる】

するとお婆さんはそのどんぶりを取り上げ、「良い飲みっぷりだ。もう一杯飲め。」とまた壺の中に汚い手を突っ込んでチーチャを絞っている。彼女らにしては一番のごちそうをふるまってくれているのである。 「アー。こんなことならもっとゆっくり味わって飲むのだった。」と思っても後の祭りである。モリーナを見ると彼は1杯目をゆっくりと飲んでいる。ずるい。しかし、モリーナは、「飲め。Masui。飲まないと仕事ができないぞ。」と同じことを繰り返す。すると1杯目が効いてきたのか、体が少し熱くなり、顔も熱くなってきた。「まあいいだろう。結構うまいよ。じゃあ2杯目も飲むぞ。あとの交渉はよろしく頼む。」とモリーナに言って2杯目もまたもや一気に飲んでしまった。するとアルコールが少し効いてきた。いくらアルコールが薄いチーチャと言っても2リットルも飲んだら缶ビール1~2本分くらいのアルコールは含んでいるだろう。

【至福の時】

モリーナの交渉も終わり、その先住民は明日以降、我々が裏の森に入るのを了解してくれた。私は眠くなってしまい、そこで横にならしてもらった。床は何となくすえた汗臭い臭いが染み付いているが、私はまるで先住民になったような気分に陥り、少しの間、転寝を楽しんだ。この瞬間は、仕事も社会のわずらわしいことも全てを忘れさり、まるで天国にいるような至福の時であった。

【蝕まれる環境】

上記の話は1986年のことで、今から34年前のことである。この時エクアドルのアマゾン川源流域では、日本では明治時代に行った官民有林区分と同じようなことが行われていた。官民有林区分というのは、所有不明な森林を国有か私有かはっきりと区分し、所有権を確立しようというものだった。そこには林地からも地租(固定資産税)を取ろうという意図があったものだが、エクアドルの場合は、まずは、蝕まれる森林を何とか保護しようというものだった。

誰も近づけなかった密林のアマゾン原流域に石油が発見されたため、その採掘道路が作られ、その道路に沿ってアンデス山脈上の貧しい農民が続々と入植してしまい、それが続いているのだった。密林内では先住民(インディオ)と入植者の間に軋轢が起きていた。政府はこのため、国有林、先住民地域、入植者地域と所有をはっきりさせたかったが、先住民にとっては元々彼らの土地、そこに新たに入って来た者に譲る土地はないのに、どんどんと蝕まれていくのであった。入植者にとっても死活問題で、新たに入植してくるものは奥地、奥地へと森林を切り開いていくのだった。政府がいくら線引きしても、その通りにはいかず大混乱を起こしていた。

当時の先住民はこの時点から15年前くらいまでは、全く自然な生活で裸族であったと部族長から直接聞いたので、約半世紀前、1970年くらいまでは、上述した先住民のおばあさんたちも裸族だったはずである。入植してきたものにならい、着物を着て文明化していったと言えばそうではあるが、自然に溶け込んだ生活とどちらが幸せであったろうか? 樹高50mを超える巨木が伐採されていく光景は、壮観ではあったが、空恐ろしいものだった。それが今日、わずかではあるかもしれないが、地球温暖化の一翼を担っているであろう。森林は再生可能であるが、一旦農地になったら、それを森林に戻すのは非常に難しいことである。このあたりの森林は、現在は、ほとんど伐採されてしまったようで農地やヤシ園などに転換されたようである。急激に文明化した先住民の多くも農場で働くようになってしまったのではないかと、また、チーチャもビールやロン(サトウキビで作った蒸留酒)などにとって代わられているのではないかと想像される今日である。

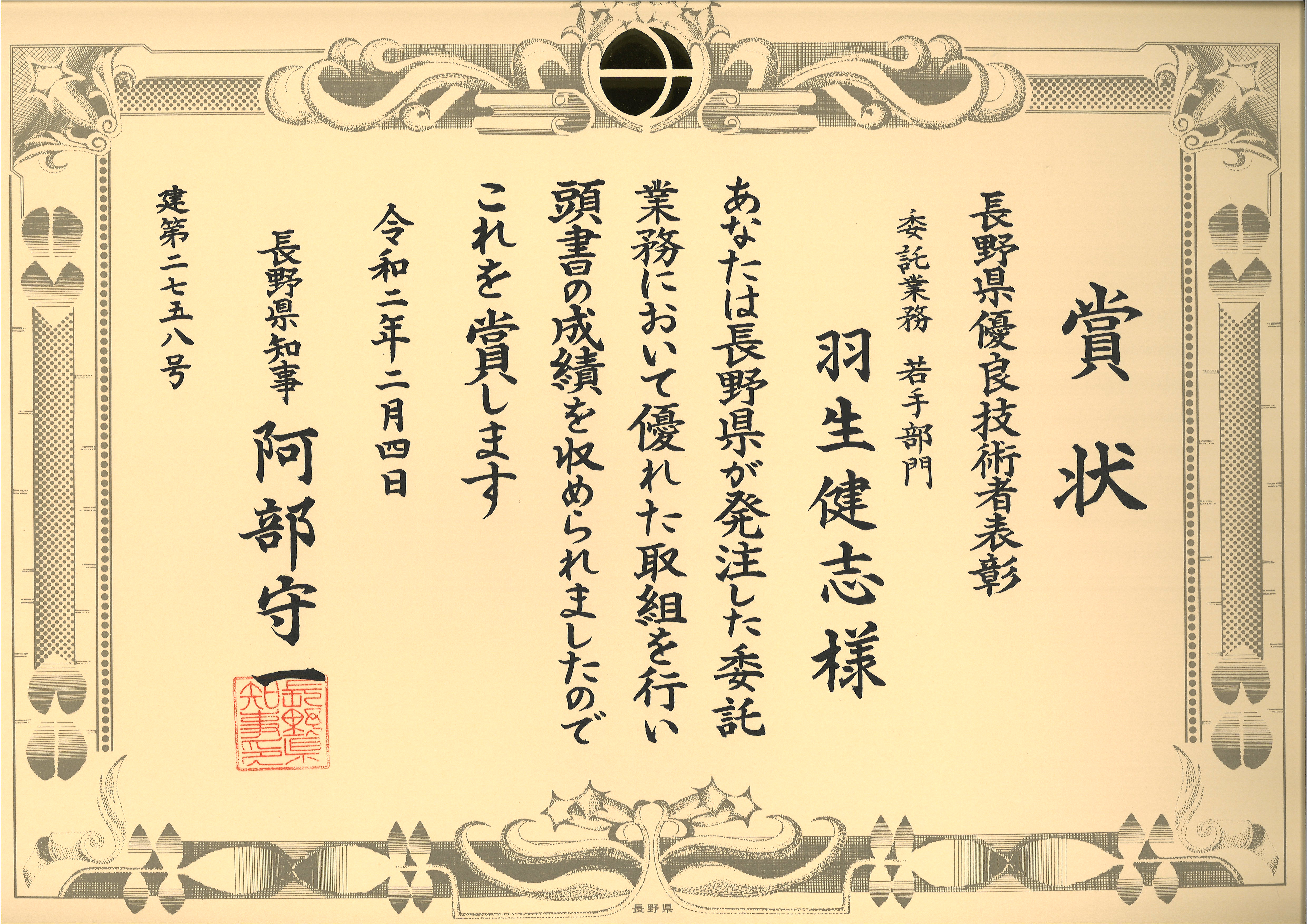

令和元年度 長野県長野県優良技術者表彰

この度、

令和元年度長野県優良技術者表彰におきまて表彰を受けました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

委託業務 若手部門

受賞者 羽生健志

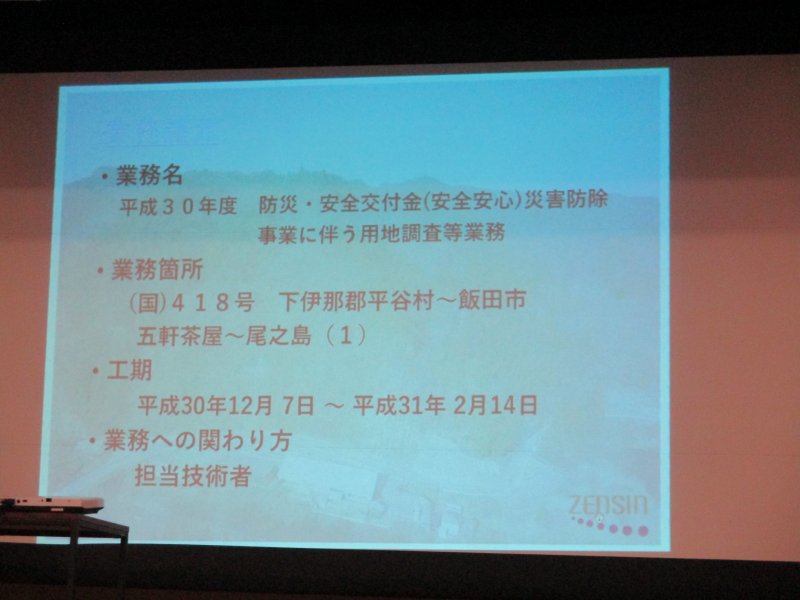

業務名 平成30年度 防災・安全交付金(安全安心) 災害防除事業に伴う用地調査等業務

(国)418号 下伊那郡平谷村~飯田市 五軒茶屋~屋之島(1)

今回、委託業務 若手部門を代表して 受賞者技術発表 をさせていただきました。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.23_ジンバブエ

ジンバブエで罹ったA型肝炎-下

【退院】

さて1ヵ月入院していて、血液検査の値は正常となり、A型肝炎の抗体率も98%となり、少しは歩けるようになってきたので、退院したくて仕方がなかった。医者の許可も出たので早めに退院してハラレのホテルに戻った。しかし、やはりホテル生活はきつかった。肉類を食べればもっと回復していたのだろうが、心配で食べられなかった。

【帰国】

チームの全員が帰国するので、まだ長時間の飛行はきついと感じたので、1人だけあと1週間か10日ハラレで休ませてくれるように頼んだが、事務所では一旦皆と帰れというので帰ることにした。飛行機はファーストクラスにしてもらうことにした。しかし、ハラレからヨハネスブルグまではファーストクラスがなかったのでビジネスとし、ハラレからシンガポールはファーストクラスでシンガポールで一泊、シンガポールから成田まではファーストクラスで、後輩の団員に付き添ってもらった。

一番きつかったのはハラレからヨハネスブルグだった。この間はビジネスとはいえリクライニングになるだけでフルフラットにはならなかったので2時間くらいだったがきつかった。その後は横になってきたので成田まではそれほどきつくはなく帰国できた。

【成田空港から我が家へ】

成田空港では妻と兄が待っていた。あとで兄はこの時の私の顔はまるで幽霊のようだったと言う。そして空港から家までタクシーで帰ることにした。ところが高速道路上で事故があり、ひどい渋滞に巻き込まれ家まで2時間以内のところを4時間以上要してしまい、私はすっかり疲弊した。家に着き、横になったらそのまま眠ってしまった。目が覚めたら丸一日以上27時間も眠り続けていた。

【日本の医者】

そして1ヵ月間我が家で休み、毎日係りつけの病院で診てもらった。日本での指示はA型肝炎は回復傾向が見えたらすぐに栄養ある食べ物を食べろということで、50kgに減った体重が1日に1kgずつ増え、2週間で約65kgまで元の体重に回復した。この時主治医が所用で不在だったので、大学病院から派遣されてきた医者が日替わりで診てくれた。5人ほど見てもらったが、4人の医者は楽観的だったが、1人の医者は悲観的だった。悲観的な医者は、A型肝炎でもこれだけ回復に長く時間がかかっていると元の生活に戻るにはやはりかなりの長期を要するし、完治を確認するために最後に大病院に行き、最終の検査をしてもらえということだった。

【日本の大病院】

そこで最後に近場の大病院で検査をしてもらった。全ての検査を終えデータを見て医者は悪いところはもう一つもないと言った。しかし、私の感覚では体が弱まっていて、少し動くと疲れてしまい、横にならないとどうにもならなかった。これでは普通の生活はできないと思ったが、データには現れないのだった。大病院の医者は人の顔色を見るのでもなく、触診をするのでもなく、ただデータを見るだけだった。これでは町医者の方がよっぽど良いと思った。

【その後】

その後、自宅で静養しつつ重要な会議等の時は呼び出され、出勤した時にはつらかった。常勤で勤め始めた後もフルタイムでの勤務は無理で、1年ほど遅く行き、早く帰らせてもらっていた。アルコールは3年以上飲めなかった。夕方5時頃、家に帰ってくると疲れてすぐに横にならなければならず、その後何もできず、テレビを見て過ごすだけで番組の時間を覚えてしまった。しかし、海外の仕事には1年ほどで復帰した。飲み会などには付き合えず、ただ単調な日々を過ごす中で段々とストレスが溜り、やはりウツとなっていった。それが4年目くらいのある時、急に元気になりアルコールが飲めるようになった。それで同僚と外の居酒屋で飲んだ時の解放感が忘れられない。そして、徐々にウツも治っていった。

この間にかかった病院代や飛行機代、その他諸々の経費はとんでもない額だったが、勤務先で入っていた保険で全てカバーされた。

今思うと、この時が最後の40才台で、それまで若い時から無茶をし過ぎたと反省した。海外では健康と安全が最も大事であるが、健康であるからと無茶をし過ぎていたのだった。それから年を重ねるにつれてより慎重になっていった。

つづく

長野日報さんから取材を受けました

2月4日に実施した調査時に長野日報さんから取材を受けました。

カワアイサはアイサ類の中で最も大きい種で、諏訪湖には冬鳥として渡来し湖面上で大きな群れを形成している様子が湖岸からも観察できます。

2月の駒ケ岳

昨年も雪が少なかったのですが、

今年は非常に暖かく、未だ本格的な降雪がありません。

雪かきの必要がなかったり、道路の凍結が少なかったりと非常に助かる反面、

スキー場に雪が無かったり、雪まつりなどのイベントの開催に影響がでるなど、

ご苦労をされている方も多くいらっしゃいます。

また、春以降の水不足も心配されるところです。

何事も、ほどほど、八分目くらいがちょうどいいと思うのですが・・・

暦の上では立春を迎えたとはいえ、まだまだ冬真っ只中。

インフルエンザなどのウィルス対策を万全に、

体調に気を付けてこの冬を乗り切りましょう。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.22_ジンバブエ

ジンバブエで罹ったA型肝炎-中

【事務所からの指示】

しばらくするとハラレの事務所から連絡があり、ブラワーヨの病院では回復に期待ができないから、南アのヨハネスブルグか首都のハラレの病院に移れと指示がきた。私はこの病院の施設も良いし部屋も一人部屋で居心地が良いのでここが良いと頑張ったが、だめとの指示でハラレに移ることにした。南アには国境があるので救急飛行機ではいけないだろうし、仲間はジンバブエにいるので一人になったら大変と思い首都のハラレに行くことにしたのだ。そこで、この病院で転院先を捜してもらったら、また前回と同じように感染症なので受け入れないという病院ばかりだと言われた。それでも一つ見つかりその病院に転院することになった。

【ブラワーヨの病院からハラレの病院に転院】

移動日は大変だった。ブラワーヨからハラレまでは救急飛行機で運ばれることとなった。病院からブラワーヨの空港までの救急車がきつかった。ストレッチャーで横になっているのだが、車の発進や停止、それにガタッと跳ねたりした時には体に響き苦しかった。救急飛行機はむしろ安定していて揺れないで苦しくなかった。しかし、ハラレの空港から病院までまた救急車が同じ苦しみだった。この時は後輩の同僚がずっと付き添ってくれた。 ハラレの病院はかなり大きな病院だった。着いたのにまだ部屋が空いてないからと人通りの多い廊下にストレッチャーに横たわったまま置かれ、1時間以上待たされた。感染症なのにこんなに人がいるところに置かれて大丈夫なのかと妙な心配をしたり、皆にジロジロ見られるのが嫌だった。ようやく部屋が空き、別棟の平屋の部屋に入れられた。2人部屋で、最初は一人だけだったが、途中で誰か入るかもしれないとのことだった。しかし、約1ヵ月入院し、だれも入院してこなかったので助かった。部屋は明るくきれいでいごこちがよかったが、ベッドが柔らかくてまいった。これならブラワーヨの病院の方が良いくらいだった。しかし、ジンバブエの病院の施設は、私がみたセネガルやブルキナ・ファソの病院とは比較にならないほど良かった。日本の大病院より良いのではないかと感じた。やはり宗主国がイギリスでこういったインフラには力を注いだからだろう。

【ハラレの病院での入院生活】

ここでの担当医はドクターハキムと言い、これまたとても親身だった。毎日血液検査と糖尿の検査などを行った。点滴はずっとやりっぱなしである。

この時ジンバブエに感染症の研究できていた若い日本人の医者が3人いてしょっちゅう見舞いに来てくれた。彼らは診断はしてはいけないことになっていたので診断はできなかったが、観察していたのだろう。いろいろとアドヴァイスをくれた。女性の若い医者は本当によく来てくれ、血液検査の値が日々悪くなっていくデータをみて、心配顔が益々心配顔になっていくので、こちらも心配になってきた。私の感覚としてはこの病院に来て、回復してきていると感じていた。

また、男性医師の一人は、この病気は治ってもこの後遺症は数年間続くので、以前のように元気に働けるようになるには数年かかるだろうと言われ、そんなものかなと思ったが、実際にそうだった。

ただここのドクターの治療方法は古い方法だった。日本に帰国すると日本の医者は、回復傾向が見えたらすぐに栄養のあるもの、タンパク質や脂質をどんどん取りなさいということだったが、ここではタンパク質や脂質は取ってはいけないだった。だから回復が相当に遅れてしまったのだった。病院食もいつもポーリッジ(お粥)で、また事務所の健康担当職員の方が毎日おにぎりやふかした野菜等を持ってきてくれて、感謝の言葉もなかったが、野菜と糖質ばかりをとっていた。

ときどきハキム医師には冗談を言えるようになり、朝の診療の時には、”High doctor, owing your good treatment, I’m still living.” “It’s good. You are getting better day by day. It’s not my power, but the strength of your strong will to live makes you restore.” などと良いことを言ってくれた。

そして退院するときには、このような大病をした後にはウツ病になり易いからくれぐれもウツにならないように気をつけなさいと言ってくれた。私は何でそんなことを言われるのかこの時は理解できなかったが、その後ウツになり、このドクターの正しさに実に感心したのだった。 そして私の回復傾向が見えてくると事務所の担当者が退屈しのぎに文庫本などを沢山持ってきてくれた。こういう時に暗い内容の本を読むのは良くなかった。それで池波正太郎や藤沢周平の時代物や椎名誠のエッセイなど事務所にあったものをほとんど読んでしまった。何しろトイレに行く時くらいしか立つことができないので、一日に数冊も読めてしまうのだった。

【ここで聞いた東海村原発事故】

ここで日本の1999年9月30日だが、持ってきていたラジオで日本の短波放送をつけた時に、「近隣の住民は直ちに避難して下さい。」と緊張してしゃべるアナウンサーの声を聞き恐怖を感じた。東海村JCO臨界事故だった。ジンバブエで寝ながらも原発事故で日本は沈没してしまうのではないかと震撼した。

【隣の病室】

私の隣の部屋は産科の部屋だった。お腹の大きい女性が入院して来るとほぼその日の内にオギャーという声がして、一泊して翌日には退院して行くのだった。中にはその日のうちに退院して行く人もいた。まあ丈夫なものだと思ったが、経済的にも入院するのは大変だからだろう。

つづく