桜満開

桜満開

会社の前にある公園の桜が満開となりました。

4月10日には季節外れの大雪となりましたが、

今年は概ね平年並みの満開となりました。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.8_モロッコ

モロッコのアトラス山脈の森林

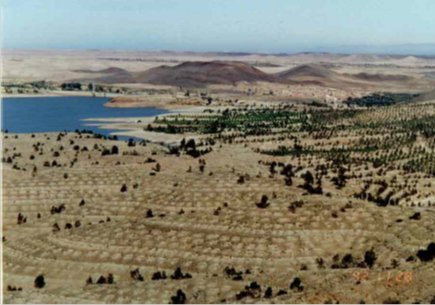

アトラス山脈は雄大である。最高標高はトゥブカル山の4,167m。乾燥の影響が強く高標高の山地には樹木がない。地層がはっきりと見え,場所により褶曲地形も分かり,プレートが衝突してアトラス山脈が形成されたということが良くわかる。ここが昔,海だったということもアンモナイトやオウム貝,三葉虫の化石が発掘されることが証明している。私も山中で大きなアンモナイトの化石らしきものを発見したが持ち返れるはずもなく,それは記憶の中に残っているだけである。モロッコには,1992年?1994年,2005年にいずれも森林の計画作りで行ったものである。

山麓は,かつては樹木で覆われ緑が多かったと思われるが,今は地肌がでた土地が多く,荒廃した風景に見える。これはヒツジとヤギの放牧により草木が食べられ,特にヤギは根まで食べてしまうこと,それに薪炭用に森林を伐採し過ぎ,そのペースが,自然が森林を回復させるペースよりも早く,その気候といえば,年間400?600mmと雨が少なくそれも冬に雨が降る地中海性気候だからである。

ここにはシェーンヴェール(緑のカシ)という優占種がある。これは成長が遅く材が堅いので炭にした場合,日本の備長炭のように良い炭となり,多くの家庭で使われている。

シェーンベールで作られた炭

モロッコ料理のタジンにも沢山使われていて,特にマラケッシュからアトラス山脈へ向かうウーリカ谷で食べたタジンの美味しさは思い出すと今でも舌鼓を打ってしまうほどである。このシェーンベールが南向斜面では成長が悪く,ほとんどが疎林であるが,北向き斜面では10mほどの樹高まで成長し,密林となるのである。

シェーンベールの密林

(乾燥地のため、これほどの密度がある森林は少ない)

モロッコも北半球に位置していて調査地は約北緯32°で鹿児島と同じくらいの位置にあったが,晴れの日が多く,日射が非常に強い。この強い日射が南向き斜面には角度からしてもより直角に近い角度であたるので、地面は乾燥しやすく樹木が成長しにくいのである。樹木の成長のためには、ここでは光と温度よりも湿気や水分がより重要な要素になっているということがわかる。因みに日本でもスギの成長を見た場合,一般に南向き斜面よりも北向き斜面の方が,成長が良いのである。

頂上付近に雪をいだくアトラス山脈

その他,トゥーヤといってコノテガシワのような葉をした木やコルクガシなどもある。マツではアレッポマツの成長がよい。

アレッポマツの人工林

奥地にはたまに大きなアトラススギがある。これは日本のヒマラヤスギとそっくりで,樹高20m,胸高直径が2mの大きなものもみた。昔,このような場所ではアトラススギだらけだったのだろうが,今はほとんど消滅してしまった。森林の過伐が土砂流出など環境悪化の悪循環を起こしているのに対し,昔からオリーブやユーカリ,マツなどが多く植林されてきたが,依然森林の荒廃が続いているのがアトラス山脈の森林である。

オリーブやアーモンドの植林地

つづく

おいしいご飯

わが家の炊飯器、5年ほど使っていましたが、蓋がしまりにくい、さらに炊きムラができるなど、調子が悪くなてきたため、新しい炊飯器に買い替えました。

今度の炊飯器は、冷めてもおいしいご飯が炊けるそうです。

家族みなお弁当持ちのため、この「冷めてもおいしいごはん」というキャッチフレーズは強力です。

冷めてもおいしいごはんとは、お米の芯までしっかり吸水させて炊いたごはんだそうです。

通常、白米であれば2時間浸すところ、この炊飯器はその必要がありません。洗米してすぐ炊けます。

炊飯器もどんどん進化しています。

4月の駒ヶ岳

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.7_ドミニカ共和国

ハゲ山だらけのドミニカ共和国の森林

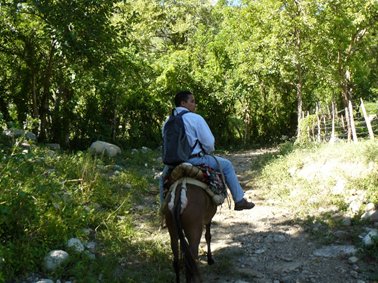

植林や農業指導をしているペリキート村から対岸の山頂付近に植林したマツの調査に行った。2007年7月11日(水)のことである。技術者のホルヘとペリキート村のクリスティアーノと3人でラバに乗り山頂を目指した。

グアジャバル村にて。ラバに乗り対岸の山頂を目指す

クエバス川を渡る。河原は50mほどだが,川幅は20m,水深は1mくらいだ。山が急峻で木がないので,雨が降るとたちまち洪水のようになる。地形が平らになった所から河原には砂利が厚く堆積している。等高線を追えばここは50m,少し下流は100m程度砂利が堆積していると推定できる。ラバは川を渡るのをいやがるが、鞭でたたくと動く。ラバは馬鹿の代名詞のようだが,以外に頭が良くて,川の一番渡り易い場所を渡り,登るときも2本道があると遠回りでもより平らな道を選ぶ。

低地の2次林

河原が最も低く標高約700m。全山ハゲ山だが草地なので山は緑に見える。急斜面に豆類を栽培している畑が多く,マンゴーの木がやたらに多い。標高1000mくらいから傾斜が急になる。ラバのハナ息も荒くなり、汗もかき,毛がしっとりと濡れてくる。しかし、強いものだ。一日中、山道を歩いたってラバは疲れないとホルヘ。

植林地へ

バナナ、コーヒー畑も通る。標高1,000mで栽培されたコーヒーはブルーマウンテンと変らない。益々急斜面となる。風が吹くと暑さから逃れ気持ちが良い。ハゲ山の中にも植林したマツがある。畑に火入れをするので飛び火で,幹がこげ火あぶり状態だが生き残っている。こんな上にもマンゴーがある。牛が食べたマンゴーの種が排泄され生えたものだ。

中腹

飛び火から焦げたマツ。まだ生きている

マンゴーの木が多い。途中牧場もある

さらに上へ。標高1,400mくらいから頂上1,530mまでが植林地だ。住民達が我々の指導で植えたのだ。低い場所は農地や牧場で使っているので空いた土地は頂上付近にしかなかったのだ。オクシデンタレスという高地から低地までと適地が広く強いマツを植林した。頂上まで伐採されてしまい,全面びっくりするようなハゲ山だ。わずかに谷に樹林が残っている。

頂上までハゲ山のドミニカ共和国の山(約1,500m)

信じられないことに,このような高標高地までマメ類の畑がある。鳥は少ない。ツバメを一羽見ただけだ。蝶もいない。ヘビもみない。全く単調だったが,頂上からの眺めは素晴らしかった。マツの生存状況を調査してから、またラバに乗って降りる。降りるときの方がゆれて股関節と尻の皮に響く。

コロンブスがこの島に着いた時は,山は緑で大きなマツがそこかしこにあり,船材に事欠かなかったとラス・カサスが書いている。ハゲ山になると侵食,洪水が起こり,生物多様性が貧しくなると良く分かる。こうなったのは,木材として利用し,火入れで畑や牧場に転換してきたからだ。あまりに人間の影響が大きい。雨量は、1,000mm以上あるから、必ず森林に回復する自然力はあると信じて植林指導をしていた。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.6_パラグアイ

パラグアイ_グアラニー族の大部族長に会う

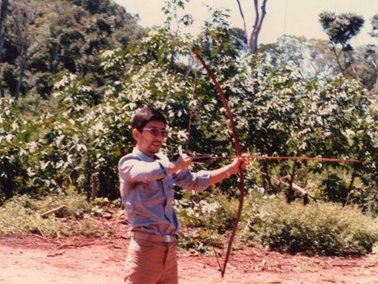

パラグアイ編の中から印象に残ったグアラニー族の大部族長と会った話を抜粋し、まとめた。1980年から5年ほど、私は南米パラグアイの仕事に携わった。1980年12月のある日,森林調査をしていると一人のグアラニー族の先住民に出会った。

グアラニー族は,パラグアイに住む先住民で,最近のDNA研究によると日本人と最近縁の民族で,中国人や韓国人よりも近縁とのことである。そのような民族が日本からはるかかなた南米に陸の孤島のように生存していることが不思議である。

彼らは森を自由に歩き,狩猟と栽培で暮らしていたが,このころは既に保護地に追い込まれていた。その数は減少の一途をたどっている。しかし,グアラニー語だけは,スペイン人と先住民との混血のメスティッソであるパラグアイ人に受け継がれ,パラグアイ人はスペイン語とグアラニー語を話すバイリングアの人々である。出会った先住民は,筋骨隆々,背中に銃とアルマジロを背負っている。後を付いて行き,掘っ建て小屋が数軒まとまった先住民の住居へ着いた。

銃とアルマジロを背負う筋骨隆々の先住民

そこで,孫の面倒を見ていた75才だと言うお爺さんと話していると,大部族長がすぐ近くに住んでいるから挨拶したらどうかと言われる。それは願ったりかなったりだ。森林内に住んでいる先住民に挨拶しておくのは,この森林に入る許可を取るようなものであるし,お互いの安全,安心に繋がる。

お爺さんは,大部族長の家はすぐ近くで,1Km程の距離だという。「じゃあ行こう。」と後ろから追って行くと75才とは思えないくらい歩くのが早い。追いついていくのがやっとだ。暑くて汗が噴き出す。1時間以上、5km程歩かされて、大部族長の家に着いた。この辺の先住民の間隔では5kmは1kmほどで,1時間で歩く距離は,たいした距離ではなく、すぐ近くなのだ。

私は西部劇に毒されていた。私がイメージしていた大部族長は、頭には羽根飾りをかぶり,威厳のある顔だったが,実際の大部族長は全くの文明人で、普通の農民に見え,予想とは違っていた。グアラニー語だけを話し、スペイン語は話せなかった。州知事の保護認定書を見せてくれた。そこには「軍人も民間人も先住民の生活の邪魔をしてはいけない。」と書いてあった。大部族長から調査の許可を取り,珍しい手作りの弓矢を引かせてもらったりした。また,日蔭が少ない住居周囲は強烈な日射でとてつもない暑さだったので,木陰のハンモックで休ませてもらった。

先住民の大部族長の家で弓を引かせてもらう

当時この周辺には,一つにまとまった森林としては,九州に匹敵するくらいの大面積の森林が存在していたが,今は全て消滅し,牧場か農場に転換されてしまった。そのうちの150万ha(岩手県に匹敵)程の面積の森林を調査していたが,その中で保護地の面積は,わずか5,000ha,0.3%しかなかった。生きる拠り所としていた森林を消滅させられてしまった今,彼らはどうしていることだろうか?それに、森林が伐採されたのは1970年代から1990年代だ。森林の焼かれた後の墓場のような光景はなんともおぞましい。

森林を燃やした後の光景。まるで森林の墓場。

何千年何万年かわからないが、地球を守ってきたであろう森林が地球史で言えば、一瞬とも言える歳月で伐採されてしまったのだから化石燃料の消費とともに地球温暖化の原因だろうと容易に想像がつく。まさにしっぺ返しが始まったばかりとも言え、この先のことが案じられる。

つづく

3月の駒ヶ岳

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.5_ジンバブエ

2000年頃のジンバブエ

ジンバブエに37年君臨したムガベ大統領は、2017年に93才にしてようやく辞任した。現在95才のはずであるが、健康そうである。私は,1999年から2001年にかけて約2年間ジンバブエの仕事に携わり,当時75才から77才だったから,それから17年も頑張ったのだ。

2000年5月,出発してすぐに帰国命令がでて,わずか一週間で帰国した時のことを記したい。

仕事は,ジンバブエ第2の都市ブラワヨとビクトリアの滝との中間辺りの国有林で森林管理計画を作成するものだった。林内にはサファリ・エリアもあり,ゾウ,キリン,シマウマ等大型動物も沢山見られた。

サファリ・エリアのゾウ

キリン

シマウマ

インパラ

セーブル

経済危機が始まり,町ではガソリンを買い求める長蛇の車列が見られた。現地で拠点としたハーフウェイハウスホテルという小さなホテルはガソリンスタンドを持っていたが,底をつき始め,我々は首都ハラレからガソリンとディーゼルを大量に持ち込みストックした。

森林局と打ち合わせの後,作業員も10人程手配し、さあ、これから調査開始という時点で帰国命令がでて,店開きをして何もしない内に店仕舞だった。撤収作業,前払いの払い戻し等が大変で,前に進むより、戻るのはもっと困難だった。

ハラレのホテルは,人気のホテルだったが,この時は観光客が少なく昼間は閑散としていた。しかし,夜になると白人が多数来て泊り,朝になると中庭で登録作業などが行われていた。そして、そのままいなくなり,翌晩には別の白人達が来て、国外避難をしていたのだった。

白人の大農地は,退役軍人に多くが占拠され,作付けがなされず,翌年の食糧不足が懸念された。同時にこれは,大統領の延命策で,農地を取り上げるという口実のもと、野党支持者狩りとのことだった。退役軍人は殺人集団とも呼ばれ,警察は取り締まりをせず,ジンバブエは無法地帯となった。公式に殺害と発表された以外に,地方の先生等野党支持者の多くが、ある日突然消えたという話しも聞いた。警官による交通取締りも強化され,それは野党狩りと警官のたかりのためと言われていた。多くの工場やタバコのオークションも閉鎖され,石油輸入もストップした。このとき為替レートは,公式には1US$=38Z$だったが,数日間で55とうなぎ登りだった。その後のハイパーインフレは知るところである。

私は色々な国で,その国の森林官を始めとする関係者や作業員などと一緒に仕事をし,その人たちとは親しくなったが,ジンバブエだけは何故かその距離が縮まらなかった。抑圧された社会では,人々は心を開くことができなかったからだろう。

ムガベ大統領が降りた現在でも民主化にはほど遠く、野党の政治家、野党支持者への暴行・虐殺・拉致などが相変わらず常態化しているとのことで、ムガベ大統領の独裁政治体制と同じ状況だと言われている。ジンバブエのために働いた私としては、本当に早く民主化されることを望むものである。

冬の楽しみ

学生のころでさえ年に1度行くか行かないか、

社会人となってからは全く行くことはなかったスキーですが、

子供のゲレンデデビューを機に、年数回出かけるようになりました。

スキー場の駐車場へ着いて車のナンバーを見ると、静岡、杉並、大阪・・・

県外ナンバーがほとんどでした。

2時間以内で気軽に比較的大きなゲレンデに行けるのは恵まれているなあとつくづく感じました。

今回はスキーヤーオンリーのスキー場へでかけましが、

スキーとスノーボードでは滑る軌道が違うので、非常に滑りやすかったです。

さらに、来ている人、特に小さい子供は総じて上手に滑るなあと感じました。

きっと親もスキーが好きでわざわざこのゲレンデへ来るぐらいだからかもしれません。

景色をみながら広々としたゲレンデを滑っていると、気分はリフレッシュできます。

ただ、身体は正直なもので・・・こちらは、帰りに温泉に入ってリフレッシュします。

趣味とまではいかないまでも、わが家の冬の楽しみとなっています。

RYU

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.4_インドネシア

インドネシア スマトラ島の森林内で泳ぐ

今から約40年前,1978年11月のある日,私はインドネシアのスマトラ島で森林調査をしていた。その日滞在していた集落から10km以上奥地に入った。山道はそこまでだった。そこから藪漕ぎで進む。GPSのない当時,我々は航空写真が判読できたので,目的地まで行けたのだ。遠く,テンカル山というのを目安に黙々と進んだ。途中ムササビが現れると案内人のディンは眼の色を変えて捕まえようとする。

歩くうちに林内に水が現れた。段々と水位が増したが,ようやく目的地に着いた。調査を始めると,ずっと腰まで水に浸かりっぱなしである。水からわけの分からない昆虫が人の体を陸だと思って沢山這い上がって来る。100m測量するだけでも相当な手間がかかった。案内人ヌルが「もう行けない。」と言うのを私が行かせると,ヌルは首まで水に浸かり泳ぎながら進む。

どうにか,仕事を終えて,焼畑に出た。よくこんな奥地にと思う所に一人の男がキコリをしながら住んでいた。その小屋で休ませてもらい帰路についたのが午後4時,普段なら家に戻る時間だった。2時間もあれば下れるだろうと思っていた。そのキコリに街道へ出る道を聞いて出発した。

だが林内はまた,水かさが増してきた。我々は再度林内で泳がなければならなかった。荷物は全部頭の上にくくりつけ泳ぎながら進んだ。ヌルが弁当箱を水中に落とした。するとディンが泥水を潜り,いとも簡単にそれを拾った。そしてディンはするすると木に登り方向を確かめた。闇が迫り皆,口数が少なくなる。どうにか足が立たないところからは脱出し,ディンにタイマツを持たせ,先頭を歩かせた。ディンの勘に運を任せた。地元の森林官は,冗談を飛ばし始め皆から不安感を取り除こうとする。林内は真っ暗で夜行性のトラやヘビが恐怖だ。体も冷えてきた。

くたくたになったところで,湿地林を抜け出し,遠くに集落の灯りが見えた。それからがまた遠かった。木の根につまずきながらもようやく集落に辿り着いた。既に深夜0時を過ぎていた。しかし,そこは我々が滞在していた集落でなく,4Kmも離れた別の集落だった。しばらくし,運転手がジープで迎えに来て,我々は滞在している集落へ戻った。集落民総出で我々の無事を祝ってくれた。会う人ごとに抱き合い,握手をした。これほど人の暖かさを感じたことはなかった。

街道は現在は、高速道路に変わり,最大樹高70mを超えたこの森林は,開発のために消滅し,今は存在しない。

雨期の増水で水没した人家