ソフトボール大会⚾

9月21日に株式会社 ジッソク様、株式会社 嶺水様と3社でソフトボール大会を開催しました!

当日の早朝まで雨が降っており心配しましたが、日中は晴れてソフトボール日和になりました。 私は約8年ぶり?くらいにソフトボールをやった気がします。

開会式のあと、まずは全員でラジオ体操です。

試合は総当たり戦で行いました。

ゼンシンは午前1試合、午後1試合でした。

試合の様子

お昼は「かつ丼」です。

午後の試合に向けてエネルギーを補給しました。かつ丼最高でした。

試合結果は、3チームとも1勝1敗という結果になりました。あまり練習ができなかったので不安でしたが、どの試合もいい勝負で、白熱した戦いになりました。

試合後は表彰式と記念撮影。全チーム1勝1敗で各社優勝となりました!

他社の皆さんとスポーツを通じて交流できる機会はなかなかありませんので、良い機会になったと感じています。皆さんとても楽しめたと思います。

是非今後も継続して開催出来たらいいなと思いました。この度はありがとうございました。

集合写真

試合後の打上げは焼肉です。焼肉最高でした。

翌日は全身がひどい筋肉痛でしたが、久しぶりにスポーツを楽しめてよかったです。

うれしい季節

まだまだ日中は暑い日もありますが、気付けば9月も終わり、少しづつ秋めいてきました。

地元の農産物直売所へ足が向きます♪

今回はお手頃なぶどう3種類で食べ比べを楽しみました♪

秋はおいしい農産物がたくさんです🤤

興味津々

お掃除ロボを不思議そうに見る猫

真剣なまなざし( だと思う )

我が家の癒し担当です(=^・^=)

親睦ゴルフ

先日、毎年恒例となっている地区の公民館主催の親睦ゴルフ大会に参加してきました。

会場は、伊那市の伊那エースカントリークラブで、地区内11分館から30組、約100名が参加し、個人戦と分館対抗の団体戦で実施されました。

当日は、台風一過の晴天でそれまでの猛暑も落ち着き、最高気温も30℃程度となり快適なゴルフ日和となりました。

昨年は、当区が団体・個人ともに優勝という歴史的快挙でしたが、今年は各自ハンデがうまくはまらず、団体10位、個人戦も最高が25位という結果に終わり、皆ガックリしていました。

自分も今シーズン3回目のゴルフで、スコアはボロボロでしたが、終了後の反省会も盛大にでき、心地よい疲労感とおいしいお酒で、いい気分転換になりました。

9月の駒ケ岳

ここ数年は残暑が厳しいと毎年のように言っています。

「社窓」を見返してみると、

それでも2021年までは、9月上旬すぎるとそれなりに秋の気配が出てきたようですが、

今年はすでの「残暑」ではなく『酷暑』が続いている感じがします。

皆様、体調には十分お気をつけください。

さて、最近、全国で熊の出没がニュースで頻繁に取り上げられています。

山に囲まれた当地、防災無線で出没情報、注意喚起がされたりもしております。

私たちも山間部にて作業を行なうことも多いことから、

クマ撃退スプレー、電子ホイッスル、熊よけホーン、爆竹、ラジオなどを携帯して使用するとともに、

周りの変化に注意しながら、

大きな声を出して作業をしております。

今後も、十分に対策をしながら作業にあたってまいります。

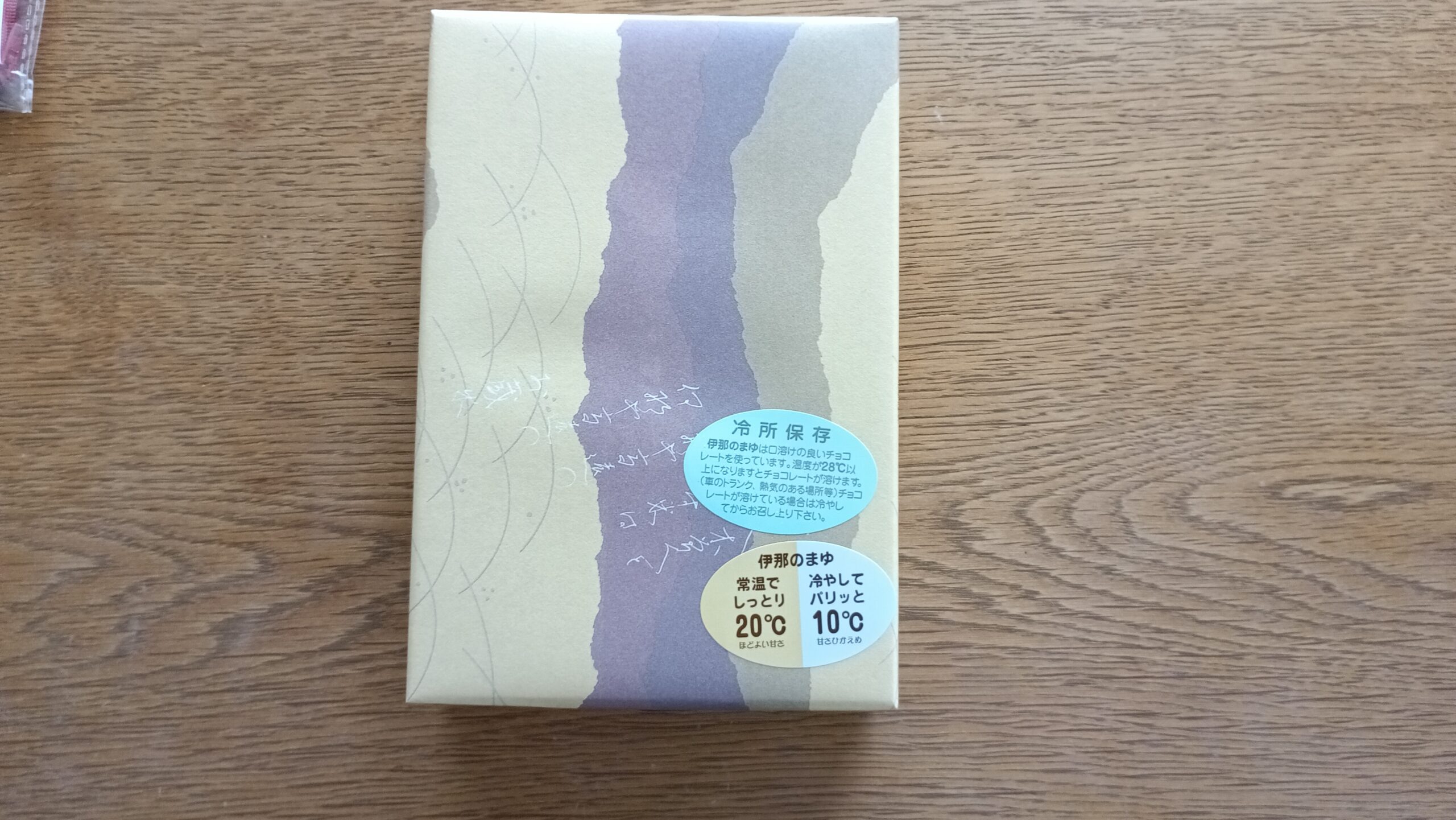

”伊那のまゆ”

SNSで大バズリ

伊那市駅前にある「越後屋菓子店」の看板商品「伊那のまゆ」の人気が沸騰しているとの話は聞いておりましたが、一年に一度くらいは口にする菓子ですので、あまり気に留めていませんでした。

発売以来60年余りのロングセラーの菓子の為、いつでも買えると思っていましたし、今までそうしていたので妙な感心をしていました。

8月11日 朝8時半頃に所用で駅付近に出掛けたところ、雨の中 傘を差した行列が出来ていました。

「伊那のまゆ」買いました。

後日の事です。帰省で来ている親戚のお土産にしようと、妻が手に入れに行きました。1時間並んで手に入れた様です。 一人様30個までとの制限がかかる中、妻のところで”売り切れ”と告げられたそうです。 まだまだ後ろにお客さんが並んでいる中、妻を含め前後のお客さん達が、後ろの人たちに回せるように、購入量を減らし始めたとの事です。我が家も30個から10個に減らしました。

予定数が1/3に減った為、お土産用1箱だけ手に入れました。開封できずに外見だけ眺めます。

ちなみに、ベルシャインニシザワ駒ケ根店でも販売しておりますが、現在は「入荷未定」が続いているとの事です。

夏休み

今年もお休みを頂いて甲子園と大阪観光へ行ってきました🥎

甲子園は暑い、熱い。どの試合もとても感動的で興奮しましたが、やはり県岐阜商-横浜戦が一番盛り上がっていました。延長11回タイブレークの末、8対7で県岐阜商がサヨナラ勝ちした時は熱気にあふれていました。

大阪観光は昨年も行ったのでのんびりブラブラしてました。

子供たちはお寿司が食べたいという(子供は回転寿司、焼肉、ラーメンならどこでもいい)ので、廻転鮨に入ったら回転してなくてとても高かったです。大人はちょっとだけ…控えめに食べました。

その他にも串揚げやお好み焼きを食べたり、歩き疲れてカラオケボックスに入って点数を競ったり。

家族旅行とても楽しむことができました。また来年も行きたいな✨

8月の駒ケ岳

連日の猛暑あらため酷暑が続いております。

例年であれば、梅雨明けから8月お盆前までが暑さのピークですが、

今年は、7月どころか6月から暑さが続いています。

最近は、

当たり前に多くの人が携帯しているハンディファン

女性が持つものだった日傘も男性用が登場

凍らせて首元を冷やすネッククーラー

ファンを搭載した空調服

濡らすと冷える冷感タオル

様々な味や種類が登場した塩分タブレット、塩飴、塩分グミ

身体の中から冷やすアイススラリー

他にも様々なグッズが登場しています。

いろいろ試して、対策をしていきましょう。

今日はBBQをしました

今日のお昼ご飯は社員みんなでバーベキューをしました。

こんな感じですが残念ながら午後は仕事ですので飲み物はノンアルコールですが。

そしてデザートになんとサプライズでスズラン牛乳ソフトの出張サービスが来ました。食べる人は4回もお替りをして大盛況でした。

みんな大いに楽しんだようでした。いい会社だねー。

行ってきました、社員旅行!

投稿が遅くなってしまいましたが、6月にゼンシン10年以上ぶり(!)の社員旅行へ行ってきました。

行き先は富山県。海鮮と温泉を楽しむ旅🎣。

そして待ちに待った当日、天気は…見事な晴天!

あらかじめレンタルしておいたハイエースに乗りこみ、いざ出発です!

富山市へは駒ヶ根から4~5時間程かかります。途中休憩をはさみつつ、予定通りお昼前頃に到着できました。

まずは腹ごしらえの時間です。ランチは各々で食べたいものを食べるスタイルだったので、自分は富山市発祥のご当地ラーメンである富山ブラックを食べに行きました🍜

特徴的なのはやはり真っ黒なしょうゆベースのスープ。

見た目は塩辛そうですが、思ったよりまろやかでチャーシューもたっぷり乗っており、とても美味しかったです。

お腹も満たされたところで次に向かったのは、富岩運河環水公園⛲

富山駅から徒歩10分程の、水と緑が豊かな公園です。

運河の水の色がHPよりだいぶ濁っているような気がしつつ、園内を散策します。

この公園に来た大きな目的である、世界一美しいといわれるスターバックス富岳環水公園店を発見!

“世界一”の所以は、2008年に行われたスタバ社のストアデザインコンテストにて最優秀賞を獲得したことからだそうです。

平日にも関わらず、店内には行列ができていました。テラス席にて一息☕

富山駅に戻り、路面電車にて富山市ガラス美術館へ向かいます。

時間があまりなかったため、常設展のみ見られる200円のチケットで入場しましたが、なかなか見ごたえのある内容でした。

富山市の観光を終え、お次は宿のある氷見市へ。

とりあえず温泉へ入り汗を流します♨

露天風呂からは日本海が一望でき、とても癒されました!

そして楽しみにしていたお夕食の時間🍚

やはり海辺で食べる海鮮は違いますね。お魚尽くし、地酒も美味しく大満足でした!

そして2次会、予想外の盛り上がりを見せたのが、フロントで何気なく借りてきて始めたジェンガ。

「モーメントがなんちゃら・・・」

「こっちに(重心が)かかっているからこっちを抜いて・・・」

など技術者目線の(?)会話が飛び交います。

こんなに続くものなのかと驚くほど続いて、なかなか熱い戦いとなりました🔥

~2日目~

チェックアウト後、グルメやお土産店が集結するひみ番屋街へ。

ホテルの朝食バイキングで満腹だったため、グルメ類は食べられませんでしたが、

干物やお菓子などのショッピングを楽しみました!

そして今回の旅のトリである富山湾岸クルージング🚢

富山湾を疾走!

車の速度に換算すると時速40~50キロ程だそうですが、風をダイレクトに受けるため体感は70キロくらいに感じました。

空は雲が多めでしたが、立山連峰がくっきりと見えていました。

晴れの日でも、霞などで山脈がクリアに見える日はあまりないそうです。

船長さんと記念撮影🔱

昼食は、フェリー受付の方におすすめしてもらった回転ずし屋へ。

どのネタも美味しかったですが、特にブリの脂乗りがよく、おいしさに感動しました😊

食後はほたるいかミュージアムへ。

ほたるいかの寿命は1年と短く、春に生まれ、翌年の春には一生を終えます。

また、普段は水深200m~600m付近に生息しており、産卵のために富山湾の岸付近へ浮上してくるため、漁で獲れるほたるいかはほとんどがメスで、オスはめったにいないそう😲

いつか、光るほたるいかを海で見てみたいものです🦑

これにて全行程終了!

無事に怪我無く事故もなく全員で駒ヶ根に帰ってくることができました。

長時間運転してくださったお二人もありがとうございました!。

天気にも恵まれ、宿も観光もとても充実した社員旅行でした。

来年もまた行けることを願って、業務に励んでいきたいと思います!

おわり