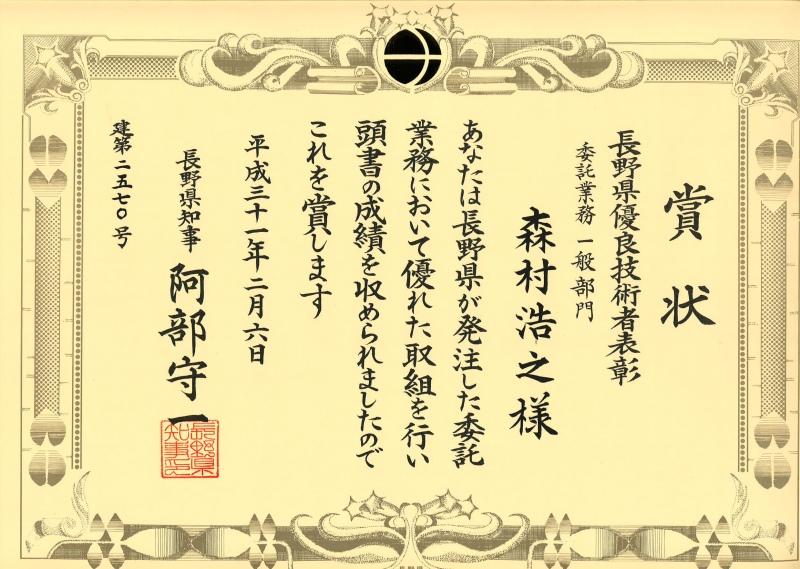

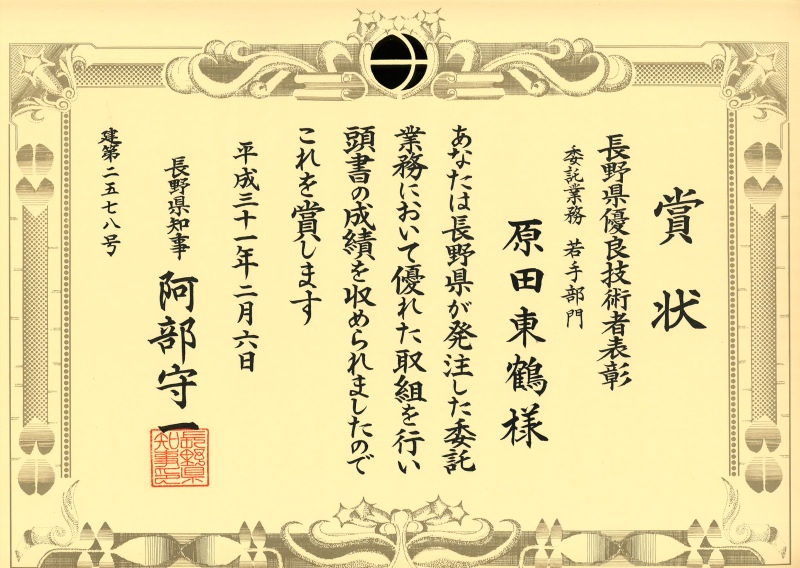

平成30年度長野県優良技術者表彰の受賞

この度、

平成30年度 長野県優良技術者表彰において、弊社より2名が表彰を受けました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

委託業務 一般部門

受賞者:森村浩之

業務名:平成29年度県単砂防等調査事業に伴う測量設計業務

委託業務 若手部門

受賞者:原田東鶴

業務名:平成 29 年度 防災・安全交付金(修繕) 橋梁補修(国道)事業に伴う点検業務

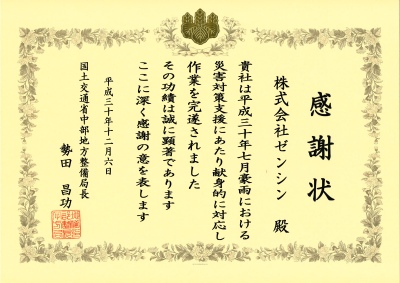

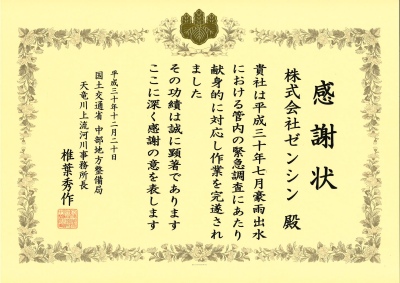

国土交通省中部地方整備局ならびに天竜川上流河川事務所より感謝状の授与

天竜川上流河川事務所と一般社団法人南信防災情報協議会で締結している「災害又は事故における緊急的な応急対策の支援に関する協定書」(平成25年3月)に基づく活動について、国土交通省中部地方整備局ならびに同天竜川上流河川事務所より感謝状を授与していただきました。

今後も、関係者の皆様と協力しながら地域の防災、減災に寄与していきたいと思います。

平成30年7月豪雨対策支援

平成30年7月豪雨に伴う広島県内(江田島市・三原市・安芸郡海田町)の被害における緊急的な調査支援として、二次災害防止のための緊急渓流調査いました。

平成30年7月豪雨対策支援

平成30年7月5日?6日にかけて停滞する梅雨前線に伴う記録的な大雨による砂防施設への影響を把握するため、直轄砂防事業区域において整備された砂防施設の状況確認及び緊急点検を実施しました。

2月の駒ヶ岳

2月の駒ヶ岳

こちらでは、1月も終わりになってようやく今シーズン最初の本格的な降雪となりました。

ちょっとした降雪はありましたが積もるような雪は初めてで、今シーズン初めて雪かきをしました。

とはいえ、中央アルプスの積雪も1月からあまり変わっていないようで、昨年と比べても少ないことがわかります。

さて、2月4日は二十四節気の最初となる立春です。

昔は生活上においては春が一年の始まりと考えられており、立春は言ってみればスタートにあたります。

ですので、「春」の響きから春が来たものと考えたくなりますが、

どちらかと言えば最も寒い時が過ぎ、これから徐々に暖かくなって春に向かうスタートだと考える方が良いようです。

まだまだ、寒い日が続きます。

[南アルプス]

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.3_セネガル

セネガル_貴重な生態系マングローブ林

セネガルについてはこの紀行文の中で取り上げたが、マングローブ林について再度取り上げる。アフリカ大陸の最西端の国セネガルの南西部には,サルーム・デルタがあり,そこには不思議なマングローブ林がある。標高1?2m程度の土地に平均樹高4?5m(1?20mくらいの幅がある)のマングローブ林が20万ha以上も広がっているのだ。これは東京都と同じくらいの面積である。

サルーム川とマングローブ林の遠景

迷路のようなデルタ地帯。一旦入り込んだら,磁石やGPSさえ利かなくなり,決して外界には出ることができなくなってしまうというブラックホールのような場所さえあるという。地元民が恐れている場所だ。誰もが恐ろしくてそこには近づかない。ある日,そんな迷路の様な水路をボートでゆっくりと進んでいるとマングローブ林の中から何かが突然飛び立った。「何だ。あれは。翼竜か?」ボートのエンジンの音に警戒したのだろう。羽根幅3mはあろうかと思われる巨大な鳥が,あっという間に飛び去った。これはオニアオサギ(Goliath Heron(英語), Ardea goliath(学名))だった。幸いにも我々はこのブラックホールから無事抜け出ることができた。

マングローブ林地帯を飛ぶ翼竜のような巨大なオニアオサギ

(羽根を広げると3m以上もある)

マングローブ林は,葉が海に落ちるとそれが養分となり,プランクトンが増え,プランクトンが増えると魚が増え,魚が増えると鳥が増えると言った食物連鎖が良く分かる。鳥でもとりわけ,ワシ,タカの猛禽類,大型のサギ類,ペリカン類など生態系の頂点に立つ鳥を見ることができる。生態系のピラミッドの頂点に立つ鳥などはその傘下に多くの生物を育んでいることからアンブレラ種と呼ばれている。アンブレラ種が住むには広大な面積の森林が必要であるが,ここではそれがマングローブ林である。つまり,ここは生物多様性を維持する貴重な森林なのである。

感潮水路(川に海水が流入する部分で、川が潮の満ち引き(潮汐)の影響を受ける水路)

牛も感潮帯を歩く

そして,このマングローブ地帯には約30万人という多くの住民が住んでおり,住民達は,永年にわたってマングローブ林を建築材や薪炭材の採取場として利用し,マングローブの海域を漁場とし,また,陸地は,農地として利用してきた。最近は,その風光明媚な景色に多くのヨーロッパ人も訪れ,観光の対象にもなっている。

トゥバクータ(地名)にあるホテルの前のマングローブ林

ところが自然か人為かわからないが気候変動が影響し,1960年代から雨量が減り始め,塩分濃度が上昇し,マングローブ林が失われつつある。貴重な生態系を維持し,住民の生活を維持するためにも少なくとも人為の影響だけは避けなければならない。物質文明の大きな流れは押しとどめがたいかもしれないが、せめて、パリ協定からアメリカは離脱せず、各国は温室効果ガスの削減義務を順守してもらいたいと思う。それが、セネガルで仕事をしてきた私の最低限の願いだ。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.2_メキシコ

メキシコーシエラファレス山脈の先住民_生き方の先生

メキシコも日本と同様に地震大国だが、一昨年はオアハカ州を震源とする地震もあった。私は1997年?1998年にオアハカ州のシエラファレス山脈の先住民地域で,仕事をしていたのでこの地域のことがいつも気にかかる。

シエラファレス山脈には言葉を異にする数部族の先住民がいる。約400年前にスペイン人征服者の殺戮から逃れ,山奥に移り住んだ人々の子孫である。この地域は標高が1,000m?3,000mの急峻な山岳地帯で,日本の地形に比べて尾根と沢が大きく,景観は雄大である。村は標高2,000m付近にあり,一番奥の村は舗装道路から未舗装の山岳悪路を60Kmも走った所にあった。

シエラファレス山脈の中の村、ラスニエベス(雪村という意味)

屋根がかかっているのはバスケットボールコート

この地域の唯一の資源は森に自生するマツである。1960年代から製材業者が道路を作ってやると称して多くの優良なマツを伐採し,買い叩いた。村は,多少潤った資金で,自ら水道,学校,教会等を整備してきた。道路ができたため,マツだけが益々伐られ,カシが伐り残され繁茂し,マツ林からカシ林へと遷移している。しかし,マツをいかに持続的に管理するかが村の存亡の鍵で,私はそのために働いた。

大きいものは樹高40m,胸高直径1mにもなるシエラファレスのマツ

村は閉鎖的だった。私を含むチームが村に受け入れてもらうまでは住民総会で何回も説明し,時にはつるし上げにも会ったが,村で仕事をする了解を得た。何の利益もなしにただで村の森林計画を作ってくれる人などいるはずはないと見られていた。しかし,一旦受け入れられ,打ち解け信用されると,今度は徹底的に協力してくれた。村では民家に下宿し,食事も頼んだ。高山で夜は冷えるが日干しレンガの家は,温もりを感じた。水は沢から村のタンクに溜め,そこから各家庭に配水する。夕方,屋外でのシャワ?は山からの冷たい風で,体が震えた。トイレは肥溜め式で,約30cmの高さの箱状の便器にお尻を向けてスキーの滑降のような中腰スタイルでやらなければならず,慣れるのに苦労した。主食はトウモロコシと豆。蛋白質はたまに卵が出た。毎日標高差1,000mくらいを歩いたが,体調は良くなり,テレビも新聞もなく早寝早起の健全生活だった。

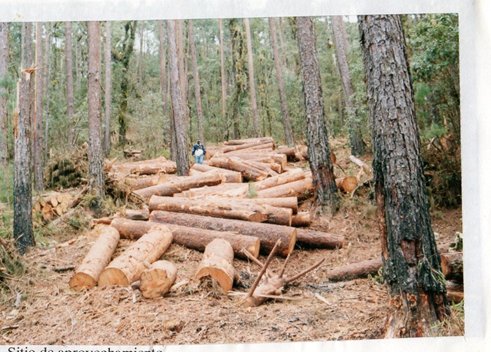

伐り出したマツ材をトラックに積む

虐げられてきた先住民だが,様々な面に伝統が伝えられていて,一緒に生活してみると落ち着きを感じた。物質的には貧しいけれども,誠実,素朴,人懐っこく親切で,精神的にはとても豊かだった。日本のあふれんばかりの物,資源の無駄遣いによる便利な生活。しかし,まったく異なった価値観で生きている彼らから学ぶことが多くあることを感じた。

【森林紀行No.7 アラカルト編】 No.1_エクアドル

エクアドル アマゾン川源流域の先住民の超能力

超能力とは一体何であろうか?人間の力では不可能とされるようなことができる能力だが、透視や予知あるいは念力などを除けば、五感が持つ力が人間以上で動物的であることだろう。

アマゾンの先住民達は現代人が持ちえない視覚と聴覚を持っていると思う。一緒に仕事をしていて、ヘビやタランチュラ(毒蜘蛛)など全く怖くないと言っていた。こちらの方が先に見つけるからすぐに捉まえることができるからだとのことだ。森林内で保護色であってもすぐに見つけてしまう。それほど視覚が発達しているのだろう。聴覚も次に書く様に遠くから音が感知できるようで、視覚とともに、発達しているのだろう。

一方嗅覚は発達していないと思う。なぜなら現代人には耐えられない風呂に入ったことのないような強烈な匂いを皆放ちながら生活していても何とも感じないのだから、逆に嗅覚は衰えているのではなかろうか?

さて、1986年2月3日,私はアマゾン川源流域の大森林の中,タラコアという名の湖の周辺で、森林調査を行っていた。森の道案内を先住民に頼んでいた。その日の夕方、この湖畔でその先住民と別れた。その先住民は森を詳しく知っており,翌日もこの周辺の案内を頼んだのだった。

「明日どこで落ち合ったら良いかな?」「ここに来てくれて,叫んでくれれば私はここに来る。」「えッ。それだけでいいのか?」「それだけで良い。」

翌朝、私がこの湖のほとりに来て大声で叫んでも彼はすぐには現れない。どこから現れるのだろうといぶかしく思い、何回も叫ぶ。するとはるかかなた湖の対岸にわずかに動くものがあるではないか。双眼鏡で覗くとカヌーである。じっと見ていると昨日道案内を頼んだ先住民が乗っているではないか。まさしく,昨日の先住民だ。

アマゾン川源流域のタラコア湖 開発が進んでいる。上部はナポ川

彼が湖の対岸からカヌーに乗って段々と私の方に近づいてきた。夢か幻か、あるいは映画の中の世界にいるようで、ワクワク興奮した。自然に溶け込んだ生活をしていれば人間の五感も動物のように発達するのだ。周辺の多くは伐採され農地などに開発されているが、今でもグーグルアースの衛星画像を見るとナポ川沿いにタラコア湖を捜すことができる。

アマゾン源流域の森林内の大木

つづく

1月の駒ケ岳

12月の駒ヶ岳

信州花フェスタ2019

来年、4月25日から6月16日まで開催される「信州花フェスタ2019」をご存知でしょうか。

メイン会場が信州スカイパークの空港周辺のターミナルゾーン(やまびこドームがあるところ)とサブ会場の国営アルプスあづみの公園の2地区と長野県烏川渓谷緑地でおこなわれます。

信州スカイパークの一角に建設する休憩所の工事監理業務で参加?させていただく事となりました。

久しぶりに、枯れ葉舞う”スカイパーク”に行きますと、公園の再整備工事が真っ盛り。

工事前の写真:中程にあるステンレス製のモニュメントが・・・

工事中の写真:モニュメントが消えた。(ちょっとわかりづらいですが、中央付近にあったはず・・・)

あちらこちらで工事が行われ、工事エリアを縫うように”公園利用者”が散歩やウォーキングなどをしています。

担当する場所に行くにも、遠くの駐車場からぐるりと回って歩いて行かねばなりません。(早く公園乗入許可証を取得せねば。)

工事中の写真 オレンジネット内は工事中。

工事フェンスに取り付けられた、会場イメージ図

松本空港滑走路脇のDエリア(北アルプスと花の丘)では、苗の植え付けが始まっています。15万本の花壇ができるそうです。地元の小学校が苗づくりに参加している立て看板も掲示

フェスタ事務局の話では、今の工事は年末から年明けにかけて完了する予定。以降、さらに多くの事業が発注され、3月には花を植えたり会場造りでピークを迎えるそうです。

担当業務が、まともにこれに巻き込まれたら大変と施工業者さん始め、上から下まで大慌てで準備や協議を進めています。

ともあれ、厳寒期に行われる工事ですので、想定通りには行かないことは皆さん承知の上ですし、待った無しでフェスタは開幕されるし・・・・

プロコン観覧記

10月末に“高専プロコン”を観覧してきました。全国高等専門学校プログラミングコンテストの略称です。高専ロボコン(アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテストの略称)に比べ地味な大会です。今年の本選は、国際プログラミングコンテスト大会を兼ねているとの事で、次の3部門のコンテストが開催されました。

課題部門:ICT活用による地域活性化に寄与する作品

自由部門:自由な発想で開発された独創的なコンピュータソフトウェア作品

競技部門:陣取りゲーム「巡りマス」

です。

【プロコン会場:アスティ】

先ずは、競技部門から観覧しました。

会場の床に最大12×12のマス目が描かれたA?Lのフィールドが12面設けられ、各フィールドで一斉に対戦が開始されます。両チームのエージェントがコマンダーの指示でマスを移動しながら陣地を占有し得点を競い合う、オセロと囲碁を組み合わせて複雑にしたイメージ?のゲームです。

結局、ルールは何となくしか理解することはできませんでしたが・・・。

各チームが開発したソフトウェアで作戦が組み立てられながらゲームが進行しますが、ビジュアル的には、いたってアナログ感が一杯です。試合が混沌としてくるとPCよりも、直感で次の一手を打っているチームも有るような・無いような・・・。

場内には、アリーナJDの実況放送が響き渡りますが、応援は時折声援が掛かるくらいで静かです。そんな中でもゲームはスピーディーに進行し、コマンダーがエキサイトする場面もあり学生達の熱気も伝わってきました。

【競技部門:対戦フィールド】

【ルールの解説:・・・よくわからない】

次に、課題部門・自由部門を見学しました。

一般公開されるのはデモンストレーション会場です。各校に割り当てられた展示ブースは2m四方のエリアで、高さ2.4mほどの展示用パネルと会議用テーブルが設えられ、学生達がスーツ姿でデモンストレーションを行っています。いくつかのブースで説明を聞きました。アイデアは理解できましたが、技術的な説明は難しすぎて・・・。

何れにしろ、開発したソフト・既往の技術の応用や転換・各校で研究や継承されているものを駆使して半年間で作品に仕上げ、作品の説明に熱弁を振るう学生たちの姿勢や真摯な取り組みに、こちらも惹起されてしまいました。

プロコンやロボコン共にではありますが、協賛企業が多い大会と感じます。プロコンは60社余りが協賛し、10数社が企業展示ブースを設けていました。

残念ながら、時間的に最後まで観覧できず、会場を後にしました。