湿度管理

この時期は加湿器が欠かせません。

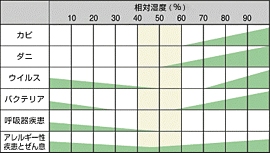

皆さん、ご存じのとおり快適な湿度は40から60%と言われています(下の表)。

湿度が高いとダニやカビが発生しやすく、逆に低いとウイルスが発生しやすく、風邪をひきやすくなります。

ということで、50%前後が快適な湿度ということです。

我が家はこの時期、加湿器が24時間フル稼働しています。

いい感じに50%をキープしています。さすがです。

ただ、加湿器を置くいい場所がなく、通路や床に置くため、これをおもちゃと勘違いするお方の餌食になり、電源が切れていたり、水の入ったトレイが外されていたり、吹出口にゴミが詰め込まれていたりします。

湿度管理は大変です。

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.5

植林への批判や調査

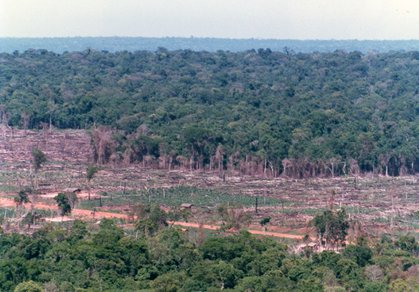

天然林を伐採して人工林へ転換することへの批判

これは後に植林を実行した時に、批判されたことである。パラグアイの自然保護派は、天然林を伐採して人工林に転換するのは、自然破壊であると。

日本でも戦後同じ様にクヌギ、コナラの自然林を伐採し、スギ、ヒノキの人工林に拡大造林を進めてきたのと発想は同じであった。確かに天然林状態であれば、生物多様性は高いし、生態系も保護されるであろう。

しかし、自然林のままでは樹木の成長は遅いし、目的とする材が必ずしも生産されるわけではないので、生物多様性などは劣るが、ある面積に限っては人工林とすることもやむを得ないであろう。

あるいは放棄された牧場などで、森林に回復すべき土地などがあれば、そのようなところで人工林を造成できれば良かったのであろう。技術的には、木材の生産ということと生物多様性が維持できるように、伐採の面積を小区画にして群状に連続させないというような方法を採るのが良いのであろう。

とはいうものの、それまでのパラグアイの巨大な森林破壊を見れば、パラグアイの自然保護派もその阻止へもっと早く動くべきだったろう。しかし、独裁者の大統領ストロエスネルの下ではそういった自由な活動はできなかったのである。ストロエスネル大統領の失脚後、国民は政治的な抑圧から解放され、自由に活動できるようになったので、むしろ批判は自由な意見が言えるようになったことと、歓迎すべきことなのであった。

近隣の植林地(エリオッティマツ)

調査

調査地の形状と測量

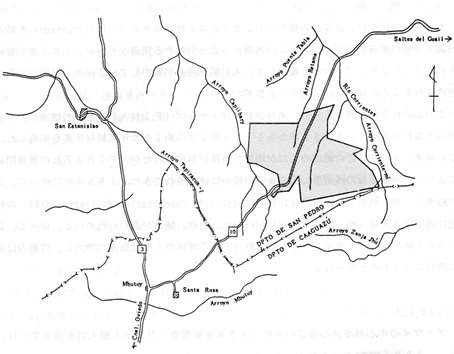

その暫定的な27,000haの位置は次の図に示すような形で調査地のほぼ中央に道路が、東側と西側を分けるような形で走っていた。

当初の対象地域(27,000ha)

この時中央の道路をトランシットで測量をした。平らに見えた中央の道路も思ったより標高差があり、傾斜があるところでも3%(100mで3mの標高差)にも届かないが、約10kmの総延長では、50m以上のアップダウンがいくつかあった。平らに見える土地も意外に波打っている土地であることがわかった。

この調査地内のほぼ中央付近東側にはセロ・ドス・デ・オロ(Cerro dos de Oro:金の2つの丘)という標高約380m(麓は約250mだったから、頂上には約130m程登る)の双子山のような山があり、調査地を見晴らすため良く登ったものである。

このセロ・ドス・デ・オロの山頂を結ぶロープウエィでも作れば、将来は観光地としても使えるなあと思ったものである。この話を長官にすると、「それは良いアイデアだ。是非実現したいものだ。」とその気にさせてしまった。

森林調査や土壌調査

私は、森林調査を中心に行っていた。森林調査は、先にも記したが土地立木評価に必要なもので、行ったものである。標本地を設定してその中の樹木を調べたのである。小さい樹木は薪炭用に使うということで、更に小さい標本を設定し、調べた。北東部での森林調査の経験があったので、普通の標本の大きさは100m×40mの小さいものとし、胸高直径(木の高さ1.3m地点の直径)10cm以上の木の樹種、樹高、枝下高までの高さ、直径などを調べた。

土壌調査も行った。私も森林土壌の調査はそれまでもかなり行っていたが、ここに来た土壌の専門家の方に随分と教えてもらった。植林するには、土壌の種類に応じて植栽する樹種を決めるのであるが、その判断するために行ったものである。

土壌

森林土壌の調査は土壌の化学成分を分析するものではなく、幅1m、深さ1mくらいの穴を掘り、その断面を観察し、土壌の層位、色、硬さなどを観察と簡易な機器を使った値に基づき、土壌のタイプを判定するのである。ただし、土壌の酸性度pHを正確に測ったので純水を手に入れるのに苦労した。

調査地の土地は波打っているものの概ね平坦で、大きくは肥えている土地と肥えていない土地の2種類、その中を細分して4種類程度に分けられるものだった。これも調査をしてみて分かったことである。

土壌はアクリソルと言って砂岩を母体とした赤色の土壌であった。時々鉄塊もあった。昔学校で習ったラテライトの一種であるが、現在の土壌タイプは、かなり細かく分類されている。

川沿いなど土地がわずかでも低くなると土壌の養分が流されグライ化(土壌中に水分が多くなり、酸欠となり、白色化する)されている土壌もあった。土地の良い方は赤色の砂地で、肥えていない方は養分が流され白色の砂地であった。

水量調査

調査地の中に幅3?5mくらいの小川が流れており、この水を苗畑の水源にするため水量調査なども行った。これはいたって簡易な方法で行った。川の中央の点と中央と両川岸の計3点の深さを測り、断面積を計算し、その点を流れる浮きの単位時間の距離を測り、流量を計算するというものである。季節を変えて測ったが、乾期でも水量は十分にあり、苗木生産には十分過ぎる水量があり、水供給には問題ないことがわかった。

調査地内を流れていた小川

ヘビが多かった現場

1983年10月25日(火)は調査中に森林の中の大きな木から枝が落ちてきて、森林局の共同調査者の頭に当たって出血する怪我があった。幸い大事には至らなかったが、念のためレントゲン検査を受けるようアスンシオンに帰した。

そういう日は、他にも変なことがあるもので大きなヘビを見た。アナコンダの子供だったかも知れない。

ヘビといえば、ある日調査している時に体をくねらせて横飛びをするヘビを見た。体は黒く長さは2mくらいあった。1mくらい飛び跳ね、結構早いのだ。ヘビが横飛びをして私の方に近づいてくるので、私も驚き飛び跳ねて避けた。

つづく

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.4

悩まされ続ける土地問題

勧業銀行の抵当物件だった土地

前回述べたように、計画を作成する土地は、勧業銀行の抵当物件であったため、所有者は私有地から国立の勧業銀行に変わった。つまり、国有地となったため、その一部の2万7千haが森林局に払い下げられることになったのである。

パラグアイ森林局は、それまで大規模に植林を行った経験がなかったため、我々が造林計画作りのために派遣されたのである。

最終的な結果

途中、計画地の大部分を軍が住民に分譲してしまい、土地をかすめ取られてしまった。最終的に作成した造林計画は、約1万1千haの土地の中の6,600haとなった。日本ではこれほど大面積の造林計画はないだろうが、平地なのでできるのである。かなり緻密なものができ、この計画は今でもモデルとして使えるほど良い計画だと思っている。植林方法や保育方法などを計画した事業計画とその事業計画を実行するのに必要な資金の調達や返済などの計画した資金計画も作成したが、残念ながらどこも融資してくれるところはなかった。これは南米全体が超インフレに進んだという当時の社会背景が影響し、融資しても返済の可能性が少ないと見られたためである。計画では利益がもたらされるように様々に工夫したのであるが。

しかし、我々の作成した計画書に基づき、その後日本が援助し、植林を行った。ただし、全面積までの植林までには至らなかった。

森林が焼かれ農地に転換されていく

既に作成されていたFAOの報告書

調査を取り巻く状況は、あいまいなもので、まず状況を正確に把握する必要があった。まず、我々が計画を作る前にFAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations 国連食糧農業機関)で既に同じような計画を作成していたのだが、何故その計画が実行されなかったのか私には疑問だった。いろいろ調べて行くとその計画は基礎資料として作成されたが、融資申請用の書類とまでには至らなかったとのことだった。

この計画を私は精査したが、造林計画実行に必要な施設や資金計画などは良くできており、具体的な植林箇所の指定などの技術的根拠や融資の返済計画などが少し説明不足かなと思える程度で良くまとまっていた。

FAOの報告書が利用されなかった経緯

何故これに基づきどこかの金融機関に申請しなかったかを森林局の長官に聞いてみた。すると、これに基づき、BID(Banco Interamericano del Desarrollo 米州開発銀行)に申請するつもりで、打診したところ、その段階で断れたとのことだった。当時BIDには、50年間無利息の融資枠があり、それを借りることを目的にFAOで計画を作ってもらったとのことであった。しかし、打診した時にBIDには、既に無利子で融資する原資がなく、その条件にあわなくなったとのことである。その後、BIDでは利子2.5%の融資枠も作ったが、それも利用できなくなっていたとのことである。南米全体で既に社会状況が変わり、インフレも激しく7.5%の利子でないと貸せない状況になっているとのことであった。2.5%でも返せないのに、7.5%で返すことは、到底不可能なので、申請は取りやめ、日本に再度計画作りを頼むことにしたとのことであった。造林の実行には初期投資が必要で、最も良い技術を用いたとすれば、生産材から利益を得て、何%の利子までなら返済が可能なのか、借りる先はBIDでも日本でもどこでも構わないから、もう一度最良の計画案を作ってもらいたいとのことだった。

何ともおかしな話

それにしても昔のBIDには50年間無利息で貸してくれるという信じられない有利な条件の融資があったものである。しかし、そもそもFAOで作った案でBIDでの融資が受けられないのだから、計画を作り直してBIDに申請してもそれが通るのは難しいと思われた。おかしな話と思った。

日本が融資するなら、儲けとかは考えないで、赤字覚悟で政策的に援助を行うなどとしなければ融資は、無理な話であると思ったものである。FAOも相当な資金を拠出して造林計画の報告書を作成したのだろう。それが使われなかったのは計画作成費が無駄になったということである。

パラグアイの森林局あるいは政府全体が、計画作成の前段階からBIDと交渉し、融資枠を獲得しておかなければならなかったであろう。常識的に行っておくべきことを怠っていたことに大きな問題があったのだろうと私は思った。そして、この怠慢が我々の計画作りにも大きな悪影響を及ぼすとは最初の段階では思いも及ばなかった。

計画作成過程の効果

尤も我々の作った計画も結果的には一部しか使われなかったことからFAOの場合と同じく、計画作成費の一部は無駄になったようにも思える。しかし、発展途上国では往々にしてあることで、計画通りにものごとは進まないことが多い。

とはいえ、日本人が協力し、ものごとを誠実に実行したり、不正なことは一切行わないといった我々の態度やモデルとしても使える造林計画ができたことは、少なからずパラグアイの森林局の職員にも好影響を与えたであろうから、協力自体は決して無駄とはいえず、相当な効果を上げたと思う。

いつまでたっても移管されない土地

さて、何度も取り上げているように調査をする上で我々にとっての大きな問題は、勧銀から森林局への土地移管が調査開始時点でなされていなかったことである。その時は勧銀の土地であったが、森林局のものとして登記されていなければ、軍がからんでいるので軍の土地となってしまうかもしれなかった。また、勝手に入ってくる入植者も多く、一旦入植してしまえば、排除するのも難しく、土地登記が急がれているのであった。

言ってみれば調査以前に決まってなければならない最も肝心なことが決まっていなかったのである。発展途上国ではありがちなことである。しかし、後の経過を考えると森林局の土地として登記されたとしても同じ様な経過をたどっていただろう。

なにしろ、森林局の土地となる予定の土地の境界は暫定的なもので、正確なものではないから、測量をして境界を確定してもらいたいという要請も含まれていた。日本でも山の境界はあいまいなものであるし、昔は見取り図だったので、そんなものだろうと思っていた。

土地登記も進まない

パラグアイに到着後、土地はまだ登記されておらず、相変わらずその手続き中とのことであった。森林局の担当者や森林局の長官には我々はいつも「土地登記を早くしてくれ、そうでないと計画地域が定まらない。」とプッシュするが答えはいつも同じで「それはすぐに終わるはずだ。」とのことで一向に終わらないのだった。

森林局の上部組織の農牧省の企画庁にも直接何回もプッシュするが進まなかった。最終的には、土地移管の話はついたが、1年半後の調査終了時にも、正式に森林局の土地に登記されたという話しにはならなかった。

大前提が崩れ、立て直すために苦労する

このように肝心なことがあいまいなままに仕事が始まるから、実際に現場の最前線で仕事をする我々のような調査チームは苦労させられるのである。仕事を始めるということは、当然、大前提が決まっていて始めるものであるが、大前提は崩れるのが当然であるかのごとく、発展途上国では崩れるのである。だから、「法律は破られるために存在する。」などという言葉がことわざのごとく言われるのである。

そして本来構築されているべき、その大前提を我々調査チームが新たに構築しなければならず、本来の仕事を行う前に、多大なエネルギーを注ぎ込まなければならないのであった。森林局のものになっていなければならなかった土地が、まだ宙ぶらりんで、いずれは森林局のものになるはずだということで、調査は見切り発車がされていたのだった。

かすめ取られていく土地

この土地問題がすぐにかたづかなかったのは、軍が絡んでいたからだった。この土地が払い下げられるのが軍と森林局であったことで、パラグアイでは軍の力が圧倒的に強く、農牧省も軍には強く口出しできなかったからである。そして多くの土地が軍にかすめ取られて行ったのである。

土地に関するもう一つのあいまいさ

また、勧銀から払い下げられる土地についてその土地代金を森林局が勧銀に支払うものなのか、勧銀から森林局にただで払い下げられるのかもはっきりしていなかった。これがはっきりしないと資金計画が成り立たないのだ。

現状は良木が抜き伐られた跡の天然林であるが、残った天然林の販売可能な樹木を製材用に売り、残りの小径木やかん木を薪炭材用に売り、その儲けを造林費用の足しにし、その伐採跡地に植林する計画であった。

そのため、前述したように、この調査で土地と立木の評価をしてもらいたいというのが森林局の希望だった。いずれにしても土地代金を勧銀に支払うにしても支払わないにしても土地と立木の金額を出すことにした。勧銀に土地代金を支払う場合は、立木の販売収入で支払った後にその金額が余れば、その金額を事業費の足しにする。また、土地代金を支払わない場合には、立木の販売収入全部を事業費の足しにする。ということで、計画作りに進んでいった。

つづく

1月の駒ケ岳

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.3

調査の背景など

農牧大臣を表敬

翌1983年10月10日(月)には、農牧大臣を表敬訪問した。日本で大臣に会えることはめったにないし、パラグアイとはいえ大臣とはめったに会えないので、どのような感じであるか興味はあった。会ってみるとかっぷくが良く、落ち着いており、見た目は非常に貫禄がある。中身は汚職にまみれているのであろうが、そんなことはみじんも感じさせない。

当時パラグアイの南東部にある巨大なイタイプのダムがあるヤシレタ地域で、日本は農村地域の開発計画作成のための調査も行っており、我々のカピバリの調査は、それと並ぶ大きなプロジェクトと考えているとのことで、期待を示された。あたりさわりのない表面的、形式的な挨拶であった。

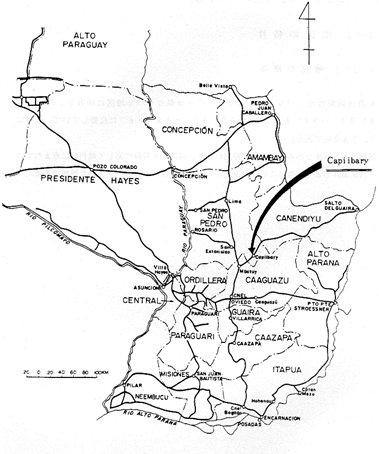

調査対象地の位置

調査対象地はパラグアイの首都アスンシオンから東の町コロネル・オビエド(Colonel Oviedo)に向かい、そこから国道を北に向かってブトゥ(Mbutuy)まで行く。ブトゥから北東のブラジル国境の町サントス・デル・グァイラ(Santos del Guaira)方面に向かって約20km程行った所である。アスンシオンから約225kmの距離である。

パラグアイ東部の地図と対象地域

パラグアイ自体が全体的に平坦で車は走り易かった。当時舗装されている道路も道路網も十分ではなく、道路状況は決して良いものとは言えなかったが、ブトゥまでは舗装されていた。また、ブトゥには調査基地とした小じんまりしたペンション(ホテル)もあり、北東部調査の時のようにキャンプをしながら調査をするということはなかった。一カ所に落ち着いていられ、仕事上の困難さはつきまとったが、肉体的にも精神的にも比較的落ち着いていることができた。

調査が始まった経緯

前述したように調査を行う予定であったカピバリの土地の面積は、当初2万7千haであった。ここは、もともとは、大森林であり、グアラニー族のインディオが住んでいたのだろうが、所有者がいない土地は政府のものであることからしてパラグアイ政府のものとなっていた。それが、F社という製材会社に買われ、F社の所有となった。

F社の倒産

F社はこの地域の優良の良木のみを伐採し、製材をしていた。その事業を行うに際してパラグアイの国立勧業銀行から融資を受けていた。融資を受ける際、この土地を担保とした。しかし、優良木を伐採してしまうと、まだまだ木材としては使える良木が沢山残っているのであるが、倒産してしまった。

思うにこの倒産は計画倒産に違いない。儲からなくなったから夜逃げ同然のように逃げたのだろう。F社が銀行からいくら融資を受けていたかはパラグアイ側の事情でありわからないが、土地購入代金や施設・設備費以上の多額の融資を受けていただろう。調査地域内の製材所にはまだまだ使える直径1.8mのバンドソー(帯鋸)が2台、1.2mのバンドソーが5台、丸鋸が多数、その他送材台、フォークリフトやボイラー室も残されていた。もったいないことである。持ち去った機材類も多数あっただろう。

また、返済状況もわからないが、返済猶予期間(資金を借りて何年か経過した後に返済を開始する、返済を待ってもらう期間)があったとのことから、全く返済していなかっただろうと推測された。優良木を伐採し販売した代金は、丸儲けであっただろう。優良木以外は残し、F社にしてみれば、用済みのカスの森林を残してトンズラしたのだろう。

勧銀にしてみれば、だまされたようなものだが、誰かが一枚噛んでいたのだろう。このような不正が当時数多くパラグアイには横行していたと思われ、そのために大森林は消滅してしまったのである。

F社の関係者にしてみれば、日本の技術協力チームもカスの森林を何とかするように計画作りを頼まれて、憐れなものだと思っていたことだろう。

それでも残っていた森林の見た目は立派で、相当量の大木が残っていた。私はこの時、土地立木評価を行うため、森林調査を行い、その結果から優良木以外でもかなりの量があり、相当な額に相当することが分かった。優良木があった原生林状態のときは、大変な価値があったと推定された。それが数年間の間に伐採されてしまったのである。

伐採されて牧場や農地に転換されていく森林

つづく

吉祥

あけましておめでとうございます。

ずいぶん長いこと「ぜんしんの日々」が止まっております。

新年ですので、新たな気持ちで再スタートいたしましょう。

私自身も幸先のよいスタート!と嬉しく思ったことがあったので、ちょこっと自慢です(–; スミマセン

元旦の初詣で引いたおみくじが「大吉」でした

そして昨日、某スーパーでのお楽しみ抽選会で 「一等」 商品券¥5000 ゲットしました

しかも1回のみの抽選で ! もうルンルンです ♪♪♪

【笑門来福】 笑顔で過ごせる一年でありますように (^^)v

12月の駒ケ岳

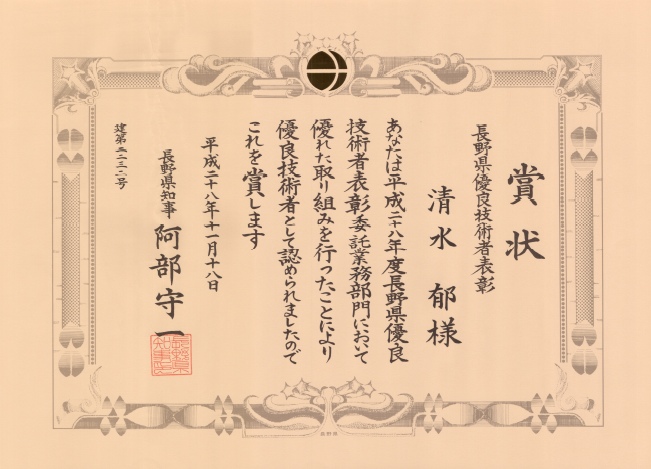

平成28年度長野県優良技術者表彰

このたび、平成28年度長野県優良技術者表彰において、弊社より2名が表彰を受けました。

関係者の皆様方には、この場をお借りして御礼申し上げます。

今後とも、さらなる技術の向上に努めてまいります。

受賞者 清水 郁

業務名 平成27年度 高遠ダム堆砂測量業務

受賞者 代田 竜介

業務名 平成26年度 社会資本整備総合交付金(広域連合)事業に伴う物件調査業務委託

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.2

最初の会議

第1回目の調査

日本を出発

1983年10月7日(金)に最初のカピバリ地区の調査のため日本を出発した。パラグアイまでは、すでに北東部の調査で何回か通った道である。

メンバーは、6名、団長は当時学会でも有名な方だった。四谷から京成上野に行き、2時のスカイライナーで成田へ向かった。この時、何故か成田空港での警戒が厳しく、多数の機動隊員が立ち並び、パスポート検査が入念だった。

書類や森林調査道具、それに個人の荷物を先に成田空港に送ってあり、全員で10数個もあり、かなりの個数であった。午後4時に荷物を受け取り、午後5時に手続きを済ませ、税関を通る。出発まで、今はなくなったバリグ航空の待合室で過ごし、午後6時半のRG833にてロスアンゼルスに向けて飛び立った。

機内にはこれから始めてパラグアイに向かう青年海外協力隊の隊員も数名乗っており、話をするとこれから海外での仕事に臨む意気込みや気負いといった若々しさを感じた。ロスアンゼルスまでに食事が2回。到着したロスアンゼルスでは時差で眠い。アメリカではトランジットでも入国しなければならない。荷物が多いのでその出し入れに、いつも一苦労させられた。入国数時間の後、ロスアンゼルスからペルーのリマに向かった。ロスアンゼルスからリマの間にも2回の食事がでた。

アスンシオンへ

リマに到着したのは夜中であった。リマの空港で数時間の待機の後、リオデジャネイロに向けて飛び立った。リオデジャネイロには翌日10月8日(土)の午前7時半に到着した。飛行機は1時間半遅れた。やれやれパラグアイに近いところまでようやく着いたかと思ったが、ここからが大変だった。通常リオデジャネイロからアスンシオンまでは約3時間であるが、この時は10時間以上もかかった。

乗り継ぎ便はRG900でリオデジャネイロ11時発であったので3時間以上の待ち時間があった。多少遅れたが乗り継ぎ便との間に余裕を持たせておいて良かった。安心していられる。待ち時間の間に朝食のサービスがあり、朝食券をくれた。空港の上階のレストランに行き、朝食を食べた。リオデジャネイロの空港はきれいで、出発便の案内がポルトガル語ではあるが、女性の声でとてもゆっくりと丁寧に言っているように聞こえた。

11時に予定の便のRG900に乗り込んだが、機体のテクニカルプロブレムということで、一旦降りるようにとのアナウンスがあった。飛行機の整備は大丈夫なのかなと心配になる。そしてもう一度食事券をくれたので、その間にまた食事をする。バリグ航空の脂っこい食事を連続6回と食べ、さすがに食べ飽きた。

約8時間と大分長く待たされたが、午後3時過ぎにようやく出発することができ、サンパウロ、イグアスに降りた後に、アスンシオンには午後6時に着いた。やれやれであった。日本から約40時間、機内で仮眠を取っただけだった。

イグアスの滝を訪れたときの写真。

予定より相当遅れて夕方になったが、アスンシオンに到着し、空港では関係者と森林局の長官とその息子さんまでが出迎えてくれた。

空港から市内までは車で約30分。ホテルはパラナホテルであった。円高とグアラニー安で我々もプラサホテルから少し格上のパラナホテルに泊まれるようになった。特に高級なホテルというわけではないが、清潔で一人でいるには十分な広さがあり、日本のビジネスホテルとは比べものにならないくらい居心地は良かった。

今回の通訳を頼んでいる方もホテルで待っていてくれた。眠いのを我慢して早速仕事の打合せである。

その晩は、内山田へ食事に行った。内山田は日系人の経営しているホテル兼レストランで、すきやきが専門だ。機内で一緒だった協力隊員も来ており、ここで、全く時間が経っていないのに再開を喜んだ。

最初の会議

パラグアイ側の大きな希望

到着翌日1983年10月9日は日曜日であったが、午前中パラナホテルの会議室を借りて、最初の会議を開いた。パラグアイ側の森林局から長官始め数人の担当官が出席した。

誰でも希望は大きく持つ。特に南米人は大風呂敷を広げたがるからであろうか。長官は、大きな構想を語った。今回の造林予定地の土地2万7千haが森林局の土地となる予定で、そこに植林をしたい。パラグアイ側の希望としては、マツ類を約1万ha、郷土樹種を約3千ha、残りは天然林として保護したいということだった。

パラグアイでは林産物は畜産物に次いで重要な外貨獲得の収入源となっていた。当時パラグアイの人口は約300万人(現在は倍の約620万人:2010)、牛は人口以上に多いと言われていた。広大な森林が牧場に転換されていった最盛期である。

林産物は、もちろん天然林からの抜き伐りだけで、持続的生産など考えないで、あるだけ伐って儲けてしまおうという無計画なものであったから森林資源は急速に減少・劣化しているのであった。

造林予定地ガピバリの森林。当時既に良木は伐採され、

その後残った劣化した森林。道路沿いは農民の入植が見られた

植林に関しては、それまで個人か民間会社で数haから数10ha程度の植林を行ったことがある程度で、国営の大規模植林などなかったのにもかかわらず、国直営での大規模造林を望んだ。また、植林木を使って、パルプ工場などを設立し紙を輸出し、林産業を振興させ、技術普及に役立てたいなどとバラ色の構想を語った。

本当にそのようになれば良かったが、やはり土地の管理ができなかったということから、そうは問屋が卸さなかったのだ。

つづく

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.1

土地問題の難しさ

森の中での調査を始めて約3週間が過ぎようとしていた1983年11月3日(木)のことだった。どこからともなく現れたここカピバリの農民達に囲まれた。

「お前ら何をしているのだ。ここは俺達の土地だ。黙って入って来て何をしているのだ。早く出て行け。」

「おい、カブラル。やばいな。彼ら険悪な雰囲気だぞ。ここはお前の出番だ。うまく説得してくれ。」と私がパラグアイ森林局の共同作業者のカブラルに言うと、

「まあまあ、皆さん、落ち着いて。我々は森林局の技術者です。」とカブラルは農民達を説得し始めた。

「森林局の者がここに何しに来た。」

「ここは国有地になる予定の土地で、ここで植林をすることになっています。そのため国有地の確定のための測量をしています。」

「でたらめを言うんじゃあない。ここは俺達の土地だ。かってに入るな。もう俺達は住み着いているんだ。」

「カブラル、待て、待て。彼らに直接説明しても分からないぞ。今は刺激することは避けて、遠まわしに説明しろ。」と私が言うとカブラルは、

「まあまあ、皆さん、落ち着いて。落ち着いて。ここは国有地ですよ、国有地。皆さんの土地ではありません。」と相変わらず直接的に説明する。

「そんなことはねえだろう。ここには所有者はいねって聞いたんだ。」

「いいえ、ここは昔製材会社の土地でしたが、今は、銀行の土地となったのです。その後政府の土地になる予定で、ここに植林する予定です。」

「待て、待て、カブラル。彼らに土地の状況を正確に説明したって、理解されないぞ。ほら、彼らは益々怒っているぞ。」と再度私が言うと農民は

「いいか。お前ら。そんな小難しいことは、俺たちゃあ、知ったことはねえ。何しろ俺たちゃあ全財産売っぱらって、遠くから一家そろって移り住んできたんだ。それに見ろ。畑には植えたんだよ。マンディオカを(サツマイモのような根茎があり食用にする)。森を開墾して畑にしたんだよ。耕し始めたんだよ。ここは俺達の土地だ。今さら出て行くところはねえ。」

我々を取り囲んだのは、この周辺に移り住んできた農民10数名である。彼らの数人はライフルを持っている。その他はマチェーテ(南米の蛮刀の様なナタ)を持っている。雰囲気からすると、どちらかといえば人の良いおじさん達が、単に我々を脅して追い返そうとしているだけで、発砲などはしそうもなかった。

南米の地図

我々は日本人の調査団員数名に共同作業者のパラグアイの森林局の技術者数名、それに作業員などと人数は彼らと同じくらいだった。しばらく、彼らが暴力を働かないように、なだめるようにおとなしく話し込んでいたが、らちが明かなかった。

この時に農民達をなだめたのは、我々日本側調査団の責任者だったSさんだった。南米は初めてであったが、東南アジアでの仕事のキャリアが長く、現場の住民相手に鍛えた手八丁口八丁で一旦は農民達の矛を納めさせた。

結局、我々は当面皆さんの生活に迷惑はかけないように測量などの仕事を進める。ただ、森林局の幹部が、皆さんに説明するためここへ来て話すことになるだろう。また、周辺に軍隊の土地となるところもあるので、それらが今後どう関わってくるかはわからない。とそこでの結着は先延ばしにし、調査を進めることで、その場での住民達の了解を得た。

ここは、パラグアイのサン・ペドロ県のカピバリ(Capibary、先住民の言語グアラニー語ではカピバルゥーと発音するが、ここでは日本語表記に従いカピバリと書く)という地区で、我々は造林計画を作成するための調査を始めたのである。しかし、土地所有のあいまいさにより、最終的に我々は、当初の予定の土地の半分以上もの多くを手放さざるを得なくなったのだ。

なかなか厄介な仕事ではあったが、そのような経緯も含めて、前回のパラグアイの北東部の紀行文につづき、今回はカピパリでの造林計画調査について記したい。

パラグアイの地図