【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】No.25

物を大事にしないこと

ウラテンガ村では、壊れた車やほったらかしにした道具が目についた。車の壊れたものは仕方がないが、この村まで走ってきてここで壊れたものであろう。その後部品などを取りだして使っていたのだろうが、物が少ないのだからもっと丁寧に部品を取り出せばいろいろと役立ちそうなものは沢山あるように見えた。しかし、その場限りがしのげれば良いのであろう。必要なものだけが抜き取られた車が打ち据えられていた。

釘やカスガイ、スコップやジョウロなども外にほうりっぱなしである。道具は少ないのに使ったら使いっぱなしできれいに洗ってしまうなどの手入れをしない。物を大事に扱うとか、もったいないという感覚がないのであろうか?プロジェクトでは村に倉庫を作ったのでせめて道具は倉庫に大事に保管してもらいたいと思う。

壊れた車

ほうり投げられている釘やカスガイなど

スコップ。柄を三角形にして力を込めれるような工夫はない

道具はほったらかしで、大事にする姿勢がない

プロジェクトで作った倉庫。

せめて道具を大事に保管してもらいたい

物作りのレベル

次の写真は、ダンドゥグ村へ行った帰りに休憩したシデラドゥグの店屋で見た椅子やテーブルである。あまりにいびつである。ごく簡単なものもきちんと作れない。何故いびつにしか作れないのか不思議である。メジャーを使わなくともせめて紐くらい使って長さを合わせることくらいはできるだろうが、それもしないのだろう。目分量にしてもあまりにひどすぎる。どこにもきちんとしたバランスの良い椅子やテーブルがないので、バランスがとれたものをいびつと感じているとしか思えない。

シデラドゥグの食堂のテーブル

椅子もテーブルもどこか1本の足が浮く。

右下のヤカンは手洗い用のもの

傾いている長椅子の足

つづく

細長いトマト

今年も畑を少々やっております。

細長いトマト…

イタリアントマトのサンマルツァーノというトマトが赤くなってきました。

調理用だそうです。

生でも食べられないことはないですが、

オリーブオイルと塩で炒めるだけで美味しくなるらしいです。

また、通常のトマトより「リコピン」が豊富なようです。

リコピンの効果について調べてみると、

・血流改善効果

・生活習慣病の予防・改善効果

・肥満予防効果

・代謝の活性化

・美肌効果

・視機能改善効果

・ガン予防

などがあります。

ヨーロッパでは「トマトは医者いらず」とも言われているそうです。

美肌効果までは望みませんが(あってもいいですが…)、老化が進行する私には良い食材です。

SAK

絶対・・・

6月は梅の作業に追われました。

まずは 【青梅の砂糖漬け】 です。

毎年10キロ位漬けます。夫が験担ぎで毎朝食べます。

収穫 → 選別 → あく抜き → 塩漬け → 種抜き → 塩出し → 本漬け

この行程を土・日休みの2日間で全て済ませようとするので、

かなりの苦行・・・強制労働です・・・終了時間が夜中になった年もあります (–;

翌週は 【梅酒】 です。

夫は晩酌をしないので、こちらは自分用です。

なので苦になりません。 鼻歌交じりの作業です。

今年はブランデーバージョン(右)も作ってみました。

完成が楽しみです ♪

そして昨日は完熟梅を使った 【梅干し】 に挑戦しました。

日頃からとてもよくしていただいている知人の方に

『絶対に失敗しない漬け方』ということで教わりました。

ふと思い付いたように梅干しを作ってみたくなり、挑戦しては失敗して・・・

を過去2回経験しております。

でも、今回は大丈夫です。

なんたって絶対に失敗しない!!のですから。

繰り返します。

絶対に失敗しないのです・・・?!

一抹の不安を感じるのはなぜでしょう・・・

N.A (^^)V

7月の駒ヶ岳

一同で

ozaです。

豪雨によって災害の起きている地域は心配ですが、梅雨に入ったのに駒ヶ根市はまとまった雨が降っておりません。

水不足が心配です。

さて、話は変わりますが、6月27日にoza家一同で新江ノ島水族館へ行ってきました。

心配していた雨も上がりました。

圏央道が茅ヶ崎まで開通しているおかげで、渋滞もなく快適に旅行が出来ました。

「道中の写真」

三時間ほどで平塚市へ到着!親戚の家に少々寄り道をして水族館へ向かいました。

水族館脇のビーチは海の家建設ラッシュとサーフィンを楽しむ人で活気に溢れておりました。

「江ノ島」

水族館が新しくなってから、初めてで楽しみにしておりました。

子供たちは大はしゃぎ!!(兄が一番大はしゃぎ!!)

「水槽に張り付く子供たち」

「テンションMAXの兄です」

やっぱり水族館は癒されます。

「イワシの群れ」

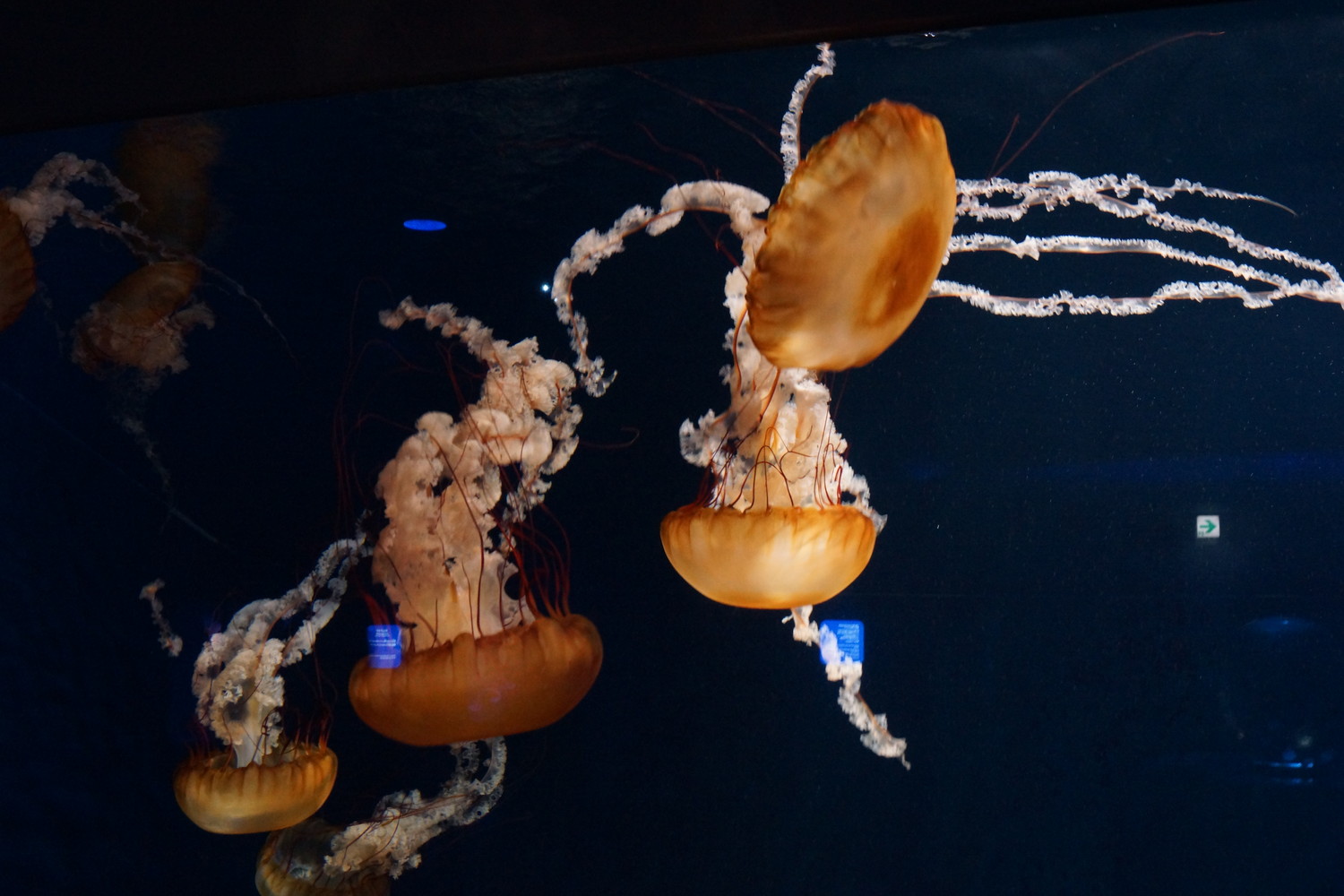

「クラゲ」

「なまえ忘れました」

「エイです」

「ペンギンと娘の手です」

「イルカショーです」

帰りに藤沢駅近くのお店で海鮮丼をいただきました。(すごい大盛りで食べるのに夢中で写真を撮り忘れました)

みんなの予定がうまく合わず日帰りでしたが、楽しい旅行でした。

次は何処へ行こうかな?

oza

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.24

食事関係の技術

臼と杵

臼と杵は数万年前から利用されていた歴史がある。大昔とは形は違うだろうが、それが今でもずっと使い続けられているというのはすたれない技術だ。この辺りの杵は真っすぐで上下に突く杵で、日本の餅つき用の斧形のものとは異なる。ミレット(キビ類)やソルガム(モロコシに似たイネ科)を突くのに適している。しかし、近年粉ひき機が導入され始め、この半永久的技術もすたれていくのかもしれない。

臼と杵と斧(ウラテンガ村)

三つかまど

この三つ石かまどは、伝統的に太古からずっと使われてきたものである。熱効率も薪の消費量も考慮しなくて良いなら屋外で使用する場合には、煙の害も気にならないし、単に石を三つおけばいいだけなので住民はこれを好む。

伝統的三つ石かまどによる煮炊。ウラテンガ村

トウモロコシをペースト状にしたものを煮ている

鉄製かまど

写真の鉄製かまどはブグッソー村のものである。これはどこかの団体で援助したものであろう。これをずっと使い続けているのは使い勝手が良いからであろう。普通はすぐに三ツ石かまどに戻ってしまうのである。

鉄製の改良かまど。ブグッソー村

並んだ鉄製改良かまど。ブグッソー村

粘土製改良かまど

写真の粘土製の改良かまどはジャンガ村のものである。これが一番熱効率が良く、薪の消費量も少ない。しかし、これは長持ちせず壊れ易いのが欠点である。この村では修理したり新しいものを作ったりして根づいている。私は、セネガルで似たような形のものを普及させたことがあるが、壊れると修理をしないのである。作るのや修理をするのが面倒と感じるのである。三つ石かまどであれば作る必要がないのですぐに三つ石かまどに戻ってしまうのであった。より簡易なものでないと継続的に使われないのであった。ブルキナの人の方が根気があるのだろうか。

粘土製の改良かまどで、ペースト状のトウモロコシを暖めている。ジャンガ村

粘土製の改良かまど。ジャンガ村

近代的技術

粉ひき機

臼と杵に変わって登場してきたのが、この粉ひき機である。こういった機械が女姓の労働を徐々に軽減していくのであろう。

粉ひき機でトウモロコシを粉に。ブヌナ村

粉ひき機で挽いたトウモロコシ粉

ソーラー発電

次の写真はジャンガ村で見たソーラーパネルとテレビのアンテナである。ソーラパネルはどこかの援助機関が援助したものか、自分で購入したものであろう。バンフォラのマーケットでソーラーパネルが売っているのを見たことがある。村の金持ちはテレビを購入できるのだ。

ソーラパネルとテレビのアンテナ。ジャンガ村

タコヤキ型鉄板

ジョンゴロ村に行く時にバンフォラに近い道路際で、タコ焼き型鉄板を発見した。タコヤキ用よりもやや大型であるが、この鉄板で小麦粉を溶いたものなどを焼いて売っているのである。オヤキである。あまり清潔そうではないが、一つ食べてみた。あまり美味しいものではなかった。

タコ焼き型鉄板。道路沿いで

トウモロコシ粉や小麦粉のペーストを焼いて売っているオヤキ

6月の駒ヶ岳

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.23

村の技術

多くの村を訪ねた際に村で見た物作りの技術や道具、それに機械を使った技術などが観察できた。

簡易な土木技術

防風柵と土嚢

ジョンゴロ村からの帰途に見たものでは、ヤシの木を防風柵にしたり、土嚢を積んだりして、風食などの被害から畑や道路を護っている場所があった。住民自らが作ったとしたら相当に工夫をこらしたものである。

ヤシの木の杭を壁にして風食から畑を護る

ヤシの木と土嚢を積んで風食から道路を護る

橋

また、ヤシの木を使って簡易な橋を作っている場所があった。ただし、橋脚として使っているヤシの木の長さが不揃いだったり斜めに傾いている。これは使っている内に車の重みで傾いてきたのかもしれないが、全体に弱く不安定で今にも崩れ落ちそうである。こうしたものは地元にある資材を使って簡易にできるので、もっと普及しても良さそうに思えるが、ジョンゴロ村周辺でしか観察できなかったので普及はしていない。

雨期になると川となる場所の上にかかっていた木橋。木橋があるのは

素晴らしいが、バランスが悪い。丁寧に作れば強度も増すのだが。

建築材料

日干しレンガ

この辺りの家や倉庫などの建築物はすべて日干しレンガ作りである。粘土があれば簡単に作れるので、どの村でも日干しレンガは盛んに作られている。この辺りは地震がないのが幸いしている。

日干しレンガ。型に入れて作ったレンガを乾燥させている。ウラテンガ村

屋根葺き技術

屋根を葺くにはヤシの葉を乾燥させ編んだものかミレット(キビ類)のワラが用いられている。シデラドゥグで焼き肉を食べた店屋の屋根は、ヤシ葺きの屋根できちんと作られていて、ブルキナでもやればできるじゃんという印象を受けた。

ヤシで編んだ屋根。シデラドゥグの焼き肉屋。網がきちんと編んである

ヤシの葉を乾燥し編んで巻いたもの

同じ場所にワラを束ねたものもあった

同じ焼き肉屋にあったコンクリートの台。これは何だと聞くと、

夜はディスコに変身とのこと。若者のエネルギーの発散場所だ。

つづく

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.22

指定林(国有林)

ブルキナでは国有林のことを指定林(forêt classe)といっている。プロジェクトでは4つの指定林周辺に住む住民を対象に住民が自ら森林を管理し、森からの恵みを利用することで生計の向上を図ることを目的としている。住民は昔からずっと森林を利用し続けてきたので森林の樹木の密度が低く相当に劣化している。劣化度合いは、森林への圧力によるが、それは人口圧に比例している。都市のバンフォラに近いブヌナ指定林の森林は樹木が生えている密度は非常に低く、場所によっては草原のようになっている。次にバンフォラに近いトゥムセニ指定林は樹木の密度は低いけれどもようやく森林と言ってもさしつかえないような森林である。一方グアンドゥグとコングコ指定林の森林は面積も広大で、樹木の密度も高いと言える森林である。

ブヌナ指定林

ブヌナ指定林の面積は1,300haと他の指定林に比べてかなり小さい。それに樹木は本当に少ない。大部分が森林とは言えないような草原に近い状態である。住民が薪材としてずっと利用し続け、伐採されてしまったのである。一部シアバターの木やネレの木が残っているがそれも非常に少ない。30年ほど前に植林された小面積のチークの人工林があるが、成長は非常に悪い。

シアバターの木がわずかに残るブヌナ指定林

一部チークの植林地があるが成長は悪い。30年生で樹高10m程度

ブヌナ指定林の標識

トゥムセニ指定林

トゥムセニ指定林は、2,500haでブヌナの指定林よりは大きいが、大木はほとんどなく、かなりの疎林である。疎林ではあるが、一応、森林らしき様相は呈している。しかし、疎林であるので林内は歩き易く、放牧も容易である。本来指定林の中の放牧などは禁止であるが、かなりの牛も見られたことから、人間だけでなく家畜の食害によっても劣化した森林である。

トゥムセニ国有林。

樹木の密度の低いトゥムセニ指定林

グアンドゥグ指定林

グアンドゥグ指定林内は9,500haと面積も広大で樹木の密度も高い。やはりバンフォラから約80kmと離れていて人口圧が低いからである。

グゥアンドゥグ指定林内の村へ通じる道路

グアンドゥグ指定林内の道路

コングコ指定林

コングコの指定林は27,000haあり、グアンドゥグ指定林の倍以上の面積があり、プロジェクトが対象としている4指定林の中では最も広い。樹木の密度はグアンドゥグ指定林と同じかやや高いくらいである。

コングコ指定林内の道路

コングコ指定林

ゴールデンウィーク

GW(ゴールデンウィ―ク)も好天に恵まれつつ終わりを告げ、日常が戻って来ました。

皆さんは、GWを如何過ごされたでしょうか?

我が家のゴールデンウィ―クは、行楽地の混雑や道路の渋滞などとは無縁でした。(毎年のことだけれども)

子供は部活三昧、妻は勤務のため全員のスケジュールの折り合いがついたのは5月5日の一日だけでした。

昼近くになってやっと、近場(伊那市西箕輪)の仲仙寺御開帳に出掛けました。

善光寺の御開帳には遠く及びませんが、それなりに県内外から参拝客が訪れている様でした。

今回は、開創1200年の特別記念事業としての御開帳とのこと。本来「御本尊」の御開帳は60年に一度であり、

次回は16年後の2031年がそれとなるそうです。

さらに、今回は約210年間で二度目の御開帳となる「前立本尊」が合わせて拝観できるプレミアムな年です。

そんなわけで、”商売繁盛”を祈願してまいりました。

仲仙寺 仁王門

商売繁盛といえば、新設された“建築コンサルタント室”は5月より長野県への入札参加が解禁となり、順次市町村へと。

今後は、公共事業を主体として取り組んで行きます。なかなか厳しい道程ですが、小さなものから一つずつ積み重ねて頑張ります。

また、縁があれば民間も手掛けて行きたいです。

私自身も公共建築・住宅・病院・工場・店舗・商業施設・神社仏閣などのひと通りの設計に携わり、

1坪の手水舎から15000平米程の複合施設まで設計や監理に係ってきました。

GWで訪れた仲仙寺の仁王門(写真)も2007年に設計に係わった建物の一つです。

当時は仁王門の図面を描くよりも、町屋門のような門に窮屈に収まっていた仁王像(長野県宝)を

無傷で取り出す計画検討などに時間を割いていたような気がします。

そんなわけで無事?GWを過ごしましたが・・・・・・

4月25日に発生したネパールの大地震のことも気になっていました。

今回の地震では、80年前に起きたネパール大地震の二の舞を演じてしまった様です。

ニュースで流れる映像に遣る瀬無さを覚え、番組コメンテーターのアホなコメントに呆れ返っていましたが、

災害の中でも秩序を保つネパールの人々に称賛を贈りたいと思います。

数多くの震災を経験し、耐震や免震、防災や減災などの意識が高まっている日本ですが、

余りに多くの情報が入り過ぎるのでしょうか、思い違いされている方が多いように感じます。

次回は、そんな角度から一筆啓上したいと思います。

AGE