6月の駒ヶ岳

6月の駒ヶ岳

6月を迎え、すぐに梅雨入りしてしまいました。(正確には梅雨入りしたと思われる・・・でしょうか)

中央アルプスも南アルプスも、なかなかスッキリとした姿を見せてはくれなくなってしまいました。

さて、先日会社の書庫の整理をしたところ、

社名をゼンシンに変更する前の南信測量設計の時の社屋(平成元年)の写真が出てきました。

25年経ちますが、社屋以外はあまり変わっていないですね。

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.10

No.10 ムワラクラムにて

ムワラルピットの不潔なホテル

ムワラルピットのホテルに、12月14、15日と2泊した。しかしホテルとは名ばかりで、不潔きわまりないものだった。湿った布団。汚い水。暗い部屋。不潔なトイレ。ここを流れるルピット川は汚水のようだ。あまりに汚いのでマンディ(水浴)はしないで、雨が降って来ると外へ飛び出しシャワー代わりとした。布団にダニがいるらしく、かゆくてほとんど眠れなかった。もしかすると南京虫だったかも知れない。

ムワラルピットの町(どの町にもモスクがある)

ムワラルピットにいる間、サガラの替わりにアセップという名のカウンターパート(インドネシア側の共同作業技術者)がやって来た。アセップはまだ25歳だが、しっかりしていた。英語もかなり堪能である。「私の友人のフォージーが働かなくて申し訳ない。」と、しきりに謝っていた。

アセップ等との打ち合わせ

ムワラクラムへ

このムワラルピットから奥地に入るボートの値段の交渉でまた難儀した。ムワラピットから10?程離れたスルラングンという地域の役所で交渉を行ったが、10?20人乗りのエンジン付きのスピードボートが1日2万5千ルピア(約5千円)だと船主は言った。これは、この辺りの相場としては、あまりに法外な値段である。1日1万ルピア(約2千円)が相場と聞いていたからだ。長時間の交渉の末、こちらはかなり値切ったつもりでも、まだ相当に高かったのだろう。それでも値段を決めたので、後にもめないように契約書を作った。往復その他毎日少しずつの送り迎えで合計8万ルピア(約1万6千円)ということで双方がサインした。しかし、サインをした後すぐに、もう3万ルピア(約6千円)出せと言ってきたのには驚いた。一体契約というものが分からないのだろうか。「それならもう別な場所で調査をするからムワラクラムには行かない。この契約書は破棄する。あんたには金は入らない。」と言うと、元の8万ルピアで良いと言う。

エンジン付きスピードボート

化膿する足

私は、左足の甲の先端部が水虫のようなものにかかったようで、とうとう化膿してしまい、スルラングンの病院で見てもらった。医者はペニシリンを打つという。この辺りはまだ何でもペニシリンが効くようだ。お尻にペニシリンを打ってもらいボートに乗り込んだ。(帰国後ペニシリンショックも検査せずに良くペニシリンを打ったものだねと同僚から言われ、後から空恐ろしく感じたものだ。)ここの役所から陸軍の兵士が2人ライフルを持って警護にあたった。

ムワラクラム

ムワラクラムには、我々は、12月16日から12月24日まで滞在した。ここは、スルラングンからスピードボートで約4時間。途中の川岸では、体長3mはあろうかとも見える大トカゲを見た。全く中生代の恐竜の生き残りといった感じだ。ムラワクラムでは川沿いの役所の施設に泊まった。簡易ベッドが10本程あり、壁には日本の女優のモデルのインドネシア語のカレンダーが掛けてある。

良く見ると10年程前の吉永小百合である。新幹線と名神高速道路と女優。山肌を削って道路を作った所も見える。日本の発展と自然破壊と浮き出た女優。日本のアンバランスを見せしめているような奇妙なカレンダーであった。こんな自然豊かな奥地に外国のアンバランスな発展を示すようなカレンダーがあるのが不思議な思いがした。

ムワラクラムで泊まった宿舎

宿舎の庭で遊ぶ子供達

ムワラクラムでの生活

ここでの調査はすべてスピードボート使い、川を遡り、上流域の森林で行った。川沿いはほとんどが天然林で、焼畑が少ないので、林内は歩きやすく、却って調査はやり易かった。しかし、私の足は完全に化膿してしまい、痛くて靴が履けなくなってしまった。ここの医療機関に行くと、保健士が一人いて、抗生物質の注射をしてくれ、やたらに抗生物質の飲み薬をくれる。私は山に入れなくなったので、皆が山に行っている間、データの整理をしていた。その合間を見て釣りをした。

スピードボートで川を遡り、上流の森林を調査する

川沿いの森林

ムワラクラムでの釣り

宿舎の前の川は川幅が50m程もあり、相当に水量がある。ここで釣れたのは20cm?30cm程のナマズである。いくらでも釣れる。もし長い海竿とリールを持って来ていれば、ムワラルピットの市場で売っていた1m以上もあるナマズが釣れただろうにと残念であった。

ヘビ

岸まで水が来ているものだから、そこに浮いているイカダの上で用を足した。ある時、用を足しているとお尻のすぐ後ろでヘビが鎌首を持ち上げた。私は驚いて立ち上がった時に、足をイカダを組んでいる木の間に挟んでしまった。その音に驚いたヘビは水中に潜ってしまったが、こちらに向かって来なくて良かった。あれが毒蛇だったらと思うとゾクゾクッとし、出るものも引っ込んでしまった。

卓球やドミノ

ムワラクラムには卓球台があり、ここでは我々日本人チームがインドネシア人チームに勝利し、バドミントンのお返しをした。

誰が持って来たか知らないが、タモリ達は盛んにドミノをしていた。我々はもっぱら歓談して夜を過ごした。

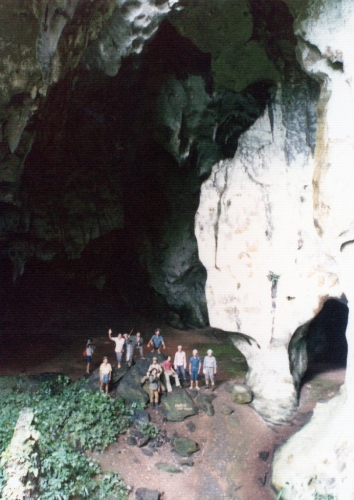

調査で行き当った洞窟

つづく

鉄道マニア

撮り鉄、乗り鉄、音鉄、食い鉄・・・・etc.

最近は鉄道好きも色々と分類され、テレビなどでも鉄道を扱った番組も多く見られます。

私の場合は、「子鉄」に影響された「ママ鉄」ならぬ「パパ鉄」といったところでしょうか。

見に行くときは、事前に時刻表でお目当ての車両の発着時刻と入線ホームを調べていきます。

あとは当日時間との勝負です。

こちら長野新幹線あさま。3月15日から導入されたE7系と従来のE2系です。

こちらは山陽新幹線。

700系ひかりレールスターと500系のぞみ。新大阪ではレールスターが一日一往復のみ。500系が4往復。

南海電気鉄道の特急ラピート。

右は運行20周年記念で6月30日まで運行している赤バージョン。この日の赤バージョンはは2時間に一本の運行でした。

まだまだ、見たい鉄道が沢山あります。だんだんはまってきている自分がいます・・・。

まあ、出かける目的があるのは良いことかな。

RYU

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.9

スカラジャでの楽しみ、ムワラルピットへ

リクリエーション

その遭難騒ぎの後は、我々も慎重になり早立ち早帰りを心掛けた。こうした困難な調査では心身共に疲れて来る。息抜きも必要だが、家に帰るとその日の整理をしなければならず、なかなか息抜きはできなかった。

ただ、寝袋の上に横になって日本から持ってきた小説を良く読んだ。自分が持って来た2冊と他のメンバーが持ってきた2冊をそれぞれ3回ずつ読んだ。夕食後はコーヒーが美味い。あるいは缶ビールを飲みながら歓談するのも飽きることがない。団長は博学で何でも講釈ができ、その講釈が面白いものだから、このような苦労が伴う調査では、団を陽気にする大きな役割を果たした。

ここで私は29才、別の団員が31才の誕生日を迎え、ビールで乾杯をした。ある晩、私とそのメンバーが日本の歌を歌っていると、下でノルマン達がインドネシアの歌を大声で歌いだした。ここで、上と下で日本とインドネシアの歌合戦が始まった。2時間も歌ったろうか、種がつきてくると「もうないのか。それ歌え。」と下からどなってくる。そうして楽しい晩も更けて行った。

スポーツ

仕事後まだ明るいと、作業員達が遊びに行こうと誘いに来る。近くの小学校で、バレーボールやバドミントンをやろうというのだ。バトミントンはさすがにこの当時、世界チャンピオンがいた国だ。皆うまくて、我々は全然歯がたたない。どんな小さな集落にも細い木をライン代わりにしたコートがある。

バレーボールコートは、学校に一つあった。先生達は、「私達は貧しい。もしできればボールを一つ寄付してくれないだろうか。」と言ってくる。そこで、我々は、ルブクリンガウに買い出しに行った時に、ボールを一つ買ってきて寄付をした。

小学校の先生達。女性が多い

盗まれる物

しかし、我々の物が盗まれるのにも困ったものだった。まず、スカラジャに入ったその日に団長の作業靴と私のビーチサンダルが盗まれた。ビーチサンダルならすぐに手に入るが、作業靴には困った。幸い11月28日に現地を去り、帰路に発った他のメンバーと団長の足のサイズが同じだったので、そのメンバーの作業靴を譲り受け、その間は運動靴で仕事をした。その他、シャンプーや整髪料あるいは缶詰などが、毎日少しずつ減るのである。我々は大目に見てやっていたが、一番困ったのはひとりのメンバーの時計が盗まれたことだ。彼のその時計は恋人と交換してきた大切なものだったからだ。隣に住む集落の長に「時計がなくなった。どうしても大事なものだから絶対に捜してくれ。」と頼み込んだ。すると彼は翌日、「子供達が持って遊んでいた。」と時計を持って来た。

結婚式

また、我々が感激したのは、結婚式に出られたことである。12月8日(金)の夕方、太鼓や鉦を叩きながら行列が通った。何かと思っていると花婿と花嫁の行進である。夜8時から披露宴があるという。我々も招待されたので、そこへ行って見た。会場は野外に作られた仮設ステージである。発電機で電気を起こし、エレキバンドの演奏もある。この日団長は、換金でジャカルタに降りていたので、私を含め残っていたメンバー合計3人は、一番前の主賓席へ通された。ごちそうのナシゴレン(焼き飯)が出てくる。まずは音楽。続いて祝辞。そしてまた音楽。祝辞の間に音楽が続く。

ご祝儀が集められる段になった。一人一人がステージに上がって新郎新婦にご祝儀を渡すのである。それを司会者が大声でいくらだったか公開するのだ。周辺の人々は貧しいので、それほど多くの金額は渡せない。我々は、金蔓として招待されたのだということはわかっていたから、相場よりも少し多めにご祝儀を渡したら、我々が渡した額が一番多かった。すると司会者は最も大きな身振りと大声で我々を称えるのだった。本当にわずかな額しか出せない人は新郎のポケットにそっと入れ、額は公開されないようにする。

結婚式

我々のメンバーの一人がステージに上り、インドネシア語で祝辞を述べ、「椰子の実」を歌った。続いて歌が延々と続く。これが、イスラム教のアラビア的な感じで、全部同じように聞こえる。そしてもう一人のメンバーと私がステージに上がり、アラビアンリズムに合わせてディスコダンスを始めた。すると大喝采である。特に同僚のメンバーのセクシーな最新のディスコダンスは大好評であった。宴会は花婿花嫁そっちのけで延々と続く。新郎新婦は、雛壇の飾りだ。明日の仕事は休みというものの午前も2時を過ぎたので我々は帰った。翌日会う人全てに我々が踊ったディスコダンス風に挨拶をされるのであった。

ブヨやカで腫れた足

それやこれやで2週間もスカラジャで過ごすと全員ブヨやカにさされた足が、凸凹に腫れ上がって来た。12月3日に、一人のメンバーは帰国のため、団長は換金のためにジャカルタに向かった。団長は大使館の医者に足を見せたとのこと「ひどいですねえ。」と言われて塗り薬を大きなビンに一杯貰って帰って来た。その後、仕事から帰ってくると薬の塗りあいである。それでもそのうち、皆足の付け根のリンパ腺が腫れて来た。

スカラジャ最後の晩

それやこれやで苦労したが、スカラジャでの仕事も終わり、最後の晩となった。我々は、集落の人を招いて、お礼の宴会を開いた。ここでも箒をマイクに見立てて大歌会であった。

スカラジャ最後の晩のパーティー

ムワラルピットへ

翌日荷物を片付けていると、人々はあれをくれ、これをくれと物乞いに来る。作業員達は、これから先も是非連れて行ってくれという。皆大変良く働いてくれたので、48才の年寄りのヌルを除いて、ディン、アミール、アルパンは連れて行くことにした。作業員達の給料の支払いは、最初タモリを通して払っていたが、タモリがいつも何割かをピンハネするので、最後は一人一人呼んで、我々から支払ってやると、大いに感謝された。

我々がここから向かったのは、さらに奥地のムラワクラムというカンポン(集落)である。ムワラルピットという町までジープで行き、それから先は道がないのでボートで川を遡るのである。ムワラルピットは、ルブクリンガウより少し小さな町だ。

ムワラルピットへ向かう

つづく

社員旅行

伊豆へ社員旅行に行ってきました。

伊豆へ到着するまでに寄り道をして、結構いろんなものを食べました。

富士宮焼きそば

・・・・・・・。

朝霧高原のソフトクリームです

これは濃厚で美味しかったです。

オススメ。

沼津で食べた昼食の生しらす丼です。

うまかった。

もう一度食べたい。

まだ伊豆に着いていないし、このほかにも水族館・滝・遊覧船と、いろいろ楽しみましたが、これ以上写真を貼るのが面倒なのでここまでにします。

美味しいものばかりで大満足、良い旅行でした。

ハブ

5月の駒ヶ岳

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.8

危うく遭難

カウンターパート(共同作業技術者)達

11月28日には日本人メンバーの二人が帰国するため、サガラ、フォージーが二人についてルブクリンガウに向かった。サガラは、帰国する二人の世話と共に、林業総局へ戻って仕事があるのだが、フォージーは、「私は、太っているから山へ入っても歩けない。皆が降りてくるまでルブクリンガウのホテルで待っている。」と言ってさっさと町へ降りてしまった。我々はあきれてものが言えなかった。まだ、35才くらいで働き盛りなのに。我々と共に森林を歩き、山を案内し、我々の技術を習得しなければならないカウンターパートなのに、我々が働いている間、町で寝ているというのだ。どちらかと言えば足手まといだったので、これ幸いという面もあった。後で考えると1ヵ月もの間ホテルで何をしていたのであろう?

一方、同じ職務にありながらサガラは良く働いた上に勉強も良くした。サガラは40才で、まもなく定年だと語っていたが、夜は統計の本で勉強しており、「これはどういう意味だ。」と質問されたりした。また、樹木の検索表を持って来て、樹木の分類の勉強もしていた。

この晩から雨が激しく降り続いた。

森林調査の途中、山中の民家で休む。

増水

11月29日は、前日の雨が残り、現場には行けず仕事はできず家で待機していた。マンディに行くと川の水位は一挙に2m以上も上がっていて、濁流が渦巻いている。

増水で水没した家

用を足すにも岸に生えている木にしがみついてしなければならなかった。午前中に資料を整理し、午後は仕事をどう進めていくか打合せをした。

遭難騒ぎ

11月30日になると川の水位はウソのように下がっていた。ここに落とし穴があり、我々は危うく遭難するところであった。

この日は全員で調査に向かった。奥地に入った所で、2パーティーに分かれて仕事をすることにした。それから1時間程歩いて早くも道を失った。しかし、航空写真を持っており、遠く、テンカル山というのを目安に黙々と進み、調査プロットに近づいた。途中ムササビなどを見つけるとディンは眼の色を変えて捕まえようとする。

焼畑で減少していく熱帯降雨林

水位が増す湿地林

調査プロットに向かって歩いているが、林内は水浸しである。標高の高い方へ進んでいるのに段々と水位が増してくる。水は膝より上まで上がってくる。ようやく目的地に着き、調査を始める。30m程も樹高がある木が林立している。水は腰まできた。水に浮いている訳の分からない昆虫が人の体を陸だと思って沢山這い上がって来る。気持ちが悪い。不気味な生物が、褐色で濁った水中から浮き上がってきそうだ。プロットを設定するだけでも相当な時間がかかる。

先頭でメートル縄を引っ張っている作業員の1人が「もう行けない。」と言う。それを私が「行け。行け。」と行かせる。彼は首まで水に浸かって泳いで行く。これは大変であった。仕事どころではなく、ここで引き返すべきであった。

どうにか仕事を終える

どうにか、ようやく仕事を終えて、焼畑に出る。そこで2パーティー全員が運良く落ち合うことができた。そこは、もう街道から10km 以上も奥地へ入った所で、よくこんな奥地に人が住んでいると思う程であった。一人の男がキコリをしながら住んでいた。その小屋で少し休ませてもらい帰路についたのが午後4時であった。

ここに、山に慣れてきた我々の誤算があった。4時にはもう家に戻っていなければならなかったのである。それでも2時間もあれば十分に下れると思っていた。しかし、ここへ来るのさえ、迷いながら来たのであるから同じ道は引き返せなかった。そのキコリに街道へ出る道を聞いて出発した。

林内で泳ぐ

だが前々夜の雨で、林内は次第に水かさが増して行った。とうとう我々は林内で泳がなければならなかった。我々は完全に道に迷ってしまった。荷物は全部頭の上にくくりつけて泳ぎながら行ったが、アルパンは弁当箱を水中に落としてしまった。するとディンが水中では全く何も見えない泥水の中に潜り、いとも簡単にそれを拾って来た。そしてディンはするすると木に登ると方向を確かめた。闇が迫って来始め、我々の心にくすぶっていた不安が、現実のものとなった。皆、口数が少なくなる。しばらく泳ぎながら進み、どうにか足が立たないところからは脱出した。

ノルマンのリーダーシップ

この時ノルマンは素晴らしいリーダーシップを発揮した。ディンにたいまつを持たせ、先頭を歩かせ、ディンの勘に運を任せ、自身は一番後ろから全員の安全を守りながら、隊が一団となり危険が無いように進ませる。たえず冗談を飛ばしながら、皆から不安感を取り除こうとする。

遂に真っ暗となるが、我々は依然として湿地林の中である。夜行性のトラやヘビが出たらどうするのだろうか。体も冷えてきた。

部落に着く

しかし、くたくたになって来たところで、ようやく湿地林を抜け出ることができた。遠くに部落の灯りが見えた。しかし、それからがまだまだ長かった。木の根につまずきながらようやく部落に辿り着いた。既に深夜0時に近かった。8時間も山の中をさ迷っていたのだ。

違う部落だった

しかし、そこはスカラジャではなく、パンカランといってスカラジャから4Kmも離れた部落だった。何はともあれ助かった。全員消耗しきっていた。

スカラジャへ

運転手がジープで迎えに来て、我々はスカラジャへ戻った。スカラジャの集落の人々は心配しており、山へ我々を捜しに入ったそうだ。我々が無事であったことを知ると村中総出で無事を祝ってくれた。会う人ごとに抱き合い、握手をするのであった。これほど人の暖かさを感じたことはなかった。そこで飲んだ熱いコーヒーの美味かったことは決して忘れない。ここで事故にでもあったらタモリのクビも飛んでいたことであろう。

増水中の川

つづく

過保護

寒い冬の間、庭のガラス室の中で大事に大事に越冬させておいた我が家のきんかん&みかんの木。

ラインナップは写真左奥から きんかん ・ みかん ・ きんかん です。

4月になったので、冬囲いをとってみたら ・・・

やってしまった … ちょっと過保護だったみたいです。

2月の豪雪でガラス室の半分位の高さまで雪で埋まってしまう状態だったので、

寒かろうと寒冷紗を掛け、まだ寒かろうとビニールシートを掛け、まだまだ寒かろうと毛布を ・・・

写真奥の1本はすっかり枯れてしまったように … これでも再生可能かなぁ …

子供が埋めておいた種から芽が出て、大事に育てて、ほぼ毎年収穫できていたのに ・・・ 残念です。

でも、残った木の実は水分が少なかったせいか (–;) とても甘みが強くて美味しかったです。

過ぎたるは及ばざるがごとし ・・・ ですね。

今年は気をつけよう。

(まずは枯れてしまったきんかんの再生から ・・・ )

桜だよりPart2

さすが 「天下一の桜」 と言われるだけあって、高遠の桜はきれいですね。

それゆえの混雑ぶりにちょっと気後れして、一度も見に行ったことがないのです・・残念・・

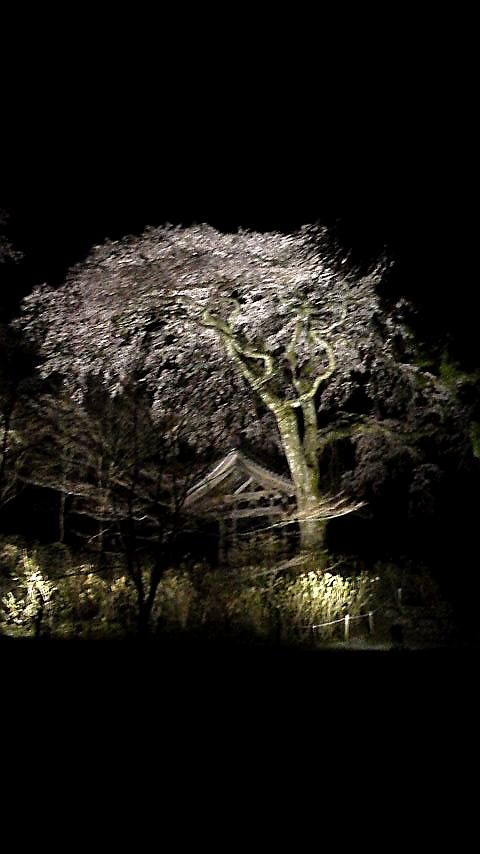

そのかわり !? に、昨日 駒ヶ根市の 『光前寺のしだれ桜』 を見に行ってきました。

いやぁー、こちらも負けず劣らず とーても きれいでしたよ。

あちこちの桜の名所は、そろそろ終わりになるところも多いかと思いますが、

ここは今まさに 満開!最高の見ごろです。今年まだお花見をされていない方、

是非、是非!!! 『光前寺のしだれ桜』 を見に行ってください。

( 奥にある鐘撞き堂のところまで行ってくださいね。そこもまたいい感じなのです ♪ )

(^^)V H26.4.23

高遠の桜

昨日帰宅後、高遠城址公園へ夜桜を見に行ってきました。

平日の夕方ということもあり、渋滞もなく一番上の駐車場に車を駐車。

自宅から車で5分の距離なのですが、3年ぶりに公園の中に入りました。

公園内の桜は8分咲きとのことでしたが、天気も良かったせいか平日の夜にもかかわらず宴会をしているグループもあり、結構賑わっていました。

今週末が見頃のようですので、まだの人はぜひどうぞ。満開の桜は絶景です。(ただし、渋滞は覚悟の上で・・・・・)

myst