桜満開

桜満開

会社の前にある公園の桜が、今年は4月15日に満開になりました。

昨年より1週間ほど遅いでしょうか。

桜が咲くとついつい目が上にいってしまいますが、

地面でも色鮮やかになってきました。目にも楽しい季節です。

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.7

生活や森林調査

生活

ここでの生活は郷に入っては郷に従えで、ここに住む人々と同じ様な生活をした。ここでは川が命綱である。川によりすべての汚物は流され、すべては清められるのである。

朝夕はマンディといって水浴で体を清める。熱帯とはいえ、川の水はかなり冷たい。上流で大便をしていようが、直ぐ下では、洗濯や炊事をしている。最初歯を磨いて、口をゆすぐのにためらいを感じたが、慣れたら、用を足しながら口をゆすげるようになったものである。まさに三尺下れば水清しである。

家の中に便所はない。大便はお尻をちょんと川の中へ浸けてするのであるが、私は川の水がちょろっとお尻に触ると出ているモノが引っこんでしまうのであった。それでどうしても水面から、少しお尻を浮かさなければならなかった。現地人はサロン(腰巻)といって円筒形の着物を腰で絞って、男も女もスカートのようにしてはいている。用を足す時は、サロンでうまく隠している。我々もサロンを買ってきて、同じようにスカートのようにしてはいていた。

夕方マンディに行くと、見物の的である。若い娘も対岸でキャーキャー言いながら我々をからかっている。子供達はすぐに集まって来る。見ぶり手ぶりで遊んでやるとすぐに打ち解ける。

川でのマンディ(水浴)

川でのマンディ(水浴)

釣

私は持って来た渓流竿で早速釣りを始めた。餌はミミズとご飯つぶである。魚の姿は見えるが川は栄養たっぷりなせいか、全然あたりがこない。それより、やたらブヨが多く、かゆくてじっとしていられない。それで団長に変わってもらうと、団長が頑張り、ハヤのような形の20cmくらいの魚を釣った。

買い出し

食事の準備は、隣に住む集落長の家の者に頼んだ。食糧が足り無くなると、そこの奥さんと我々の誰か一人が付いて行き、町に買い出しに行くのである。

最初は5?6日は買い出しに行かなくとも、食糧が足りていたのだが、それが4日になり、3日になりというように、同じくらいの量を買ってくるのだが、足りなくなるのが段々と早くなるのである。

食事

ここでの一般的な食事は、ご飯に汁、それに唐辛子だ。それに買い出しに行った晩は、ヤギか鶏の肉が付き、野菜がこってりとある。しかし、2日目になると少しの野菜、3日目からは、ご飯と汁と唐辛子だけになる。

昼の弁当も買い出しの翌日は、あひるのゆで卵がつくが、その翌日からは、ご飯と唐辛子だけだ。

米は1回50kg~60kg買ってくるが、すぐになくなってしまう。我々の分だけを使うのではなく、近所の人達に分けてしまうのだ。

夕食後はコーヒーを飲みながらカウンターパート(インドネシア側共同作業技術者)や作業員達と歓談することが多かった。コーヒーも川からくんできたやや茶色く濁った水を沸かして使うのである。コーヒーの色でごまかしているのである。

もちろん新聞、テレビ、ラジオはない、情報は一切入らない。夜の明かりは石油ランプだ。

対面の家では、カセットレコーダーを持っていて、自分が持っているのを知らせたいのかボリュームを最大限に上げて朝から晩まで同じ曲をかけ続けていた。

ゴキブリとネズミ

家の中はゴキブリやネズミだらけだ。夜は、時には家の中にサルが入ってくることもある。ある日パイナップルを大量に買ってきて、食べた残りを台所へ吊るしておいた。その晩、また食べたくなって取りに行くと、確かパイナップルを吊るしておいた場所に大きな黒い塊がある。「おかしいな。」確かにパイナップルを吊るしたのにと、よくよく見るとゴキブリがパイナップル全体に何重にも取りついていたのだった。

そのまま朝までほったらかしておいたら、次はネズミにほとんど食べられてしまった。

雨のパターン

朝食後、7時頃から山へ入り午後3時頃に帰るのが日課である。ここはもう雨期が始まっていた。雨期と言っても日本の梅雨のように一日中弱い雨が降り続くということはない。スカラジャへ入った初期は、大体午後2時?3時頃から激しく降り始め、それが2時間くらい続く。後半になるとそのパターンが次第に崩れ出し、昼過ぎから降り出すようになり、なかなかやまず朝方まで降り続くことも多くなった。しかし、だいたい午前中は晴れているのが普通であった。

スコール

遠くに恐ろしく黒い雲が見えるとその下は激しい雨でスコールだ。森の中にいて、雨が葉に当たる音がバサバサと大音響で近づいてくるのは、空恐ろしく何とも言えない。そしてほとんどが雷を伴っている。

カッパなどは着ていても意味がない。だいたいカッパでよけきれるような雨ではないのである。雨音が近づき、辺り一帯耳をつんざくような葉音となると、一瞬のうちに濡れ鼠である。よっぽど早くカッパを着ていなければならないし、着ていれば、着ていたで、暑さで蒸れて中からビショビショである。

こういったスコールではなく、しとしと降る雨ならば、上層の葉が雨を受け止めてくれて、そんなに濡れることはない。

森林調査

調査は道なき道に入る。林内では、航空写真を肉眼立体視し、自分の位置を確認する。だいたい巨大木の位置が分かり易いので、それらを選ぶ。位置が確認できたら、そこを基準点にし、航空写真上には針を打ち、裏面にNo.を書き、記録する。そこから100m測量してラインを張る。そのラインの両側にある胸高直径40cm以上の大径木をデンドロメータという機械で、調査プロット(枠)の中に入るかどうかを確認し、枠内に入る木の樹種を同定し、胸高直径と樹高を測るのである。

森林内での測量

森林内での測量

たった100m測量するだけでも、相当量の灌木を伐り払わなければならない。作業員達はパラン(ナタ)を持っている。我々が日本から持って来たナタよりも刃渡りは長く、いつも研いでいるので良く切れる。

だが、林内は思ったより空間がある。北海道のササが繁茂したエゾ・ドド林の方がはるかに歩くのが困難だ。しかし、やたらニッパヤシのトゲが靴底に突き刺さる。

案内人のディンとアルパンは靴を履いているのだが、ヌルとアミールは裸足だ。彼らの足はタコで固まって硬く、トゲのある木を踏んでも平気だ。

樹高はブルーメライスという機械で測るのだが、広葉樹は樹冠が丸く広がっているので、樹高が30m以上くらいになるとどこが先端か良く分からない。だから枝下高は正確に測れるのだが、総樹高は頂点の位置を定めるには場所を変えて何回も測り直し、平均値を取る。50m以上もある木になると、樹高を測るだけでも相当に時間がかかる。

50m以上の巨大木

50m以上の巨大木

胸高直径は直径巻尺というものを1.3mの高さ(胸高)の幹の回りに1周させて測るのだが、大木は板根を2m以上の高さまでも発達させているものが多く、その場合は板根の上を測るのだが、板根の上に乗らなければならず、測るのには苦労した。

樹種名は我々にはほとんどわからない。熱帯は本当に木の種類が多い。多様性に富んでいる。北海道のようにトドマツやエゾマツだけが、一面にはびこるということはなく、同じ樹種は少なく、多樹種が共存している。

ノルマンとアルパンは、まず幹の肌を見て同定する。それでも同定できないと、パランで板根の部分を少し削って内部の色と木の匂いやなめて味などで同定する。樹高が高く、葉が取れないものが多いので、葉では同定できない。我々も慣れてくると、特徴がはっきりしている木は、同定できるようになったが、樹種名はノルマンとアルパンに任せた。

森の中の人、動物

こうして調査をしていて驚くことは、どんな奥地にも、一人あるいは数人で山中に住んでいる人がいることである。11月27日には川沿いをスカラジャから10km 程上流に進んだ。途中何度も川を徒渉する。腰までたっぷり水に浸かり、たまには泳がなければならないから、いつでも下半身はグショグショで、靴の中もいつも水が入ったままである。

いろいろ珍しいムシが林内には居る。体長10cm程の大きなダンゴムシ、ケラ、クモ。時には猛毒と言われているグリーンスネークにも出っくわす。

グリーンスネーク (Dryophis prasinus)

グリーンスネーク (Dryophis prasinus)

始末が悪いのはアリだ。乾いた林内には、そこら中に大群がいる。体にくっついてはやたらに刺す。日本では見た事のないムシが多く、気味が悪く見えるものも多い。南米に住むホエザルとは違うのだろうが、遠く近くにサルが良く通る大きな声で呼びかわす声が「ホォッフ、ホォッフ」と聞こえる。

そんな奥地で、木を伐り出している3人の少年に出会った。2mくらいの長さの大きな鋸を使い、両側をそれぞれが持ち、2人で鋸を引いている。まだ、15?16才くらいであろう。この子らは2ヵ月くらい一カ所にこもり、掘立小屋を作り、製材してから木を運び出すと語っていた。

チュルミン山からサム山とスカラジャ方面を望む

チュルミン山からサム山とスカラジャ方面を望む

その帰りには森林を焼畑で開き、陸稲を作り、バナナやパイナップルを食べて生活している一軒家で休ませてもらった。一軒家といっても高床式のニッパヤシをまぶした掘立小屋である。少年と少女3人が住んでおり、1人の少女が赤ん坊を抱いていた。少年とその少女は夫婦であると言う。少年は18才、少女は15才とのことだった。帰国後、この時の8mmで撮影した映像をある中学生に見せたら「勉強も無くて、清々した生活をしていてうらやましい。でもあんなに早く結婚するのはいやだ。」という感想があった。ここでパイナップルやパパイヤをたらふくごちそうになり、スカラジャへ戻った。

調査後の休憩

調査後の休憩

つづく

春ですよね?

4月の駒ヶ岳

平成25年度長野県若手技術者等所長表彰受賞

長野県飯田建設事務所長様より、優れた施工管理や意欲的な取り組みを行った若手技術者として、弊社の社員1名を表彰をしていただきました。

関係者の皆様方には、この場をお借りして御礼申し上げます。

今後とも、さらなる技術の向上に努めてまいります。

【平成25年度 長野県飯田建設事務所 若手技術者等所長表彰】

受賞者: 小澤 学

業務名: 平成24年度県単河川改修事業に伴う測量業務委託

箇所名: (一)遠山川 飯田市 和田(1)

(2014年2月26日 飯田建設事務所にて)

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.6

熱帯多雨林と調査体制の確立

熱帯多雨林

1978年11月24日初めて熱帯のジャングルに入った。夢にまでみたジャングル。正しく言えば熱帯多雨林だ。

ノルマンの担当区なので、手前知ったる彼は、どんどんと進んでいく。早い。皆付いて行くのがやっとだ。セミが「ピージー。ピージー。」と陰気な声で鳴いている。道と言っても人が一人通れるくらいの山道だ。下はぬかるんでいてまるで、田圃の中を歩いているようだ。見上げると20m?30mくらい樹高がある木が天空を隠している。時々50mくらいの樹高がある巨大木もある。ビックリだ。

日本でなら、山道を歩くのに航空写真を追って行けば、自分のいる位置はすぐに分かるのだが、今日は歩くのが早いせいもあり、航空写真を見る暇がないことと見晴らしが利かないので、容易に自分の位置がつかめない。

私は、この日は風邪気味で、下痢をしており、付いて行くのが精一杯であった。それでも熱帯多雨林の状況はつかめた。この日午後からは激しい雨となった。

熱帯多雨林の遠景

ココナツ

帰り道、道路際で運転手のヒダヤがココナツを買ってくれた。下痢で飲む気はしなかったが、せっかくなので飲むと、サイダーに似た味で、とてもうまかった。

下痢

日本でなら正露丸を少し飲めばほとんどの下痢は、簡単に治るのだが、ここではかなりの量の正露丸を飲んでも効かなかった。仕方がないので、もっと強力な下痢止めを飲んだらようやく治った。その後は、私はひどい下痢にはならなかった。この時の下痢は細菌性の下痢ではなく、水が変わったためになったのであろう。

流れる血

その日、森林調査が終わってルブクリンガウのホテルに帰るとズボンの左脛が血で赤く染まっている。めくると真っ赤な血がドロドロと流れている。「なんだ。こりゃあ。大怪我をしたのかな?まずいぞ。」ズボンを脱いでまた驚いた。パンツが真っ赤である。「アレー。大変だ。一体どうしたというのか?」大事な物も大丈夫かと思い下半身を入念に点検すると、股の付け根にヒルが取りついている。ホッとしてヒルをそっと引っ張って取る。しかし、後に傷を残さないためにはタバコの火をあてるのが良く、ヒルがころりと落ちるのである。私はタバコを吸わないため引っ張って取った。

ヒルは一旦山に入れば、片足10匹くらいは取りつく。スカラジャで雇った作業員達は平気で血を流していて、我々もすぐに慣れた。

また、ある時森林調査をしている時に、後ろ首に汗が流れるので手でぬぐった。すると感触がヌルッとしている。手の平を見ると真っ赤である。ヒルが首すじに取り付き血を吸っていたのだ。

スカラジャの集落

およその森林の状態もつかめ、11月25日はいよいよ本格調査の拠点となるスカラジャの集落へ向かった。スカラジャとは「スカは好き、ラジャは王という意味で、王に近づきたいという気持ちで付けられたのだろう。」とサガラは言う。

現在の調査隊は、サドリがパレンバンに帰り、ルブクリンガウからタモリとノルマンが加わったので、全員で15名だ。スカラジャまでルブクリンガウから約60kmの道程をジープ3台に分乗して約3時間であった。

スカラジャは11月25日から12月14日まで約3週間滞在した。スカラジャには約50軒の家が固まってあり、人口は約200?300人の集落である。

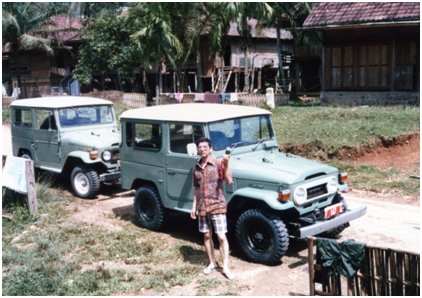

スカラジャにて。使っていたジープの前で

スカラジャでの最初の仕事

スカラジャでの我々の最初の仕事は、生活基盤の確保と調査体制の確立であった。我々の住む民家を借りる交渉をタモリと共に行った。

借りた家は、ここの集落長の隣の家で、この辺りではかなり大きな家を借りることができた。集落長といっても私と同じまだ28才の青年である。彼は、我々の面倒を見るというよりもいかに金を儲けるかに頭があった。

タモリのピンハネ

我々のいる間、この家の住民は、近所の親類の家に行っているという。我々は随分悪いことをしたと思ったが、この辺りではこのようなことは普通に行われているようで、何しろ物は持っていないので、住民も他人の家に移り住んでも大して困らないのだ。実際は、現金収入が少ないので、家を貸すということはかなりの収入になり、どちらかというと貸したがった家がかなりあった。

家賃は1日1万ルピア(約2,000円)で話がまとまった。少々高いようであるが、大部分がタモリにかすめとられ、また集落長にもかすめとられ、家主に渡ったのはこのうちわずかであったようだ。

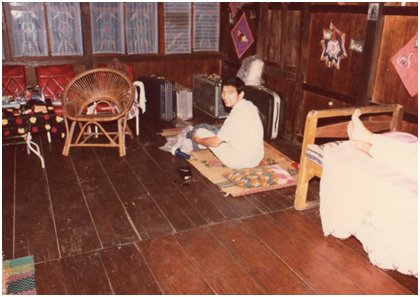

借家

この家は、この辺りでは一般的な高床式である。気温が高く、湿気が高いからである。半地下の下階と上階に分かれていて、普段下階は、倉庫として使っているが、板塀で囲ってあり、3部屋くらいある。上階は30畳くらいの大部屋と6畳くらいの小部屋が2つと台所がある。

借家

借家の内部

集落の人々

我々が荷物を運びこんでいると、集落中の人々が集まってきてジーと見つめている。これは日本でも引っ越して来たりすると何者だろうかと探っているのと同じである。

こんなに小さい集落に、外国人が住んだなどということは未だかつてなかったのであろうと思っていた。しかし、戦争中に日本軍が入り込んでいたのであろう。ここの人々と交流するうちに、「見よ、東海の空明けて、・・・」と我々を歓迎する意味で日本語で軍歌を歌い出す老人がいたのだ。あるいは日本軍のために働いたか?

部屋割

さて、我々日本からの一行7名とサガラ、ジョコが上の部屋を使い、下に運転手のヒダヤ、ナナ、ローカニ、それにノルマン、タモリ、フォージーとが入った。

雇用

次は炊事と洗濯等、家事一切の世話を焼く人を捜すことと道案内の作業員を雇うことであった。これは簡単に見つかった。隣の集落長の家で一切の家事を引き受けてくれた。というよりも向こうから家事をやらせてくれと頼んできた。

しかし、法外な金額を要求してきたので、食糧は我々が仕入れる、洗濯はシャツ一枚につき50ルピア(約10円)というように細かく値段を決めた。

この辺りの人々は現金収入が少ないので、多くの人々が作業員として雇ってくれと集まった。しかし、我々は1パーティーで2人ずつ、2パーティーで、計4人の案内人がいれば十分であった。一人は、集落長の叔父のヌルがどうしても雇ってくれと頑張るので、住民の力関係なども考慮して雇うことにした。ヌルは48才で、我がチームの団長のIさんと同年齢であるが、白髪が多くIさんよりもずっと老けて見えた。残り3人は強そうで良く働きそうな者を選んだ。ディン27才、やせて

はいるが、口髭が長く、精悍に見える。アミール24才、背丈は普通だが、筋肉質で強そう。アルパン30才、樹木の名前をほとんど知っていて、人が良さそう。こうしてひととおりの生活条件と調査体制が整った。

焼畑で減少していく熱帯多雨林

続く

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.5

ラハットにて

ラハットでは、陸軍の宿泊施設に泊まった。ヤモリが沢山いて、「キュ、キュ」と鳴いている。ここのコーヒーはうまかった。インドネシア語の達人のメンバーが「コピーマシアダカ?(コーヒーはまだあるか?)」と尋ねた。これは日本語とほとんど同じで簡単なフレーズだからすぐに覚えた。次から私もコーヒーの有る無しにかかわらず、「コピーマシアダカ?」と尋ねることにした。すると何らかの会話に発展するのである。そしてインドネシア側のカウンターパート(共同作業技術者)が言うインドネシア語をノートに書きとり、意味を辞書で調べたり聞いたりし、そのフレーズを同じ場面で言ってみる。上達するのが自分でもわかるようだった。若くてエネルギーがあったからできたことで、年齢を重ねるに連れてそうはいかなくなったが、まことに外国語の習得は、まずは人のオウム返しからである。

宿泊した施設

ルブクリンガウへ

11月22日は、ラハット郡庁に挨拶。役所の長の部屋には必ずスハルト大統領とアダムマリク副大統領の大きな肖像画が掛けてあった。挨拶後、ルブクリンガウへ向かった。

途中で出会った人々

途中で出会った子供達

ルブクリンガウまでは、154Kmである。道は悪くてもの凄い埃が舞い上がる。髪は、ポマードを塗りたくり、スプレーで固定したようになった。途中、滝のようなスコールにも出会い、ようやくルブクリンガウに着いた。ここはこの辺りの最後の町らしき町である。

途中で見た田植え風景

鉄道も通っていた

人口は数万人と言ったところか。相当に田舎に来たという感じだ。日本では今では都会も田舎も生活水準にそれほど大きな差は無くなったが、ここでは月とスッポンである。

まず、一般の家庭には電気は来ておらず、ランプを使っている。町にも、ちゃんとした下水がなく、家庭排水が自然の側溝となって流れているようなところは実に不潔である。

通りにはベチャと呼ばれる人力三輪車が数多く走っている。ヤギに荷物を引かせた人も通る。私には物珍しく、いくら見ていても見飽きない。

1978年当時のルブクリンガウの町

ここでは、リンタンスマトラというホテルに泊まった。最近建てられたらしく、真新しい。電気も有るし、なかなか住み心地は良かった。夕食は外に食べに行くが、連日のパダン料理で、ほとんどのメンバーが食欲を失っている。すべてのものが、唐辛子で味付けられていて強烈に辛く、油はヤシ油で匂いが非常にきつい。米はパサパサで、日本のどんな不味い米よりも不味いと感じる。私はどちらかといえば辛党なので、ヤシ油の匂いには閉口したが、美味い美味いと言って食べていた。

病院

11月23日。今日からいよいよ予備調査だ。ここから更に奥地のスカラジャというカンポン(部落)に入るまでの2日間だ。メンバーの一人が、ジンマシンが出たと言って、病院へ行った。「お尻に注射を打たれた。」と言って帰って来た。この辺りの病院ははたして清潔で、腕は確かなのであろうか?

C/P(インドネシア側共同作業技術者)

ルブクリンガウからは、ここの郡庁の役人タモリンと森林官のノルマンが同行した。タモリンとは愉快な名だ。我々はタモリ、タモリと呼んだ。しかし、我々はまたしてもこの下っ端の小役人にしょっちゅう腹を立たされるはめになったのだった。

航空写真の判読誤り

さて、いよいよ森林へ向かった。もちろん、周囲は、ほとんど森林である。日本での準備期間に予備判読しておいた航空写真を持ち、まずは入り易すそうな森林に向かった。しかし、行ってみるとそこはゴムのプランテーションであった。最初から判読間違いである。しかし、ゴム園の映り方のパターンは分かった。

ゴム園

ゴムを採取するには、ゴムの幹にラセン状に溝を掘り、上から流れ出してくる白い樹液を下の皿で受け止め溜めるのである。物資が無いのであろう、その受け皿の多くは、木の葉を巻いて作ったものである。これでは流れ出てしまう分も相当に多い。

とにかく、我々の調査は天然林であるから、航空写真上では、ゴム園のパターンは除かなければならなかった。

ゴムの木の幹への溝掘り

続く

3月の駒ケ岳

こだわり派

社会人になってからコーヒーを飲む機会が増えました。

しかしながら、ふと思ったのです。

「美味しいコーヒーってなんだ?」と。

自販機に並ぶたくさんの缶コーヒー。コンビニでは挽きたて・淹れたてのコーヒーが飲める時代です。

しかしどれを飲んでもみんな同じ味に思える…。美味しいもマズいもわからん!(ある意味、それはそれで幸せなことですが)

で、”違いの分かる男になりたい!”と、買ったのがコレ↓

コーヒーメーカー!!

しかもエスプレッソ!!!

美味しい上、味が22種類もあって飽きない。

これで私も”違いの分かる大人”になれる!!

―ただ、ひとつ問題が…。

夕食後に飲むので、毎日寝不足です。寝る前にカフェインはダメですね(苦笑)

written by 鯉

雪かき

きっと明日は筋肉痛です。

でも先延ばしにしていたこのブログを書くきっかけにはなったので、マイナスなことばかりじゃないですね。

関係ないんですが、ご飯がうまくないなと思い炊飯器を買い替えました。まあまあのヤツに。

さぞうまい飯が炊けるだろうと思ったらゼンゼンでした。普段は無洗米を炊いていたのですが、試しに普通の研いで

炊く米にかえたら美味しかったです。

犯人は無洗米でした。

だったら炊飯器買った意味あんまり無かったわ。

なんか書いているうちに炊飯器がメインになりました。

habu