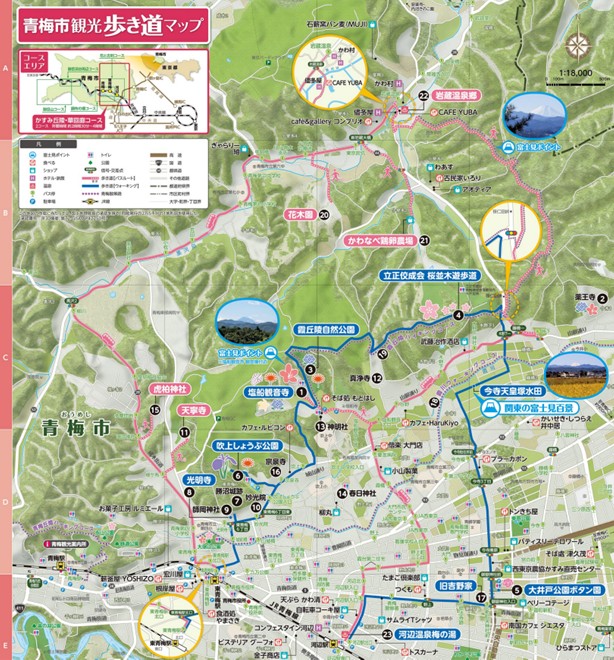

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.13 青梅市霞丘陵

2024年6月22日(土)に青梅市霞丘陵を歩いた。梅雨の合間の晴天に恵まれ、コースはなだらかで歩きやすく、樹林の間を涼しい風が抜け、景色も良く、下山後は温泉で疲れを取り、とても楽しめたハイキングだった。

飯能駅から、都バスで岩蔵温泉入り口まで行き、そこから歩き始め、尾根道を歩いてから立正佼成会の桜並木遊歩道を歩き塩船観音を通り、河辺駅まで歩き、河辺駅近くの温泉に入ってから、帰宅した。

岩蔵温泉入り口で降りる

飯能南口から東青梅行の都バスに乗り、約15分くらい乗った後に、岩蔵温泉入り口で降りた。バスが通ってきた道の周囲の風景は、田園地帯という感じで、埼玉や東京の都市部からは遠く離れた場所という感じだった。

岩蔵温泉は、東京都青梅市にある温泉で、都内唯一の温泉郷とされている。日本武尊(ヤマトタケル)がこの温泉に入湯し、戦いの傷を癒やし身を清めたとされている。その際、岩でできた蔵に鎧を収めたことが「岩蔵」の名前の由来となったそうだ。約1200年前に開湯され、温泉街はかつて5軒の旅館があったものの、現在は1軒のみが営業しているそうである。今回はこの温泉に来たわけではないので、まずは山道に入る道を捜す。

歩き始める

このバス亭から歩き始めた。まず、七国峠がある尾根道に上がろうと進むが、道標があるわけではないので、どの道かはっきりしない。しばらくウロウロした後、1/25,000の地図を見て、この道だろうと薮の中の道を登って行くと尾根上の道に行きついた。

この尾根上の道は緩やかで歩道幅も2m近くと広くとても歩きやすい。

しばらく歩くと富士見ポイントがある。梅雨の合間であったが、この日は薄曇りで富士山が良く見え、道幅が広いので風通しも良く、通る風が心地よく、それほど暑くもない絶好の登山日和である。

富士見ポイントから同じように歩きやすい道を七国峠に向かって歩く。周囲はほとんどが、スギかヒノキの人工林である。

七国峠で昼食

11時半頃に七国峠に着き、そこに広場があったので、昼食とする。実に気持ちの良い時間であった。昼食後は笹仁田峠に向かって下って行った。七国峠は立正佼成会の森林内にあり、鎌倉古道山ノ道(秩父道)の一部であり、奈良時代から使用されていたとされている。七国とは、甲斐国、上総国、駿河国、伊豆国、安房国、武蔵国、相模国だそうだ。今はスギ、ヒノキの人工林が大きく成長して、展望できる場所はないが、かつては背丈の低い広葉樹の森で開けて展望できる場所もあったのだろう。

ずっと立正佼成会の森が続いている。法人名または個人名が記されているので、立正佼成会が会員に分譲したものだろう。スギ、ヒノキの人工林が多いので、分収林になっているのかもしれない。つまり、立正佼成会が森林全体を買い、その森林を会員に分譲し、森林を買った会員の資金で森林を管理していて、伐採収穫した時の収入を会と会員とで、契約した割合で受け取るのかもしれない。

笹仁田峠

笹仁田峠に着くとそこはもう一般道だった。笹仁田峠は、標高179メートルの古い峠である。江戸時代には上流域の、成木地区で生産された石灰を運び出すために利用されたとのことである。幕末の動乱の際には官軍や幕府軍も通った、歴史的な峠で、「笹仁田」の名前は、湿地を表す「ニタ」が転訛したものだそうだ。昔は草が一面に生い茂る湿地だったことから、その名前が付けられたとされているとのことだが、今ではここが湿地とは信じられないような場所である。

立正佼成会の桜並木遊歩道

その道路を渡り、立正佼成会の桜並木遊歩道に入る。ここは舗装道路で歩きやすかったが、どちらかと言えば土の山道の方が、ずっと気持ちが良い。道路の両側には桜が延々と植栽されており、春にはさぞ多くのサクラが咲いていて美しい道だろうと想像できる。

並木道の両側には、今は、アジサイがきれいに咲いている場所もあり、そのような場所はアジサイ道と言っても良いくらいである。また、しばらく歩くといくつか花が咲いている場所もあった。

再び山道となる

しばらくあるくと再び山道となり、立正佼成会の青梅成練成道場が見えてきた。青梅練成道場は、立正佼成会会員の研修施設として1966(昭和41)年に開設されたそうだ。付帯する陸上競技場、野球場、芝生広場と施設建物の一部は地域社会にも開放されており、スポーツ行事や各種コミュニティー活動の場としても活用されているとのことである。

塩船観音手前のアカマツ

塩船観音に着く手前の尾根上にとても見栄えのするアカマツがある、陽に映えて赤く輝きまさにアカマツである。近くにゴルフ場も見える。おそらくこのアカマツはある程度の本数が固まって生えているが、整然とはしていないので、天然性であろう。アカマツは乾燥に耐えるので尾根上に多いのである。

塩船観音

アカマツのすぐ近くに塩船観音があった。塩船観音寺は、真言宗醍醐派の別格本山とのことである。伝説によれば、大化年間(645年~650年)に若狭国の八百比丘尼が、紫金の千手観音像を安置したことに始まるとされている。また、「塩船」の名前は、天平年間(729年~749年)に行基がこの地を訪れた際、周囲が小丘に囲まれて船の形に似ているところから、仏が衆生を救おうとする大きな願いの船である「弘誓の舟」になぞらえて名付けられたものと伝えられているとのことである。

ツツジが立派

この寺に春にきた仲間は、春はつつじ祭りが開催されていて、ここを通るのに入場料を取られたとのことだったが、この日はツツジの季節ではなかったので、ただで通過することができた。それにしてもきれいに丸く刈り込まれたツツジが無数と言っても過言ではないほど植栽され、春はさぞ綺麗なことと想像できた。

河辺駅まで歩く

ここから河辺駅まで歩いた。やはり舗装道路は歩きにくく、暑さも感じた。

河辺温泉に入る

駅前のビルの屋上に梅の湯という温泉があったので、そこに入り、疲れをいやしてから帰った。この湯はアルカリ性単純温泉で、神経痛や筋肉痛、関節痛などに効能があるとのことである。

つづく

7月の駒ケ岳

今年もあっという間に半分が過ぎました。

遅い梅雨入りから梅雨後半のような激しい降雨。

さには、梅雨の合間には梅雨明けのような30℃越えの真夏日。

これから夏本番へ向かうところですが、すでに真夏の様相。

急な気候の変化で体調を崩しがち。

特に熱中症には十分お気をつけください。

さて、7月3日に2004年以来20年ぶりに新紙幣が発行となりました。

表の肖像画は皆さんご存じの通り、

千円札 「野口英世」 → 「北里柴三郎」

五円札 「樋口一葉」 → 「津田梅子」

一万円札 「福沢諭吉」 → 「渋沢栄一」

では、裏面はどうでしょうか?

正解は

千円札 「富士山と桜」 → 「富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)」

五円札 「国宝「燕子花図」(尾形光琳作)」 → 「フジ(藤)」

一万円札 「宇治平等院の鳳凰堂の鳳凰像」 → 「東京駅」

さらに、2004年の少し前、2000年に発行された二千円札。

覚えていますか?

表面は「沖縄の守礼門」、裏面は「源氏物語絵巻と紫式部日記絵巻の一場面 」という紙幣です。

世界的には20$札や20€など「2」の付く単位の通貨は一般的との触れ込みでしたが、

沖縄県以外、全国的には定着せずに、いつの間にか見なくなりました。

今回の刷新でも話題にあがることはありませんでした。

キャッシュレス化が急速に進んでいる今発行される新紙幣。

どのように流通していくのか少し興味があるところです。

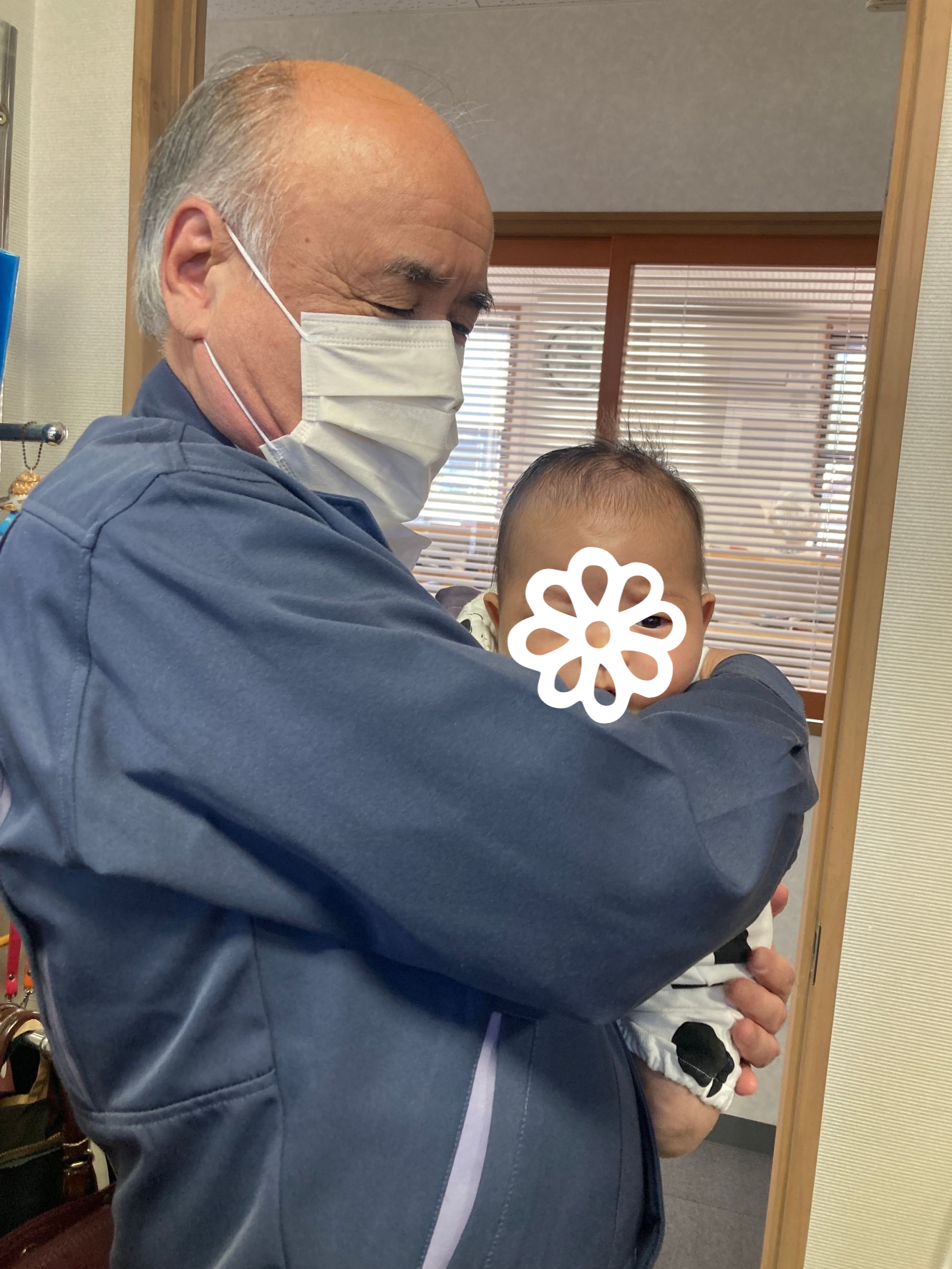

仕事と育児

昨年娘を出産し、今年1月にお仕事に復帰さていただきました。

時々昼休みに娘をお邪魔させてもらっています!

会社の皆さんと家族の協力に感謝して

お仕事の方も頑張りたいと思います!

唯一の趣味

趣味と言えるほどの趣味はないのですが(笑)

唯一、雑貨(特に一輪挿し)を集めるのが好きです。

今年の杜の市でゲットしたものと、隋分前に同じく杜の市で

見つけたものです。

今、一番のお気に入りです。

6月の駒ケ岳

そろそろ梅雨入りの声が聞こえてきました。

今年の梅雨入りは平年よりかなり遅いようです。

一方で梅雨明けは平年並み、雨量は平年並みか多いとの予想が出ています。

さて、6月の和風月名は「水無月」

この名前の由来にはいくつか説があるそうです。

田んぼに水が張られる時期で「水な月(水の月)」

“無” は 当て字という説。

旧暦の6月が今の7月から8月にあたることから、

梅雨が明けて晴天が続き水が涸れて無くなる月、

文字通り「水の無い月」という説。

田植えが終わり、大きな農作業が終わる月「皆仕尽(月)」が転じたという説。

他にもいくつかあるようです。

ともあれ、雨は多すぎず、少なすぎずであることを願います。

この時期の中央アルプスの麓

私の住んでいる駒ヶ根市の南側から中央アルプスを望むと、こんな感じで見えます。見ようによっては、大仏様が寝ているようにもみえるようです。左側が頭、真ん中で手を組んでいます。

さらに、麓に近づくと、シャクナゲやヒトツバタゴが咲き乱れています。今の時期、ならではの光景です。

駒ヶ根の名物

駒ヶ根の名物と言えばソースかつ丼が有名だと思いますが、自分はあまりソースかつ丼がそこまで好きでではないので会社でたまにおやつで買ってきて頂く、草餅が絶品でこれが本当の駒ヶ根名物ではないかと思っています。甘すぎず、なめらかでヨモギの香りがたまりません。ちょっと小さいのが物足りなさを感じますがこれくらいがいいのかな。駒ヶ根に来たら是非食べて頂きたいと思います。そういえば自分も最近食べていないので食べたくなってきました。

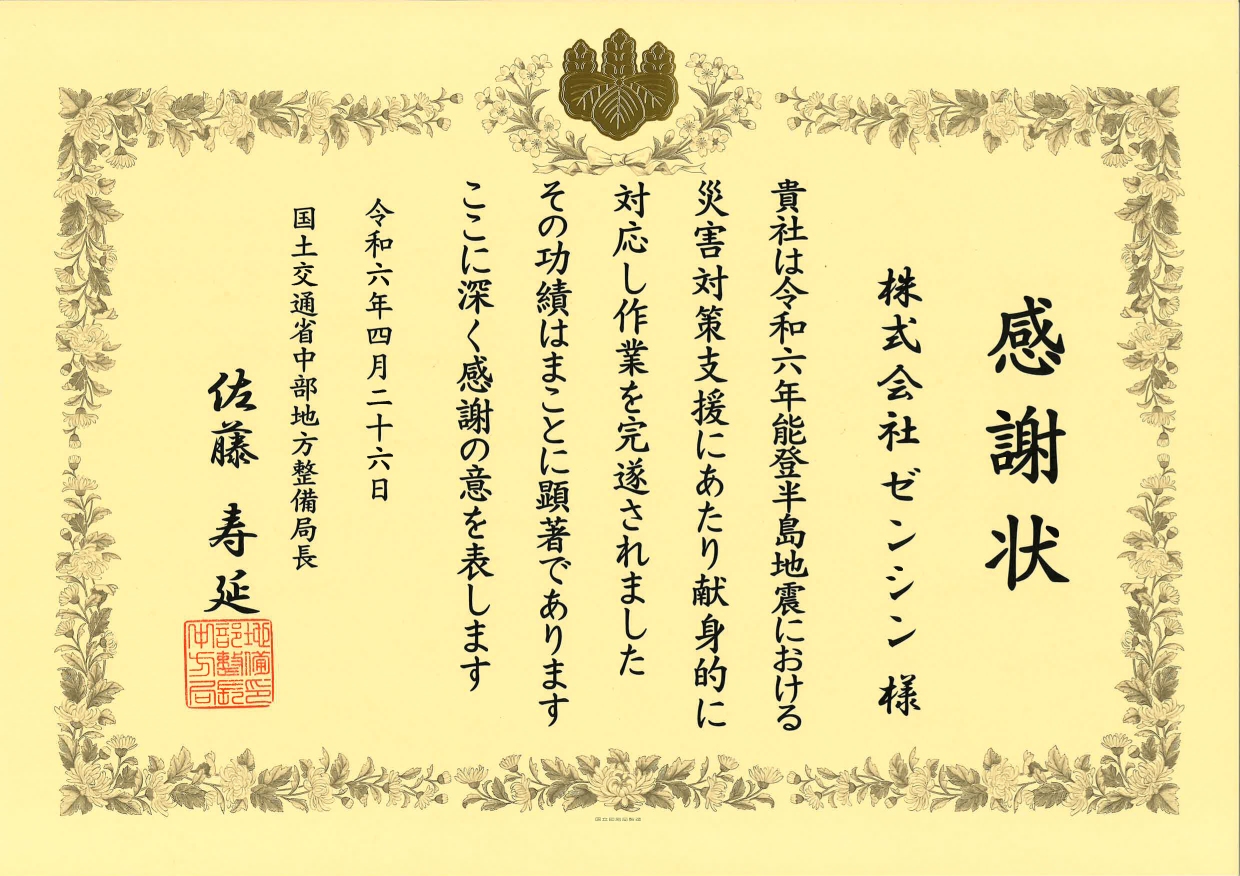

国土交通省中部地方整備局様より感謝状をいただきました

令和6年1月1日に発生した能登半島地震における災害対策支援に対して、

災害対策関係功労者表彰において感謝状いただきました。

1月1日、元旦の地震発生を受け、1月3日から9日までの7日間、

国土交通省天竜川上流河川事務所のTEC-FORCEに調査支援として当社の社員2名が同行しました。

現地では持ち込んだUAVなど活用しながら被災状況の把握に努めました。

【ゼンシンの日々】 2024年4月15日 「能登半島地震による被害への対応」

今後も地域の安全に寄与できるよう努めてまいります。

能登地方のさらなる復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。

5月の駒ケ岳

春らしい陽気だったり、早くも夏日になったり、気温差の大きい日も多い今日この頃。

新年度がスタートして一か月という時期も重なって、体調を崩しやすい季節です。

例年、大型連休過ぎから新型コロナ感染者が増加するとのこと。

ご自愛ください。

さて、連日のように歴史的な”円安”との報道がされています。

円高とは、円の他通貨に対する相対的価値、言い換えると、円1単位で交換できる他通貨の単位数が相対的に多い状態のことです。逆に、円安とは、円の他通貨に対する相対的価値(円1単位で交換できる他通貨の単位数)が相対的に少ない状態のことです。(日本銀行ホームページより抜粋)

? 解ったような、解らないような・・・

いままであまり考えたことのなかったことですが、

この機会に仕組みや意味を考えてみたいと思います。

癒しのペット

10月から飼い始めたペットを紹介したいと思います。

デグーのリリィちゃんです!

南アメリカのアンデス山脈に生息しており、様々な鳴き声を発することから「アンデスの歌うねずみ」と呼ばれています。犬並みの知能を有し、社交性のある生き物です。

小動物の飼育は初めてで不安もありましたが、数日で安眠してくれるように!

ときにはおもちゃで遊んだり。

寒い時期は暖を取るべく巣作りに励み。

いたずらもするし、わがままな時もあるけれど、

「ピピピ」と鳴いて寄ってくる可愛さに毎日癒されています。長生きしてね。