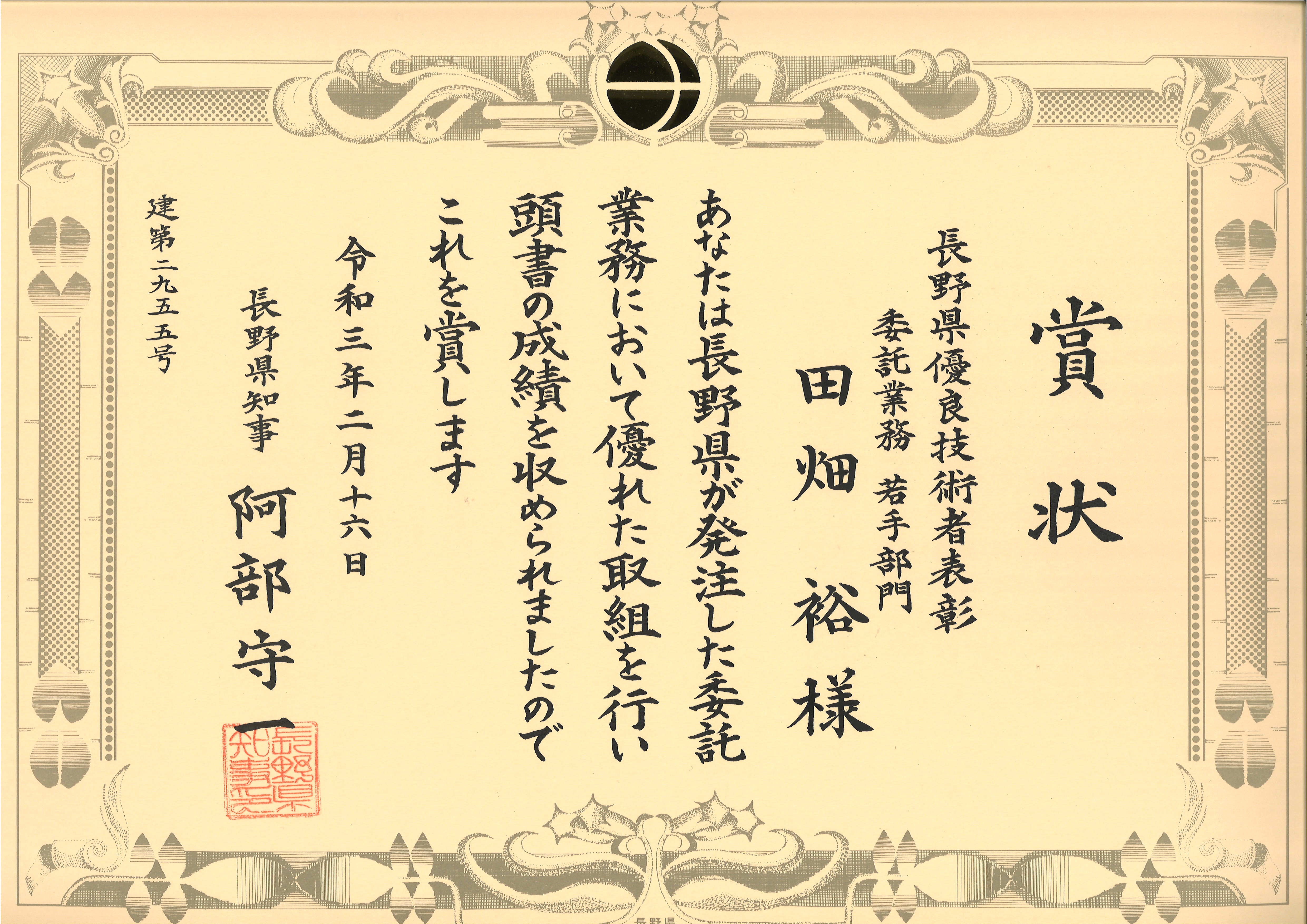

令和2年度 長野県優良技術者表彰

この度、令和2年度長野県優良技術者表彰におきまして表彰を受けました。

発注者様をはじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 今回の受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めて参りたいと思います。

委託業務 若手部門

受賞者 田畑裕

業務名 平成30年度 防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(砂防)事業に伴う調査業務

犀川・姫川圏域 管内一円 姫川管内一円(白馬村)

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.34_コロンビア

筆者紹介

南米6ヵ国訪問(コロンビア)

1987年の3月~4月にかけて南米の6ヵ国(コロンビア、エクアドル、ボリビア、パラグアイ、チリ、アルゼンチン)を約1週間ずつかけて訪問したことがあり、その時のことを書いてみたい。目的は、各国の森林や林業の状況の調査と、地震の影響で調査が中断していたエクアドルの状況や、既に調査が終了した後のパラグアイの状況なども調べに行ったのだ。訪問した国の順に書いてみたい。最初はコロンビアに行った。

【ニューヨークへ】

1987年3月13日に成田からニューヨークに向かった。今コロナ禍の中、以前のように海外旅行や仕事で海外の国に行けるようになるだろうかと不安に思ったりするが、ワクチン接種も始まったことであるし、いずれ行けるようになるとは思う。

ニューヨークには午前中に着き、翌日のコロンビア便までほぼ1日あった。一緒に行った同僚がスーツケースの鍵を失くしたため、カバン屋を捜すとホテルの前にカバン屋があり、そのカバン屋の店員が合う鍵をすぐに見つけてくれ、随分と親切だったことを思い出す。その後、エンパイアステートビルなどニューヨークの町を見学し、夜は日本レストラン、名前は初花と言ったが、そこで寿司を食べたりした。今でもあるのだろうか。ニューヨークでの寿司は美味かった思いが残っている。その後、映画を見たりし、わずかな時間を利用し楽しんだ。

ニューヨーク

エンパイアステートビルからの眺め

【コロンビアへ】

翌日ボゴタに向けて飛び立ったが、中南米行きの飛行機の機内の荷物入れは、客がアメリカで買った大量の電化製品などを母国に持ち帰るので、いつも一杯であり、自分の席の上の棚に早く自分の手荷物を置かないと、空いてる場所が無くなり、場所を確保するのが大変だった。客の友人同士は、飛行機が飛び立っても席を越えて大声で話しあっており、人の迷惑などお構いなしで、うるさくてかなわんと思ったものである。

【ボゴタの空港での出来事】

初めてのボゴタである。空港で荷物を受け取る時にスーツケースの腹巻のバンドが無くなっていた。なんで無くなるのだ。空港の作業員に取られたのだなと疑ったが、たいした被害ではないので、腹を立てると碌なことがないので、落ち着いていようと思った。

ところが通関時にかなり腹が立つことが起こったのだった。まずは、荷物を開けられた。係官は、「これは何だ。これは何だ。」とスーツケースに入っている荷物、一つ一つにいちいち細かく聞いてくる。そしてこれから会う人ようにかなり沢山のお土産を持ってきていて、日本茶も持っていた。すると、お茶のお土産用の包装紙をビリビリと破られた。「これは何だ。」と問われた。すごい嫌がらせである。「何で、紙を破るんだ。お土産用に持ってきたのに。」と抗議し、日本語で馬鹿野郎とつぶやく。すると、「これはだめだ。通関させられない。」と言われる。全然たいしたものではないのにいちゃもんをつけてくるのである。「何にも悪いものではない。返してくれ。」と頼んでも、「だめだ。渡すには100$(当時だと15,000円くらい)が必要だ。」だと言われる。とんでもない。買った値段が2千円くらいなのに。しばらく押し問答していたが、らちが明かないので、「もういらないからお前にそれをやる。」と言って荷物を閉めて、空港建物の外にでた。

そうしたらその職員が追っかけてきて、「20$で良い。」と言う。「もういらないから、お茶はあんたにあげるから勝手にしろ。」と言うと「10$、5$」と値下げしてくる。あまりにかわいそうになり、お茶を取りあげ20$をあげた。空港職員だから公務員だろうと思ったが、コロンビアでこの先、起きるであろう出来事が思いやられた。

かつてインドネシアでもわずかなワイロを上げれば、すぐに仕事が終わっただろうが、それを知らずに1日つぶされたことがあったが、私は真面目だし、普通の日本人であればワイロを上げるわけにはいかないだろう。しかし、ワイロ社会はそれで社会が動いているのだろうから、ワイロがないと社会は動かないのであろう。このような小さなワイロが国の上層部では巨悪となり、国家が発展しない理由の一つでもある。

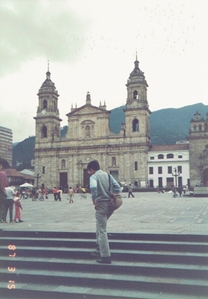

Catedral Primada(首座大司教聖堂)

ボゴタ市内

【環境庁など】

この時、森林や林業の状況を調べるため、それらを管轄する自然環境保護庁(環境庁)を訪問した。この時まで私は、南米ではパラグアイとエクアドルでしか仕事をしたことがなく、これらの国での仕事は、のんびりしたもので、資料を頼んでもいつまでたっても提出されず、いつもイライラさせられ、スピーディだったためしがなかった。しかし、コロンビアの職員は上の二つの国とは全く違い、資料を集めてくれと頼めばすぐに集めるし、情報をまとめてくれと頼めば文書ですぐに提出されるし、コロンビアの職員は相当スピーディに働くと感じた。空港での出来事がウソのようで、仕事振りはまるで先進国のようだった。ただ、この環境庁には給料以外に何かを行う予算が全くないということだったので、実際に仕事ができるかどうかは、当然ながら実際に行ってみないとわからなかった。

環境庁では、アマゾン川源流域の森林は全く管理できておらず、その地域を調査してもらいたいとのことだった。この当時、私はエクアドルのアマゾン川源流域を調査しており、ランドサットでエクアドルとコロンビアの国境を見るとコロンビアの森林の方が、虫食い状態が大きいことは分かっていた。当時アマゾン川地域では麻薬栽培が行われているということだったので、調査をするなら危険地域は避けたいと思った。とはいえアマゾン地域でも日本の協力では、京大の人類学研究者達が南米の類人猿を調査していた。

アンデス山脈の状態はどうか聞き込んだところ、アンデスの山間地は相当に傾斜がきついが、アンデス地域でもアマゾン流域と同じように国有地を決定しようと線引きをしているとのことだった。すると国有地というか管理が行き届かない地域にはかってに入植する者が多く、国との間で相当の争いがあるとのことだった。アマゾン川流域でもアンデス山域でも入植が問題で、森林は侵食され農地や牧場に転換されていくということで、パラグアイやエクアドルと共通の問題があった。アンデスは急傾斜のため崩壊地も多いとのことだった。(これについては以前にこの紀行文で「コロンビアのアンデスは崩壊地だらけ)を書いた。)この環境庁は自然保護に力を入れていたが、実際には森林の把握のレベルは相当に低かった。

【ボゴタの状況】

この後に1989年から1992年にかけてアンデス地域で仕事を行ったが、ボゴタに行ったのはこの時が初めてだった。それまで南米の首都としては、パラグアイのアスンシオン、エクアドルのキトーを知っていたが、当時パラグアイ全土の人口が約300万人、アスンシオンは約40万人、エクアドルの人口は約1,000万人、キトーは100万人都市だったが、コロンビアの人口は約3,000万人、ボゴタは500万都市だったから、この3つの首都ではボゴタが断トツに大きく、発展具合も他の2首都と比較して断然発展しているように感じた。郊外の高台のモンセラーテ(標高3,100m)にはロープウェイが設置され、観光地というか市民の憩いの場のようになっていた。第2の都市メデジンにも今はロープウエイが設置され、市民の通勤に使われているとのことだ。

郊外には巨大なショッピングセンターもあり、当時は東京よりも整備されているのではないかと感じられた。しかし、麻薬戦争があり、地方は立ち遅れていた。

街の中の日本食レストランではニューヨークでの日本食レストランと同じ名前の「初花」があった。ここでは鉄板焼きで料理人が包丁さばきなど芸を見せてくれながらの食事であったが、味はイマイチだった。

【大使館の書記官】

ボゴタの日本大使館も訪ねて、環境庁やコロンビアの状況を尋ね、今後環境庁と一緒に仕事ができる場合のバックアップをお願いに行った。その時対応してくれたのが、農水省から出向されていた書記官だった。この方は、非常に気さくで協力的で、すぐに環境庁に対して働きかけてくれ、私もおおいに助かった。その後も含め色々な国の大使館の書記官と知り合いとなったが、この方は大変に身の動きが軽くとても好印象が残っていた。

【大使館の書記官との寄寓】

その後30年近く経ち、私も60も半ばになった時に、技術士会の委員に任命され4年間仕事をした。その会の副委員長と委員長をしたのが、コロンビアで応対してくれた書記官だった。30年近くたっているので、最初はお互いに全然覚えてなかった。その方が1987年はコロンビアの大使館で働いていたと言うので、その時私は大使館を訪ねましたが、あの時一生懸命働いてくれたのがあなたさんだったのですねと。記録を調べてみるとまさにその通りで、お互いに寄寓でしたなあとびっくりしたものである。その後、私がクラッシクギターを趣味にしているというと、その方もクラッシクギターを趣味にしているとのこと。えっとまたびっくりした。その方は、小川和隆さんという有名なギタリストから習っているとのことだった。それで、クラッシクギターの大本山のGGサロンというところで行われた小川教室の発表会を一度聴きに行った。小川さんが10弦ギターを使用していることは、その時知った。その方はソルの「月光」を弾かれ、私より一日の長があると思った。それでその後、その方をライバルの一人として頑張ろうと思っている次第である。

犬も歩けば棒に当たるではないが、旅すればいろいろな人との出会いがあり、あっと驚くような寄寓も沢山あったので、追々書いていきたい。

つづく

[採用情報]上伊那合同インターンシップ・1Day仕事体験

2月15日~2月28日まで開催の

「上伊那合同インターンシップ・1Day仕事体験」に弊社も参加しております。

この機会に ぜひご参加下さい。

【上伊那合同インターンシップ・1Day仕事体験】

主催:伊那職業安定協会・南箕輪村

後援:伊那市・駒ケ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・中川村・宮田村

上伊那広域連合・上伊那地域振興局

予約・詳細: https://www.inajob-55.jp/(外部サイト)

お問い合わせ先:0265-72-7000 平日9時~17時

伊那商工会議所内 伊那職業安定協会

2月の駒ケ岳

暦の上では立春、春を迎えます。

今年の立春は2月3日、節分は前日の2月2日になります。

国立天文台のHP によると立春は2月3日 23時59分 。

1分差で2月3日となったようです。

今年の節分は、

コロナ退散を願って、日本全国で「全集中」で豆まきが行われることでしょう。

1年が無病息災でありますように。

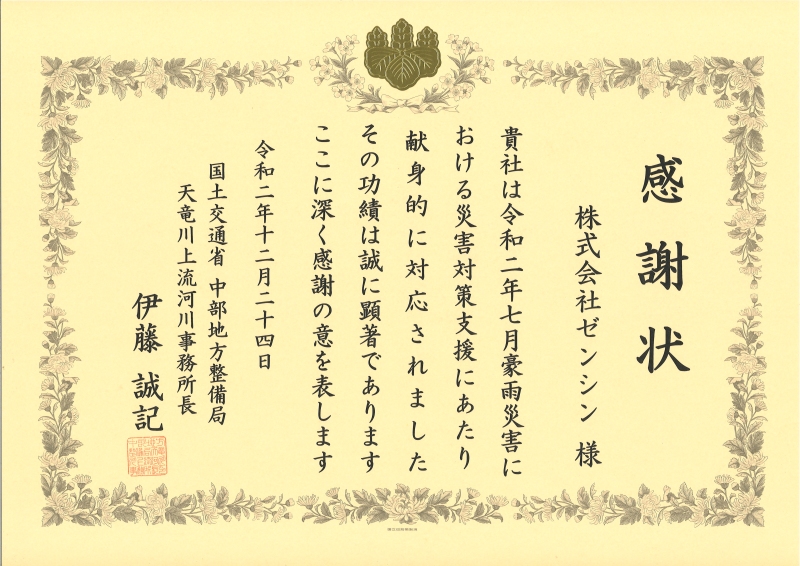

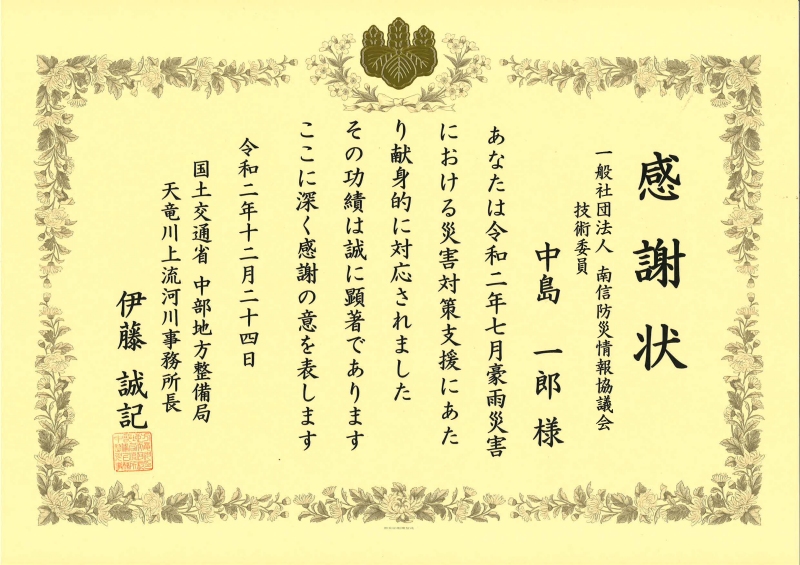

天竜川上流河川事務所より「災害対策関係功労者表彰」を受けました

このほど、国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所より、

災害対策関係功労者表彰を受けました。

令和2年7月に発生した豪雨災害 における

被災箇所 における測量、調査等への支援が評価され、

弊社および (一社)南信防災情報協議会技術委員 として弊社技術部長である中島一郎 が感謝状を頂きました。

今後とも、地域の安全に貢献できるよう努めてまいります。

あけましておめでとうございます

皆様、新年あけましておめでとうございます。

前回の更新から、かーなーり間が空いてしまいすみません。私が当番を止めてました。

コロナ禍が続く中、ギスギスしたニュースなどが目についてしまいます。厳しい状況でこそ他人に寛容でいたいですね。

寛容といえば、少し前に現場で会った工事関係の方に、基準点の場所について質問をしたことがありました。忙しそうにされていたので、「わからない」と言って、流されるかな、と思っていたのですが、わざわざついてきて案内までしてくれました。

非常に助かって、ありがたかったので、一緒に行った人と、「こうありたいね」、みたいな話をしました。

ということで、更新当番を長期間止めていた人にも寛容でいたほうが良いと思います。

何の話か分からなくなりましたが、皆様、今年もよろしくお願いします。

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.33_ドミニカ共和国

筆者紹介

絵画コンクール(ドミニカ共和国)

【環境教育】

ドミニカ共和国で行っていたプロジェクトでは、山火事防止対策の一つとして、小中学校で山火事防止をテーマとした絵画コンクールを行い、環境教育も支援していた。援助していた4村のそれぞれの小中学校で毎年1回、3年間行った。この活動は未来を生きる子供たちへの教育活動として、大きな刺激を与えることができたのではないかと思う。子供たちを通して、親達にも、むろん全村に影響を与えることができたのではないかと思う。というのは親が読み書きできない山村の多くの家庭では、逆に読み書きができる子供から親達が字の読み書きを教わり、その内容も教えられることも多かったからだ。日本にいてはなかなか気づかないが、基礎的な読み書きの力を授けてくれる小学校の大きな役割というものを改めて感じたものである。2008年1月~2月にかけてラス・ラグーナス村の小学校で行った環境教育を紹介しよう。

【小学校での準備】

ラス・ラグーナス村の小学校を訪問し、環境教育の一環として、子供達に森林の重要性についての授業を行ったのは、2008年1月16日のことである。小学校に電気は来ているが、計画停電で、太陽が出ている朝から夕方までは停電していることが多く、パワーポイントなどを使うため発電機などを持ち込み朝早くから準備した。

【小学校での授業】

いつものことながら、最初に私が挨拶をした。日本から協力に来ていること、目的は森林を保護し、環境を改善し、その結果、皆さんの生活の向上を目指していること、その活動としては、はげ山にマツを植林したり果樹を植林したりし、土壌を保全し、近くのクエバス川の氾濫を防ぐことが基本だと言った。そして、この地域は昔から毎年、生産が終わった農地に焼き畑をしており、その火の後始末が悪いため、山火事が非常に多く発生し、貴重な木材資源が無くなっていることを説明した。そして皆さんの両親たちに植林をしてもらい、焼き畑をしなくても良いように、農地に灌漑施設を設置して農業生産力を上げる活動をしていることなどを紹介した。そして皆さんには森林を保護するために、山火事保護のための絵を描いてもらいたい。それは、絵画コンクールであり、山火事防止に役立つような上手な絵が描ければ表彰されることなどを説明した。

【環境教育授業】

その後、社会教育担当のヘススと植林担当のホルヘが授業を行った。ヘススは話が上手だ。ヘススは優秀だし、ドミニカ人特有の人懐っこさもあり、好感がもてる。多少おっちょこちょいで、ややルーズな面もあるが、ドミニカ人にしては、きちんとしている方だ。

絵画コンクールのテーマは、山火事防止と植林推進である。これらの絵を描いてもらうにあたり、森林が果たしている役割の大きさを説明する。山火事で木がなくなれば、家を建てる木材がなくなってしまうよ、そうしたら皆困るよね。森林は山に根を張り土がスポンジのように柔らかくなっていて保水力が沢山あるのだが、森林が無くなれば、すぐに水が流出してしまって、洪水になってしまう。だから森林は洪水を防ぎ、皆の家を守ってくれているのだ。それに昔はこのあたりも森林を棲家とするピューマもいたが、今ではほとんどいなくなってしまった。鳥も少なくなってしまった。いろいろな動植物には繋がりがあって、繋がりが切れると、今まで手に入っていたものが入らなくなったりして、人間も生きていくのが難しくなるのだよ。そのために山に樹木は必要なんだと森林の保護と森林を増やす植林の重要性を訴える。そしてこれ以上森林を減らさないために、山火事は防止しなければいけないんだよと説明をする。これらをヘススは子供達に質問をしながら森林保護の大切さを教えて行く。

「皆のお父さんはタバコを吸うかい?吸う人は手を上げて。」

「もし、山の中でタバコの吸い殻をそのまますてたらどうなると思う?」

「山火事になって山に木がなくなったらどうなると思う?」

などと次々に質問をして子供達に答えさせる。子供達も質問されると、ほとんど全員と言っていいくらい、沢山の子供が手を上げて答えようと活発だ。私が小学校高学年になる頃は、子供も多かったし、日本では先生が一方的にしゃべっていたような気がする。今の日本の子供達もここの子供たちと同じように活発だろうか?

次にホルヘが同じように森林の重要性を説明する。パワーポイントを使って、雰囲気的にはいかにも科学者といった顔で子供達に説明している。ホルヘはドミニカ人には珍しく生真面目で几帳面である。どちらかというと説明が難しく、子供たちが理解するのが難しいかもしれないと思った。 それはさておき、子供たちは非常に熱心に授業に集中していた。私も小学生の時のことをよく思い出せなかったが、このように自然に集中していたのだろうと思った。この小学生たちとの交流は私にとっても良い刺激となった。

【絵画コンクールの入賞作品を選ぶ】

さて、子供たちに約2週間余りの間に絵を描いてもらい、2月4日に、ラス・ラグーナス村とカーニャ・デ・カスティージャ村の小中学生の絵の審査を行った。ラス・ラグーナス村の小中学校は3年生から8年生まで、カーニャ・デ・カスティージャの小学校は3年生と4年生が対象であった。学年毎に1等から3等までを選んだ。年齢は7才から16才であった。全部で150枚以上の作品があった。これらを、講義を行った二人と私と事務所の他の社会教育担当2名を含め全員で、5人でどれが優秀作かを選定した。

事務所で、学校から回収してきた絵画を学年毎に一覧できるように並べた。日本の小学生に比べて、図工の授業がないので、その分ドミニカの方が不利だろうが、やはり日本の小学生の方が平均的にかなり上手のように思えた。だいたい優秀作は9割くらい全員の意見が一致した。しかし、1等から3等まで決めるとなると意見が割れる場合があるので、その時は投票で決めた。

【絵画コンクールの発表】

ラス・ラグーナス村の小中学校で、2月14日に、絵画コンクールでの入選作を学校の掲示板に張り、発表した。各学年1等賞から3等賞までを壁に貼りつけた。この時は大勢の子供達が集まり、人だかりで、大歓声だった。自分は入賞したかどうか、皆ワクワクしながらそしてガッカリもしながら発表を見ていた。

【ラス・ラグーナス村の絵画コンクール表彰式】

日曜日であったが、2月17日にラス・ラグーナス村の小中学校で絵画コンクールの表彰式を行った。小学校の教室に絵画コンクールの参加者に集まってもらい、絵画だけでなく、学芸会のようにいろいろな出し物を行い、子供達と一緒に楽しんだ。

我々や先生の挨拶の後、最初に数人の小学生に身振り手振りを入れて小話をしてもらった。これが堂々とした態度で、面白く様になっているので、ドミニカの田舎の子供達もやるなあと思わされた。私が子供の時は、引っ込み思案で、大勢の人前で話すと顔が真っ赤になりなかなか上手に話せなかったが、今は日本の小学生も人前で堂々としゃべれるのだろうか。しかし、一緒に仕事をしていた技術者達にもいろいろな会議でそれぞれプレゼンテーションをやらせたが、中には上がる技術者もいて、ドミニカ人でもやはり個人差はかなりあるものだと思った時もある。

次にパドレ・ラス・カサス町の若者のグループの二人にピエロに扮してもらい、漫才のようなコントをしてもらった。これがまた、面白く子供達は笑いの渦に巻き込まれた。おそらくドミニカ人は天性として人を楽しませるすべを身に着けているのかも知れないと思わされた。

続いて表彰式に移り、各学年1等から3等に入った子供達に先生から賞状を手渡してもらった。それから全員に参加賞が手渡された。それが終わってからもう一度1等から3等までの入賞者に賞品としてナップザックを手渡してもらった。

こうして一通りセレモニーが終わった後に、飲み物と軽食を食べてもらい、歓談し、絵画コンクールの表彰式を終えた。学年は同年齢の子供達ばかりではなく随分歳が離れた子供も同じクラスにいるのだった。多様性がありよいのではないかと思わされた。

【おわりに】

私が見たところでは、残念ながらドミニカの子供の絵は、日本の子供達に比べてあまり上手でないと思った。上述したように、それは学校の授業の中に図工がないからだと思わされた。同様に、音楽と体育の授業がないのである。学校は子供達に勉強を教えるだけで、子供達に情操教育が欠けているのは問題と思った。一番楽しかったと私が思っていた授業がないのである。

ドミニカ人はバチャータやメレンゲといった音楽は大好きで、ダンスも非常にうまい。子供もダンスをさせると大人顔負けにうまい子供も沢山いる。事務所で一緒に仕事をしていた秘書もしょっちゅう鼻歌のように歌を歌っており、よくこんなに沢山の歌詞を覚えているなあと感心していたが、ときどき音程がずれるので、あれっとよく思ったものである。これも音楽の基礎を習っていないからではないだろうか。

また、ドミニカ人は体力もあり、野球も強いが体育の授業がないので、運動しないものは子供でも体力があっても体が硬かったり、バランスが悪かったりするように見え、やはり日本の体育の時間は非常に重要なものに思われ、図工もしかりと思ったものである。

また、技術者についても記述したが、彼らと仕事をしていて、ドミニカだけでなく、どの国でも個人の能力には差がないなあと、中には私よりもよっぽど能力が髙い者もいるなあと思ったものである。しかし、日本が援助する側で、発展途上国よりも優位な立場になっている差は何なんだろうかと考えた時に、国の歴史や持っている資源の量も関係するが、それよりも社会システムの違いや人々のコンプライアンス意識の差が大きいと感じた。個人の能力もさることながら、個々人を集合させた組織が効率的、不正をすることなく動くことが経済力の差になって表れているのではないだろうかと感じていた。

それはそれとして、このような子供に対する環境教育の成果は大きく、この子供達が大人になるまで、いやもっと長く、一世代20年~30年くらい協力できれば、もっと大きな協力の成果が得られるだろうと思ったものである。

つづく

1月の駒ケ岳

新年あけましておめでとうございます。

皆様にとって本年が佳き年となりますようお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします。

本年の十二支は丑(牛)、 干支は「 辛丑 」 。

「丑」は 「紐=ひも」にも使われており 、

“曲げる”、”ひねる”を表していたといわれています。

ここから、

「物事の準備段階=はじまり」

「種子の中で 曲がった芽が 殻を破ろうとしている状態」

を意味しているともいわれています。

昨年からのコロナ禍の中での我慢が続いていますが、

この先に新たな芽吹きがあると信じて、

健やかに過ごせることを願っています。

冬到来

穏やかな冬の始まりだったのが一転、

強い寒波により、一機に真冬の様相となりました。

日本海側では大雪による交通障害が発生するなどしましたが、

年末年始も引き続き強い寒波が来そうだとのことで、

心配がされるところです。

さて、2020年、今年もあと僅かとなりました。

2020という区切りのいい年にオリンピックが開催されて・・・と、

華やかな一年を想像していましたが、

コロナ、コロナに追われた一年となってしまいました。

医療体制のひっ迫が深刻となっている中で、

再び “ステイホーム” を余儀なくされますが、

皆様が良い年を迎えられるよう、心よりお祈り申し上げます。

【増井 博明 森林紀行No.7 アラカルト編】 No.32_ドミニカ共和国

筆者紹介

ハリケーン「ディーン」(2007年8月)-ドミニカ共和国

【ハリケーン「ディーン」が襲来】

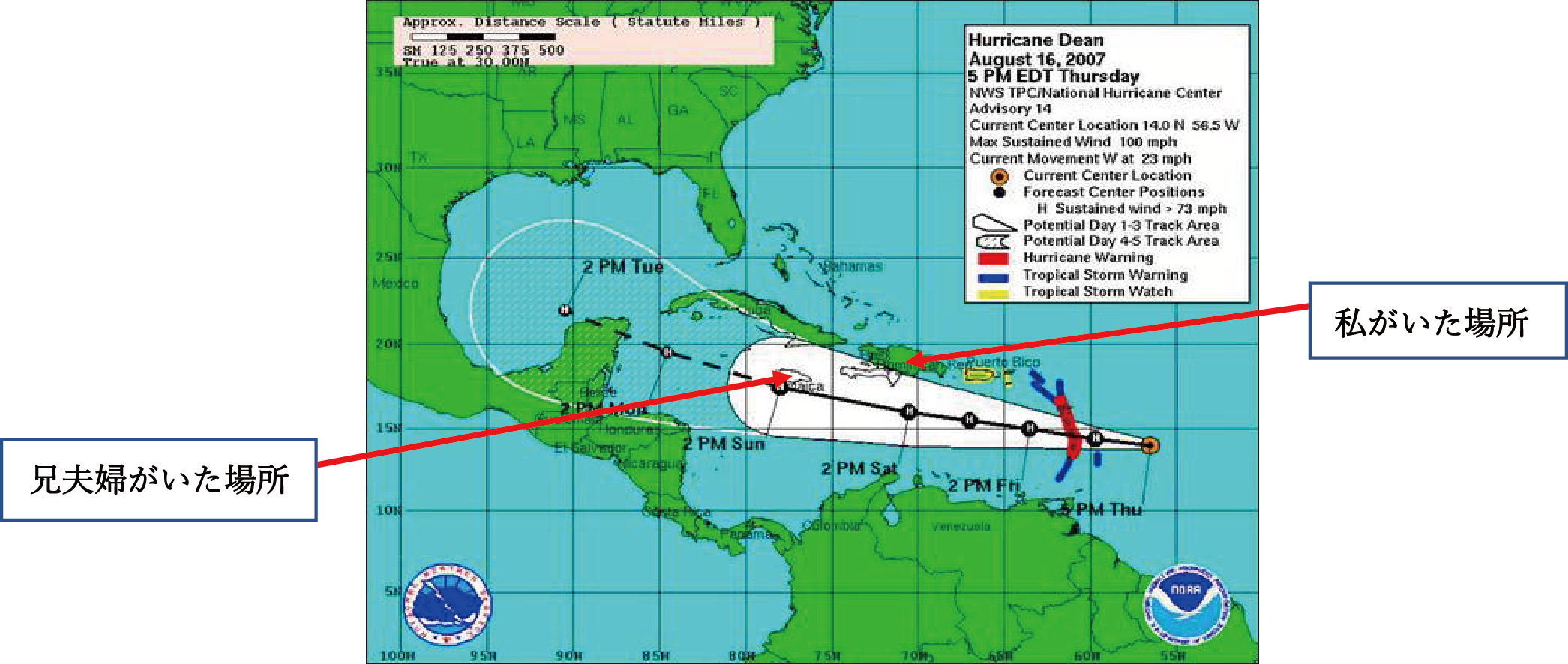

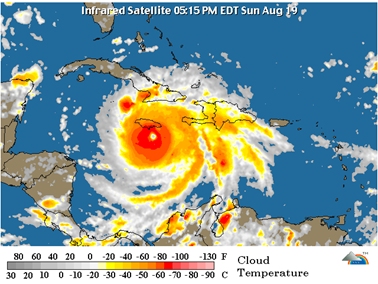

「超大型のハリケーン『ディーン』の襲来予報が出ている。襲来は今晩だ。厳重警戒せよ。外出は禁止だ。」と首都サント・ドミンゴの事務所の担当者から、この日の午後、電話がかかってきた。2007年8月18日(土)のことである。隣国、ジャマイカを直撃し、ドミニカの南の海上を通過する予測とのことである。そういえば午前中に風が吹き出し、徐々に強くなってきた。午後1時半くらいからパラパラと雨が降り始めるがまだ、たいしたことはない。外にでても、まだそれほど強い風ではない。しかし、空を見上げると、どんよりとしたハリケーンの雲が低くたれこめ、勢いよく飛んで行くのが見える。

【天気が悪くなる】

この時私は、パドレ・ラス・カサスの町に家を借りており、その日の午後は、通いの家政婦には掃除と洗濯だけを頼み、早く返した。土曜日とハリケーンなので、夕食は自分で作ることにした。午前中に買ってきておいた野菜と肉を弱火でじっくり煮てモロッコで味わったタジン風のものを作る。家には大きな冷蔵庫も二つあった。この家は同じ勤め先のフランキーの持ち家だったが、かなり大きな家で、二階の一部屋にフランキーを用心棒として一緒に住ませていた。フランキーの奥さんはアメリカに出稼ぎに行っており、どきどき帰国してはアメリカから様々なものを買ってくるので、家には圧力鍋もあり、台所用品はありあまるようにあった。それに、二階の物置部屋を捜すと同じようなものがいくらでも出てくるのであった。

【ジャマイカ滞在中の兄夫婦に連絡】

ちょうどこの時、兄夫婦がジャマイカに来ていた。ジャマイカの友人のところに観光に来ていて、夫婦で2週間くらいジャマイカに滞在していたのだ。そこですぐに電話し、超大型のハリケーン「ディーン」が来ていてジャマイカを直撃するとの予報だと伝えるとまだ、そのことを知らなかった。それで今晩からハリケーンが通過するまで外出せず、警戒してくれと伝えた。翌日8月19日(日)が帰国予定日だと言うことで、「無事飛行機が飛ぶことを祈る」と言って電話を切った。

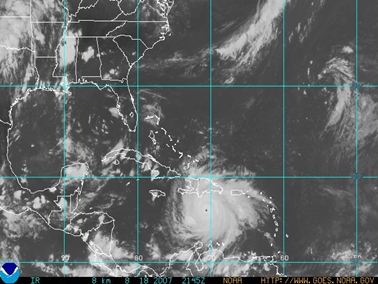

【アメリカのハリケーンセンターの予報を見る】

それからネットでアメリカのハリケーンセンターの予報を見た。すると私の住んでいるドミニカ共和国のパドレ・ラス・カサスは、予想中心進路の外側ギリギリくらいの位置にあるが、ジャマイカはまさに中心が通る予報で、直撃である。これは兄夫婦のいるジャマイカは大変だ。無事何事もなく通過してくれれば良いがと祈っていた。

【真夜中の訪問者】

その晩、寝る時分午後10時頃、玄関のドアを開け外を見てみると、雨は土砂降り、風はゴーゴーとうなっている。しかし、家は大きな家でブロック積みだったので、風にはびくともしなかった。この辺の家の作りをみているとほとんどがブロックを積んだものである。ブロックがむき出しの家もかなり多い。借家はかなり金をかけているようで、ブロック積の上にモルタルを塗り、きれいに塗装しているので、見た目はとても美しい。しかし、耐震性は低かっただろう。幸いにもこの時のハリケーンがこの辺を直撃しなかったので、この強風にも楽々耐えていた。そのため、私は1階の奥の自分の部屋で、ハリケーンの恐ろしさも感ずることなく熟睡できた。

ところがその晩の夜中である。事務所で一緒に働いていて、音楽教育で協力をしているフランス人の女性が突如訪ねてきた。彼女はやはり他の女性職員の家に住んでいたが、もの凄い風雨なので家までそれほど遠くはないが帰れなかったのだろう。事務所から近い我が家に助けを求め訪ねてきたのだ。彼女は、任期を終えフランスに帰国直前であったが、5~6才くらいの小さなお子さんを連れていた。この子が彼女の子供か、教えている子供か、どうかはわからなかったが、私は寝ていたところを起こされたので、目を覚まされて気分がすぐれなかった。しかし、びしょ濡れである。そこで、2階に寝ているフランキーを起こし、彼女の世話をするように言いつけてから、私は再び寝てしまった。2階にはトイレバス付の部屋が2部屋あり、一つはフランキーが使っていて、彼女は空いているもう一つの部屋にその子と共に泊まって行った。シャワーがあったので彼女も助かっただろう。人助けができて良かったとしたものである。

後で、考えるとこの彼女にもっと丁寧に世話をしておけば良かったと思ったものである。私もこの事務所に来たばかりで、まだプロジェクトを動かすのに必死で、彼女とは事務所では挨拶をする程度で親しくなかったからである。しかし、翌年、彼女がこの地が懐かしく、夏のバカンスで訪ねてきた。この時、市場でばったりで会い、その晩ディスコ(ディスコと言っても立派なものではなく、バーベキューを食べながら踊る青空ディスコである)に踊りに行こうと誘われたのである。その時この彼女は、以前滞在していた事務所の女性職員の家に泊まっていたのである。事務所の職員多数とディスコに行ったが、この晩は大変に楽しい晩で、彼女もかない酔いが回り、陽気なフランス女性の一端を垣間見た。この話は別の機会に書ければと思う。

【兄夫婦の状況】

さて、翌日の8月19日(日)にはハリケーンが通り過ぎた。アメリカで最大レベルの5とされたハリケーンであったが、ここパドレ・ラス・カサスでは、私が予想していたほどの雨と風ではなかった。しかし、山岳地ではかなりの雨が降ったようである。

兄夫婦がいるジャマイカが心配である。ジャマイカでは国家非常事態宣言が出た。滞在していた家に電話をしてみると、既に空港に向かって出発した後だった。後で聞くとハリケーン通過翌日で、空港までの道路は大混乱していたが、何とか空港まではたどり着けたとのことだった。しかし、予定の便は欠航となり、変更が大変だったが、何とか夜行便に変更ができ、カナダ周りで、トロントで一泊の後、無事帰国できたとのことだった。

【ハリケーンの通過の後】

朝10時頃、事務所の職員が、増水した川が渡れるかどうか様子を見に行こうと家を訪ねて来た。援助している村は川向こうにあるため被害状況も知りたいのだ。我が家の近所に住んでいる助手のエディを連れて3人で川の様子を見に行く。すると普段は数mの川幅で、下床路として渡れる箇所も相当に増水しており、とても車では渡れない。上流では相当降ったのだろう。何しろ上流域の山岳地帯もほとんどの土地が牧場や農地として利用されており、山地の保水力は低い。ドミニカがハリケーン銀座とはそれまであまり気に留めていなかったが、これでは下流域のサバナ・ジェグア・ダムでの堆積は相当量あると推測される。そのために住民たちに植林してもらい、その動機づけに農地に灌漑しようと協力にきているのだが、先が思いやられるのだった。この日、風は収まったが、雨は一日中シトシトと降っていた。

渡れるのだが、この増水である。

激流、急流となった。

これでは下流のサバナ・ジャグア・ダムの堆積は

激しいはずだ。

何しろ上流は、牧場・農地として利用され、

はげ山だらけなのだから。

沢ガニを発見

自然に生きるものは、どこに避難したらいいかよく知っている

【増水で村に行けない】

その後、クエバス川が増水で、渡れず、しばらく現場には行けなかった。ただ、この時のハリケーンではクエバス川にかかるバデン(土橋、ヒューム管を並べ水を流し、その上に土を盛り橋としたもの)は流されることはなかった。そのためバデンはすぐに復旧し、村には通えるようになった。しかし、この後10月に来たハリケーン、そして翌年8月に来たハリケーンにより、バデンは流され、その復旧には時間がかかり、プロジェクトの遅延の要因ともなった。

(ヒューム管の上に土を盛ったもの)が、

流された後に、再構築のため運ばれてきたヒューム管

保水力が低い

【その後もハリケーンに悩まされる】

私は、この年8月に一旦帰国し、その後上述したように、10月にハリケーン「グスタボ」の襲来により、バデンは流され、次に12月に続けて来たハリケーン「オルガ」によって壊滅的な打撃を受けた。この時に事務所で働いていた同僚は、仕事が進まずハリケーンに苦しまされた。その後、公共事業省により、バデンは再構築されたが、その後も毎年ハリケーンが来る度に流され、翌年は私が同様にハリケーンで苦しまされるのであった。

このプロジェクトが終わって数年後に、苦しめられたバデンがある場所に橋がかけられ、村人もハリケーンにより交通が遮断されることがなくなり、村はおおいに発展しているとのことである。その後のハリケーンのことについてはまた別の機会に書ければと思う。

つづく