11月の駒ヶ岳

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.21

バスール(Bassoul)村

村の位置や活動

Bassoul村は、以前書いたMounde村のやや奥にある村である。基地としていたフンジュンからボートで1時間半くらいサルーム川を河口方面に下った場所にジルンダ村があり、そこからムンデ村への水路を通過し、さらに約30分程度細い水路を入っていった場所にある。

ここは、この業務の管理を委託していたWAAMEが、ずっと前から関わっており、住民達も啓発されていたため、パイロットプロジェクト村として選んだ経緯もある。ここで行った活動は、村落林の造成とエトマローズの燻製改良かまどの導入である。

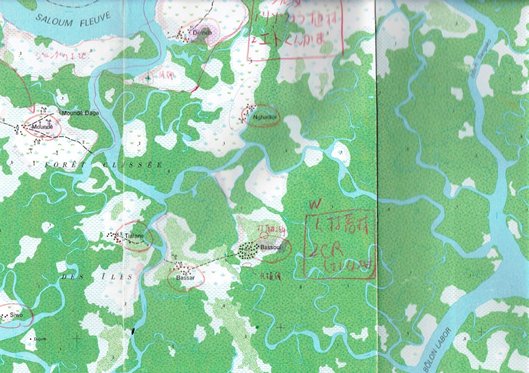

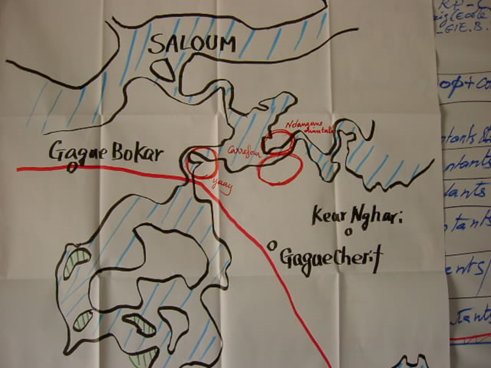

バスールの地図

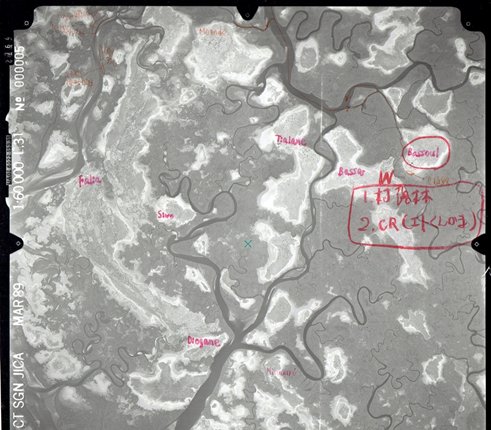

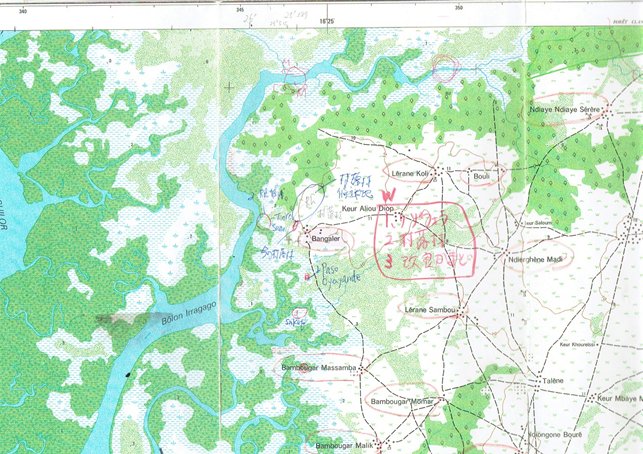

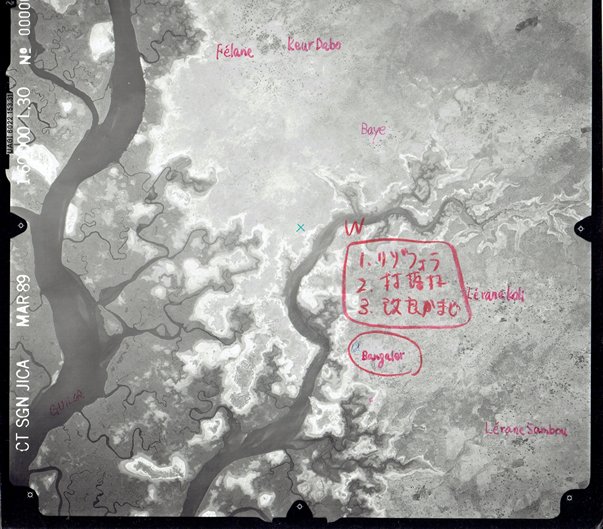

バスールの航空写真

ボートを降りてバスール村への桟橋

バスール村

村の中のモスク(イスラム寺院)

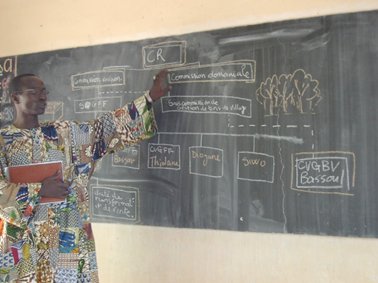

コミュノテー・ルーラル(CR):村落共同体

セネガルにはコミュノテー・ルーラル(CR)というものがあり、これは村落共同体という意味である。村落共同体は,いくつかの村が集まった共同体で,その長が郡長というものである。言ってみれば,日本の郡にあたるもので,日本では群は住居表示の区画だけであるが,セネガルでは郡が,行政機関となっていて,そこに長がいて,それが郡長というものだった。この時点では、CRは実質的にあまり動いていなかったが将来的にはCRが行政の中心となっていくものと思われていた。

そのためバスールではCRが村落林の造成と燻製改良かまどの管理に関わっていくようにプロジェクトを進めた。

ワークショップ

ワークショップ

村落林の造成

バスールの村での計画策定ワークショップで、村落林の造成が選定された。以前から書いているようにサルームデルタではマングローブ材の利用が盛んで、マングローブ林保全にはマングローブ材の代替材供給が必要となることから村落林造成を計画したものだった。

活動計画

マングローブ林の代替材として Eucalyptus sp、Melaleuca sp、Prosopis spなどの植林地を2年間で約1ha造成する計画とした。植栽密度は 1,111本/ha、植栽間隔は 3m×3mとした。

計画の実施

バスール村では管理委員会の中に村落林村民委員会が設置された。

活動の経緯

村落林造成の作業としては、村民による位置再確認、囲い資材の調達・搬入、囲い設置、苗木調達・搬入、苗木植栽等を行った。

造成地

バスール村の造成地は、2003年7月に開かれた村民総会で、ンダムバラという場所にすることが決定された。また、このとき2年目からの村落林造成用に苗木を生産するための苗畑をチアムブラケという場所に設けることが決定された。

ンダムバラの造成地は3年にわたって拡張可能であり、1年目の造成区画として0.5ha(100m x 50m)の境界設定と家畜の食害を防ぐための杭打ちと網囲いの設置を行った。植栽は村落林村民委員会と GPF(女性向上グループ)のメンバーを中心に2003年9月中旬に実施された。1年目植栽用苗木は、森林局のフィムラ苗畑で調達し、村に搬入した。

植栽樹種と本数は、Eucalyptus camaldulensis 100本、Prosopis julifloa 200本、Melaleuca leucadendron 70本、 Acacia mellifera 200本で、植栽間隔は3m×3mで混植した。中間段階で家畜の侵入のおそれがあるため有刺鉄線を張る対策を取ることとなった。

2年目は村落の苗畑を作り苗木を供給したが、十分ではなく不足分はWAAMEが提供した。植栽樹種は1年目と同様でEucalyptus camaldulensis 300 本、Melaleuca leucadendron 140本、 Prosopis juliflora 160 本、計600本を植栽した。植栽地周囲には Acacia mellifera 100本を2004年8月に植栽した。1年目は男性4 名、女性19名と参加者が少なかったが 2年目は男性5名、女性53名と女性の参加者が大幅に増加した。

生存率

1年目の植林木の生存率は 2004年9月時点では

Eucalyptus camaldulensis 152本(76%)

Melaleuca leucadendron 30本(60%)

Prosopis juliflora 1本(0.5%)

Acacia mellifera 38本(38%)だった。

2年目の植林木の生存率は 2004年9月時点では

Eucalyptus camaldulensis 234本(78%)

Melaleuca leucadendron 97本(69%)

Prosopis juliflora 153本(96%)

Acacia mellifera 248本(79%)だった。

将来性

村落林造成では植栽樹種として薪材、建築用材等として新規導入樹種やユーカリなどを植林し、最も生存率が高く、植林が成功する可能性が高いのはユーカリだった。これより Eucalyptus camaldulensis を中心に植栽し、囲い用の樹種としてトゲの多い Acacia mellifera を植栽することが考えられた。しかし、その土地に適した樹種もあり、またカシューなど実の販売収入の期待できる樹種もあり今後は、その村落での状況を調査し、適木を植林する必要があると思われた。

メラリューカ

ユーカリ

植林地

成長した植林地

エトマローズ燻製改良かまどの導入

以前も記したようにサルームデルタでは、エトマローズを燻製加工するためにマングローブ薪材が用いられていた。自然による枯れ木の発生量よりマングローブ薪材の需要量が増加すれば、マングローブの生木を伐採する事態を招くため、燻製用薪材の消費量を抑制する必要があった。その方策のひとつとして、当時用いられていた燻製かまどの熱効率を改善することによって、マングローブ薪材の消費量を抑制することを目的とした。

活動計画

当時サルームデルタでみられたエトマローズ燻製かまどは、幅や長さにばらつきはあり、エトマローズを金網の上に一段に並べ下から薪で火をくべる方式だった。並べた魚をトタン板で覆うものの、ほとんどの煙が外部に放出される開放式なので熱効率の改善が必要であり、そのために次の改良を行った。

1)開放式を密閉式に転換することで熱効率を高める。

2)一段式を二段式にすることで、薪の消費量を抑制する。

上記の2点を達成するため、かまどに天井と開閉扉を設けて密閉式とし、加工魚の出し入れを容易にするため、金網バスケットを採用した。

活動の実施

バスール村では、CRレベルで環境委員会の下に燻製かまど管理小委員会の設置を予定し、メンバーの人選は終了したが、活動がバスール村のみで実施されたことから実質的には機能しなかった。

バスール村のレベルでは統括組織として村の管理委員会が設置され、その中に燻製かまど管理村民委員会が設置された。さらにその下にかまどの建設と保守を担う建設・保守班と加工・販売班が組織された。

活動の経緯

CRバスールでは CR議員、CRアニメータ、村民組織代表者などが出席した2003年7月の総会で、かまどの建設をタムバイエという場所にすることが決定された。

改良型かまどと従来型かまど各1台の建設は 2004年2月に完了した。2004年4月から6月までに 3回の試験を実施し、改良型かまどと従来型かまどの効率を比較した。

活動結果

燻製加工試験の結果、100kgの原料魚を燻製加工するのに必要な薪量は、従来型で32kg、改良型で14kgだった。このことから、改良型燻製かまどの使用で薪の消費量は57%削減できることが判明した。歩留まり(最終製品重量の原料魚重量に占める比率)では改良型かまどが26%、従来型かまどが22%であった。

作業に従事した女性グループから改良型かまどの利点として次の点が判明した。

・作業性の向上;金網バスケットの使用と密閉による燃焼の安定化により、作業時間が短縮された。

・品質の向上;品質が全般的に均等で歩留まりがよく、味が良い。

・衛生面の向上;砂を使わず魚を並べられるので、衛生面が改善した。

・煙害の低下;煙が外部にでないので、服に臭いがつかず平服で作業できる。

・製品が清潔;そのままナベに入れて調理することができる。

CRバスールで加工された製品は村の商人に引き渡され、その商人も改良型かまどによる燻製品の品質の良さを認めていた。

将来性

この時点の課題として以下の事項が残された。CRバスールでは、原料魚入手の困難さと組織づくりの遅れから、改良型かまどが有効に稼働した状況ではなかった。バスール村での活動継続を確実なものとしながらCR主体の管理体制づくりを進めることで、改良型かまどの稼働性を高め、展示効果をさらに発揮させる必要があった。

また、サルームデルタ全体で、マングローブ薪の消費を抑えるためにエトマローズの燻製かまどを従来型から改良型への転換が必要であり、さらに総量規制が必要という課題が残った。

改良型燻製かまど

金網バスケット

燻製の開始

村長の家に泊めてもらう

バスール村では、よく村長の家に泊めてもらった。村長の家は2階立てで新築だった。その2階に、多い時には10人くらいで雑魚寝した。

一緒に行ったダカールからの森林局の職員は、イスラム教のお祈りをよくしていた。お祈り中に、たまたま私が話しかけてしまった時があるが、全く気が付かないようで陶酔状態となっているようだった。また、この方の2人いる奥さんの1人が超過の乗船客で船が沈むという海難事故で不幸にも亡くなったこともあった。

ゴキブリの話

村長の家のトイレは外についており、最初に夜中にトイレに行った時には、気がつかなかったので、そのまま入ったら、イスラム式の便器の丸い穴からゴキブリが何千匹とも思われるくらいどっとでてきて、床面一帯が真っ黒になりサッササといなくなった。他のメンバーに聞くと皆同じ思いをしており、入る時にはドアを蹴ってから入るようにしているというので、私も次からまずドアを蹴ってゴキブリを追い出してから入ることにした。

昔インドネシアで見たパイナップルが真っ黒になっていたのが、全部ゴキブリだったのとどちらが多いか思い出したものだった。時々女性メンバーも参加していたから彼女たちも同じようにしていたと思うが、協力隊など女性メンバーの方が多く、全くたくましいものだと思ったものである。

ワールドカップ

ちょうど日韓ワールドカップを開催している時にセネガルに行ったことがある。2002年5月31日、ソウルで行われた開幕戦で、前回優勝国のフランスが初出場のセネガルと対戦し、セネガルが1対0で勝利したのを日本で見て、翌日セネガルに向かった。

そしてセネガルがリーグ戦を戦っている時にバスール村にいたことがあった。その時は仕事にならなかったが、セネガルが得点を上げるたびに、村中から大歓声が上がり、島が揺れているようだった。テレビを持つ人は少なかったが、その家に皆が集まり、大応援をしているのだった。

このときセネガルは、予選リーグを勝ち上がったが、決勝トーナメント1回戦で敗れて残念だった。

ワールドカップと言えば、その後2010年にセネガルに行った時に、南アフリカで開催されていたワールドカップで、決勝トーナメントで日本がパラグアイと戦い、PK戦で惜しくも敗れた試合もダカールの森林局で見ていたのを思い出す。

運動能力の高いセネガル人の体型

そこで思ったのだが、アフリカに長くいて陸上のオリンピックでの日本選手の短距離から長距離までの走りは、欧米の白人選手に比べて大健闘だと思った。それは黒人の素質による速さに対して努力で頑張っているという意味であるが。

セネガル人は、背が高い人が多く、日本人より男女共10cmくらいは背が高いのではなかいかと感じていた。私と一緒に仕事をしていた人、森林局の人と比較したのだが、彼は185cmで、私が170cmなので15cm身長が違うが、座ると座高は同じだから、足が15cmも長いのだ。それもスネが10cm、モモが5cm長いのだ。

それに頭の大きさが小さいのだ。私は54cmくらいだが、彼は50cmくらいで、私の帽子がブカブカで、これは走る上で大きな素質と思った。また、腕が長いのでヤジロベイのように重心が支点の下にあり、バランスが良いのだろう。

腕が長いといえば、前にも記したが、村でのワークショップ時に、壁に模造紙を貼り付ける時、私が背伸びして手が届かない所を一緒に仕事をしていた女性が手を伸ばし張り付けてくれたことがある。その女性は、身長が165cmくらいで私より5cm低いのに手を伸ばしたら私より10cmくらい上に行くので、びっくりした。スタイルが非常に良いのだ。その女性は細くて柔軟性が非常に高いように見え、オリンピックの200mで優勝したアリソン・フェリックスのような感じだった。

スタイルの良い女性。私から右に3番目にいる女性。男の体型も良い。

それから、秘書の女性が、仕事は大変に良くできる上に、素晴らしい体形で、オリンピックの短距離選手のような体つきで、100mをコーチについて練習すれはオリンピックでも出場できそうな体型に思えた。この方は筋肉質に見え、やはりオリンピックで優勝したジャマイカのキャンベル・ブラウンのような体つきに見えた。

運動能力の高そうな秘書の女性

男の筋肉質の体も素晴らしい。小型のエンジン付きのボートをいつも使っていたが、その船頭がウエイトトレーニングでもしているように実に素晴らしい体をしていた。エンジンが非常に重いのに軽々と扱っていた。彼らは、米に魚を乗せたような貧しい食事しかしていないのに何でこんなに筋肉質になるのか不思議だった。腕の力こぶが自然とでていて筋肉のみというように見えた。

それから前にも記したが、井戸の水をつるべ落としで汲むが、一杯10Kg以上はありそうで、10m以上もあるロープを引っ張り上げるのが私でも大変だったが、まあ小さい女の子が全身を使いタイミングよく引っ張り上げていた。日本の子供じゃあ上がらないだろうと思われた。慣れもあるが、すごい運動神経と能力を持っていると思った。

もしアフリカ人が先進国と同じ様に一般の人が豊かになり陸上の競技人口も増え、栄養も良くなれば今よりはるかに上の記録がでるだろう。マラソンでも2時間を切るのに近づいてきたが、そのうちきっと黒人が最初に切るだろう。

村人が気持ちよく受け入れてくれたバスール村

つづく

10月の駒ヶ岳

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.20

ンバム(Mbam)村

村の位置や活動

ンバム村は基地としたフンジュンのホテルから車で5分程度と近く、活動はし易かった。この村もエビ漁が盛んだったのでライフジャケットの製作を行った。ライフジャケットの製作はカマタンバンバラ村で記したように、この周辺は、国が定めたエビの禁漁期、それは主に乾期であったが、その禁漁期に違反操業をする者が絶えなく、その原因は、水産物が住民の食料源であることと、また、この地域の乾期には生業活動がなかったためである。そのため乾期の生業作りにライフジャケットを製作することになったのである。

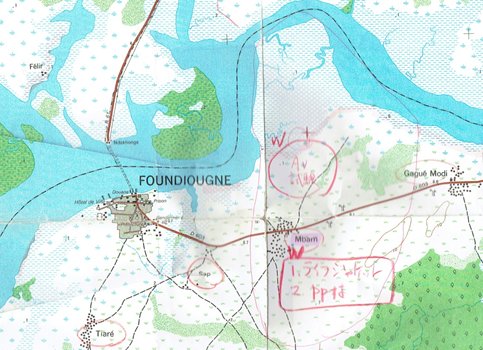

ンバム村の地図

フンジュンのホテル

フンジュン周辺のマングローブ

フンジュンの渡し場付近でWAAMEが植林したリゾフォーラ。塩分濃度が高く成長しない

ンバム村の当時82才の長老チャレさんに村の話を伺ったときのことだが、1942年に大飢饉があり、その時はアヴィセニアの種子を食べてしのいだとのことだった。この周辺に調査時にはほとんどアヴィセニアはなかったが、当時は大量にあったとのことだった。またリゾフォーラは森のように繁り、対岸が見えないほどだったとのことである。この30年でマングローブはほとんどなくなってしまったとのことだ。

エビ漁

エビ漁は、夜中に水深が深い川に入って行わなければならず、海難事故が絶えなく、エビ漁による海難事故防止の意味からも村人のライフジャケットに対するニーズが高かったこともライフジャケット製作の後押しとなった。

ンバム村でのワークショップ

乾期にライフジャケットを製作することにより、村に生業を起こし、エビの漁期を守り、さらにライフジャケットの販売収入の一部を環境基金とし積み立て、その資金をマングローブ植林や村落林造成に利用し、マングローブ林の保全と復旧に寄与することを目的として、ライフジャケットの生産に取り組んだのであった。

活動計画

ンバム村もカマタンバンバラ村と同様、1年間に100着、2年間に200着のライフジャケットを生産し、販売する計画とした。

活動組織の確立

ムバムでは当初設置された管理委員会がうまく機能しなかったため2回にわたって管理委員会の改革を行い、統括組織として管理委員会を設置し、その中に販売委員会、検査・品質管理委員会、製作委員会を設けてライフジャケット生産活動を行うこととなった。

活動の経緯

カマタンバンバラ村と同様ンバム村にも数人のテイラーが在住し、村人が持参する布地を客の注文に応じて仕立てている。これら洋裁の技術を持つテイラーをライフジャケット生産グループとして結成した。村のテイラーの自前のミシンとパイロット・プロジェクトで投入したミシンにより若者を対象にライフジャケット生産技術の製作訓練を進めた。資材は原則地元での供給を目指したが、ダカール以外では入手が困難なものは、ダカールとプロジェクト対象村間の資材入手ルートを確保し、内陸地域を中心にライフジャケットの販売網を構築した。

村のテーラー

製作されたライフジャケット

1年目のムバム村では111着のライフジャケットが生産され、1着5,000Fcfa(約1,000円)で59着が販売された。そのうち54着分の代金が回収され、5着分が売掛金として未回収だった。残りの52着は在庫になっていた。大量に在庫が残った原因は、管理委員会メンバー内のコミュニケーション不足や委員会と村の他の住民組織との連携不足などから、販売体制を確立できないままエビ漁期が終了したからである。

2年目は、両村で発泡スチロールの浮材を柔軟性のある浮材に転換し、改良タイプのライフジャケットを製作販売した。この改良は住民自身の発案によったのである。

ムバム村では最終評価時点までに17 着が生産され販売された。販売価格は1着7,000Fcfa(約1,200円)だった。その後さらに83着を生産する予定だった。

ライフジャケットを着けての漁

活動結果

住民自身の改良により、浮力不足と浮材が破損しやすいという問題点が解消された。これまで、製品の品質に自信を持って販売できないと語っていた住民も、最終製品に自信を深めている。ユーザーであるエビ漁民のライフジャケットの品質に対する評価も上々で、輸入品と比べて遜色がないと語っていた。

ムバム村では、管理委員会の新執行部体制が3回も変わり安定しなかった。新執行部の方針は、村の他の住民組織と連携を図りながら、ライフジャケットの販売活動に積極的に取り組むことだった。ムバム村では収益金を管理委員会の会計係が管理し、ジロールのクレディ・ミュチュエール(銀行)に設けた口座に振り込んでいた。会計係はすべての支出と収入を帳簿に記帳することになっていた。しかし執行部が交代したことで、帳簿関係の引継などが完全に行われていなかった。この点を解消し、村の他の住民組織と連携を図りながら、積極的な販売活動を行わなければならなかったが、その時点でプロジェクトが終了した。

つづく

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.19

カマタンバンバラ(Kamatan Banbara)村

村の位置や活動

カマタンバンバラ村は基地としていたフンジュンの町から東に向かって、車で40分くらいの距離にあり、サルーム川の上流域に位置している。この辺りの塩分濃度は、8%程度と相当に高く、かつては存在していたマングローブも全滅してしまった地域でもある。しかし、エビ漁を始めとした漁業は盛んであり、水産分野のライフジャケットを作製する活動を行うこととなった。

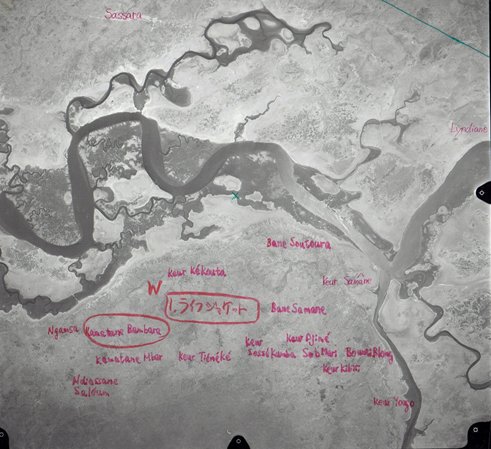

カマタンバンバラ村周辺の航空写真

ライフジャケットの製作

この周辺は、サルームデルタの最上流部に近い内陸部ではあるが、国が定めたエビの禁漁期、それは主に乾期であったが、その禁漁期を守る者は少なく、違反操業者が絶えなかった。その原因は、何と言っても水産物は住民の食料源であり、もうひとつにこの地域の乾期には生業活動がないという現実もあった。

そしてエビ漁は、夜中に水深が深い川に入って行わなければならず、海難事故が絶えなかったため、エビ漁による海難事故防止から村人のライフジャケットに対するニーズが高かったのである。

ワークショップ

そのため乾期にライフジャケットを製作することで、村に生業を起こし、エビの漁期を守り、さらにライフジャケットの販売収入の一部を環境基金とし積み立て、その資金をマングローブ植林や村落林造成に利用し、マングローブ林の保全と復旧に寄与することを目的として、ライフジャケットの生産に取り組んだのであった。

活動計画

カマタンバンバラ村では1年間に100着、2年間に200着のライフジャケットを生産し、販売する計画とした。

ワークショップ

活動の実施

カマタンバンバラ村では漁民、女性グループ、青年の代表や村で裁縫活動をしているテーラーを構成メンバーとする管理委員会を設置し、ライフジャケットの製作と販売を行うこととした。

住民への聞き込み

活動の経緯

内陸部の村には通常数人のテーラーが在住し、村人が持参する布地を客の注文に応じて仕立てていた。カマタンバンバラ村では洋裁の技術を持つテーラーをライフジャケット生産グループとして結成し、村のテーラーの自前のミシンとパイロット・プロジェクトで投入したミシンにより若者を対象にライフジャケットの生産技術の訓練を進めた。

テーラーがライフジャケットを作製

ライフジャケットの材料は、原則地元での供給を目指したが、ダカール以外では入手が困難なものもあり、ダカールとプロジェクト対象村間の資材入手ルートを確保し、内陸地域を中心にライフジャケットの販売網の構築を図った。

1年目には、カマタンバンバラ村で100着のライフジャケットが生産され、1着5,000Fcfa(約千円) で91着が販売された。そのうち62着分の代金が回収され、29着分が売掛金として未回収だった。残りの9着は在庫となっていた。売掛金が回収できなかったのは、エビ漁が不調に終わったことで、エビ漁民に掛け売りした代金が回収できなかったからである。

2年目は、発泡スチロールの浮材を柔軟性のある浮材に転換し、改良タイプのライフジャケットを製作販売した。この改良は住民自身の発案による。カマタンバムバラ村ではプロジェクトが終了する時点で50着が生産され、その後さらに50着を生産する予定だった。販売価格は1着7,000Fcfa(約千二百円)であり、その時までに7着が販売されていた。

製作されたライフジャケット(最初のタイプ)

最初は発砲スチロールだったが、後に柔軟性のあるものに改良

活動結果

住民自身が浮材を発砲スチロールから柔軟性のあるものに改良したことにより、浮力不足と浮材が破損しやすいという問題点が解消された。それまで、製品の品質に自信を持って販売できないと語っていた住民も、この時の改良した製品に自信を深めていた。ユーザーであるエビ漁民のライフジャケットの品質に対する評価も上々で、輸入品と比べて遜色がないと語っていた。確かに良いものができたと我々プロジェクトチームも驚くほどであったが、プロジェクトの終了後の活動は分かっていない。

プールでの浮力試験

つづく

9月の駒ヶ岳

9月の駒ヶ岳

9月4日には台風21号が非常に強い勢力のまま日本に上陸し、近畿地方を中心に大きな被害をもたらしました。

また、6日には北海道で胆振地方中東部を震源とした最大震度7の地震に見舞われ、震源地の胆振地方はもとより、

北海道全域が停電に見舞われるなど大きな被害となっています。

被害に見舞われた皆様に心よりお見舞い申しあげるとともに、早期の復旧を願っております。

くしくも、9月1日は防災の日ということもあり、地区の防災訓練に参加されたされた方も多いかと思います。

日頃の備えについて改めて見直さなければと強く感じているところです。

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.18

ガーゲシェリフ(Gague Cherif)村

ガーゲシェリフ村の位置や活動

ガーゲシェリフ村は、基地としていたフンジュンから近く、西に向かって車で20分くらいの位置にある。ガーゲシェリフ村は最初、非常に熱心でやる気のある村のように思えた。それにこの村は我々が援助に入る以前に、様々な活動の現地での仕事を委託したWAMME(西アフリカ海洋協会)もいろいろ関わっており、プロジェクトを行えば成功する可能性が高いと思っていた。

ガーゲシェリフ村の水路

実際に住民は良くやったのであるが、住民総会で選ばれた最初の執行部は、1年も経たないうちに総辞職させられ、途中で新たな執行部が立ち上がったのには驚いた。村内に対立するグループがあり、それは外部から見ていただけでは分からなったが、いろいろな活動を行っているうちに利害関係が生じるようになって表面化してきた問題だった。

ガーゲシェリフ村でのワークショップ

WAAMEの職員のアミ。細身であるが,手足が長く頭が小さく体のバランス

が良い。身長は私より少し低いが,手を伸ばすと私よりもずっと上に届く

しかし、そのことがこのプロジェクトの活動に影響することはなく、執行部が変わってもプロジェクトは変わらすに動いた。ガーゲシェリフ村で行った活動は、アヴィセニアの植林、柴漬け漁、啓発活動だった。

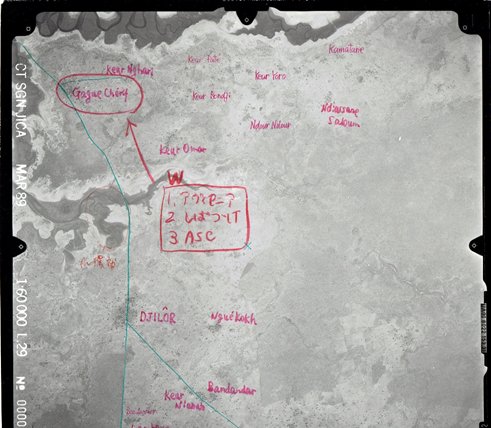

ガーゲシェリフ村の航空写真

ワークショップで使ったガーゲシェリフ村の見取り図

アヴィセニアの植林

アヴィセニアの植林は,ダシラメセレール村でも記したが,サルームデルタではマングローブ林の減少が続いており、その原因は降雨量減少による塩分濃度の上昇、住民による伐採、土砂の堆積、道路の建設などだった。何と言っても塩分濃度の上昇が最大の要因だ。

マングローブの植林はリゾフォーラとアヴィセニアと2種類行うこととしていたが,塩分濃度への抵抗性が多少でも高いアヴィセニアは,より塩分濃度の高い場所を中心に行うことにしたのである。ガーゲシェリフ村の塩分濃度は7%程度あったからもともと難しい地域でもあった。6%を超えると定着してもほとんど成長しないことが観察から分かっていたが,ガーゲシェリフ村の住民達が熱心にアヴィセニアの植林を希望したので選定することとなったのである。管理委員会の中にアヴィセニア植林の担当者が任命された。

活動の経緯

ガーゲシェリフ村の植栽地は,第1年目の村民総会で、ヤーイという地区に設けることとなった。

植林地を選定

左二人がWAMMEの職員。右はこの地区の森林局職員

苗畑は植栽地の近くに100m2の区画を用意し、これに木枠を3個設け、1つの木枠内で2,000本、合計6,000本の苗を生産することとした。魚による食害を防ぐために周囲を網で囲み、水温の上昇を防ぐために上部に竹で編んだすのこ状のもので日覆を設けた。苗畑用の資材の搬入は当初の作業計画から多少遅れたが、8月下旬から9月初旬に苗畑を設置し、ポットへ用土を詰めた。

第1年目は2003年であったが,この年の雨期は雨が多く、天然に生えているアヴィセニアの樹木から雨によって多くの種子が落下して流されてしまった。そしてこの周囲にはもともとアヴィセニア林が少なかったため近隣から種子を採取できなかった。このため種子採取にはWAAMEの担当者と管理委員会のメンバーが10月下旬に2,500個、11月初旬に3,500個の種子をジョガン村周辺から採取し、水につけ皮を剥ぐなど前処理を行った後にポットへ播種した。ところが,採取時期が遅れたことと種子が良好でなかったためほとんど発芽せず、うまくいかなかった。

そこで2年目は計画通りに2004年8月中旬に約6,000種子を採取し、ポットに播種した。

ポット苗用の木枠

日覆いをした苗畑

同上

活動結果

1年目に植林した苗木で生き残ったのはたった43本だった。この周囲に2年目の苗木を植栽したが,その時点でプロジェクトが終了してしまい,その後は不明であるが、塩分濃度が高過ぎ、また維持管理が住民だけでは難しく,ほとんど残存していないと思われる。

結論

失敗したのは残念だった。おそらく活着しても成長しないと思われた。それでも1mくらいまで成長すれば、次に述べる柴漬の代わりにはなると思われた。ガーゲシェリフ村のように乾期の塩分濃度が7%程度になる場所はアヴィセニアにしても生育条件としては決して良いとはいえない。

しかし、アヴィセニアの植林にあたっては、アヴィセニアの天然木がある地域を選定するので、今後の植林にあたっては50cm×50cmの密植、場合によってはそれより密な25cm×25cmの密植により生存木を確保することが最も良い方法と他の地区での植林から分かったことである。それは一度基盤ができてしまえば、その後は、天然更新によってアヴィセニアが増殖していくことが期待できるからであった。

柴漬け(漁)の導入

マングローブが消失したサルームデルタの内陸部では、植物性有機物の供給が乏しく、日陰がないため水温の上昇が激しいことが分った。これは水生生物にとって厳しい環境となり、漁場ではマングローブの復旧が求められたのである。

とにかく、この水域で水産資源の持続的利用をしていくには、漁場環境を改善しなければならなかった。そこで考えたのが柴漬け漁である。柴漬け漁は、木枝を浅瀬に投入することで魚の住処とし、そこを拠り所とした魚を捉える短期的な漁場整備であり、定期的にそこから水産物を収穫することができる。日本では奈良時代以前くらいから行われていたと推定され、今でも行われている漁法である。

ここでは、マングローブ植林によりマングローブ林が成立するまで柴漬けによりマングローブ林の代替とすることを狙ったのである。マングローブの植林は、マングローブ林が成長することで、植物性有機物と日陰を水産資源に提供する長期的な漁場整備である。ここでは柴漬けの導入は、マングローブと水産資源の密接な関係を住民が再認識できる場を提供することも目的としたのである。

漁場を囲っての漁

漬けた柴まで泳いでいく

活動計画

浅瀬に錘をつけた木枝を投入する。一定期間の間、柴を漬けた周辺での漁獲を禁じ、水産資源の涵養を図ることとした。特に雨期は種々の水産資源が再生産を行う時期なので雨期は、禁漁とした。また、漁業者がかってに入り込まないよう柵で水域を囲い込むことにした。管理委員会は乾期になったら禁漁を解き、その間は定期的に漁を行う。このとき、特定寸法以上の魚は放し、幼稚魚を保護し、将来のストックを確保することとした。

活動の経緯

活動は柴漬けユニットの製作、沈設、モニタリングを行うことにした。2003年7月の村民総会で、沈設場所はヤーイ(集落北側の水路、アヴィセニア植林地横)とサンゲ(集落 南側の水路、集落から徒歩40分)に決定された。8月にWAAME担当者と村民がサンゲで製作と沈設を行い、その後ヤーイでの製作と沈設を行った。

メンテナンスのためプロジェクトの実施中、4回にわたり設置された柴漬けユニットに新たな柴を追加投入した。集まってきた成魚がどの程度が、効果の程度を数か月後に調査した。

試験調査で捉えた魚

活動の結果

集まってきた成魚は、柴漬けサイトではティラピア、ボラ、ヒラアジが漁獲され、マングローブサイトではティラピアとボラが、柴漬けもマングローブもないサイトではティラピア、ボラ、ヒイラギが漁獲された。サンゲでの漁獲重量は、柴漬けサイトで3.5kg、マングローブサイトで3.9kg、柴漬けもマングローブもないサイトで2.6kgだった。柴漬けサイトとマングローブサイトが、柴漬けもマングローブもないサイトに比べ、いくぶん漁獲量が多いという結果が得られた。

幼魚の育成効果試験の結果では、ヤーイでは3.6?6.0cmのティラピア32尾と6.5?7cmのエビ2尾が漁獲された。サンゲでは、6.5?8.5cmのヒイラギ18尾と7.0?8.5cmのエトマローズ6尾が漁獲された。

この実証試験では、柴漬けサイトとマングローブサイトの有効性が幾分認められ、住民のモニタリングによれば、他の水域で魚がみられなくなった場合でも、柴漬けサイトには年間を通して大きな魚が集まっているという。

特にサンゲでは寸法の大きなカープ、ボラ、ティラピアがみられ数量も多い。ヤーイではティラピアの幼稚魚が数多くみられた。ヤーイで成魚試験を行った時にも、数多くの幼魚が網具を抜けていったのを視認したし、マウスブリーディング中のティラピア親魚の漁獲を確認した。これらのことから、柴漬けユニットの幼稚魚育成効果は非常に大きいことが明らかとなった。

しかし、住民間で柴漬け漁の効果が大きいことが広まったためかこの村以外の外部の漁民が柴漬けサイトに連日やって来て漁獲操業することとなってしまった。柴漬けサイトがガーゲシェリフの集落から比較的遠隔地にあることも災いしていた。柴漬けは魚類を集める効果が直ぐにみられるため、マングローブ植林を行わずに、柴漬けのみが一人歩きする可能性が強く、他村民の漁獲操業を規制できないためマングローブ保全という観点からは逆効果となるため、ここで柴漬け漁は中止した。

結論

上述したように柴漬けはマングローブ林と同様に水産資源の再生産を行う効果があることが判明し、魚類を集める効果は十分であるが、これを行うために地上の木の枝葉を多く必要とすることや他村民の漁獲行為を防ぐことが困難で、マングローブ林が復旧されずに地上の木の劣化と水産資源の減少をまねく恐れからここでの導入は中止とあいなった。

WAMEが設置したプロジェクトの看板

つづく

8月の駒ケ岳

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.17

バンガレール(Bangaler)村

村の印象

バンガレール村は,基地としていた町フンジュンから車で南東に向かい,ジロールという町からタン(塩分が集積し,白くなり,植生が侵入できない土地)を通る道を北西に戻るように下って,サルーム川の支流近くにあり,奥まった所に位置する村である。

バンガレール周辺の地図

バンガレール村周辺の航空写真

バンガレール村は,パイロットプロジェクトを行った村の中では最も貧しい村の一つだった。痩せて栄養失調と思われる人が多かった。上半身裸で働いている娘さん等もいたが,若いにもかかわらず,胸が垂れていて,やはりタンパク質を含む食料に乏しいのだろうと思わされた。

しかし,我々が村にいくと大歓迎してくれ,昼にはいつもおいしいチェブジェンをご馳走してくれたものだ。もちろんお礼はするのだが。また,どの村でも休憩の時にはお茶を入れてくれたものだが,ここでとの飲み方はやかんでお茶を煮たたせ,物凄く濃く苦くして,それにたっぷりと砂糖を入れ,とてつもなく甘くしたものだった。

こういった村には我々もより闘志を燃やし,何か村のためにやってやろうじゃあないかという気持にさせられたものである。人口は400人以上だったので,この周辺ではそんなに小さい村ではなかった。

ワークショップ

バンガレール村の村内

バンガレール村でご馳走してくれたチェブジェン

スンバラで酸っぱくしたご飯の味が懐かしい

同上 バンガレール村のチェブジェン

お茶 甘くて苦い 茶の葉を煮たたせる

村での活動

バンガレール村で行った活動は,リゾフォーラの植林,村落林の造成,家庭用改良かまどの普及である。

リゾフォーラの植林

バンガレール村での植林地は,我々がこの仕事を委託していたWAAME(西アフリカ海洋環境協会)の技術者が植林候補地を選定していたのだが,村民総会で植林地を最終的に決定した。バンガレール村周辺は,塩分濃度が5%近くと高いので,リゾフォーラの樹高も3m程度とそれほど高くないので胎生種子(樹上で発芽し、根を伸ばし,鉛筆のように10-20cm程度になり地上に落ちて成長する種子)も大量に採取できなかった。

そのため、WAAMEの担当者がリゾフォーラの樹高も高く,胎生種子が大量に採取できるバガダジという地域で良好な種子を採取し,7,000本をバンガレールに運び、1m×50cmの間隔で8月下旬と9月中旬に植栽した。

植林本数が少なかったため,11月中旬にWAAME 担当者がもっと植林するため修正計画を立て植林しようとしたが、種子採取適期を逃したため良好な種子が十分に採取できず、5m×20m(100m2)の区画に植栽間隔25cm×25cmと密植で,1,600本を植栽した。

バンガレールでは多くが死滅してしまい,活着率が悪かった。それでも住民の植林への継続意思が強かったため、我々もWAMMEの担当者をより指導して,植栽時期と場所を慎重に選定するということで2年目も同様に植林することとした。植林参加者は男性がやや多かったが,男女合わせて毎年約100名が参加した。

活動結果

バンガレールでは,1年目の植林木の生存率は8.7%(8,600本植栽し、750本生存)で、多くが死滅してしまった。これは植栽種子が良いものだと思われが,それほど良好なものではなかったことと、植栽地の地盤高が高く海水に浸る時間が短く、砂地の場所に植栽したことだった。しかし、生存しているリゾフォーラには活力があったので、そのまま成長し、わずかな面積ではあるがそこを中心に天然更新によって周囲にリゾフォーラが広がる可能性があると思われた。

2年目は良好な種子を採取し、50cm間隔で7,000本、25cm間隔で16,000本を、地盤高がやや低い場所,つまり海水に浸る時間が長い場所で、泥土の場所に植栽したので成功すると思われたが,そこでプロジェクトは終了した。

リゾフォーラの植林 2年目の植栽

リゾフォーラの植栽

村落林造成

マングローブ林保全のため,マングローブ材の代替材供給が必要となることから村落林造成を計画したもので,バンガレール村の村落林の位置は、計画策定ワークショップで候補地が選定され、村民総会で、チオラサルという地区に最終決定された。

植栽樹種及び本数は Eucalyptus camaldulensisが150本、Acacia melliferaが100本、Prosopis julifloraが200本、 Melaleuca leucadendronが200本だった。

植林地は将来の拡張も考慮して面積は3haを確保したが、1年目の植栽面積は0,5haで囲いを設置した後、8月下旬に植栽した。

苗木は森林局のフィムラの苗畑から運んできた。混植し,下刈りが遅れたが11月初旬には約60%の面積に植林した。中間段階で見直したが,乾期になると家畜の侵入による食害のおそれがあるため有刺鉄線を張った。

村落林の囲い

村落林で植栽したユーカリ

2年目は村落内に苗畑を作り,苗木を供給したが、必要本数に達せず不足分はWAAMEが調達してきた。植栽樹種は1年目と同じ樹種としEucalyptus camaldulensisを300本、 Melaleuca leucadendronを140本、Prosopis julifloraを160本、計600本を植栽した。

植栽地周囲にはAcacia mellifera300本を2004年8月に植栽した。1年目の参加者は男性のみ約50名が,2年目は男女約50名が参加した。

住民による苗畑

活動結果

バンガレールでは1年目の植林木の生存本数と生存率は2004年9月時点では,Eucalyptus camaldulensis 174本(87%)、Melaleuca leucadendron 34本(68%)、Prosopis juliflora 164本(82%)、 Acacia mellifera 94本(94%)とかなり良い成績だった。

2年目の植林木の生存率は 2004年9月時点ではEucalyptus camaldulensis 218本(73%)、 Melaleuca leucadendron 101本(72%)、Prosopis juliflora 151本(94%)、Acacia mellifera 259本(87%)とこれもかなり良い成績だった。

村落林造成では植栽樹種として薪材、建築用材等として新規導入樹種やユーカリなどを植林したが,最も生存率が高く、植林が成功する可能性が高いのはユーカリだった。このためEucalyptus camaldulensisを中心に植栽し、囲い用の樹種としてトゲの多いAcacia melliferaを植栽していくことが良いとこのときは考えられた。

しかし、その土地にもっと適した樹種もあるだろうし、またカシューなどナッツの販売収入が期待できそうな樹種もあり,その後は村の必要とする樹種をもっと調査して、適木を植林していく必要があった。

家庭用改良かまどの普及

これは,マングローブ材を家庭料理用の燃料として消費しているので,熱効率の良い家庭用の改良かまどのを導入し,また普及を図り、マングローブ材の消費を減少させるために行ったものである。

活動計画

家庭用改良かまどの普及が,ある程度成功しているムバム村とマルファファコ村の住民を講師として養成し、同時に、両村のかまどと同じような形のものを、普及していくことを計画したのである。

バンガレール村では,この2村の住民講師が、かまどの作り方の研修を実践形式で行うこととし,研修後は、ムバム村住民講師とWAAMEが定期的にモニタリングし,バンガレール村でも住民講師を養成する計画とした。

活動の経緯

今まで,バンガレール村周辺では,様々な海外の支援によって家庭用の改良かまどの導入と普及が図られてきたが、定着しなかった。これは1.村落あたりの技術習得者数が少ない,2.研修後のフォローアップがなかった(特に、雨季後),3.かまどの構造が複雑であったり、鋳型が必要であったりし、再作成が難しいなどという理由が考えられた。

そこで,村レベルで15-20人程度の住民を対象にして、単純な構造のかまどの普及を図り、普及後のフォローアップにも力を入れることとした。

実際の件数では、先にムバム、マ ルファファコ両村の住民講師を3名づつ養成しておき,彼らがバンガレール村での普及研修を行った。研修後は、ムバム村の住民講師やWAAMEが定期的にモニタリングを行った。

バンガレール村ではかまど使用者の住民やWAAME担当者のアイデアによって、金属支柱があるものとないもの,また三ッ石で支柱があるものの3タイプのかまどを普及することとした。 缶など身近な材料を用いた炊き口補強の方法も研修で伝達した。

活動結果

周辺の村にも普及を図り,2004年6月末までに、7村で140名の女性が研修に参加し、107 台のかまどが研修時に作られた。研修後も、住民よる村内での普及活動は続き、158台が新たに作成され、7村で合計265台が作られた。

8月末の時点で、雨季の暴風雨により20台のかまどが破損した。使用者によれば、改良かまどの利点は、1.薪の消費量の減少、2.料理時間の短縮、3.煙の減少、4.台所が清潔で安全になった、5.木炭が作れるなど多岐にわたっていた。

1.の薪の消費量については、改良かまどと従来型の三ッ石かまどとの比較試験では、30%薪の消費量が削減されるとの結果が得られた。使用する女性たちへのインタビューでは、「消費量が3分の1から2分の1以下になった」と答える者が多く、使用者が感ずる薪の削減量は試験の結果を大きく上回っており、 「薪の消費量激減」の実感が普及に拍車をかける要因となった。

家庭用改良かまど

家庭用改良かまど

手前が従来の三ッ石かまど

普及できない改良かまど

ところが,数年後にこの村を訪ねたところ,改良かまどが壊れたら,修理もしないで,ほったらかしで,元の三ッ石かまどに戻っている。元の木阿弥である。やはり,簡単な方が良いのだろう。おそらく村人は改良かまどの必要性を感じていないのだろう。彼らの心からそういうものが必要だと感じなければ普及は難しいのだろう。今まで援助団体が何度も失敗しているのでやはり定着させるのは難しいのである。普及させるには,活動家が,1世代をまたいで常駐して,いつも村人を指導していれば,子供達はまた自分の子供達にその技術を伝えていくのではないかと考えさせられた。

車がはまる

バンガレール村に行く時など川沿いの道を走る。特に雨期だと土が柔らかく,またタンなどを走る時も上手に走らないと,ときどき柔らかい土にはまってしまうことがあった。ここで,タンにはまってしまった時は車輪を回すたびに段々と深みにはまっていき,タイヤが空回りするようになった。

しかたがないので,馬で荷台を引っ張ってる人を見つけ,荷台の後ろに乗せてもらい,ソコンにでた。ソコンから別のグループに連絡し,もう一台のランドクルーザーに助けに来てもらい,ロープで引っ張ってもらいようやく車を引き上げることができた。一日がこのためにつぶれてしまった。

水路沿いの泥炭地のような道路で,はまってしまった車

つづく

7月の駒ケ岳

7月の駒ケ岳

西日本各地においては、未曽有の豪雨災害に見舞われました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

伊那谷においても、梅雨明けは6月29日ごろと言われていましたが、その後に雨が断続的に降りました。

全体的に湿度が高く、ほとんど中央アルプスも雲がかかったり”もや”がかかったようだったり、なかなかハッキリ見えていません。

2014年広島土砂災害、2015年関東・東北豪雨、2017年九州北部豪雨災害、そして今回の平成30年7月豪雨と大きな災害が続いています。

こうしてみると、50年、100年に一度の大雨と言われるものが毎年どこかで起きているわけで、決して他人ごとでは無いと感じています。

「まさか自分の住んでいるところで・・・」ということは決してなく、こうした災害が何処でも起こりうるものであると、常に備えていなければと改めて思います。