8月の駒ケ岳

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.4

ボートで島巡り

何事も最初に経験したことは印象に残る。同じ場所を何度も訪問したとしても最初の訪問が一番印象に残ることが多いので,最初に調査したことについて,しばらく記していくことにする。

貝殻島へ向かう(2002年1月19日(土))

トゥバクータは,調査地域の中でも南西に位置し,サルーム川を下ると大西洋までは20?くらいに位置する町である。ここでボートを借りて上流へ,つまり北に向かってサルーム川を遡って行った。

出発前のトゥバクータの桟橋

しばらく遡るとトゥバクータよりも大きな町のソコンあたりに出る。この周辺のマングローブはリゾフォーラという種類で,平均的な樹高は4?5?である。ワシ類やペリカンを見ることができる。大型の鳥類を見ると何故かワクワクする。川幅は数百?だ。

トゥバクータからソコンへ。川沿いのマングローブ林と村

左がペリカンで右は猛禽類

貝殻島に上陸

しばらくして最初の目的地,貝殻島に着いた。貝殻島はまるで貝塚でできているかのようで,貝殻だらけなので,貝殻島と名づけられた。貝殻が多いところは,バオバブが多いように見えた。バオバブは,石灰質を好むので貝殻島は,特にバオバブの適地とのことである。バオバブの樹高は15mくらいで,手前のリゾフォーラは2?3?程度である。ここに捨てられている貝は,主にサルボウガイという二枚貝の仲間である。後に我々もサルボウガイ販売の加工技術の改良を行うことになるのである。貝塚の貝殻は,5m以上も積もっているように見える。厚い場所では10?以上はあるかもしれない。波に洗われている貝塚を掘ってみると土器が出る。当然人が生活していたのだ。何千年も前のものだったら大変価値があるなと思い,その後,調べてみると1400年代のものと推定されていた。しかし,それ以前から人間は住んでいたのだろう。

貝殻島

キャンプをしているフランス人達に出会う

この島に上陸して,人に出会うとは思わなかったが,キャンプ生活をしているフランス人達に出会った。先生数人と生徒10数人,あるいはもっといたかもしれない人達が,しばらくの間,この島で過ごしているとのことだった。フランスから船でアフリカに来て,各地でキャンプをしながら1年ほど過ごし,フランスへ帰るとのことである。問題のある生徒を連れていて,彼らの社会復帰への更正教育とのことだった。おそらくこのような自然,野性的な生活をしていれば,すさんだ心も清らかになり,更生するのではないかと思った。さすがフランスは発想が違うなあと感心させられた。

この時持っていたGPSで,この位置を測ると北緯13°50′062,西経16°29′851だった。バオバブの実がジュースになることはこの時知り,飲むと甘酸っぱくとてもおいしいものだった。マングローブは島の縁のみに茂っていて,内陸はバオバブが優占する森林となっていた。

外洋の鳥島

貝殻島からまたトゥバクータ方面に戻り,次は外洋の鳥島に向かう。鳥が沢山いるので鳥島だ。日本でもアホウドリ(名前が良くないので「オキノタユウ」と最近では呼ばれる)のいる鳥島があるが,ここの鳥島は渡り鳥のための島だ。

トゥバクータ周辺では,リゾフォーラの大きいものは10?以上の樹高があるが,外洋に近づくに従って樹高は低くなり,1?3?くらいとなる。さらに外洋沿いの海岸にはマングローブは見られない。これは外洋では波が荒くて,マングローブの種子も波にさらわれてしまうからであろう。

トゥバクータからやや南に下ったシポという村のあたりで

漁をしている人々を見る

鳥島に上陸

サルーム川を下っている時は,波はとても静かで,ボートが早く走っているので揺れはあまり感じなかった。しかし,外洋に出たとたん,波が高くて,激しい揺れでびしょ濡れになる。暑いので濡れはあまり気にならない。それよりもボートが転覆しそうで怖かった。

ボートは揺れにも耐えて,何とか鳥島に上陸する。鳥島には誰も住んでいない。というか小さな島で高潮などの時は沈み込んで,人は住めないのであろう。しかしリゾフォーラの種子は,鉛筆のように細長く,この種子は鳥島にも沢山流れ着き,天然更新し,樹高は1m以下ではあるが,ところどころに固まって生えている。

鳥島は渡り鳥が休む島で,渡ってくる鳥の種類は繁殖期により異なるとのことだが,概ね,産卵期は2月の終わりから10月までで,その時は,人は上陸しても産卵場所に入るのは禁止とのことだ。卵は主として3月に産む種類が多いとのこと。鳥は巣を高い位置に作るというが,高いマングローブ林がないので比較的に高いところ,と言っても1?2?程度の高さではあるが,そこに作るのだろう。

外洋(大西洋)は波が高く,小さなボートで来るのは危険

鳥島に上陸

鳥島に生えていたリゾフォーラを観察。

細長いのは種子で,周りから流れつく。うまく砂に刺されば発芽する

比較的,波が静かな場所で天然更新する

ベタンティ島へ上陸

鳥島の近くには牛島という名の島もある。ベタンティ村の住民が牛を放しに来るとのことだ。鳥島からベタンティ島に渡った。ベタンティ島は大きな島で,この島には沢山の村があるが,ベタンティ村が代表して島の名前となっている。

ベタンティ島に上陸前

上陸すると子供達が沢山寄ってきて,「ドネモワカドー(お土産ちょうだい)」と人懐っこい。このときは,私は「ドネモワカドー」の意味が解らなかったから,ただ人懐っこくて親しみやすいなと思っていた。しかし,しばらくして,その意味が解るようになると,とても親しみやすかったものが,戦後の日本の「ギヴミーチョコレート」のようで,興ざめしてしまった。実際,小学校時代の私や友人はアメリカ兵に「ギヴミーチョコレート」とやって「そんなはしたないことをするものではない。」と先生に叱られたものである。村内には,伐ったマングローブの薪の塊が,沢山積んである。ココヤシも沢山生えている。

ベタンティの村に上陸

村の有力者へ聞き込み

この村で,マングローブの管理をしている人の話を聞いた。聞き込みをするときは,最初は村長にするが,村長が不在だったからだ。村には浜委員会というものがあり,マングローブの管理をしているとのことで,浜委員会のメンバーは12人で,マングローブの伐採の監視と村の衛生状態を保つ活動を行っているとのことだった。また,この辺りはウミガメやマナティも現れるので,それらを捕獲しようとするものの監視も行っているとのことである。村人全員の行動の監視は,村長の役割でもあるとのことだった。

住民の生業は漁業と農業と半々で,漁業では,まき網,流し網をしているとのことだ。マングローブは伐採しなくなったが,自家消費はOKで伐採しているといったところ,森林局の職員が何人も同席していることに,その人が気づき,態度が急変し,マングローブは伐採禁止なので一切伐採はしておらず,枯れ木のみを取っていると言い換えた。森林局の職員は警察権もあるようで,一般住民には怖い存在で,急に慎重な言葉づかいになった。

マングローブ林は,島の奥にあり,そこでは10??15?くらいの樹高があり,その中の枯れ木のみを伐採して利用していると言い換えたが,伐採しているマングローブを見れば生木を伐っていることは明らかだった。しかし,役人は怖い存在なので,「私は法律を守っていますよ。」という形で言ったのだった。マングローブは時々,ガンビアにも売りにいくとのことだった。ガンビアはセネガルの中に口のような形で入り込んだ面白い形の国だ。リゾフォーラの植林は,鳥島で2001年9月に10ha行い,十分に成熟した種子を使ったので活着率は良かったとのことなどがわかった。

インタビューするときは,村の誰かと親しくなるとその人を中心に聴きこんでいくことが多いが,それでときどき失敗をすることがある。村の状況の全体をつかんでいるつもりでも,村の中に対立するグループなどがあると,その勢力関係により活動計画などを作った時にひっくり返ることがある。また,親しくなった人は村人から信頼があるのだろうなと思っていると,住民総会などで,村人から総すかんを食う場合もあるので,かなり長い期間村で観察しないと人間同士の力関係はなかなか分からない。また,利益が偏ったり,不満を持つ村人が表れたり,公平に援助するのは本当に難しいものだ。また,上述したように役所の人が同席すると圧迫感を住民が感じる場合があるので,普通の服装をしたり,リラックスして本音を聞けるような配慮がないと,聴き込んだ意見は偏っている場合がある。

船が座礁

ベタンティからトゥバクータへ帰る途中,潮が引いてきて,海が遠浅のため途中で砂に乗り上げてしまった。皆で船を下りて海の中に入り,水深が多少深い所まで,船を押した。全身びしょ濡れである。帰りの船の中では,風が強いので着ているものはすぐに乾いたが,熱帯とは言え,体は冷えた。上体には,ライフジャケットを付けていたので,ライフジャケットが防寒着として非常に役立った。

トゥバクータのホテルに戻る

トゥバクータのホテルに戻るとヨーロッパからの客が釣り上げたバラクーダ(オニカマス)が吊り下げられていた。1m以上もある巨大なオニカマスだ。これを見てもマングローブ林がある川の栄養が豊かなことが良く分かる。

釣り目当ての観光客が釣り上げたバラクーダ(オニカマス)

トゥバクータのホテルにて

カヤックの候補地を見に行く

仕事ではエコツーリズムも行うことになっているので,村に滞在した人がカヤックでマングローブ林を観察しながら楽しむという活動も計画に入れていた。そこで,一旦ホテルに帰ったもののもう一度,夕方になりカヤックに適した場所を見に行った。朝行った貝殻島付近まで来て,その前の小さなボロン(水路)に入る。まったく波だっていない静かなボロンだった。サギ類が沢山みられるとのことだったが,この日は,あいにく鳥はほとんど見られなかった。少し時間が遅かったのだ。しかし,あまりに静かな水路で,この辺でのカヤックによる観光は良いのではないだろうかと一つの候補地に上げておいた。

リゾフォーラの足に付いた沢山のカキ。

干潮になり,リゾフォーラの足がでてくる

全く波がない静かな水路でカヤックの適地を捜す

つづく

収穫

歴代第3位となった長寿台風もようやく過ぎ去りました。

ノロノロと長く居座ったため、各地で大雨や暴風での影響があったそうです。

幸いにもこの辺りは大きな被害はなかったと思うのですが、何だか最近は、

雨が降れば【大雨】に、風が吹けば【暴風】に、と色々が極端な気がします。

自然のことなので、どうにも仕方ないのですが、なかなかうまくいきませんね。

・・・そして・・・

我が家のジャガイモも、今年は極端に【ビッグサイズ】です。

この前の日曜日に収穫したのですが、この大きさでした!

このバケツ、おもちゃではありません。どこのご家庭にもあると思われる

昔ながらの普通サイズの金バケツです。

大した量じゃないだろうし、バケツで何回か往復して畑から運びましょう・・・

と始めましたが、芋が大きくて数個入れるとすぐ一杯に・・・何往復したのか、

もう汗だくで、クタクタで、ヘロヘロで、ボロボロでした ( ̄▽ ̄;) ← (ちょっと大袈裟)

N.A (^^)V

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.3

調査地域周辺の概況

ダカールでの宿泊地

ダカールでは最初,市内の中心にある有名な名前のホテルに泊まっていた。ホテルの値段は高級だったが,何となく小汚く,設備も良いものではなかった。

しばらくしてから,砂丘での植林のプロジェクトを行っている者が宿泊しているキッチン付のアパート形式のホテルの方が,仕事がしやすいとわかった。当時の電話回線によるインターネットの接続の具合は良かったし,部屋は清潔で広く,メンバー全員が集まっての仕事もやりやすかったので,そのホテルをダカールでの仕事の基地とした。

ホテルの入り口ではきちんとチェックされ,治安上も安全性が高かった。アパート形式であるので,食事は外食か作るかだったが,スーパーマーケットも近くにあった。値段は高級ホテルと変わらなかったが,仕事優先でそのホテルを,その後ずっと基地として使った。

ダカールのアパート形式のホテル

ホテルの周辺では喧噪としていて,埃っぽく,夜になると薄暗く,実際にポリ袋のゴミが舞っている汚い場所も多々あった。その点,ホテルは清潔で,部屋はキッチンと寝室と分かれていて,居心地が良く,仕事がしやすく別天地であった。

こんなことがあった。ホテルでは沢山のメイドさんが,掃除などで働いていた。メイドさんといえば,中年くらいの方が多いのかなと思っていたが,良く見ると若い方が多いのである。廊下で掃除しているメイドさんにすれ違った時に,「このホテルはとてもきれいだね。」と言うつもりで,「ボンジュール。セ・トレ・ジョリ(これはきれいですね。)」とホテルを抜かして言ってしまったところ,「えっ。私がきれいですって。」「ウィ,ウィ,あなたはとても美しいですね。」「ありがとう。私いつも皆からとてもきれいって言われているのよ。うれしい!」

若い娘さんが皆から美しいと言われる言葉を待っているのは世界共通である。

森林局の位置

森林局はホテルから車で渋滞がなければ15分くらいで行ける位置にあり,半島の付け根の方向にあった。土日は車がそれほどでもなくスムーズに行けたが,平日はいつも渋滞が激しかった。それも調査が始まった頃はまだましだった。その後調査の終了する数年後には,渋滞は益々激しくなった。渋滞に巻き込まれると森林局まで少なくとも30分,時には1時間もかかることがあった。

森林局のメンバー

調査中は,日本とセネガル間を何回も往復した。ダカールに着いた時には,森林局の本局で,その都度,調査の進捗状況やその後の調査の方向など,何らかの会議を行った。いつでも局長か局長代理には報告をした。

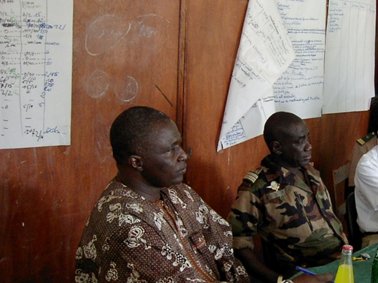

調査開始の最初の会議では,調査の全体計画について説明し,セネガル森林局の幹部や関係者と会議を行った。

事前に全体計画を説明した報告書を送っていたので,非常に詳しく中身を読んでいる職員もおり,突っ込んだ質問をしてきて,感心した。失礼ながらその方は,体も大きく,声も大きく,表情は厳しく見え,実際はやさしい方ではあったが,怒られているような印象を受けた。私はまだフランス語が良くわからなかったが,通訳を通すと,普通にしゃべっており,もっともなことを言っているのであった。

森林局の職員では,日本のプロジェクトに以前から関わっていた方が,セネガル側の責任者として,この仕事を動かしてくれることになっており,良くやってくれた。すぐ後に,この方に代わって責任者となる方も最初から中心的に動いてくれた。二人ともとても協力的だった。

セネガル森林局での最初の会議。調査の全体計画を説明

最初の現地

調査地域を掲げると次の地図のとおりで,プティット・コート(小さい海岸という意味)からサルーム・デルタまで相当に広い地域で,最初に現地に向かったときはダカールから南に下り,ティエス州のムブール県あたりから海岸線を観察しながら,途中のホテルで泊まりながら徐々にサルーム・デルタに近づいて行った。

ダカールからファティックへ

ダカールからファティックまでの道は,海岸線を行く道路とやや内陸側の大きな町,ティエスを通り行く国道があった。どちらも舗装され,良く整備されていて,車は,かなりのスピードを出すことができた。交通事故には十分に気を付けなければならず,運転手にはいつも口を酸っぱくし,スピードを出し過ぎるなと注意していた。

ダカールを出たあたりの国道にて

ダカールからティエスに向かう途中。

タバスキ(断食明けの犠牲祭)の時期には羊が売り買いされる

ダカールからファッティックへ

調査地域

調査地域内の主な町

調査地内には,活動の拠点となる大きな町が,東にカオラック,北にファティック,南西にトゥバクータ,北西にムブール,中心付近にフンジュンがあった。

主な町はカオラック,ファティック,フンジュン,ソコン,ソコンの南にトゥバクータがある

一番大きな町はカオラックで,町は縦横に道路が広がっていて,人口は2000年には17万人ほどだった。ムブールもほぼ同じくらいの規模だったが,マングローブ林が広がっているというわけではなかったので,活動の対象からは,はずした。

ファティックは2万5千人程度,フンジュンが5千人程度,トゥバクータが千人程度の町だった。

活動拠点をどこに置くか

ざっとした計画の流れでは,1年目は,全体のマングローブ林を持続的に管理する全体計画を作成し,住民の生活向上に役立つ活動を幾つか計画し,実際にその活動を始め,その後ほぼ2年間その活動を行うことだった。そのため最初に行ったときは,活動の拠点をどこに置くか,いろいろと現地調査をしなければならなかった。

ファティックの営林局

森林局の拠点としてはファティックに営林局があり,ここには職員が20人ほどおり,この管内の各地区に営林署があり,そこには署長が一人と,若干の助手がいる場合があった。

最初にファティックの営林局に着いた時は,とても暑いと感じた。ファティックの営林局の空いている部屋を活動の拠点にしても良いとのことをセネガルの森林局本局から言われていたし,ファティックの営林局長も提供する意向を持っていた。

しかし,ファティックはとても暑く,クーラーは設置されてなく,部屋も狭く,机や書棚も用意されておらず,すぐに事務所として使うのは難しいので,他の場所をいろいろ見てから決めることとした。

ファティックの営林局の看板

ファティック営林局の事務所。この右側の空き室が

プロジェクトの事務所として提供されるはずだった

ファティック営林局の幹部。右の方が当時の営林局長

このファティックの営林局の局長は,とても親分肌で,この後もこの営林局によれば必ず食事をして行けと,引き留められた。特に覚えているのはマフェと言って,ピーナツバターをペーストにしてシチューにしたもので,食べるとあとで腹がパンパンに膨らんでくるのであった。

ファティックの営林局長の家のガスコンロ。これで料理

ファティックからフンジュンへ

ファティックからフンジュンの手前の川の渡しまでは車で30分ほどであるが,道が悪くガタガタであった。当時一旦は舗装されていたが,その舗装に穴が開き,段々と広がり既に舗装の後は見えないほどに傷んでいた。

ファティックからフンジュンへ

白い土はタンと呼ばれ,マングローブ地帯に広がる。塩分が集積し,植生の侵入は困難

この状態はフンジュンから東の方面に向かって行き,カオラックから南に下る国道とぶつかるパッシという町までも同様だった。舗装がはがれひどい状態である。むしろ舗装がなく土がむき出しの道路の方が走りやすい状態だったので,運転手は舗装が完全にはがれた土のみの所を選んでくねくねと走るのだった。それで私は車酔い気味になるのだった。

フンジュンの渡し場

ファティックからフンジュンに向かって行くとフンジュンの手前でサルーム川を渡らなければならず,ここにはしけがあり,車を10台ほど渡せるのであったが,いつも待っている車をうまく船上に収めるのだった。

最後の渡しの時間が午後6時だったので,その時間に間に合うよう,時間が迫っている時はいつもひやひやものだった。

この渡しは乗っている時間は10分?15分ほどだったが,車を乗せたりし,30分ほどかかるのだった。

フンジュンの渡し場の前で 川幅約2?

ときどきフンジュンの渡しに観光船がきている

フンジュンのはしけ

植林のプロジェクトの時から長い間使っていた運転手と

渡し場で沈む夕陽。いつもきれいな夕陽が沈む

基地としたホテル

フンジュンのホテル

調査地内をいろいろ調査し,大きな町のホテルにもいろいろ泊まり,仕事上一番拠点となるフンジュンのホテルを仕事の基地とした。それはフンジュンからデルタ地帯に広がる島にある多くの村にボートで行くには最も適した位置にあったからである。

だいたいどこでも部屋は,小屋作りで,一戸建ての真ん中で仕切られ,二部屋続きの長屋が多かった。

居心地は,快適とは言えないまでも,ベッド,シャワー,音はうるさいが古いクーラーもあり,朝晩の二食付きで,仕事用のテーブルを入れてもらい,仕事をするには問題はなかった。

どちらかと言えば,ヨーロッパからの観光客を目当てに作られたものだ。

しかし,このフンジュン以外にも,南の村を調べにトゥバクータのクールサルームという名のホテル,北の村を調べに行くには,フィムラという町にあるペリカンという名のホテルを基地にした。

フンジュンのホテルへの入り口の道

フンジュンのホテルの入り口付近

左は野外の休憩所

食堂

プールもある。ライフジャケットの試作品を付け試し泳ぎをしたくらいしか泳げなかった

桟橋があり,ここからデルタ内の村に向かった

これはジナックという村のホテルの部屋であるが,どこでも似たスタイルの部屋だ。

フンジュンのホテルは木造りで柔らかみがあった。

トゥバクータ

トゥバクータではクールサルームホテルと言う名前の大きなホテルを基地にした。ここも同じように小屋スタイルのホテルだった。そこはセメントで作られた小屋でフンジュンの木作りの部屋の方が,ずっと居心地が良かった。

やはりヨーロッパ人用のリゾートとして作られたホテルでここからボートで鳥やマンブローブを眺めたり,観光客用のものだった。

ドイツ人など一週間くらい何もせずに,ただボーッとして過ごしている客もいた。

ヨーロッパからバラクーダ(オニカマス)釣りの客が来る。

ホテルの送迎用バス

ホテルの前にはサルーム・デルタが広がり,マングローブ林だらけだ

ボート発着用の桟橋がある

つづく

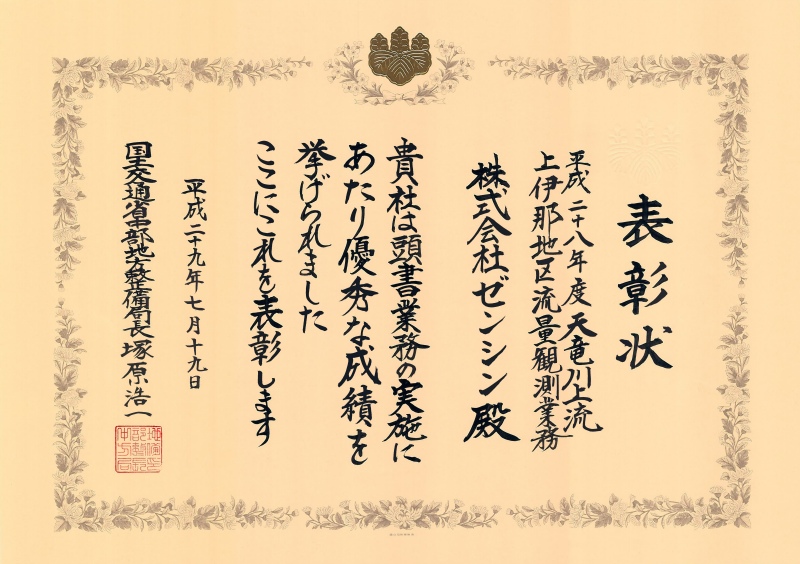

平成29年度 優良業務等表彰

この度、

平成29年度 国土交通省 中部地方整備局 局長表彰

平成29年度 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所長表彰

平成29年度 国土交通省 中部地方整備局 飯田国道事務所長表彰

を受賞いたしました。

発注者様はじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めてまりたいと思います。

中部地方整備局長表彰(優良業務)

業務名:平成28年度 天竜川上流上伊那地区流量観測業務

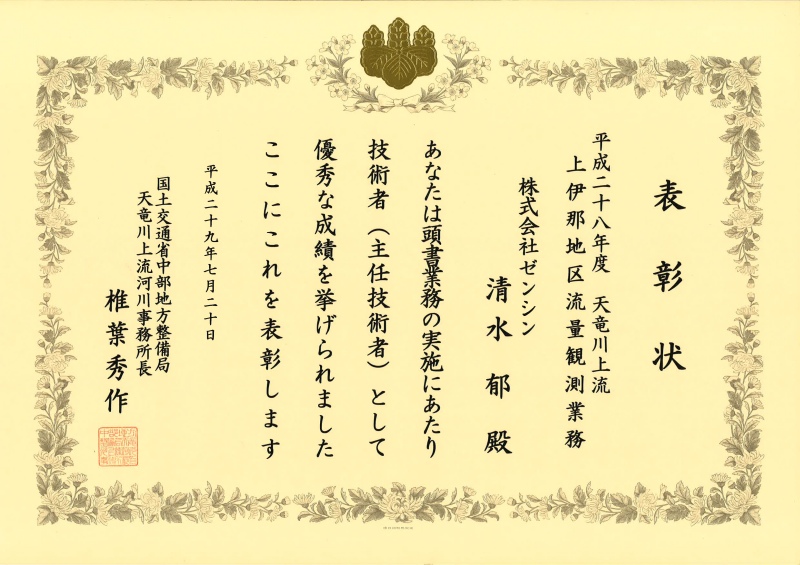

天竜川上流河川事務所長表彰(優良技術者)

技術者:清水郁

業務名:平成28年度 天竜川上流上伊那地区流量観測業務

飯田国道事務所長表彰(優良業務)

業務名:平成28年度 19号木曽地区用地調査業務

我が家の裏庭

(小玉スイカ)孫たちのために今年初めて作ってみました

(ミニトマト)なかなか赤くなりません・・・ (定番のキュウリ)毎日収穫しないと大変なことに・・・ (トウガラシ)辛くなったかな?まだ収穫していません・・・by N.K

(長なす)30センチ近くになります

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.2

いざ,セネガルへ

前回,最初のセネガル訪問前の準備では,大きな不安感を持っていたことを書いたが,到着してみれば,セネガルの森林局の職員達の受け入れは暖かく,今後この人達と共同で仕事を,うまくやっていけるだろうと思わされ,一安心したのであった。それもそのはず,メンバーには,マングローブの調査のだいぶ前から始まっていた北西部の海岸線の砂丘での植林の仕事に携わってきたものが半分近くもおり,この国の森林局の多くの職員等とは旧知の仲だったからである。

さて,順に書いていくと最初は,どうしても旅行のことを書くということになってしまうが,ここでも同じように旅行から書いて行く。

東京からパリ間

とりあえず,往きについて書こう。最初の出発は,2002年の1月14日(月)のことだった。昼過ぎに東京を発ち、同日の夕方18時くらいにパリに着いた。この路線は,1990年代にモロッコの仕事で,何回も往復しているので,新鮮味はなかったが安心感があった。

冬なので,パリの日暮れは早い。暗闇の中の到着である。夏であれば,逆に22時くらいまでは明るいので、何となく安心感があるが,暗いとやや不安感が湧く。

また,冬の出発は日本やパリでは,寒いので冬服にコート,セネガルは熱帯で暑いので,夏服と両方持っていかなければならず,また,ずっと冬服を保管しておかなければならないので,荷物は増えるわけである。

飛行機はエアフラかジャルを使っていたが、エアフラの方が食事も良いし、アテンダントも洗練されているような感じがする。エアフラのアテンダントは男性も多いが,日本語も話すし,感じが良い。

飛行はだいたい安定しているが,冬に行った何回目かの訪問の時は,偏西風が強く,東京からパリまでの間、ずっと小揺れが続き、時々大きく揺れ,うつらうつらすると揺れで起こされ、ほとんど眠れない時もあった。

また、冬のある時は、パリが雪で空港が一時閉鎖になり、降りられず,緯度はパリと同じくらいだがフランスの東の町,ストラスブールに降りてしまい、どうなることやらと思ったことがあった。この時は,同僚とパリで待ち合わせていて,翌日一緒にダカールに行く予定だった。パリの到着が一日遅れると関係者への予定変更の連絡などであたふたしなければならないなあと思っていたところ,3時間ほどストラスブールに待機した後に,パリに向かい飛んだので事なきをえた。

この時スチュワーデスに聞くと,「300人もストラスブールに降ろし,翌日パリに行くとなるとエアフラとしてもホテルや食事代の負担が大変だから,パリの空港も雪掻きを急いでいるはずで,きっと飛ぶわよ。」と言っていたのを思い出す。そのとおり,飛んだのでよかった。

有名テニス選手が同じ機内に

また,その時東京からの機内には、当時,女子テニスで有名だったオーストラリアのドキッチ選手が乗っていた。コーチか恋人らしき人と一緒であったが、パリの空港で荷物を取る時に時間があったので,待っている間に話かけてみた。テニスのコンディションなどきさくにいろいろと話してくれた。すっかり大ファンになったが,トップへは今一歩のところだった。

シャルルドゴール空港

以前にモロッコの仕事をしていた時からシャルルドゴール空港を利用しているので,空港の構造はだいたい分かっていたが,いつも案内に行って聞かないと,目的の出口に着けないのであった。たまに通過するだけなので,たぶん一時的に方向音痴になるのであろう。モロッコの時には,所々で工事をやっていたし,このころにも拡張工事をしていた。

同僚とも会える

ストラスブールに降りてしまい,到着が遅れたが,夜遅く同僚とも会えた。待ち合わせ場所は,その同僚の友人がパリ市内でオーナーシェフをしているレストランとした。飛行機が遅れた関係で,私は待ち合わせ時間より遅く,そのレストランに着いたのに,その同僚がまだ来ていなかった。しばらくしてその同僚が着いたが,一体どうしたのか聞くと,地下鉄を乗り間違え,別な場所に行ってしまい,戻ってきたので,時間を食ってしまったとのことだった。その同僚はフランス語でも食べて行けるほどのフランス語の実力の持ち主で,パリにも詳しいのだが,地下鉄の路線を間違えてしまったのだ。もっともパリに住んでいるわけでもなく,たまにパリの地下鉄に乗ったのでそういうこともあろうと思った。我々でも東京の地下鉄を間違わずに最短距離で目的地に着くのは難しいくらいだから, パリの地下鉄も同じように複雑に入り組んでいるので最短で行くのは難しいのだと思ったものである。

パリの市内

パリからダカールに行くには,エアフラを使っていた。東京からの便がパリに夕方着き,パリからダカールまでの便が,夕方に出発するので,同日には乗り継ぐことができないので,パリにはほぼ一日滞在することになる。だいたいは,パリ市内の中心付近のホテルに泊まり,パリ市内をいろいろ見学することができた。

冬はすぐに暗くなるので,良さそうなレストランなどを捜し,時には予約をしておき,食事を楽しみ,夏はいつまでも明るい夜をカフェーでパリの雰囲気を味わった。パリから出発までの時間は,これから始まる大変な日々に備えて,英気を養うことができたのだ。

パリ市内(2002年1月)

同上

食事を楽しむ

エッフェル塔の近くで(2002年10月)

パリからダカール間

この間の直行便はエアフラだけだったと思う。時には出発が遅れることもあったが,だいたいパリを16時半くらいに飛び立ち,ダカールに21時半くらいに着いた。時差は東京とパリ間が夏は7時間,冬は8時間。東京とダカールは一年中9時間だ。パリとダカール間の実質の飛行時間は6時間くらいだ。

東京とパリ間ではリラックスした時間を送れるのだが,ダカールに向かってパリのシャルルドゴール空港に着いたあたりから,さあ仕事だと,あれこれ頭の中で段取りを考え,段々とプレッシャーがかかってくるのだった。自分でかけているのかもしれなかったが,また,周りのメンバーも同じような状態だったからお互いにプレッシャーを掛け合っていたのかもしれない。今はたまに観光で海外旅行に行くことがあるが,この気楽さに比べて,仕事の時は常に仕事のことばかりを考えており,余裕がなかったなあとつくづく思う。

ダカールの空港

さて,ダカールの空港は,2002年に最初に到着した頃は,古い空港だったが,その後,長い間改修をし,本格的な調査が終わる2009年頃には改修が終わって,新しい空港に変身した。

最初の頃は,空港での手荷物検査が済んで,空港の外に出ると,多くの無許可のポーター達がたむろしていて,ごった返していた。いつも到着するのは真っ暗の21時?22時くらいで,ダカール独特の生暖かい?生暑いくらいの気怠い空気が漂っていた。ダカールが海に突き出した半島なので,湿気が多く,暑さもそれほどでもない。しかし,この気怠い空気のなかでも緊張を強いられる。ポーター達は,荷物をかってに持っていってしまい,車はどこだと,金をせびるのである。彼らにはこれが生活の糧だから,それはそれとしてかまわないが,こちらは,荷物をかっぱらわれては,困るので油断もすきもあったものではなかった。空港の改修後は,この状態はかなり改善されたが,全く改善されたわけではなかった。

ロストバッゲッジ

到着した人が乗っていた便で,持って行ったスーツケースが一緒に着かないのが,数日後には着くのだから,一時的なロストバッゲージというのだろうか。私もチームメンバーもこの被害には度々あった。

最初に同僚のスーツケースが着かなかった時

最初にセネガルを訪問した時は,我々のチームは人数が多かったので,全部で15個くらいスーツケースを持って行ったが,全部無事着いた。それから一カ月ほどして,河川や海の塩分濃度など海峡調査をするメンバーが,着いた。その時,そのメンバーが持って来たスーツケースが着かなくて困った。毎日同じ時間に空港に通って3日目にようやく着いた。主要な機材は,最初に来た我々が持って来ていたが,その彼も他にも必要な機材を持って来ていたので,3日間心配させられたが,事なきを得て良かった。

その時,分ったが,いくつかのスーツケースは着かないのが当たり前で,ダカールの空港には,スーツケースが着かなかった人のための窓口が設けられていて,日本円にして数万円程度,当座の補償金として,渡されるのであった。この当時,パリの空港ではアフリカ便の荷物を重視していなかったということなのだろう。

大事な書類が入ったスーツケースが着かなかった時

チームでは東京とセネガル間を何回も往復しているので,少なからず,ロストバッゲージにあった。私も機材も含めて持って行った3個のスーツケースが着かなかったことがあり,補償金がもらえて,素早い手続きは,良かったが,翌日森林局で,協議するかなり分厚い資料を相当数持って来ていたので,大いに困った。

その資料がなければ,仕事を進めることが難しかったため,植林の仕事で,共同で仕事を進めている会社に頼み,深夜からコピーを取らせてもらい,事なきを得た。原は手持ちで持って来ていたので助かった。結局ホテルに入ったのは朝方で,翌日は徹夜状態で会議をしたが,到着直後で,時差のため眠気はなく大丈夫であった。この時は,翌日この3個のスーツケースが着いた。日本での準備がくたびれ儲けで終わり,腹立たしかった。

ロストバッゲージのスーツケースが着いた時の喜び

その後もスーツケースが着かなかったことがあった。到着翌日,夜パリからのエアフラ便が着く時間に空港に行って待機していたが,やはりその日も私のスーツケースは着かなかった。非常に腹が立ったが,どうにもならない。同じ様に昨日荷物が着かなくて,空港に荷物を取りに来ているひとが数十人いた。中には荷物が着いて,ほっとし喜び勇んで帰る人もいた。最後の荷物が出てくるのを見届け,私のスーツケースが届かなかった時は,どん底まで落とされたようで,本当に落ち込んだ。2日も着かないと,本当に無くなってしまったのだろうか?と疑心暗鬼になる。がっかりして,ホテルに戻ろうと思ったところ,空港の職員に殴りかかろうとする英語でしゃべっているアメリカ人らしき人がいた。昨日到着して荷物が着かなかったのに何で今晩も着かないのだ。どうしてくれると息巻いている。周りの職員がまあまあとなだめて,その日は,どうにかそれで収まった。私の気持ちだって同じだった。

翌日また,夜同じ時間に行くと,昨日息巻いていた人もいた。するとこの日は,その人の荷物も私の荷物もでてきた。私はほっとした。その人を見ると,昨日殴りかかろうとした職員に抱き着き,飛び上がらんばかりに喜んでいる。そして,「Thank you. Thank you. Thank you very much.」と何事があったかと思わんばかりである。

なるほど,人は敵から不幸のどん底に落とされたとしても,また,その敵がどん底から救ってくれるとなると,敵に対しての怒りも喜びに変わり,とてつもない感謝をするものだと思ったものである。重ねて書くが,昨日も今日も正直私の気持ちは,このアメリカ人らしき人と同じであった。

こういった人間の心理を利用し,はるか昔から,これに似たような懐柔策を使って,人間が人間をコントロールしてきたことは多々あったなと思ったものである。

つづく

上伊那郡大会

7月9日に消防団の郡大会があり、喇叭隊として出場しました。

郡大会は選抜メンバーでしたが、自分は選手に選抜されたため、毎朝

気合いを入れて練習に臨んでいました。

結果は3位で昨年と変わらず…

ですが、1位、2位との差は年々小さくなってきています。

来年こそは優勝!を目標に、また一から練習です。

消防団活動に協力して頂いている地域の方々の為にも大会だけ

でなく、普段の消防団活動においても努力していきたいと思い

ます。

TBT

7月の駒ケ岳

7月の駒ケ岳

九州地方においては、未曽有の豪雨災害に見舞われました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い 申し上げます。

近年は、非常に短時間での集中豪雨による災害が多く発生しています。

2014年の広島土砂災害、2015年の関東・東北豪雨、そして今回の九州北部豪雨災害、

いずれも「線状降水帯」によるものだそうです。

これは、発達した雨雲(積乱雲)が次々と発生して列をなし、短時間に局所的な大雨をもたらすものとのこと。

短時間で災害に至る最近の豪雨災害。

いざという時、どのタイミングで、どのように行動するか、改めて確認をすることが必要だと感じます。

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.1

セネガルマングローブ林調査の概要

はじめに

セネガルの南西部サルーム・デルタにあるマングローブ林は,不思議なところだ。翼竜のような大型の猛禽類が,生態系の頂点に立ち,水路を移動していれば,それらが自然と目に入ってくる。それだけ自然が豊かなことだということだ。迷路のようなデルタ地帯。一旦入り込んだら,磁石やGPSさえ利かなくなり,決して外界には出ることができなくなってしまうというブラックホールのような場所さえあるという。地元民が恐れている場所だ。誰もが恐ろしくてそこには近づかない。しかし迷ったら自然にその迷路に入り込んでしまうのだから,どうにもならないところだ。

マングローブ林地帯を飛ぶ翼竜のような巨大なサギ(羽根を広げると3m以上もある)

そういったセネガルのサルーム・デルタ地帯で2000年代に入っての初期,仕事をしていた。セネガルでは主に二つの仕事をした。一つは,セネガル南西部にあるサルーム・デルタでのマングローブ林の保護をしながら,そこに住む住民の生活向上を目指す仕事であり,もう一つは,北西部の沿岸の砂丘地帯で植林を行う仕事である。今回はマングローブ林について,主に書くが,このマングローブの仕事も二つの段階に分かれていて,最初にパイロット(試験)的に村で住民の生活向上のために様々な活動を行い,次にその活動を本格的に推し進める仕事である。ここでは,最初にパイロット的に行った仕事について主に記す。

セネガルに最初に行ったのは2002年の1月のことである。それから2004年末まで,この仕事にほぼ丸3年関わった。上述したようにマングローブ林では,生態系のピラミッドが良く分かり,そこに住む住民のマングローブ林に依存した生活は,とても興味深いものである。私も含めてチームのメンバーは,もちろん住民に溶け込んで仕事をしていたので,そこで経験した様々なことについて,記したい。

セネガルやマングローブ林の位置など

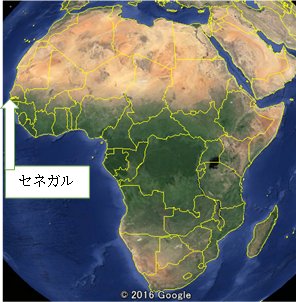

セネガルは,アフリカ大陸の最西端にあり,サヘル地帯(アフリカのサハラ砂漠の南縁の草原地域。セネガルからチャドまで,東西に帯状に広がる。)に位置している。

アフリカの最西端がセネガル

セネガル

セネガルの南部のサルーム・デルタ地帯には約20万haもの広大なマングローブ林がある。このマングローブ林は西アフリカでの分布の北限にもなっている。

空からみたサルーム・デルタのマングローブ

生態系のピラミッドが良く分かるマングローブ林

マングローブ林は,葉が海に落ちるとそれが養分となり,プランクトンが増え,プランクトンが増えると魚が増え,魚が増えると鳥が増え,と食物連鎖が良く分かり,鳥でもとりわけ,ワシ類,大型のサギ類,ペリカン類など生態系の頂点に立つ鳥を見ることができる。生態系のピラミッドの頂点に立つ鳥などはその傘下に多くの生物が住むことができることからアンブレラ種と呼ばれている。アンブレラ種が住むには広大な面積の森林が必要であるが,ここではそれがマングローブ林である。つまり,ここは生物多様性を維持する貴重な森林なのである。

マングローブ林に住む人々

そして,このマングローブ地帯には多くの住民が住んでおり,この当時,調査地域のマングローブ林地帯には,約30万人程度が住んでいた。住民達は,永年にわたってマングローブ林を利用し,木材建築材や薪炭材を採取してきた。また,マングローブの海域を漁場として利用し,また,陸地は,農地として利用してきた。最近は,その風光明媚な景色に多くのヨーロッパ人も訪れ,観光の対象にもなっているのである。

マングローブの島に住む子供達の元気な顔

もう一度,詳しくマングローブ林の位置

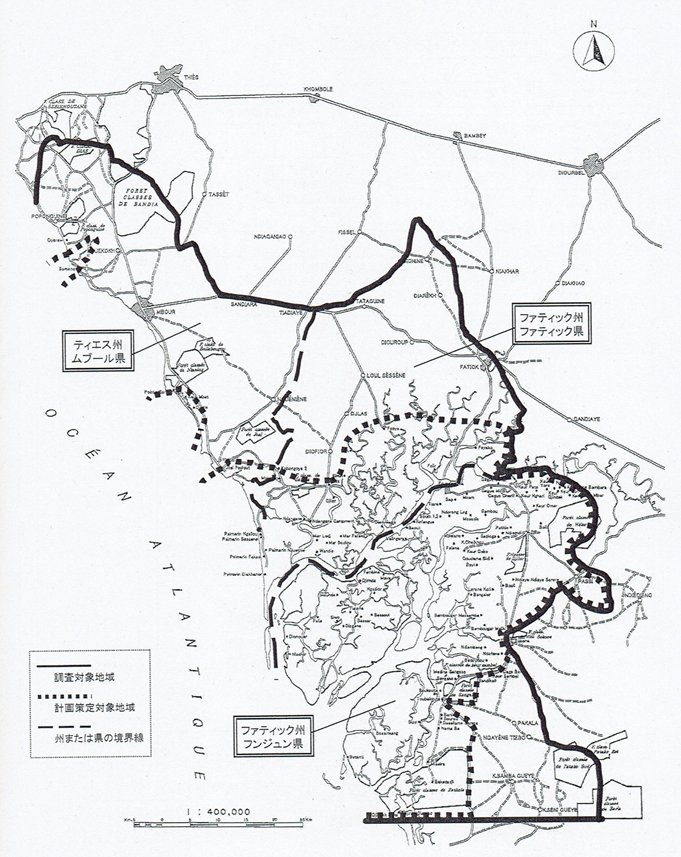

マングローブ林の位置は,行政的に言えば,セネガル国のティエス州のムブール県,ファティック州のフンジュン県,それにファティック県にかかっていた。下の図で四角囲った約60万haで,その中のマングローブ地帯は約20万haだった。

四角で囲った地域にサルーム・デルタのマングローブ林がある

セネガルの特異な位置

最初に地図でセネガルを見た時に,おもしろい形をした国だと思ったものだ。左を見ている人の顔のようでもあり,鼻の最先端に首都ダカールがある。ここはアフリカ大陸の最西端でもある。ダカールは下北半島にやや似るが,尖った斧のようである。面積は下北半島の1/3程度の狭さである。

ダカールは人口稠密であり,渋滞も激しい。土地を物理的にこれ以上広げることはできないので,今後発展するとなると超高層化であろう。

口に当たるあたりにはガンビア国があり,セネガルの中に侵入しているようでもある。セネガルはフランス語圏でガンビアは英語圏である。これも昔の植民地のなごりである。

私がセネガルに行った期間

整理してみると,この仕事では,3年間のあいだに日本とセネガルの間を11回往復し,約1年間セネガルに滞在したことになる。他の仕事でもセネガルに行っているので,合計すればセネガルには約1年半程度滞在していたことになる。

最初の出発前の準備

私はこの時,もう50才を過ぎていた。若い時は海外の調査にいくとなると新しい発見があるのではないかと,ワクワク期待感が大きかったが,齢と共に段々と責任も重くなり,最初の出発前は非常に不安感があった。

肝炎の影響

というのは,ジンバブエでA型ではあるが肝炎に陥り,現地で1ヵ月入院,回復して約2年ほどであったが,体力的にも精神的にもどん底の状態にあったからだ。ジンバブエの医者は,すぐれていたというべきだろう。日本の医者より,よほど親身だった。データはもちろんだが,患者と話し顔色をみる,様々に触診するといった具合だった。帰国する折には,大病をしたあとには,精神的な影響が残り,後にうつになることがあるかもしれないから十分に注意するようにという言葉をもらった。そのとおり,体力がないことからうつ的になり,病院では精神安定剤などを処方してもらっていたからである。

肝炎の影響は少なくとも5年は残ったし,その後,アルコールにはめっきり弱くなり,今でもその影響は残っていると言っても過言ではない。その他にも仕事では,まず初めて行く国は不安であることと今回の仕事自体が複雑で,うまく進められるかどうかわからなかったからだ。うつ的な状況がそれに拍車をかけたのであろう。私は団長ではなかったけれど,副団長で実質的に全部をまとめなければならなかった立場でもあったからだ。

出発前に活動計画は全てできていたが,正味丸3年以上,足掛け5年に及ぶ調査に私の人生のこの先5年は決まってしまったと,自由を奪われたような感じを持ってしまったのも,この時のうつ的な感情がそう思わせたのだろう。実際,今から思うとこんな楽しい,フィールドワークはなかったのである。このような素晴らしい経験をさせてくれたことには感謝してもし過ぎることはない。なぜなら様々な危機を乗り切り,こうしてこのような紀行文が書けるからだ。

最初の出発時の時のこと

とにかく,書類や精密な塩分濃度測定器など必要な機材はすべて準備し,その測定を補助するセネガルのコンサルタント会社などともコンタクトし,出発前の状況はすべて整えた。

私は,どの調査でも同じようなことを行うが,この調査では,正月休みには,現地の土地の位置関係を頭にいれるために,手に入れた5万分の1の地図と航空写真上に水路と道路,それに村の位置などを記入していた。この地図と航空写真は実に役立った。そして正月休みが終わり,最初の出発日が段々と近づいて来た。チームメンバーは7人とそれに公的な立場の方々2名,合計9名という大調査団で,2002年1月14日(月)パリ経由でダカールに向かって出発した。