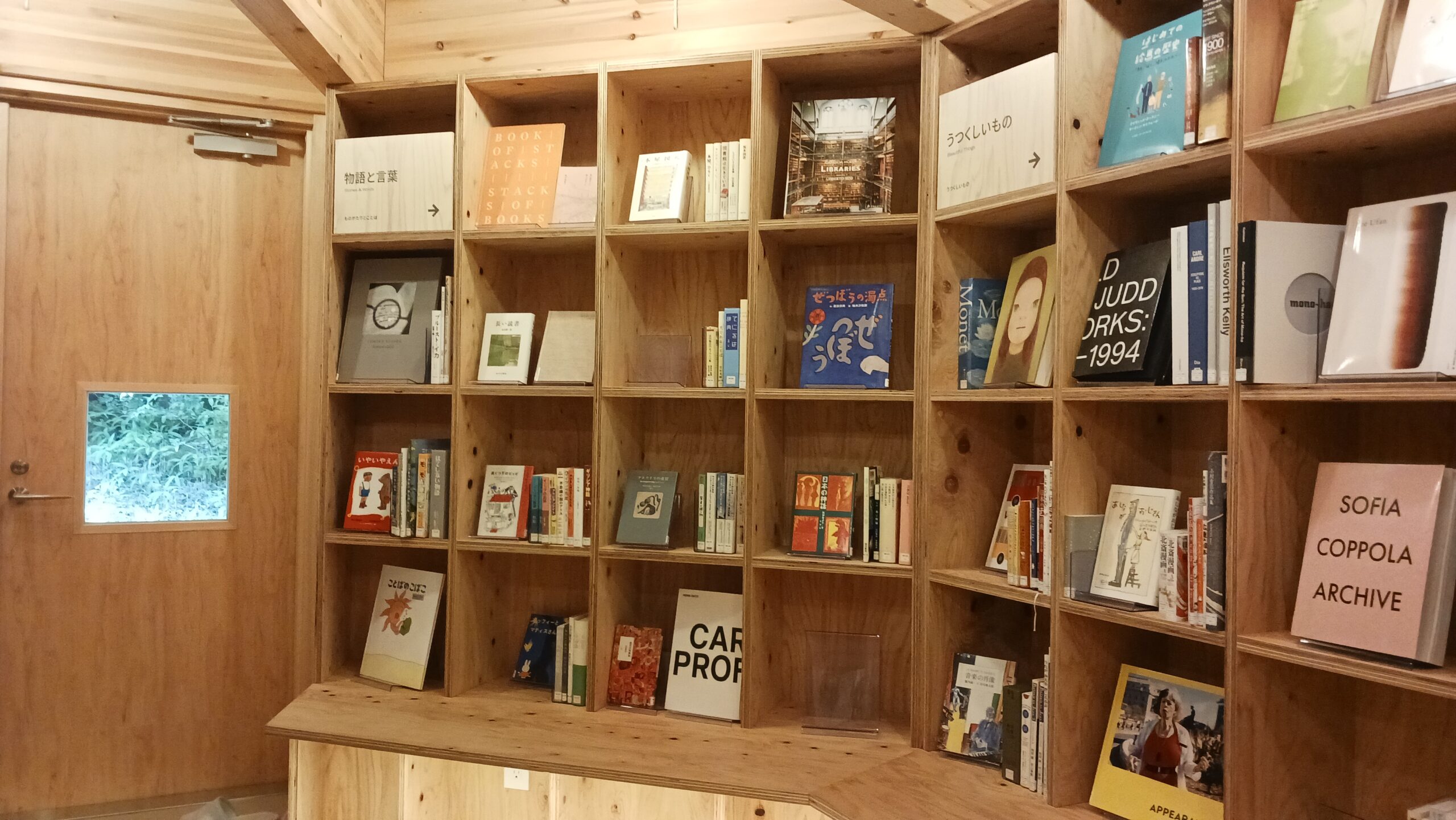

森の図書館(ライブラリー)

森の図書館(ライブラリー)に寄ってみた。

自宅から歩いて20分ほどのところに、それはある。

中央アルプス山麓の森のなか、こぢんまりとした木でできた建物。

普段、管理人の姿はない。

絵本、写真、詩、文学、ノンフィクション、様々な本が棚一杯に並ぶ。

興味をそそられるものが目につく。

一冊を選んで長テーブルの椅子に座り、ページをめくる。

辺りの静寂に溶け込んでしまいそうだ。

うーん、確かに安らかな時の流れを感じた。

また来ようかな。

Many thanks.

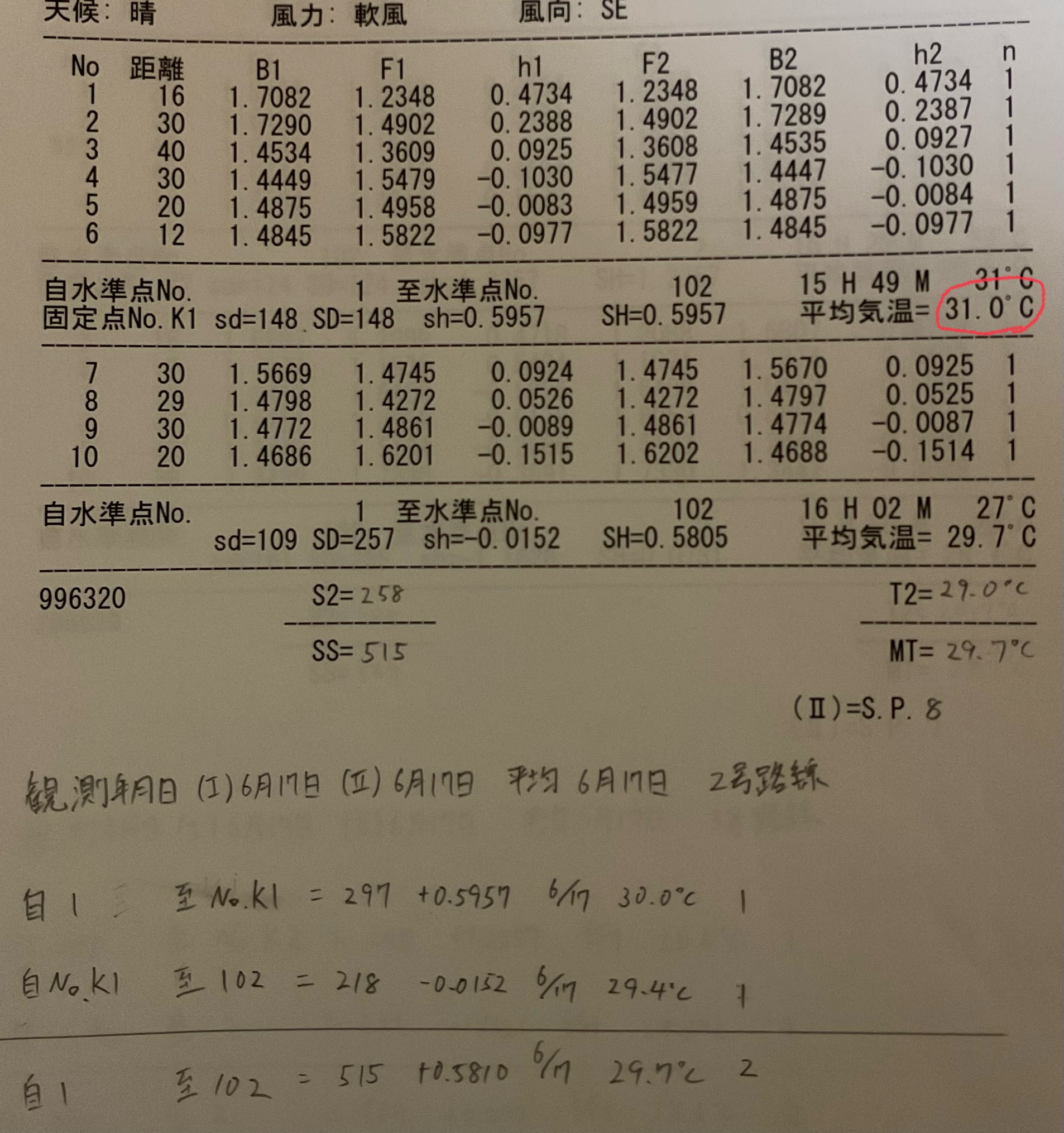

山梨県山中湖村へ講習会へ行ってきました!

先週の月曜日から金曜日の5日間で水準測量の講習会に参加させてもらいました。開催場所は山梨県の山中湖村。講習会の2日目は外での実習ですが、天気にも恵まれ、実習の最中にも綺麗な富士山が見えました!ですが良い天気な分日差しは強く、気温は高く… 参加者の中には痛々しく真っ赤に日焼けした方もいました。

夕方は復習もしましたが、時間に余裕があったので、山中湖一周ランニングをしてみました!1周は約13.6kmあるそうです。後半は宿まで辿り着くことに必死でしたが、前半は途中で写真を撮りながら走ったので、いくつか紹介します。

平日でも観光客がたくさんいました。そのせいか、動物たちはとても人に慣れていて、写真が撮れるくらい近くまで行くことができました。

山中湖での1週間は、知識・技術の向上と少しばかりの運動不足解消ができ、良い1週間でした!今週からは日常に戻って、日々の業務に励んでいきます!

6月の駒ケ岳

梅雨入り前の両アルプスです。

太平洋沖にはしっかりと梅雨前線ができあがって、あとは北上するだけといった感じで、

平年並みにそろそろ梅雨入りになりそうな様相です。

6月1日より、職場における熱中症対策が義務付けられました。

正確には、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和7年6月1日から施行されたことによります。

対象となるのは、

WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、

継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業 です。

私たちの業務も日中、屋外での作業を伴います。

しっかりと対策をして、社員の体調に十分にに留意しながら

安全に業務にあたってまいります。

ゼンシンの金曜日

金曜日が多いでしょうか...。

仕事をしていると、

午後3時頃...

そのときはやってきます。

おやつタイムです!(^^)!

直近のゼンシンおやつ特集です!

(たまたま写真を撮っていたほんの一部ですが)

ケーキが多いですね。

金曜日が楽しみです。

最近の食事

最近、食べたものを紹介します。

茅野市で食べた焼き味噌ラーメン 濃厚でおいしかったです。

飯山市で食べた白味噌ラーメン 麺が太くスープも濃厚でチャーシューは炙っているので香りがよくおいしかったです

最後に伊那市で食べた鯖ラーメン 鯖とラーメンという食べ合わせたことがありませんでしたが、意外と会うものでおいしかったです。

春の日、家の周りでは

5月の駒ケ岳

新緑の眩しい季節となってきました。

今年の大型連休は、休みの廻りあわせ、物価高などの影響もあって、

「安・近・単」で過ごす方が多かったとのニュースも見かけました。

みなさんは、どうお過ごしになられましたか?

この時期は、昼間は気温が夏日ぐらいまで上がったと思えば、

朝は放射冷却で気温が下がって、日中との寒暖差が大きくなります。

今年は、百日咳など、例年になく流行している病気もあるととのこと。

体調に留意してお過ごしください。

花びらとしっぽ

4月中旬、駒ヶ根市の馬見塚公園にお花見がてら散歩に行ってきました。

満開には一足遅かったですが、散った花びらが水面を漂う景色もまた、風情があります🌸

このようなさまを、「花筏(はないかだ)」や、「花の浮き橋」と呼ぶそうです。

ミツバツツジ、八重桜が見ごろを迎えていました。

帰ろうと思っていたら、公園近くの住宅街で三毛猫を発見。

あとをつけてみる。

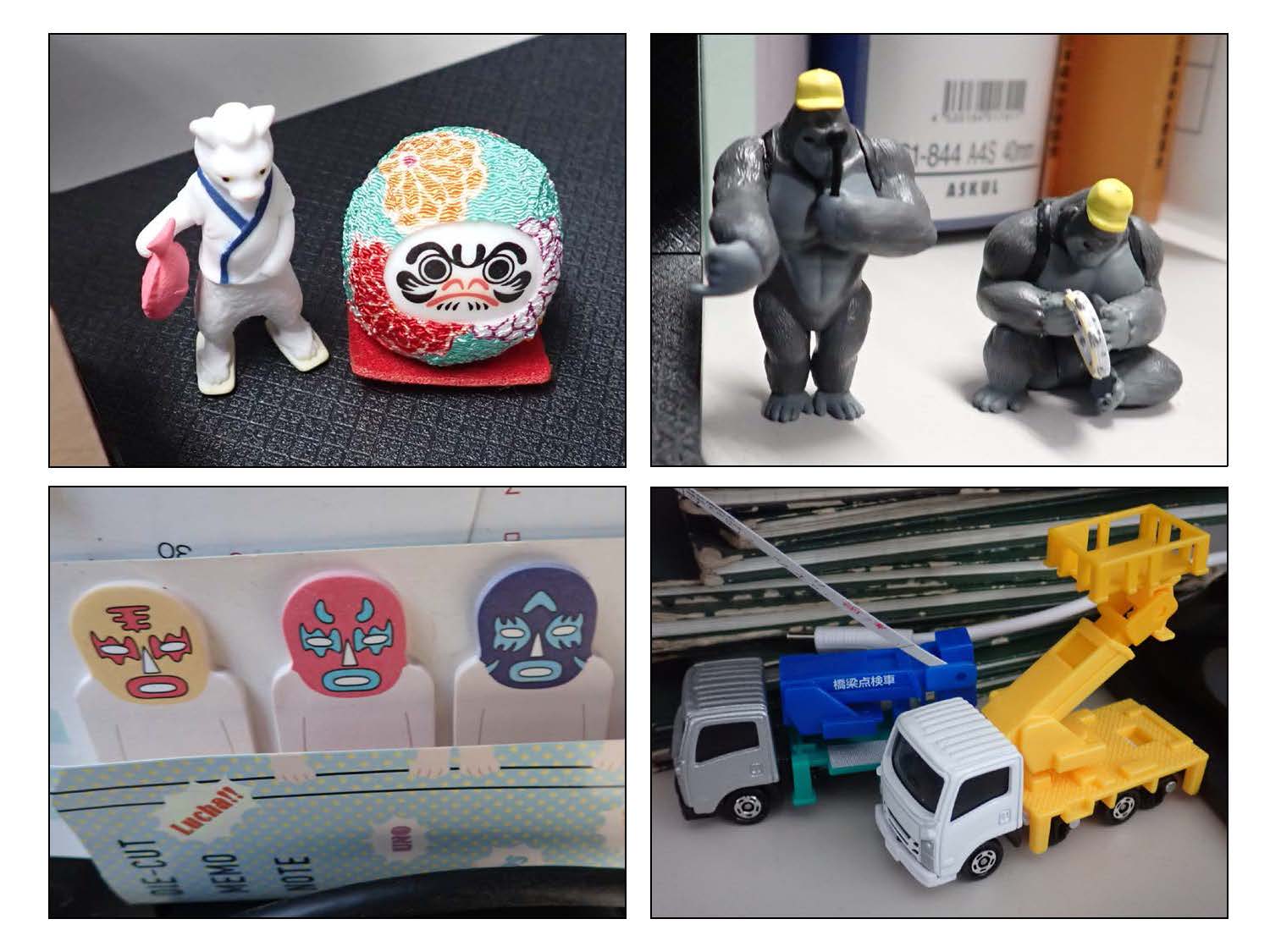

デスク周り

普段の仕事はデスク仕事も多いので、デスク周りは皆それぞれ自分仕様にカスタマイズされています。

今回は隣接するデスクにお邪魔して、個性のみえるアイテムを撮影してみました。

デスク周りにはそれぞれの個性が垣間見えますね。

様々な社員がそれぞれの業務に尽力しておりますが、今年度も頑張っていきたいと思います。