【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.4

事務所にて

事務所

事務所へ

3月17日(水)は初めてプロジェクト事務所に行く。朝はイスフともう一人の運転手ダウダの2人が7時過ぎにホテルに来るので、車の鍵を渡し、それから事務所に出勤することになっている。6時に起き、6時半頃、Mさんが家の近くの屋台のような店屋で売っている長いフランスパンを買って来る。それをコーヒーで食べる。

事務所に行く時に通る道路

事務所にて

家から事務所までは距離にして約3km、車で10分ほどである。メーンストリートの国道だけが舗装されていて、その他は未舗装の道路だ。時々ハルマッタン(乾期に吹く北東の貿易風、日本の黄砂のような感じ)がサハラ砂漠から微砂を飛ばして来るので、遠くがかすみ視界が悪くなる。

事務所は、環境省のカスカード州の州局とコモエ県の県局の中にあり、このなかに森林局の地方事務所もあり、プロジェクトの事務所はその一つの建物を借りている。

環境省州局の入口の看板。この中に県局もあり、プロジェクト事務所もある

事務所の庭

4年前にプロジェクトが始まった時は、プロジェクト事務所も決まっておらず、団長はこの建物を確保するだけでも大変に苦労したそうで、その後、建物の修理費の予算を確保したり、苦労の連続だった。私はその当時勤め先の国際関係の仕事をする部の責任者だったので、それらの報告をいつも受けていた。私は最後の段階になり参加したので、その苦労はしなくとも済んだ。私も数々のプロジェクトを行っており、どんなプロジェクトでも最初の立ち上げのときは、事前交渉の行き違い、文化や考え方の違い、コミュニケーション不足などから多くの「ゆき違い」が発生し、大変な苦労があることは良く分かっている。それを一つ一つ解決していき、お互いにバランスがとれたところに落ち着かせるのが団長の腕の見せ所である。プロジェクトによっては、ずっと落ち着かない場合もあるのではあるが。

事務所の入口

事務所に入るといきなり部屋になっており、その部屋には、プロジェクトで雇っている現地技術スタッフのカッソン、ママドゥ、ドゥニーズがいる。カッソンとママドゥが男性でドゥニーズが女性である。それに秘書のマリーがいる。Mさんはドゥニーズの隣の机で仕事をしている。それに協力隊員のIさんの机がスタッフと同じ部屋にある。そして、その部屋の奥にもう一つ部屋があり、そこにブルキナ側のプロジェクトの責任者のキニーの机がある。その部屋に団長の机もあり、そこがチーフ部屋になっている。私は、団長と一緒に来る予定であったが、地震の影響で彼が遅れてくるのでひとまず、キニーの机のあるチーフ部屋に入り、団長の机に座る。

州局内に苗畑がある

森林局内に炭も運び込まれていた。炭は指定されたもののみが作れるシステムである

事務所のトイレ

ブルキナ・ファソに限らず、セネガルやジンバブエなど発展途上国全体に言えることだが、主にはアフリカの国が多いが、なぜ物を大事に扱えないのか不思議である。

物が少なく、修理もできない(しない?)のに物を丁寧に扱わないのである。特に公共のものとか共同使用のものはだめである。これはまさにコモンズの悲劇(共有資源は乱獲されるということから)と言える。ここではトイレがそうだったが、ほんの少し、丁寧に使うとか掃除をすれば清潔に使えるのが、そのように使えないのである。例えばドアにしてもそうだ、静かに丁寧に閉めれば長持ちし、ずれたりしないのであるが、力任せに閉めるのですぐにピッタリと閉まらなくなり、ドアノブも緩んでしまう。それに電球が切れたら、電球のストックがあっても誰も取り変えない。使用した後、汚してしまったら便器を拭いてきれいにしようという気がないのでいつまでたっても汚いままである。

ここのトイレも汚かった。そこでイスフとマーケットに行って掃除道具を一式買ってきて、すぐに便所掃除である。きれいになって皆気持が良いようだが、その後誰も便所掃除をしないので、いつも私がするようになった。それを見ていたイスフが手伝うようになったので、イスフに任せたが、しばらくするとまたしなくなるのである。習慣が定着しないというのもこの辺りの特徴であろうか。

きっと、きれいとか汚いとかの感覚のレベルが違うのであろう。私が汚いと思っている汚いはこの辺りでは決して汚くなく、だから汚くとも平気なのだ。ドアも壊れているのが普通で、ちゃんとしていると安心できないのであろう。

事務所のスタッフ

事務所には前に述べた我々の雇用した技術スタッフと共に他の職員もいた。

環境省州(カスカード(Cascades)州)局長

先入観を持って人を見てしまうのは、問題であるが、アフリカの多くの国の公務員の幹部は汚職まみれであるというのが、今までつきあってきた人達から受ける私の印象である。ブルキナ・ファソとは現地語で「高潔な人」とか「誠実な人」と言った意味であるが、一般的に公務員から受ける印象はその対極に位置しているのではないかというものである。だからブルキナ・ファソ「高潔な人」になりたいのだろうという印象を州局長からも受けた。これは他のプロジェクトメンバーから聞いていた先入観がなせるわざであろう。私は交代した副総括として新たに参加することになり、国際協力の仕事では長年の経験があると言うと大歓迎してくれた。

コモエ県局長

県局長は女性であった。印象としては、州局長と同じ様に、ブルキナ・ファソが表す現地語の意味からは対極にいるのではないかと思わされた。私の感覚は正しくないかもしれないが、どうしても先入観がそうさせてしまうのであった。とはいえ、コモエ県局長も大歓迎してくれた。

技術スタッフ

キニー

キニーは前年日本に研修に来た時に事務所で会っていた。私はその時、部の責任者だったので、各国のプロジェクト関係者が日本に研修などで訪れたときは、責任者として面会するので面識があったのである。体は大きくがっちりしているが、どちらかというと人当たりの良い方だった。私が今度このプロジェクトに参加することを歓迎してくれた。ただ、キニーにしてもクリーンということはないということを他のメンバーから聞いていた。

しかし、先入観とは別に、ここで会った州局長、県局長それにキニーなどは汚れているかもしれないが、根は良い人だと思わせるものがあった。きっとそうに違いない。私が多くの国で仕事をしてきた中で、他国では、もっと悪に染まったような人達とは違う純粋さも見て取れた。もし、汚れている部分があるとすればそれは外部からのもの、例えば援助のようなものがそうしているのかもしれないと思う部分もあったのである。

技術者

普通のプロジェクトでは、技術者は協力対象とする機関、ブルキナの場合であれば、政府環境省の森林官がカウンターパート(共同作業技術者)として、つまりは技術移転の対象者として、プロジェクトの仕事にあたるのであるが、ここではプロジェクト責任者のキニーのみが公務員で、直接のカウンターパートとなっているだけである。あとのプロジェクト運営の技術者はプロジェクトのファッシリテーター(プロジェクトを円滑に進める役目の技術者)として我々プロジェクトが雇っているのであった。3人のファッシリテーターがいて、いずれも優秀だった。このようなシステムを構築するのも最初の段階で、団長は大変に苦労した。

カッソン

カッソンは私が来て、すぐに4月6日に結婚した。後にタバスキ(ラマダン(断食月)が明けて1ヶ月と10日後、イスラム暦の11月10日に行われる祭り)の日、2011年11月に家に招待してくれた。奥さんは先進的活動を行っているNGOに勤めており、インテリである。カッソンは英語をしゃべるので、私には非常に助かった。英語は国境を接するガーナで覚えたとのことだったが、現地語とフランス語がネイティブなので、英語の習得は容易だったようだ。このプロジェクトが始まる前の調査段階では英仏の通訳として活動していた。

ママドゥ

ママドゥは、奥さん2人に愛人が2人いると言っていた。とつとつとしゃべるのが特徴である。イスラム教なので、奥さんは4人まで持っても大丈夫だと言う。アフリカはNGO産業が盛んなので、いろいろなプロジェクトを渡り歩いているとのことであった。援助が続く限り、このようにキャリアがある人は食べるのには困らないだろうと思わされた。

ドゥニーズ

ドゥニーズは女性の技術者であった。彼女は未亡人で、だんなさんは数年前に肝臓を痛めて亡くなったと言っていた。黄疸と言っていたから肝炎であろう。9歳のお子さんがいた。月から金まではバンフォラで働き、土日はボボジュラッソに帰ると言っていた。子供さんは、彼女のお母さんが育てていて、単身でバンフォラに住んでいた。彼女はブルキナの政治や社会には愛想をつかしており、アメリカで生活したいと言っていた。

秘書のマリー

秘書のマリーは、ドゥニーズと同じくらいの年の男のお子さんがいた。そしてこの時2人目を妊娠しており、10月に出産予定とのことだった。彼女はプロジェクトの資金管理や書類管理を行っており、きちんとしていてしっかりしているので、彼女が抜けたらプロジェクトは動かないような存在になってしまうだろうと気がかりだった。肝っ玉母さんのように落ち着いていた。

運転手

ダウダ

ダウダは、運転もうまいし、全てのことに自信満々のような態度に見えた。それは、かつて軍隊の車両兵站部門にいたことがあることからきているのだろう。軍の上層部とも繋がりがあり、ブルキナの軍人たちの気質についてもよく知っていた。それで、これから起きる軍のクーデター未遂事件の時には、ダウダから情報を得て、随分と助かった。

イスフ

イスフはまだ若く、茶目っけがあった。彼はぶっきらぼうではあるが、運転は信頼が置けた。少し飛ばし過ぎることがあるので、スピードは押さえろといつも言っていた。毎朝彼と車に乗って行くと早口で何を言っているか良くわからないからゆっくりしゃべろといっても早口はなおらない。しかし、ある日彼の言っていることが全てわかる日があった。耳が慣れてきたのである。それから段々と聞き取れるようになった。

協力隊のIさん

部屋には協力隊員のIさんがいた。Iさんは村落開発隊員で、このバンフォラに来ており、後にプロジェクトのメンバーとしてくるK君の後任である。この事務所で苗木作りをしたり、村に行って村人と共に働いている。協力隊員としては非常に素直で、すれているところがなく、真面目で優秀という印象を受けた。

事務室、左からKasson、Denise、Mamadou、私

つづく

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.3

初めてのバンフォラ

バンフォラにて

ホテルなど

プロジェクトで借りていた家

バンフォラにはいくつかホテルがあったが、外国人が泊まれるような大きく安全だと思われるホテルは郊外と町中にほんの少しあるだけだった。小さく小汚い地元民が利用するようなホテルはいくつかあった。町中で州局内にあるプロジェクト事務所まで近いホテルは、ホテル・カンナ・スクレ(Canne à sucre サトウキビという意味)というホテルだけであった。このホテルには、観光で来る外国人も泊まっており、警備もきちんとされ安全だった。プロジェクトではホテルの敷地内に建つ一軒家を借りていた。ホテルにはレストランもあった。レストランと言えるようなきちんとした食事場は町中ではここだけと言っても良く、その他は小さな食堂といった程度のものだった。そのレストランといくつかの部屋が連なっている建物とその前を通る幅20mくらいの道路を挟んで向かい側に、我々の借家と宿泊客用のブルキナスタイルの小屋がいくつか大きな庭の中に点在している。

借家の入り口。鉄のトビラが付いている。手前は仕事用テーブル

借家内の庭に車を保管

宿泊客用のブルキナスタイルの小屋が庭の中に点在

水道があり、この辺で洗濯

家は決してきれいとは言えないが、中には6畳程度の部屋が3つあり、それに台所とバス・トイレ、もう一つ結構広い居間があった。私はこのブルキナのプロジェクトの前にはドミニカ共和国でプロジェクトを行っており、その時にもやはり家を借りていたが、その家は、広くきれいで清潔でもっと大きな家を借りていたので、かなりのレベルダウンと感じた。しかし、これでもこの辺りでは最高級の家の部類に入るだろう。居間の壁沿いには、不在のメンバーの荷物などが沢山おいてあり、ソファーやテレビもあり雑然としていた。台所には冷蔵庫とガスがあった。それに日本から持ってきた食材が沢山あった。私も持って来た食材を全て出して共有した。1つの部屋は他のメンバーが使っており、私は開いている2つの部屋のうち、居心地のよさそうなやや大きい方に入った。部屋の中には傾きかけ、ちゃんと戸が閉まらず、あまりきれいとは言えない衣装ダンスがあった。タンスの中にはしきりも何もない。

我々メンバーはまさにシェアハウスで生活していたのである。しかし、これも住めば都、不思議なことに案外に居心地が良く、すぐに我が家という感覚になるのである。

借家内の居間

私の使用した部屋。同様な部屋が3部屋ある

バンフォラに着いた3月16日(水)のその晩は、ホテルのレストランでメンバーのMさんと夕食を取りながら、いままでの経緯を聞き、いろいろと打ち合わせをしたり、バンフォラの事情を聞いたりした。そして日本の地震のことについて話題に出すとMさんは神戸の地震の時に中心地付近にいて恐怖の経験をしており、それが相当のトラウマとして残っていたので、地震の話はやめた。日本から持参した地震のニュースが載っている新聞もMさんは読むことができなかった。

テレビを見ると、ここではフランスからの衛星放送を流している。日本では私が出発した後に原発がもう一基が爆発したとのことでフランスの国内放送が、一日中原発のニュースを流している。日本は大変な状況になっており、このような時に私が日本にいないのは、もし放射能が降り注ぐような場合には私自身はブルキナにいるので被害はないが、万一東京周辺が避難せざるを得なくなった場合には、家族はどこにどう避難するのだろうかと、気が気ではなかった。

Mさんとは、セネガルのマングローブのプロジェクトでずっと一緒に働いていたので、気心は良く知れていた。国際協力を専門に勉強し、セネガルで村落開発の協力隊員としてのキャリアもあり、落ち着いていて仕事が良くできた。

女子協力隊員の両親と食事

バンフォラに着いて5日目の日曜日の晩、3月20日のことだが、協力隊の隊員達と共にホテルのレストランで食事をした。この時は、バンフォラから約200kmくらい離れていて、ボボジュラソよりももっと北で、国道から西に何10kmも入った僻地で活動している女性の協力隊員の御両親が我が子の活動振りを見学に来たので、周辺の協力隊員が集まってきて、一緒に食事をして歓迎することになったのだった。活動地からバンフォラまでは相当な遠距離であるが、ご両親はワガドゥグやバンフォラ周辺の観光も兼ねていたのである。

食事をしながらいろいろ話していると、日本の大震災直後のショックをかなり引きずっているように見られた。ご両親は、千葉県からとのことであった。地震の後ではあったが、本人達は被害を受けなかったし、ずっと前に大枚をはたいて予約してあったので、決心して出発してきたと言っていたが、やはり娘さんの様子を見たいとの思いが強かったのであろう。お父さんは私より少し若く50代半ばくらいに見え、娘さんとお父さんの顔立ちはそっくりだった。友人の協力隊員も女性が多く、今では全体に女性隊員の方がだいぶ多い。皆日本の状況を思うと心が重くなるのであるが、一時それを忘れ楽しい晩であった。

確かにこの御両親もこの時にブルキナに来てよかったと思う。その後起こる事件により1ヵ月後には、協力隊員は全員日本に緊急避難帰国をさせられ、別な国に再派遣させられたりしたからである。

つづく

野菜

今年はいろいろな夏野菜を作っています。

といっても、自分は収穫専門で、種をまいた後は、ほぼお任せ状態です(^_^;)

トマト、キュウリ、ナス、カボチャ、トウモロコシ、スナップエンドウ、スティックセニョールなどなど・・・

いろいろ作りましたが、

中でも珍しいのは白いナス(やわらかくて甘い)です。

トウモロコシにも白いものがあります。

トウモロコシは色々な種類を蒔きました。8月中旬頃には120本ほど採れる予定です。

MA-SAK

知らないうちに…

皆さん、缶詰って食べますか?

私は正直なところ、シー●キンくらいしか食べませんし、特に興味もありませんでした。

しかし、この間スーパーに寄ってふと缶詰コーナーを見てみると沢山の種類の缶詰が…。

定番のツナ缶・焼き鳥・サンマ缶からオイルサーディン・タイカレー・イナゴ…。知らないうちにこんなにも増えていたんですね。

そんな中で私がおすすめしたい激ウマ缶詰がコレです!

ずばり、サバのオリーブオイル漬け、その名も”サヴァ缶”です。

1缶に170gとたっぷりのサヴァ。結構お腹いっぱいになります。

ご飯のお供、お酒のお供なんでもイケます。

そのままでも十分美味しいのですが、大根おろしやスライスオニオンなんかと食べると一層美味しくいただけるかと思います。

ぜひご賞味ください!

written by 鯉

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.2

初めてのワガドゥグ

ホテルや両替商

ホテル・クルバ

ホテル・クルバは、我々プロジェクトメンバーがワガドゥグで常宿としているホテルであった。空港からすぐ近くにあり、車で5分程である。ワガドゥグの中心街の東側である。3階建てで概観はやや古い建物に感じたが、それほど古くないのかもしれない。道路幅が30mから40mほどの大通り(Av. de l’Aéroport : 空港通り)側と、道幅が5mから6mの細い道路側とに面し、L字型のホテルである。1階にロビーとカフェテリアがある。1階の大通りに面した側にはテナントが入り、客室は2階と3階である。私はシングルの客室に入る。部屋の建て付けは悪く、クロゼットのドアもきちんとかみ合わない。清潔ではあるが、私にはあまりきれいとは思われないホテルであった。

ホテル・クルバのロビー

ベッドには蚊よけのカヤがついており、マラリアに対して、少しは安心できるので、これは良かった。部屋により新しいタイプのエアコンもあり、新しいものの音は静かだが、古いタイプのエアコンでは相当な騒音が出る部屋もある。高級ホテルには程遠いが、ブルキナでは高級の部類に入るのであろう。Sさんは長期滞在者用のキッチン付きの部屋に入っている。キッチン付きの一室で以前、電気が漏電し、ぼや騒ぎがあったとのことで、幸い大事には至らず消し止めたということだったから、こういうホテルでは安心できない。

日本を出る前から、ワガドゥグでは学生のデモがあったり、ブルキナの治安状況は悪化してきているとは聞いていたが、着いた時点では落ち着いており、この10日後くらいに、このホテルで経験する生きた心地がしない大変な事件に遭遇するとは想像だにできなかった。

両替商

現地に着いてまず必要なのは現地通貨である。両替商は、携帯電話会社や食堂などと並んだ道路際にあり、ホテル・クルバからも歩いてすぐのところであったが、歩くのはひったくりなどの危険があるのでいつも車で行くのであった。最初に行ったときは当面自分の必要分だけを換金した。1ユーロが656FCAF(シェファーフラン)でホテルよりも1良かったが、ホテルでも換金率はほとんど変わらないので、ホテルは意外に良心的だと思った。しかし、ホテルでは少額しか替えられないので、大きい額を換金する必要があるときは両替商か銀行に行かなければならない。

両替商の換金窓口でユーロのトラベラーズチェックとパスポートを出すと中に持って行ってパスポートのコピーを取るので、早くパスポートを返してもらい、金をもらわないと気が気でない。現地通貨をもらうと周りの人に見られないように金をさっとカバンにいれる。ここで数えると回りに金をさらす時間が長くなり危険度が増すからである。札束の数だけ数え、100枚は信用することにするしかない。ホテルに帰ってから数えて、もし足りなくとももう返してくれることはないだろうが、今まで各国の銀行で間違えていたことは一度もないのは幸運だったのだろうか。何しろ海外での換金はいくら注意してもし過ぎることはないので、安全を優先しているのだ。

関係機関

JICA

翌日(2011年3月14日(月))は、Sさんと共に、最初にJICA事務所に挨拶に行く。担当は若い方であるが、東京では海外からの研修生の受け入れなどで世話になっていたので旧知である。いつものように、今回のプロジェクトの活動内容や日程を説明し、細かい打ち合わせをする。

打ち合わせの後に、治安関係について説明を受けた。現在学生がストライキを計画中で、明日(3/15)はワガドゥグ で大きな集会があるので気をつけよとのこと。地方でも小中高の学校が今は全て臨時休校となっているとのことである。1ヵ月前くらいにクドゥグというブルキナ第3の都市で学生が警察の取り調べを受けた後に死亡した事件があり、それは警察官の暴行と言われており、その後学生と警察の衝突が激化しているとのことである。その他北部では「イスラム・マグレブ諸国のアルカイダ」による誘拐リスクがあるとのことである。我々のプロジェクトは南部であるので、多少は安心だが、苗木の案件をもっているSさんはやや北部までも行かなければならないので細心の注意が必要だ。その他一般犯罪や交通事故、これらは日本よりもはるかに多いとのことである。

ブルキナはアフリカにおいて近隣諸国と比べても、とても治安の良い国だと言われていた。アラブの春がちょうどチュニジアで始まったばかりで、すぐにエジプトやリビア、コートジボアールなどアフリカの多くの国に波及し、情勢不安な状態の中でも、2010年の11月にあった大統領選も大きな混乱が起こることもなかったのだが、ブルキナの治安も段々と悪くなってきたのだった。

森林局

その後森林局に行く。局長が不在だったので、Sさんが行っている苗木案件のプロジェクトの部屋に行き、スタッフに挨拶をする。苗木プロジェクトの団長さんも不在であった。英語をしゃべれるスタッフを2人雇っていたので、話はしやすかった。

使用している車のフロントガラスにひびが入っており換えなければならないこともあり、もう一日森林局で仕事をした。発展途上国では舗装をしてあっても小石が跳ねてフロントガラスにひびが入る場合が非常に多いので、気をつけねばならない。

森林局の前の通り

その間に地図局に行き、地図を買ったり、ブルキナやアフリカの地勢に関する本などを買って、プロジェクト地域周辺の自然条件を改めておさらいをした。

森林局(Difor)の入り口の看板

森林局

森林局の庭

ワガドゥグの町

ワガドゥグの町をイスフ(運転手)の運転で走っていると車は多いし、荒い運転が多いので、日本以上に気をつけないといけない。バイクも非常に多く、特に女性は子供を背負って運転している人も多く、本当に気をつけないといけない。最初にイスフに「気をつけろ。」とは言ったもののあまり言うのも運転がしにくいだろうし、運転手はワガドゥグでの運転にも慣れているのであまり気をつけろというのは控えていた。それにしても非常に埃っぽい。セネガルのダカールも非常に埃っぽかったが、ワガドゥグの方がもっと埃っぽい感じである。サハラ砂漠から飛んで来る微砂がいつも舞っているのだ。

ワガドゥグの町。サハラからの微砂で埃っぽい

バイクの2人乗りが非常に多い

コンピュータもカバーを付けないとすぐに故障するとのことである。キーボードカバーが絶対に必要とのことから、それを日本から用意してきた。

バンフォラへ

2011年3月16日(水)にワガドゥグからプロジェクト事務所のあるバンフォラに向かった。ワガドゥグからバンフォラまでは約430Kmである。車で6時間ほどだ。ワガドゥグで食糧の肉類などをマリーナマーケットというスーパーマーケットで買い込み9時過ぎにワガドゥグを発つ。道路の舗装状態はまあまあ良い部類なので、時速約100Kmで飛ばしていける。しかし、平均時速は70?80kmくらいだ。

Sさんは、今は苗木プロジェクトの担当となっているためワガドゥグに残る。運転手のイスフと二人でバンフォラに向かう。バンフォラでは、別のプロジェクトスタッフのMさんが仕事をしている。運転手のイスフには交通事故には十分に気をつけさせないといけない。あまり言わないがやはりスピードの出し過ぎに注意する。

ワガドゥグから約180km行ったボロモという町に12時近くに着き、ここで昼食を取る。レストランというほど立派ではないが、ここは外国人の多くが立ち寄り食事をするようだ。

途中の樹木の状況

国道沿いには大きなカヤ・セネガレンシス(Khaya senegalensisセネガル原産のセンダン科で高木に成長する樹木)の並木がある場所が多い。大きい木だと樹高は20m以上もあり、胸高直径は80cmくらいもある。これはフランスが統治していたときに地元民に植えさせたとのことだが、これは宗主国が行ったほんのわずかの良い行いの部類だったろう。畑の中にも随分と木が残っている。これはあとでわかったが、シアバターの木だった。私がシアバターの木を見るのは初めてだった。

ワガドゥグからバンフォラへ。すぐに都市から畑作地滞へ

地元民の伝統的なわら葺きの小さな家が見える

私はセネガル、モロッコ、ジンバブエといった乾燥地帯のアフリカで主に仕事をしてきたので、このような大木があったり、樹木が多い場所を見るのは珍しく、ここで植生回復のプロジェクトなどを行えば回復の可能性は非常に高いと思った。

ボボジュラッソを通過

バンフォラへあと80kmくらいの所に位置し、ワガドゥグからは手前に在るボボジュラッソの町に午後5時頃に着く。ここはワガドゥグに次いでブルキナでは2番目に大きな町だ。イスフにガソリンを入れていかないのかと聞くと、まだバンフォラまで行けるし、バンフォラにガソリンスタンドがあるので心配ないと言う。まだイスフは私に打ち解けてないので、かなり無口で、ぶっきらぼうである。

バンフォラに到着

バンフォラに着いたのは午後6時半くらいだった。フランス人が経営しているカンナ・スクレというホテルに着く。バンフォラはやはり随分と埃っぽい町だと感じた。しかし、セネガルの町に比べて緑が多いのでビックリだ。

つづく

7月の駒ヶ岳

Korea-ソウルへ

6月に初めての韓国-ソウルへ行ってきました・・・・・

成田からソウル仁川国際空港へ向けテイクオフ===

韓国の首都ソウルは流石に大都会

でも裏路地は、東京のアメ横を思わせる雰囲気です

1日目の夕食に入ったお店です。人気があって時間帯によっては地元の人や観光客で行列ができるようです。

メインは参鶏湯(サムゲタン)鳥を洗面器のような鍋で煮こみ、トウガラシに効いた味噌につけ、少し甘めの焼酎でおいしくいただきました。(><)! by N.k

【森林紀行No.3 ブルキナ・ファソ編】 No.1

ブルキナ・ファソへ

1.はじめに

この紀行文では、最初にアジアのインドネシア、次に南米のエクアドルを書いたので、今回は3本目としてアフリカのブルキナ・ファソについて書きたい。

ブルキナ・ファソ(以下ブルキナと略すが、文脈によりブルキナ・ファソとも記す)には2011年に実施していたプロジェクトのメンバーとして行ったものである。

私の出発日は2011年3月12日(土)と決まっていた。ところが前日、東日本大震災が起こり、私は都内の勤め先から自宅に戻ることができず、職場に近い同僚の実家に泊めてもらった。出発は延期されるということだったが、3月12日の早朝、搭乗予定の飛行機便の出発が昼から夜に延期されたので、それに乗るようにと連絡がきた。午前中に何とか自宅に戻ることができ、すぐに出発の用意をして家を出て、混乱の中、成田空港に何とか着くことができた。半日遅れであったが、パリで一泊し、ブルキナの首都ワガドゥグには予定通り着くことができた。ということで、この紀行文は出発日のことから記したい。

東日本大震災の爪痕が未だに深く残る日本。改めて、大地震、大津波による犠牲者の方々のご冥福をお祈りし、また、未だに帰還できない多くの原発震災被災者並びに大地震、大津波の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。

2.成田空港へ

2011年3月12日午前11時頃都内から何とか帰宅できた。職場から普段は通勤に1時間程かかるが、この日は3時間以上もかかった。しかし、ともあれ家に帰れた。飛行機便は夜ではあるが、成田空港に行けるかどうかもわからないので、できるだけ早く出発することにし、まず風呂に入りさっぱりする。一緒に出発する同僚に電話するが、電車がスムーズに動いていなくて家に帰るのに苦労しているとのことだった。私は、家で昼飯を食べてすぐに午後1時に家を出た。

成田空港へ

私の娘が家にきており、途中まで一緒に行ってくれると言うのでやや心強かった。リムジンバスが動いていなく、タクシーも遠距離には行ってくれず、電車で行くことにした。

西武線の所沢駅の案内で聞くと、「京成電鉄が動いているので成田空港まで乗り継いで行けるのではないか?」と言われる。駅でも正確な情報はつかんでいない。ではととりあえず西武線で池袋駅まで行ってみようと行った。ゆっくりだが池袋駅まで着くことができた。するとJRの山手線も少しだが動いていて、上野駅まで行くことができた。JRの上野駅から京成上野駅まで歩く。駅員に聞くと途中の八千代台駅まで電車で行き、その先はバスで成田空港まで行けると言われる。切符を買おうとすると売っておらず、何でも良いから取りあえず乗って行けと入場券をくれる。それで娘と京成上野駅で発車を待っている電車に乗ろうと思ったが、あまりに満員なので、駅員に「次のがすぐ出るか?」と聞くと、「次の電車はいつ出るかわからないからこれに乗った方が良いですよ。」と言われる。仕方がないので満員電車に乗る。まもなく電車が出る。娘は日暮里で降りて帰って行った。それから各駅停車で、ゆっくりと電車が進む。

途中でかかってきた電話

途中で同僚から電話がかかってきた。「荷物が成田空港まで着かないということが分かった。仕事道具を持っていけないから今日は出発できない。あとから行くので先に行っていてくれ。」と言われる。仕方がない。私も「私の荷物が、成田空港に着いていれば先に行く。もし着いていなかったら行くのを延期するが、取り敢えず成田空港まで行って確かめる。」と答える。

満員電車の中、途中で座ることができ、ほっとした。八千代台駅に着くと、バスではなく、成田空港から来た電車と乗り換えになった。駅の渡り廊下のようなところは乗客がすれ違い、満員でごった返していたが、何とか成田空港行きに乗ることができた。

成田空港に着く

成田空港に着いたのは午後6時くらいだった。家を出てから約5時間かかった。普段は2時間半くらいだからちょうど倍の時間がかかった。しかし、何とか空港に着けてほっとした。案内板を見ると私の乗る飛行機の出発は午後10時であった。

成田空港には午後6時頃着く

まだ、4時間あるが何とはなしに安心した。宅配のABCで送ってあった荷物を取りに行くと、自分の荷物と仕事道具で計3つの荷物が無事着いていた。

荷物については、私は3月11日の午前中に家に取りに来るように頼んでいたため集荷に来たのは、地震の前であった。そしてすぐに成田空港に運んだのであろう。同僚は3月11日の午後に集荷を頼んだということだったので、地震の後で成田空港まで着かなかったのであろう。

荷物はブルキナの首都のワガドゥグまで直通で送れるということなのでそれで頼んだ。パリで降ろすことがないので楽だ。

出発前の成田空港

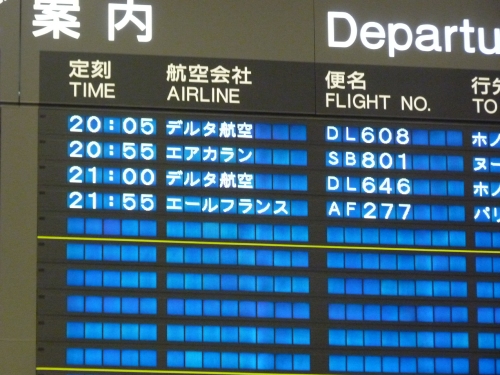

(2011年3月12日午後6時23分の掲示板。遅延となり21時55分発に変更されたAF277便だが、更に遅れて出発は23時過ぎだった。)

待合室にて

チェックインして、エアフラのラウンジに行き、そこでメールなどを打ちながら3時間ほど出発を待っていた。ことのきは知らなかったが、この日の午後3時ぐらいに福島第一原発の第1号機が最初の水素爆発を起こしていた。

3.成田からワガドゥグへ

パリヘ向かい出発

午後10時出発予定が、更に1時間遅れて出発は午後11時くらいであった。飛行機は、まだ就航して間もない最新のA380で、ジャンボよりも一回り大きな巨大飛行機であった。この飛行機は総2階建てで、私は2階から機内に入った。隣の席の日本人の方と話すと地震の時、都内で車を運転していてハンドルを取られ、うまく運転できなかったため事故を起こさなくて良かったとのことである。しばらくし、夕食を食べたら知らない間に寝てしまい、朝食も取らず、気が着いたらまもなくパリに着陸とのことで起こされた。10時間以上も眠っていた。よほど疲れていたのだろう。機内でこんなことは初めてであった。

パリにて

パリでは空港内のホテル・シェラトンに入る。フランスは地震がないので、急に大きな安心感を持った。しかし、飛行機は原発爆発直後の福島の上空近くを通過していた。

その後ブルキナ・ファソでも後に述べる大事件に巻き込まれ、5月1日に緊急避難帰国をした。帰国便は福島上空を通過することなく、航路を南に迂回させ、中国・四国地方の上空を通過して成田に到着したのであった。

さて、予定では日本を午後1時頃出発して、同日の午後5時頃パリに到着予定であったが約10時間遅れたので、到着は翌日の夜中の午前3時頃だった。空港内のホテル・シェラトンに入ったのは朝方の4時頃であった。次のワガドゥグ行きが午前11時発だったので、3時間ほど寝ることができ、だいぶ休まった。シャルルドゴール空港では荷物を受け取ることもなく気楽であった。

パリからワガドゥグへ

ホテルを9時前に出て、出発ゲート内に入り、ワガドゥグ行きのゲートに向かった。パリも検査が厳しくなり、荷物検査に沢山の人が並んでいて時間がかかる。東京からパリまではモロッコとセネガルを調査した時に何回も飛んでいるので、良く知ったところだった。パリからワガドゥグは初めてであるが、モロッコ、セネガルに行くのとゲートが違うだけで、違和感はない。

飛行機は最初パリからニジェールのニアメに向かった。ニアメ経由ワガドゥグ行きの便だ。隣に座っていた人はスイス人であった。ひとしきり、日本での地震、福島の原発の恐怖などを話す。その人はチェルノブイリ事故の時のヨーロッパの放射線汚染の恐怖と被害を語った。チェルノブイリから大量の放射線がばら撒かれスイスでも食品の安全には相当に気を使ったそうだ。福島でも同じようになるのか、この時は大変な事態になるだろうとは思ったが、その程度は全く想像がつかなかった。

そうこうするうちに、ニアメに着く。ニジェールの状況を空からみると点在する木が見えるがほとんど大木はなさそうで、茶褐色の地肌が見える。ここは聞きしに勝る乾燥地帯のようだ。ニアメに着くと気温は44℃と放送がかかる。ヒェッ。これは大変な暑さだなと思う。機内にニジェールの軍人が乗ってきてパスポートと荷物を確かめる。前と後ろのドアが開いていると熱風が入ってきて、機内の温度は40℃以上に上がったであろう。早く出発してもらいたいと思った。

スイス人が下りて、その席に大きな黒人が座った。聞くと中央アリカの人だった。政府の役人とのことで、この暑いのにちゃんと背広を着てネクタイを締めている。1時間半くらい駐機していただろうか。ようやくワガドゥグに向かって飛び、機内も涼しくなる。

ワガドゥグにて

ワガドゥグに着いたのは午後6時くらいだった。着陸時の放送では気温は42℃とのことである。ニアメよりも2℃も低いことで少し安心した。機内を出て、ターミナルまで少し歩くが熱風を感じていた。空港にはプロジェクトのメンバーのSさんが出迎えてくれた。

三菱の大型のパジェロを運転している運転手は、プロジェクトで雇っている。まだ若そうだが愛想がなくブスッとしている。身長は私(170cm)より少し高いくらいだが、かなり太っていて100kgくらいはありそうだ。それからメンバーが常宿としているホテル・クルバに向かう。空港からホテルまではすぐそばだ。ホテルにチェックインをして当面必要な資金として100ユーロを替える。ここは655シェーファーフラン(FCAF)で、公定レートの655.957とほとんど変わらない。シェファーフランは西アフリカ一帯の共通通貨で私はセネガルでも使っていた。もう長年固定レートである。

日本の状況や家族のことを思うと心苦しかったり、不安感が湧き上がるのであったが、何はともあれワガドゥグに到着し、ホテルに入ったのでほっとし、明日からの仕事への期待も膨らむのであった。

アフリカ(ブルキナ・ファソはマリ、ニジェール、べナン、

トーゴ、ガーナ、コートジボワールに囲まれた内陸国)

ブルキナ・ファソ(面積27万km2(日本の約7割)、人口1,750万人(2012))

つづく

明りと灯り

先週の土曜日、6月21日は北半球で最も昼の時間が長くなると言われている日でした。

日本では夏至と呼ばれているものですが、

夏至とは、四季をそれぞれ六つに分けて(何で分けたのかな)二十四節気としたうちのひとつ。

さらに、二十四節気をそれぞれ五日ずつに分けた七十二候では 『乃東枯(なつくさかれる)』 と言うそう。

(ちょっと調べた)

色々と面白くなって調べてみたけれど、暦が・・・太陽年が・・・24とか72とか・・・

ちょっとよく分からなくなってきたからこのへんにして。

最近では夏至の日は違った意味でも注目されている日なのです!!!

数年前から『キャンドルナイト』という言葉をよく聞くようになりましたが、

夜電気を消して、ろうそくの日だけで過ごすというもので、夏至の日(、と冬至の日)に行われているものです。

これがなぜ夏至の日に行われるのかというと、特定の国の記念日とかじゃなく、世界共通である日だからだそう。。

( 南半球の夏至は北半球の冬至の日で、冬至の日は北の夏至・・・ ) ○。.(´ω`)? )

夜8時から10時の2時間電気を消すことで省エネや平和や、

意味は色々とあるみたいですがそういった試みがなされています。

電気を使わない、エコといった視点もありますが、

ろうそくの原料が石油などの場合はCO2削減にはならないから、なんたらかんたら・・・

とはいえ、たまにはろうそくを灯してゆったりとした時間を過ごす、リラックスして癒されるのも悪くはないのでは。

( しかし私はろうそくを点けてそのまま寝てしまうことがしばしば・・・ ) ○。.(´ω`;)アブナイ!! )

たぁぼ

【森林紀行No.2 インドネシア編】 No.11

帰国へ(インドネシア編最終回)

先にルブクリンガウに降りる

私の足は益々悪化し、とうとう調査には使い物にならなくなったので、先にルブクリンガウに降りて医者に足を見てもらうことにした。タモリが付き添ってくれた。

川で遊ぶ子供達

C/Pのタモリ

スルラングンで私がボートの運転手に1万5千ルピア(約3千円)やれとタモリに渡すと、その場でタモリは1万ルピアをポケットに入れてしまい、運転手には5千ルピアしか渡さなかった。「何しているのだ。お前にやったのじゃあない。運転手にやれ。」と言っても彼は、「私がいなければこの仕事は進まない。お前も私がいなければ仕事はできない。だからこの金はアラーの神が、私にくれたものである。」となめられたものである。全く気に入らない。しかし、ここでは親分はピンハネをしなければならない社会だ。

幾つだと聞くと38才と言ったり50才と言ったりする。顔立ちから見るとおそらく50才前後だろう。まあ、言ってみれば、江戸時代の悪代官か?

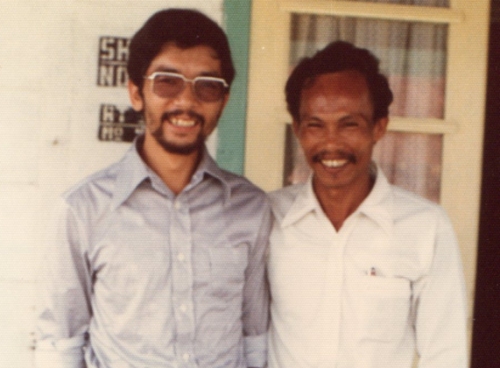

仲良く私とタモリ

乗合自動車

スルラングンからムワラルピットまでは、乗合自動車で下りた。トヨタのライトバンに乗り込めるだけ詰め込むのである。20人程も乗っただろうか。ムラワルピットからルブクリンガウまではナナがジープで送ってくれる。途中スカラジャで借りていた民家前で止まり、村人と別れとお礼の挨拶をする。

映画

ルブクリンガウでは、一人でデータの整理をしながら皆の帰りを待った。その間、ルブクリンガウにある映画館に行ってみた。上映されているのはカラテ映画で、日本人やアメリカ人が悪者で、インドネシア人が正義なのである。「ヤマハ」という名の宝石泥棒がインドネシア人の秘密警察にやっつけられるという勧善懲悪ものである。言葉はほとんど分からないが、ストリーが単純で面白かった。インドネシア人が活躍する時は、大拍手である。

夜中の到着

12月27日に皆がルブクリンガウに戻る予定であった。この日の夕方にタモリもホテルに来てだいぶ遅くまで待っていた。しかし、夜遅くになっても到着しないので、タモリも帰り、戻って来るのは明日になるのであろうと思い寝てしまった。すると午前1時過ぎに到着した。雨で道路が寸断されて大変な苦労をしたとのことだった。

目標達成

ルブクリンガウで全員が集結するとやっと現地調査は終了したのだという気がしてきた。全部で91ヵ所のプロット(標本)を調査した。80点以上が当初の目標であったから、目標は達成できた。これ以上雨期の森林に入るのは危険ということで、後はデータの整理と分析にあたった。

ルブクリンガウの医者

ルブクリンガウでは一人のメンバーを除いて医者の世話になった。そのメンバーは最も若く26才で、細く締まった体で一番強かった。私は足の化膿。他のメンバーお尻に大きなおできができてしまった。団長は足の付け根のリンパ腺を腫らしてしまった。

おできができたメンバーはルブクリンガウの病院で、おできの切開をしなければならなかった。その様子を見ていると、うつぶせに寝かされ、麻酔も打たずに、おできを中心に2cmくらい切開されると棒の様な器具で突っつかれ、ぐるぐると掻き回され、膿を全部出し切った後に、消毒用のガーゼを入れられて終わりだ。彼は痛みで貧血を起こし、顔面蒼白だ。2?3日したらガーゼをとれば良いという。まことに簡単だ。だが、治りは早かった。団長と私は例によってお尻に注射を打たれた。

帰途

いよいよ帰途だ。全員体重が5Kg以上減り、まるで敗残兵だ。

ラハットへ

12月30日、ルブクリンガウの役所へ挨拶を済ませて、ノルマン、タモリに別れを告げて我々はパレンバンへ向かう。ラハットまでの道路は、まだ傷んでなくて順調に着くが、ラハットからパレンバンまでの道路は、雨で寸断されているという。その晩はラハットに泊まり、パレンバンまでのルートを検討する。

大晦日

いよいよ大晦日である。道路が寸断されているので、遠回りでも迂回して、車が通れる道を選び、インド洋に面した町ベンクールに向かう。ベンクールは静かで、思ったよりもきれいな街であった。ここで新年を迎えようとは夢にも思わなかった。インドネシアでは正月休みは元日だけらしい。イスラム教国なので、そちらの関係の行事の方がにぎやかなのである。ホテルのボーイに「スラマトタウンバルー(新年おめでとう。)」と言われる。港に行ってみると、子供が大きなタイのような魚を釣っていた。町をちょっと見物してからパレンバンへ向かった。

1979年元日のベンクール

ここで子供が釣った魚

パレンバンにて

パレンバンに到着した時は、丸2日間もジープで揺られ、疲れきっていた。皆しゃべる気力もない。しかし、ここでもの凄く辛い唐辛子が乗ったパダン料理を食べたら皆シャキッとして何の疲れも感じていない様に変身したのには驚いた。

パレンバンの営林局

1月2日は休養し、3日はパレンバンの営林局へ、挨拶へ行った。ここの局長はなかなか英語がうまく、日本をちくりと皮肉った。「戦争中は、我々は皆日本の方向へ向かっておじぎをさせられたものである。戦後、日本は平和になり、日本人の体格は大きくなった。戦争中は我々と同じくらいの体格であった。オリンピックへ出てくる日本選手などは大きくてビックリする。日本は発展し、日本人はたいしたものだ。しかし、今はもの凄い経済侵略だ。今後は侵略すること無しに、純粋に協力してもらいたい。何はともあれ、皆無事でご苦労様でした。」などと言う。

ジャカルタ到着

そして、1月4日ようやくジャカルタへ戻った。ジャカルタでは再度プレジデントホテルに向かった。このホテルは一流で、清潔でまるで天国だ。世の中にこんなにきれいな所があったのかと思うくらいである。環境が清潔な状態になった途端に、私の足も急速に快方に向かった。一体なんだったのだろうか?

報告

翌5日、早速大使館へ行き現地の報告をした。皆の無事ジャカルタ到着を喜んでくれた。ジャカルタではボゴールの林業総局へ、現在までのまとめを報告するためデータの整理と解析を行った。

ボゴールの林業総局へ

調査の疲れも癒え、我々は資料のまとめも終わり、ボゴールの林業総局へ最後の挨拶へ行った。ここでの会議で、フォージーは次長のカヒルマンにこっぴどく怒られたが、どうも茶番のようでもあった。なんやかやでどうやら友好的雰囲気のうちに話は終わった。

また一悶着

この調査では、航空写真の複製はインドネシアの会社に委託していた。しかし、別な地域の航空写真の複製の値段について、例のごとく金額面で折り合いがつかず、一悶着あった。この調査は、まだ続いており、次回調査団が来るまでに解決しようということになった。

日本へ

そして1月11日とうとうジャカルタを発たなければならなかった。様々な思いが駆け巡り、スカラジャでの人と自然はとりわけ忘れ難かった。都会の喧騒にしか住めない我々にとっては、それは理想郷だったのかもしれない。どんなに貧しく、不潔であっても、おおらかで、清々と生きているではないか。

だが、そこも徐々に文明に侵されつつある。我々日本人が彼らのためにといって森林の管理計画を立てるのだ。彼らにとっては原生林と見えるような森林を焼畑で燃やしてしまうことなど何でもないことである。確かに焼畑を行うことは自然破壊に通じるように見えるかもしれないが、彼らは延々と大昔からそうした生活をしてきたのだ。我々の計画が彼らの生活に制限を与えるような恐れもある。

しかし、それよりも当面の利益を追求し、チェンソーで森林を伐採し、ブルドーザーで伐り開いて行くことに許可を与えてしまう方が、はるかに早く、壊滅的に森林が無くなってしまうのだ。

作業員達は良く働いたし、信じられないくらい動物的な感覚が発達していた。おそらく人間本来持っている能力を普通に発揮していたのだろう。そして人懐っこく、素朴な連中で、とても好感が持てた。

しかし、都会でも田舎でも役人達は、どうしても好きになれなかった。いつでも金をせびることしか頭にない連中ばかりであった。だが、それも彼らにとっては生きる知恵であろう。裏でこそこそやるよりも、はるかに素直かもしれない。

インドネシアとの別れを惜しみつつ、手を振りながら一歩ずつタラップを登って行った。ドアが閉められ飛行機は日本に向かって飛び立った。様々な思いが脳裏を駆け巡った。

インドネシア編終わり

次回からアフリカのブルキナ・ファソ編を書く予定