韓国旅行

少し前に韓国旅行に行ってきました🛫

韓国と言えば!な屋台がずらーっと並んでいる市場

ずっと食べてみたかった【ビヨット】というヨーグルト。

ヨーグルトと別にチョコレートなどのトッピングがついていて食べる直前にいれます。

とっても美味しかったです😍

韓国で一番楽しみにしていたワタリガニの醬油漬け【カンジャンケジャン】

日本でも何回か食べたことはあるのですがやっぱり本場のケジャンは違いました🤤

お洒落なカフェに併設されていたフォトスポット😶

さすが映え大国ですね🤩

この後は買い物に夢中になってしまいほとんど写真がありません(笑)

初めての韓国旅行とても楽しかったです。

能登半島地震による被害への対応

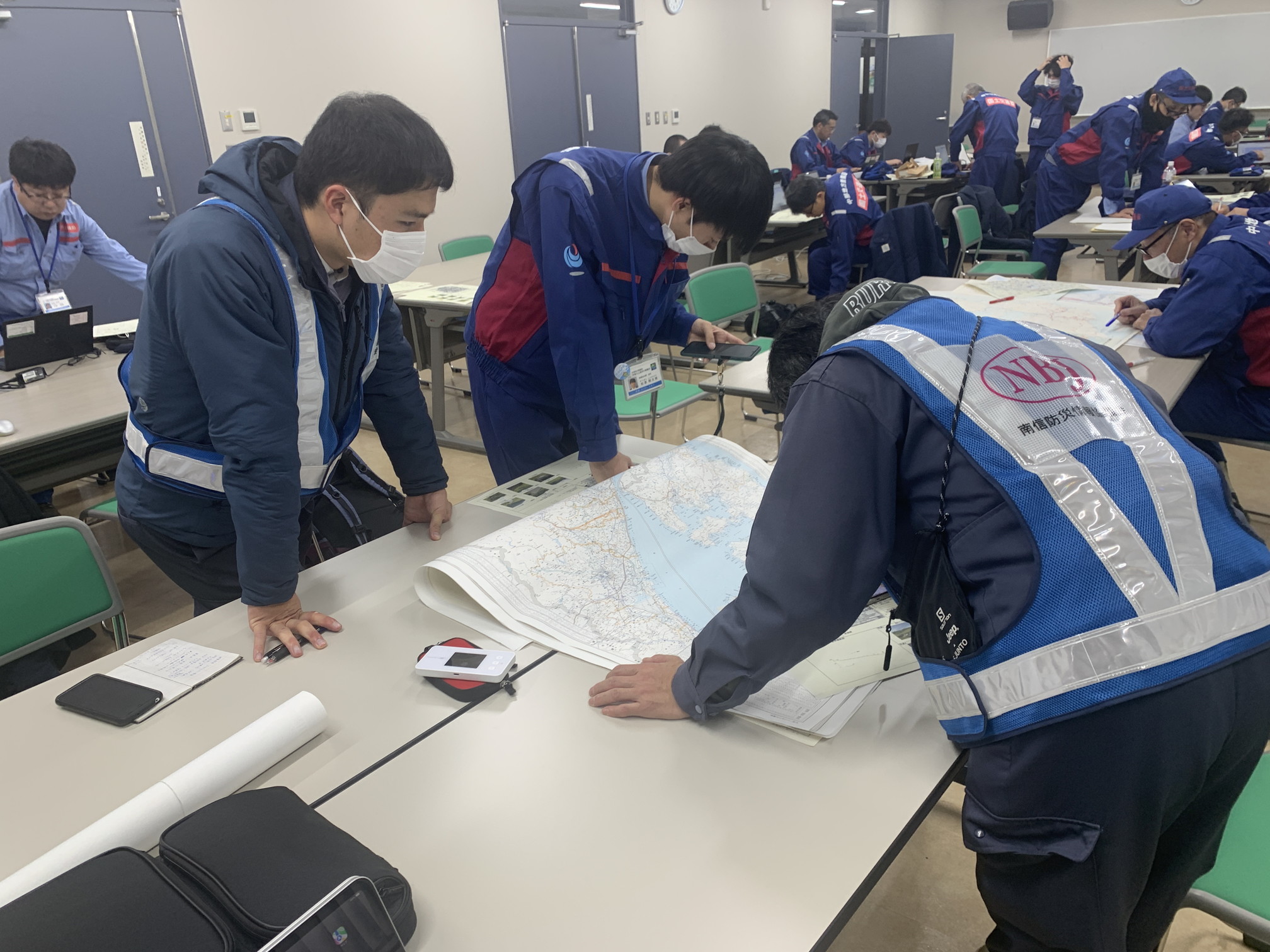

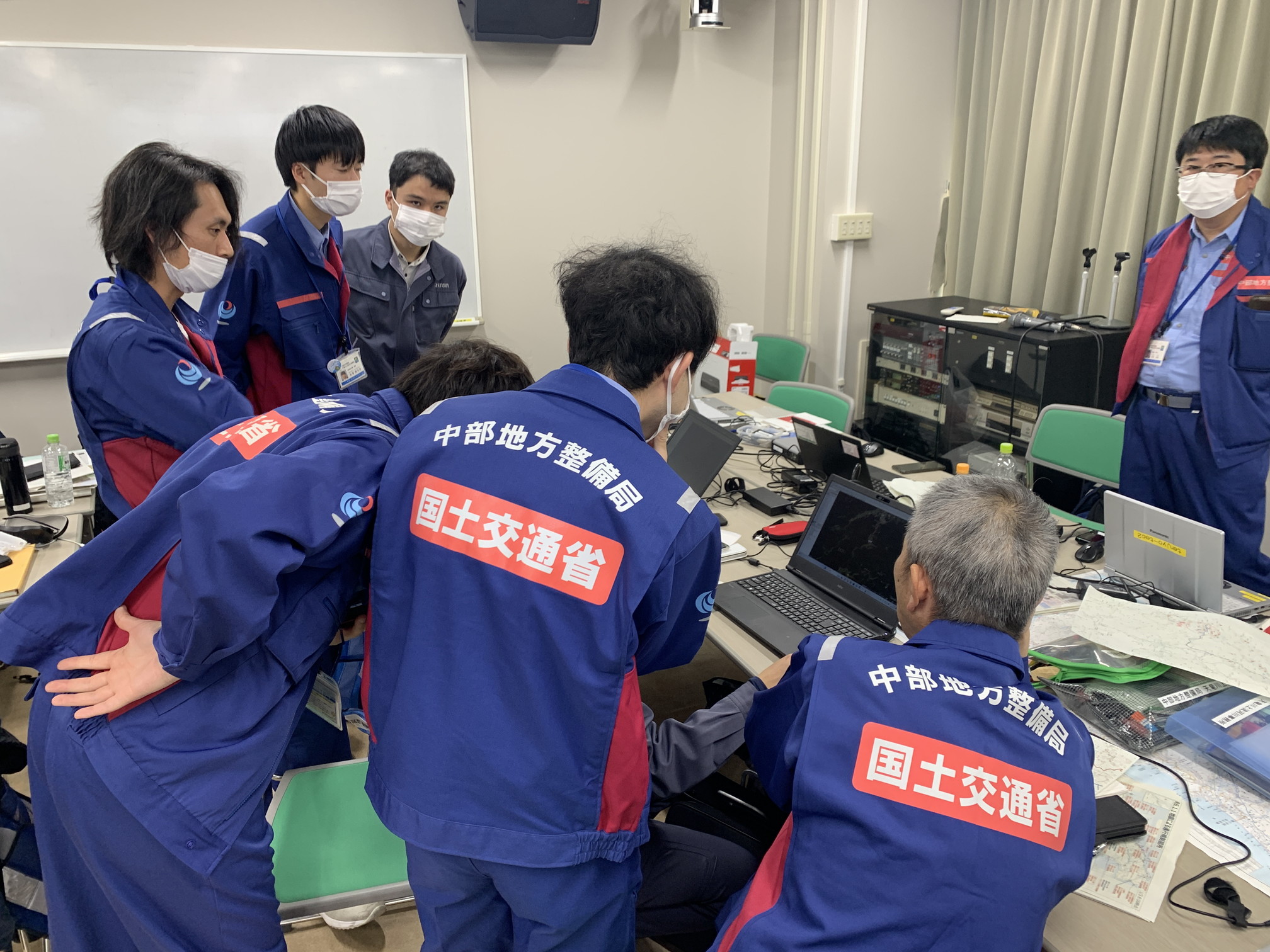

能登半島地震による被害への対応として、中部地方整備局が行ったTEC-FORCEへの支援のため、輪島へ行ってきました。

はじめに、この度の地震により犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

また、現地に災害支援活動で活躍され、また現在も活動さている皆様に敬意を表します。

1月1日、元旦の地震発生を受け、1月3日から9日までの7日間、国土交通省天竜川上流河川事務所のTEC-FORCEに調査支援として当社の社員2名が同行しました。

活動の概要を時系列で以下に示します。

【1月2日】

南信防災情報協議会との災害協定に基づき、事務所から出動要請がありました。

事務所のTEC-FORCEは2日の夕方、現地へ出発しました。

【 1月3日】

私たちは1月3日の朝に対応の拠点となる金沢河川国道事務所に向け出発しました。

出発時に、北陸自動車道の金沢付近で通行止めとの情報がありましたが、そのような箇所もなく、5時間程で金沢河川国道事務所へ到着しました。

本日の午後から石川県庁で、活動打合せを行い、明日からの調査の事前準備として要請のあった個所をマッピング等、必要情報をまとめました。

【1月4日】

道路状況が不明ではありましたが、 輪島市へ向けて出発しました。大渋滞で目的地まで約6時間を要しました。

現地作業では、UAVによる調査は許可手続き中で使用できないため、徒歩による調査を実施しました。

1個所目の調査終了時点で、午後3時を過ぎており、帰りの移動時間が予想できないため、本日の作業を終了し、帰路につきました。結果的に帰りの所要時間は約8時間を要しました。

【1月5日】

1月4日の調査内容の取りまとめを行いました。

明日以降の調査の準備として、GoogleEarthを活用し、調査個所の位置情報を整理しました。

【1月6日】

朝5時に宿泊所を出発し、約5時間かけこの日の最初の目的地、輪島市の中心地付近に到着し、調査を開始しました。

長引いていたUAVでの調査許可が得られたため、UAVを活用した調査を開始しました。雨やヒョウ、雷など気象状況が目まぐるしく変わる中、この日はなんとか7個所の調査が終えました。

帰路につきましたが、渋滞に巻き込まれ、宿泊所の金沢市まで約6時間を要しました。

【1月7日】

1月6日の調査内容の取りまとめを行いました。

【1月8日】

朝7時に宿泊所を出発し本日の調査地である輪島市門前町へ向かいました。

のと里山海道 県立看護大ICでは一般車両の通行規制のため検問が設けられ、1時間ほど渋滞しましたが、目的地まで2時間程で到着しました。現地には前日からの雪が15cm程積もり、なお降り続いていました。

全天候型のUAVを持参していましたが、降雪中の撮影では、不鮮明な写真となるため、雪の降り止む少しの合い間にUAVを飛行させ調査を行いました。

道路情報が混乱していたようで、他県の災害対策車両や民間の炊き出しボランティア(当時、ボランティア活動は見合わせるように県から指示が出ていたのですが)の方が道に迷い、通行止めの道路へ侵入する等したため、調査の合間にその対応をしました。

今回は4個所の調査を行い、帰路につきました。

道中、渋滞もさほどなく、2時間程で金沢河川国道事務所へ到着し、調査結果の取りまとめを本日中に終了することができ、調査は終了しました。

【1月9日】

この日、引継ぎ資料を作成し、後続班へ引継ぎをしました。

事務所のTEC-FORCEはこの日の夕方、駒ヶ根市へ向けて帰路につきましたが、私たちは翌1月10日の朝、金沢を後にしました。

《災害支援活動に参加しての感想》

元旦の年始休暇の最中に起きた災害であり、人員確保が難しい中での対応でした。現地では、基地局の電源確保が困難で、携帯電話が使えない範囲が広く、情報収集や連絡等が取れない場面が多々ありました。有事の際の食糧、飲料水の備えも大事ですがトイレが使えない事の大変さを痛感しました。4月に入っても未だに現地では上下水道のライフラインの復旧は完全ではなく、災害の爪痕の大きさを認識しています。

最後に、何よりも早い災害復興をお祈りいたします。

oza

『社窓』からみえる👀

毎年恒例 会社横の桜 開花です

今年は写真たくさんで お楽しみください

つい先日まで寒く、今年の開花はいつになるか少し心配していたのにあっという間に満開に

桜だけでなく 色んな花も咲き始めました (ぼけのつぼみも咲くのが楽しみです🙂)

このアングルが毎年お気に入りです😊

便利?

先日、とある のりもの券 をネットで購入した。

少し特殊なそれは人気も高いので、ダメで元々、興味本位というかなんとなく取れればいいかな、くらいの気持ちで挑んだ。

すると、運良く手に入れることができた 🛒🤓

クレジットカードで支払いを済ませ、インターネットはやっぱ便利だよなー

などと思いながら数日を過ごし

そういえば、利用条件というか、乗るタイミングも特殊な感じだし、事前にチケット🎫を手に入れておかなければいけなかったなぁ、と思い、一旦券売機のある最寄り駅まで確認に行った。

分かってはいたもののやはり非対応の機械であったため、対応してもらえる窓口のある駅まで手続きに向かった。

この時点で、なんだか非効率だなぁ、とか不便では? とか

みんなこんな苦労をして利用しているのか、都会だったらこんな苦労をしなくて良いのか?必ずしも利用者は都市部にいるわけではないよなぁ、どうしているのかな、など考え始めていた。

窓口にたどり着き、ネット予約チケットを手に入れたいことを伝える・・・・・

が。この窓口でも発券はできないのだと言われ、、🤕

どこに行けば対応ができるのか、聞いたところ 「首都圏」と言われ焦ったが、県内では唯一「長野駅」で対応できるということらしかった。

一安心、、 ・・・本当に一安心なのか??

さらに遠くまで行ってやっと手に入るチケットとは・・・?🤨

そんな気軽に、安易な気持ちで挑むべきではなかったのか、、後悔はしないけど、なんだか・・・

まぁ、勉強になったなー・・・ こんなこともあるのかー

などと考えながら 結局そのまま長野駅まで行き🚙💨 無事に発券できましたとさ。(前日にタイヤ交換をしたため筋肉痛になり少しボロボロで疲れた)

気軽に手に入れたチケットは実は全然気軽なものではなかった、という話。🎫

もう一つ、乗り物関係で 便利?な話題

交通系IC。自分は3つ持っていて、ちょっと無駄、というか持て余してしまっている部分があるのですが😑😑

一番最初に手に入れた Suica🍉

出先でSuicaを忘れたことに気づき仕方ないから購入したPASMO

持っていく必要はないな、と思った出先で必要になってしまったため購入したmanaca

もったいないと言えばもったいない

購入当時は(10年くらい前)首都圏にいるぶんには移動でも自販機でもコンビニでも、活用できていたので良かったけれど、地元ではほぼ意味をなさないカードであった・・・

それでも最近は、地元にいても買い物の支払い方法として対応できるレジが増えたことで利用機会も増えてきたと感じる。。カナ🙄?(それでもmanacaは大体のところで非対応😐名古屋辺りに行くしかない・・・ そしてSuicaでさえもチャージはコンビニATMでしかできない・・・) うーん・・・ 便利・・・?😐

ところで、種類がたくさんある交通系IC

どのデザインが好きですか?

自分はKitacaが好きです。興味のある方は調べてみてください。

入手はし辛いと思う、、、 が、

もし行く機会があれば買ってしまうかも・・・(また無駄遣い😠)

4月の駒ケ岳

令和6年度がスタートしました。

桜の便りは、全国的に遅めの様子。

全国ニュースでは毎日のように、

開花はまだかまだかと、靖国神社の標本木が何度も映されていました。

この「標本木」、

全国に58本あるそうで、

標本木のつぼみが5〜6輪以上開いたら開花となるそうです。

長野県には長野気象台に標本木があり、

今年から樹齢70年以上の古木から新たな若木にバトンタッチされたそうです。

標本木変更にあたっては、新旧の標本木で開花や満開の時期に違いがないことを

比較観測を実施して確認しているそうです。

長野県の桜の開花も、もうそこまで来ています。

希望の芽吹き

いつも弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。

今日から新年度のはじまりです。

この時期になると寒さも和らぎ、桜のつぼみも膨らんできて、

希望に心が躍るような気持になりませんか。

弊社も新入社員を迎え、フレッシュな風が吹きこみ、

新たな始まりに、活力が湧いてくる、

そんな新年度の初日を迎えました。

新たな仲間とともに

社会に必要とされる企業を目指して、

成長を続けていきたいと思います。

今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(株)ゼンシン 境澤

[増井 博明 森林紀行 番外編 地域探訪の小さな旅]No.12 名護城公園

沖縄に行ったのを利用し、本年(2024年)2月26日(月)に、名護城公園の森林内の沢沿いの道を歩いてみた。少し歩いただけではあるが、この地域の特徴を表す樹木をいくつか紹介してみたい。

名護城公園の位置

「名護城」は、「ナングスク」と発音され、名護城公園は、名護岳一帯を園地とし、頂上付近の展望台からは名護の市街地や東シナ海方面の海の景色を眺めることができる。この公園の地下には名護大北トンネルが通っている。長さは約2kmもあり、那覇市から名護市へ来るときにこのトンネルを通ったが、随分と長く感じた。

林相

名護市は年間を通じて寒暖の差が少なく、黒潮の影響を受け、湿潤亜熱帯気候だ。名護市の年平均気温は約22.6°Cで、真夏日(最高気温30°C以上)は112日間あり、熱帯夜(最低気温25°C以上)は115日間あるとのことだ。名護市は一年中雨量が多く、最も乾燥している時期でも雨量に大差はなく、年間降水量は約2020mmだ。特に5月~9月にかけて雨が多い。梅雨と台風だ。ということで年間を通じて湿度が高く、風が強いが、晴れの日が多く、本曇りや雨の日は比較的少ないということである。

かつては、名護市より以北の沖縄本島北部(恩納村以北1市2町9村)のことを「ヤンバル」(山々が連なり、鬱蒼とした常緑広葉樹の森が広がる地域)と称したことだが、現在は名護市を含めた北が「ヤンバル」と称されるとのことである。ということから、この辺りは「ヤンバル」の南境辺りに位置する森林である。亜熱帯林に覆われており、現存植生は、主にリュウキュウアオキ-スダジイ群集で構成され、また、畑地雑草群落やリュウキュウマツ群落も混在しているのが特徴とのことである。

イルカンダ

この公園の北口から車で登って行く途中の道沿いで見た「イルカンダ」が珍しいと思った。何となくこの「イルカンダ」という語呂が不思議な植物のような感じをかもし出している。「ウジルカンダ」とも呼ばれるとのことである。漢字で書くと「入間蘭」と「鬱蘭」だそうだ。

「イルカンダ」の名前は、沖縄の方言で「色」を意味する「イル」とカズラ(蔦)を意味する「カンダ」から来ており、葉の色が赤く色付くことに由来しているとのことである。

「ウルジカンダ」は、沖縄の方言で「ウルジ」とは「悪い」という意味で、花の匂いが「質の悪い合成ゴムっぽい匂い」を放つことから、その名前がついたらしいが、匂いは強かったが甘酸っぱく、変な匂いとは私は感じなかった。

「イルカンダ」は沖縄を中心に分布し、本土では九州の大分県や鹿児島県でも自生しているとのことであるが、私は見たことがなかった。マメ科のトビカズラ属に属する蔓植物で、大型の蔓になり、大きな紫色の花を房状につける。いきなり花を見たので、良く咲く花かと思ったところ、花は、「幻の花」だそうで、「湿度が高く日陰を好む」ことから、自生する場所が限られていて、毎年咲くわけではなく「開花も不規則」だからだそうだ。

学名はMucuna macrocarpaで、「Mucuna」はこの植物の属名のトビカズラ属を指し、「macrocarpa」は「大きな果実」を意味するとのことである。つまり、この植物は大きな果実を持つことを示している。

ヒカゲヘゴ

この沢沿いにはヒカゲヘゴが沢山自生している。幹には楕円形の模様が多くついており、蛇のような柄をしているので、びっくりすることがある。

ヒカゲヘゴは、漢字で書くと「日陰杪欏」だそうだ。大型の常緑木生シダで、日本では最大のシダ植物で、平均的な高さは5m〜6mで、最大で15mにもなるとのことである。葉柄から先だけでも2m以上の長さがあるものも存在するとのこと。新芽は幹の頂部から伸び、葉柄部から葉がゼンマイのような形状となった後に開いて成熟するとのことである。

ヒカゲヘゴは、日本の南西諸島から台湾、フィリピンに分布しているとのことだが、沖縄本島から八重山諸島にかけての森林部でよく見られ、西表島では私もよく見た。

学名は、Cyathea lepifera (J.Sm. ex Hook.) Copelで、Cyatheaは、ヘゴ科の多年生のシダ植物の属名で、この属名は、ギリシャ語の「kyatheion」から派生しており、「小さなカップ」を意味し、これは、葉の裏側にあるカップ状の胞子嚢(sori)を指しているとのことである。lepiferaは、ラテン語で「鱗片を持つ」という意味で、ヒカゲヘゴの葉跡が鱗片のように見えることから、この名前が付けられたとのことである。

英名は、Flying Spider-monkey Tree Fern(空飛ぶクモザル木性シダ)とのこと。この名前は、新芽が開く際の姿勢が猿の腕に似ていることから派生しているとのことである。

ヘゴ科の植物はシダ植物の中では比較的新しく、約1億年前に出現したものと言われているが、ヒカゲヘゴはその大きさから古生代に栄えた大型シダ植物を髣髴させ、その生き残りとも言われている。そこで古生代から中生代に繁栄したシダ植物を調べてみた。

古生代の石炭紀(約3億5900万年〜約2億9900万年前)には、カラミテス(Calamites)が大群落を形成しており、これがモンスタープラントということである。高さは約20m、直径が2mにも及び、木質の強固な幹を備えていたということである。また、石炭紀後期からジュラ紀前期(約2億3900万〜約1億7500万年前)には、ネオカラミテス・メリアンイNeocalamites merianiiというシダ植物が繁茂していたとのことだ。これはカラミテスよりは小さく高さは約2mほどだが、直径は太かったとのことである。恐竜時代の大地に根を広げ、恐竜たちの栄養源となったと考えられている。

イジュ

幹に樹木名板が張り付けられている大きなイジュの木を見た。イジュ(伊集)は、ツバキ科ヒメツバキ属の常緑樹で、樹高は5m~20mほどになり、花は白くて大きく開き、花径は約5cmほどで、梅雨時に咲くので沖縄では梅雨の花として親しまれているとのことだ。分布は、日本では小笠原諸島(硫黄諸島を除く)と、奄美以南の琉球列島に分布し、国外では東南アジアや東部ヒマラヤにも広く分布しているそうだ。葉は変異が多いそうだが、タブやカシにも似ており、間違えることも多々あるそうだ。私も葉を見た時は、カシの仲間ではないかと最初思った。

名前の由来は魚の毒の説では、琉球の言葉で「魚毒(いゅどく)」を意味する「イユ」に由来しているとされており、かつてはイジュの樹皮から取れた毒で、魚を浮かせて捕る漁法があったそうである。別のサポニン説では、イジュの名前は、樹皮がサポニンを含み魚毒になるため、粉にしたものを川に流して魚を獲ることからきているとも言われているそうだ。

イジュの学名は、Schima wallichii subsp. Noronhae である。Schimaは、ツバキ科(Theaceae)に属するヒメツバキの属名で、wallichiiは、ヒメツバキの種名である。どちらも学者の名前に由来しているようで、樹木の特徴は示していない。

ビロードボタンズル

ビロードボタンズルの実は初めて見た。実から白い綿毛が多数出ていた。花はもう少し早く咲き、黄色で枝先に釣り鐘型の花を1~5個つけるとのことである。葉の両面は茎とともに長毛があり、フカフカしていて、和名の由来であるビロードの触感がある。

漢字では「天鵞絨牡丹蔓」で、キンポウゲ科のセンニンソウ族の蔓性半常緑樹である。センニンソウと言えば本土では良くみるツタであり花の形は大分違うが色は同じ白である。また、クレマティスと言えば、トケイソウやテッセンもそうである。

ビロードボタンヅルは蔓植物のため、他の植物や物体に絡まって伸び、単独で立っている木のように高くなることはない。一般的には2m~5mほどの高さになる。蔓植物のため、幹の太さは他の植物に絡まっている部分に依存し、幹は細く、他の植物や支えに巻きついて成長する。

学名は、Clematis leschenaultiana で、Clematisは属名で、「センニンソウ属」を示し、種名の leschenaultiana は、フランスの植物学者の名前とのことであり、やはり樹木の特性は示していない。分布は日本(南九州から琉球列島)、台湾、中国、インドシナ、マレーシアに及ぶとのことである。

イタジイ

沖縄ではイタジイ(板椎)と呼んでいるので、本土のスダジイとは別種だと思っていたが、同種である。スダジイといえば本土の暖温帯林の代表的樹種で、クライマックス樹種の一つといわれている。クライマックス樹種とは、生物群集の遷移の最終段階で平衡状態に達した時に優占する樹種である。極相(きょくそう)とも呼ばれ、森林生態系において、極相樹種は大規模で安定した状態を維持できるといわれている。

沖縄ではオキナワジイとも呼ばれ、スダジイの亜種とする学者もいるが、違いは微妙で区別しないというのが、一般的である。沖縄ではイタジイの呼び名が一般的だ。

名護城公園の天上展望台から見渡すとイタジイの芽吹きが、まだ2月にもかかわらず沢山見られた。本土でのスダジイの芽吹きは5月~6月頃なので、さすが沖縄は暖かいので早い。雄花は新枝の下部から長さ約10cmの花序を垂下させ、淡黄色の小型の花を密につける。虫媒花のため、虫を呼ぶために強い香りを発し、青臭い異臭と感じられる。

天気が悪かったので葉からの反射がなかったが、晴れていれば春の新緑の鮮やかさをかもしだしていただろう。

学名はスダジイと同じく「Castanopsis sieboldii」で、ブナ科シイ属の常緑広葉高木で、「Castanopsis」は、ブナ科に属する植物の属名である。「Sieboldii」は、種名で、シーボルトが名付けたのでこの名がついたものであろう。何らかの特徴が示されていないのは、学名として面白みに欠けると思う。 イタジイの実は、あく抜きなしで食べられる数少ないドングリの一つで、縄文時代から人々の食料として重要だった。現在では、街路樹や公園樹としても植えられている。イタジイは寿命も長く、大木になるので、木材は家具や建材に使われ、シイタケのほだ木としても利用される。

名護城公園の天上展望台から見た景色

最初に記したが、天上展望台からは、東西南北どの方面を見ても素晴らしい展望が得られる。以下の写真に示す。

今回はわずか5つの樹木を紹介しただけだが、沖縄には今後も来る機会は多くあると思うので、次回は名護岳に登ろうと思う。また、その時は別な樹種を紹介したい。

遠方は八重岳(453m)

つづく

プチ贅沢

素晴らしい旅行記の後で、アップするのも大変気が引けますが、

せっかく写真をとってきたので・・・

近場ですが温泉もお料理もとても良かったです。

写真の「林檎カクテル」

メニューにウォッカベースって書いてありましたが、

ウォッカがそんなに強いお酒だとも知らずに注文。

甘くて飲みやすくグビグビいってしまい、酔っぱらいました。

鎌倉の鶴岡八幡宮へ行ってきました

この間、念願かなって神奈川県鎌倉市にある鶴岡八幡宮へ生まれて初めて行ってきました。

鶴岡八幡宮は、鎌倉幕府を築いた初代将軍である源頼朝ゆかりの神社として約800年の歴史があります。現在は観光スポットとしても人気があります。

このような人気のある神社へ近づいて行くと、大きな朱塗りの鳥居が見えてきます。

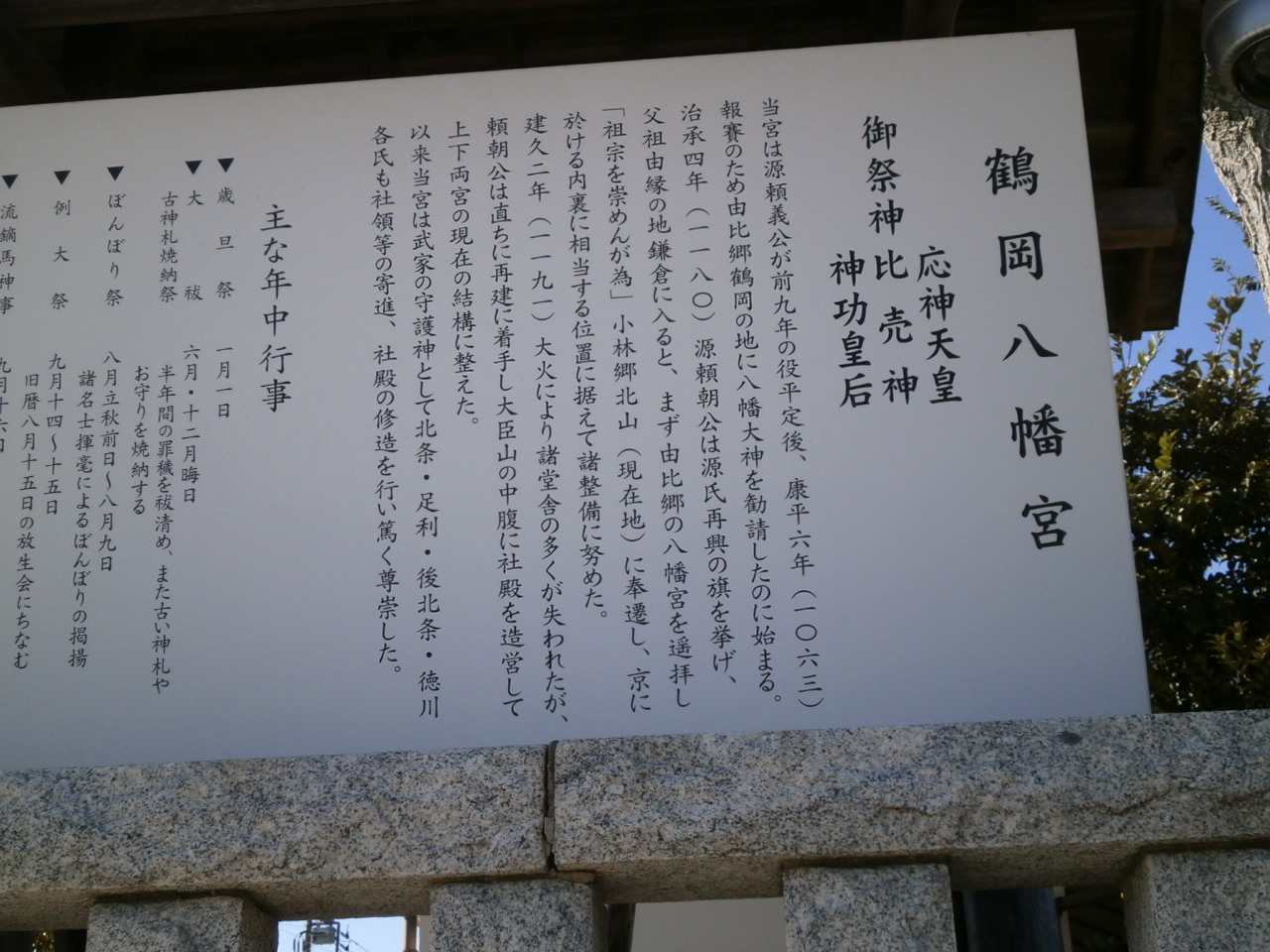

この立派な鳥居を潜ると、鶴岡八幡宮と書いた立看板がありました。

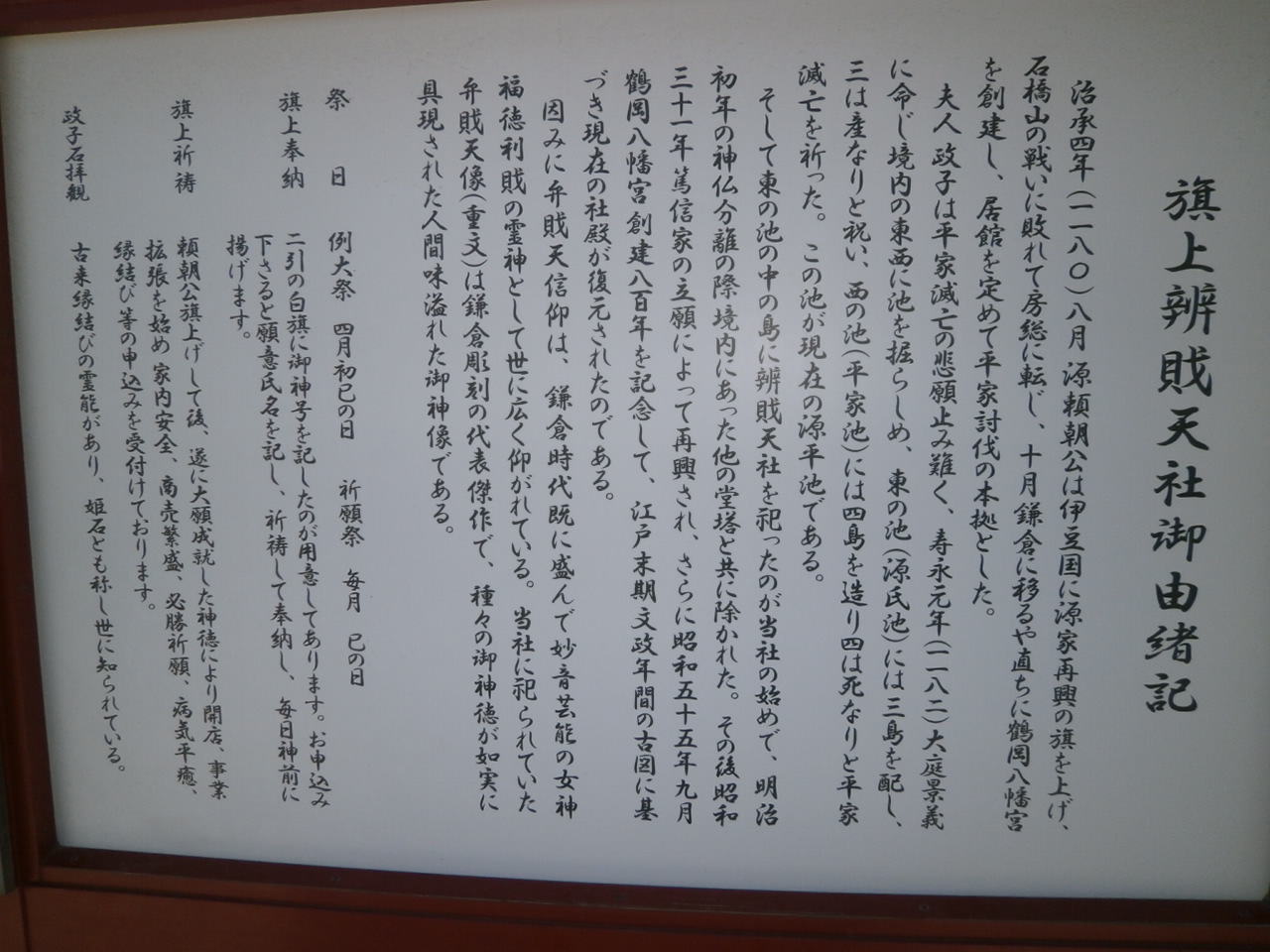

この立看板を過ぎると、鶴岡八幡宮とその近くに旗上げ弁財天社の由来を描いた看板がありました。

これらの由緒書き看板と歴史書によると鶴岡八幡宮の御祭神は、応神天皇・比売神・神功皇后の3柱の神様です。これらの神は、「武運の神」として武家に厚く信仰されていたことから、勝利祈願・必勝祈願に御利益があるそうです。また、仲哀天皇の皇后である神功皇后は、女傑としても有名で、自分が身籠っている時に戦さで朝鮮半島の新羅まで遠征して勝利しました。日本に凱旋した皇后は無事に皇子を出産したことから安産・子育てにも御利益があるそうです。ちなみにこの時に生まれた皇子が、後の応神天皇です。

やがて時代は下り、源氏と平家の争乱を経て、1192年(建久3年)に源頼朝は朝廷から征夷大将軍に任じられ武家政権としての鎌倉幕府が成立します。初代将軍の頼朝は鎌倉の地を幕府として組織し、若宮大路を中心線として、その奥に八幡宮を遷座・勧請して、源氏の氏神・幕府の守護神として位置づけました。これが現在の鶴岡八幡宮にあたります。

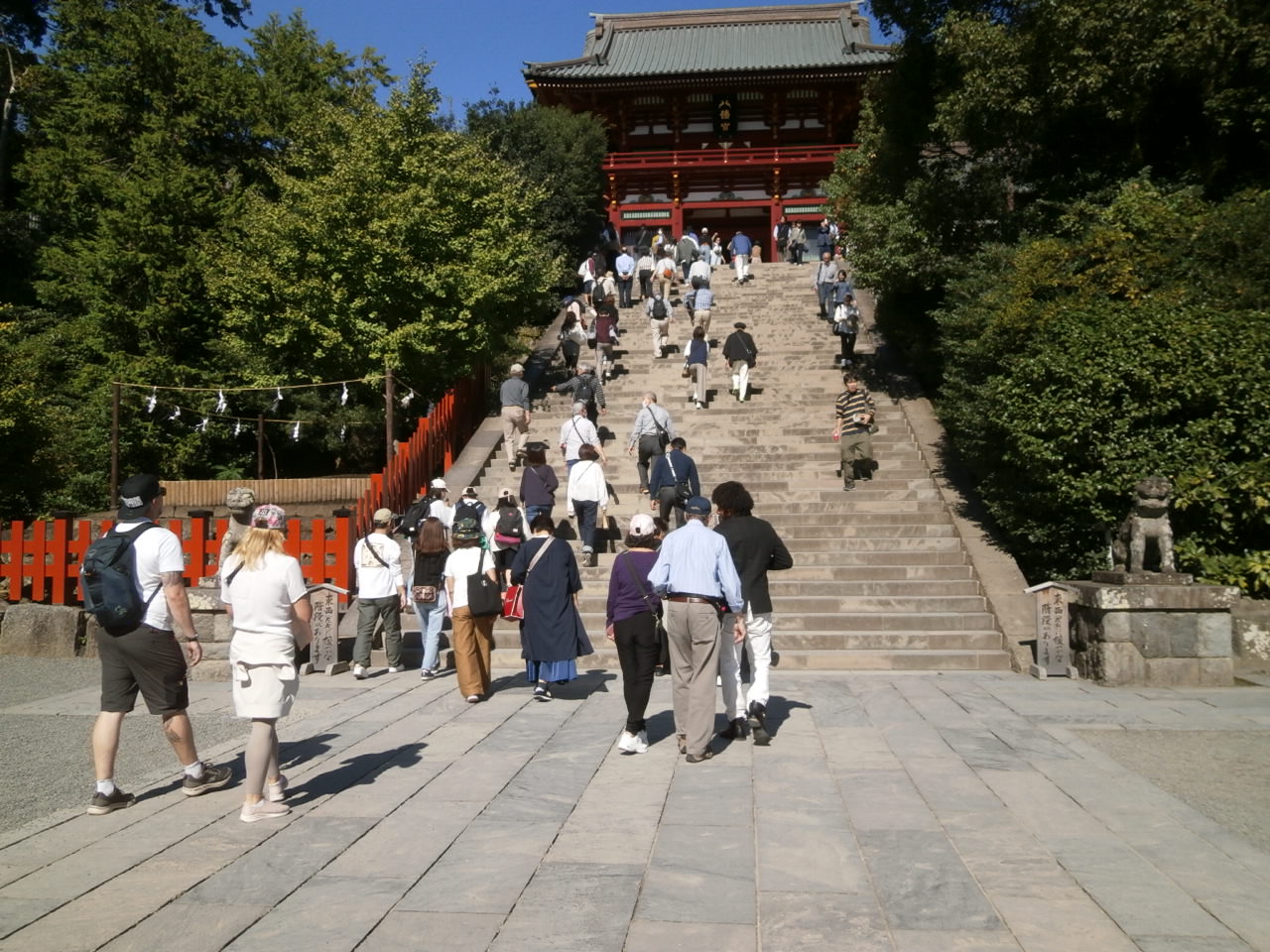

境内には、太鼓橋を挟んで源氏池と平家池がありますので、それらを見ながら、ご本殿に向かうために、広い境内の中をひたすら歩きました。

すると、大きな石段が見えてきました。この石段付近が、歴史の流れを変える大事件が発生した場所として知れ渡っています。その事件は、1219年(承久元年)1月に発生した 鎌倉幕府第3代将軍 源実朝 が、先代の第2代将軍 源頼家の遺児である公暁により暗殺された事件です。この事件は、令和3年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」においても描かれており、私にとってはとても印象的なシーンの連続であり、今でも思い出されます。

源実朝は、武家の統領であるとともに歌人としての才能もあり、和歌に優れ彼が編纂した金槐和歌集には多数の和歌が記されています。このような才能溢れる将軍が20代後半の若さでこの世を去らざるを得なかったことは、残念でなりません。このような思いを抱きながら、この大石段を一歩一歩と当時の歴史を噛みしめながら登って行きました。

大石段を登りきると、そこには御本殿がありました。その朱色で塗られた鮮やかな色彩と華麗な建築には、目を見張りました。唐獅子など豊かな色彩の装飾も施されています。さすがに、国の重要文化財に指定されているだけのことはあるなと、実感しました。

もっとじっくり見てみたいと思いつつも、この旅行は団体旅行で来ていますので、集合時間を守らなければいけません。なので、後ろ髪を引かれる思いを抱きながらも、この場所を後にしました。

鶴岡八幡宮には、今回は時間切れで見学できなかった「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」や「鎌倉国宝館」「白旗神社」「丸山稲荷社」「神苑ぼたん庭園」等があります。

次回は時間の制約のない旅行をして、ゆっくりとこれらを見学してみたいと思います。

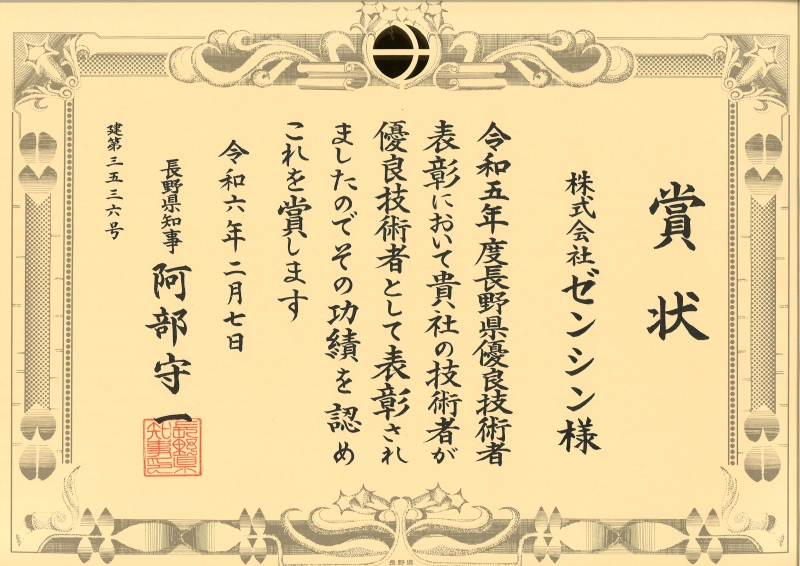

令和5年度 長野県優良技術者表彰

令和5年度長野県優良技術者表彰 表彰式が、2月7日(水)に長野県庁講堂にて執り行われ、弊社より2名が表彰を受けました。

発注者様をはじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとして、さらなる技術の向上に努めて参りたいと思います。

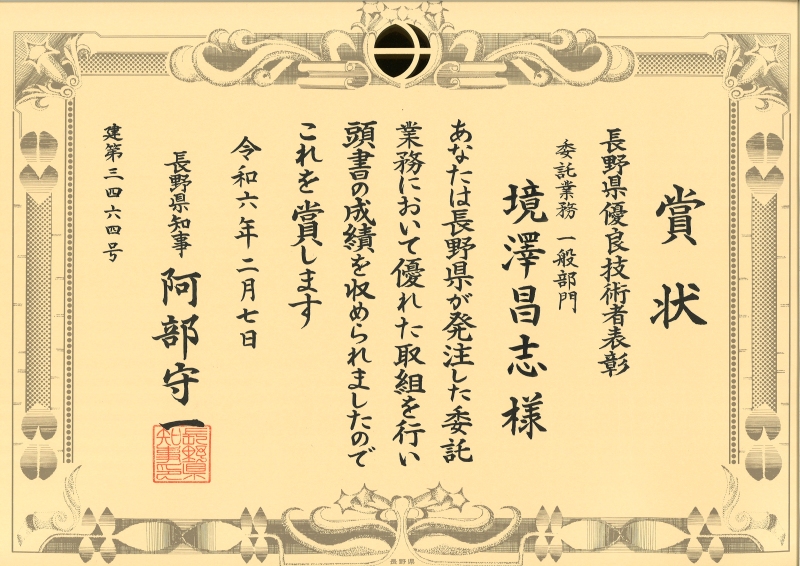

委託業務 一般部門

受賞者 境澤昌志

業務名 令和3年度 防災・安全交付金 火山砂防(加速化)事業に伴う測量設計業務

(諏訪建設事務所)

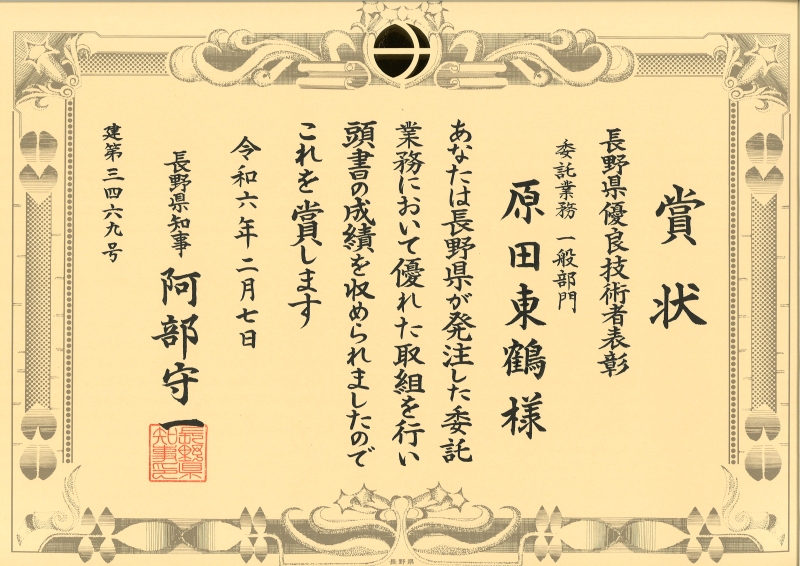

受賞者 原田東鶴

業務名 令和3年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)事業に伴う設計業務

(飯田建設事務所)