肉を焼く、そして食す!!

本日は、社内での焼き肉の日

朝からウキウキ、わくわく。

まずは、週末恒例の社内および花壇などを全員で清掃・手入れ!

そして机や椅子、バーベキューコンロを設置、時刻8:30・・・!?

まだ火をつけるには早いね、 ていうか早すぎだろっ!!

しばし本業に取り組む・・・しかし、心ここに非ず。

時刻11:00頃から火起こし、風が強く、だいぶ苦戦を強いられた。

そして12:00頃より、にくやき開始!!

まずは社長秘伝だれのラム肉の串(赤ワインが入っているらしい)

前日より、社長自ら漬け込み&ニンニクたっぷり!!

やわらかくてじゅーしー、まいうー!!

お次は、牛肉どーーーん!

写真撮ってたらスマホが焼けそうになる事件発生!

熱くてうまく写真撮れず・・・

わいわい!がやがや!うまーい!(本日は片側通行も徐行も橋梁点検も有りません)

食休みに野菜サラダ、カラフルだけど甘いトマトなどなど。

>締めには、味見の一口と言いつつ・・・大盛りの

満載.満足.満腹満(まんぷくみつる)

本日のメニューは以下のとおりでした。

肉肉肉肉肉野菜肉肉焼きそばアイス(これで10割)

ではまた!

A.H

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.16

ソコンカキ組合

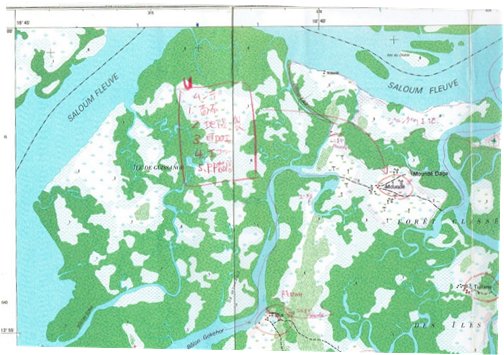

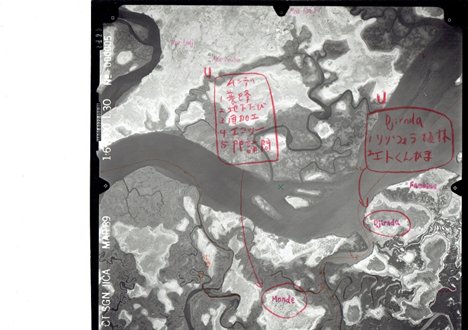

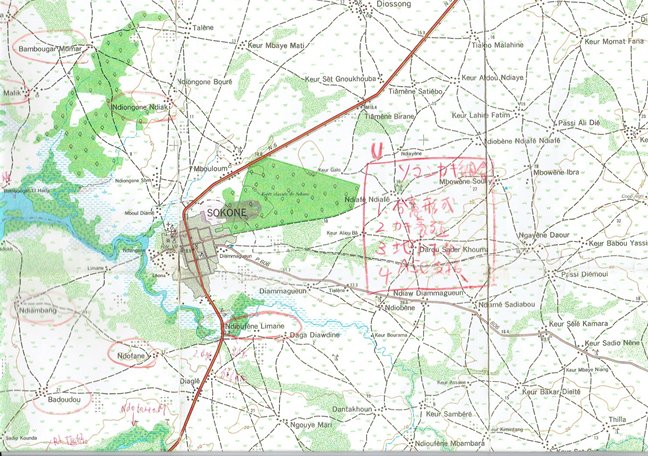

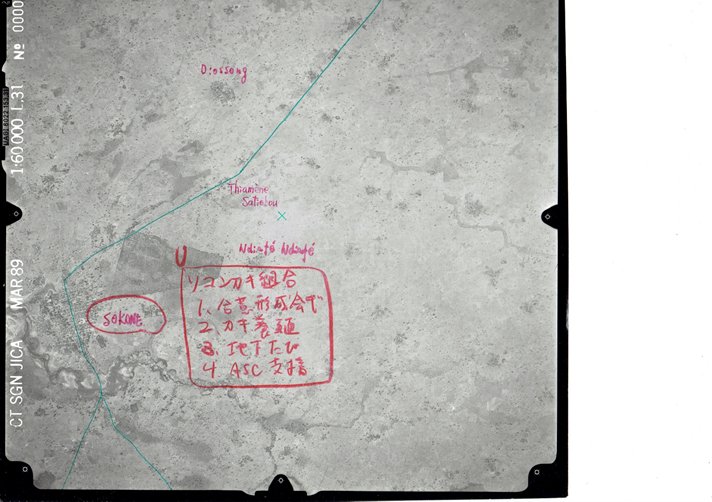

ソコンの位置

ソコンカキ組合は文字通り,ソコンの町にある。ソコンに向かうには,我々が基地としていたフンジュンからは,車で東に向かい,パッシという比較的大きな町にでて,そこから南のトゥバクータ方面に向かう。ソコンは,パッシとトゥバクータとのちょうど中間くらいにあり,この周辺では比較的大きな町である。フンジュンから約1時間といったところである。

ソコンカキ組合で行った活動

ここでは,主に水産関係の活動を行い,普及啓発や環境教育も行った。この町ではマングローブカキの採取が盛んなため,それらの関係者によるカキ資源を保護するための漁期の設定などの合意形成のため天然カキ資源管理手法を導入したり,カキの養殖を試みたり,またカキ採取のために手足を保護する地下足袋や手袋の作製を行った。また普及啓発・環境教育では組合による文化・スポーツ活動と連携した啓発活動を行った。

ソコン周辺の地図

ソコン周辺の航空写真

天然マングローブカキの資源管理手法の導入

マングローブカキの取り過ぎを防ぎ,持続的に利用しようというのが目的である。マングローブカキはリゾフォーラの足に付き,マングローブの生態系へ大きく依存し生息している水産資源である。マングローブカキを採取し,販売することが,即現金収入に繋がるため,採取圧力が年々と増し,漁場が村から遠くなったり,採取されるカキの寸法が小型化してきていた。

これまでも雨期には,カキの採取を休んだり,休漁区を設けたということだったが,そうした取り組みは,それまで村単位で行われてきたため,他の村から採取者が入り込み,休漁期や休漁区を破って採取し,村単位での規制はうまく機能しない場合が多かった。そこで,ソコンカキ組合を構成する4村全てを対象として,全村が規則を守るという合意形成によって,カキ資源を守るという管理手法の導入を試みたのである。その4村とはメディナサンガコ, バンブガールエルハジ, サンディコリ,スクータという名の村だった。

住民ワークショップ

住民ワークショップ

活動計画

いくつかの管理対象とする漁場を選択し,休漁と決めた漁場では,カキが十分に成育するために必要な1年半の間を禁漁期とすることとした。その他の漁場は,輪番制で禁漁としていくシステムを構築していく計画を立てた。

そのため管理対象となる漁場を利用する全ての人びとが参加者するカキ資源会議を開催し,会議ではカキ資源の利用と管理に関する共通のコンセンサスを築く場とすることとした。また,カキ採取時の操業日誌の記帳を励行し,効果的な資源管理に活用することを計画した。

活動組織の確立

すでに機能していた組合執行部を統括組織として,その下に天然カキ管理委員会を設け,組合員,非組合員を問わず 関係者の連絡,調整体制を整えた。

活動結果

休漁漁場を法令化する手続きは煩雑で,住民だけで進めていくのは困難だったのでUICN(世界自然保護連合)の指導の下で行い,県知事も署名し,公的にも正式に認められるものとなった。それでも休漁開始当初は,休漁漁場でもカキを採取する違反の採取者が少数は認められた。しかし,その後,休漁を示す看板を各漁場に立てて以降,違反採取者は見られなくなった。

しかし,カキ組合員による操業日誌は2村で記載されたものの,他の2村では実行できなかった。やはり物事をきちんと記録していくにはまだ難しい点があった。また,今後休漁漁場が転換する時点で,UICNが行った県知事への届け出をソコンカキ組合が自立的にできるかどうか,ずっと継続していけるかがこのシステムがこの地で根付くかどうかが課題として残った。

天然マングローブカキの養殖普及

調査地域に含まれるのであるが,サルームデルタのやや北にあり,プティットコートと呼ばれる海岸線の町,ジョアルという町では天然マングローブカキの減少により,天然カキ採取から養殖カキへ生産への転換が進んでいた。

一方,サルームデルタではそれまで天然マングローブカキが豊富にあったため,本格的に養殖へ取り組んでいなかった。しかし,サルームデルタでもカキ漁場が村から遠くなり,寸法が小さくなる傾向があったため,上で述べた資源管理方法とともに,住民が手軽にできるカキ養殖の普及が必要だった。そのため,カキ養殖を試みたのである。

活動計画

上述したようにソコンカキ組合の4村を対象に,ギルランド(垂らした糸にカキを付着させる方法)とスレート板を用いた天然採苗と幼貝の地蒔き養殖試験を行うことした。養殖場では,一部を住民に開放し,住民自らがカキ養殖を行う場を提供し,我々の仲間であるカキ養殖専門家による定期的なコンサルティングの機会を提供することとした。

活動の経緯

最初の年は,バンブガールエルハジ村とメディナサンガコ村に簡易な地蒔き養殖場を設置し,UICNの担当者とカキ組合担当者が地蒔き幼貝の採取と計測をした。計測の結果,地蒔き後20日で4?5mmの成長がみられ,順調な生育状況が確認された。

地撒き養殖場の遠景

地撒き養殖場

地撒き養殖

また,1年目にバンブガールエルハジ村とメディナサンガコ村には,ギルランドとスレート板による天然採苗も行った。

2 年目はサンディコリ村とスクータ村に簡易養殖場を設置し,全4村でギルランドとスレート板による天然採苗を行った。

天然採苗では,ギルランドのカキ殻1枚あたり平均5個の稚カキが付着し,1.5?2ヵ月が経過した段階で2?3cmに成長した。スレート板には約200個/枚の稚カキが付着し,1.5?2ヵ月経過の段階で3?5cmに成長していた。

ギルランドによる養殖

ギルランドによる養殖

スレート板による養殖

スレート板による養殖

養殖試験の結果

次のような結果から,ギルランドによる養殖は,この地で成功する可能性が高いと判明した。

・ギルランドで採取された稚貝(メディナサンガコ約5,000貝,バンブガールエルハジ約7,000貝)は,その後比較的順調に生育した。

・スレート板で採取された稚貝(メディナサンガコ約4,800貝,バンブガールエルハジ約6,000貝)は,その後,熱の影響や食害のため多くが死滅した。

・ギルランドでは地盤から15?65cmの高さで稚貝の付着と成長が良い。

・屋根による日陰効果は高い。日陰のない場所では死亡率が高くなる。

・地蒔き養殖場は水流の影響が少ない場所が適地となる。

・地蒔きする前に,地盤に貝殻を敷くなど基礎を固める必要がある。

・食害の影響は場所により異なる。

課題

地蒔き,ギルランド,スレート板の3方法では,ギルランドを用いた垂下式養殖がもっとも成功した。住民もその点で自信を深め,垂下式養殖は普及の段階に入ったように思われた。住民自身の手により,ギルランドを用いた垂下式養殖をさらに押し進め,サルームデ ルタ内の他地域へも普及する必要があるというのが課題として残った。

類採取用防具の自給(地下足袋・手袋製作)

ムンデ村で行ったのと同様な方法でソコンカキ組合でも地下足袋,手袋を作製した。ソコンカキ組合では組合執行部がすべての活動の統括し,地下足袋・手袋の製作は組合内で製作責任者が任命され,この責任者が製作技術の普及を実施した。

1年目に4回,2年目に4回の製作講習会を実施し,1年目は講習会の対象者が組合のメンバーだけに限定された反省から,2 年目の講習会 は組合員,非組合員を問わず参加者を募った。

ソコンカキ組合では,カキ漁場の多くで泥が深いため,かかとがはずれやすいという問題点があった。そのため足袋底部の補強や足袋底材料の転換,紐の締結方法の改善などを進める必要性が生じたが,その後は住民の自主的な活動にゆだねた形となった。

スポーツ・文化活動と連携した啓発活動

ソコンカキ組合では,民俗芸能公演時やスポーツイベントの表彰式などで,我々のこの活動を紹介し,マングローブやカキ資源の重要性を訴えることとした。

一番の活動は,組合を構成する4村の合同サッカー大会時であり,この時に啓発活動を併せて行った。そこでは組合と各村の若者青年団との連携が強化され,サッカー会場となったサンディコリ村では,若者が中心となりリゾフォーラ植林も実施し,マングローブを保護するという住民の意識も高まった。サンディコリ村では,劇団結成の希望はあったが結成までには至らなかった。

つづく

入社して

入社してから2か月と半分が過ぎました。

新入社員は3日、3ヶ月、3年といいますが、その節目の3か月になろうとしています。

まだわからないことも多く大変ですが、仕事に資格の勉強と頑張って行きたいと思います。

最後に私の出身地の紹介を軽くしたいと思います。

出身は朝日村、特にこれといったもの無く、畑や山ばかりの土地です。

夏は野菜等が作られていて見ると面白いかもしれません。(春、秋は砂埃がすごいですが…)

人口は約4000人です。(すごい少ないと調べて感じました。)

最近できた新しい新庁舎ができたそうなので紹介します。

外装はこんな感じ。

内装はこんな感じ

実は庁舎が新しくなる前にこちらに引っ越してきたのでいまだに行っていません。

近いうちに行ってみたいと思います。

もし興味があったら朝日村に遊びに行ってみてください。

6月の駒ケ岳

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.15

ムンデ(Mounde)村

ムンデ村の位置

ムンデ村は,No.12で書いたジルンダ村に入る水路をもっと奥へ(南へ)3?4kmほど進み,そこから細い水路を西へ約1kmほど行ったところにある村である。ジルンダ村へはフンジュンからボートで1時間半くらいサルーム川を河口方面に下った場所にあり,ムンデ村はそこから約30分である。

ムンデ村の印象

この当時ムンデ村の人口は約1,300人で,ジルンダ村とほぼ同じくらいの人口があり,島の中にある村ではやや大きな村だった。ムンデ村への入り口は二つあり,一つは船を降りてから村まで1kmほど歩くのだが,村の入り口に別の小さな集落があった。小さな集落なのでムンデ村に合併させてもらえば良いのにと思ったが,やはり村の来歴などが異なるので独立して生活せざるを得なかったのであろう。ムンデ村には,厚く貝が積もった貝塚などもあり,今から千年くらい前,あるいはもっと以前から人が住んでいたのだろう。

ムンデ村の入り口にあった小さな集落にて

桟橋

村の手前に桟橋があり,水路の上に足場を組み,幅2mほどで約200mの長さに板を並べたものだった。これが老朽化しており,ところどころ板が浮いたりしていたので,この調査が終わった後に行ったプロジェクトの時に,大使館に草の根無償で援助してもらい,桟橋を付け替え,村人には随分と喜ばれた。

ムンデ村の入り口にある桟橋

水路に突き出したトイレ群

水路沿いにはトイレが突き出して並んでいた。それは魚のエサになったりで合理的ではあったが,不潔でもあった。また,その周囲はゴミ捨て場になっていてポリ袋が散乱していて,とてもきたなく見えた。ここもまた,この調査の後に行ったプロジェクトで,エコツーリズムで人を迎えるには汚くてはダメということで,掃除日を設け掃除をすることにより,きれいになった。

ゴミ捨て場となり汚く,桟橋の横の水路に突き出したトイレ群

村によく泊めてもらった

村全体としては落ち着いて見え,人々も我々を大歓迎してくれた。パイロットプロジェクトが始まってからはよく,民家に泊めてもらったが,蚊が多くマラリアを心配しながらも沢山の蚊に刺されざるを得なかった。民家の人が使っているベッドを空けて泊めてくれるということが多く,すごいもてなしをしてくれたのだった。全体にどの村も朝が遅いので困ったが,ムンデ村は特に遅かった。私の感覚だと田舎の人は早起きで明るくなったら起きるのだろうと思っていた。特に赤道近くなのですぐに暑くなるので,朝涼しいうちに働くのだろうと思っていたが,起きるのが遅く朝食が終わるのが9時くらいになってしまうのだった。急かせても仕方がないのでのまあ郷に入っては郷に従っていた。

お互いのいびきがうるさい

また,ある時,民家の土間にマットレスをひかせてもらい,泊めてもらった時があった。この時は,同僚2人と私と3人でごろ寝をした。良く寝たのだが,疲れていたせいか,皆いびきがうるさく,お互いのいびきで目が覚めてしまうのだった。朝起きて,「お前のいびきすごかったよ。」,「いやお前の方がすごかった。」と3人が3人とも他の二人に向かって言い合ったのだった。

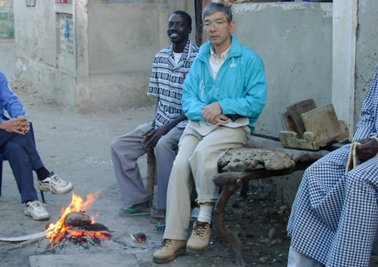

ムンデ村で焚火

泊めてもらった朝など寒い時があった。アフリカで焚火をするとは思わなかったが,北緯11度くらいに位置しているので,冬にあたる1月でも日中は35℃くらいにはなり,かなり暑いのだが,朝晩は10℃近くまで気温が下がることもあり,焚火で暖をとったこともあった。

ムンデ村で焚火(2004年1月22日)

村長

村長は温厚な方で,60代後半くらいに見えた。イスラム教で奥さんを4人まで持てるので,同年代くらいの方からとても若い方までそろっていた。それらの女性達がとても仲良く,協同で働いていた。特に貝取りやカキ取りで協力体制が必要なので,必要がそうさせているのだろうと思わされた。

村にあるイスラム寺院

プロジェクト活動

プロジェクト活動は4つの分野で行った。森林分野では養蜂支援活動を行った。村では伝統的な手法で養蜂活動を行っていたから近代養蜂で生産力を上げようとしたのである。水産分野では貝を加工する際に付加価値をつけてより収入を上げるという活動を行った。観光分野ではエコツーリズムの導入である。それから普及啓発と環境教育でこの村をモデル村として他の村からの住民を見学させ,いろいろな活動の普及を図ったのである。

養蜂活動の支援

ハチミツ生産はすでに村内や周辺村で伝統的方法やUICN(世界自然保護連合,ここも委託先として活用していた)が支援して,養蜂箱が配られたりして養蜂活動をしていたのだが,面布など防護服が不足していたので,養蜂用保護面布の作成活動を村人がワークショップで選定したのである。

そこで,養蜂用保護面布作成講習会を年に4回行い,その都度,村落の住民を10人選んで行ったのである。村では村落開発委員会の下に地下足袋・手袋・面布作成委員会が作られた。

講習会

面布作成の講習会は1年目も2年目も4回行った。参加者は最初、地下足袋・手袋・保護面製作委員会のメンバーが中心であったが、徐々に一般村民も参加するようになった。講習会参加者の技術吸収度は高く、面布作りは、住民が帽子の下を2段蛇腹にし、息苦しさを減じたり、野球帽と組み合わせたり工夫し、独自の改良を加えるようになった。住民の能力の高さはあなどれないと思ったものである。

何かを行うというきっかけとかアイデアが自分で最初に浮かぶかどうかの差があるが,アイデアを与えれば様々に発展していくものだと思わされた。アイデアが浮かばないのはいろいろなものを見たり経験がないから知らないだけで,知識が集積すれば彼らも我々と同じ様に色々なアイデアは浮かんでくるのだろうと思った。

研修会を4回実施して,その結果を受けて村民達は自発的にいくつかの改善策を提案するなど,活動は自発的に進められるようになったのは我々としても最もうれしいことの一つであった。

活動の結果

養蜂用の保護面布と貝類採取の手袋・地下足袋を製作する講習会では、1年目,2年目とも約20個の保護面布が製作されたが、実際には住民が自発的にさらに多くの面布を製作、活用していた。当初製作された保護面布で蜂に刺された経験から、面を防護服(地下足袋、手袋付き)に一体化させた“ムンデモデル”まで考案するに至った。

住民達は面布作りをマスターし、住民自身で製作を継続していくことが可能となり,その製作技術をマスターした住民は他村民への普及も可能になるまで成長したのである。

ムンデモデルの養蜂用防護服

ワークショップ

改良型の面布

貝類の加工製品の付加価値を向上させる活動

これは水産分野の活動であるが,前にも記したようにマングローブ地帯では,海や川にマングローブの葉が落ち,分解し,栄養分となりプランクトンが増えると魚も増え,また貝類も増え,それを食べる鳥も増え,生態系の頂点に立つワシ,タカ類も増えるのである。このあたりでは,サルボウガイ、マングローブガキ、ミュレックス、シンビウムなどと言われる貝類が多く繁殖している。

島内の女性達は,これらの貝類を採取し、加工し、販売している。これらは住民達の重要な収入源となる経済活動となっている。女性達は貝類を採取した後に、煮沸あるいは発酵過程の後に乾燥させて販売している。この煮汁はただ捨てているのでもったいないと思うものの,煮汁を捨てるのはそのままにしておいた。

加工した貝は重さ単位で売買されており、加工のための労力が投入されているにも関わらず、販売単価は低かったので,これらの加工の工程の改善を図り、品質の高い商品を生産し,新規な商品開発と新たな流通ルートを開拓することで,貝類製品の付加価値を高め、住民の収益を増やし,生活の改善を目指したのである。

貝製品の生産を量から質へ転換を図ることで、女性の労力を軽減し,同時に貝類資源への採取圧力を抑制することを目指したのである。採取圧力ということでは,貝を取る籠の網目を大きくし,小さいものは取らないようにもした。

さらに,将来はこの 販売収入の一部を環境基金として積み立て、これを用いて村落林を造成することなど貝加工用の薪をマングローブ薪から植林木への転換をも意図したのだった。

活動の実施

活動統括組織としては村落開発委員会が設けられ、その下に水産物加工委員会が設置され,この委員会が主体となり活動した。

活動として加工用設備の整備、貝加工の改善と開発商品の生産と販売を行った。貝加工設備の設置場所は村内のニンドールといわれる場所にすることが村民総会で決定され、浄化台、乾燥台、簡易燻製かまどが2004年1?2月に設置された。これらの設備を利用して、サルボウガイを加工する前に浄化することで、サルボウガイが体内に含んでいる泥を除くことにしたのである。それに、従来のものより背の高い乾燥台を作り,日干し乾燥中に風で運ばれる砂ぼこりの混入を防いだのだった。これは少し作業性が悪くなったかもしれないが,砂ぼこりの混入は相当に防いだ。

カキ燻製品は同じように浄化したマングローブガキを燻製装置に入れて加工することで、薫り、見た目、味 の三拍子がそろった新商品を開発することとしたのである。

活動の結果

サルボウガイの浄化製品は、25g、50g、100g毎に包装し、ラベルをつけてダカールの市場に女性達が行き,販売した。日本でも落花生売りのおばさんがかごを担いで都会まで売りに来て売るような感じであるが,ダカールでは市場である。

ここでは従来の販売価格より40%ほど高く売ることができて製品の付加価値付けが実現できた。加工方法など製品の質の高さをもっと宣伝できれば,もっと高く売ることも可能だと思われた。新しい製品は砂と泥が取り除かれた商品に仕上がっており、購買者の評価も上々だった。しかし,この辺りの人はそのあたりの価値がはっきりわかるまでは,もっと多くの販売をしてからのことだと思われた。私もこの貝を買っていつも食べていた。

住民達は加工改善と商品開発のための加工技術を習得することはできたが,販売のための包装資材やラベルの手配、販売プロモーションや流通ルートの開拓は、住民だけではできなかったので,やはりこの村でこの仕事を担当したUICNなどの支援が依然必要だと思われた。

貝類を網に入れて砂・泥抜きをする

ニンドールの水路に網をつける

砂が混入しないように貝の干し台を高くした

完成した干し貝の新製品

ムンデ村周辺で採取したカキ

町の鉄工所で作らせた鉄製のカキ燻製用カマド

貝類採取用防具の自給(地下足袋・手袋製作)活動

島に在る多くの村で、女性達はカキ採取に従事している。このとき、カキ殻の端先が鋭いため、これでひっかき女性の手足には怪我が絶えない。これまでは手に古布を巻き、足にはソックスを二重にはいて紐で固定していた。しかし、カキの鋭い端先から手足を完全に守ることはできなかったので,マングローブの根から伐ることでカキを採取していた。それがマングローブ資源の減少に一役かっていたのである。

そこで、手袋・地下足袋をつけることによりマングローブの根を伐らないで済むようにしたのである。手袋や地下足袋を身の回りの素材で安価に製作できる方法を考案し、それらを村で自給することとした。

手袋は容易なミトンタイプ(親指だけが分かれているもの)とし、手のひらの部分に厚手の布地を用い,地下足袋は、安価な古着生地や米サックをブーツ状に縫製し、ゴムサンダルを足袋底に貼り付け、締め付け用の組紐を装着することで製作することにした。

これにより、マングローブの根を直接伐採しなくともカキが採取できるようになり、さらにマングローブ林を保全することができるようになった。

活動の実施

ムンデ村では手袋・地下足袋の製作講習会を1年目に4回、2年目に4回実施し、この時に約100の手袋と地下足袋が製作された。実際に住民が自発的に製作したものを含めるともっと多く相当数に上る。

活動の結果

ムンデ村では、泥の深い場所でも地下足袋が泥にとられないような地下足袋とズボンの一体型、地下足袋の底を強化するタイヤや木板を使用したり、手袋ではミトンタイプから5本指手袋への変更など、住民自らの多彩な改良がみられた。住民は自ら資材を購入し、独自の手袋や地下足袋を作り始めた。そして用途も貝類採集ばかりでなく、農作業など多岐に広がり,地下足袋・手袋の使用は住民の実生活に定着し始めたのだった。別な効果として,子供達も地下足袋を履くようになり,遊んでいる時の怪我も減ったという効果も見られた。

ムンデ村での地下足袋。手袋作成講習会

改良型地下足袋

エコツーリズム導入

ムンデ村にもダシラメ・セレール村で記したのと同様のエコツーリズムを導入した。村落開発委員会の下にエコツーリズム委員会が設置された。

エコルートの設定

ムンデでは、いくつかの候補ルートがあったが、所要時間や安全性を考慮して、村の発祥地→村の歴史的な場所→貝塚→昔の会議開催地→入江の小さな乗船場→(水路)→村の船着場、というコースをエコルートとしたのである。エコルート探索後は,近辺の水路でカヤック遊びもできるようにした。

村の歴史を聞いていると面白く,何百年も前のことだが,最初の住民がここにきて住み始め,後に来た人達との争いになり,後から来て負けた人達が隣の島に住み着いたといったことだが,こういったことが口承されているというのは世界中どこにでもあることなのであろう。

活動の結果

ダシラメ・セレール村で記したように,馬車はフンジュン市で、カヤックはそれぞれの村の船大工が製作し、装備した。ライフジャケットは、別のパイロットプロジェクト村で製作している製品を配備した。土産物品も試作品を製作した。エコルート代金は,この当時の金額で5,000FCFA (約8ユーロ),約1,000円くらいを想定していた。実際にはこのプロジェクトの期間ではあとわずかで開業できるという段階までだった。うまくいけば将来はエコヴィレッジという構想も持っていた。

村で作製したカヤック

導入した馬車と馬

普及啓発・環境教育

ムンデ村が,簡易に手作りでできる「保護用面布・地下足袋・手袋」などを作製していることから,この技術を周辺の村に普及して,住民がマングローブを中心に自然資源を自ら管理し,また様々な生活を支える生産活動をバランスよく行われるようになることを目的として行ったものである。

普及活動の実施

我々の活動期間中にムンデ村では2回ではあるが,周辺の村の住民の受入れ研修を行った。中身は?住民によるパイロットプロジェクト活動やその他の自然資源管理活動の紹介,?マングローブ保全活動を経験する小セミナーの開催,?「家庭用改良かまど」や「保護用面布・地下足袋・手袋」の作り方の研修だった。

ムンデ村では村落開発委員会の下に設置された「訪問受入れ委員会」が、中心になり、宿泊と食事の手配や準備、活動紹介、技術研修など異なる役割を住民間で分担し、全村をあげての実施となった。

ムンデ村では2回の研修で,周辺の5村,計30名の住民を受入れた。「養蜂用保護面布、地下足袋、手袋作り」研修は,住民が講師となり行った。

活動の結果

研修を通じて、村落間の情報交換が促進され,周辺の村とのつながりが強化された。受入れたムンデ村の住民にとっては、自の活動を紹介することにより、村や活動に対する誇りや自信が高まった。招待された他村の住民にとっても、マングローブの保全活動、養蜂、貝加工の改善等のマングローブ資源を活用した「新しい経済活動」を見聞し、体験する場となった。

その後、招待した村の全部から「養蜂用保護面布、地下足袋、手袋作り」研修実施の要請があった。それでムンデ村の住民講師が4村9名にフォローアップ研修を行うというかなりの成果を得た。確かにこういった交流の機会を設けたことは,住民間の刺激になり,普及・啓発としてとても良い活動だった。

つづく

最近のこと

ブログに書く話題を探しても中々見つからず、結局近況や趣味の話に・・・

いちごについて

年間通してよく食べるものが果物

今の時期は 「いちご」 ????

とあるお店に行くと大きめパックに不揃いのいちごがたくさん入ってお買い得です!!

いちごの季節になるとひたすら通い、買い占めます

いくらでも食べられてしまういちご(糖分過多に注意)

いちごはビタミンが多く含まれ、手軽に摂取できて便利ですが、余分な熱を取り除く効果もあるそうです

最近はまだ5月だというのに天気予報からは夏日という言葉が出てきております…

水分も同時に摂れて熱も下げてくれる、いちご 便利!万能!!

胃腸やのどの痛み、口内炎も助けるそうですよ

そろそろサクランボの季節か、、、? でももう少し楽しみたいなぁ…

収集について

何かと収集癖があり良くないと思いつつもつい見てしまう、手に取ってしまう…

今回は鉱物について

鉱物とは…?石とは違う??岩石?宝石?? 違いは何なのか、とても興味深く、調べ出したらキリがない。。。

学生時代は何とも思わなかった地学に、少しのきっかけで興味が湧いてくるのは不思議で、もっと子供の時に気づければ良かったのに・・・ (´・ω・`)

大人になってから勉強したくなる、というのはこういうことでは・・・ と最近感じています

(それぞれの違いは結晶のでき方や無機物、有機物が含まれるかどうか、等で決まります)

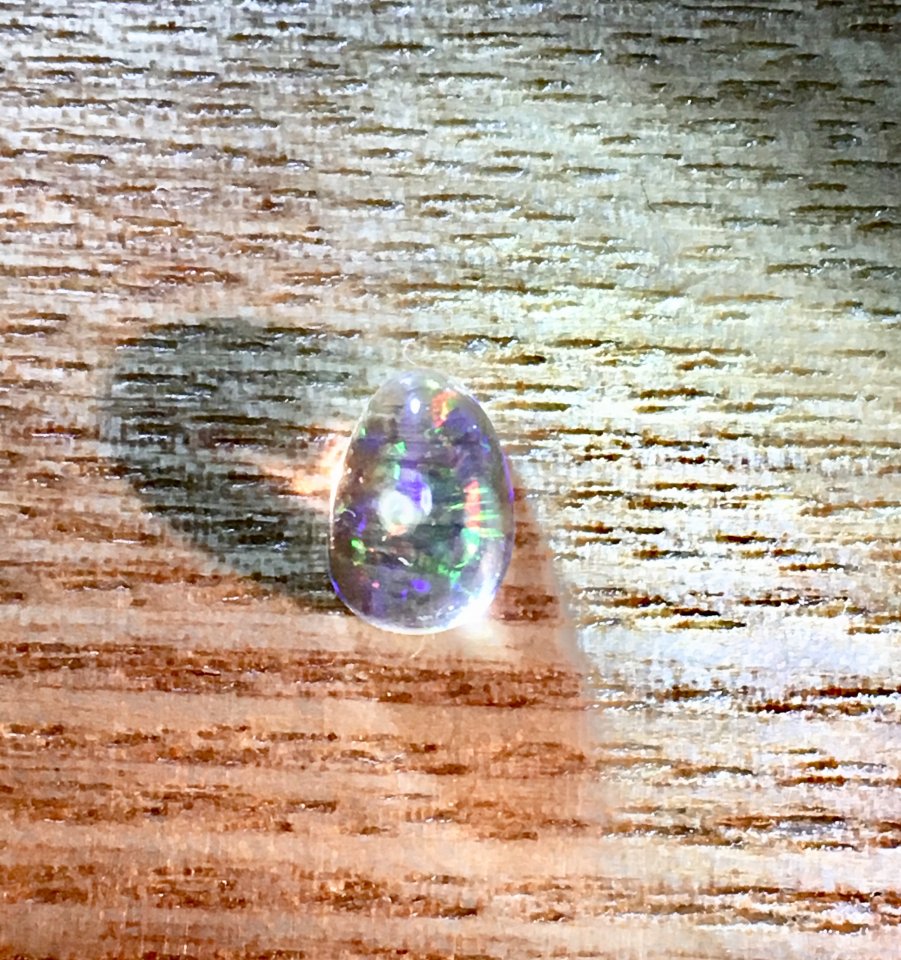

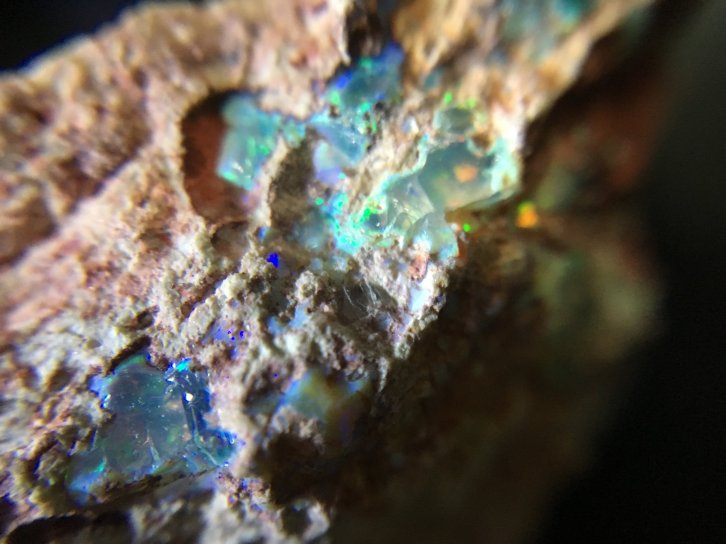

何か絵とか写真が無いとつまらないのでほんの少し…

モルダバイト

モルダバイト  ローマングラス

ローマングラス

左は天然に算出されるガラス、チェコ産(ドイツ語でモルダウと呼ばれる川の流域で見つかる)

右側は大昔(ローマ帝国の時代)にローマ帝国内で使用されていたもの (写真の物はガラス製品の欠片)

他にもリビアングラス(隕石の衝突によりできる、とも言われている/リビア砂漠でみつかる — 写真を忘れてしまった…興味がある人は調べてみてね!)など同じ成分で見た目は様々、産地も様々、とても面白い!のです

(成分は、主に二酸化ケイ素SiO2 → 石英とも呼ばれる ・・・石英はquartz、つまり水晶? でも石英って岩石でも見たような・・・・・・・? と1つのテーマでたくさん遊べる!どんどん調べる!時間も無くなる! 奥が深いです)

他にもまだまだ沢山ありますが、最後に少し。

→ 蛍光するよ →

→ 蛍光するよ →

これらすべて「オパール」の仲間です。 面白いでしょ!

5月の駒ケ岳

4月の駒ケ岳

満開

桜にはまだ少し早いですが、福寿草・クリスマスローズ・水仙・・・いろいろ満開で綺麗です。

V(^^)V

V(^^)V

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.14

マールファファコ(Mar Fafaco)村

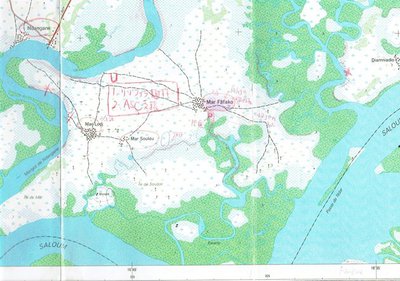

マールファファコへの道

車で行く場合

マールファファコ村は、調査地内では北西に位置している。基地としているフンジュンから車で,この村に行く場合は次のようだった。

まず,フンジュンの渡し場のハシケでサルーム川を渡るのだ。一日数回往復するこのハシケの時間に合わせて行くのだが,川を渡るのに最低でも30分はかかってしまう。ここから北に向かいファテッィクに出て,そこから西に向かいンジオスメネから今度は南に向かいフィムラという町を過ぎ,ようやくンダンガン(Ndangane)という町まで行き,車をここに止めておき,そこからは人間だけが,また船で川を渡るのだった。ここまでフンジュンからはコの字型に走らなければならなかった。これで2時間近くも時間がかかってしまうのだ。コの字の間に沢山の水路が走っているからだ。

ンダンガンからは馬車

この水路にも昔は多くのマングローブが繁っていたということだが,この当時,北側はほとんどのマングローブが全滅状態で,南に行くにしたがって海に近くなり,塩分濃度が下がるため,マングローブが見えて来るのだった。北側の塩分濃度は6?8%,南側になると6%以下となるのだった。

ンダンガンにはペリカンというホテルがあり,時々このホテルにも泊まった。ンダンガンからボートでマールファファコのある対岸の島に渡り,そこから馬車でマールロッジという村を通り,その先のマールファファコに向かうのであった。馬に荷台を付けた馬車でのんびりと30分以上もかけて行くのであった。しかし,いつも頭の中は着いてからの仕事を反芻しており,周囲ののんびりさ加減とは違い,頭の中はいつも全力で走っているような感じだった。

船で行く場合

もう一つはフンジュンから船で直接行く方法があった。プロジェクトが始まった初期のころは陸路でンダンガンまで行く方法を採っていたがが,サルームデルタを色々と調べるようになって,船で行った方が時間的に少しは速いことが分り,船で行くようになった。

しかし,サルーム川本流からマールファファコ村へ行く水路に入るのはわかりにくく,船頭もこの水路に入るのを見逃し,通り過ぎてしまってから戻るということも何回かあった。しかし,慣れるにつれ間違いはなくなった。

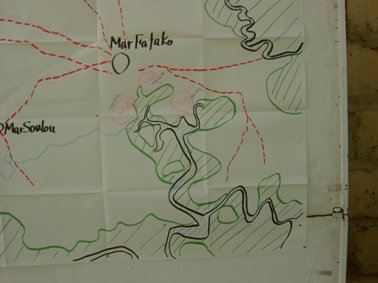

マールファファコ村の地図

ワークショップで使っていた見取り図

サルーム川からマールファファコ村へ

ンダンガンの村,ここからマールファファコ村の島にボートで渡る

リゾートといったニュアンスのンダンガンにあるホテルペリカン

ホテルペリカンの農場ツアーの馬車料金

途中で通過するマールロッジ村の建物

マールファファコ村の印象

調査時点でのこの村の人口は2,000人程もいるかなり大きな村だった。しかし,平らなデルタ地帯に村が広がっていて余裕があり,一軒ずつの面積は広く,それほどの人口がいるようには感じられなかった。

我々の調査団は,歓迎的に受け入れられて,調査後ワークショップを重ねてどのような活動を行っていくか決めたのだった。

ワークショップ

人口が多いだけ,ワークショップにも沢山の住民が集まった。野外の大きなバオバブの木の下でワークショップを行うことが多かった。村長の力は強そうだったが,ワークショップでは誰でも自由に意見を述べ合い,直接民主主義が根付いているような印象だった。

ワークショップで意見を述べる村長

ワークショップ

ワークショップ

村でよく泊めてもらう

ワークショップは,いつも半日以上はかかることが多かったので,その時は村の民家に泊めてもらった。よく泊めてもらった家の方は,セネガル相撲で3位になったことがあるとのことだった。セネガルでは,テレビでこの相撲を中継するくらい人気のスポーツである。その方は,背は180cmには届かないくらいで,それほど高くはなかったけれど,がっちりとした筋肉質でいかにも強そうだった。セネガル相撲の土俵は大きく,相手の背中を土に付けないと勝ちにならないので,試合時間は非常に長いが,村の代表として入賞でもすれば大きな名誉となるのだった。

子供の井戸汲み

村に宿泊していたある朝,起きると小さな女の子,130cmくらいだろうか,小学校4?5年生くらいにみえたが,井戸からつるべ落としで水を汲んでいた。井戸の深さは10mよりやや深いくらいだったが,そのロープを持って全身を使った動きがしなやかで早く,全く力を使っていないようにも見え,素晴らしい運動能力を持っていると見えた。私も汲んでみたが,単に力だけでなくタイミングが必要で,組む速さは全くかなわなかった。

この天性の運動能力をどこか先進国で開花させれば,オリンピックの何かの種目で金メダルを獲得するのはそれほど難しくはないのではなかろうかと思わされた。この子だけではなく,アフリカ人の多くはそのような素質を持っているのだろうが,開花させられることはなく一生を過ごすのだろうなと思った。

マールファファコ村での井戸の中

キビの脱穀

こちらではミルとかミレットとか言っていたが,アワやキビのことである。ほとんどの家ではこれが主食となっているようだったが,粉にして蒸して食べていた。我々も随分とこれを食べた。米も主食としている家も多かったが,米はタイあたりからのくず米を我々は食べることが多かった。キビの脱穀の機械はどうしたのだろう。思い出せないが,他の国の援助だったような気がする。

キビの脱穀

村での活動

マールファファコ村で行う活動は,リゾフォーラの植林,それに普及啓発・環境教育だった。マールファファコ村では村落開発委員会が作られた。

リゾフォーラの植林

この村落開発委員会の下にリゾフォーラ植林委員会が設置された。1年目は、計画策定ワークショップで決定された植林地に2003年8月下旬、リゾフォーラ林で胎生種子を採取し、直ちに計画どおり植栽した。しかし,胎生種子採取には船で村から遠い場所に採取にいかなければならず,住民達は苦労した。20,000本の種子採取及び50cm×50cmと25cm×25cmの密植は住民にはかなりの重労働となった。

2年目も1年目と同様に植林を実施した。植林参加人者は植林委員会のメンバーを中心として1年目は男性10 数名、女性約100名で,女性の参加の方が圧倒的に多かった。しかし,2年目は男性の参加者が上回り、男女で約200人もの大人数が参加した。次に書くように男性の意識が向上したのであろう。

リゾフォーラの状態

マールファファコでの1年目の植林木の生存率は、2004年9月に90%近くあり,同じ様に植林したジルンダ村と同様に既に樹木間の競争が始まっていて,うっ閉状態近くまで成長していた。

今まで何でうまく行かなかったかというとマールファファコでは,それまでの種子は,浮遊していた胎生種子を使用していたからである。それを我々が技術指導をして、木になって熟した胎生種子を採取し,その後直ちに植栽することとし,また,植栽時期が適切であったことがある。また,冠水時間が適切な泥土の適地を選定し,密植により海水温の高温化を避けることができたことが植林の成功に繋がったのである。

密植は水面に緑が広がり生存率、成長率ともに高いとの印象を与え、植林地は村に近いことから村民に対する展示効果が高く、そのため村民が枯れた場所には自発的に補植するなどマングローブ植林地を守っていく姿勢が広がった。

マールファファコ村のリゾフォーラの植林

マールファファコ村のリゾフォーラの植林

マールファファコ村のリゾフォーラの植林

普及啓発・環境教育

多くの住民が参加

環境を保護し,その意識を高めるという意味で,村落の住民に対して少ない費用で,効果的な啓発を行うことができる手段を考えた。そこで,「地域のイベントと連携した活動」や「民族芸能を活用した活動」を組み合わせて普及啓発・環境教育を行うという案に固まった。

具体的に行ったのは,マールファファコ村ではスポーツ大会として相撲大会やサッカー大会である。そのスポーツ大会自体もセネガルで大人気のもので多くの住民が参加した。そして大会後の表彰式で環境保護,特にマングローブ林の保護の重要性を村の住民が行う劇、唄、踊りを通じて訴えた。この劇,唄,踊りは娯楽が少ない住民にとっては,本当に楽しいものだった。

参加者の中には,マールファファコ村の住民だけでなく周辺の村からも多くの住民が参加しており,どの活動にも500人?600人程度とかなりの多くの住民が参加した。

すぐに活動の成果が見られた

参加者の数や地域的な広がりから、参加者は老若男女,つまりは幼児から老人に渡っていた。啓発活動後も村で,同じような啓発テーマに関する話題が日常的に取り上げられるようになり,この活動は大成功だった。マールファファコでは、啓発活動以降、住民は、環境保全活動,特にマングローブの植林への若者の参加者数が格段に増えた。上に書いたように1年目にくらべ2年目のマングローブ植林に男性の多くが参加したのはこの啓発活動の効果である。

この後,周辺の村でマングローブ植林や村落林造成が、自主的な活動として行われるようになった例もある。また、周辺村住民からリゾフォーラの植林技術に関してマールファファコ村に問い合わせがいくつかあったことは我々としてもうれしいことだった。

つづく