2月の駒ケ岳

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.12

ジルンダ(Djirnda)村

これからパイロットプロジェクトを行った村の状況を紹介したい。パイロットプロジェクトは100村以上の村の中から10村を選んで行ったが,最初にジルンダ(Djirnda)という村について記す。

我々チームは,主にフンジュンにあるホテルを基地とし,そこでボートも保管してもらい,各村を訪問した。村で宿泊の必要があるときは,村の民家や集会場のようなところに泊めてもらった。ジルンダ村というのは,フンジュンからボートで1時間半?2時間くらい,1km?2km程の川幅を持つサルーム川の本流を,河口方面に下った場所にある。

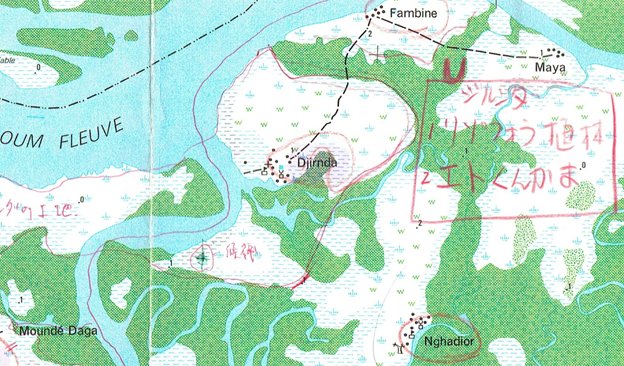

ジルンダ村周辺の地図

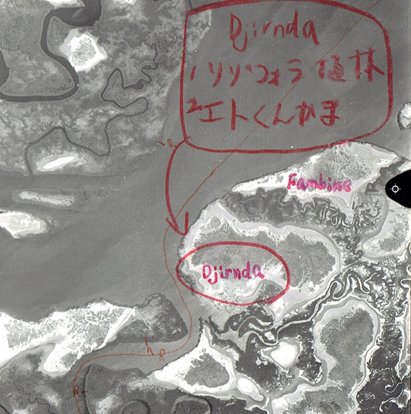

ジルンダ村周辺の航空写真

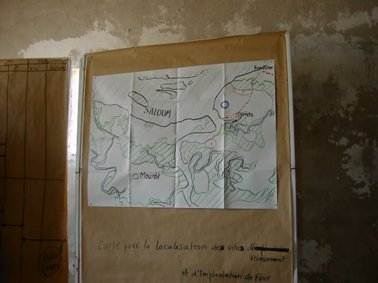

ワークショップなどで用いたジルンダ村の見取り図

ジルンダ村で行った活動

この村で行った活動は,1.リゾフォーラ(最も主要なマングローブ)の植林と2.エトマローズ(ニシン科の魚)の燻製改良かまどの導入だった。

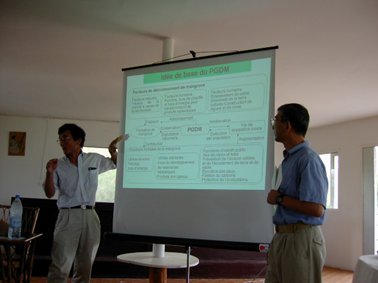

何回も行ったワークショップ

住民には,数えきれないくらいワークショップを行っていた。どのような活動を行ってもらうかを決めたり,その組織作りやモチベーションを上げたりするためである。もちろん住民の能力を向上させるということも当然含んだ活動だったのだ。

女性が強い村

どちらかというと活動を引っ張っていたのは女性だった。エトマローズの燻製などは男性が行うのであるが,その活動を後ろから押していたのは女性だった。女性の中でもリーダーとなるのは,村長の婦人であり,ほとんどの女性が読み書きができない中で,その方は読み書きができるので,自然とリーダーとなるのだった。おそらくこの村以外の町で教育を受けたのだろうが,我々の言うこともすぐに理解するし,自らアイデアをいろいろ出し,知性を感じるような方だった。

何回も行ったワークショップ

ジルンダのリゾフォーラの状態

リゾフォーラの植林を行うのは,このサルームデルタではマングローブ林が減少していたためである。その原因は降雨量の減少によって河川水の塩分濃度が上がってマングローブが枯死したり,住民の伐採が過剰なことなどによるものだった。

何と言ってもマングローブ林の保護活動をしているからにはマングローブの植林は行いたかった。調査の結果からジルンダ村で天然更新している場所のリゾフォーラを調査し,潮の満ち引きの高さや底質の土質など,どういった場所であれば,植林した場合に成功の可能性は高いかが分かった。また,住民達のモチベーションも高く,継続して植林を続けて行く可能性が高かったのだ。

ジルンダ村で高く積まれたマングローブの薪材

ジルンダ村で天然更新したリゾフォーラ

エトマローズの燻製改良かまどの導入

サルームデルタでは、エトマローズを燻製加工した魚は,自家消費というよりもギニアなど近隣の国に売り,住民の収入源としていた。エトマローズを燻製するために,マングローブ材が薪として用いられ,大量に消費されていた。もちろん自然枯死した枯れ木を薪として利用していたが,その発生量よりもマングローブの薪材の需要量は多く,マングローブの生木を伐採することもあったため、燻製用の薪材の消費量を抑える必要があった。そのため,従来から用いられている燻製かまどの熱効率を改善することによって、 マングローブ薪材の消費量を抑え,また良質なエトマローズの燻製を作るため,改良かまどを導入したのである。

従来の燻製かまどはブロックを積んで,コンクリートで固めたもので,幅1m×高さ1m×長さ10mくらいのものが多く,かまどの上に網をかけ,燻製にするときにはトタンをかけていたが,開放式であるため燻製にするよりも焼いているように見えたものである。これでは十分に燻製にならないし,熱効率も悪かったので,改良かまどは,上を塞ぎ横から魚を入れ,横蓋ができるようにし,かなり密閉度の高いかまどを作った。これにより,魚も肉厚で燻製度もたかく,薪消費量も少ないかまどができたのである。

従来式のエトマローズの燻製かまど

完成品。燻製度が低く,焼いたような感じである

生き延びるのが大変な世界

あるとき,10才くらいの男の子が,マラリアで亡くなったということで村全体が喪に服し,調査ができないようなことがあった。我々も喪に服したが,マラリアかどうかはわからなかったが,乳幼児の死亡率はかなり高く,我々が調査している2000年前後では,5才までに生き延びられない子供が20%近くあるようなことが言われていた。現在は5%くらいのようである。

歓迎の踊り

村を訪ねると,いつもではないが時々女性達が,激しい踊りを見せてくれた。大きなひょうたんの実をくりぬきパーカッションとしてたたいていたのだ。指には金属製の指輪をはめ,すごく大きな音がでるのだった。野外でも室内でも踊ってくれた。おばさんのみで,男は踊らない。踊りは激しく体を動かし,繊細さには欠けるものの野性味あふれるものだった。あるときあなたも踊れと言われて,男である私が踊ったら大うけだった。

ひょうたんの実をくりぬいた大きな太鼓。金属製の指輪でたたく

野外での激しい踊り

室内でも踊ってくれる

成功したリゾフォーラの植林

リゾフォーラの植林は大成功だった。住民総出の日を作り,25cm間隔と50cm間隔と2つのタイプで植林してもらったが,今から思うと25cm間隔では手間が余計にかかるので50cm程度でよかったかもしれない。しかし,25cm間隔の方が早くうっ閉するので,良いと言えば良いのである。

なにしろ密植の効果は素晴らしく,それまで1mや2m間隔で植林していた村を多数見ていたが,植林したのかどうかが目立たなく,住民の植林へのモチベーションが上がらなかった。しかし,密植することで,緑が目立つことで住民達は益々植林意欲が湧いたと言っていた。それに密植したおかげで,すぐに日蔭ができ,強烈な太陽光が水温を上げるので,成長が悪かったのを,日蔭を作ることで,水温がそれほど上がらず,常時水温が下がっているおかげで,成長も早くなったのだ。

植林後2年した2006年に訪れた時は,樹高は1m以上にもなり,完全にうっ閉し,マングローブの森林になるのはまちがいなかった。底質(水底の土壌)もより粘土質に変化しており,カキをはじめ貝類も膨大に増えていた。

2004年。植林3ヵ月後くらいの時

同上

2006年,植林後2年。完全にうっ閉している。土壌もより粘土質になった

カキも取れるようになった

成功したエトマローズの改良かまど

エトマローズの改良かまどもの導入も成功した。そもそも従来は開放式だったものを密閉式にしたおかげで,薪の消費量が格段に下がり,熱効率が良くなった。それにかまどの中にいれる金網のバスケットを作り,バスケットの中にも魚を縦に入れやすくし,1段だったのを2段にした。これでさらに薪の消費量を少なくすることができた。それに魚の品質が肉厚で非常によくなり,美味しくなった。これで益々売れるようになり,住民の収入が増えた。その他,煙がでないので服が汚れなくなったとか魚も清潔になったとか良いことづくめだった。

その後どうなったか,プロジェクトが終えると元の木阿弥ということが多いので,エトマローズはずっと取れ続けているか,改良カマドは普及したか,マングローブの植林地もマングローブの森林になったか,また植林活動は続いているのか,ジルンダ村を訪ねてみたいものである。

金網のバスケットを作り,2段式にした

上から入れていたものを横から入れるようにし,

密閉式にし燻製度が高く肉厚の燻製魚ができるようになった

つづく

1月の駒ケ岳

1月の駒ケ岳

この冬は、当地においては今のところ平地での降雪は少ないものの、

厳しい寒さが続いています。

今年は戌(犬)年。

この「戌」という字は、「滅」で、草木が枯れる状態を表している、

或いは、「一」と「戈(ほこ)」という漢字からできており、

「作物を刃物で刈り取りひとまとめする」とい意味があると言われています。

草木が枯れ、作物を収穫し、そして新たな生命を育む、

そんな意味があるのでしょうか。

[南アルプス]

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.11

セミナーや地域ワークショップの開催

マングローブの持続的管理計画

様々な調査を行った後に,全域を対象としたマングローブ林の持続的管理計画というものを作成した。マングローブ林は,建築材や薪炭材などとして住民の生活に欠かせなく,水産資源をはぐくみ,防潮堤の役目を果たし,さらには観光資源ともなり得ることで,住民生活になくてはならないものである。そこで,マングローブ林を持続的に利用することにより,住民の生活を向上させ,環境も保全するという目的を持った計画を作成したのである。

パイロットプロジェクトを行うことに

その後,実際にその計画を実施する前に,計画の妥当性を確認したり実施体制を確立したり,実施する際に現れる問題点などを解決するためにパイロットプロジェクトというものを行うことになった。

パイロットプロジェクトのメニューは,森林分野,水産分野,観光分野,環境教育分野の4つを選定し,さらにその中には,例えば森林分野の活動では,リゾフォラの植林,アヴィセニアの植林,村落林造成,養蜂などの活動を行うことにしたのである。これらについては追々紹介していく。

このパイロットプロジェクトを実施することで,実際に計画を行う村落の住民や住民を指導する地方組織のキャパシティ・ビルディング(能力向上)を図ることも目的としていたのである。

セミナーの開催

我々が行っている活動を国際機関や国際的なドナー,それにセネガルの中央や州などの機関に知ってもらうため,2002 年10月にダカールのソフィテルというホテルで,それらの関係者を招待して,このマングローブ林の持続的管理計画についてのセミナーを行った。

こういったセミナーの準備もいろいろ大変であるが,関係者が協力して無事に終わり,良い宣伝活動となった。

セミナー会場のホテルソフィテル

セミナーの昼食時

セミナー会場から大西洋を臨む

地域ワークショップの開催

その後,計画策定対象地域内のフィムラ,フンジュン,トゥバクータという比較的大きな町3箇所で,州や県や郡といった地方行政機関,それに村落共同体(CR)と多くの村落の代表者,さらにNGO 等を招待して,マングローブの保全と持続的管理の必要性や地域住民による管理によるパイロットプロジェクトを行うことについてのワークショップを開催した。

パイロットプロジェクトには水産関係のプロジェクトもいくつか含まれているため,東京海洋大学の教授もセネガルに来られ,講演もされた。いろいろ調べられており,セネガル人が取るタンパク質の多くが魚介類からで,その割合は日本人が魚介類からとるたんぱく質の割合よりも大きいことなどを話され,世界には魚介類に依存している人々も多いのだということを改めて知った。

フィムラでのワークショップ

フィムラは対象地の北での多少大きな町である。いろいろ小さなNGOがここに拠点を構えていた。

ワークショップ会場

ワークショップの参加者

ワークショップの後で,フィムラで水揚げされたエビ

フィムラで取れたリゾフォーラの種子

フンジュンでのワークショップ

上の地図にはフンジュンが載っていないが,ムバムと書いてある村のすぐ上で道路が途切れ,船の渡し場がある町である。我々は,主にフンジュンを拠点に多くの村を訪ねた。

フンジュンのワークショップの会場

フンジュンでの発表

トゥバクータでのワークショップ

トゥバクータは,対象地の南の方にあり,ここには協力隊の隊員が何人かカキ養殖などで協力していたので,我々も隊員を指導し,隊員も我々のプロジェクトを手伝ってくれるという協力関係だった。

偶然なことに,何代目かの女性隊員が私の娘の親友と大学の同級生で,その後日本に帰国した際に,関係者を集めて食事をしたことがあった。

トゥバクータの会場

ワークショップの後,鳥島へ。多くのサギがいた

つづく

12月の駒ケ岳

冬到来

駒ヶ根駅前のイルミネーションです。あちこちでイルミネーションが始まると 【冬】 を感じるようになりますね。

(^^)V

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.10

サルーム・デルタの塩分濃度など

海水より塩分濃度が高く,上流域ほど塩分濃度が高いサルーム・デルタ

サルーム・デルタで面白いと思ったのは,まず塩分濃度が海水よりも高いということと,次に海に近い河口よりも上流域の方が,塩分濃度が高いということだった。一般的には,マングローブ林が形成されるのは,海水と淡水が混じり合う汽水域であり,上流から淡水の流入があるため下流域より上流域の方が塩分濃度は低いのであるが,ここでは淡水の流入がないため海水が煮詰まった状態にあり,塩分濃度が海水よりも高く,下流域よりも上流域の方が,塩分濃度は高いのだ。

サルーム・デルタの形成

サルーム・デルタを形成するサルーム川の長さは河口から最上流のカオラックの町まで約110kmほどであり,流域面積は50万haほどである。海抜高度は1?2mほどで,5mまで達しないほど平坦である。このデルタの形成は,海面の上昇が続き,海が陸地に入り込んで来る海進により,河口の末端部が沈水し,エスチュアリー(河口)になったとのことだ。もともと海抜標高が低かったので,デルタになったのだ。一般的にはデルタは,上流の大河が運ぶ堆積物でデルタとなるが,このサルーム・デルタは一般的なデルタとは異なる原因でデルタとなったのである。

今後地球温暖化で海水面がもっと上昇すれば,このデルタも消滅してしまうだろう。この中の多くの島に住む住民にとっては,大変な死活問題である。

海水が河川を逆流

さて,このデルタは上流から淡水の流入がないといっても,雨が降れば当然それは河川に流入する。上流域には河川がないので,そういった雨水だけの淡水流入に頼っているが,それだけでは塩分濃度はほとんど低くならないのである。なぜ上流域の塩分濃度が高いかと言えば,干満により毎日2度ほど河川水は下流に流れたり,上流に流れたりしているが,その河川水は15kmほどの間を行き来しているに過ぎないので,上流部の海水は蒸発により段々と塩分濃度が高くなってくるのである。そのため内陸部の河川水の蒸発を補うために,海水が海から内陸部に向かう逆流があるが,それは目で見えるものではない。いずれにせよ,上流部の10%の塩分濃度というのは相当な高さであり,そのためカオラックには塩田さえもあった。しかし,そのように塩分濃度が高い場所にも魚は泳いでおり,不思議な感じがした。海水魚は何%の塩分濃度まで生きられるのだろうか?

カオラック付近で塩が溜まったタン地帯

サルーム・デルタを行く

海況調査

そこで,河川の塩分濃度や海水の流動などがサルーム・デルタで植林されるマングローブの活着率や生育速度にどのように影響を及ぼすか,またマングローブカキの養殖に際して仔貝の発生や生育にどのように影響を及ぼすかなどを調べるために海況調査を行ったのである。

マングローブの足に沢山付くカキ

流速

流速は潮位の変化に伴って,つまり月の引力に引っ張られて,最大の時が,1.2m/秒ほどで,満潮から干潮,あるいは干潮から満潮に変わるときには0m/秒であった。1秒に1.2mと言えば時速に直すと4.3km/時である。最も流速が早い時は,ほぼ歩く速さに匹敵して動いているから上げ潮の時はかなりの速さで満ちて来るという感じを持った。大雑把に6時間同じ方向に流れるとし,平均時速を最大時の流速の半分とすると一日の間に約13kmの間を行ったり来たりしているということになる。それで,ざっと15km/時と前述したのだ。多少は河口と上流域の水の混じり合いもあるだろうが,全体的にはそれくらいの距離の間の移動なので,河川水は13kmの間で停留していると言っても良く,強烈な太陽光にさらされ多量の水分が蒸発するので,上流域では塩分濃度が高くなるのである。

塩分濃度

海水の塩分濃度は3.5%であり,これはどの海洋でも変わらない。日本の周りの海水の塩分濃度も3.5%である。乾期では,サルーム川の河口から約20km上流の地点で4.0%,河口から約110kmと最上流のカオラックでは10.3%,北の支流にあるファテッィクでは河口から約 80kmではあるが13.1%だった。雨期の塩分濃度は,乾期に比べると当然ながらどの地点でも低く,サルーム川の河口から約40km地点で4.0%,カオラックで7.0%,ファティックで6.5%に下がるのだった。

この時ランドサットの衛星画像も用いて解析したが,乾期で塩分濃度の平均値が7.0%を越す地域ではマングローブの生育は確認が出来なかった。地上調査した結果もあわせると,概ね塩分濃度6%が,マングローブの生育限界だった。

しかし,既に書いたように,村の古老というほどでもないが,住人に聴き込んだところでは河口から約90?上流のクール・ヨロ村では,今では塩分濃度は7.0%以上であるが,1970年代までは相当にマングローブが繁っていたというし,カオラックまでマングローブが繁っていたというから,クール・ヨロ村あたりでは5%以下,カオラックあたりでも乾期雨期平均で塩分濃度は5%程度だったろうと推定される。

雨量データによれば,この地域の雨量は,1970年以前は700mm?900mm程度だったものが,その後400mm?600mm程度までに減少している。年間300mmの減少が,デルタ地帯上流部の塩分濃度をかなり引き上げ,マングローブの大消失を引き起こしたのである。地球温暖化の影響は既に1970年くらいから現れていると推測するべきであろう。

本当にこの辺りに住む住民は,マングローブ林が消失したことにより,資源だけでなく,マングローブを利用した文化の継承もできなくなり,多大な迷惑を蒙っているのである。

海岸浸食

前にも書いたように調査対象地域のムブールからサルーム川河口にかけての海岸線での海岸の浸食の状況について,ランドサットの衛星画像や航空写真を判読して,長期間の海岸地形の変化も調査した。それによるとアヴィセニアの植林試験を行った北部にあたるソモンから南部のポアント・サレンヌにかけては海砂を採取していたという人為的な要因によって海岸浸食が多く起こっていた。家屋の崩壊や田畑の消失等の被害も見うけられ,このような国では補償問題などどうなっているのか,おそらく被害を受けた人達は泣き寝入りだろうと思われた。

一方,南部では波浪や強風による海岸侵食のため村落・樹林・田畑の消失等の被害が発生していた。また,パルマランからニョジョールの海岸線は全体的に30年間で100m以上後退し,半島は途中でちぎれて分離してしまったのである。

サルーム・デルタ内にある村,バスール

サルーム・デルタの村,ムンデの近くの水路

つづく

【森林紀行No.6 セネガル,マングローブ林調査編】 No.9

アヴィセニアの育苗と植林試験

前述したように,この地域の主なマングローブの種類はリゾフォーラで,次に多く生育しているのがアヴィセニアだった。アヴィセニアはリゾフォーラよりも塩分濃度の高い地域でも生育が可能と言われており,このアヴィセニアの植林地の拡大を目指し,植林技術を確立しようと育苗と植林試験を行ったのである。

場所決めには決断力が必要

何と言っても大変だったのは,試験地の場所の決定だ。これには決断力がいる。試験方法の決定なども大変と言えば大変であるが,他の試験方法なども参考にして,考えることにより決めることができるので多少は気が楽である。試験結果を左右すると思われる場所決めは,数ある候補地の中から,もちろん考えて条件を決めるが,条件に合うものの中から最後は決断力をもって選定しなければならない。

そのため,調査地域内を隈なく調べ,といっても住民が住んでいる集落の近くで,マングローブ林が減少していて回復が必要な場所や試験調査が確保できる場所,人間や家畜の侵入がない土地でモニタリングのデータが取れる場所など,そういったことを条件にして,試験地を探った。

候補地は多数あったが,植林を対象地内の広い範囲に拡大するために,対象地を西と東に分け西ではソモン,東ではサジョーガとンバムいう村を選んで試験をすることにした。

アヴィセニアの種子の発芽

アヴィセニアにはソラマメのような種子が沢山できるので,自分で種子を採取し,私自身で発芽状況を調べた。

種子を半日ほど水に浸すと種皮がはがれ,数日で子葉が開き,根が成長し始めることがわかった。私が採取した種子は全て発芽したため発芽率は相当に高いと思われ,かなり安堵した。

その後,成長するかどうかはわからなかったが,発芽処理は必要ないし,発芽率も高いので植林試験も直播かポット苗を作って移植するか,また,その後の成長をモニタリングすれば良いので,試験方法も試験区の設定や植栽密度などを考慮すれば良く,うまく行くのではないかという予感を持った。

天然のアヴィセニア(サジョーガ村)

母樹(種子を採取)としたアヴィセニア(ソモン)

アヴィセニアの花(ハチミツに非常に良い)

アヴィセニアの種子。ソラマメのような形で多量にできる

試験を委託

実際の試験は,西側をUICN(世界自然保護連合のセネガル事務所)と東側をWAAME(西アフリカ海洋環境協会)に委託して行った。

UICN

UICNでの担当者は,誠実,几帳面で,寡黙ではあるが,緻密な試験を行うのにぴったりの人物だった。私はこの仕事を通じて,アフリカのセネガルにも日本人の研究者にも勝るとも劣らない優れた人間はいるものだと実際に驚いた。おそらく個人では人種が違っても能力は変わらないのであろう。社会や政治体制,歴史や文化といったものが,社会の発展段階に影響しているので,個人の能力が社会の発展段階により決められている訳ではないということは分かったが,能力が開花できるかどうかは社会の発展段階により制限されるだろうというようなことを感じた。

UICNのこの時のセネガル事務所の所長が,以前に森林局の局長をしており,メンバーの中には,この調査の前からセネガルの別の仕事に携わっていたものもおり,彼らは旧知の中であり,仕事を委託し易く,信頼がおけた。また,この所長が私にはとてもしっかりし,誠実な人物に見え,時々細かな齟齬はあったが,良くやってくれた。

ただし,事務所の次長は,かなり自己主張が強く,実質的にこの人が,我々の仕事の責任者になったので,かなり意見がぶつかった。とはいえ,最終的にはいつもどこかで合意に至ったが,議論に多くの時間をついやさなければならなかった。

優れていたUICNの担当者

担当者は30才前後だったろう。とにかく,きちんと仕事をしてくれた。仕様書通りに,植栽後は毎週,苗が根付いてからは毎月報告を義務付けていたが,きちんきちんと正確に報告してくるのだった。というのも我々は,日本とセネガルを何回も往復していたので,セネガルにいる時は試験地を見ることができたが,日本にいるときは見ることができなかったからである。

ある時,彼に聞いてみた。「あなたは,子供の時にはものすごく成績がよかったのではないか?もしかしたら神童といわれていたのではないかな?」「その通り。小学校の時にはいつも一番で,確かに神童と呼ばれていた。でも大学に入ったら普通の成績だった。」そんなものかなあと思ったが,それでは「十で神童,十五で才子,二十過ぎれば只の人」そのものではないかと思ったが,十で神童の片鱗を感じさせるほど良くできる人だと思った。この担当者の出身は,我々の対象地内で,基地としているフンジュンからも近いガーゲ・モディという村だった。

WAAME

一方WAAMEは,フンジュンに事務所を持ち,この地域の発展を願い,我々の仕事の始まる数年前に立ち上げられたNGOだった。実際この辺りには,少人数のNGOが沢山立ち上げられており,さながらNGO産業林立地帯だった。それだけ海外からの援助が多かったのである。

英雄も地に落ちた

さて,WAAMEの所長は最初,この地域の発展を思っているという熱い志をひしひしと我々も感じることができ,この地域の人々からも人望が厚く,さながら英雄のように見えた。しかし,前述したように多くの援助機関からの仕事でNGO産業が盛んというように,WAAMEも,他の援助機関からの仕事を引き受けていた。

特に大きな仕事は,我々よりも先行して,同じ様に住民参加型のプロジェクトを行っていたEUのプロジェクトだった。EUのプロジェクトとはお互い活動する村がダブらないように調整を行った。また,EUの援助がWAAMEに車やコンピュータなどかなりの機材供与をもたらし,それらの機材を用いてWAAMEが活動していたので,我々の仕事もそれらの機材によりはかどるという恩恵ももたらした。

そんなことでEUや日本からの援助でWAAMEは潤ったのである。そして所長は社長でもあり,何を勘違いしたか,自分が潤ったものだと思ったのだろう。イスラム教では4人まで結婚できるので,何人目の奥さんかはわからなかったが,新たに結婚をして,新婚旅行にガンビアに行ったりした。ガンビアは,セネガルに入り込んでいるような隣国で,我々の対象地域から近く,仕事に支障をきたすことがなかったのは幸いだった。また,ダカールに一軒家を借りて事務所を開いたりした。これで仕事はよりやり易くなり,WAAMEも発展していったのは良かった。

しかし,技術者である社員たちが彼らの窮状を我々に訴えてきた。所長は,仕事が増えたのに技術者の数も増やさず,給料も据え置いているので,これではきつくて生活できず,仕事もできないので,技術者を増やし給料をあげてくれるように働きかけてくれといったようなことを訴えてきた。

実際に技術者達のパフォーマンスも落ちてきて,技術者を増やす必要があった。それで,社内事情に首を突っ込むようだったが,我々としても契約通りに技術者を当てがい,契約通りの仕事が行われなければ,仕事がはかどらず大変なことになるので,所長には,我々の仕事は契約で行っているのだから,契約通りに仕事をするように再三申し入れ,なかなか改善されなかったが,技術者をスカウトしてきて徐々に増えて,パフォーマンスも良くなったが,給料は内部事情なので,はっきりわからなかった。しかし,雇った技術者への契約金が未払いで裁判を起こされるということも聴き,所長の周辺での評判も地に落ちてきたのであった。

また,EUの担当者も多額の援助に見合う成果が得られないので,頭を抱えて困っており,我々と良く,意見交換,情報交換をした。

UICNのところでも書いたが,社会状況が変わっても個人の能力は変わらないのだろうが,潤うと純粋だった人間も濁ってしまうというあからさまな例を見た。

好感が持てたWAAMEの担当者

また,この仕事のWAAMEの担当者は,UICNの担当者と同じく30才前後だったろう。腰が軽く,現場にはすぐに行き,非常にタフで,良く活動し,とても好感が持てたが,デスクワークはあまり得意ではないようだった。しかし,人懐っこくとても善良な人間に思えた。試験を始めた当初は,きちんと報告されないことが多く,報告が遅れがちだった。これはオーバーワークの影響もあったが,中身が正確でないこともあったので,かなり注意した。

どちらかと言えば所長に責任があるので,能力のある技術者の配置や,社業の改善を促すために所長と度々談判し,時にはつるし上げてしまったこともあった。それでも,所長は屁に河童という態度だった。

そんなことから担当者には,報告のスタイルを,UICNのものをモデルにしたものを作ってやり,このように報告しなさいとそのモデルを渡してからパフォーマンスは良くなった。そして自分達で工夫し,試験地の看板を付けたり,より積極的にもなり,問題なく仕事をこなせるようになった。

私は森林局の職員よりも一番技術的に力がついたのは,我々が仕事を委託し,技術的な指導を直接行ったUICNやWAAMEの職員だったなあと感じた。

試験地ソモン

ソモンは前の紀行文で述べたようにダカールからも近い場所にあった。

アヴィセニア試験地 ソモーヌと書いてある場所である

ソモン試験地の近隣のアヴィセニア

試験地

ポット苗(何カ月苗が,活着率が良いかなどを比較した)

ポット苗から移植

成長量を測る

ポットの中の根

成長状況

アヴィセニア試験地

サジョーガ

サジョーガは,フンジュンから舗装が剥がれた悪路をジロールに向かい,ジロールから未舗装の村へ通じる道路を約10?行ったところにある小さな村である。

サジョーガの位置

サジョーガの試験地

サジョーガの苗畑

塩分濃度を測る

アヴィセニアの試験地の看板

地上での苗木

試験地

苗木

試験地 ンバム

ンバムは基地としたフンジュンから3kmほどと非常に近い村だった。この村はパイロットプロジェクトでもライフジャケットの製作販売(別に記す)をすることになった村である。

試験地

苗畑

苗木(塩分濃度が高く,生育が困難)

直播した試験地

苗木を8ヵ月育てて移植した試験地

最終的な結果

アヴィセニアの植林試験は約2年ほど行い,育苗方法や植林方法を確立した。直播かポット苗か,植栽地の地盤高や植栽時期,植栽密度や水流との関係,あるいは塩分濃度との関係などを明らかにすることができた。

つづく

11月の駒ケ岳

初冠雪

初冠雪

超大型の台風21号が通り過ぎ、

山々の紅葉も進み、アルプスは薄っすら白く見えます。(薄曇りで分かりにくいですが)

この時期の台風は、北からの冷たい空気を引き込むため、

台風が通過すると季節が一段と進むと言われています。