4月の駒ケ岳

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.9

ガラガラ蛇など

ガラガラ蛇でのいたずら

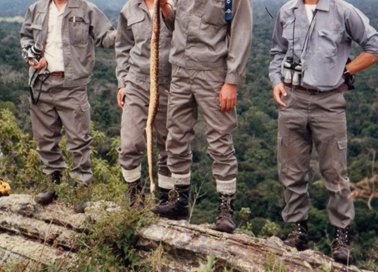

ある日、調査チームの全員は、セロ・ドス・デ・オロ(森林地域のほぼ中心にあった小さな山)の頂上から調査地域全体を見晴らすために、頂上に登った。登っていると早さが違うので3グループくらいに分かれてしまった。私はまだ30台前半で、疲れ知らずで、先頭グループにいた。団長は60代前半くらいで、皆のペースについてこれないので一番後ろのグループでゆっくりと登ってきた。

先頭グループの我々はガラガラ蛇を見つけた。一緒に登っていたチームのSさんは、ヘビを捕まえたり、爬虫類などは大好きで、その時もガラガラヘビを捕まえ、頭を叩いて動けないようにした。そしてポリ袋に入れて頂上へ持って行った。そして頂上の少し下の山道の真ん中に、そのガラガラ蛇をとぐろを巻いた形で置いたのだった。

すると後から登ってくるパラグアイの技術者達も、ここにはガラガラ蛇が沢山いるのを知っているものの、まじかでみると驚いてびっくりして肝を冷やすのであった。第2グループで登ってきた森林局の次長も飛びあがって驚いた。この方は、いつもアルコールに浸かっていて酔っぱらい気味だったかもしれない。中でも一番驚いたのは我が団長だった。本当に団長は森林局の次長よりも高く飛びあがって驚いた。腰でもぬかすのではないかとこちらが心配するほどだった。ちょっとやり過ぎたかなと後で反省した。

そのガラガラ蛇をSさんは、ポリ袋に入れてペンションに持ち帰り、パラグアイ人のように尻尾のガラガラを切り、お守りとした。しかし、このガラガラ蛇は、血がかなりでていたので生臭くてまいった。

セロ・ドス・デ・オロの頂上付近でガラガラ蛇を捕まえた

大使館にて

この時の日本大使は、日本の調査団をより活動しやすくするためにバックアップしてくれるような活動的な大使だった。その時期にパラグアイに滞在していた調査団、プロジェクトチーム、専門家等を一堂に会して意見交換会を開催してくれたことがあった。

その時、農業関係の調査をしていた調査団の中堅どころの技術者が、「林業など土地生産力の低い場所での計画作りの協力などしてもしょうがない。農業のように収入が上がるような土地を対象として、そこで土地生産力をもっと高めるような計画作りをする協力をもっと増やすべきだ。」との趣旨の発言をした。

まさに林業協力分野の政府開援助、ODA資金を農業協力分野に分捕ってしまえという意図があり、かなり横柄な態度でもあった。

そのような林業批判をするべき場所でもなく、場違いな発言で、皆を失笑させ、大使にもたしなめられ、会をしらけさせてしまった。しかし、この方は、当時飛ぶ鳥も落とすいきおいのあった会社の職員だったから、恥も感じず、厚顔にもそのような場違いな発言をしたのだろう。今思えば技術者も必要なのは正しい技術的認識とともに常識と謙虚さであろう。

アスンシオンの日系女性

北東部の調査の時から日系人が経営していた内山田という旅館に部屋が空いていれば、泊まった。当時は3階建てだったと思うが、お金が溜まると1階ずつ継ぎ足して行くのであった。鉄筋コンクリート製ではあるが、まさにおかぐら作りである。地震がないから許されるのあろうが、鉄筋とはいえその建て方をみていると強度計算などカンで行っているのではないかと思わざるを得なかった。

内山田は1階がレストランになっており、メインメニューはスキヤキだった。パラグアイの牛は日本の牛のように油が乗っているわけではないがスキヤキ用に薄く切ると程良い固さとなり、日本の柔らか過ぎる肉よりもむしろ食べ易いと思ったほどだった。

この内山田でアルバイトをしていたパラグアイだけでなく日系の女性達とも親しくなり、休日にはイパカライ湖に遊びに行ったりした。

オリンピック

1984年の夏はちょうどロスアンゼルスオリンピックが開催されていた。パラグアイではオリンピックなどに興味がある人は、当時いなかったようである。パラグアイのテレビも新聞もほとんど報道がなかった。私は、昔陸上部にいたこともあり、マラソンはどうなったかを知りたかった。そのため機材として持っていっていた短波の入る大きなラジオでラジオジャパンのニュースで結果を聞いた。短波の入るラジオも今では考えられないくらい大きかった。25cm×15cm×5cmくらいもあり、重さも1kg以上あっただろう。雑音だらけの音声で、3位までの順位だけが聞けた。すると日本選手は3位以内に一人も入っていなかった。瀬古選手と宗兄弟が出場しており、一人も3位以内に入らないなんて考えられなかった。短波ではっきり聞き取れなかったので、間違いであることを願ったが、聞いた通りの結果だった。期待が大きかっただけにそんなこともあるのかと不思議な感じがした。

サンパウロへ

第3回目の調査の帰国時には、アスンシオンからサンパウロに立ち寄った。ブラジルのサンパウロで行っていた森林・林業関係の技術協力プロジェクトで行っているブラジルの植林状況の調査で立ち寄ったのだった。

サンパウロにて。1984年8月17日

そのプロジェクトのリーダーや専門家が懇切丁寧にブラジルの林業事情を説明してくれた。このリーダーは我々のカピバリにも調査に来ていたので、我々調査団にとても親切にしてくれたのだった。

アナコンダの頭蓋骨

その時に、毒蛇研究所の博物館にも案内してもらった。

学生時代に、中公新書で「アマゾン河」(神田錬蔵)という本を読んだことがあったが、その中にアナコンダが馬を飲み込む記述があった。この話は「椎名誠」が書いたりしゃべったりしているが、当時は本当にそんな話があったのか信じられない思いであった。しかし、その毒蛇研究所にはアナコンダの頭蓋骨が飾ってあり、あごの下から頭のてっぺんまでの高さが50cm以上はありそうな標本が2つも並んでいた。これなら口を開けば軽く1m以上にもなり、馬を飲み込むのも可能であろうと思ったものである。

同郷の人に出会う

その時泊まったホテルで働いていた日系人で、横浜の六角橋に住んでいて、神奈川大学を卒業した方がおられた。私の生まれが横浜の六角橋で、昔、我が家には神奈川大学の下宿生が沢山いたので、話しが弾み、世間は狭いと思ったものである。

この話を帰国してから母親にしたところ、今は六角橋に住んでいないからなおさら六角橋が懐かしかったのだろう、母親は今でもこの話を覚えており、良く思い出話しの話題に上る。

つづく

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.8

入植者達や気晴らし

入植者達

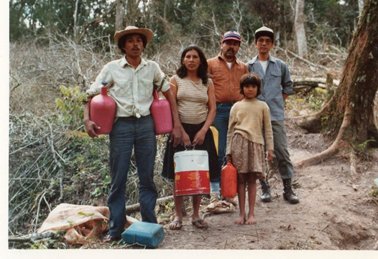

入植者達はたくましかった。入植地はミニフンデ (minifunde 零細農地、小農場) と呼ばれていた。土地の地権はないが,軍から許可を貰っているし、住民達は逆に軍が守ってくれるからと安心していられたのだろう。

入植者はブタやニワトリを連れて遠くからやって来て、オノとナタで木を伐り倒し、掘っ建て小屋を建て、住み込んだ。たくましい限りに見える。

この調査の最初には、造林予定地全体の地図を作成するために、トランシットで正確な測量を行ったが、それが半分以上も役に立たないことになってしまった。

入植者達と。一番右が私。その左は森林局の技術者

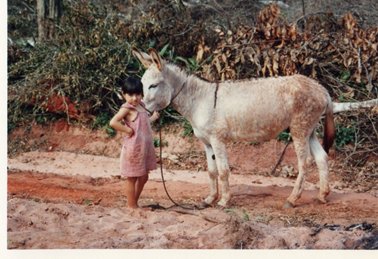

ロバを引く入植者の小さな娘

黄疸になった入植者を病院へ運ぶ

入植者がいくらたくましくても病気には勝てない。ある日調査が終え、ブトゥのペンション(ホテル)に帰る途中だったが、まだ調査地に近いところで、道路をブトゥ方面に歩いている二人連れのカップルを車で追い抜いた。夫が妻の手を引いており、歩き方が不安定である。

車を運転していた森林局の技術者に車を止めるようにいい、二人のところに戻って話すと、奥さんと思われる女性は、顔がもう真っ黄色というくらい黄色く黄疸がでていた。肝炎だなと思った。どこへ行くのか訪ねるとブトゥの病院へとのことだった。ここから20Kmも歩いていくつもりだったのだ。こんなに黄疸がでていて歩くのはとても無理である。へたをすると死んでしまうだろう。

肝炎の感染の恐れもあるかとも思ったがそんなことは言ってられない、車に乗れとブトゥの病院まで送り届けた。仕事ついでの人助けといったところだったが、その後どうなっただろうか。

肝炎といえば、私もこの調査の15年後くらいではあるが、アフリカのジンバブエでA型肝炎に罹り、死の淵をさまよったことがある。全身のけだるさで、全く動けなくなるのだが、黄疸がでるあたりまでは、食欲は全くないのだが、動けることはできた。この話は、またジンバブエ編で書く予定である。

気晴らしなど

調査基地としたペンション

この調査で滞在していたのは、国道沿いのブトゥという町にあるペンション(ホテル)である。パラグアイ人がペンションと言っていた。ここから調査地までは約20Kmあり、道路が砂地であるため毎日約1時間かけて通った。

南半球なので7月~8月の冬は寒かった。毎朝霜が降りるほど寒かった。厚手のジャンパーを着こみ、車には暖房を入れて現場まで行く。着くころには少し暖かくなり、昼頃には大分暑くなる。

それに引き換え、夏にあたる11月から3月くらいは非常に暑かった。直射日光の下ではすぐに熱中症になってしまいそうである。森林内では暑さがかなりしのげ、林内にいる方が楽であった。

ペンションの娘達

このペンションには16才から25才くらいの3人の娘がおり、ペンション経営を手伝っていた。この姉妹全員、目を見張るような美人で、皆の注目の的であった。今写真を失ってしまい、見せられないのが、残念である。やはり、メスティッサで、白人系統が強い様に見えたが、美人なのはスペイン人と先住民の混血だからだろうか。美人とは関係ないが、最近のDNA研究によれば、パラグアイの先住民グアラニー族は日本人と相当近いそうだ。

一番下に5才くらいの息子がおり、これは娘達の甥っ子だったかもしれない。一番下の娘はフアニータと言い、16才である。ある時、フアニータが、その男の子のいたずらを怒るのに「¿Qué estás haciendo? ケ・エスタス・アスィエンドー(何しているの?)」と怒った声で言っているのが聞こえた。この時、怒り方は、日本語と同じ全く同じ言い方だと思ったものである。徐々にではあるが、スペイン語もかなり聞き取れるようになってきて、言葉は、やはり現場で状況に合わせて覚えるのが最も良い方法だと思ったものである。

森林局の連中は何番目の娘に手をだしたとか、あることないことを気晴らしで、この姉妹たちのうわさ話ばかりを話していた。彼らのあこがれが昂じて、想像をあたかも現実のようにしゃべっているようなところがあった。

ダンス

パラグアイではダンスが盛んでフィエスタ(パーティー、宴会)といえばダンスをしていた。やたらにフィエスタが多く、毎週末には行っていたようなものだった。もちろん男女ペアで踊るのであるが、パラグアイでは、組んで踊るよりも離れて踊る方が多かった。後に仕事をするコロンビアやエクアドルでは組んで踊る方が多かった。

私もこのペンションの一番上の娘とは良く踊ったものだった。日本人チームの若い仲間は、良く踊っていたが、40台以上のメンバーは、ほとんど踊らなかった。パラグアイ人も年は関係なく踊っているのだから、踊れば良いのに、楽しみの一つを失っていると思ったものである。

歌

このペンションにはときどき、近くに住むおじさんが(40才前後だったろう)がギターを片手に歌いに来た。体が大きく、腹が出て太り気味であるが、すごい声量で、澄んだ通る声で歌が上手なので驚いた。プロとしても十分にやっていけそうに思えた。また、森林局の共同技術者の中にいたレオンというのが、ギターを弾くのが非常に上手で驚いた。

農牧省に派遣されていた専門家

農牧省に個別に派遣されていた専門家の方も我々の仕事をバックアップしてくれ、ときどき現場にも来てくれた。その方の39才の誕生日の誕生パーティーをペンションのレストランでしたことがあった、私より5才年上であったが、彼がしみじみと「もう39才になってしまい、来年は40才で不惑です。」と年を取るのを嘆いていたが、当時は別にあまり自分の齢を感じなかったが、今の私は60才をだいぶ超えてしまい、まさに「光陰矢のごとし」である。

食事

現場にいる時はブトゥのペンションで、朝昼晩とも用意してもらった。昼は弁当のサンドイッチである。朝はパンとコーヒー。晩のご飯の味付けはほとんどどれも同じで、牛カツか、硬い肉のステーキだった。Tallarin(タジャリン:麺)もあり、ねっちゃりとしたスパゲッティで、それに肉を付けてもらったりもした。タジャリン・コン・ポージョ(麺と鶏肉)と言って注文するが、その響きがなんとなく楽しげであった。

アスンシオンにいる時は、外食であった。食べにいったのは第1が和食、次が中華、韓国、続いてドイツ、チリ、といった外国料理が中心であった。移住者が多いので前述した内山田以外にもいくつか日本料理屋があったのだ。どうしても東洋系の食事になってしまうのだった。

パラグアイ料理といってもステーキかステーキにころもをかぶせたミラネッサ(ミラノ風カツ)というカツばかりで、単調な料理だったので、値段は安いが、パラグアイ料理はたまに食べに行く程度だった。

釣り

ペンションから1?2kmくらい離れた場所に湿地があり、そこにいくつも小さな池があった。現場から帰ると暗くなるまで、サッカーをするか釣りに行くかだった。パラグアイの技術者はサッカーをしていることが多かったが、釣りにも何人かで一緒に行った。

私は、出張の時には、竿をいつも持って行っていた。エサはペンションでもらう牛肉である。肉を1cm四方程度の大きさにして針につけ、浮きでも、重りを付けて投げ込んで沈めても、ボガというコイのような魚が良く釣れた。大きさはだいたい10cm?20cm程度で、それほど大きくはなかった。腹に黒い点があった。時にはピラニアも釣れた。

それに珍しい魚で、口が吸盤になっている魚も釣れた。釣った魚はペンションに持ち帰り、スープと一緒に煮てもらい食べた。ボガは少し泥臭い感じがしたが、牛肉ばかりで飽きているところに良いおかずとなった。一方ピラニアは、やはり小さなヒピラニアで、あごの肉が発達しているが、ほど良く堅く、泥臭くもなく、ボガよりおいしいと思った。

口が吸盤になっている珍しい魚

カピバラ

ある時、皆とは別な池で、一人で静かに釣っていると対面にカピバラが現れた。10mくらい離れているが、カピバラがこちらに気が付いていないので静かに観察していた。しばらくしてカピバラが私に気が付くとあわてて水の中に飛び込み逃げていった。

ゴキブリに好かれる人もいる

ブトゥのペンションにはゴキブリが多かった。パラグアイのゴキブリは茶色で、日本のようにこげ茶色ではなかった。大きさは日本のよりも少し大きかった。

それがメンバーのHさんの部屋には特別に沢山でるのであった。ゴキブリが天井から落ちて来るというので、Hさんは時々眠れずに、ゴキブリ退治に大騒ぎしているのであった。Hさんは男らしい体臭が強かったからそれがゴキブリを引きよせていたのだろう。すると集まってきたのはメスのゴキブリだったのだろうか?

人により、虫を引き付けるフェロモンを出す人がいるのだろう。他にも日本で私と一緒に調査で山に入った後に、出てくると、私には全くダニがたかっていないのに、その人はダニだらけといったこともあった。

ヒキガエル(ガマガエル)

スペイン語ではヒキガエルはサポと言う。暖かくなり始める8月の終わりくらいだったろうか。ブトゥのペンションには沢山のヒキガエルが集まってきた。日本のヒキガエルよりは少し緑かかっていてやや大きい。ペンションの通路がサポだらけになってしまったこともあり、ときどきは部屋の中にも入ってきた。

つづく

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.7

計画地の土地が入植地に

現地での協力スタッフ

Fさん

このカピバリの調査では,アスンシオンなどでの会議の時などの通訳を当時アスンシオンに住んでいたFさんにお願いした。Fさんにはミシオネスの現地調査にも参加してもらった。Fさんは10代でパラグアイに移住した後、あっというまにスペイン語使いになってしまったという伝説の人である。

当時40代であった。パラグアイ政府の要人とも巾広い繋がりを持ち、そのような関係から必要な資料はすぐに見つけてくれ、またその資料の要約の日本語版を直ちに作成してくれるので、仕事推進上の強力な助っ人、縁の下の力持ちに巡り合った思いであった。

この調査の数年後に日本に戻ったが、また、南米に戻り、サンパウロで働いていらっしゃるということをお聞きした後、音信は不通となってしまった。これが今から20年くらい前の話で、今は80才台になられていると思うが、どうされているか、お会いしたいと思うものである。

Fさんの家で夕食をごちそうになったことがあるが、そのときは話が弾み二人でジョニウオーカを一本開けてしまった。遅くなり私はホテルに帰れずに、泊めていただいた。翌日の10月12日(水)はコロンブスがアメリカ大陸を発見した(インディオ側からみればインディオがヨーロッパ人を発見した)記念日で休日なのであった。今(2017)から34年前の1983年のことである。

Kさん

現場調査にはパラグアイで生まれた二世のY君と二十歳前後にパラグアイに移住したKさんに来てもらった。Kさんはほとんど白髪であったが当時50代だった。一応通訳だが、スペイン語はうまくなかった。作業員などへの指示は問題ないが、少し込み入った話だと訳す日本語の意味がわからないことが時々あり、何回か聞き直すことがあった。

一方、Kさんの娘さんが当時アスンシオンの事務所に勤めており、とてもかわいい方で、この方は日本語よりスペイン語の方が上手だった。一度日本に研修にこられたことがあり、その時、他の研修生も含めて会食に招待したことがあった。

その時、料亭の座敷に靴を履いたまま上がってしまい「アッ。やっぱり習慣の違いというのは、こういうところに現れるのだなあ。」と料亭には悪かったが、興味深かった。パラグアイでは家の中でも靴を履いたままの習慣なので、日本で靴を脱いで座敷に上がるという習慣を知らなかったのだ。この娘さんには失礼ではあったが、他にも文化の違いで話がはずんだ。

また、Kさんは戦前の教育を受けたから、それをそのまま引きずり、その考え方から抜け出せないように感じた。しかし、その洗脳されたような堅い考えが、娘さんは引きずっておらず、自由な考えの持ち主であったことは良かったことだと思った。

いい加減なパラグアイ人

Fさんのところでごちそうになった翌日10月12日(木)は、休日ではあるが、調査用に翌日からレンタカーを1台借りる話しがついていた。そしてレンタカー屋のフーリオという事務兼運転手がホテルに午前中に来て細かい打合せをすることになっていた。その時我々が使っていた車は、北東部の調査の時に購入していたランドローバー2台に、ハイエースが1台あったが、調査は4?5グループに分かれて行っていたため、もう1台車が必要だったのだ。

その日午前中チームで打ち合わせているとフーリオから、午前中は行けないので、午後4時に行くという電話があった。「わかった。4時に待っている。」と電話を切った。そこで午後4時にホテルで待っていたがフーリオは来なくて、連絡もなかった。その後フーリオに何回も電話をするが、連絡が取れない。明日からの1台が借りられないと調査がずれこむのだ。いい加減だなあと思い、しょうがないので、明日別な車を捜そうかと思っていた。

友情あふれ義理堅いパラグアイ人

そうこうしている内に、その晩は、北東部で森林局の共同作業者だったウエスペが、義理堅く奥さんを連れて訪ねて来てくれた。ウエスペは森林局を辞め、アスンシオン大学の教授に転身し、また新婚だったのである。そこで皆で日本人経営の内山田にスキヤキを食べに行った。

パラグアイの人は早朝から働くので、翌10月13日フーリオの事務所に朝7時半に行くと女性の事務員だけがいて、らちがあかない。するとその時通訳をしてくれていたFさんが、じゃあもうレンタカーはやめようということで、知り合いにあったってくれたら、ドイツ人のペンネルという人がすぐにジープタイプの車を貸してくれることになった。レンタカー屋よりも良い車が安く借りられることになり、これはこれでよかった。しかし、フーリオのレンタカー屋もいいかげんなものである。

その日はその後、9時にホテルに戻り、借りた車も含めて他のメンバーと森林局の職員をカピバリに送り出し、私は残り、作業員、運転手、通訳などの保険を保険屋で掛けてから夜ブトゥに向かったのであった。

アルゼンチンで森林と土壌を調査

第1回目の調査は、土地所有の権利など不明確な問題を残したままであったが、基礎調査ということで、予定の調査を終わり帰国した。

その後、1984年の1月?2月にかけて、第2回目の調査として森林調査と土壌調査を行った。この時の調査は、私と他の団員と2名がパラグアイに行き、パラグアイというよりもアルゼンチンでの調査が主体であった。

アルゼンチンミシオネス州を走る。粘土質の暗赤色の土壌

前述したように、アルゼンチンのミシオネス州には、植林地が多いので、その植林地の森林の成長具合と土壌との関係を調査したのである。ここでの植林木の成長具合と土壌との関係からパラグアイで植林した場合の成長を予測しようとしたが、アルゼンチンのミシオネスの土壌はニトソルというものであり、パラグアイの植林予定地のものとは、かなり異なるものだった。ミシオネス州の土壌は、粘土質が非常に強く、濃く暗い色の赤土で、硬く、中々土壌が掘れなく、スコップに粘土質の土がくっついてしまうので、調査に難儀した。それほど遠い土地でもないのに、こんなにも土壌は違うものだと思ったものである。それでもこの調査のデータは後に非常に役立った。

Y君

この時は通訳でY君が付いてくれた。Y君はパラグアイ生まれの二世であった。当時二十歳をちょっと過ぎたくらいであった。今なら50台も半ばのおじさんであろう。Y君は日本語も上手にしゃべるが、考え方はパラグアイ人で、伸び伸びと育っており、何かに動じることはないという印象を受けた。私もスペイン語がかなり上手になってきていて、Y君のしゃべるのを聞いていて、実際の場面ではこういう単語を使うのかとわかり、同じ場面で使ってみて、アルゼンチン人に感心されたり、なるほどぴったりの言い方があるものだと内心うれしく思うこともあった。

第3回目の調査

その後1984年の6月から8月にかけて第3回目の調査を行った。この時のメンバーは、6名だった。

アスンシオンでの気持ち

さて、第3回目の調査でパラグアイに到着前には、土地問題も解決するだろうという森林局からの報告を日本で受けていて、これは良い傾向だと浮き浮きした感じでアスンシンに着いたが、それがすぐに全く逆になるのであった。

企画庁

企画庁の長官に挨拶に行くと、カピバリの土地名義の変更は3カ月以内にできるだろうと言う。そしてこの2年以内に政府が勧銀に土地代を支払うので、カピバリの天然木を伐採し、売った場合の代金はすべて植林費用に充当して良いというので、また喜んだ。

BID

融資の宛先の一つとして考えているBID(米州開発銀行)のアスンシオン事務所を訪ねると、この調査には大いに期待しているので、早く報告書を提出してもらいたいと言われるので、ここでも喜んだ。

融資条件についてはいろいろ聞きこんだが、我々の計画がまだ具体的でなかったので、融資については具体的な話にはならなかった。

アセパル

アセパルも訪ねたが、木材でも炭でもどのような形であっても買いたいということだった。これで天然木の伐採の後の販売先が確保できたと喜んだ。

カピバリにて

しかしその後、現地のカピバリに行くと、大変なことが起こっていた。軍が道路の西側の土地の肥えた方の土地に、住民に一家あたり10haをめどに金を取り、入植させているのであった。全く信じられない出来事である。こんなことが日本で起こるとは考えられないだろう。奈良時代以前の土地所有があいまいな時代であれば別であろうが。

これには我々も驚き、すぐに森林局の長官に報告した。しかし、どうにもなるものではない。いろいろ調べてみると軍は既に約2,000家族も入植させてしまっていた。単純に言って約2万haである。その後も継続して入植させている。パラグアイでは今でも土地なし農民の入植問題がある。当時は、今よりも土地なし農民は多かったであろう。入植できると聞きつけるとすぐに大量の土地なし農民が全国から駆け付けて、先を争って入植してしまうのであった。

最低で一家族あたり25,000グアラニー(約21,000円)は取っていたようだから、何千万円か、とんでもない額の金が軍の懐に入ったのだろう。軍の誰の懐に入ったかは知らないが、途中で大半が消えてしまっているかも知れないが、ひどいことをするものだと思ったものである。

長官の現地行き

取り敢えず、森林局の長官も軍と住民と話し合ってみるために現場に行くから、我々も一緒に行ってくれと頼んできた。我々は、パラグアイ側の内政問題だからパラグアイ側で解決するように働き掛けたが、結局、長官のたっての頼みなので、同行することにした。我々は技術協力をしているので、我々には全く責任のない社会的な問題で責任をかぶらされるのを恐れていた。そもそも土地問題はなく、森林局の土地という前提で協力が始まったものであるからだ。

長官が運転する車に同乗し、我々のハイエースも同行させた。長官は運転が好きで、運転手を使わずに自分で運転したのだった。この時通訳はパラグアイ生まれの二世M君だった。すると運が良いのだか悪いのか分からないが、長官の車が途中で故障してしまった。結局、我々はハイエースで引き返し、長官は途中で車を修理しに行き、現場には行けなかった。その日は、我々はアスンシオンに戻り、長官は、後日一人で現地に行くはめとなった。

長官の話

その後、長官は、軍の将軍と話し合ったということだった。その結果を聞くと、森林局は軍に大敗北した。今さら長官が、一体何を言うかと思ったが、どうしようもない。今まで管轄区域が軍と森林局で明らかでなかったとのことで、すべての土地は軍の管轄下に置くことになり国防省が行うことになったということだった。こんな話は日本に調査を要請する、はるか以前に決めておかなければならなかったことだ。

しかし、森林局には道路の東側の痩せている方の土地が与えられるとことになった。約11,000haである。しかし、ここにも約400家族が既に入植してしまっているので、これらの入植者を東側に移転させるという。そして移転費用は森林局が持たなければならないと言う。それは全部で約4,000万グアラニーということだった。当時のレート1$=350G、1$=240¥からすると2,700万円くらいであった。森林局自体の予算は少なく、とても負担できる金額ではなかった。

造林計画の土地面積は当初予定の半分以下になってしまい、それも養分の多い方の土地を取られてしまい、がっかりであった。軍には森林局も全く何も言えないと言うことだった。

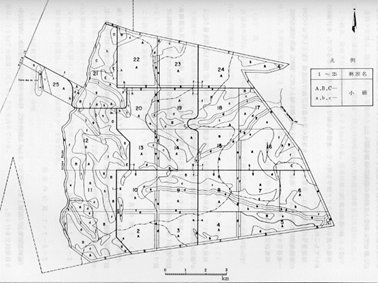

最終的に計画した地域、当初の計画地域の東側

(11,000haの地域の内、約6,600の造林計画を作成した)

つづく

3月の駒ケ岳

3月の駒ケ岳

3月、早いものでもう桃の節句、ひな祭りです。

さて、あなたのご家庭の雛飾り、お内裏様は向かって右側ですか、左側ですか。

日本では、太陽に向かって座し、陽が昇る東側が上位とされてきました。これが「左上位」。

つまり、向かって見た場合には右側が上位となります。

この思想は、着物の着方やふすま・障子のはめ方など様々なところに見て取れます。

一方、西洋では、英語で右側をright=正しいというように、日本とは反対に「右上位」となっています。

このため、国際儀礼では「右上位」が原則となっています。

オリンピックなどの表彰式では、金メダリストの向かって左側が銀、同じく右側が銅となっているのも

「右上位」の思想によるものです。

さて、お雛様ですが、京雛は伝統礼法に従って「左上位」、

一方、一般的な関東雛は最近の流れに合わせて「右上位」。

お雛様を見る機会があったら気にして観てください。

でも、最近は「左上位」でも「右上位」でもなく、『女性上位』かなと思う今日この頃です。

[南アルプス]

平成28年度 飯田建設事務所若手技術者等所長表彰

このたび、平成28年度 長野県飯田建設事務所 若手技術者等所長表彰において、弊社の社員が表彰を受けました。

関係者の皆様方にお礼申し上げます。

今回の表彰をはげみとして、さらなる技術の向上に努めてまいります。

受賞者 羽生健志

業務名 平成26年度 防災・安全交付金(総合流域防災) 砂防事業に伴う用地調査等業務委託

【森林紀行No.5 パラグアイ – 造林計画調査編】 No.6

製炭、製紙などの調査

製炭調査

当時パラグアイではアセパル(Acepal)という会社が、1985年から年間約15万トンの製鉄を行う計画があり、その開業準備中であった。そのためにアセパルにも調査に行った。製鉄には炭を用い、その需要は年間約10万トンとのことだった。製炭するのには、直径5mのレンガ製の炭釜を400基作る計画であった。一釜で1回約6トンの炭ができ、製炭に8日?10日かかるということで、フル稼働すれば年間約10万トンの炭ができる計算であった。

これは良い炭材の供給先ができたとカピバリからの供給を考えた。我々の計画は頓挫してしまったが、その後アセパルはどうなったのであろうか。

調査地内で住民が行っていた炭焼き、レンガで釜を作っている

日本でも製炭釜の調査

製炭も調査対象としたころからパラグアイへ出発前には当時の林業試験場に、炭研究の第一人者だった先生に製炭技術や移動式炭釜など教えを乞いに訪ねたものだった。

アルゼンチンでの調査

1983年11月17日(木)から25日(金)まで1週間ほどパラグアイ南部のエンカルナシオン周辺及びアルゼンチンのミシオネス州に調査に行った。

ミシオネス州は、パラグアイの南部と隣接しており、半島のようにブラジル内に突き入っている。ここにはパラナマツ(Araucaria南洋スギ)やエリオッティマツなどの人工林が多く、その材を用いた林産業関係の工場が多く、植林地、パルプ会社や製材工場などを調査したのである。

エンカルナシオン

エンカルナシオンはパラグアイの南部イタプア県に位置し、アルゼンチンの北東部ミシオネス州と接している。当時エンカルナシオンはパラグアイでは首都のアスンシオン、東部のストロエスネル(ストロエスネルは当時の独裁大統領の名、彼が失脚した後、エステという都市名に変更された。)についで、3番目に大きな都市といわれていた。当時のエンカルナシオンは都市というよりも少し大きな田舎町といった感じで、石畳の町並みと平屋建ての家並みが、薄暗くあるいは薄汚い感じがしたが、落ち着いていた。

領事館

ここに日本の領事館があり、領事へ挨拶へ行った。すると領事は機嫌が非常に悪い。何らかの行き違いがあり、我々の訪問は昨日と予定し、待っていたのだ。領事は我々が約束をすっぽかしたと思っていた。昨日17日(木)は我々はエンカルナシオンに着いた後、すぐに製材所などの聞き込み調査を行っていたのだった。我々は予定通りだったけれども、何がなんだかわからなっかた。しかし、我々が謝ることでひとまず領事の機嫌は治まった。

CEDEFOへ

領事への挨拶の後、エンカルナシオンから車で北へ約1時間のピラポ(Pirapo)という町にあるCEDEFO (Centro de Desarrollo Forestal 林業開発センター)を訪ねた。ピラポは日本人移住地があり、町には日本語の看板もあちこちに立っていた。ここでは、CEDEFOの他にも農業関係でCRIA (地域農業研究センター)と CEMA (農業機械化センター)という施設があり、これは日本が技術協力を行っていたものだった。移住の関係もあり、パラグアイへの技術協力に力を入れ始め数年たったころだった。

CEDEFOには建物を建て、林業関係の様々な資機材の供給を援助していた。苗木作りから植林、保育、伐採、製材まで様々な技術指導を行っていた。日本の技術者が常時数人、年単位でCEDEFOに派遣され、交代する形で専門家として長期派遣されていた。この時、当時の私の職場からも派遣されていた技術者もおり、いろいろ親切にセンター内を案内してくれた。パラグアイの森林局の共同作業者は多数働いていた。

この日はエンカルナシオンで日本人が経営している小田旅館という名のホテルに泊まった。

ポサーダスの町

アルゼンチンに行くにはエンカルナシオンからフェリーで対岸のポサーダスに渡るのであった。待ち時間に港で釣りをしたらナマズが釣れた。エサは道端で捜したミミズだった。

ポサーダスの町はきれいに整っており、先進国の町並みようだった。先の北東部の調査紀行でも書いたが、パラグアイ北東部の町ペドロファンカバジェーロとブラジル側の町ポンタポラ側との差と同じ様な差を感じた。つまり、パラグアイ側のエンカルナシオン側は道路は石畳で落ち着いてはいるが、家並みも木造で薄汚れ見栄えがしないのに対し、アルゼンチン側のポサーダスは道路も舗装され、数階建てのビルも多く近代都市のように見えた。街並みもきれいで、ホテルも清潔で従業員もパラグアイよりずっと洗練されていると感じた。

アルゼンチンに移住した日本人

ミシオネス州へ移住されて植林を行い森を育てている日系人の方も幾人か訪問した。尤も森を育てるといっても木材を販売する商売のためであったが。

その中の一人広島県出身でKさんという方の話しは次のようだった。ミシオネスに移住して約25年とのことだったので、1950年台の後半に移住されたのであろう。Kさんは60才前後と見えたから30代半ばに移住されたのであろう。今(2012年)から見れば50年以上も前のことである。家は特に裕福でも貧しいとも見えなかったが、パラグアイの平均的な田舎への移住者に比較すれば、かなり余裕はありそうに思えた。

1983年当時、植林木のパラナマツやエリオッティマツは約15年生であった。これくらいの年数でも日本の同年生のスギやマツより成長はかなり良く、植林木の胸高直径は約20cmになっており、伐採木のパルプ工場への売れ行きは非常に良いとのことだった。

この植林をするにあたり、アルゼンチン政府から植林費用の融資を受け、その返済条件は利子4%、返済開始までには10年の猶予をみてくれたとのことだった。このころアルゼンチンは大インフレで、返すときにはほとんどただみたいなもので、非常に助かったとのことだった。その後アルゼンチンは更に超大インフレに陥るのであったが。

キリは10年で約60cmになり、日本に輸出しているとのこと、日本のスギは成長が悪く、ミシオネスには適していないということだった。

樹種としてはパラナマツの方がエリオッティマツや他のマツ類よりもずっと材質が良く、同じ量で値段は倍には売れるとのことであった。

パルプ会社

Papel misioneroというパルプ会社に1983年11月24日に訪ねた。この時、訪問許可を取っていたが、工場内を見学させてもらうのにパスポートまで預けさせられた。このころは、今のようにテロが起きるということは少なく、会社管理も厳重なところは少なかったから、企業秘密を守るため厳重な警備をしていたのであろう。

ここは従業員が500人もいるとのことで、かなり大きなパルプ工場であった。日本の商社を経由して日本の大きな製紙会社の技術援助を受けているとのことであった。クラフト紙(褐色の丈夫な紙でセメント袋や封筒などに用いる)の生産が1日110トンとのことで、パラグアイやボリビアにも輸出しているとのことだった。

このパルプ工場を調査する前に、パラグアイの古紙再生工場なども調査したが、その旧式な機械や劣悪な労働環境に比べれば、機械類も巨大で近代的であるし、労働環境もかなり良く見えた。しかし、パルプ工場というのは激しい騒音と化学薬品の匂いで、勤めるのはとても大変であろうと思われた。

鬼退治

節分です。

朝起きると、鬼がいました。

直後、退治されました。

無残です。

が、いい表情をしています。この鬼達。

めでたし、めでたし。

2月の駒ケ岳

2月の駒ケ岳

2017年も早いもので、12分の1が過ぎました(^^)

この「12分の1」にちなんだ、

あまり役に立たないかもしれない知識をひとつ。

模型やフィギュアなどが好きな方はご存知かと思いますが、

こうしたものの多くは、1/12、1/24、1/48、1/72、1/144というスケールでつくられています。

これは、発祥が英国(発展したのは米国)であり、

基準はフィート・インチだからのようです

1フィート=12インチ(30.48cm)

つまり、1フィートを1インチに換算して作成すれば1/12スケールとなるわけです。

ですから、1/144スケールは12フィートを1インチに換算したものとなります。

ちなみに、戦車などのミリタリーモデルの国際的な標準スケールは1/35。

これは、日本のメーカーが1/35を採用し、各国のメーカーがこれに追随したことによるそうです。

他にも、鉄道模型のHOゲージやNゲージのスケールなど、

調べてみたらいろいろなスケールモデルがあるようです。

[南アルプス]

湿度管理

この時期は加湿器が欠かせません。

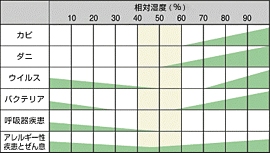

皆さん、ご存じのとおり快適な湿度は40から60%と言われています(下の表)。

湿度が高いとダニやカビが発生しやすく、逆に低いとウイルスが発生しやすく、風邪をひきやすくなります。

ということで、50%前後が快適な湿度ということです。

我が家はこの時期、加湿器が24時間フル稼働しています。

いい感じに50%をキープしています。さすがです。

ただ、加湿器を置くいい場所がなく、通路や床に置くため、これをおもちゃと勘違いするお方の餌食になり、電源が切れていたり、水の入ったトレイが外されていたり、吹出口にゴミが詰め込まれていたりします。

湿度管理は大変です。